巴克敏斯特·富勒:反主流文化的技术专家

编译自:《New Views on R. Buckminster Fuller》上的一篇文章——“Buckminster Fuller: A Technocrat for the Counterculture”,这篇文章的作者是弗雷德·特纳,写过《数字乌托邦》一书。

1965年,巴克敏斯特·富勒70岁。他身材矮小,胖胖的,戴着眼镜,当他在公共场合演讲时,经常穿着一套三件式的西装,腰间挂着美国优等生联谊会(Phi Beta Kappa Society)的钥匙,富勒看起来就像一个20世纪早期的富豪。当他上台时,他滔滔不绝地讲了几个小时的技术官僚主义,其中大部分都是他自己设计的。工业!技术!太空计划!富勒从一个话题跳到另一个话题,在他自己难以置信的深奥词汇修饰的句子之间跳跃,编织了一个机器时代梦想的棉花糖。新的化学品,新的合金,以及衡量国际工业产量的新方法——像工业时代最有远见的公司高管一样,富勒敦促他的听众想象一个由机械、管理和设计组成的美好世界。

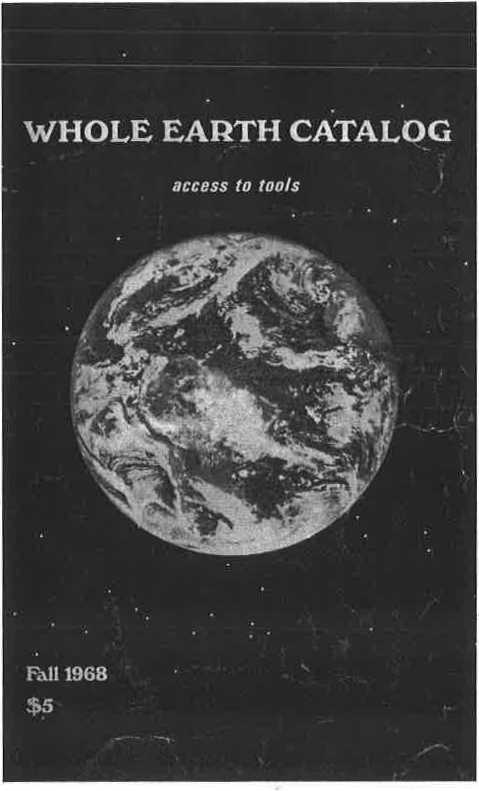

然而,尽管富勒明显忠于工业世界的理想,但对于美国反主流文化的年轻人来说,他也是一位英雄。他的两本书——《思想与智慧》(Ideas and Integrities,1963)和《地球号太空船操作手册》(Operating Manual for Spaceship Earth,1969)——成为美国嬉皮士图书馆的主要书籍。他的演讲吸引了年轻人,他的测地线拱顶(geodesic domes)成为许多农村社区的首选住宅。1968年,他的著作成为《全球概览》(Whole Earth Catalog)的灵感来源,该出版物长期以来被视为“回归大地运动”(back-to-the-land movement)的圣经,也是反主流文化的标志性文件。对于所有漫游到科罗拉多平原和新墨西哥州山区建立新社区的人,以及所有那些梦想迈出这一步的人,巴克敏斯特·富勒都是一个灵感来源。

但是为什么呢?是什么让这位上了年纪的设计师和工程师,对这场表面上拒绝工业、技术和任何30岁以上的人的建议的运动如此有吸引力?

要回答这些问题,需要把美国反主流文化和巴克敏斯特·富勒从围绕着他们成长起来的错综复杂的神话中解放出来。自上世纪60年代末以来,学者和记者都倾向于按照当时反主流文化的支持者所设定的角度来解读美国的反主流文化。从那时到现在,分析人士一直认为,反主流文化代表着对冷战时期美国的技术和组织形式的集体背离。同样,在某种程度上,由于富勒有能力将自己的生活变成引人注目的复制品,他经常被描绘成一个特立独行的天才,一个继承了托马斯·爱迪生(Thomas Edison)和亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell)传统的修修补补的自学成才者。然而,尽管与他们各自声称相反,富勒和美国反主流文化都没有完全脱离那个时代军工复合体的轨道。相反,富勒和他的“综合设计”理论在20世纪60年代为许多人提供了一种方法,让他们在建立自己的替代社区的同时,也能接受冷战时期军事和工业世界的技术、技术官僚政治和灵活、协作的工作风格。

在核毁灭和消费繁荣之间

要理解反主流文化转向科技和富勒,我们首先需要记住,上世纪50年代的美国人,尤其是美国儿童,他们生活在迫在眉睫的核世界末日的威胁之下。1967年,社会心理学家肯尼斯·肯尼斯顿(Kenneth Keniston)采访了一群参加了一系列反越战活动的年轻男女。为了揭开他们激进主义的根源,肯尼斯要求他们回忆起最早的记忆。一位年轻女士描述了一位《百科全书》销售员卖给她母亲《大英百科全书》A卷时的情景:“我记得读到一篇文章,看到一张照片,上面有一颗原子弹和一辆坦克在瓦砾堆上碾过。我想我变得歇斯底里了。我尖叫着,尖叫着,尖叫着。”这个年轻的女人并不孤单。对于那些在冷战高潮时期还是孩子的人来说,核毁灭的可能性是非常现实的。在小学里,他们被教导,如果他们碰巧看到核闪光,就在课桌底下“躲避和掩护”。他们观看了由政府资助的影片,片中同龄的孩子们在被夷为废墟的社区中奔跑,寻找当地的放射性尘降物掩体。自从1949年苏联首次试验原子弹以来,美国人就一直笼罩在核焦虑的阴云之下。“艾诺拉·盖伊号”(Enola Gay)轰炸机在广岛造成的破坏,会不会以某种方式影响美国的城市?纽约有一天会像长崎吗?

到20世纪50年代末,许多美国人开始担心原子弹已经成为一种生活方式。当时国家的军事议程似乎把成年人束缚在一种特别受限制的生活方式中,这是美国年轻人长大后可能被迫过的生活方式。正如伊莱恩·泰勒·梅(Elaine Tyler May)所指出的,战后中上层阶级占主导地位的社会风格可以用“遏制”来形容。就像军队和政府规划者寻求“遏制”共产主义一样,美国的男人和女人试图控制他们的情绪,维持他们的婚姻,建立安全、有保障和独立的家庭。就像空军士兵扫描美国边境以寻找苏联轰炸机一样,许多美国人也开始监控自己生活的边界。

在工作场所,遏制也是家常便饭。尤其对于左翼的批评者来说,社会似乎越来越被金字塔式的组织所主导,这些组织由思想保守、心理分裂的人管理。社会学家赖特·米尔斯(C. Wright Mills)在1956年写道:“由于信息和权力的手段是集中的,一些人在美国社会中占据了他们可以俯视的位置……他们的决定极大地影响着普通男女的日常生活。”米尔斯认为,在这些“权力精英”的控制下,普通美国人发现自己被困在走廊和办公室里,无法想象,更不用说掌控自己的全部工作或生活。普通民众缺乏“思考的结构——理性和非理性,其中他们的环境是从属部分”,他解释说。在某种程度上,高层领导也是如此。对米尔斯这样的批评者来说,官僚机构的主人和他们的爪牙都遭受着情感生活的缩减和心理功能的谨慎分离。米尔斯写道,第二次世界大战之后,合理化开始产生“一个‘有’理性但没有理由的人,他越来越自我合理化,也越来越不安”。米尔斯写道,这个人是一个“快乐的机器人”(Cheerful Robot)。

然而,除了原子弹和呆板机械成年期的双重威胁之外,20世纪60年代的美国年轻人还享有空前的富裕,并由此获得了丰富的消费品。在某种程度上,这些商品也是美国冷战军事工具箱的一部分。例如,1959年,副总统理查德·尼克松在莫斯科的美国展览会上,在一个模型厨房里面对苏联总理尼基塔·赫鲁晓夫。尼克松骄傲地对怒目而视的赫鲁晓夫说,“美国有4400万个家庭……3100万家庭拥有自己的住房和土地。美国4400万个家庭拥有5600万辆汽车,5000万台电视机和1.43亿台收音机。每年平均每个家庭购买9件衣服和套装以及14双鞋子。”

然而,对于20世纪50年代的孩子们来说,汽车、电视机和收音机也为他们提供了逃离冷战阴影的机会。十几岁的孩子们发现自己被电器、汽车、教育和就业机会所包围,这些都是他们在大萧条时期长大的父母难以想象的。正如当时许多评论家所说,这种富裕把青春期变成了一个真正的过渡期,介于童年的自由和成年后的就业和家庭需求之间。特别是对越来越多的中产阶级和上层阶级的年轻人来说,青春期成了个人探索的时期。

到了20世纪60年代末,年轻的美国人面临着一个困境。一方面,军事和工业官僚的世界以及与之相关的技术威胁着他们的生活,要么在核浩劫中毁灭地球,要么在成年后要求年轻男女把自己变成“快乐的机器人”。然而,另一方面,同样的官僚主义给他们的生活带来了各种技术支持的乐趣,包括音乐、电视和旅游。此外,由于战后工业的力量,20世纪60年代的大学毕业生找工作不会有任何困难。但是,这些工作能像青少年时期那样提供满足感吗?许多人对此表示怀疑。“有婚姻和成年生活的模式,但是......这没用,”在百科全书中发现原子弹的那一名年轻女子回忆道。“职业和中产阶级生活之间存在着巨大的矛盾,我们都无法真正解决。在这个世界上,你如何成为一个成年人?”

综合设计作为一种生活方式

正是带着这个问题,许多人转向巴克敏斯特·富勒。如果说美国主流社会的政客和首席执行官们态度冷淡、感情保守,那么富勒则是风趣而专注的。和他的年轻观众一样,他表现出高度个人主义的思维方式和对物种命运的深切关注。但吸引观众的不仅仅是富勒的性格。相反,正是他为20世纪60年代年轻人面临的矛盾提供了解决方案。当他从一所大学搬到另一所大学,与大学生合作,发表演讲,设计新技术,富勒举例说明了一种与学术界和产业界一起谋生的方式,而不需要成为任何形式的官僚。此外,他的修辞和技术理论似乎融合了日常生活中最微观的方面和塑造人类生存的最宏观的力量。对富勒来说,设计可能不仅仅是冷战时期工业生产的一个阶段;这可能是一种拯救世界的生活方式。

1949年,他发表了一篇文章,后来在《思想与智慧》(Ideas and Integrities)一书中进行了扩充和再版,这本书在反主流文化中广为流传,富勒将这一愿景编纂成自己的职业目标,并超越了这些目标,成为一个新的专业类别,即“综合设计师”。在《思想与智慧》一书中,富勒明确地指出了他的观点根源在于他的个人经历。他写道,第一次世界大战期间,他亲眼目睹四岁的女儿亚历山德拉(Alexandra)死于小儿麻痹症,他认为,部分原因是他家的房子建得很差。当时,他是海军的一名承包商。作为一名前初级军官,他看到了如何通过适当的协调,筹集非凡的工业资源来解决军事问题。在他看来,他的女儿直接死于一种疾病,但间接地死于未能合理分配世界资源。这种信念在第二次世界大战期间和冷战初期不断增强,在冷战初期,富勒再次看到工业生产的全面性,以及这些资源分配的不平等。在富勒看来,自然世界是由一系列保持和谐平衡的法则所统治的。然而,根据他的经验,二十世纪中叶的社会是这样一种社会,依照这些法则创造出来的物质财富并没有得到平均的分配,因此导致了儿童的死亡。政治家、将军、企业领袖——当涉及到资源时,每个人都把自己组织的需求放在首位。他认为,人类所需要的是一个能够识别自然界固有的普遍模式的个体,根据这些模式和现有工业资源设计新技术,并确保这些新技术应用于日常生活。

他解释说,这个人将是一个“综合设计师”(Comprehensive Designer)。根据富勒的观点,综合设计师不是另一个专家,而是站在工业和科学的殿堂之外,处理他们产生的信息,观察他们开发的技术,并将它们转化为人类幸福的工具。与专家不同,综合设计师会了解系统平衡的需要和目前对其资源的部署情况。然后,他将扮演“这个领域潜力的收获者”的角色,收集工业产品和技术,并按照只有他和其他综合主义者才能理解的系统模式重新分配它们。为了完成这项工作,设计师需要能够接触到美国蓬勃发展的军工官僚机构内部产生的所有信息,同时又不受其影响。他需要成为“艺术家、发明家、机械师、客观经济学家和进化战略家的新兴综合体”。不断钻研各州和工业界的人口调查、资源分析和技术报告,但这位综合设计师从未让自己成为上述任何一家公司的全职员工,他最终将看到官僚们看不到的东西:整个画面。

这一愿景将使他能够重新调整自己的个人心理,并利用自然法则部署政治权力。如果像20世纪60年代许多人开始怀疑的那样,官僚被工作的要求从心理上瓦解了,那么综合设计师将再次变得完整。他既不是工程师,也不是艺术家,但总是两者兼而有之,即使在与技术统治的产品打交道时,他也能实现心理上的融合。同样的,官僚们通过政党和军队来运用他们的权力,在富勒看来,因此未能妥善分配世界资源,综合设计师将系统地运用权力。也就是说,他会分析他收集到的数据,并试图想象这个世界现在和未来的需要。然后,他将设计出能够满足这些需求的技术。这些技术将重塑人们工作的环境,进而重组社会本身。这个新社会的资源分配将不符合政治家的要求,而是符合已经使世界自然体系保持平衡的自然规律。富勒暗示,竞争政治将变得无关紧要。改变世界的是“综合性预期设计科学”(Comprehensive Anticipatory Design Science)。

以全面设计的理念,富勒为读者提供了一种拥抱冷战工业产品带来的乐趣和权力的方式,即使他们避免成为官僚主义的傀儡。此外,富勒还暗示,个体生命的重塑及其围绕综合设计原则的重新定位,不仅可以拯救个体,也可以拯救物种。正如他在《思想与智慧》上所说的那样。“如果人类要继续作为一个成功的模式-复函数在宇宙进化,这是因为在接下来的几十年里,艺术家和科学家将自发地承担起主要的设计责任,并成功地将工具增强人的总体能力从‘杀戮饥饿’(killingry)转变为‘高级生活饥饿’(advanced livingry)——足以满足全人类的需求。”富勒认为,综合设计师不仅不需要穿灰色法兰绒西装去上班——他实际上需要成为成为艺术家和知识分子的移民。对于一代人来说,他们担心自己会成为企业里的成年人,巴克明斯特·富勒提出了一个非常有趣的选择,但这并不仅仅是玩耍。这是保护人类未来的一种方式。

尽管富勒声称创造这个词是为了回应他独特的传记条件——这种说法强化了他自己的生活应该为他的读者树立榜样的观念——富勒对综合设计师的愿景承载着军事研究文化核心的知识框架和社会理想。其中最重要的是富勒关于世界是一个信息系统的概念。在他众多的自传体作品中,富勒将他关于世界作为一个系统的想法的起源追溯到他的姨妈玛格丽特·富勒与超验主义者的关系,尤其是他在船上的时光——他认为那是封闭的系统——当时他是海军军官。但他的著作也带有冷战时期军事工业信息论的印记。对于富勒来说,对于二战的信息理论家和后来几十年的系统分析学家来说,物质世界由表现出来的信息模式组成。这些模式可以由信息技术(尤其是计算机)建模和操纵。反过来,计算机也可以作为人类的模型。毕竟,虽然富勒的综合设计师承诺要像专家一样在心理上进行整合,但这种整合取决于设计师处理大量信息的能力,从而感知社会和技术模式。富勒的综合设计师,至少从功能的角度来看,是一个信息处理器,同样,也是冷战心理学和系统理论的后代,就像富勒自己的想象力的孩子一样。

即便是富勒看似独特的工作风格,也与二战研究的合作精神相呼应。富勒后来对他的反主流文化崇拜者说,综合设计师只有从长期困住专家的工业和军事机构中走出来,才能产生他的综合观点。他解释说,只有独立的个体“才能找到时间,以一种全面适当的方式思考”。富勒认为,通过浏览专业的视野,从一个机构到另一个机构,综合设计师可以收集足够的信息来看到整个“系统”。富勒本人就是按照这种精神生活的:在他职业生涯的大部分时间里,他在一系列的大学和学院中混搭,设计项目,与学生和教员合作——并且总是声称这些合作产生的任何东西都是他的权利。到20世纪60年代初,富勒每年旅行的时间超过三分之二。在他的著作中,富勒把他的旅行作为一个综合设计师正确行为的典范,并提出这样的生活是真正的新。然而,回顾一下二战期间洛斯阿拉莫斯实验室或麻省理工学院Rad实验室,就会提醒富勒的听众,跨学科迁移和多机构合作是军事研究领域的关键特征。事实上,它们是控制论和系统理论作为普遍话语的社会过程。即使富勒自称是一个独特的知识分子,即使他的听众们将他的思想和生活方式誉为未来的先驱,富勒对系统理论观点的忠诚,他相信信息是经验的基础,他的合作风格与20世纪60年代的青年运动所宣称要推翻的军工联合体有着千丝万缕的联系。

综合设计与政治意识

然而,奇怪的是,正是这些联系使得富勒在当时吸引了如此多的人。今天,美国人常常将20世纪60年代的青年运动视为对冷战时期美国体制和文化风格的一次大规模攻击。然而,尽管他们都对原子弹和郊区感到厌恶,但这些运动的成员往往对社会变革采取两种截然不同的姿态。20世纪60年代初,随着南方民权运动和伯克利的言论自由运动,学生们开始组织一场政治运动,这场运动后来被称为“新左派”(New Left)。对这些积极分子来说,社会变革的关键在于政治行动。因此,它的成员成立了新的政党(如学生民主社会党,简称SDS),举行大会,发表宣言,游行反对越战。如果新左派内部的一些人开始体验到团结的形式,就像他们在运动之外帮助建立的世界一样,那么他们这样做是他们自己组织的一种后遗症。在新左派内部,真正的社区和异化的终结通常被认为是政治活动的结果,而不是政治本身的一种形式。

在我称之为反主流文化的新共产主义派别中,情况正好相反。如果新左派是在冷战时期的社会斗争中成长起来的,新社群主义的最初萌芽出现在冷战时期曼哈顿和旧金山的波西米亚艺术中,在四处游荡的节奏中,最后,在20世纪60年代早期,在旧金山湾区的神秘主义者和瘾君子中。对于新共产主义者来说,社会变革的关键不是政治,而是思想。1969年,西奥多·罗萨克(Theodore Roszak)的著作首次普及了“反文化”(counter culture)一词。在书中,他代表了许多新共产主义者的观点,他认为,冷战时期官僚主义合理化背后的核心问题不是政治结构,而是“客观意识的神话”。这种精神状态,罗萨克写道,出现在主导合理化组织的专家中,有利于异化、等级制度和社会生活的机械论观点。它的象征是时钟和计算机,它的最高点是“科学的世界观,以及对自我中心和大脑意识模式的根深蒂固的承诺”。针对这种模式,罗萨克和其他人提出了超越的回归,与此同时,个体自我及其与他人关系的转变:

这个…我们反文化的首要任务是:宣告一个如此辽阔、如此神奇的新天地,以致于在这样辉煌的时刻,技术专家的过分要求必须在人们的生活中退居次要和边缘地位。要创造和传播这样一种生活意识,就必须愿意按照其本身的条件,向幻想的想象敞开心扉。

在20世纪60年代中期,这种新意识成为美国历史上最大的一波社区化浪潮的基础。历史学家和社会学家估计,在1965年以前的两个世纪里,美国人建立了600多个公社。1965年至1972年间,记者和社会学家估计,大约有2000至6000个公社建立起来,其中大多数出现在1967年至1970年间。几乎所有这些社区都是由年轻、白人、中产阶级和上层阶级的年轻人建立的,除了少数例外,他们与新左派几乎没有什么关系。相反,20世纪60年代末的公社旨在围绕着一种共同意识的追求来组织他们自己,并以此为基础,建立一个可以消除传统政治需要的层次分明的社会结构。最早的社区之一,Drop City,于1965年在科罗拉多平原上的一群测地线拱顶(geodesic domes)中开花。正如联合创始人彼得·杜提特(Peter Douthit,他更广为人知的名字是“Peter Rabbit”)当时所解释的那样:“Drop City没有政治结构。事情解决了;宇宙力量以一种奇怪而复杂的直觉互动方式与人们相融合......当事情以部落感知的缓慢直觉方式完成时。”在Drop City,人们可以自由来去,随时追逐自己感兴趣的东西。他们相信,这种自由将导致一个更大的集体和谐状态,彼此和谐,并与宇宙中无形的力量和谐相处。“我们跳着欢快的舞蹈,我们聆听着永恒的节奏,我们的双脚走向统一……生活-爱-快乐-能量是一体的。”杜提特写道。“我们是一体的。”

对于Droppers而言,与成千上万的其他年轻社区一样,意识形成了一种新型社会性的基础——整体性、协作性、反官僚性。小规模技术反过来打开了通往意识的大门,从而打开了通往这个新的社会世界的大门。迷幻药、水管、音响设备、书籍如《易经》、诺伯特·维纳的控制论,特别是巴克敏斯特·富勒的著作——新公社主义者(New Communalists),这些物品作为一个工具来重塑自我。它们还充当了新公社主义者留下的工业世界和他们希望建立的后工业未来之间的桥梁。例如,富勒在1951年为测地线拱顶申请了专利;1954年至1957年间,美国军方在加拿大建造了一条3000英里长的早期警戒线,在这条警戒线上安装了数百个这样的圆顶雷达。在同一时期,富勒的圆顶在世界各地的贸易博览会和博览会上展出,作为美国技术创新的证据。然而,尽管它们曾是美国军工实力的象征,但在Drop City,它们也成为了美国转型的象征。例如,Drop City的测地线拱顶的彩色面板是由废弃汽车的车顶制成的。公社的长毛创始人花了几天时间用手斧和电锯把旧汽车的车顶锯掉,然后用螺栓把它们固定在木制框架上。在这个过程中,他们把一个工业制品变成了手工和集体劳动的场所。他们建造的房子反过来成为一种新思维模式的象征。正如一位Drop City的居民所说:“拱顶有一种宇宙的指引。所有这些三角形的部分合在一起形成一个圆顶,一个自支撑的东西。就像社区一样。”

从这个意义上说,Drop City拱顶的建造者已经成为了综合设计师。当他们把旧汽车的车顶锯开,并用螺栓固定成复杂的几何图案,回归土地运动的社区接受了美国工业的智力和物质产出,以及军工研究的协作、自由工作风格。与此同时,他们将自己与原子弹和他们所想象的制造原子弹的官僚主义专业文化分离开来。就这样,他们都拒绝了父母的世界,最终找到了一种方法,在其中建立了自己的位置。

新公社主义者也为一代美国年轻人树立了富勒式的榜样。1968年,旧金山的多媒体艺术家兼企业家斯图尔特·布兰德和他的妻子露易丝出版了一本61页的指南——《全球概览》,介绍书籍、机械设备和户外设备,他们希望这本指南能对那些回归土地的人有所帮助。在接下来的四年里,该目录将增长到400多页,售出100多万册,并将赢得国家图书奖。对于一些生活在土地上的人,以及许多没有生活在土地上的人,目录成为了综合设计的入门读物。正如布兰德在介绍目录的第一部分“理解整个系统”时所说,“是巴克敏斯特·富勒的洞察力开创了这个目录。”《全球概览》的大小介于小报和时尚杂志之间,就像富勒自己的作品一样,它为读者提供了一种技术的视角,通过这种方式,读者可以逃离工业官僚机构,同时依靠其成果协同生活。考虑目录的开始声明。在每个版本的内封面上,斯图尔特·布兰德定义了目录的“目的”:

我们就是神,或许还真无所不能。到目前为止,遥不可及的权力系统(政府、大型企业、教育体系和教堂)造成的问题基本把它们带来的益处抵消了。与此困境相对应的是,一种属于个体的、私人的力量正在崛起——个人实现自我教育、获得启迪、塑造属于自己的环境,并将他的冒险经历与有兴趣者分享。《全球概览》愿寻找并推广能促进此进程的工具。

布兰德的定义清楚地表达了对等级制度的反主流文化批判,建立情感上和地理上远离公民生活的机构,总的来说,是毁灭性的。与此同时,他暗示他和读者至少在两方面就像上帝一样,一种是本地的,另一种是全球的,这两方面都是富勒的《思想与智慧》所熟悉的。在本地层面上,每个读者就像上帝一样,每个人都有能力按照自己的意愿生活,只要他或她能找到合适的工具。对于布兰德和富勒来说,宇宙的体系是完整的——它不是我们可以组合在一起的东西,而是独立存在的东西。在本地层面,我们的工作是将其精力和资源用于我们自己的目的。为了与对官僚主义的反主流文化批判保持一致,我们必须追求我们自己的个人转变,并随之改变世界。

然而,这些转变取决于我们对世界作为一种无形力量系统的理解。在全球层面上,就像富勒的综合设计师或冷战时期的系统分析师一样,布兰德的读者享受着上帝的力量,可以俯瞰他脚下的整个地球。《全球概览》的许多版本的封面上都有一张从太空看到的地球的照片。只要拿起目录,读者成了某种幻想家。然而,这一设想是由美国宇航局的照相机实现的,更普遍地说,是由于读者是地球上技术最先进的一代。在《全球概览》中,同样的技术官僚造就了白领世界,以及越南战争赋予了那些拒绝接受这两种权利的人看到他们作为一个整体生活在其中的世界的权力。

从这个意义上说,目录表明读者在阅读时可以成为全面的设计师。当他们打开目录时,他们的眼睛就能扫视整个星球的商品:书,圆锥形帐篷,手锯,收音机,摩托车——你能想到的都有。只要翻阅目录,读者就能想象自己是信息世界的主人,是自己生活的设计者。目录提供的服务反过来作为工具,读者可以在日常生活中运用综合设计的原则。在目录中,就像在乡村公社中一样,背包或帐篷不仅仅是逃进森林的一种方式。它为读者提供了一个机会,加入一个看不见的游牧群体,在这个过程中,按照古老的自然能量行事,成为一个更“完整”的人。也就是说,这些商品将帮助读者进入一个环境,在这个环境中,他或她可能能够在全球范围内发现,并在本地、个人层面上,按照自然法则行事。这样一来,目录中的小规模技术、背包和帐篷,当然还有测地线拱顶——目录和许多社区的主要内容——与其说是用于行动的工具,不如说是视觉的工具。它们为读者提供了将高科技产业的产品转化为一种看待整个世界的方式。掌握了这一愿景,这些综合设计师可以创造出他们自己的新的公共世界,并通过他们个人和集体的榜样,把整个世界从官僚主义工业的危险中拯救出来。

结论

对于20世纪60年代的年轻人来说,综合设计的逻辑包含了一系列令人眼花缭乱的类比,将他们自己的生活置于宇宙的中心。个人生活、新社区、整个世界——就像在《全球概览》中瞥见的那样,或者是生活在一个公共农场里,每一个都是彼此的象征,所有这些都构成了一个不可分割的整体。有了合适的工具,年轻的美国人就能放眼全球,感知它隐藏的模式,并按照自己的利益行事——想必也符合世界的最大利益。如果这位冷战时期的官僚蜷缩在他的办公室里,只能瞥见人类事业最不完整的部分,那么回归大地运动的综合设计师们就会把自己置身于美国社会的边缘,从而寻求从更广阔的视角来看待问题。他们抛弃了技术官僚主义的官僚大厦,可以把它的许多技术产品带到一个新的终点:个人意识的转变,并随之建立一个新社会。与此同时,他们也可以摆脱困扰他们这一代人的成年难题。毕竟,有什么比建立一个新社会更重要或更有趣呢?

巴克明斯特·富勒自己的生活似乎证明了这一点。他们一边读他的书,一边蜂拥去听他的讲座,许多中上层阶级的年轻人希望利用美国工业的经济力量来建立独立、灵活的生活,并像他一样长大后享受这种生活。然而,在某种程度上,他们试图在公社的基础上建立这些生活,大多数都失败了。到20世纪70年代中期,几乎所有在过去十年建立起来的公社都消失了。尽管建立在共同意识基础上的社区愿景在理论上具有巨大的吸引力,但在农村农业的物质现实和集体生活的复杂性面前,这一愿景破灭了。

对于20世纪60年代末的年轻人来说,巴克明斯特·富勒对综合设计的设想似乎提供一种逃避进入机构、面对其他个人、为分配资源和适当的生活组织而斗争的需要。未来几年,富勒对拥有庞大信息数据库和观察——管理——整个世界的能力的个人世界的希望,将推动个人电脑的崛起和互联网的引入。然而,即使综合设计理论在文化氛围中挥之不去,随之而来的是建立在人际和谐、自由商业和缺乏官僚主义基础上的社会生活的希望,公社的失败也是如此。1973年,Drop City的创始人卖掉了公社的土地,他们的测地线拱顶在持续不断的科罗拉多大风中倒塌。据他们所知,仅靠工具无法支撑社区,也不能通过对设计的认真关注来取代政治的本质和日常工作。