分子人类学下的族群神话

最近拿到了我的分子人类学测试结果,故写篇文章,也算是个分子人类学的科普。

分子人类学,简而言之就是根据你的DNA去追寻你的直系祖先。

大家都知道DNA是生物体内的遗传物质,它以A-T-G-C四个碱基的螺旋匹配排列,如同摩斯密码般记录下每个人身上的所有遗传信息,包括头发和眼睛的颜色、有没有臭狐、喝牛奶会不会拉肚子。DNA通过复制在每个细胞代代相传,并通过受精卵赠送给自己的后代,因此每个人和自己的先祖在DNA上都有极高相似性。

但DNA在复制时依然可能有出错的问题,DNA复制时每个碱基对出错概率大概是1/10^-9,人类有30亿个碱基对,还是能错上不少次。因此在两个不同的个体身上,某个DNA位置发生一样的突变,其概率低到可以认为在现今宇宙中几乎不可能存在,这样我们通过DNA序列去追寻先祖创造了可能。

这里用一个例子说明一下分子人类学的工作原理:

假设有一个男人张三,他的DNA序列在某个位置发生了突变,是AATTTC,而世界上其他人都是AATTTG,那这个位置就如同身份证编码一般,将张三和世界上其他人区分开来,如果世界上恰好又有另一个人同样突变为AATTTG呢?正如上面所说,概率极低。而张三的后代在这个位置应该是怎样的呢?那很明显都是AATTTC,因为如果他的后代里要恰好再次发生突变,变回AATTTG,概率太低了。在几千年后,如果我们发现一大群人都是AATTTC,而世界上其他人都是AATTTG,那我们可以断定这一群人都有同一个祖先。

如果张三生下了两个孩子,张大胖、张二胖,他们的DNA序列在另一个地方发生了突变:张大胖是TTGGC,张二胖是TTGGA,两人都没有绝后。那在几千年后,我们就可以发现这个世界上拥有AATTTG序列的人还可以分成两支,一支是TTGGC,另一支是TTGGA。那我们就据此可以推断「张三家族」下面还能分成两群人,一群人是张大胖的后代,另一群是张二胖的后代。如果张大胖又有几个后代,这几个人的DNA序列又在另一些地方不尽相同,那在AATTG-TTGGC这条家谱线下还可以不断向下延伸。就这样,我们不断地找不同,最终为张三家族搭建了族谱。

这里必须强调一点:父系/母系祖先≠遗传背景。想一下如果张三是个黑人,结果他后代连续十多代都和白人结婚,那他第十代以后的后代到底是黑人遗传背景多还是白人遗传背景多?所以父系/母系溯源只能告诉我们「我们的祖先是谁」,一个人的遗传特性要分析他全部基因,但由于常染色体高频率的基因重组,比如张大胖可以同时带上来自张三的AATTTC和他妈的AATTTG两对序列,然后他的孙子可能只继承了AATTTG,那就没法追踪后代了。所以常染色体只能得到一个相对模糊的特征分布,比如说东亚人普遍乳糖不耐受,普遍没有臭狐等等,但没法说哪个人的后代就一定乳糖不耐受云云。父系和母系基因突变标记不是随便找的,它们必须足够稳定,不会在基因库中飞来飞去。而恰好人类基因组上有两个足够稳定的位置:Y染色体和线粒体DNA。Y染色体只有男人有且一定有,而且上面的基因比较稳固,所有的男人都可以通过Y染色体一代代上溯自己的父系祖先;线粒体DNA人人都有,但只有母亲的染色体能传给孩子(现在有研究怀疑精子内含的线粒体也能进入受精卵,但还是传统说法比较可信),所有的人类都可以通过线粒体DNA一代代上溯自己的母系祖先。就这样,我们通过Y染色体和线粒体DNA上的变异,为每个人类建立了父系和母系两条谱系树。

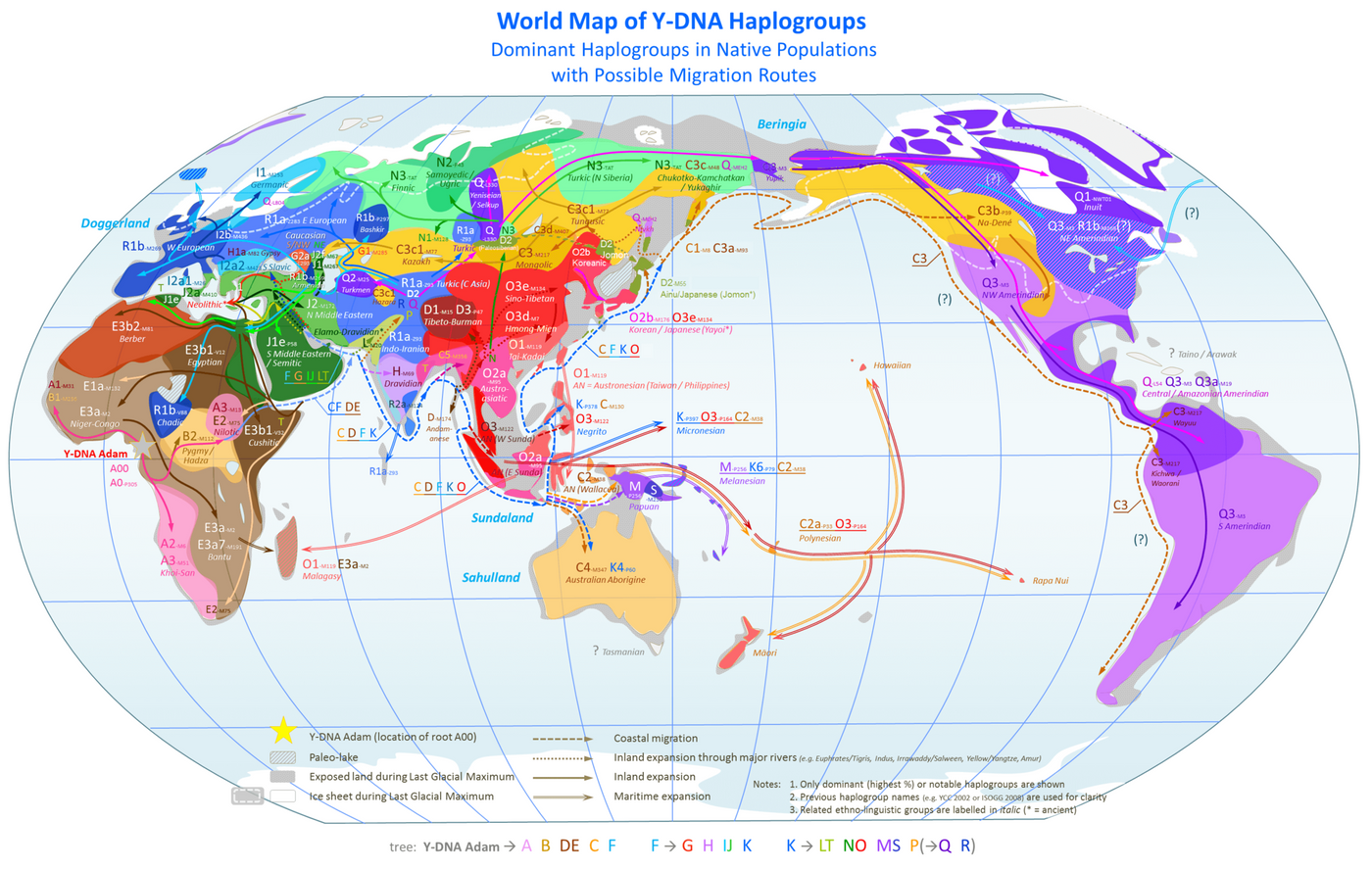

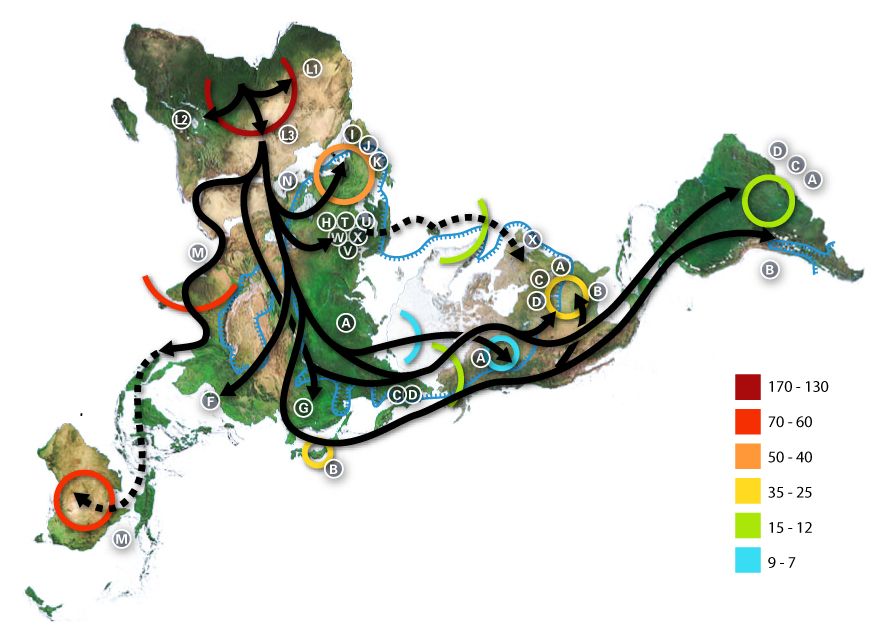

这些由于分子人类学不能像族谱一样造假,亦不会如语言、习俗一样易变,一问世就成为人类学、民族学、语言学中非常重要的工具。很多在考古学和民族学上争论不休的问题在DNA的铁证面前划上了休止符,最重要的莫过于「单地起源说」和「多地起源说」的争论,目前已经可以确认我们智人Homosapiens单一起源于非洲,在6-8万年前开始向全世界播散,虽然偶尔与其他人种杂交(如尼安德特人、丹尼索瓦人等),但90%以上的遗传贡献依然来自于我们的非洲祖先。

既然是祖先,就很可能和我们的语言文化背景有关。除却根部可以追溯到二三十万年前,Y染色体和线粒体谱系树的变异时间都相当之近,和人类迁徙、产生语言、出现文明的时间有所重叠。因此同一个地域、同一个族群或同一支语言谱系的人群,在父系和母系谱系树上基本都会有相近之处。

而具体到华人:

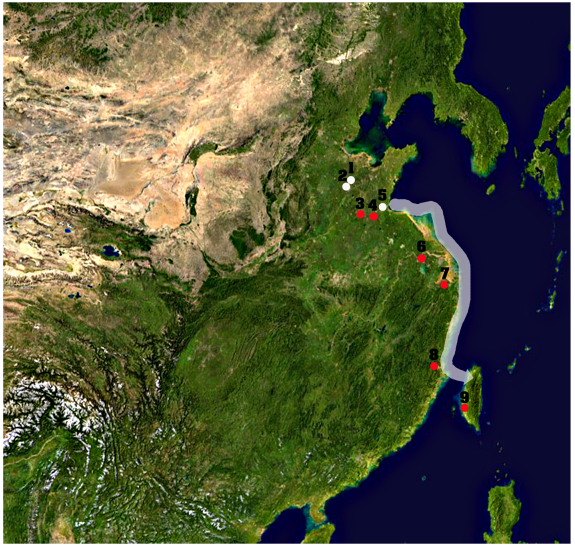

这这图出自严实博士的文章,严实就是polyhedron,如果你曾经对分子人类学或汉语音韵学有兴趣,大概率听过这个人或者看过他的报告或随笔。严博士以及其出身的复旦分子人类学研究中心是国内一流的研究机构,之前「确认曹操骸骨」的事情就是他们干的。当然后来家大业大,现在严博士在中央民大,而另一位主力王传超则在厦大,刚发了东亚地区最全的古人类研究。

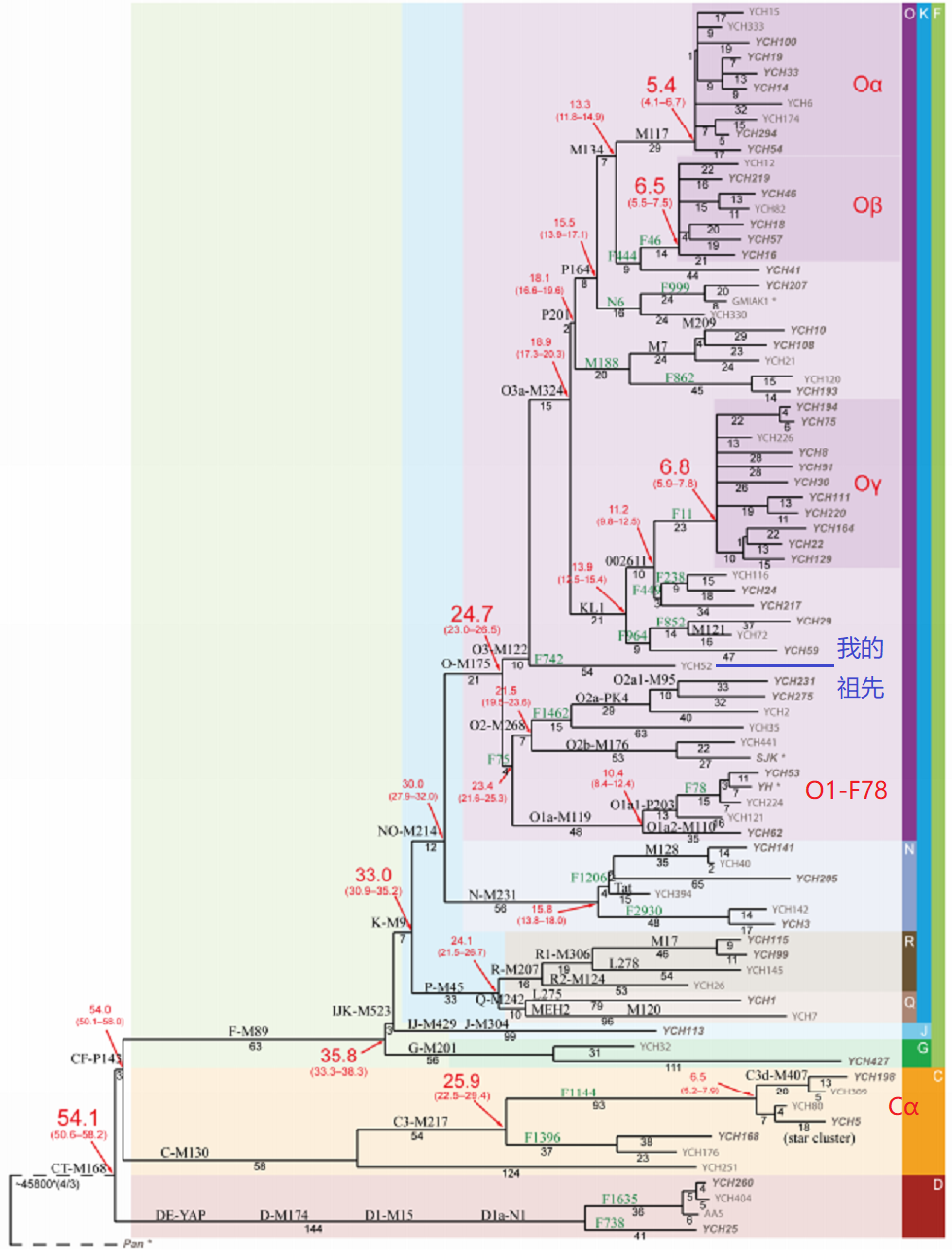

解释一下这个图怎么看吧:最底下的pan*代表黑猩猩(chimpanzee),和人类最接近的物种,作为研究的基底;而上方的CT-168是智人走出非洲的支系,剩下的AB支系仅在非洲可见;红色数字是估计的基因突变发生时间,单位为万年,下方括号是误差区间,所以本研究计算得出的人类走出非洲时间大概为54000年;然后这个树每一次分支都代表有一大群人发生了一次新的突变,就这样由一小撮人繁衍出了庞大的现代人家族;最右侧的O、K、N、Q等大写字母代表了一系列具有相同基因突变的人所构成的一个「单倍群」;而每枝树枝末端以「YCH」抑或别的编号构成的代码代表了研究所采用的每一个样本(一共78个);每枝树枝上X-XXX编号代表不同单倍群下的分支,数字代表突变数(学名单核苷酸多态性SNP),F-XXX代表他们在研究中发现的,可以对人群作进一步分类的新SNP。

这个研究是在中国做的,除了2个韩国样本,1个西班牙样本作为参照外其余全部为中国汉族样本,基本上可以代表全球所有汉人的情况。

严博士这篇文章的亮点就是在发现了三个汉族的「超级祖先」,大家可以看Oα、Oβ和Oγ三个支系,他们的先祖年代大概生活在在5000~6000年前(看红色数字),而且和这棵树其他位置基本上是二叉、三叉甚至单传不同,这三支下游的样本数非常多,意味着Oα、Oβ、Oγ三个祖先有着大量的后代成功存活到现在,要知道当时间尺度来到千年时,绝后根本上就是大概率的事情,而想避免绝后唯一的方法就是疯狂生孩子,而有这种交配权的一般只能是部落首领。他们到底有多少后代活到现在呢?根据比例推估,有40%的汉族人是Oα、Oβ、Oγ这三个人的后代。后来他们又发现了另外两支超级祖先,一支是C3下标作「Cα」的地方,年代稍早,大概在7000年前,孔子有可能就是这支的;另一支则是O1a下的F78支系,在东南沿海高频分布,代表家族是吴越钱氏,这两支各占汉族10%人口。所以在4000-7000年前,有五个人,他们的后代占了60%汉族人口,也就是7-8亿人,可能包括荧幕前的你。这对一个人口13亿的超大族群来说无疑是出乎所有人意料的。

汉族、3个祖先、5个祖先,是不是想到什么很熟悉的东西?

没错,你可以说我们通过分子人类学间接性推断出了三皇五帝可能确有其人——如果你说三皇五帝是八个人的话,早在汉代大家就怀疑三皇五帝是不是有重复了。所以在分子人类学上,对Oα、Oβ、Oγ三大支系先祖的称呼,稳重点的叫「农民甲」、「农民乙」、「农民丙」,放飞自我的话就直接叫「天皇」、「地皇」、「泰皇」。所以「炎黄子孙」不是一个空泛的口号,而是有着一定的历史基础。另外一个在侧面证明汉族先祖传说具有一定史实基础的事情是,苗瑶民族高频地属于O3a-M324下的M7支系,和汉族三大先祖处于同一时代,因而有人认为这个M7就是传说中的「蚩尤」。

如果故事到这里结束,那汉族就是一个父系成分相当单纯的民族。然而60%的汉族共享5个共同祖先,反过来就是40%的汉族人具有非常多样化的来源。我自己就是一个例子:父系是O-F742,虽然属于汉族主支O3-M122旗下,但在2万年前即与其他人分离——所以我不是炎黄子孙——接下来这2万年里一直人丁不兴,直到现在占汉族人口仅为1%(然而在其他民族里比例更低,所以大概是当年汉藏语人群中某个跟班小喽啰幸运地没有绝后吧)。

但汉族庞大的人口基数下,小百分比背后都是巨型人群。举个例子,维吾尔族里大概有50%以上都是单倍群R和J,反映出维吾尔作为突厥民族背后丰富的印欧语土著(吐火罗人之类)以及黎凡特一带的穆斯林移民族源;汉族的R和J可能1%左右,但汉族的1%是1300万人,这比整个维吾尔族还要多;汉族里单倍群N的比例一般认为至少有6%,8000万人,比整个乌拉尔语系的人口多得多。

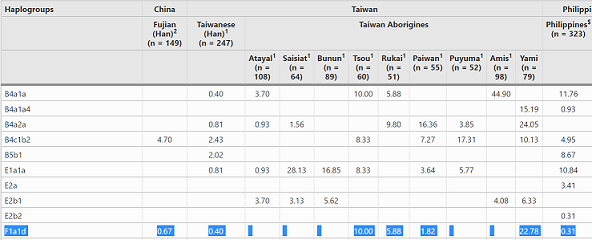

如果故事来到母系,那就更为复杂:人类长期以来都是父系社会,征服者以男性为主体,可能通过屠杀、奴役、高社会地位等方式,剥夺当地男性的交配权利,与当地女性结合并产生大量后代,所以母系的地域特性更为明显,汉族就是个典型例子:南方汉族80%以上父系和北方汉族同源,但母系不超过50%。我本人的母系F1a1d亦是如此,以下是台湾学者做的线粒体DNA单倍群在闽台汉人及台湾原住民中的分布:

可以见到F1a1d在闽台汉人中比例不过1%,但在邹族中比例超过10%,而在达悟族中超过20%,可以算作这两个民族中具有代表性的母系标记,而F1a本身也是南岛民族典型母系标记。所以我的母系就和血统意义上的汉族离得更远,当我的祖奶奶在珠江流域耕水田,她的亲戚却是在台湾的高山里种小米,或在西太平洋上抓鱼。值得一提的是,达悟族在台湾原住民里是个异类,属于马来-波利尼西亚语族——南岛语系十个语族,九个在台湾,剩下的一个就是马来-波利尼西亚人,他们自公元前2000年起展开了人类史上最波澜壮阔的海洋探险,占据了从马达加斯加到复活节岛的广大地域,而达悟族却是这群冒险家中的恋家者,在登陆菲律宾后,最终回到了先祖的土地。而我的先祖则是这群恋家者中的更恋家者,当南岛先祖们决定发起他们第一次冒险,依靠独木舟渡过肉眼根本望无尽头的海峡之时,有一群人却或是畏惧大海的威名,或依恋大陆的土地,最终选择留在海的对侧。

这个母系还颇为出乎我意料,虽然可以预料到是非汉藏来源,但没想到不是大陆上更多见的苗瑶、壮侗或南亚,而是隔海而望的南岛。南岛民族的祖地是台湾基本没有争议,但当他们来到台湾之前又来自哪里一直是个谜团,毕竟不可能从非洲时空折跃至台湾岛,而从福建、从菲律宾、从琉球来都有地理上的可能性。直到最近,沙加尔(就是那个开创白一平-沙加尔上古汉语音系的沙加尔)在台大做了篇文章,以台湾原住民的「小米文化」为出发点,通过语言、基因和农作物认定古南岛人群来自山东,在公元前4000年前南下,到达福建后渡海过台湾,而一小部分人则留在大陆,于是发生了上面的故事。当然沙加尔他的雄心不仅限于证明南岛先民的祖源,这篇论文为他殚精竭虑所构建的「汉藏-南岛同源假说」提供了基底。

PS. 文章的论述相当精彩,体现了一个语言学家见微知著的洞察力和多学科协作的优势,有能力的朋友可以仔细看一下。

民族主义主导了18世纪以来的历史,人类在民族的旗帜下团结、抗争、仇杀、镇压,让这三百年成为人类史上最腥风血雨的时刻。尸山血海下爬出的人们并没有丧失反思的本能,理性反思的精华最终和感性的口号融为一体,成就了Benedict Anderson那句「民族是想象的共同体」。

(民族)是想像的,是因为即使在最小的民族的成员,也从来不认识他们的大多数同胞,并和他们相遇,甚至听说过他们,然而,他们相互连结的意象却活在他们的心中……

尽管在每个民族内部可能存在普遍的不平等及剥削,民族总是被想像成一个深刻的、平等的同志情谊。最终,正是这种友爱关系在过去两个世纪中,驱使数以百万计的人们甘愿为民族,去屠杀或从容赴死。

我说这句话是理性反思的精华,是因为他一语洞穿了上层阶级们利用民族主义欺骗大众,驱动他们虚无缥缈的共情,去满足自己穷奢极欲的生活,达成自己的狼子野心。典型例子莫过于在90年代那两次可以说被「建构」的种族战争:卢旺达内战和南斯拉夫内战。胡图族和图西族本是阶级之分,波斯尼亚语、塞尔维亚语和克罗地亚语之间的差别比普通话和东北话之间的差异一样大,但是在野心家、和狂热分子和外国势力的拱火下,就是丁点的差异都能借「民族」之名成就了人类在20世纪最后两次大屠杀。而在今天,大家只要不是装死,都很清楚世界在右转,民族主义的阴魂从东亚、欧洲到美洲都正在复苏,新一轮的血统论、种族清洗、文化抹杀笼罩在每一个「相对」的少数者身上,多数者欺凌少数者,少数者欺凌更少数者。正如同我父系和母系都是「少数」一样,面对四面八方裹挟血统论、人种论的言论,必须看清楚民族主义的虚无缥缈。

但这句话也是感性乃至于狂热而武断的,盲目使用就会变成「无限解构」,将民族的存在完全视作不知道什么幕后黑手的虚构,把每一个群体切成一粒粒的个人,而忽略了民族本身存在的文化、血统特征。就如同汉族「三皇五帝」的背后居然真的浮现了五个超级祖先的影子,苗瑶的M324支系可能就是传说中的「蚩尤」一样,神话传说并不仅仅是说书人传诵的伪作之声,而是漫长岁月下消磨失真的历史回响;而炽热激烈的民族情感,并不全是虚无缥缈的共情,而是同声同气的先祖们相互扶持,筚路蓝缕的情谊重现。对于「从来不认识,没相遇,未听说」的「想象」中的「同胞」,正是有人为他们从容赴死,为他们发声记录,被压迫的人民才能以民族主义为旗帜击退曾经主宰世界的殖民浪潮,才能在后殖民世界下重新捡起那些曾经被压迫者弃之如敝履的语言文化传统。正如作为血统上「少数」的我对自己身为汉族的身份深信不疑,民族依然是实在的,具象化地呈现于每个人身边。

所以说到底,就是:

世界既不黑,也不白,而是一道精致的灰。 ——Camille

所以我应该要打游戏了!