清明

清明那天在龙下,这大概是我第一次去妈妈的老家扫墓,公公说我小时候好像来过一次,但我已经没有任何记忆了。

我带着相机,跟在队伍后边。一共去了三个地方,先是公公的爸爸的,接着是公公的妈妈的,姓赖,最后是婆婆的墓,婆婆姓什么?

公公没有去,他和大舅舅都留在大舅舅家里,我问妈妈,她也不知道为什么,“以前每年他(公公)都会去的,而且还特别积极锄草点香什么的”。

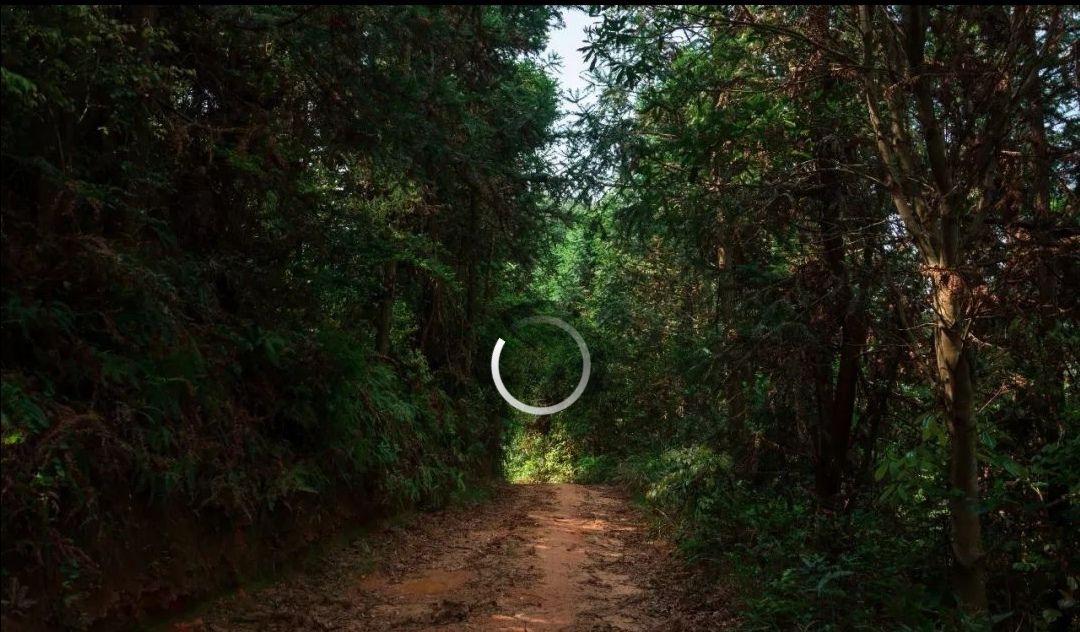

每个人的墓之间都有一段距离,一家人,男女老少,时而聚成一团,时而拉成一线走在林中的小道上,三两聊着天,讲着过去发生的事,我在队伍最后,顿悟似的发觉这条路途的隐喻:平日里四散的家人,从工作和生活中脱身,聚在一起,走在林中,走向一个记忆里并不确切的所在,走向死去的亲人,走向过去,而我在队伍最末,时时回头望刚刚走过的路(回望过去,我们似乎行走在两个过去之间),此时已空无一人,只有阳光和树木,并且是绝对安静的,十分美的画面,每次回头所见都不一样,并且每次回转头来发现前面的亲人们也不一样。这是前所未有的感觉,我反复拍着这些新鲜而美的画面。

另一个画面是放鞭炮的时候,所有人都以各种姿势站在原地,捂着耳朵,像静止的雕塑等待着鞭炮声的结束。好像时空凝固住了,而大家得以在这样的静止中让思绪逃逸到另一个地方去,或许这是我们最接近死去的亲人的时刻,鞭炮化作烟向上飘。

我被二舅舅的不能拍照的迷信所暗示,被整个环境氛围及我之前的生命历程所暗示,觉得这确实是个不无神论的事件与时刻,烧香鞠躬许愿等一系列仪式使我确实相信我和另一个世界的亲人有了某种交流与联结,我没许愿,没什么愿望,只说老公公老婆婆这是我们第一次见面啊你们好啊,以及和婆婆说啊婆婆我来看你了。

拜完第一个老公公的墓后,大家继续爬山去老婆婆的墓,二舅舅一个人留在老公公的墓前,那是他的爷爷,他清理着一地的鞭炮纸确定没有留下火星,一个人在墓前,远远看起来很落寞像一个孤苦伶仃的小孩子,这对我是新的面向,二舅舅生活中是个挑剔暴躁言语可以十分恶毒的人。

后来在婆婆墓前他蹲着教自己的双胞胎孙女,甜心和宝贝,给自己的妈妈烧香鞠躬,这也是我之前没有见过的面相。关于爱与传承的。

二舅母对婆婆的墓说建繁没时间来不了,甜心和宝贝来了,代替他爸爸给你烧香哈。

之前大家都是心里默默和另一个世界的亲人说话,二舅母这一出声,我妈就忍不住哭出来了,她说别说了,我都要哭了。

她已经哭了,急忙止住,脸憋得发红,其他人没做反应。

扫墓的时候大家到底都在想着什么?大家到底都在经历着什么?

扫完婆婆的墓就结束了,我先下到平地上,在原地等我妈,她很快下来,矫健地奇怪,我们手牵着手,在林道中往回走,她说起婆婆去世前一天的事情,带着哭腔,断断续续地,说婆婆根本什么病都没有,只是不小心摔了一跤,偏偏家里还没有人,那是周六,端午节,我们一起在小舅舅家吃饭,我还和她聊了天,讲好了第二天来我们家吃饭的,可是后来小舅舅打电话说她摔了一跤,那时候其实她就已经不行了….

她哽咽地说不下去。

我拍着她的背,不知道该说什么。

她甚至比我还更不能持久地拥有着自己的情绪,总是被外界转移注意力,她哽咽地讲着突然又清一下嗓子说不是这条路是那条路,或是突然又叫庆辉的女儿不要去学狗叫小心它咬你哦。

这个过程让我更加珍惜眼前人了吗?

没有吧她回到大舅舅家又和往常一样骗我吃苹果而我也像往常一样愤怒地指责她滥用我对她的信任(我和她对于食物的缠斗真是一言难尽)。她说她要吃苹果但是吃不了一个于是让我帮她吃一半,我并不想吃但还是答应帮她吃一半,结果她给我削了三分之二个苹果(“多吃苹果,苹果好”,她甚至可能是临时起意地,刀切下去就不自觉多给我些了),她自己吃了甚至不到三分之一,这是她表达母爱的典型方式,不择手段的,不把我平等对待的,完全不在乎接收者的意愿的,甚至为了让自己的母爱得以表演而损人利己的,损的也正是我,她光辉满满自己爽到了完全不在乎这种带有“牺牲”情节的行为给我造成的心理压力与伤害,这让我觉得荒谬甚至绝望。

20180409