回国经历与思考

“「新上海人」这个词源于2001年12月13日的《人民日报·海外版》第5版的一篇文章,出自时任上海市委书记黄菊之口:「新上海人,他们是一种能够闯荡世界的人,是世界人,中华人。上海就要有容纳世界最优秀人才的海量,同时又该成为人才自如来去的一湖活水。上海本来就是一个移民城市,现在要在人才的柔性流动中成为新的移民城市。」”

(1)

2021年12月底,我从上海离开,飞往拉美洲秘鲁的首都利马。届时,我已在上海生活了半年多,因为很喜欢这座城市,因此在2021年的4月从北京移居此地,上海多元风格的建筑、琳琅满目的街边小店、人们穿着时尚在街头谈笑风生的样子,都深深烙在我的心尖。

上海,在我脑海里成了一座海纳百川,拥有多元、开放特质的城市。那时候,我一度想在上海买房并认真的考虑,是否此后要定居此地。

离开上海时,我并没有多做准备和部署,因为我的计划是两个月后回国,因此考虑到外出时间较短,许多的事务都没来得及处理。不过,计划永远都赶不上变化。当我抵达利马时,开始筹备购买回国机票,奥密克戎却瞬间在国内肆虐,而上海则首当其冲。

在海外的日子,虽然一边我探寻着新大陆,可另一边我的心紧系手掌大小的手机屏幕,每天都会查阅热点新闻,密切注视着国内的一切动态。与此同时,回国的机票受疫情影响出现大面积的熔断,而机票价格逐渐攀升,开始变得一票难求。

2月份的时候,熔断消息层出不穷,到了3月份,俄乌冲突,影响了我原本预定的航线,回国计划再次被推迟,而彼时的回国机票已被炒到了10万一张,到了4月,一方面是机票价格的居高不下,一方面是上海在多次摇摆后,宣布封城的新闻,于是,我决定暂时搁置回国计划。

我想,封城应该会按照官方声明那般几天结束,届时再回去也不迟,可接下来,我在朋友圈、微博、推特、油管等地看到了无数荒诞且令人发指的视频和文章。随后,我赶紧联系几个在上海的好朋友,询问他们的情况,得到的回复如在社交平台发声的人们如出一辙,彼时,我的心,已凉到了极点。

本来迫切想回国的心,一下子就掉到了谷底。看着昔日的上海城如今满目疮痍,发自内心深处的“失望”笼罩着我。

而另一边,Ai和他父亲也对中国的态度发生了转变,惋惜和失望同样布满了他们的脸庞。他俩真的很喜欢中国,他父亲自己一年要飞四次中国,甚至还搞了个拉美婴儿产品联盟,在疫情之前,会定期组织拉美几个国家的商人们去中国考察加旅游,而他母亲也时常会开玩笑说,他父亲就是一个披着洋人皮的中国人。

记得封城期间,流出了大量令人发指的视频,Ai告诉他父亲的时候,他父亲第一反应是绝对不可能,这一定是假的。可直到看到视频后,他父亲也沉默了。面对这番情景,我更是无奈。毕竟谁会希望外国人表达对自己母国的失望之情不是吗?

虽然形势不明朗,我也始终得回去,而不是一直在海外漂泊着。一方面,国内有些事情在出来前完全没处理完,另一方面,长期滞留对我日后的签证申请记录或许会带去一些影响。

那个时候,Ai和他父亲也一直在努力帮我寻找回国的方法。当时他父亲建议我走香港转机再回国,即便一票难求的情况下,从利马飞香港的机票却很充足,而价格只需要800美金一张机票,可当我致电香港的入境通行官方人员时,得到的回复却是明确强调「中国大陆居民」不可入境。

当时,我竟能发自内心的感受到「一国两制」是如何作用在自己身上的,而Ai和他父亲对此也感到不可理解。

因为在外国人的眼里,虽然香港与大陆有些许不同,但是在出入境这些事上,他们是没有任何类似问题的,不会要求有了护照还得再来一个单独的港澳通行证,因此飞香港和大陆都一样,但作为中国大陆者,却有着严格的入港政策。

后来,我们几经波折从票代那里买下了近7万的回国机票,可人到机场后,却因分段机票原因被拦下,要求联系大使馆证明我的目的地是中国。

我感到荒诞无比,本着抓住最后一线希望的想法,我立刻联系了使馆,当然交涉最后失败了,毕竟使馆表示他们没办法证明我的目的地就是中国,转机存在任何的可能风险,对双方而言都不可承受。

那天回国失败,损失了2w多后,我拖着沉重的行李箱,在机场崩溃大哭,面如死灰折返回住处。Ai全家人都在给我拥抱,不停地安慰着我,我想对于他们而言,也会觉得发生这样事儿无比荒诞。

所幸,在我们研究了许多如何回国的方法后,我们一致决定去申请加拿大签证,从加拿大回国,这条路相对保险且价格也能承受,唯一的问题是航班熔断。

虽然看起来,回国这件事折磨的我精疲力尽,甚至屡次遭遇过失败,但事后回想却又不得不感慨我的运气也挺好的。

首先,我虽没能按照原计划2月份回国,但我却躲过了上海两个月的封城日子。我无法想象在这样的生活下,我是否还能保持最后理性和理智,去面对一系列的荒诞,我是否能不被当作密接或感染者,被拉进方舱,在简陋的行军床上与成百上千人睡在展厅,共用着脏乱的厕所。

其次,虽然我没能走成,却阴差阳错的从加拿大的大使馆那儿拿到了十年加拿大旅游签证。要知道,我当时递交申请的唯一理由就是:

我要回中国。

拿到签证的那一刻,我激动地眼泪差点留下来,内心百感交集。我不知道为什么加拿大大使馆会因为这种看似无比荒诞不靠谱的理由给我签证,更不知道为什么他们会给我“十年签证”。美加签证本就是出了名的难拿,更何况是十年签。

那一刻,我想起了之前在某媒体采访报道看到的一段对话:

A:「去外国做二等公民好吗?」

B:「有什么比在自己地方受到排斥更难过呢?」

我多少感激给我审批签证并予以通过的加拿大人,因为他们竟然真的愿意相信我是要回中国才不得已申请加签,他们丝毫没有质疑我的动机,当我被自己人质疑的时候,我却得到了外国人的信任,这种滋味真的让我特别难受,如今回想起来都不知该怎么形容。

后来,我如愿抵达了加拿大,在多伦多的一周时间里,我干脆抽了点时间去了城市的心脏——安大略博物馆和美术馆。

(2)

在我脑海里,认识一个国家,一座城市,非常重要的方式就是去拜访当地的博物馆,因此博物馆在我眼里就像是一座城市的心脏那般重要,它一定记载着这座城市、这个国家的历史。

如我所愿,我在安大略皇家博物馆里,收获了庞大的信息量,无论是加拿大的历史,亚洲及中国的瑰宝展品,中东埃及以及古希腊雕塑等,还包括一些上古时期的活化石、恐龙遗骸,可以说整个博物馆包罗万象,震撼人心。

而印象最让我深刻的除了过去的历史展示外,还有对当下的记录与反思。

在安大略博物馆的一楼,有两片展区。

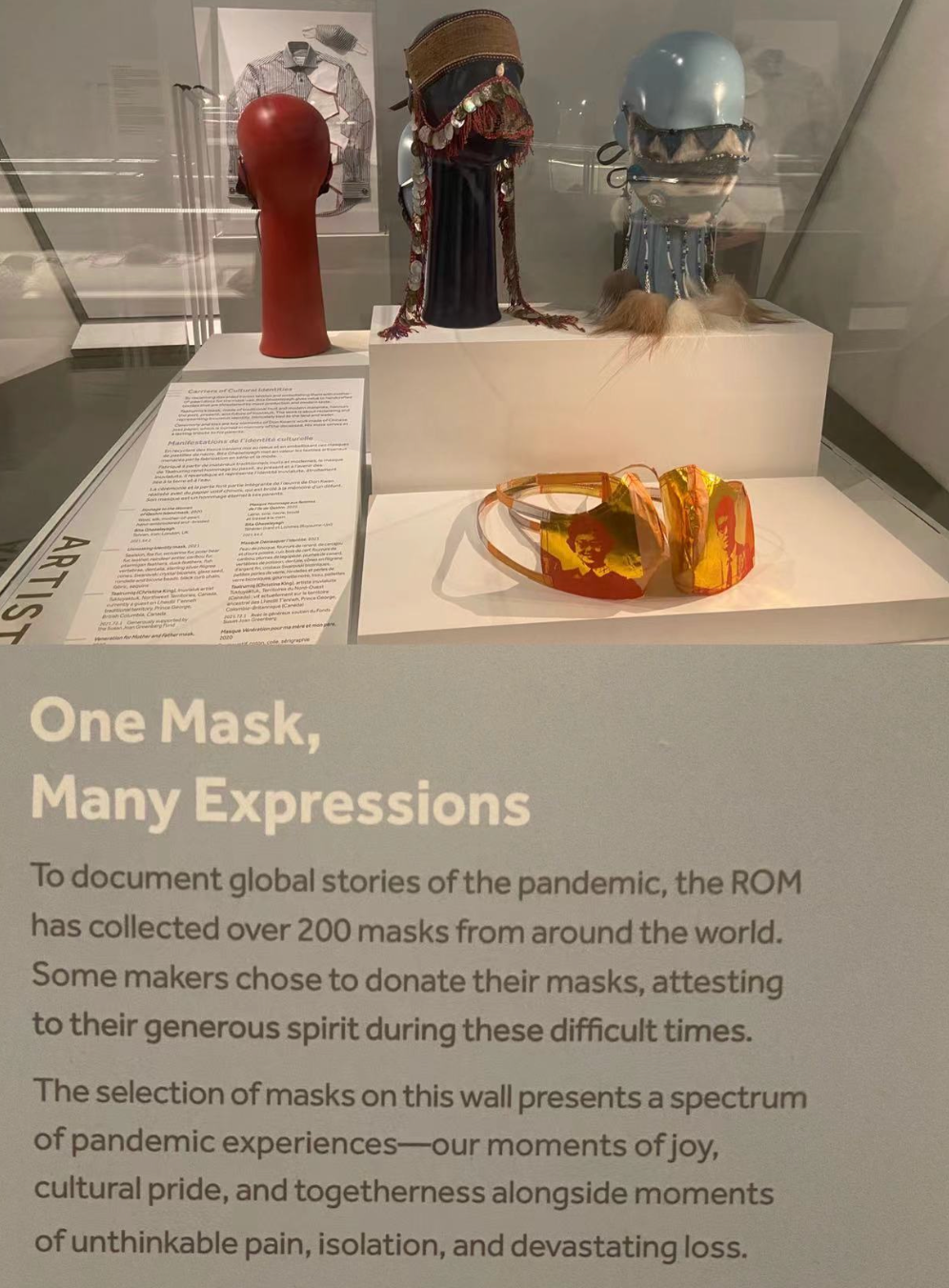

一片展厅,陈列着无数的口罩,每个口罩形态各异,甚至带着一些民族特色。而展厅一侧的文字写着:

“One Mask,Many Expressions(一个口罩,多种表达)

为了记录疫情的全球故事,ROM收集了来自世界各地的200多个面具。一些制造商选择捐赠他们的面具,以证明他们在困难时期的慷慨精神。这面墙上的面具展示了一系列疫情经历——我们欢乐、文化自豪和团聚的时刻,以及难以想象的痛苦、孤立和毁灭性损失的时刻。”

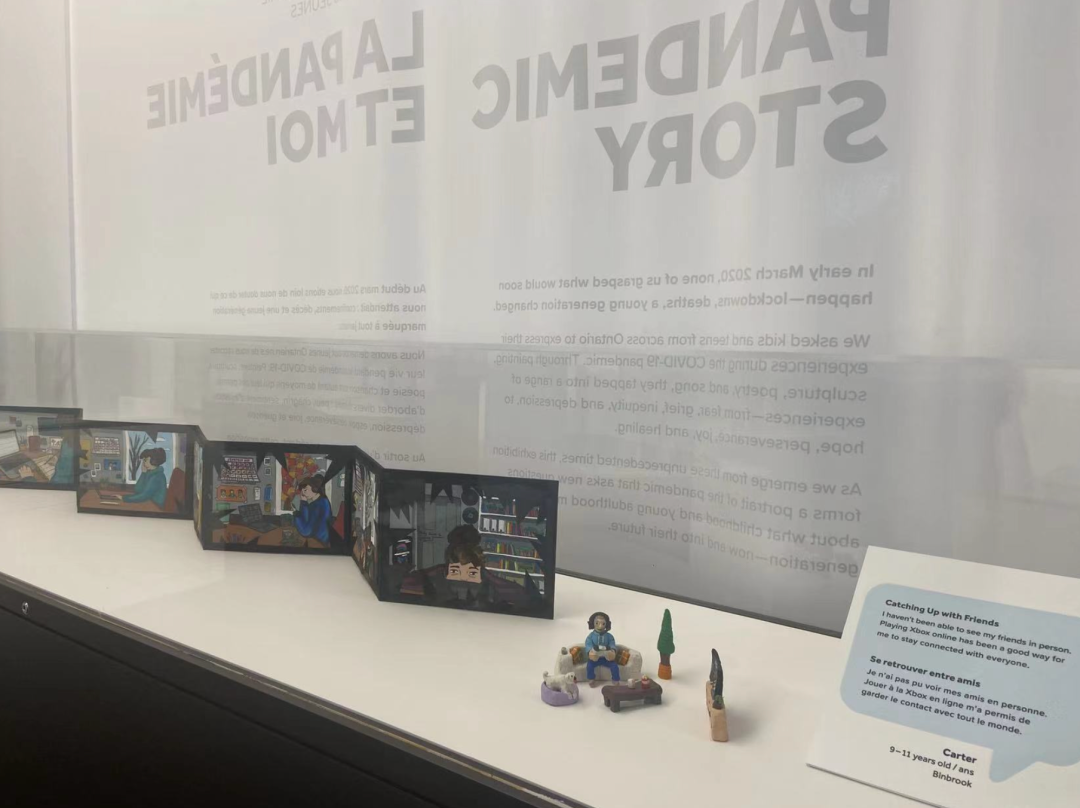

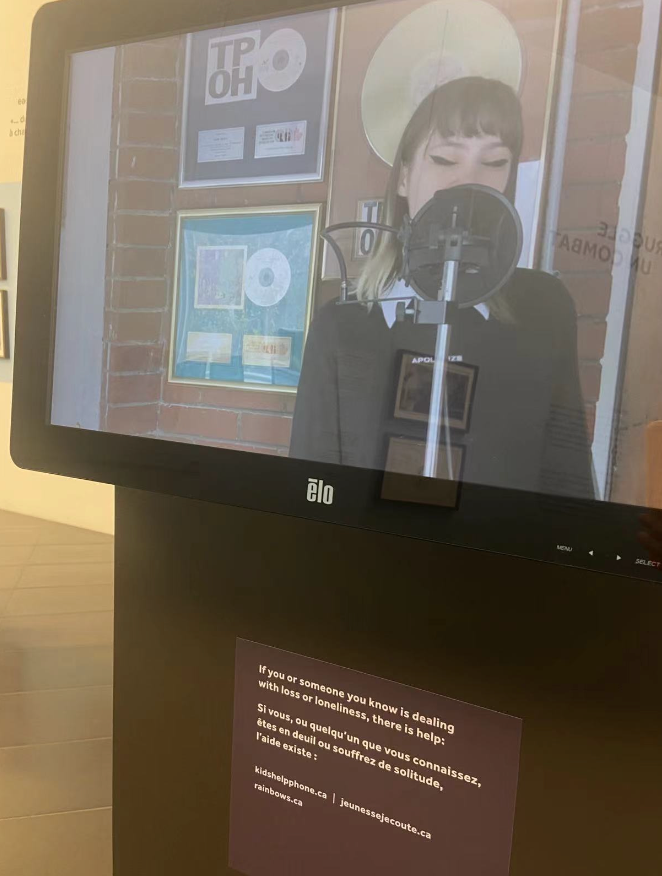

另一片展区,名为“My Pandemic story"(我的疫情故事),这片展区写着:

“2020年3月初,我们谁也没有意识到很快会发生什么——停工、死亡、年轻一代的改变。我们邀请安大略省的儿童和青少年表达他们在新冠肺炎疫情的经历。通过绘画、雕塑、诗歌和歌曲,他们挖掘了一系列的经历——从恐惧、悲伤、不平等和沮丧,到希望、毅力、快乐和治愈。

随着我们从这些前所未有的时代中走出来,这个展览描绘了疫情,并提出了新的问题,即童年和年轻的成年对这一代人意味着什么——现在和未来。”

当时,我驻足在四幅并列的绘画旁,看了许久,上面的孩子的话语,将我看得眼眶发红。

Functioning(机能)16~18岁

在疫情期间,我开始用“我在运作”而不是“我很好”来回答“你好吗?”这个问题,说真相让我感觉好许多。

Drowning in Isolation(孤独地溺死)12~15岁

我经常感觉自己“淹没”在所有与COVID相关的事情中。“以前”的表面已经够不着了,我不知道什么时候才能拿回来。

Demons(恶魔)16~18岁

我用这幅自画像来表达和处理我在疫情期间的一些情绪。它代表着与我内心恶魔的持续斗争。

Under pressure (压力之下)12~15岁

网上学习压力很大,导致很多焦虑。我们与朋友和老师隔绝,无休止的每天不间断地做着同样的事情。

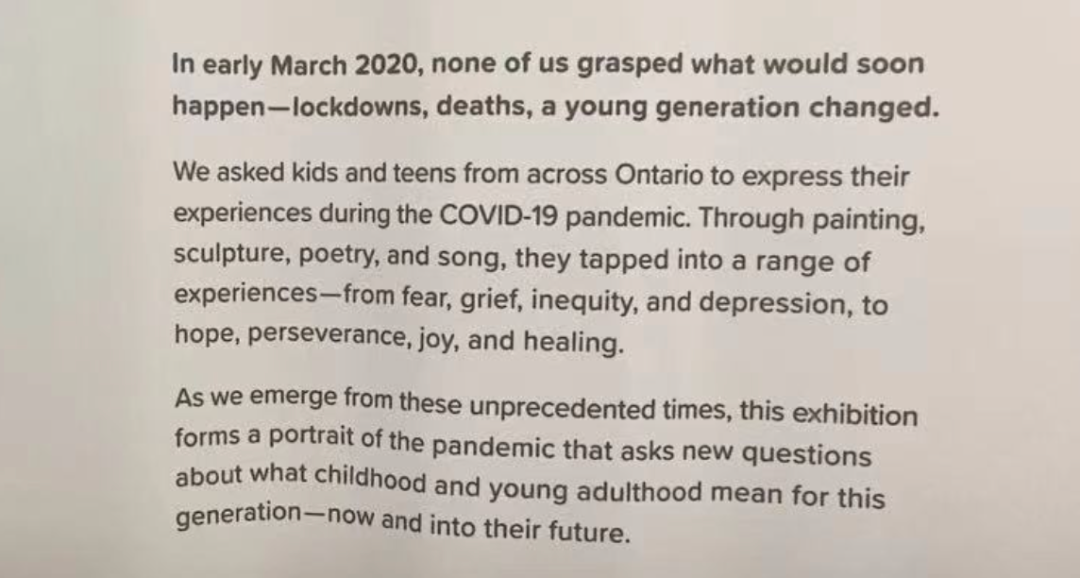

在一首16~18岁的孩子们为疫情创作的歌曲下方,写着一段小字:

如果你或者你知道的其他人正在处理着迷失或是孤独时,这是帮助。

另一处让我印象深刻的展览信息位于安大略美术馆,那里除了陈列着系列艺术作品外,还陈列着许多数字影像。

其中一片数字影像馆名称为:警察暴力档案录像2020

翻译:

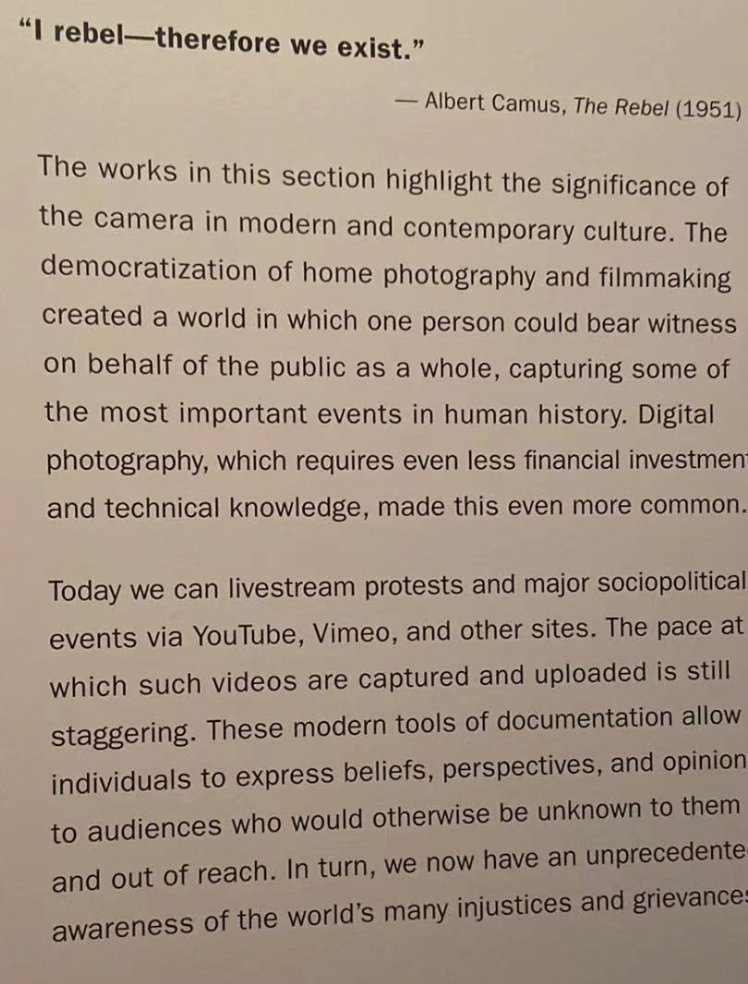

“I rebel—therefore we exist.”

“我反抗——所以我们存在。”

——阿尔贝·加缪, 《反叛者》

这一部分的作品突出了相机在现当代文化中的意义。家庭摄影和电影制作的民主化创造了一个世界,在这个世界中,一个人可以代表整个公众见证,捕捉人类历史上一些最重要的事件。数码摄影,需要更少的资金投入和技术知识,使其变得更加普遍。

今天,我们可以通过YouTube、Vimeo和其他网站直播抗议重大社会政治事件。这类视频被捕获和上传的速度仍然令人震惊。这些现代的记录工具允许个人向观众表达信仰、观点和意见,否则这些观众将会不认识他们,也接触不到他们。反过来,我们现在对世界上的许多不公正和冤屈有了前所未有的认识。

2020年,一名叫乔治·弗洛伊德的黑人在被明尼阿波利斯的一名白人警察拘留期间被谋杀,此后,北美系统性警察暴力危机达到了新的高度。该事件的公民镜头像野火一样在互联网上传播,引发了美国和加拿大的抗议活动。

在四个月的时间里,社交媒体上充斥着目睹警察对抗议者施暴的人们的第一手描述。为了记录大量的证据,Greg Doucette和一群激进的研究人员创建了一个在线档案。

在那里,他们仅从Twitter上就捕捉到了数千个视频、帖子和截图——这是几个世纪以来黑人和其他边缘化群体所经历和抗议的一个微小的视觉片段。”

当然,我还看到美术馆一处展览陈列着37本20世纪70年代和80年代在中国不同城市搜集的相册,记录着从文革结束后当时的中国社会形态的变化。

或许,没有加拿大之行,我大概率会错过在这座城市的心脏摆放着的这些令人难忘的展品。

(3)

在加拿大仅几天,恰好赶上了六月底的Pride month,无论是银行、商场的阶梯、书店的推荐主位、餐厅、甚至是政府大楼门前等地四处可见的彩虹标志,包括宜家的购物袋也变成彩虹。

那些禁忌甚至令人感到shame的话题,似乎在这里成为一种「名正言顺」,呈现出截然不同的一套价值体系。

以前,我隔着屏幕看着这些图片和新闻报道时,还感受不到这样的氛围,可当自己置身于环境之中,那种对内心剧烈的冲击感完全与看新闻消息,不可同日而语。

幸运的是,我前后的航班都出现了熔断,而我的这一趟航班没有熔断。因此,我顺利登上了多伦多飞回上海的飞机。

回国后,上海浦东机场和多伦多机场的人团锦簇形成了鲜明对比,昔日的繁华机场充满着阴森和肃穆,清冷的机场里只能见到身穿白色防护服的工作人员。

从下飞机开始排队做核酸检测,到最后抵达隔离酒店,前后足足花了近五个小时。记得在测核酸的时候,一位女生捂着鼻子路过和我们说,她的鼻孔被捅出血了。

当时,我们一行人内心在祈祷能被分配到一个友善的核酸测试人员,好在给我做检测的工作人员还挺好的,没让我感到极大的痛苦。

抵达隔离酒店后,看到酒店满目疮痍的模样,内心忍不住再次感慨。隔离酒店距离我的住所只有100多米,一天580元的隔离费并不便宜,不能点熟食饮品等外卖,运气不巧的是指定的每日100元隔离餐竟还让我吃出了虫子,酒店随后给我了一罐泡面。

不过,没想到,我真的很幸运。

在我隔离后的第二天,新隔离政策由原本的14+7,改为7+3,虽然新政推出时间是6月28日,但我得到明确的可以享受新政回复消息却是在今天,我隔离的第七天。

明天此时,我应该已回到熟悉的住所,可以放松的休息了。

当然空无一物很久没有录制了,和我这一个月回国有很大的关系,所以明天晚上8点会在我的视频号直播间做播客直播,主题会围绕:中产、财务、移民问题这些话题相关。如果你感兴趣,欢迎来直播间,有相关问题,也可一并带来。

直播内容会在一周后同步「空无一物」播客,所以来不了的朋友也没关系,听回放就行。

回想疫情这几年和近半年自己的所见所闻所遭遇和经历的事儿,多少让我对未来有了更深的思考。

2018、19年的时候,我差不多二十五岁,对于宏观层面的信息和知识兴趣缺失,更多的思考视角都放在个体、微观上,转变的发生差不多就是在19年下旬,直到疫情开启后,我对宏观层面的关注变得越来越频繁,此前我在「时代的一粒尘」写过类似原因。

对我而言,去世界不同地方探索,深入对话当地的居民,无论是后来移民者或者本土居民,对于自己去还原一些课本里触不到的真相有着极大的作用。

记得,我在库斯科走访印加遗迹时,我问Ai:

“如果西班牙人来这里参观,他们会愿意承认曾经对拉美的掠夺和侵占历史吗?”

Ai笑着告诉我说,他以前在西班牙念大学的时候,他的大学教授在提及这段侵略史时,表示“不能找到绝对的证据证明xx就是侵略行为”,当然如果你亲自走访到这里,你会从道路、混杂的建筑风格、本土人民的态度里看到一切的证据。

读书和行路,是相辅相成的两件事。

许多人,终其一生都没能踏出过自己的一亩三分地,去外面的世界看一看,而大量的信息只能依靠屏幕里推送的消息来获得,根据消息来作出判断,摆放自己的立场。

疫情期间,肉体的禁锢,更大程度上阻碍了信息的传播和流通,当接受信息变得有限时,人们眼里能看到的真相,也会如同管中窥豹、盲人摸象一般,丧失相对的全面性。

于是,即便在政治意义上,同为中国公民,可那些身处海外或是身处疫情高危地区的人民,所受到的情感层面的抵制和创伤,我相信很难在短时间内得到修复。

外部的环境,多少会让你产生一些意识形态上的冲击感,而这些东西都是深入到当地居民的日常生活中去,你很难仅凭着书本去获得这些信息。

即便是我,都会在看到一些现象时,潜意识的反应是“竟然可以这样?”而当地人反倒会对我大惊小怪地反应感到奇怪,反问我:“为什么不可以?”

环境带来的强烈反差,会有些惯性作用。当我从国内去到外面时,也有过一段时间的过渡和接受期,而当我回国的时候,同样需要一段时间去过渡并适应。这种反差并不是单纯的饮食习惯生活方式所带来的,还有许多意识层面的转换。

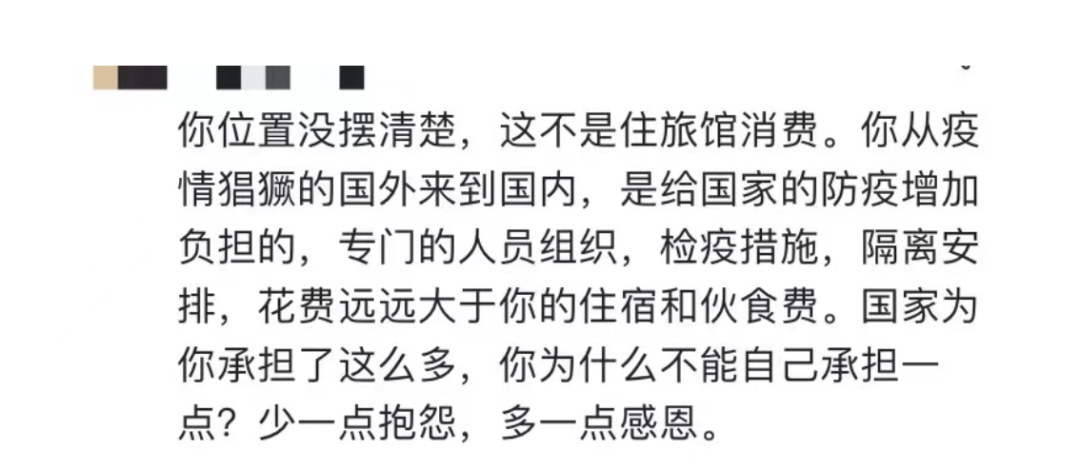

你需要去接受一些人在情感上对归国人员的抵制情绪,接受你从一个疫情肆虐的地方回来污染净土的设定,接受你给防疫人员给国内带去麻烦的设定,接受你的归国就是一种罪。这种来自于同胞的憎恶和抵触的情感,或许也只有在特殊的时刻,能够被如此放大。

想起曹植的七步诗:

“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急。”

最后,这一次的曲折回国,却让我有着意想不到的收获与慰藉。

被疫情肆虐的这个世界,有些角落里,人们认真记录着那些具体的人身上发生的具体的故事和具体的感情。

一些人的面孔、声音、情感的具体表达与呈现让人触手可及,而不再化为一个个抽象的数字符号,没有宏大的叙事,也没有气势磅礴的“战役胜利”之词,那些展厅里安静地陈列着的,只有具体的人,与他们的故事和情感。

那一刻,我在这些陈列的故事作品里,看见了受疫情影响的具体的人,也听见了他们的声音,感受到了他们的情感。

有些故事、情感,不该被轻易抹去,它们理应值得被记录和表达,作为一个时代的见证。

微博@斜杠少女范米索

播客@空无一物