我结婚、生子,那我还有资格当女性主义者吗?

上野千鹤子在中国又一次引起了广泛讨论,这一次,是她和B站up主的两次视频采访。

北大宿舍三人对上野千鹤子的采访里,最为人诟病的一个问题是「你不结婚,是因为曾经受过男性的伤害吗?」

相信我,这个问题真的太冒犯了,尤其是对于一个女性主义者而言。

上野千鹤子的每一本书都在讨论父权制社会中对于女性的压迫,然而到了全嘻嘻这里,女性主义全成了一种因为个人创伤而产生的行为,这一点正如她后面对于父母婚姻不顺的归因——「他们个人的问题」——一样,忽视了结构性的问题,把所有的问题堆到了个体经历身上。

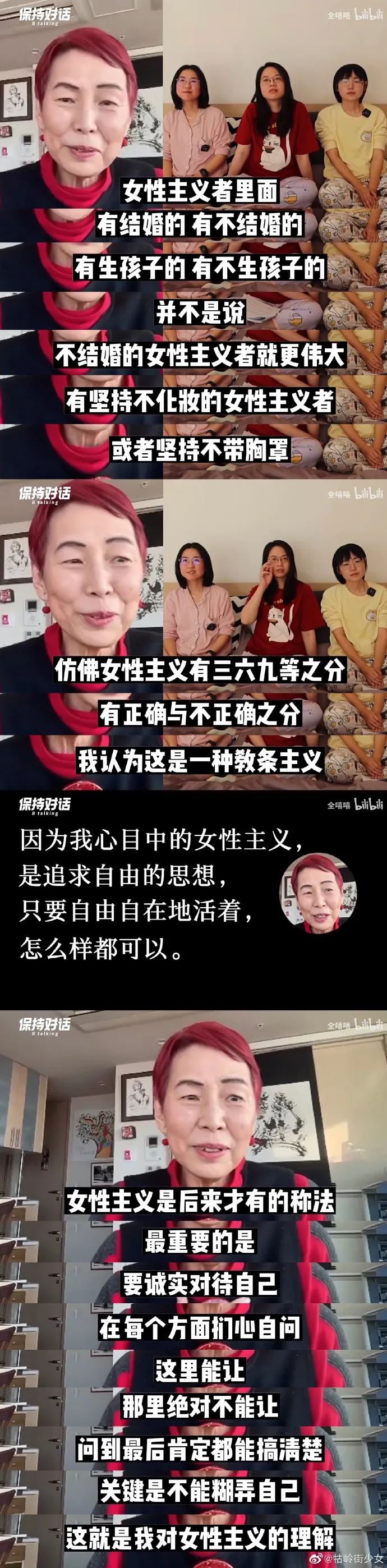

然而我更加敏感的部分是,提问者一直在追问上野关于「女性主义者」的定义。

——我曾经很着急想要结婚,我还是一个女性主义者吗?

——我在婚姻中感受到了快乐,我还是一个女性主义者吗?

——我生了孩子,我还是一个女性主义者吗?

很多人问全嘻嘻:「你一个北大毕业的高材生,事业有成,你为什么一直追着恋爱婚姻家庭这些问题不放?你的世界里难道没有其他东西了吗?」「结婚、生子,这不是她在很多部书里讲过的问题吗?」

一点都没错,这些问题看起来太奇怪了:为什么当一个高知女性面对一名女性主义学者的时候,问的还是这些恋爱综艺式的问题呢?

为什么全嘻嘻一直在追问,自己所做的选择,是否可以被称为女性主义者呢?

这有几方面的因素。

一来,全嘻嘻或许并不相信自己的选择。在metoo运动蔓延开来以后,中国互联网上关于女性主义的讨论越来越多,也开始有了「婚驴」这样污名化的称呼。在这样的讨论中,结婚仿佛成了一件应该觉得羞愧的事情,而宣扬自己在婚姻中得到的快乐,就更有一种为父权制婚姻添砖加瓦的感觉。

我当然明白这样的愧疚感,毕竟,在这几年的女性主义者讨论中,想要与部分人割席的人并不在少数,「婚驴」「娇妻」这样的称呼比比皆是。

虽然我个人依然认为「女性主义者应该尽可能团结女性,而非在内部进行坚壁清野」,但我也能明白,那些对仍然遵循父权制逻辑的人感到不悦的人或许有着更多不为人知的伤痛。在这样的环境里,全嘻嘻能问出这样的问题,不是没有原因的。

但我觉得更重要的是,全嘻嘻的这些问题,恰恰证明了她对自己所过的生活的怀疑(有人认为她造假,但这不是我想讨论的重点)。换句话说,互联网上的那些声音的确影响到了她对自己生活的判断,她可能也确实感到疑惑:我的生活好像是没有那么幸福哈?

这一点,与她之前所说的为了挽留婚姻而生孩子、为了老公的性需要而制定性生活日程并不矛盾(再次,我不判断真假,我只说她展现出来的部分)。为了老公的需要而一再妥协,这听起来并不像是幸福婚姻的模样。

再者,在我看来,这些问题中明显地折射出一种被肯定的欲望。她在追问一个她心中的权威:「我是不是一个合格的女性主义者?」

这个问题听起来是如此的熟悉。

「我是不是一个好女儿?」「我是不是一个好妈妈?」「我是不是一个好妻子?」——是不是很类似呢?

作为长期的权力下位者,女性很多时候把自己的价值依附于他人的评价之上,仿佛只有得到了一个「你很好」的评价,才能说明她们的生活具有价值。

在我看来,全嘻嘻这些问题也是这样。在她心目中。上野千鹤子作为一个「女性主义的权威」,具有定义和判断的权力,而她所希望做到的,就是得到权威认可。

这又不免让人想到她的学历——北大元培高材生——一个必须在无数考试中拿到第一才能有的称号。在那么多年的学习经历里,外在的评判标准成了她唯一的度量衡,追求认可是肯定自我唯一的路。

我甚至可以联想到她的职业路径——新世相副总裁,这个她不断找到讨好观众的职业,对她来说大概就像一直猜测出题意图一样吧?

也就因此,我这么一个关心个体困境多于正确与否的人,首先感受到的是她那种急切要求评价的挣扎:虽然已经做到了传统意义上有价值的结婚生子,但也依然想要得到一份关于女性主义的现代认可。好像只有在每张卷子里都得到高分,她才是一个优秀的、或者「合格的」女性。

就像张春在「女性抑郁」的那个视频里说的——女性一直生活在他人的评判之中,而她所面对的是一个不断变动的标准:她不能一无既往地驰骋,因为她需要照看身边的人;但她也不能只关注身边的人,这样她就失去了所谓的「自我」。

她遭遇的是永远在游离的辨准,她接受的是各种可能相互矛盾标准的审视,所以女性只有代入到他人的凝视之中,才有可能成为一个被认可的人。

也就因此,女性所遭遇的问题,很多时候都是女性特有的,而不是人类共有的。

朋友和我讨论的时候说,全嘻嘻展现出来的这种「需要被认可」是一种精英的惯性。在面对挫折的时候,他们首先需要的是证明自己在社会层面上是成功的,其次才是他们关于性别的认同。

在这个阶级vs性别的讨论中,我很难认同精英主义和女性思维在这里能够区分出孰先孰后。

让我们来换一个说法,真的有男性会去问这种问题吗——「我搞个人崇拜、利用法律漏洞、热爱阶级压迫,我是一名合格的共产党员吗?」(划掉)「我翘兰花指,还特别热爱美妆,那我还是一个阳刚的男人吗?」

看到差别了吗?

女性是真诚地为自己的价值质询,男性则往往对标准有一个明确的答案,他要么成为这种人,要么拒绝成为这种人。

有些情况下,他甚至可以重新定义:「我不做家务,对孩子吆五喝六,有大额经济支出也不,但我绝对是一个好丈夫啊。」「我出轨,我嫖娼,我觉得高铁上卖不卖卫生巾不需要小题大做,但我是一个尊重女性的好男人。」

两者相较,我们可以知道什么是「女性抑郁」中的「双重束缚」:女性往往很难知道衡量自己价值的标准到底在哪里。

所以,全嘻嘻问题(不管是她问的还是她猜想用户想问的)的核心其实是:「上野老师作为一个权威,能否肯定我一个结婚生子的女性主义者的价值呢?」

始终揪着婚恋话题不放,这显然与性别更有关系,而不仅是「获得外界的认可」那么简单。

我认为,女性会一直追问婚恋的话题,恰恰说明了她们所遭受的是性别议题与阶级议题的双重压制,这两者没有孰先孰后的区别。而这一点也说明了为什么男性博主可以更「松弛」地提出一些关于女性主义的社会议题:他们真的很少为性别所困。

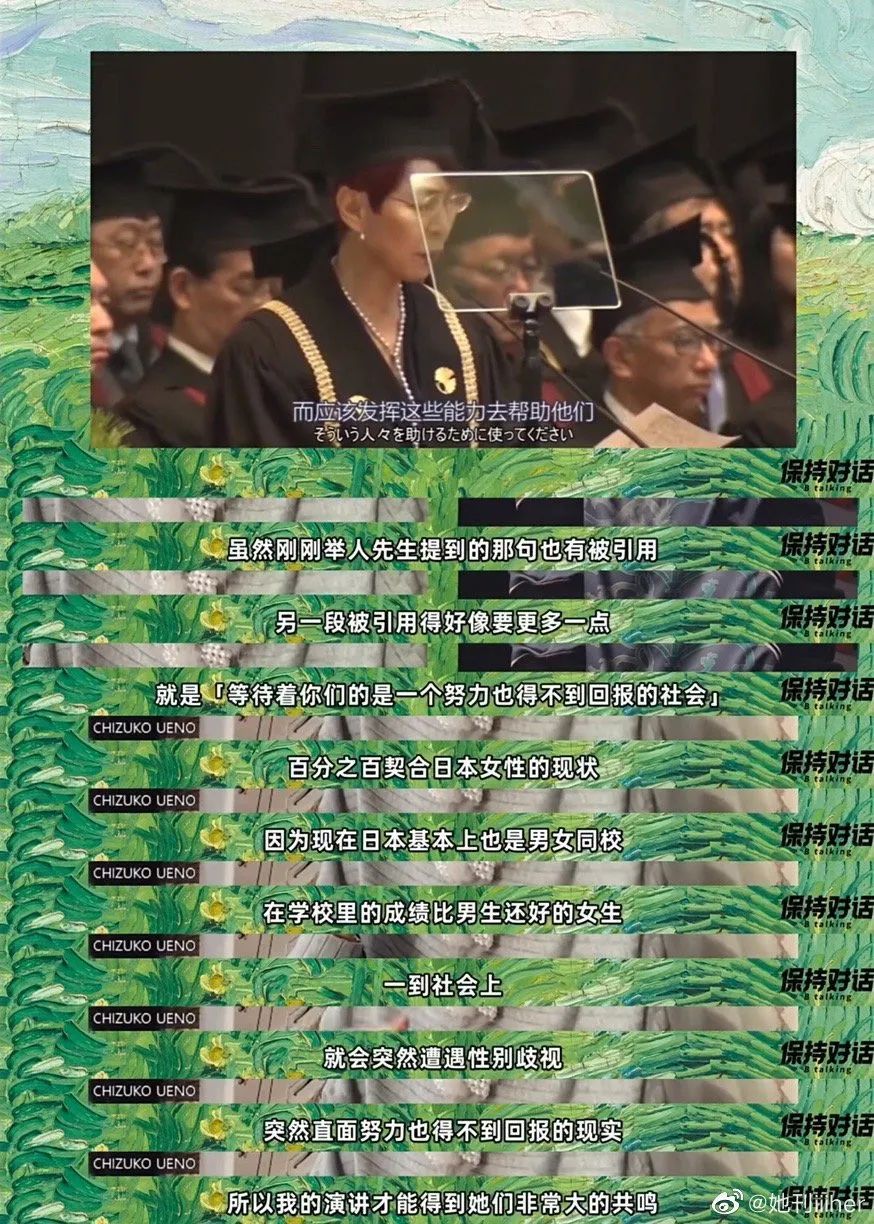

实际上,这也正是上野千鹤子在《父权制与资本主义》中所强调的:「父权制」与「资本制」分别在私人领域和公共领域对女性造成了「性别」和「阶级」的双重压迫。

马克思主义认为只要赢得了无产阶级革命,女性也将获得解放。换句话说,性别议题从属于阶级冲突。西方马克思主义女权主义者批判了这一点,她们认为女性的家务劳动得不到承认,是一种「无酬劳动(unpaid labor)」。这一个观点被上野千鹤子引用、并且介绍到了日本。

除此之外,她还提到,在父权制资本主义中,男性占有的不仅是女性的「劳动」,而应该说是对女性「性价值(value of sexuality)」的占有,因为这种家庭内部的劳动往往立足于「女性生孩子,就天然地爱孩子,也自然会为孩子多付出」的逻辑上。

换言之,这是一种借着爱和生育的名义的索取。

并且,这不仅仅是男性对妻子的掠夺,往往也是他们进行对母亲、对姐妹的掠夺时惯用的说辞。

在这种情况下,家务劳动这种被认为是「不创造价值」的劳动还会被包裹上「自由意志」的标签——「我是因为爱我的丈夫才主动选择这么做的。」这里暗含着两种逻辑:一种是资本主义式的「只有创造价值,才算是生产劳动」,另一种则父权制式的「女性应该为男性服务」。两者合力,就是对女性的双重压迫。

性别问题的存在不能因为阶级而被悬置啊,戴锦华也讲过的:「(只有)当文化的、压迫性的、歧视性的表述都被破除的时候,我们才能说我们在多大程度上被我们的生理结构所决定。」

我又想到之前狗头萝莉的事情。我上次没有说清楚的一点是,当我们说狗头萝莉不过是咎由自取的时候,我们落入的其实是一种「你不努力,就无法改变生活」的逻辑。这种逻辑自带着道德优越感,却无视了女性在父权制中的弱势地位。要知道,女性要「改变生活」,要突破的可不止有「个人努力」这一关啊。

在写这篇文章的时候,我又再一次看了上野千鹤子的著作和观点,也必须感叹,上野是一个多么「现实」的人。

她在进行关于女性主义的写作时对自己有一个要求:写一本关于学术的书,就要写一本面向公众的书,因为只有这样,才能让女性主义的思想更广阔地撒开去,成为一种众人都可以使用的语言。

这次B站对谈也是一样的,无论她面对的是什么样令她无语的问题,她都在这次发声的机会中,一丝不苟地表达着自己的观点,让这些观点尽可能地传播开去。

能看到这样的女性,真好啊。