采访余英时

做记者的都知道,最难不是写稿,不是选题,不是那些读者看得见的东西,而是读者看不见的东西,那便是采访对象,接受不接受采访,愿意不愿意说,能给你说多少,其实才是一个稿子成败的关键。

2018年8月,我给《经济观察报》书评版写的余英时专访《专访余英时:中国现代学术“典范”的建立》和端传媒写的《余英时:没有一个政权能全恃暴力而传之久远》两篇余英时的采访出来后,许多朋友、老师看到后,都夸我那两篇写的好,这其中包括不少历史学大家。但我必须承认,这两篇采访真是余先生特别优待我的结果,让我受之有愧。因为在采访余先生过程中,我犯了很多记者不应该犯的错误,甚至显得特别蠢笨,然而,余先生却给了我前所未有的帮助,远远超出一个受访者所做的。

想采访余英时先生,或是拜访他,是很多学人的愿望,作为后辈晚学,同时作为一位主攻文化方面的自由撰稿人,这个心愿几乎从我到达波士顿就有的,但是我总是在等一种机缘。

但是几年过去了,都没有机缘。

我试着想让人介绍,四处托人,但是传回的话是余先生现在隐居了,不接受采访。

《南方周末》的刘小磊先生知道我的愿望后,给了我余先生的联系方式,于是我又不停打电话、发传真、写电子邮件,并准备好了二十多个采访问题,然而始终无法联系上余先生。

于是,我决定给余先生写信,用老式的方式写一封信,写了自己采访愿望,并把二十多个问题连信寄去给余先生,希望余先生能接受我的采访,并在信里留下我的手机号码。

我把信寄走后,并不抱希望。当时觉得自己为采访做好了准备,不能轻易放弃,寄一封信也没什么最多损失一张邮票而已。但是万一余先生收到信呢?

谁知,没两三天天,我的手机突然响了。我清楚记得那是一个周六,我在波士顿的一个好朋友买了房子装修好了,在她的家开完party后,我尽兴而归,几乎把采访的事情忘了。当时,电话响起,我一看是一个新泽西的电话,犹豫再三才接。因为美国骚扰电话太多,不认识的电话号码我其实不接。但那天我也不知为什么就接了电话,结果电话那头,一个声音很洪亮地说:“我是余英时,你是罗四鸰吗?”

起码有一秒钟,我觉得世界都停止了转动。赶紧回答说:“是是,我是。”

电话那头,余先生说话很直接干脆,说:“我可以接受你的采访,你来吧。”

我算了算时间,余先生几乎是接到我的信就给我打了电话,让我过去。

采访是约在四月一个周六下午三点,而我需要从波士顿一早赶去普林斯顿。当时朋友租车带我过去,但是因为路途有些远,我们时间没有算好,迟到了整整一个小时。路上给余先生家电话,一直没法接通,如果过去一样。我忐忑不安地找到余先生家,发现余先生家门虚掩着,进门,我赶紧道歉迟到了,谁知,余先生余师母反而向道歉,说电话线给大雪压坏了,他们估计我会打电话打不通。所以他们特别没有关门,好让我们知道他们一直在等我们,迟到没关系。

进门坐下,茶几上早早按人头准备好茶和自己做的点心。

其实,我本人性格是不适合做记者的,因为我是一个非常拘谨不善言谈的人。为了采访余英时,我把大陆出版的余英时著作几乎都看了一遍,甚至还还找了几篇硕士博士论文看。当时,我和《经济观察报》书评版编辑天元有一个小小的雄心,想把像余英时、林毓生、孔飞力海外这些学术大家都争取采访到。余英时是当时我们采访计划最重要的一位,为此我很努力看余先生的书,但是,余先生的学问如羽戈所说:“如万顷之陂,澄之不清,扰之不浊。”我对自己能否和余先生对谈,是非常清楚的,我的知识水平是完全达不到的,虽然我花了几个月精心准备了一份提纲。

但见面后发现,我发现我的担心是多余的。余先生是一个颇为健谈的人,不仅表现在他的学识上,而且更是人情通透,他似乎一下能看穿我的老底,知道我大概的在什么水平。所以,在谈话的时候,余先生似乎会照顾到我的知识面,同时,他更照顾到我的记者工作,像学生回答老师问题那样耐心地回答我准备好的那些问题。

因此,采访基本上是按我事先的提纲进行的,不过我发现,余先生无论说什么,学术或是中国还是美国问题,没多久都会回到中共政权上和共产党本质上。当时,恰好余先生在写回忆录,正写到1950年自己离开中国的时候。余先生讲了他青年时期对中共的看法。几个月后,他的回忆录出版,不少事情正是回忆录所记录的。

本来约定一个小时的时间,但余先生差不多说了两个多小时。采访回来后,我根据录音,整理文字,约有三万字,分为两篇,因为就在我去采访前夕,当时端传媒主编张洁平得知我要去采访余英时先生,想和我一同去,但是临时突然有事没来,于是她委托我再给端传媒写一篇。于是我把采访写成两篇有关学术部分的写了一篇,有关时政部分写了一篇,然后寄去给余先生。

谁知寄去一个月后余先生都没有回复,我有些担心是不是寄丢了,正想再打印一份寄过去,突然又接到余先生电话,余先生在电话里大声说:我把稿子寄回去了,你注意收。

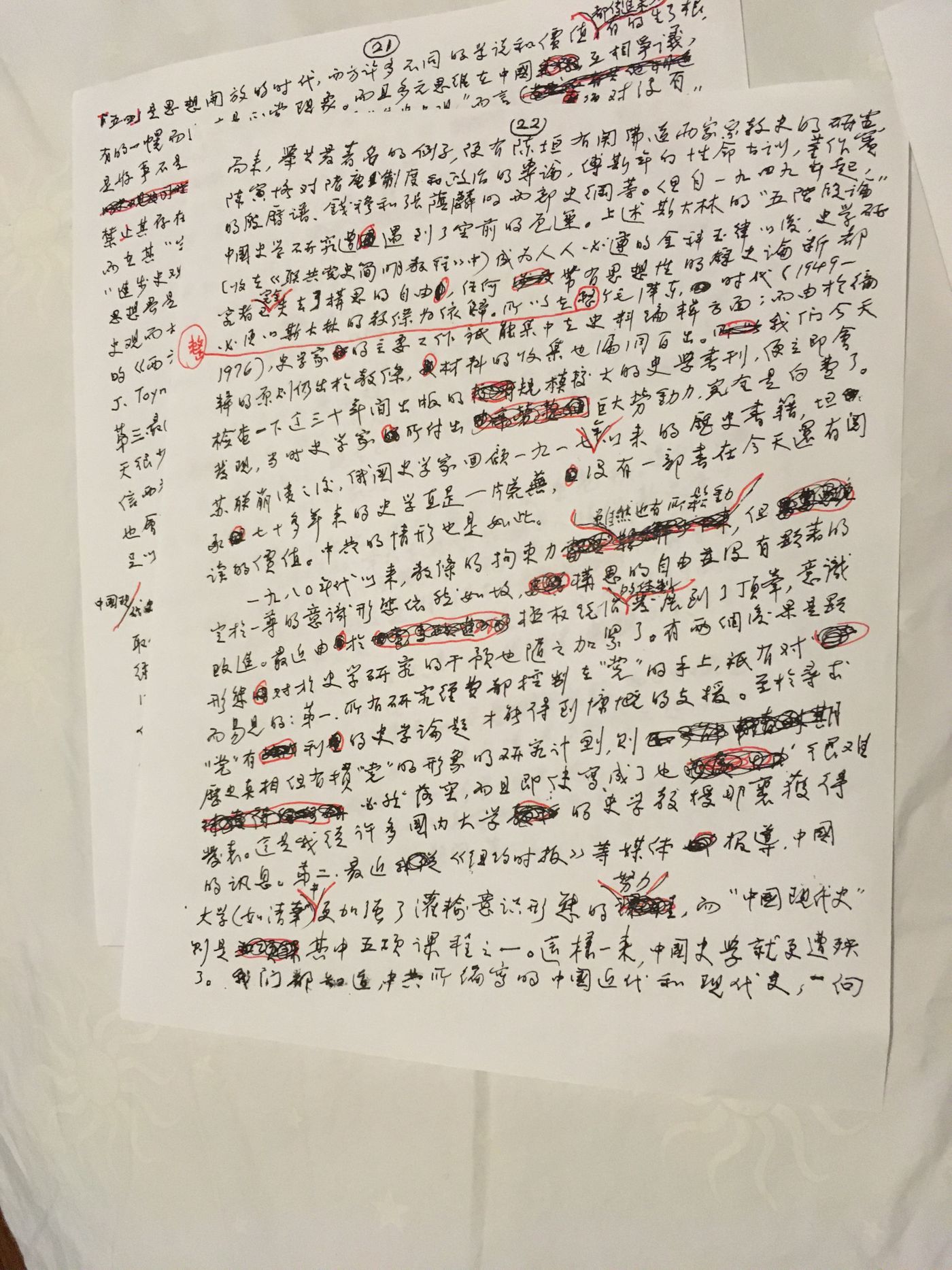

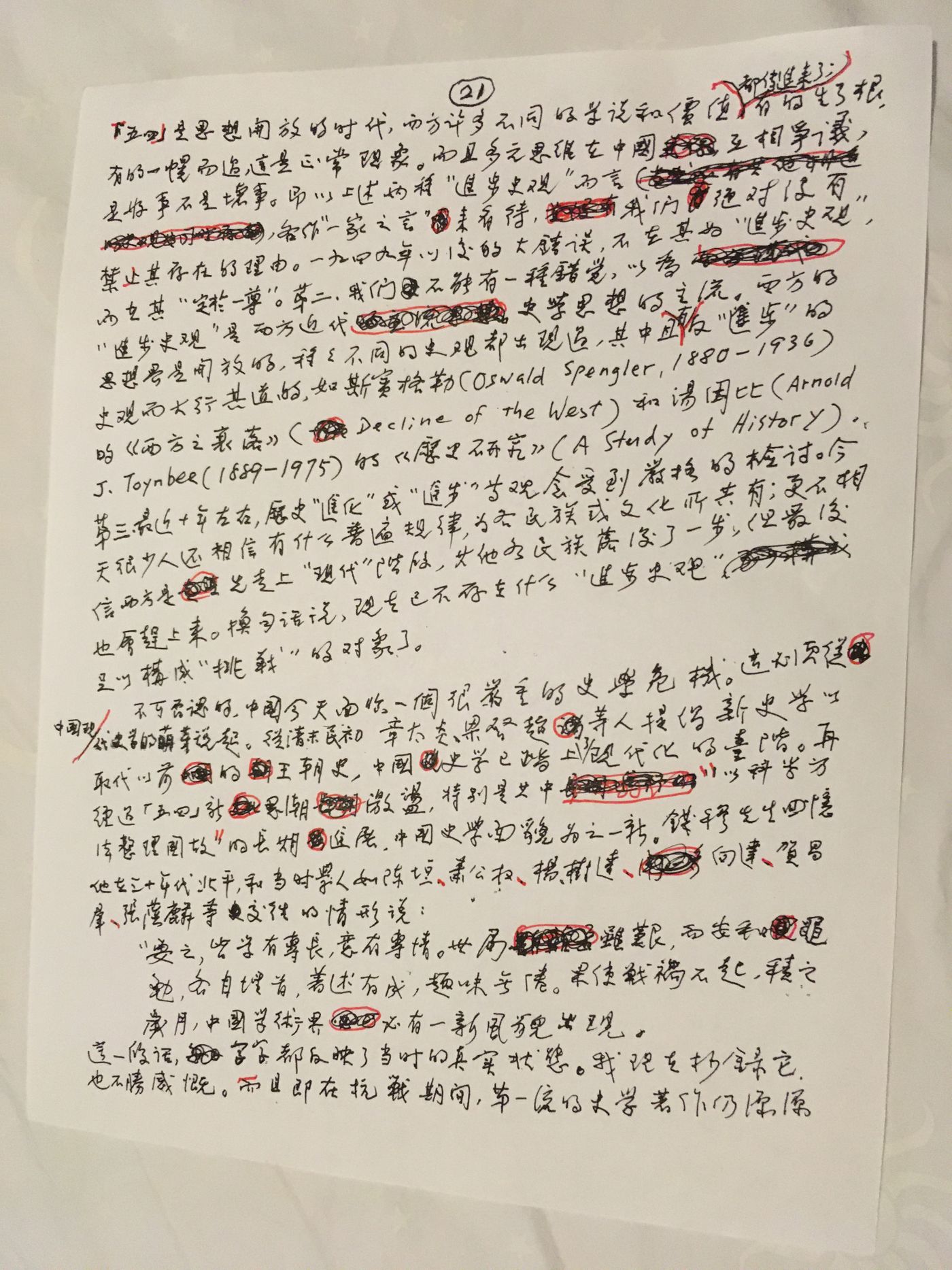

回家果然看到快递,打开一看,我震惊了,原来,除开保留了我开始一段介绍之外,余先生把稿子重写了,而且是手写,A4纸,一篇23页,一篇21页,手写了44页稿。手写完之后,还用红笔修改了一遍。等我录入之后,发现竟然有近五万字。他在电话里头告诉我,我按你的问题回答了一遍。那种语气仿若是一位学生完成老师布置的作业,非常认真地。

我把稿子全部录入之后,再次寄去给余先生,其中有一篇稿子的开头编辑还加以润色。余先生再次检查,并挑出两个错别字,并表扬编辑润色的很好。

几次来回,这样稿子终于定稿了,来回差不多三个月。

8月,这两篇采访分别发在经济观察报和端传媒。国内《经济观察报》那篇影响很大,因为这是余英时先生2014年被封之后,首次出现在媒体上,而且还是一万多字的大采访,整整一个大版面。

编辑天元特别为我寄来两份报纸,而我也挺希望余英时先生可以看到这份报纸,不仅仅是因为采访,而是我觉得余先生能重新在国内发出声音,不仅仅是学术上意义。

于是我给余先生写信说,想给他送去报纸,而澳门大学历史学教授杨斌刚好到纽约开会,于是便有了第二次去拜访余英时的机会。我和余先生说,我带几位朋友过去拜访,余先生竟然一口答应了。于是,我和杨斌教授、程益中先生和陈君英女士以及我的师兄林伟还有一个好朋友张海,第二次去余先生家。余先生余师母依然细心按人数准备好了茶点,还提前记住了来者的姓名,然后一个个问。

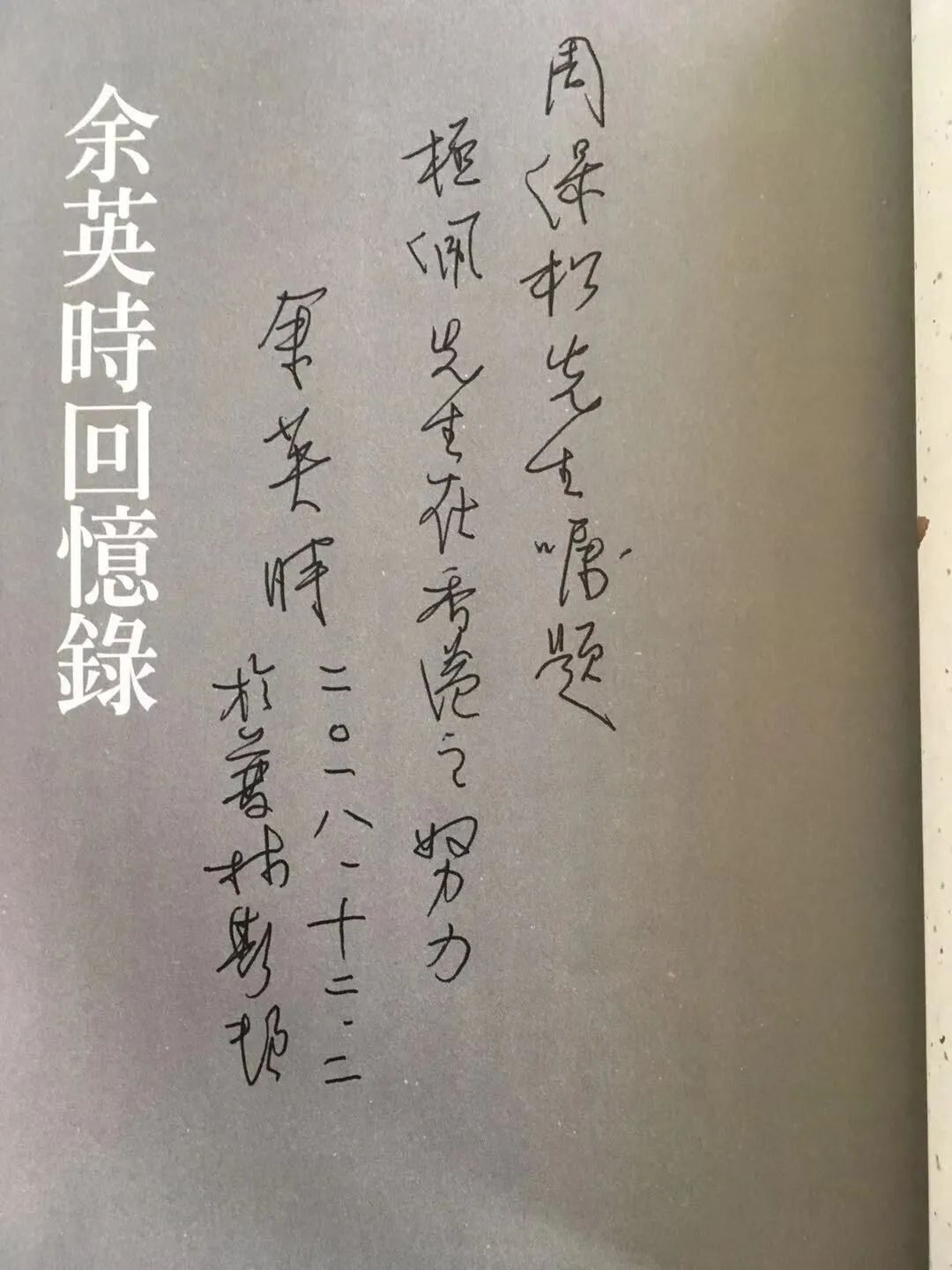

当时恰好余英时回忆录在台湾出版,还只有台湾香港可以买到,杨斌先生特别从香港给大家买了二十几本余英时回忆录,背到纽约,然后带到普林斯顿,请签名。

因为在两次访谈中,余先生曾多次谈到香港,很为香港担忧。第一次采访时,曾带去周保松先生的问候,并代周保松先生问过余先生:是否愿意再回香港回新亚书院看看?余先生表示不回,决绝之情犹如1989年六四屠杀之后表示再也不回大陆一般。然而,余先生却非常钦佩香港人的勇气,并称赞周保松先生。

第二次见面的时候,我请余先生给周保松先生代签一本书,在写其他人的书的时候,余先生只是签名,但是我说这本想送给周保松先生时,余先生顿了一下,说那我要多写一点,于是在给周保松先生的书上写:极佩先生在香港之努力。

此后,余先生不知从何处听说我病了,和师母极为关心问过一次。我却极为羞愧,不愿过多叨扰他们的生活,因为余先生说是隐居了,其实很多人找余先生。而余先生温柔敦厚,似乎也不知道拒绝。

此后,我一直想着要给余先生寄去一封感谢卡,圣诞的时候也想过要寄去圣诞卡以表示感谢,但是一直懒。

不久,朋友东方路过波士顿,告诉我他已经和余先生约好去拜访他,我赶紧把自己的一本小书《我的自由源泉》托他带去给余先生,以表示感谢。其实我一直想等我的访谈录出版后,把访谈录寄去给余先生的,因为他手写的访谈,是这本访谈录最大的分量所在,credit一大半要归于他。谁知,竟成为不可能了。

8月5日早起,听到余先生去世的消息,关于余先生的学识、人品,我想他的朋友亲近的人可能知道的更多。我想说的是,余先生是我遇到的最好的受访者,那种温润,似乎可以浸透整个人生。