简论中国古代花鸟画和自然史绘画发展线索;诗歌选译:李立扬、桀骜佛雷的策兰的旋律、狄金森

一个人的生命如果只属于相对有限的人生和有限的个人,可以说是种幸运。但是有极少数的人,他们太强烈太真挚,只能属于超越历史的人的共同体。想想屈原、荷尔德林、策兰、狄金森,怎能背对他们而回避?若与他们直面,对人世有更恒定的信心,有更入情的理性,我们也幸运。【2013年4月20日】

写作开始是凝视的对象,然后是创造性活动,最后是谋杀,这之后的变形,是缺失。(周琰假装罗兰∙巴特)【2013年4月19日】

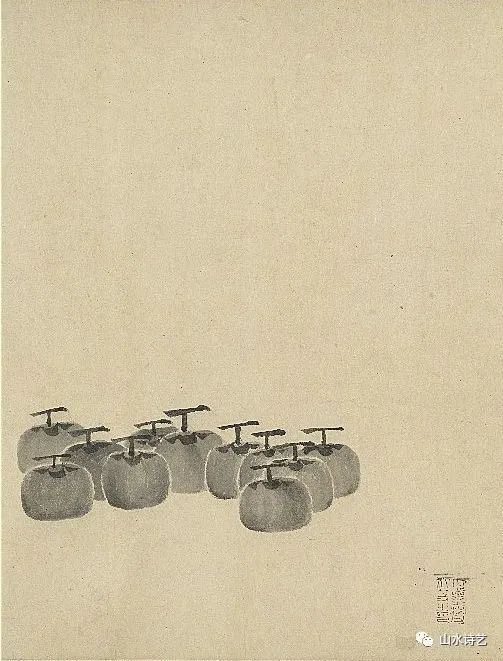

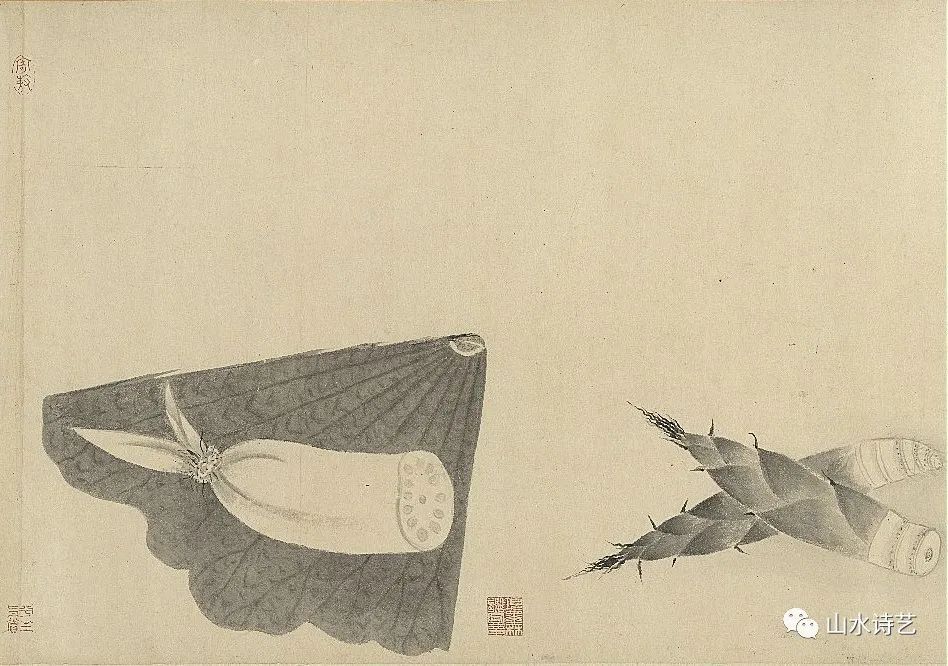

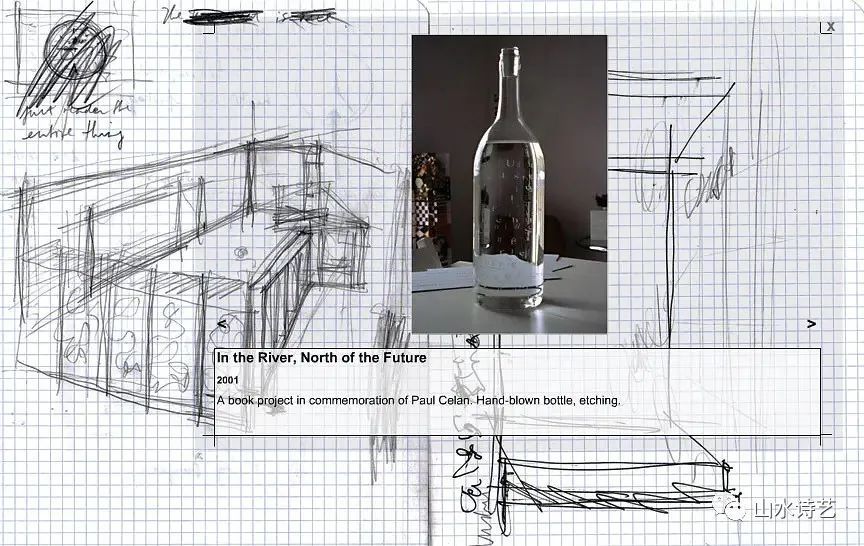

今天的插图中用宋法常(牧谿)寫生图卷。这两年写植物猎人中,逐渐理清了中国古代花鸟画和自然史绘画发展的线索。中唐以前,花鸟鱼虫描绘大多是作为壁画、装饰画(雕塑)的组成部分。安史之乱唐宫廷避难四川,实际上将以长安为中心积累的北方文化带到了蜀地,与本地生活、自然环境相激发,产生了新的绘画和诗歌(以杜甫为例,川居其间的诗歌有大量描写本地自然、生活风俗和动植物的诗歌)。花鸟画就是在中晚唐从四川蔚然成观,经五代十国特别是南唐而入宋,在画院体制下成为一种风格画。事实上,从宋代开始,描绘花鸟鱼虫自然的绘画,就有三个分支,一个是院体花鸟鱼虫画,注重描绘事物形态与情态的同时,整体倾向绘画性装饰性;一个是具有草稿性质、以观察记录自然为主的自然写生绘画,相当于自然写生写意素描;再一个就是自然、山水或者生活情志绘画的组成部分。这三种表现花鸟鱼虫的绘画,从北宋到清代中期不断有变化,但是没有实质性的改变。中国古代自然史绘画与西方、印度和阿拉伯自然史绘画的最大和根本区别,是无主客体之分,自然之物不是一个客观表现的对象,而是本身为生命、存在的自在之物;所以所描绘的自然始终在其自生的生死中,与画家的情志相映。西方的自然在画中是对象、是死物、是理念,而不是自然生命本身。一成风格或种类,艺术即死,所以画家都始终在向死而生的挑战中赋予绘画新的形式和生命。在自然史绘画中,朱耷的写生超越所有其他人,物我的情态个性和画面的不拘一格,古今中外未有出其右者。中国古代自然史绘画的真正转变(或者说没落)发生在乾隆时期,随着宫廷耶稣会画家引入西方绘画、宫廷耶稣会传教士引入外来观赏和食用植物、贸易交流中的植物传播、外销画的需求共同发酵作用,宫廷画家和外销画家开始大批绘制自然史图册,内容、绘画形式、观众和审美都逐渐发生了变化。

这时辰与那死去的

李立扬

今夜我的兄长,穿着沉重的靴子,在走过

我头顶上的一间间空屋,

打开并关闭一道道门。

他在一间空房子寻找什么?

他在天堂那儿会需要什么?

他记得他的大地吗,他被火炬燃烧的出生地?

他对我的爱感觉像泼洒的水

流回它的容器。

在这个时辰,死去的不得安宁

而活着的在灼烧。

有人告诉他他现在该睡了。

我的父亲让一盏灯一直在我们床边亮着

并为我们的旅程做好准备。

他在膝盖上缝着

五条男孩的裤子的十个洞。

他对我的爱像他的缝纫:

各种颜色以及太多的线,

针脚不匀。可是针随他的手

每一个动作清楚穿过。

在这个时辰,死去的怀着忧心

而活着的在逃避。

有人告诉他他现在该睡了。

上帝,那古老的火炉,不停

用他牙齿的嘴说,

欢宴上染污的胡子,还有他煤油味的

呼吸,飞机,人的灰烬。

他对我的爱感觉像火,

感觉像鸽群,感觉像河之水。

在这个时刻,死去的孤零无助,善良

而无助。而主活着。

有人告诉主让我自个儿呆着。

我受够了他的爱

它感觉像灼烧、飞翔和逃走。

荒野中的一张桌子

李立扬

我画了一扇窗

和一个坐在窗内的男人。

我画了一只鸟飞过窗楣。

那是我的画思考。

如果我在那儿画一个女人

而不是男人,那是一幅言说的画。

如果我画了第二只鸟

在女人的膝上,那是守护

第三只飞在她的脚下

现在是歌唱。

或者抹去鸟儿

让常春藤枝蔓

环绕女人的脚踝,爬上

她的膝头,它成了记忆。

你需得找到你自己的

图画,不管你是谁,

需要什么。

对于我,瀑布

流溅的许多小手

意味着寂静

护育着我。

时间像果实悬挂在夜的树上

意味着当我合上眼睛

看进我自己,

一千只睁开的眼

测看过我醒着的时刻。

同时,时钟

一滴加上一滴

并没有变多,

一天中减去一天

从不拥有更少,意味着蜜

在蜂巢内

整夜醒着

猜想谁是它的父母。

即使我的死也不是我的亡去

除非它是一张无名的脸上

不可捉摸的表情。

即使我的名字也不是我的名

除非蜜蜂聚成

一张桌子,给一个陌生人

光和时刻,在荒野

给谁?在哪里?

一个无趣丈夫的美德

李立扬

每当我说话的时候,我妻子就会睡着。

所以,现在,当她睡不着,我就说话。

这就像是魔法。

比方说她一周都没睡过一个好觉

感觉精疲力尽,傍晚

早早就躺到床上,

却开始翻来转去。

我便躺到她身旁,

一只手支起头说,

“你知道,我一直在想。”

马上她就平静下来,

找了一个胎儿般的姿势,

并把头塞进我胳膊下面。

我知道她身体躺着,由着没章法的爱抚

作主,也需要睡觉,心却神游四方。

“你会呆着吗?”她问。

“我就在这儿,”我回答。

“嗯,你刚在说什么?”她想知道,

于是我就说。

“并不是爱人们总在花园相遇,”

她的眼睛

已经显得迷蒙,像是不能集中注意力。

“去吧,”我对她说,“闭上你的眼睛。”

“好吧,”她说,“可接着说。”于是我接着说。

“并不是爱人们总在

海边的一个房子,或一个枝叶的影

婆娑在墙壁、天花板的屋子里

一起说话。

而是这些空间

由他们相对言谈所赋生

自倾听中显现。

我是说,或许……”

而她叹息。她的呼吸弛缓下来。

而我记起在哪儿听到过的:

众生里人人呼吸,一个叹息。

众生里人人叹息,沉睡。

或者那是:众生里人人叹息,死亡?

我继续说,这会儿抚摸着她的头,

把额前的头发捋到后面,

露出她生动的眉毛,

并等着听她下一声叹息。

也许真正的爱人直面相照所示

表明了一种宇宙天地

先前的契合,或者说肉体与灵魂,

对等的相对体在永恒的转化中

交换结合各自的属性:

岸和非岸,大海和天空,

房间和一个世界,凝视者和被凝视的。”

一阵微微的颤动流过她的身体,

从胳膊,到腿,然后是双脚,仿佛

紧张从她体内被射出。

她喃喃说着一个词的开头。

我继续说。

“也许爱人的结合

是最初契合的一瞬,超越时间,

从中出现各种时间和过程:

到达,离开,等待,重归,

喷泉,露台,小径,和屋檐。

或许任何一个世界

都是上帝与心灵

联系的产物,

心灵与心灵的源泉。”

我数着她的第二次叹息,愈低沉,愈悠长。

“或许上帝说我爱你!而整个

宇宙,包括意识,是那宣称的

一个赋形。

或许这其中没有你,

只有我爱!鸣响着,

生成空间里的一切,每一个象限

都是上帝第一本性的表达:我爱!

或许一个你

从这回声中升起,

对这主宰的我爱的回振!

而我们是你,相对于那源泉的我,

第二个人,相对于上帝的第一人。

因此,全面放下一个我

才能真正感受自我。一个你

在上帝面前,被看见。

被看见:神圣无比的体验

一个你的神秘。

或许,常常是,我们

反客为主,

混淆了那我和那你。可仍然,也许

从那混淆中更多时间出现。”

到这时,她差不多不在听了。

噢放低声音继续絮语,

如果我停下太早她会醒来。

“或许对上帝来说

爱相当于被爱的人给爱的人

回馈凝视。

从那看与回看中,

我们关于空间,家园,距离

开始,结束,反复,

死亡,亏欠,成果,数字,重量的

所有意念

涌现;一切都是

那爱人与爱人

相会的结果,我们的灵魂

与它的所爱心领神会。

这会儿她已经松弛,她的手指

从原先紧抓床单边的地方松开,

而我几乎在耳语。

“或许智者所说是真的,

我不知道我是不是记得准。

关于爱的升华。

或许我们学习

去爱一个人,这样说吧,开始是作为一个对象,

然后是一个存在,之后是不可或缺,

最后是作为神圣的显现,

或许所有这一切同时存在,

也或许是逐渐发现

每一个更深入的层面都真实无疑。

或许我们在对方中看见它

证实了我们自身里的那张脸。

噢,我不知道。现在你睡了。”

于是我停下说话,亲吻她的额头,

等了一刻

离开了床

关上我身后的门。

桀骜佛雷(Geoffrey Hill):献给策兰的两首歌

两首合唱序曲:策兰的旋律

1

圣母经

这是一块绝望的土地

有一块土地叫做失去

在我们的头颅里宁静。

月亮,在寒霜上圆满,

让这些石头头颅栩栩如生。

“盯着”这动词的情绪,

裂开个性,从空中

共轭冰的截面,

光釉亮着光。

看着我们,圣母。

我们的孤独飘荡过

你的孤独,七颗

死星在你的天空。

2

晚祷结束颂歌

我们这就回家,去纺线……

矢车菊和你坚定的绽放

你那里赤杨山毛榉你羊齿蕨,

盛夏的切近我遥远的家,

失去的起源的新鲜痕迹。

黑莓悬挂银霜一般,

李树从每个裂缝中渗走

马蝇吸取绿色的粪便,

紧贴于它们的移植物的甜蜜:

不朽的短暂,一种

‘他性的慈善’,自我理解,

为人忠实长在心灵上

像青苔微明于树木。

狄金森: 心要欢愉 — 首先 —

心要欢愉 — 首先 —

然后 — 求免于痛苦 —

然后 — 那些小小的无痛片

那迟钝的苦痛 —

然后 — 去睡觉 —

然后 — 如果该是

它的审批者的意愿

去死的特权

文德勒用这首诗来分析狄金森色差音阶般的写作特点,以及名词与动词使用的特点。她还谈到了芝诺的时间观——时间可无限分割,狄金森虽然步步延展推进心理的进程,但是这种命运时间的无限性仍然隐藏在她渐第退缩交付于命运的整体过程中。

狄金森:他轻触我,于是我活着终于明白了

他轻触我,于是我活着终于明白了

这样的一天,就这样被允许,

我在他的胸膛上摸索

对我那是无边无际

并且静悄悄,像汹涌的大海

让条条小溪安歇。

而现在,我和以往判若两人,

好像我呼吸了至极的空气—

或刷扫了一件皇家礼服—

我的双脚也一样,它们曾四处游荡—

我吉普赛的脸—现已易容—

成了更温柔的名声—

进入这港口,如果我能,

瑞贝卡,来到耶路撒冷,

将不会这般喜极而转身—

也不会在波斯,她的神龛前苦思不解

为她帝王般的太阳

举起这样一个受难的标志。