25岁之前走过大半个地球的女孩,在抖音短暂地红了一下|野聲电台

18岁那年,广州女孩靓云独自开始了国际志愿者的旅程,先后走过非洲的坦桑尼亚,南美的秘鲁和亚洲的斯里兰卡、尼泊尔等地,随后赴意大利米兰留学,期间通过“伊拉斯谟计划“到比利时做了半年交换生,在丰富多彩的旅程中感受着世界与自我的碰撞。在本期电台中,我们请靓云讲述了她的海外生活经历,并分享Green Day的歌曲Wake Me Up When September Ends,以及美国作家西尔维娅·普拉斯的自传体小说《钟形罩》。

冒险,从非洲开始

秋凉:俗话说“读万卷书,行万里路”,这些年出国的年轻人越来越多,无论是留学还是工作,都会面临形形色色的文化冲击,塑造和刷新着他们对世界的理解。像我的同学靓云今年还不到二十五岁,但她已经走遍了非洲、南美、亚洲和欧洲,身体力行地实践“读万卷书、行万里路”,可以说是一个非常有能量的女生,今天我们请她一起来聊聊。

靓云:「野聲」电台的听众朋友你们好,我是靓云,目前刚从米兰大学国际语言文化交流与合作专业毕业,结束了我研究生阶段的学习,现在是一名新华社伦敦分社的实习记者。

秋凉:欢迎靓云做客「野聲」电台!我是快三十岁的时候出国的,所以班上的同学有的会比我小很多,像靓云就要比我小八岁,但她的经历经常让我感叹“后生可畏”,比如她18岁第一次出国,就是一个人跑到遥远的非洲,做了两个月的国际志愿者,你是怎么获得这个机会的呢?

靓云:其实是自己找的,大一那年一直想去申请一个公费交换生,但是在学了一整年语言准备了很久之后,因为一个小意外失去了机会,心里极度不平衡,所以就一直想找个同样有意义的事情,上网找到一个国际志愿者组织,通过面试后他们会给你发个邀请函,拿这个邀请函去领馆办签证出去,基本上都是利用暑期。

秋凉:一般人对非洲的印象就是风景好,同时也很贫穷,医疗资源短缺,我家里也有亲戚去非洲肯尼亚打过工,据说条件还是很艰苦的。Adon,你对非洲是什么印象呢?

Adon:老实说我对非洲的印象还蛮贫乏的,顶多就是探索频道,或者摄影师拍的照片。九十年代末,我爸爸曾经和一个香港人和一个日本人去南非出差,那里贫富差距很大,种族歧视很严重,黑人、白人的区域壁垒分明,我爸爸开完会后去逛市中心,那里可能不是很安全的区域,他们在大庭广众下被几个黑人拿刀抵住,香港人一看(情况不对)就跑了,只剩下我爸爸和那个日本人被人围住搜身,旁边人都在围观没有一个人上来(出头)或者去报警,我爸爸一直很得意自己把重要的财物都放在内袋里没有被找到,被抢了点皮毛,那个日本人就很惨,身上的相机、钱等等都被搜刮一空了。

秋凉:对于我们从来没有去过非洲的人来说,非洲是一个非常神奇又有些危险的地方,但小云18岁就选择了这里作为出国的第一站,而且她申请的时候正赶上埃博拉疫情爆发,即使在这种情况下你还是义无反顾地去了,你的家人朋友有没有阻止过你呢?

靓云:其实很有趣啊,2014年我那时候有个很强的意识,“跳出舒适圈”,我觉得要彻底跳出,就没有联系同语言的人,去的第一天还没有到我所在的城市,在坦桑尼亚首都转机的时候,我的行李落在了上一班飞机上,没有办法去到我要去的城市,因为我的行李还在另一个国家。当时我身上还有100多美元,年纪很小才18岁,就很紧张不知道怎么办,结果遇到一个中国大叔,当时我跟路上认识的另一个女孩一起,他就把我们俩带到酒店去,另外给我们俩开了个房,就平安度过一夜,那是我第一次出国的第一个晚上。

我家里人就很可怕(笑),当时我可以选尼泊尔和非洲,两个项目都给我发了邀请函,我爸说去非洲,那里听起来比较厉害,说你年轻的时候不去,之后的体验就完全不一样了。包括在中途埃博拉爆发了,但我刚好有机会去到埃博拉的源头,就在乌干达金甲尼罗河的位置,想要不要去呢,好像很危险,当时我们几个小伙伴就看了一整部关于埃博拉的电影,看完大家觉得好恐怖啊,然后:“走,去吧!”(笑)

秋凉:那我只能说“初生牛犊不怕虎”,你们去非洲有接种疫苗吧?

靓云:有,你去之前要接种挺多种疫苗才可以成功地去,它要和签证一起展示给海关,不然你没有办法入境。

秋凉:那你们到了非洲具体做什么工作呢?

靓云:我们当时所有的志愿者来自世界各地,住在一个叫internhouse的地方,就像一个院落,有个当地的阿姨负责照顾我们,每天给我们做早餐。它分三个不同的项目,有教育类、全球化和文化交流类、金融类项目。我一开始申报的是教育类项目,但因为我出了个小事故,晚到了两三天,人已经满员了,我就主动申请去了全球化交流的那个项目。我们会有很多workshop,去周边村落考察,收集很多信息,和当地政府还有商会做对接和汇报,提出一些策略性的东西。

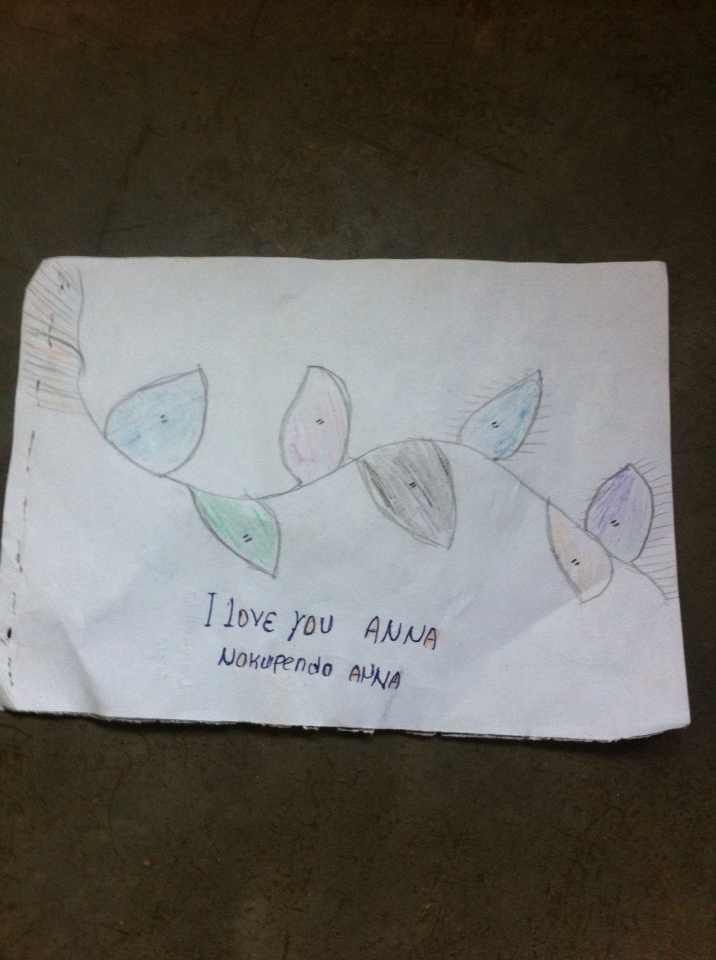

我们的workshop其实就是完全生活在他们当中,每个workshop持续一两天,而且之前我有参加几天教育类项目,所以跟学生建立了一些关系,我有空就跑去学校教他们唱歌跳舞什么的。我去的时候每一天都有非常强烈的被爱着的感觉,非常非常难忘。你只要站在门口,就有很多不长头发的小脑袋朝你涌过来,抱着你摸摸你的手和头发,看看你的手心说“white”,看看自己的手心说“black“,就很可爱很可爱,看着你的头发问“你怎么长头发,我怎么不长头发呢”,一直跑过来问我记不记得他们的名字,大家都围着你抱着你,老师要凶他们很久,要说很多,他们才肯放开你,回到学校去。那个经历说是志愿者,但我觉得他们带给我的东西是远远超过我能够给他们的。

秋凉:“每天都有非常强烈的被爱着的感觉”,这种感觉可能只有非洲大地上才能呈现。那你有去当地人家做过客吗?

靓云:脸皮够厚就可以了(笑),小孩如果比较小的话英语能力有限,我笑着问去家访可以吗,他永远只会说YES,我就跑去跟教导主任说“他答应我去他们家家访了”,下课之后教导主任就把我带去他们家。第一个小孩的家庭是比较富有的,号称当地的首富,我当时在的城市是坦桑尼亚是第二大经济城市,但所谓的首富家也就是国内四五线城镇的有自己小院落的家庭,还是比较破旧的。另一个小孩年纪大一些,他们家里就相对贫穷一些,我印象很深的是他妈妈拿了一个盘子,拿那种沾了糖的饼干摆了四五块,这就是他们家最好的东西,端出来招待我,我吃完第一块就不敢吃了,它味道就是国内的义乌小饼干,而他妈妈吃半块饼干吃了大概40分钟,一小口一小口,就舍不得吃,我跟他们聊完要走的时候,她把剩下的半块饼干又放回去了。

我去的那个地方是城市,所以能感觉小孩子是人,workshop的时候会去到一些村落,那里的小孩像牲口一样被对待,他们没有避孕措施,就导致小孩生下来对他们来说是累赘,只有长大成人才能得到人的对待。我去当地开斋节的时候看到老年人吃得很丰盛,年轻人有米饭和酱汁,对小孩子他们会用铲子铲那锅饭,把饭直接扔在地上,然后十几个小孩像小狗一样围过去用手抓饭吃,那一刻是很惊心动魄的,能感觉到他们真的很难活下去,很难长大。

秋凉:那你们在非洲的生活条件怎么样,艰苦吗?

靓云:之前我有点洁癖,去了之后完全就不可能有了。我去的第一天把牙刷杯子晾在那里,第二天起来看到一群蚂蚁,刚好就从牙刷上面走出一个十字,去水管的时候看到上面有只黑乎乎的东西,然后发现是只巨大的死掉的蟑螂。还有我是带了蚊帐过去的,但是我的床被吸血虫攻占了,之前是一只吸血虫飞进了我的蚊帐,我把它拍死了,它顺带在我的蚊帐上产了卵,(导致)有很多很多吸血虫,我的一只手臂上就被咬了三四十个包,看密集程度就觉得很恶心。洗澡的时候有大只大只的蜘蛛从身边爬过,你抬头一看发现家里有壁虎,有刺猬,外面有鸡鸭猴子什么的,从那之后回到国内我觉得一切生活真是太棒了。

秋凉:你回到国内后会回想起非洲这段经历吗?其他朋友会好奇吗?

靓云:会,一开始会。刚刚回国的前三个月我是很抗拒消费这段经历,因为我没有办法适应我回国了,当时印象很深的是我从非洲飞回北京,在路上碰到一个黑人,和他眼神对上,我就举起手下意识地就想打招呼,那人看了我一眼又低头看手机走了,(我)很难适应,你没有办法接受这么有感情关联的一些人跟事,你不知道什么时候再见到他们,所以朋友问我的话我就简单地说一说。

秋凉:非洲之后你又去了其他地方做志愿者,你觉得这些国家之间有什么不同吗?

靓云:斯里兰卡和尼泊尔差不多都是半个月,秘鲁差不多是两个月。我个人和其他志愿者不太一样的是,我特别在乎自己的感受,会对自己的每段行程有个定义,不一定取决于这个国家的名胜和风俗,更多取决于我和当地人的互动,我很喜欢这种无法预料的互动。我自己给定义的话,会觉得斯里兰卡打开了我对人信任的一个窗口,我开始相信善意跟温暖的东西是人跟人之间可以流动的,可以传递的,你向外输出一些善意的东西,它就会回馈给你,而且这个世界上是真的有人没有原因地,不要求回报地,就是想对你好,这让我对人开始抱有一个非常积极的观点。还有我在斯里兰卡做过一些冒险的事情,分享的时候会觉得后怕的事情,但一是真的没有遇到任何危险,其次它让我意识到,有时候突破自己可以带来很多有趣的体验,所以我觉得要趁着自己还年轻,多去做些自己只敢想的事情,只要去做大概率能成。

秋凉:可以举个例子吗?

靓云:(斯里兰卡)有个国家博物馆在山坡上,我去的那天刚刚好五分钟前博物馆闭馆了,我就想不行啊,这辈子我可能不一定会再来,于是软磨硬泡半小时,真的为我重开了。你就觉得人很可爱,我不单单是为了达成目的,也是很享受讨价还价的交流过程,就觉得很开心。

秋凉:之前我和你几次逛街,也发现你非常会杀价,很有耐心。

靓云:这个讲价是在非洲练成的,我曾经花三个小时讲价六块人民币,在二手市场买热水壶,换算成当地货币好像很多,但后来算了一下觉得很不划算(笑)。当时真的穷啊,18岁小孩用着家里的钱,很少有自己支配的大额开销,那时候也高中毕业不久,就(觉得)尽量不要乱花钱。那个时候不像现在,你现在知道钱花完了可以继续赚,那时候你不知道自己未来什么时候会开始赚钱,也不知道自己在社会的价值体系里排在什么位置,尤其是中国家庭出来的,都是父母给钱花,你会害怕,那种有点焦灼感会其实带给我很多乐趣,因为体验感会更高,觉得之前花了一定要很尽兴地体验它,但现在你让我再去的话,可能很多东西很容易麻木。

秋凉:像我还是蛮感慨小云18岁到现在经历的种种,特别是她在非洲和亚洲做国际志愿者的经历。我在韩国做交换生的时候,也有体验过比较艰苦的条件。有一次七月的时候我们到济州岛HIKING,全程骑山地车环岛,有几天还要露营,就是在野地里扎帐篷,因为七月份有台风天下暴雨,大家扎好的帐篷半夜全被暴雨冲垮,老师又临时把我们转移到附近的民宿里,然后大家都七仰八叉地躺在地上睡觉。而且我发现韩国学生、日本学生和中国学生很不一样,我们露营的时候在公共澡堂冲澡,水龙头没有热水,只有冷水,我就特别受不了,虽然七月是夏天,但因为在海岛上又有海风吹,还是非常冷,就不能接受,但发现我的日韩同学就很坦然地开始清洗自己,那一瞬间会觉得“我是不是太娇气了”。现在回头看,觉得十七八岁的时候确实是有很大的弹性去承受挑战,也正是因为这些经历的刺激就像抗体一样,让自己在今后碰到挑战的时候有更强大的心脏。

Adon:小云这样的经历真的蛮不容易的,我十七八岁的时候出国主要是旅游的经历,完全没想到志愿者之类的话题,只是想些交女朋友、玩乐团这些比较普通的事情。我高中的时候读新竹高中,主动申请住宿,开始变得更加独立,如果你经历过比较困难的环境,对你之后的经历还有忍受的程度都会有帮助。就像我高中时候的男厕所是我见过的最恶心、最肮脏的,我们还会被分配去打扫厕所,我们说唯一能打扫干净的方法就是把它炸掉。我周末回家的时候和我爸说,“我已经一周没上厕所了,因为厕所太恶心”,我爸不相信,后来有次他来我学校看我,去上了个厕所,回来说没想到“竟然有这么恶心”,真的不是普通的恶心。我后来去新兵训练的时候,那个环境也很艰苦,但我对那里的厕所相当满意,没想到还蛮干净的。竹中宿舍没有热水是司空见惯的,在此之前都不知道洗澡还可以没有热水,不只在夏天,还有在超级冷的冬天,风又很大,时常没有热水,而且那个水是从管子里面直接喷出来的,不能控制(水流)大小,有几天特别糟糕的是从水管里喷出大量的冷水,那个体验也是很独特。

秋凉:这就像孟子说的“天将降大任于斯人也”,一定要经历各种考验。很快要进入九月份了,意大利很多大学也准备复课,可以说上半年以来我们也经受了疫情带来的很大考验,很多留学生也是饱受折腾,之前是从意大利回到国内,现在又从国内辗转回到意大利。那说到九月份呢,有首让人心情还蛮愉快的歌,请Adon来介绍一下。

Adon:这首歌是Green Day的抒情歌曲,一般被认为有反战的隐喻,就是美国针对伊拉克的侵略战争,也可以有很多不同的解读。我自己很喜欢这首歌的编曲,因为Green day是九零年代之后才有的曲风叫“流行庞克”,造型和编制对七十年末的庞克乐团有所致敬,但编曲更接近当代的流行音乐,我每次唱的感觉就像一个人从少年慢慢变成青年的蜕变过程,在回看自己过去的时候有点像在照镜子一样,一层又一层慢慢地改变。因为这个话题,还有意大利进入九月变得凉爽的气候,让我想到这首歌。

秋凉:让我们一起欣赏Adon带来的Wake Me Up When September Ends。

在欧洲,被当成“一半意大利人”

秋凉:我记得三年前认识靓云的时候也是在九月快结束的时候,为什么你会想来意大利留学呢?

靓云:还是因为大一的时候申请公费交换的项目,我申请的是意大利,当时一共有15个名额,最后一次考试我出了点意外没选上,就一直无意识地会想到(意大利)。当时留学考虑的是德国、意大利和法国,德国的话我理想大学的专业匹配度不够,意大利的话因为正好“一带一路”,好像吃的也好,玩的也好,也挺漂亮的,就来吧。大三下学期开始学A1,我们每个等级会有不同的(意大利)老师,我是那种人来疯的个性,有说话的机会就会blabla一直说,我很喜欢交流,和老师就说得比较多。我很喜欢我这几个老师的原因是你学(语言)到后期的时候,可以和他们聊很多私事,他们会一直传递给我一个概念,就是“这是你的生活,你要为自己的生活负责”,听着好像是很正常的一句话,但在当时你会考虑到家里面,考虑到文化,考虑到未来,我们受儒家的影响,多多少少会考虑到他人的感受,但老师就会强调“这是你的生活,你要照顾好你自己”,你会觉得是啊,你的父母有义务要照顾好他们自己,未来你的子女也有义务要照顾好他们自己,你一定要照顾好你自己。

秋凉:所以可以说你对意大利的第一印象其实是来自语言班的老师,听起来你还蛮认同你老师教导的观点。作为一个中国人,我们可能会被儒家文化影响,更倾向于服务他人,或者说有强烈的集体主义的归属感,那你在经历了这么多年的海外生活后,会更倾向于儒家文化的传统,还是个人主义、自由主义些呢?

靓云:我还比较倾向西方的相对个人主义的文化,像我的论文里我们会做文化分析,在比利时的时候有大量跨文化谈判之类的课,你会把文化作为一种客观存在进行分析,分析的过程中你会了解文化也会了解你自己,得出一个结论就是“差异就是差异”,第二个是每个人看信息是先观察、解读,最后做出评判,其实是和个人有关的,文化就像一个滤镜,会影响你看世界的样子,会影响你观察、解读的每一个步骤。我把文化模型和我自己的人格做了个匹配,觉得自己更适合(西方的观念),希望在自己身上投入的时间精力更多些。

秋凉:靓云在读研期间有一个学期是在比利时的鲁汶大学做交换生,属于我们学校的一个“伊拉斯谟”交换项目,这个计划的目的是希望欧洲的教育国际化,原则上只接收欧洲大学生,那靓云也是成功申请上了交换生,在比利时的这半年你有受到文化冲击吗?

靓云:我很幸运是以一个国际交流生的身份过去的,虽然我是唯一的亚洲人,但我和其他人是一样的,我们都要重新进入一个集体,虽然他们有一样的肤色,语言相近,但他们也是交流生,而且我有很多国际志愿者的经历,带给我很大的优势,知道如何快速地跟人交流,建立关系,所以我的生活体验是非常好的,也交了很多朋友,可以聊得很深入,到现在也会继续保持联系,对我来说他们不是意大利人、法国人、英国人,他们就是人和朋友。但要说对我冲击很大的话,我会意识到我的立场不完全由我决定,虽然我很崇尚自由等等,但我的肤色、护照和母语就已经决定了我没的办法选其他立场。比如在路上会有些陌生白人攻击你的国家,你不可能说“你说的对“,你是一定会去保护你的国家和文化的,这是我之前没有意识到的一点,如果我没有任何肤色和母语,我可以有个完全自由的立场,但我后来发现不是的,我的肤色和母语决定了我不能选其他立场。

我的那群朋友不是因为我是中国人,而是因为我从意大利过来,之前在南美和非洲做过志愿者,身上有很多特点是他们价值体系里很认可的东西,因为这些特点他们很愿意和我进一步接触,如果我没有这些特点,可能会很难和他们有进一步的交流。我印象很深的是我们出去玩,不断有新朋友加入进来,他们向别人介绍我的时候会说我“一半中国人一半意大利人“,我说“我不是呀,我只是在意大利上学而已”,但这是他们认为能够让我更快和别人达到共识的一个方式。意识形态还是很大的障碍,他们潜意识里也会有这样一个认知。

在抖音短暂地红了一下

秋凉:虽然理想上我们不希望被刻板印象所定义,也不希望在认识陌生人的时候先入为主给ta下判断,但现实还是会如此,即使是同一种语言,同一个种族,都面临着意见的撕裂。

Adon:被贴标签是很难被避免的,像我以前读书的时候半夜骑脚踏车回家,路上碰到一群喝醉开车的意大利年轻人,他们经过我旁边叫我Jacky Cheng,我就笑笑还故意做个功夫的动作,也曾在路上被人当成日本人、菲律宾人、韩国人等等。我觉得这个是没办法,就像我们在对外国人其实也一样,在台湾有些人一看到白种人就直接对他们说英文,但其实很多白种人,尤其在欧洲,他们不会说英文,可能还有土耳其人,东欧的,巴尔干半岛的,其实他们的文化差异都很大,但我们可能会一视同仁,把他们当成美国人那样来对待。一开始这种标签是有的,但其实在深入的文化交流之后,还是蛮有趣的,在化解标签的过程中,或者你多了解一点都是好事。

秋凉:今年上半年疫情刚爆发的时候,意大利的口罩非常短缺,靓云和她的朋友在家附近的肉食店看到老板和店员没有口罩,出于善意她们就带了口罩过去送给他们,表示爱心和慰问。当时我们同学之间(看到她的抖音视频点赞量过10万+)第一反应是“靓云要火了变抖音网红了”,但后来靓云后来并没有乘胜追击,而且变得很佛系,现在也不太更新(抖音账号)了。作为差一点变成抖音网红的人,你是怎么看待当时的火爆呢?

靓云:短暂的那几个视频受到关注后我停止去做,最大的原因有两个:一个是因为我有太多理论在脑子里,可是我意识到我没有东西可以持续输出,而且我必须要写论文,所以衡量了一下,就先把这个放一下;第二个原因是看到一些反馈,发现自己在象牙塔里活太久了,那些反馈没有办法接受,别人看你是正面的,但对我来说是有压力的。比如我当时拿口罩给老爷爷,我真的就是路过,听到他说的时候很心疼,觉得他(没有口罩)每天要面对客人,想能帮一点是一点,我没有把他当成一个意大利人,而是当成一个老年人去给他,可很多评论说“你是中国之光”“中国要崛起”怎么怎么样,还有人说“养不熟的白眼狼”,因为当时疫情刚爆发,个别意大利人对中国人有敌意,但我觉得你不能因为一个个体,就对一个群体有那么强烈的敌意,作为一个没有社会影响力的人,我没办法一个个跟他们解释,而且你很清楚他们只想宣泄情绪,不想听道理的,而我可能没有能力和能量去传递我的价值观。我如果要做网红的话一定有很明确的目标,我要变现,但是我没有东西可以持续输出变现,那做这个事情对我来说性价比很低,而且没有目的性的话就是在浪费时间。

秋凉:上个月靓云顺利从米兰大学毕业,也开始了全新的实习生涯,从这一段时间的实习情况来看,你觉得上班和上学有什么不一样的地方呢?

靓云:其实我会觉得还是挺神奇的,进入工作岗位后你要做的东西又是一个重头开始的过程,所谓个人价值等等都是很后来的东西,因为一开始你发现你做的东西可取代性太高,任何人都可以做,然后你就会开始自我怀疑“我到底要做什么”,后来慢慢意识到每个人都要经历这个过程的,所以就觉得还好。有个很重要的点,是更加急切地去找到你未来要做什么,就像是你要往前走,需要找到一个灯塔,一个方向,否则可能很难熬过现在这段找不到价值的路程,所以无论那个灯塔是不是我最后的终点,我要先找到那个方向,往那个方向走。

秋凉:说到年轻一代的成长和迷惘,我们往往会想到《麦田的守望者》、《在路上》等小说,但反映女性心灵自传相对较少,知名度可能也没有那么高。今天我为大家推荐的书是一本女作家的自传体小说,来自美国的西尔维娅·普拉斯(Sylvia Plath)的《钟形罩》,又叫《瓶中美人》。西尔维娅·普拉斯首先是位非常优秀的诗人,她的诗集《庞然大物》、《爱丽尔》被认为是上世纪六十年代“自白派”诗歌的代表作,在她去世多年后获得了普利策诗歌奖,但普拉斯生前活得并不如意,她8岁的时候父亲去世,24岁闪婚,30岁与丈夫分居,31岁在这本自传体小说出版三周后选择了自杀身亡。

这本书的主角叫艾瑟,可以说是普拉斯自己的投射,书中女主角是19岁,即将离开校园踏入社会,她和作者一样才华横溢,功课非常优秀,而且有机会到纽约的时尚杂志担任实习编辑,年轻的生命正要展露新的色彩,但她也遇上了一个迷惘的阶段,陷入了无法摆脱的抑郁的状态。作者形容这种状态就用了钟形罩的比喻,说:

钟形罩里的酸腐空气像填塞衬料似的,将我四周的空气塞得满满实实,叫我动弹不得。

和男孩们的青春期相比,女主角更加敏感于女性因为成为妻子、母亲而不断丧失的过程,比如她记录产妇生产:

我觉得这种药一听就知道是男人发明的。瞧这个女人,她处在极度痛苦之中,显然每一分痛苦她都感受得到,不然她不会呻吟成那样。然而,她一回到家,马上就会怀上第二个孩子,因为那种药物使她忘却了所经历的一切痛楚。事实上,自始至终,在她内心的隐秘之处,那条长长的、漆黑的、无门无窗的痛苦隧道正等待开启,好再度将她禁闭。

老实说读这本书不那么愉快,因为整本书的基调非常压抑。我们常常说童年好像是无忧无虑的,而越长大却会发现世界的复杂,为了生存下去常常需要学习妥协,在这个过程中可能会变成自己讨厌的样子。对于女主角这样聪慧的女孩,更容易洞察世界丑恶的一面,对于公正和自由更为敏感,当她的心声得不到这个世界回应,就会陷入无形的“钟形罩”,逐渐枯萎凋零,失去生机。在读这本书的时候我想到林奕含、邱妙津,想到很多充满灵气却又英年早逝的女孩,会想如果她们有机会获得更多的帮助,有力量支撑她们活下去,会不会找到新的答案,会不会去改写那个杀死了她们的困境。

一代有一代的迷惘,有不同也有相同,我很喜欢靓云有这样的勇气来找寻答案,相信她的故事也会对年轻的朋友有所启发。最后祝愿我们每个人都能与善相遇,被爱滋养。

感谢收听「野聲」电台,让我们下期再见。❤️