屋邨你住哪一座:走遍香港254條公共屋邨之後

一年前,我開始了「走遍全港所有公共屋邨」之旅。本來以為一個暑假應該走得完,中途卻因疫情反覆而暫停,然後又因開學忙碌沒有時間,最後花了一整年才完成。原來說「走遍252條邨」,也因途中有新屋邨入伙而變成254條邨。

這計劃最初的想法很簡單:反正疫情期間不能外遊,不如好好在香港走一走。結果,這年來,香港風雲變色,就連在屋邨漫遊也能感到確切的改變。不知不覺間,我發現這一年,原來我不自覺地以我的腳步,一個區又一個區,一條邨又一條邨,慢慢的和流逝中的香港道別。

相對於維多利亞港,我會說屋邨才是香港最有特色的人文地景。獅子山下,屋邨無處不在。自上世紀五十年代起,因應戰後嬰兒潮和中國大陸政治動盪帶來的逃港潮,香港人口急速澎漲,政府大規模興建房屋廉價出租予低下階層應對。公屋單位通常大量生產,每座大廈往往有過百戶,政府會一次過興建數座甚至數十座大廈,並組成屋邨方便管理,每條邨的人口一般從數千到三萬多不等。後來政府把部份單位低價賣給合資格的住戶,不過大多數的公屋居民仍是政府的租客,只是普遍一住便會在同一個單位住上很久;有些時候甚至會住上數十年,直至終老。

選擇公共屋邨為題,是因為我在公屋長大,屋邨是我對香港城市景觀最基本的情感印記。後來因為社會科學的訓練,每次提到自己在公屋長大,腦海總會立即浮現社會學者呂大樂教授的批評:自稱在屋邨長大的人,通常現在都不再住在公屋,也不打算回去居住,提起公屋只為吹噓自己出身寒微不靠父蔭。我得承認,我確實沒有意願回去公屋生活,但我還是很想告訴你,我在公屋長大,畢竟那是我生命的首二十年,決定了我的價值觀。

和很多在公屋長大的香港人一樣,我是逐步發現「在公屋長大」原來是一回事。基於就近入學的原則,我的小學同學和我一樣都來自禾輋邨,大家的家庭背景不會差太遠。到了初中,有些同學會來自沙田區的其他屋邨,對我來說只是去同學家中玩的時候會順道知道新翠邨和博康邨的模樣而已。來到高中,參加一些聯校活動,結識到一些市區名校的學生,才知道屋邨以外還有第二個世界。例如當我知道他們不少都會考外國的公開試和報讀外國的大學,反觀自己學校的同學還在擔心考不上本地院校,才發現香港原來不只有公屋,公屋的成長環境一早已限制了自己的視野,而我的同校同學對此還未覺曉。

屋邨關係到社會分層,道理十分簡單:住公屋有資產限制嘛。然而公屋在香港還有一個特點:香港有四成人口住公屋,除了新加坡之外很難找到另一個大城市有這麼高的比例。當有這麼多相同社會階層的人住在相類近形態的房屋,公屋在香港就不只是一種居所,更成為很多人分享的階級印象和社會意義。

對於住劏房或居無定所者,公屋代表「上樓」,通過獲得租金相宜的資助房屋,走進相對安穩的生活;對於期望中產生活的多數人來說,生於公屋卻代表被困底層,成為難以向上流的群眾。「公屋潮文」就是這樣說的:年輕人第一次拜訪女友父母,未來外母得知年輕人住公屋,隨即避而不見。公屋就是現代的「竹門」,對不上「木門」。

公屋的象徵意義

不過,這次走遍全港所有公共屋邨,意想不到地迫使我自己重新思考在公屋生活的意義。

每當我和別人說「我打算走遍全港所有公共屋邨」,往往都會得到一個疑問:你會看什麼?坦白說,這條問題無論問得如何友善,都不能否認,後面藏有一個相當清晰的判斷:在詢問者的眼中,公屋沒有什麼值得特別「看」的。可想像,有外國遊客來香港旅行,我們大多不會帶他們去看公共屋邨,不會視公屋為一個代表性的香港景點;就算我們真的很破格地決定帶他們去,大概也只會去一條邨看。畢竟,公屋嘛,每條邨都差不多。就算要看,看一條邨就夠了,不用看多過一條,更別說走遍全港254條。

「公屋都是一式一樣」這個批評,我在此行中有三處地點感到完全同意:慈雲山、藍田,還有天水圍北。這三處地點每處都由很多條屋邨組成,但如果不看地圖的話,我是走完了仍然分不清哪一條邨是哪一條邨,是慈正還是慈民,平田還是啟田,天澤還是天華……反正就是無止境一座又一座樣子完全一樣的公屋大廈。

有時我會懷疑,如果在這樣的環境中長大,會不會特別覺得自己渺小,甚至特別對社會感到無能為力。畢竟,無論在路上或是從家中望出去,都是一片沒有分別的樓海;相對於對面「X民樓」某單位的某人,住在「X富樓」的自身不見得更為重要,也不敢想像可以變得更為重要。詞人黃偉文寫過一首名為《浮誇》的歌曲,內容圍繞一個被忽視的小子渴望得到注視,歌中其中一句是這樣的:「在世間平凡又普通的路太多,屋村你住哪一座」。一個在公屋長大面目模糊的少年,一直在原子化的社會當中埋沒於人海,還有甚麼可以期盼?

我是讀地理出身的。我很快留意到慈雲山、藍田和天水圍北之間有很重要的共通點:三處的屋邨都是興建或重建於九十年代末到二千年代初,樓宇設計都是「和諧型」。為了滿足特區初年「八萬五」的房屋供應指標,於該時段落成的不論是私人或是公營房屋都大幅提高了地積比率,務求用盡土地潛能。天水圍北的公屋就明顯比其他區的來得擠逼,樓宇之間差不多完全沒有留下任何空間,連正常應有的兒童遊樂設施也得擠在行人通道的旁邊,自然形成樓海之境。

「和諧型」的樓宇設計,則加深了「一式一樣」的問題。為符成本效益,公屋設計從來方便大量生產,不同年代都有其經典設計:徙廈、井字型、相連長型等等。儘管大廈設計一樣,但大廈與大廈之間的佈局道理上仍可有無限變化,而和諧型正正在這兒出了問題。舉個例,無論你如何排列兩座Y型大廈,它們之間一定會有留下頗為廣闊的空間,可以放個公園甚至是水景,成為居民聚腳的地方;和諧型每座佔地都不大,而且四四方方,規劃上一次過蓋一整排十座八座也不成問題。如是者,抱歉一句,以和諧型大廈為主的屋邨,外表看起來確實特別容易顯得重覆單調乏味。

「一式一樣」的公屋

話說回來,批評「公屋都是一式一樣」,要說的從來不止於物理上的景觀,也是對公屋生活變得乏味的慨歎。回到五十年代興建,由一排排徙置大廈組成的舊石硤尾邨,何曾有人批評過是「一式一樣」?相反,今天的輿論更會強調當年的公屋生活有豐富的鄰里關係,富有人情味。今日的批評,其實是屋邨人際關係變更的延伸,而非單純對規劃設計的指控。

當然,人際關係和規劃設計有一定關係。從前徙置大廈的鄰里關係很大程度上是被逼出來的。畢竟居住空間不足,要連公共空間都一併利用,人與人的關係無法不變得緊密。反過來說,就是犧牲個人私隱,整條邨都知道你的家事。今天戶戶關門不理鄰舍發生何事,其實是公屋設計回應居民需求帶來的結果。

屋邨內的購物空間的轉變,又是一例。早期屋邨沒有特定的購物空間,商舖就在每座大廈的地面層。現在尚未重建的和樂邨和漁灣邨,仍然可以找到這些屋邨中的街舖。當你每次出行都會路過同一列的店舖,同一位的店主看著你每天成長,人際關係自然變得緊密。然而從現代規劃的角度出發,這種功能混雜的土地利用容易會帶來衝突,樓上的住戶會投訴樓下茶餐廳的油煙。後來屋邨的設計有所轉變,流行興建大型平台層把住宅和最滋擾性的功能如街市和停車場分隔開,把它們藏在平台層的下面,同類型的有象山邨、順利邨、長青邨等,數之不盡。再下一步,就是直接興建獨棟提供中央冷氣的屋邨商場。到最後領匯上場,街坊小店撤出,換成一系列的屋邨連鎖品牌,公屋變得越來越似私樓屋苑的蛻變大功告成。私樓屋苑的一大賣點正是其私密性,把公共和私人空間有效區隔,外出除了保安員之外可以不用理會任何人;現在公屋的空間配置也向私樓屋苑靠攏,誰說公屋低人一等?至於這是時代進步還是倒退,視乎你重視的是什麼。

但是以上的說法其實是有點過於簡化和不公道的,屋邨購物空間的設計一直以來都存在不同嘗試,你會感到即使政府的建築師也不甘認同冷氣商場作為唯一典範,不時提出不同的規劃風格作為回應。耀安邨商場都是街舖,通道上只設簡便雨遮;翠灣邨商場進一步化整為零,店舖變成一座座的獨棟小屋;而廣場式購物空間的經典案例,當然要數廣源邨商場,佈局和設計有如歐洲小城的中央廣場一樣,如果不理會後面的Y型大廈,還真的可以假裝不在香港。

近年香港人對購物空間的想像和訴求也出現明顯轉向。將軍澳的規劃因為欠缺街道生活,發展商為求「困住」潛在客流,把土地規劃成「商場駁商場」和「天橋駁天橋」而被受批評。如是者,我見到政府建築師在最新一批落成的公屋當中更勇於利用「購物街」取代傳統的商場設計:迎東邨、欣田邨,還有海盈邨,都嘗試打破街舖和商場之間的二元對立,一方面鼓勵地面步行體驗,同時又想辦法通過提高基座建築水平來減低店舖對樓上住戶的影響。基座上面的大廈也由和諧型改為非標準設計,為設計師提供較多的彈性。

在這些例子當中,我看到屋邨景觀與政治的關係。

公屋的其中一個特點,是屋邨作為一整片完全由政府規劃和興建的土地,完全突顯政權作為空間規訓者的角色,人在其中就是被管理的對象,生活模式已預先被規劃者設定,一入伙便成為「可被管治的客體」。但是反過來看,又正正因為公屋的土地完全由政府規劃和興建,卻反過來可以某程度上脫離全面資本主義的邏輯,道理上容許在土地開發商務求賺盡土地價值的追求外作不同的嘗試,回應不同時代的社會訴求。

講好公屋故事

更直接回應「一式一樣」批評的,是近年屋邨設計的主題化。城市研究有「城市主題公園化」一說,意謂近年城市發展講求營造地方特色,然而堆砌形象的手法有如主題公園一樣,往往被學者批評為空洞無聊,僅為城市間互相競爭的資本服務。撇除已經證券化的屋邨商場,香港的公屋之間不用互相競爭,屋邨設計的主題化主要是為增添生活品質而設。不過這些主題化的嘗試不一定成功,有時還弄得有點尷尬。

得說明,公屋設計主題化本身不完全是一件新鮮事物。早在六十年代初興建的彩虹邨,全邨道路和大廈均以色彩命名,大廈上都塗上彩虹顏色,就營造了一個清晰不過的主題。不過這主題卻要來到後物質主義的今天才被重新發現,成為一眾文青專程到訪拍照的地方。說起來,「公屋隱世景點」這回事確是近年才興起的;南山邨的遊樂場、樂華南邨的藍色隧道,一套上「屋邨情懷」的賣點就忽然變得驚艷。這些屋邨雖老,但被視之為主題樂園一樣的遊覽地點卻是一件很新近的事情。

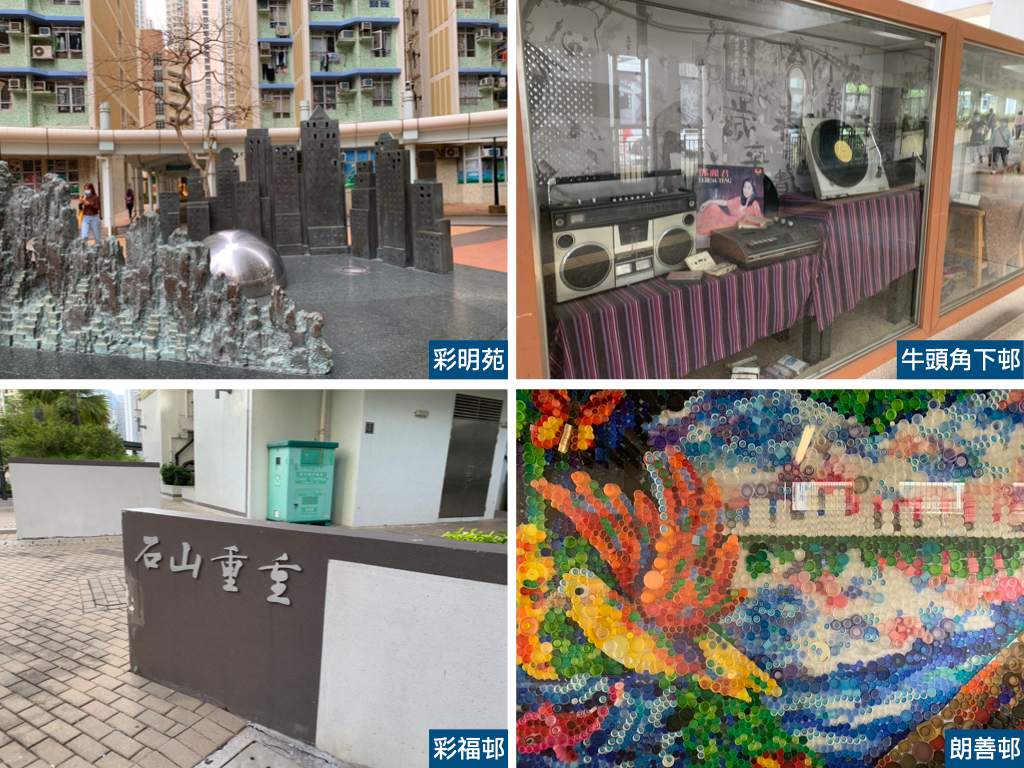

至於近年新落成的屋邨,最流行的主題大概就是環保。保護環境,健康生活,誰會反對?例如朗善邨因為位處鄉郊,就加入了大量的健康生活環境的設計元素,如在山邊開闢園景台階和休閒小徑。在邨口的超市門外,還有一幅以塑料瓶蓋砌成的巨型壁畫,十分搶眼。相對來說,洪福邨的「可持續概念小徑」同樣以環保為題,那些聲稱要介紹環保知識的展版卻相當沉悶,似是為「交功課」而設。

我猜屋邨設計要主題化,總不得無中生有,總要和當地特點有些關聯,問題是如何把主題帶出。例如逸東邨的「東涌藝術徑」就聲稱是「房屋委員會轄下首個公眾藝術主題公園」,包括的壁畫和雕塑都「象徵東涌歷史文化特色」。可能是我藝術修為不足,實在看不出這些藝術品和東涌之間的關係,反而感到有點格格不入。

相對來說,有些屋邨的主題化是比其他屋邨要來得容易。例如鯉魚門邨的旁邊就是鯉魚門三家村漁港,理所當然可以以海洋為主題:邨口的馬賽克壁畫是海底世界,邨中公園的涼亭蓋成漁船的樣子,就連垃圾桶也變成海盜船的那種大木桶。

如果屋邨所在地本身有歷史典故,那就更加好辦。位於前啟德機場的啟晴邨和德朗邨就在中間的晴朗商場設置了一幅模擬過去機場大樓的世界時鐘牆,這個安排就十分合理,如果沒有做反而應視為嚴重專業失當。也有些設計是要突顯一些相對沒有那麼有名氣的歷史典故,例如彩德邨的位置本來是石礦場,邨內設有教育徑介紹香港曾經盛極一時而且聞名海外的採石業。旁邊的彩福邨和彩盈邨之間,還有個石礦公園介紹石礦場歷史。而我最喜愛的則是彩福邨以一對對聯「石山重重見綠蔭 彩雲片片現藍天」貫穿整條邨;有時地方特色不用花太多氣力營造,意景最緊要。

也有些案例,整條邨本身就是一個歷史遺跡,設計時不得不同時兼顧。由柴灣工廠邨大廈改建成的華廈邨,本身被評為二級歷史建築,大廈的歷史典故當然要拿來當設計主題,於是便在地面層弄了個香港本地工業史的微型博物館。公屋附設博物館,華廈邨不是唯一例子。剛才提到採石業,安達邨所在的安達臣道發展區本來就是市區最大型的石礦場,也在邨內設置了一個小型地質博物館作公眾教育。

屋邨設計主題化,但如果這個主題本身就是屋邨又如何?社會追憶舊屋邨情懷,近年每當有舊屋邨要拆卸重建,都引來市民前來拍照留念。如是者,一些較為聞名的舊屋邨在重建之後,也刻意保留了原有的一些地標以示歷史傳承,例如蘇屋邨重建後保留的燕子亭、公主樹,和小白屋。牛頭角下邨在重建後更加入大量懷舊元素,畢竟「牛下」本身在香港社會一直是庶民生活的代名詞。重建後的牛頭角下邨設有展覽廊,來了個戰後流行文化大爆發,鄧麗君舊唱片被放在正中更是毫無懸念。

對於這些以舊屋邨記憶為題的主題設計,我總會職業病發作,有點警剔。

說故事,特別是歷史故事,從來都是權力的體現。重建後的秀茂坪邨不會和你說從前後樓梯的癮君子,也不會提起童黨燒屍案。當然,你可以說可能當地居民也不想這些悲慘的過去再被提起。那麼調景嶺的彩明苑又如何?調景嶺在變成將軍澳新市鎮的一部分前,原是國民黨人於國共內戰後期逃到香港後的聚居地,拆卸後變成今天的彩明苑和健明邨。現在彩明苑的商場入口設有一個模擬當年寮屋區的雕塑,但完全不提這個寮屋區最初為何會出現。健明邨那邊好一點,邨中水池回放了當年調景嶺碼頭的石躉,後面約三百字的「調景嶺今昔」解說當中尚有兩句提及國民黨人的歷史;可惜碑文因日久失修早已生鏽退色,不耐心細看的話也很難看清內容。

調景嶺那片看不清的碑文,讓我又再想到空間規訓的問題。在每一呎空間都完全由政府規劃和興建的無盡樓海當中,人的角色是甚麼?當連為屋邨製造個性的嘗試本身都是由政府主導的時候,居民的位置又是什麼?

公屋故事由誰寫

公屋居民其實一直有在書寫政府官方以外的公屋故事,例如鬼故。

公屋鬼故特別多,在民間故事當中好像每一條屋邨在戰時都曾經是亂葬崗,每一所屋邨學校的操場都是有夜半日本兵步操的故事。這次公屋之旅,我沒有特別造訪那些「猛鬼地點」,唯一例外是華富邨石棺的傳聞所在地。畢竟這地方太有「名氣」,已成為到訪華富邨時不得不去的「景點」。

公屋鬼故特別多的另一個原因是公屋住戶本身的社會經濟背景相對低,倫常慘案易為傳媒焦點。而當新住戶因為不想繼續輪候其他單位,而選擇曾經發生命案的單位入住,他們的經歷又往往成為另一波怪談的起點。如果最後管理部門決定封閉單位不再出租,則更會成為單位鬧鬼的「實證」。從社會學的角度出發,住在公屋,人口密集,鄰里問題很難避免,鬼故可被理解為慘案發生後的集體心理出口。

鬼故是虛的,但只要有足夠多的人相信,也可帶來現實空間的改變。剛才說到華富邨傳聞鬧鬼,後來有老人在華富邨和華貴邨之間的海邊收集佛像,越放越多;之後又有人送來觀音像耶穌像聖母像,滿天神佛數以百計聚在一起,蔚為奇觀。政府部門雖然在現場有張貼告示禁止,卻完全無人理會。而當這些宗教肖像越來越多,不知道是不是心理作用,據說邨內的鬧鬼傳聞好像又真的有所減少。

身為地理學者,我對這些平民百姓對公共空間的違規利用深感興趣。

浪漫一點去想,這不就是庶民對政權空間規訓的反擊?現實當然沒有那麼美好。景林邨在2011至2012年期間曾發生多宗自殺慘劇,有居民自發在邨內建立觀音廟保平安;然而法理上觀音廟屬非法建築,直接導致邨內業權問題,引發居民矛盾。再加上觀音廟的財政不清,宗教活動聲浪擾民,這個「逆權利用公共空間」的案例實在不能想得那麼理想化。

相對於上述這些大規模的「居民自發參與」,更細微的、日復一日的介入,其實每一條邨都有,而且是一直都在。居民利用山邊圍欄和公園空地晒晾棉被,應該從有公屋的第一天起已發生。公園的涼亭和花圃,總會找到晨運客用來放置雀籠的掛鉤。屋邨中央的水景變成居民養魚養龜的地方,還有流浪貓和各種被居民餵飼的野生動物……只要有人,就會有規定以外的空間利用,建構規定以外的空間生活。

這不是說管理當局對這些挑戰坐視不理,而是空間規訓向來是個互動的過程。較極端的,但其實已經十分普遍的,是管理處把屋邨中的所有原來設計優美和帶有降溫功能的水景抽乾,斬腳趾避沙蟲地掃除孩童玩水遇溺的可能。有些空間規訓更帶來了直接的居民衝突,彩園邨「彩園夜市」的興起和撲殺就很明顯。當然,在不違反管理者地位的前題下,也有新屋邨會刻意把過去居民自發的空間利用納入在設計當中,例如提供特定的晒晾棉被設施,農曆七月期間提供化寶盆等。

對於這些管理者和被管理者之間的空間互動,我還有兩點要補充。

第一,主動通過日常生活塑造公屋景觀的,主要是老人。年輕人嘛,平時一大早便要去巴士總站排隊上車出市區,屋邨只是他們晚上回去睡覺的地方;就算到了假日,也不會留在屋邨當中,寧願外出活動。跟年輕人說屋邨的認同和參與,有點不著邊際。

第二,上述各種對公屋景觀的民間重塑,都不涉大政治。我不是說大政治和公屋無關,討論香港公屋政策起源與冷戰時期香港所處國際政治格局的關係的學術研究有很多。而公屋的管理規範,從私有化到計分制,當然也離不開當下的政治哲學。即使看居民的角色與政治氣候的關係,回索早期公屋歷史,居民在屋邨內掛滿清天白日滿地紅旗的照片,亦不難找到。但隨著香港政治環境的改變,公屋作為日常政治參與場域的角色,特別是居民本身在其中的位置,確實變得越來越不顯眼。

以上兩點,在2019年被全面改寫。

當公屋變成戰場

2019年下半年的抗爭浪潮,無可置疑是香港歷史的分水嶺。而對於香港的公共屋邨來說,影響更是翻天覆地的。

過去香港人的街頭政治參與有特定地點,一是每年六四在銅鑼灣的維多利亞公園集會,二是每年七一從維園到中環的港島區街道遊行。在一般人的眼中,這些地方出現政治參與從來是很合理的。2019年的突破,在於抗爭走進了社區,成為全港各處橫街窄巷的一部份。我訪問過一位參與者,他說以前去維園集會遊行,在維園的範圍時很清晰自己在參與政治活動,一旦離開了回到自己住的地方便隨即回復日常生活,兩者是割開的。然而當全港十八區沒有一處沒放過催淚彈之後,這條線也就不再存在了。

公共屋邨作為政府獨力興建的小社區,在這過程中的位置顯得特殊。在2019年抗爭浪潮的早期,公私界限還相對明顯,警察按規定不可隨便進入私人商場和私人屋苑,不少抗爭者會視這些「私人的公眾地方」為他們的安全島。公共屋邨在此過程中的位置相對模糊;這還未說到不少屋邨同時包括出售和出租部份,公私界限本來就難以界定。曾經有警察進入翠塘花園搜捕抗爭者,被居民投訴擅闖私人住宅,當時警察卻回答「這裏不是私人屋苑,妳住公屋的!」實情是,翠塘花園的十一座大廈當中有十座屬出售部份,出租部份只有一座。

另一方面,正正因為公屋是「政府的地方」,在抗爭者的眼中又反過來成為了合適的抗爭場所。印象中我沒有見過有抗爭者在大型私人屋苑塗鴉或張貼抗爭文宣,但在公共屋邨卻數之不盡。公共屋邨通常以社區模式設計,以商場或巴士總站為中心,以行人天橋和電梯塔等通道連接全邨,而這些人流節點往往成為塗鴉或張貼抗爭文宣的集中地。人類學者一般把這些流通的空間稱之為「非場所」,即只供短暫停留而沒有自身意義;然而文宣如連儂牆的出現卻為這些地方增添意義,由抽象的空間變成實在的地方,是自下而上、如假包換的「社區營造」。通過自身的參與,公屋不再只是一個政府蓋出來把人口塞進去的格子,居民有意識地重寫了公屋的人文地景;屋邨不再只是晚上回去睡覺的地方,而是一個居民自信可改變未來的地方。換句話說:這是我家。

以我粗略的觀察,年輕人比例較高的屋邨,抗爭文宣得別多。但也不是說其他地方就沒有,遠至長州的長貴邨我也見到抗爭文宣的痕跡。我特別要強調是「痕跡」,因為我的公屋之旅開始的時候距離抗爭浪潮的退卻已有半年,到完成時則已是一年半,絕大部份的抗爭文宣都已被清除掉。把各條屋邨中見到的抗爭文宣「痕跡」拍下來,一開始只是隨手無意識的舉動,慢慢卻變成了此行的其中一個主題。

有些屋邨的抗爭文宣,可以說是大型裝置藝術。在葵聯邨對出興盛路遊樂場的一條長樓梯上,每一級都寫上一個抗爭浪潮期間重要事件的日期,喻意一步一腳印,香港人一起爬山。到我來到葵聯邨的時候,這些日期都已經被蓋上了。然而這些蓋上原有字句的油漆,卻又反過來變成抗爭文宣曾經存在過的憑據。有時這些洗刷因為不太徹底,途人仍可很大程度上心領神會原來的字句是甚麼。

抗爭文宣的書寫和洗刷,也一度成為一個互動過程。例如長宏邨入口的抗爭文宣,就明顯最少被覆蓋重寫多於一次。後來或者因為書寫抗爭文宣的危險性越來越高,又有人發明出以小型貼紙作遊擊式的張貼。在這一年期間,我見證到屋邨中的抗爭文宣變得越來越少,也越來越零碎。

但是,有些時候,當某條屋邨本身成為抗爭的焦點,發生了一些在整場抗爭中起關鍵作用的事情,則沒有任何物理上的洗刷足以拿走這地方在居民心目中的位置。

我說的是尚德邨,科大學生周梓樂墜樓的地方。2019年11月4日凌晨,將軍澳警民衝突期間,周梓樂從尚德邨停車場三樓跌下二樓重傷,延至11月8日死亡。周梓樂身為抗爭者之一,於警民衝突期間不幸死亡,案發地點隨即被各界賦予了各種的象徵意義。及後數個月,每月8日,都有市民在停車場外設祭壇悼念。前文提過將軍澳是當代香港城市研究當中「睡房社區」和「缺乏社區認同感」的經典批判對象;然而經歷2019年的抗爭浪潮後,將軍澳的尚德邨,有了它自己的故事。

制度內的曇花一現

當然,我理解對於很多很多人來說,把在公園晒棉被或在公用電梯貼文宣視之為居民社區參與,未免太微不足道、或過於對抗性。然而在制度內參與公共事務,在公屋社區從來不是一件簡單的事。香港政治體制最基層的單位是區議會選區,而公屋居民能夠在區議會層面做些什麼,不是一條容易回答的問題。

回說八十年代,香港區議會剛剛成立,碰上一群年輕人剛從大學走進社會,他們決定要帶著他們在大學所得的專業知識在社區中實踐他們的民主理想。當時不少公屋捲入「26座問題公屋醜聞」,因為結構遠低於安全標準而要拆卸重建。這些年輕人組織居民爭取權益,成為一時政治新星,也成了香港最早一輩的民主派議員。李永達於1987年當上葵青區區議會主席時,才三十三歲。

來到九七後,建制派很快學會了區議會選舉的遊戲規則,玩得爐火純青。區議會選區每個一萬六千人,扣除不合資格和不投票的,每次選舉都會出來的也就六千票左右。換言之,只要能掌握三千票的鐵票,已有一定勝算。三千票,是可以「握手握回來的」,只要在社區內經營一個足夠強的人際網絡就可以。在公共屋邨為主的選區,這點特別容易辦得到:屋邨中的老人平日都在邨中公園乘涼,只要逐個去認識,送點小禮物,很快就可以建立起一張三千人的潛在選民聯絡名單。而這種勞動力和資源密集的基層組織工作,本來就是共產黨的看家本領。通過安排協調,愛國商人大舉捐款基層團體,各種「蛇齋餅糭」派之不盡,建制派很快就通過公屋選區贏盡各區區議會。

因此,我對在公屋區深耕的民主派區議員,一直十分敬重。相對中產選區來說,公屋區對民主派來說明顯難打:「蛇齋餅糭」當然不能少,又要擔心談太多政治議題會嚇走部分選民,低下階層居民的各種需求又特別多,從幫不懂上網的填政府網上表格到幫老人家寫平安紙,想得到想不到的都得靠區議員效勞,在資源和人手都有限的情況下,緊跟社區日常事務並不容易。但這樣的深耕,確實為社區民主作出貢獻。例如我去走葵青區的屋邨時,就特地走了一次連接葵涌邨和光輝圍的「百步梯」。葵涌邨的街坊在此爭取加設升降機已有二十年之久,當區區議員黃潤達和梁錦威一直組織街坊,積極跟進。區議員的工作,往往都是滴水穿石。

不過我在這次2020年開始的公屋之旅中最常見到的議員辦事處,既不屬於這群一直深耕的民主制區議員,也不屬於傳統建制派,而屬於2019年新當選的民主派區議員。前面說建制派贏得公屋選區的邏輯,後面有個很重要的假設:投票率低。出來投票的人數越少,他們通過人際網絡動員出來的鐵票所佔的比例就越大。2019年區議會選舉在全港抗爭浪潮之下進行,選情空前熱切,每區的投票人數激增到八千甚至過萬人,而新增的票數大多投了給民主派候選人,一次過把他們都送進議會,成為議會中的多數。

新當選的民主派區議員和過去的明顯不同:很年輕,而且之前不一定有從政經驗。以前民主派要在公屋區出選,起碼要先當兩三年的社區主任,以扎實的工作讓街坊認識自己,還不一定能成功當選。這次選舉也有一批這樣準備了兩三年的民主派進去;與此同時,卻也有一大批沒有從政經驗的年輕素人,本來只為阻止建制派自動當選而參選,卻在政治浪潮下意外選上,進入這個位置。

除了一兩個重要的例外,我基本上沒有刻意在各屋邨去尋找區議員辦事處,不過見到的話定會拍張照片。最初的原因,是這些新晉民主派議員實在太多,很多我連名字都沒有見過,純粹集郵。這些新晉議員的政治傾向倒不難辨認,他們大多十分願意把他們的政治理念明確宣示在辦公室外,讓街坊都看得見。很明顯,他們對他們的議席的理解,不止和前任的建制派不一樣,也和過去的民主派區議員不一樣。他們相信經歷過2019年,居民明白社區生活的政治性,他們不用擔心公屋選區的選民會接受不了。

另一個可能性,是他們感到他們的議席只有很短的期限,寧願用盡他們有限的時間和空間去做宣示。此一思路的基礎,是相信政權不會任由民主派主導區議會。他們的大勝,勢必觸發政權推翻選舉結果。因此,他們成功當選的一刻,其實已完成了這一幕的歷史任務。在被迫卸任之前,能做多少就做多少,每一秒都不放過。

果然,在這次公屋之旅來到最後兩個月的時候,因為政權事先張揚的壓力,大批民主派區議員主動辭職。他們有的是2019年才新當選的,也有些是已在公屋區扎根多年的。剛才提到葵涌邨的黃潤達,當了十三年的區議員,五月中辭職。亦有一些區議員因為被無限期還押或流亡海外,被迫放棄選民託付的議席。我剛開始這次公屋之旅時便決定一定要去拜訪袁嘉蔚在田灣邨的區議員辦事處,然而去南區的計劃卻一拖再拖……到我終於來到田灣邨的時候,辦事處已關門了,「區議員」三個字被蓋起來了,袁嘉蔚已被關在牢獄之中了。

制度內的嘗試,曇花一現;還未見到成果,已被強行終止。進步的公共屋邨社區參與,會否就此告終?

有被迫下車的前區議員,希望以眾籌方式繼續延續工作。黃色經濟圈和社區報的興起,也為社區參與提供新的平台。我這一年不止走了254條屋邨,還順道光顧了不少屋邨黃店,有老有新。當然,政權不容許區議會成為真正的居民參與平台,自然不見得會容忍其他的參與模式。未來的挑戰,數之不盡。

未來的樣子

屋邨你住哪一座?住在外面看起來「一式一樣」的屋邨當中,活在完全被規劃出來的空間當中,要能夠自豪地回答「我來自這條邨」,總得建基於某種認為能掌管此地的自信;或,最低限度,相信自己可以參與。

今天的公屋居民還能為自己的屋邨做甚麼,不完全由居民的主觀意志可決定。客觀環境確實在變化,說不定排隊拿「蛇齋餅糭」很快又會變成在公共屋邨中唯一容許的公共生活。但最起碼,在過去兩年,在我走遍的公共屋邨當中,我見過有人嘗試做得更多。我也相信經歷過2019年,公共屋邨肯定已變得不一樣;只是這個不一樣,最後會變成怎麼樣,我沒有答案。

雖然沒有答案,但我很希望這問題會有人繼續問下去。

前言與行程回顧:黃大仙、中西區及灣仔、大埔、九龍城、荃灣、屯門、觀塘(上)、油尖旺、觀塘(下)、青衣、葵涌、荔景、馬鞍山、大圍、沙田、東區、西貢、深水埗、元朗、離島、北區、南區。