社會住宅給誰住:破除自償迷思,追求可負擔租金

今年是台灣社會住宅倡議第十年,我們邀請不同領域的專家共同寫了一系列專文。這篇文章是系列專文的第二篇文章,由我與老闆合寫,談談社會住宅最關鍵的「對象」與「租金」問題。

各國興建社會住宅多始於「社會安全網」的概念,也就是透過住宅資源的直接供給,讓無法進入住宅市場的弱勢群體獲得居住保障。因此服務對象以弱勢群體為優先,直到社會住宅存量逐步提升後,才逐漸開放更高的所得分位,讓社會住宅的角色從「弱勢居住協助」轉變為「寬廣居住協助」。

但在台灣,「社會住宅該給誰住?」卻有著與各國截然不同且相當特殊的三個現象。

首先是「數量極少,照顧範圍卻極寬」。由於台灣遲至21世紀才開始興辦社會住宅,目前社會住宅存量極低(截至2020年6月,約佔台灣住宅存量 0.18%),但所要照顧的對象卻設定得極其寬廣。家庭年所得低於50%分位皆可以申請,入住標準幾乎與荷蘭、法國等老牌社會住宅國家齊步,也超越近鄰的日本與香港。1

其次,台灣社會住宅在入住標準照顧範圍極為寬廣之外,也設定特殊的「30%弱勢入住比例保障」,希望在保障弱勢居住權的同時避免標籤化現象。對比其他國家,均未見此一種針對社會住宅設定弱勢保障比例的作法,多以「等候名單」(waiting list)來開放符合社會住宅入住資格的民眾排隊等候入住。

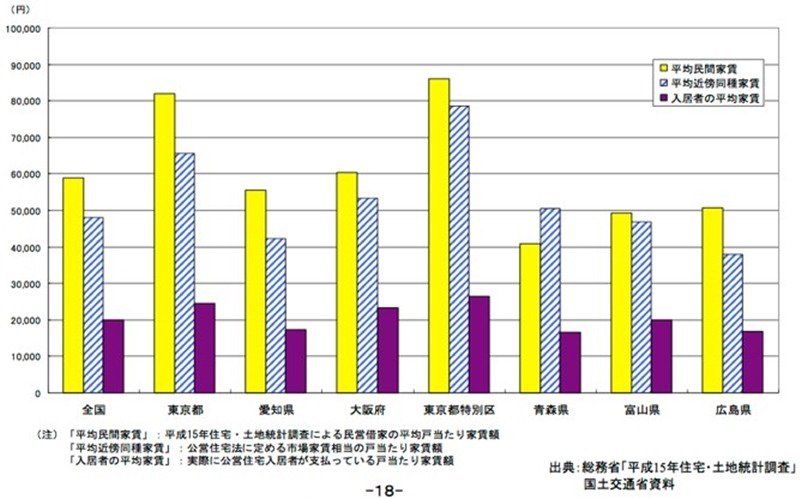

最後是「弱勢租金偏高」的問題。台灣社會住宅租金是由估價師估算而來,以市場租金的7到85折出租,雖是低於市場行情,但對社經相對弱勢群族而言仍十分昂貴。對比日本、韓國、香港的社會住宅租金,多半是以「收入能力」來估算租金,計算後約為鄰近地區租金的3到4折。

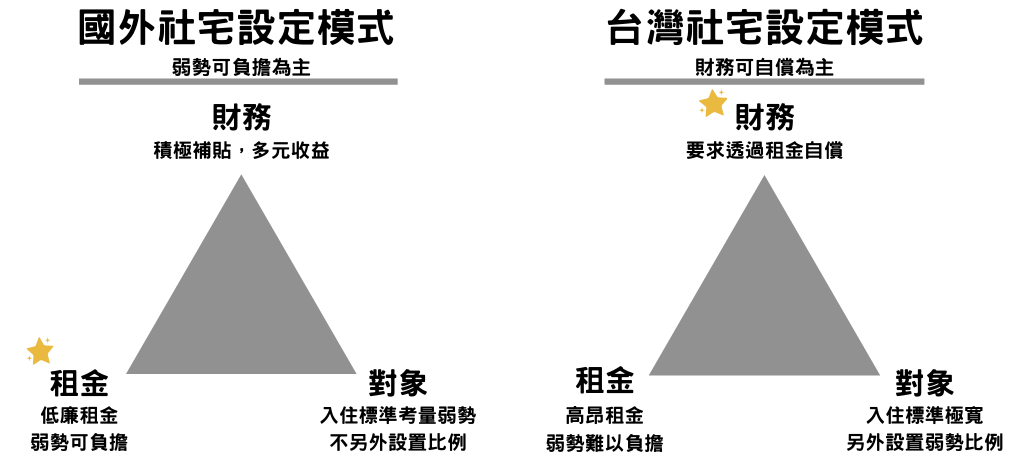

台灣的社會住宅為何會有上述種種特殊現象?我們認為,這是因為台灣對於興建社會住宅的價值認知不同於國外,囿於「自償性」且誤讀「社會混和」意義,模糊社會住宅本應肩負的社會安全網責任。

給誰住的關鍵差異:「補貼性」vs.「自償性」

一般而言,社會住宅作為社會安全網,首先考量的便是「救助性」,也就是要讓弱勢族群住得起,租金就勢必得相對低廉。也因此,興辦社會住宅的財務面設定,就注定無法透過租金自償。

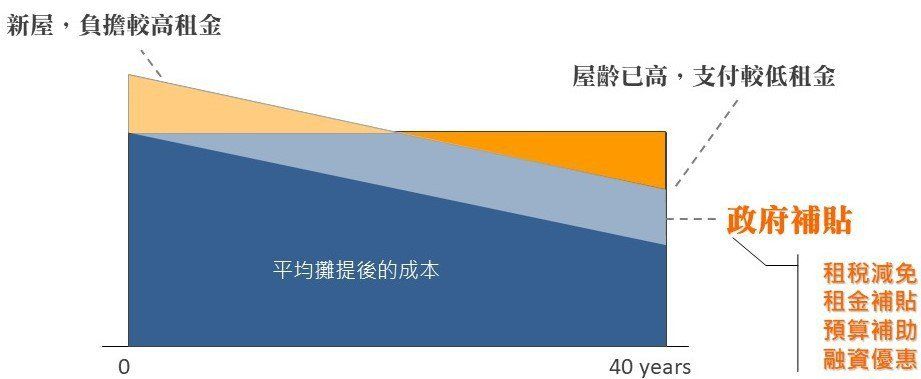

我們可以看到,各國社會住宅都是在「非自償」的前提下——從早期政府的「直接補貼」,到晚近搭配的多元開發模式實現「交叉補貼」——來謀求財務的可持續運作。也就是說,社會住宅無法完全透過租金自償,必然需要補貼,差別僅在於公帑節省(Value for Money)效果。

基於上述救助性的定位導向,各國社會住宅通常僅設定入住者資格門檻(一定所得以下),另外搭配可負擔租金(係指租金支出不超過家庭所得一定比例,國際較常見量標準是30%),得以確保符合資格者都能夠住得起社會住宅。同時,此資格門檻通常是根據社會住宅數量動態調整。

以韓國為例,從90年代開始興建的是以中、低收入者為優先的「永久租賃住宅」與「公共租賃住宅」;2003年後隨著存量增加,再逐步發展如「國民租賃住宅」、「長期傳貰(音作ㄕˋ)住宅」等,擴大照顧對象至中收入階層。而日本社會住宅也是在達一定存量後,於80年代起,逐步將中央日本住宅公團,轉型為提供較高收入者租賃住宅的都市再生機構(Urban Renaissance Agency,UR),與地方住宅公社的公營住宅分流、分工。

但台灣社會住宅卻並非從救助性出發,而是高度強調「自償性」。如2013年新北市長朱立倫推出「青年社會住宅BOT」,宣稱市政府不用出錢就能蓋社宅;2016年蔡總統提出「8年20萬戶社宅」後,首任行政院長林全也表示,希望社會住宅不要動用公務預算,更說能少編就盡量少編。

其中關鍵在於,台灣政治人物普遍未意識到,社會住宅是一種必須透過大量補貼與積累的政策,同時也是社會安全網體系的一環。此外,由於台灣社宅政策在財務規劃上已錯過經濟成長的黃金期2,在國家財政能力下滑的現實條件下,自然更傾向強調財務自償。

然而,因為財務要求自償,台灣社會住宅的租金設定相對昂貴,弱勢群體較難負擔且欠租風險較高,故須採行弱勢保障比例,給予部分租金折扣。也基於財務考量,使得弱勢保障必須設法控制在一定比例,並將其餘社宅租予經濟能力相對較高的家戶,以盡量滿足自償目標,因而使得大部分真正弱勢的群體被排除在台灣的社會住宅之外。

「弱勢比例」其實是扭曲「社會混合」意涵

有論者指出台灣社會住宅需要設定「弱勢比例」的原因:除財務面的考量以外,在政治層面上因害怕社會住宅成為貧民窟或治安死角,即參照國外社會住宅「社會混合」(social mix)的概念,避免社會住宅受標籤化影響。

何謂社會住宅的社會混合?歐美國家因早期大規模集中興建社會住宅,以致在特定地區產生低收入、少數族群群聚的社會住宅,其所衍伸的社會外部性問題而導致標籤化。因此,歐美國家陸續從90年代起,提出以社會混合作為後續社會住宅興辦與營運的原則,簡單來說,即是「分散」與「嵌入」。

「分散」指的是某地區若社會住宅比例過度集中,則透過都市再開發手段,增加多類型市場(租或售)住宅,引入中產階級入住。「嵌入」則指一地區社會住宅比例過低、或是新開發地區,仍須維持一定比例的社會住宅,不應完全市場化。

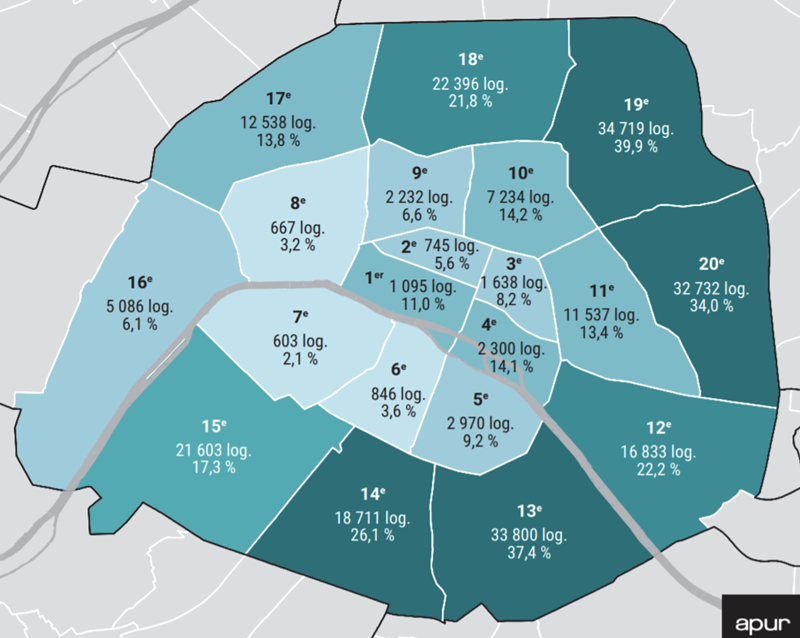

以法國為例,1950年末開始大規模興建社會住宅,並配合「優先城市化地區」(ZUP)政策,選擇以城市邊緣地區作為新市鎮的開發模式。至90年代起,體認社會住宅標籤化問題,開始提出社會混合3目標,陸續訂定《社會連帶與都市更新法》(2000)與《都市更新計畫及指導法》(2003)。一方面透過更新計畫拆除部分衰敗社會住宅,新建產權多樣化住宅;另一方面在新開發或社會住宅比例過低地區,持續增加社宅數量。

換言之,台灣公部門所談論的社會混合完全誤讀脈絡。微觀層次上,台灣現階段單一社會住宅「30%弱勢戶與70%一般戶」混合的設定,與國外討論的社會混合脈絡並不相符,甚至可以稱得上是一個假議題;宏觀層次上,台灣社會住宅比例極低,興建社會住宅本身就是社會混合的具體實踐。

另須補充的是,歐美社宅標籤化的失敗經驗,並非單純的住宅規劃與設計問題,這與其貧窮現象高度對應少數族群有關。反觀日本、韓國、香港等亞洲地區,同樣有大規模的社會住宅興建模式,卻從未激化至社會暴動、炸毀拆除的程度。

台灣實質上沒有社會住宅過多、過密標籤化的問題,現階段更多的問題來自於社會的歧視與缺乏認識。因此更重要的是,社會住宅如何與周遭鄰里建立連結、相互理解,也就是規劃設計與社區營造的重要性之所在。

要讓弱勢住得起,首先落實「可負擔租金」

回到社會住宅「讓弱勢住得起」的核心價值,則需將台灣社會住宅的興辦思維從「自償性」轉變為「救助性」為主。其核心機制便在於設定「可負擔基準」,讓弱勢群體能夠依照此一基準,獲得更合理的補貼,這也是住宅補貼基本精神「弱勢優先、公平合理」的具體展現。

台灣在現階段難以將社會住宅全部提供給弱勢,但即便維持現有的弱勢比例,當務之急仍是先制定讓弱勢住戶可以真正負擔的社宅租金,避免「已經數量不足了,還讓弱勢租不起」的情況發生。

關於可負擔基準,在2016年《住宅法》修法中便明文指出,政府兩年內必須設定可負擔基準,但實際上至今卻遲未公布實施。對此,內政部的回應是,目前中央政府的收支調查不夠準確,按照這些資料來設定可負擔基準,無法真正補貼到需要的人,反而會補到很多「假」窮人。但弔詭的是,現行社會福利的補貼發放基礎數據,也來自同樣的家戶財稅資料,內政部此一說詞,顯然是推託之詞。

在缺乏「可負擔基準」的狀況下,造成社會住宅租金標準不一、補貼不一的情況,額度也多淪為喊價,租金並非考量弱勢族群的負擔能力而訂,而是考量租金是否能夠財務自償,甚至依照周邊地區的行情不斷漲租。4種種結果造成弱勢住戶好不容易申請到社會住宅,卻仍因租金問題而放棄,造成補貼資源的逆分配現象,也降低社會住宅作為社會安全網的功能。

預算從哪來?「房產稅制合理化」與「都市再開發利得」

要落實社會住宅的可負擔基準,另一問題會是:預算從哪裡來?

參照各國經驗,早期都是透過大量的財政補貼,讓社會住宅租金達到弱勢可負擔。即便在社宅存量達一定比例後的轉型期,也未見各國將「租金」做為社會住宅的主要財務自償機制,而多採取多元的財務經營模式,並與「都市再開發利得」結合。

歐美經驗如荷蘭、法國都透過都市再開發,藉由市場住宅、商場、停車場等項目的收益,來補貼社會住宅的興建資金;紐約則透過包容性區域劃分(inclusionary zoning)的作法,要求民間開發商需提供一定數量的可負擔住宅(可視為民間版社會住宅)。5

亞洲經驗如韓國,則是要求特定類型與規模的都市更新計畫,必須提供一定比例的住宅作為社會住宅6;香港則是透過公屋(社會住宅)與組屋(類似台灣國民住宅)的搭配,讓組屋出售利得挹注公屋財務缺口。反觀台灣,政府在都市開發上靠近開發商、容積獎勵浮濫堪稱舉世無雙,但在導引開發利得回饋社會住宅的興辦上則是明顯不足,亟待改進突破。

由於台灣目前社會住宅存量嚴重不足,政府除應積極設法結合都市開發利得,「財政補貼」仍是必須。財政來源不外乎稅收,例如房地合一稅,該稅制於《房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法》立法時便規定7,房地合一課徵所得稅稅課收入扣除由中央統籌分配予地方之餘額,用於住宅政策及長期照顧服務支出。

但事實是,房地合一稅105至108年度共挹注長照基金約137億元,卻完全沒有對住宅部門進行補貼。為何明文規定應挹注在住宅與長照的稅金,卻完全沒有補貼到住宅政策?問題可能就在於政府認為,社會住宅與其他「社會福利」不同,並認為其可透過租金自償運作,但這樣的做法,反而讓許多需要被照顧的對象被排除在外。

若從更長遠「8年20萬戶」的財務需求來看,思考「房產稅制合理化」或有其必要,如目前房產持有稅實質稅率僅有0.13%8,遠遠低於國際標準。若能適度合理調整,讓增加的稅收作為社會住宅穩定的補貼財源,即「取之於地產、用之於社宅」,應有其公平合理性。

結論:建構社宅補貼的「財務可持續」機制

台灣社會住宅目前仍在數量發展的初期,必須堅持「弱勢住得起」此一核心價值,否則高昂的租金反而會排除真正需要社會住宅的群體。後續首要任務,就是盡速訂定「可負擔基準」,將目前的「自償性」角色認定,轉變為與國際接軌的「補貼性」。

要達成可負擔基準的前提,則是財務策略的進一步深化,即以「都市再開發利得」與「稅制合理改革」雙管齊下。前者檢討台灣目前浮濫的容積獎勵與開發獲利挹注、交叉補貼;後者則是檢討目前過低的房地產持有稅,增加政府財源挹注,才能讓社會住宅政策穩健推動下去。

[1]:日本社會住宅入住標準為所得分位25%,香港入住標準約為所得分位30%以下。

[2]:對照台灣與韓國經驗更可凸顯此一錯過代價。雙方同樣在上世紀80年代末有住宅運動,當時韓國經濟發展與GDP表現尚不及台灣,但卻決定開始興建社會住宅,而台灣則蹉跎30多年才啟動。

[3]:據法國《住房字典》,社會混和指的是:通過住宅計畫,使得不同社會階層的人們能夠共同生活在同一個城市單位,是各項社會政策的終極目標。

[4]:2019年行天宮、萬隆站和敦煌社會住宅皆依據周邊行情調漲租金,漲幅最高的萬隆社宅三房型調漲約24%。

[5]:以紐約為例,通過區域重劃指定不同區域住宅的開發形式及規模,一般在容許高密度開發的區域,要求開發商配合興建一定數量可負擔住房,並給予容積率獎勵與租稅減免。起先,包容性區域劃分只在曼哈頓島推行,其後也在其他行政區採納。現任市長Bill de Blasio於就任後,提出「2014-2024住宅十年計畫」,進一步強化此作法力度。

[6]:韓國都市再開發明訂必須提供17%(首爾為20%)容積做為社會住宅,政府提供容積獎勵,當作土地費用,並以「成本價」購入社會住宅。首爾市總計已循此模式取得55,103戶。(統計至2014.04)

[7]:參見《房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法》第三條。

[8]:引自台北市地政局何慎筑〈揭開實質稅率的神秘面紗〉表2「各國不動產持有稅實質稅率比較」。