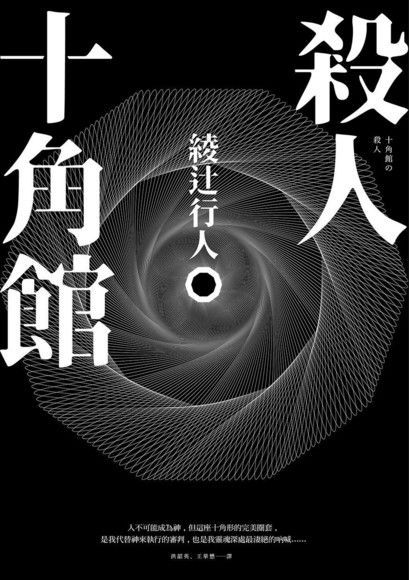

經典卻評價正負兩極的創世作—《殺人十角館》

故事縮影—情關讓活著的每一天何其難過

一切要從前往「角島」的船開始說起,除了船長及其兒子外,其餘六名遊客都是大學推理小説研究會的成員,籌辦本次活動的社刊主編希望藉此為期數天活動,讓大家能生出品質優良的文章。當然推理研究社所選的活動地點絕非尋常,半年前的角島發生了四人命案、一人失蹤的懸案,至今警方仍將失蹤卻苦尋不著的園丁視為嫌犯。故事開頭可以依稀看出阿嘉莎·克莉絲蒂名著《一個都不留》的影子,也是一夥人前往孤島準備自己的小旅行,但因作者安排的動機不同,我們可以看出截然不同的寫法。《一個都不留》的開頭描寫了眾人懷著不同心思及動機要前往海外小島,這裡阿嘉莎便開始刻劃不同腳色的特徵,讓讀者能隱約感覺到這群帶有故事的人物聚在一起肯定沒好事發生。而《殺人十角館》則把鏡頭聚焦在綽號「艾勒里」的人物上,他開始闡述著對於推理小說的期望,以及科技發展帶來衝突的擔憂,而事實上,這樣的擔憂現在看來可說是有其道理,作者在寫推理小說時必然要排除科技帶來的便利性,或者將這些科技無用化,否則讀者很容易因為沒有驗指紋、查血跡或看監視器等橋段而出戲。

上島後為了營造詭譎的氣氛,同時也不能讓角色太快起戒心,兩位作者都用了點小巧思,《一個都不留》裡用十個小瓷人和恐怖的童謠暗示著風雨將臨,小瓷人和童謠裡的戰士都映照著戰士島的名稱,眾人不察有異還引以為樂,認為是島嶼主人的幽默,而《殺人十角館》則是使用標示「第一名受害者」、「兇手」和「偵探」等文字的塑膠板來暗示眾人的命運,但又留一條思路讓大夥想說可能是某人的惡作劇,想要玩甚麼推理遊戲而不以為意。至此兩位作者安排的橋段都還算足夠合理。

而接下來兩人的故事路線為了各自的鋪陳而有了不同的展開,《一個都不留》的主題是審判,被邀來島上的客人都有著各自無法被法律制裁的過去。阿嘉莎為了合理化兇手動機,於是篇幅便花在陳述個人過去發生之事,以及各自對所犯過錯的解釋。這樣做還有個好處,是能讓角色立體化,讀者可以對多達十名的登場人物有更深入的認識,並且節奏上還能配合歌謠暗示的一一死去,而不讓讀者覺得煩躁。而《殺人十角館》則是將主題訂為復仇,兇手沒有要讓這幾名死者知道自己為何而死,所以劇情的推動分作兩線,一線是讓讀者被島上的獵殺過程吸引,另一方面則是安排未參與活動的前社員收到犯罪預告信來作為追查動機的路線。

在推理這方面,全員死亡的設定讓作者很難安排兇手留下甚麼足以推敲出其身分的線索,如果讀者看的出來但劇中角色卻視而不見,那合理性就大幅降低,不免影響讀者閱讀的投入感,所以兩者在殺人上都沒有用上太過於複雜或精密的手段,而且存活者也無法提出任何不在場證明。這點比較像是現實中可能會發生的事情,太過複雜的殺人機關出現在B級恐怖片中比較合理。作品最大的挑戰在於最後一人的死亡該如何安排。這點只能說雖然未到完全不能接受,但兩邊的表現手法都有點差強人意。

綾辻行人的出道作處處可見《一個都不留》的影子,在甫出版時也被視為日本推理界的一大新星,但即便兩者都能看出作者的用心,《殺人十角館》的風評卻不像《一個都不留》留下經典的地位,個人覺得最大的差別應該在於劇情規劃上的期待感,在《一個都不留》裡,讀者知道大家都會死去,但在角色越來越少且警覺性越來越高的情形下,阿嘉莎利用歌謠與小瓷人營造的懸疑及各角色間的互動及心裡盤算,有效的讓讀者不斷轉移對嫌疑犯的猜想,試圖從中找出兇手,而這樣暴風雨山莊加上歌謠殺人的搭配也成了令人津津樂道的組合。

回過頭來看《殺人十角館》,島上發生的一切在沒有歌謠的指引下,殺人手段又更顯簡略,重擊、毒殺及勒斃,形成了誰都有可能下手、卻誰都沒有不在場證明的情形,於是沒有較明顯可能犯罪的人選時,眾人在島嶼中的推理便顯得多餘,讀者可以細讀,但跳過也不影響後續劇情理解。接著是本島追查兇手動機的路線,這裡綾辻行人安排了建築師中村青司滅門的懸案,中村是角島的所有人也是十角館的設計者,他和妻子及傭人夫妻四人住在島上另一棟房屋「青色館」裡,只是這棟房子約在半年前已被燒毀,四人皆於火災前死於不同死因上,而當天島上還有一名園丁失蹤。而在這眾人歡喜出遊之際,卻有封信寄到各人家中,指控著眾人應為1年前社團學妹中村千織之死負責,而信封署名者即為中村青司,讓人不禁聯想到兩人是否為父女關係。這點安排倒是不錯,中村青司究竟是否為詐死,一方面呼應島中「兇手外來說」的結論,二來也讓島外扮演偵探的前社團成員江南孝明有追查下去的動機。

可惜的是,雖然綾辻行人故事架構十分完整,但我個人認為《殺人十角館》無法比擬《一個都不留》的地方,就在於最後揭示謎底的部分採用了「敘述性詭計」。讓我們回到書的開頭聽著綽號「艾勒里」的大學生侃侃而談,綾辻行人藉著他的口表達了對於「社會派」的厭倦,在他看來推理應該要回到最單純的元素,兇手V.S偵探。

毫無情調的警察機構並不值得喝采──它不及推理黃金時代的名偵探們,沒有華麗的『理論』和『推理』,只有超越名偵探的現代搜查技術。

但最終謎底的安排卻是採用無法推理的「敘述性詭計」,這讓本書的地位又掉了一個層次。我並非說敘述性詭計不好,事實上使用敘述性詭計又讓讀者能反覆閱讀的好作品大有人在,然而必須了解到此類詭計一旦揭示後,讀者重複閱讀的動力便會大幅下降,所以需要搭配劇情鋪陳和深入的人物刻畫才能讓作品在讀者心中先留下印象,再靠著戳破伏筆帶來「啊!原來是這樣」的驚嘆。但《殺人十角館》起初看來是想走艾勒里昆恩那樣向讀者挑戰的路線,孰料因為採行敘述性詭計而自縛手腳,無法真的做到完全揭示證據,如此一來,前述刻畫不深的角色變成了缺點,沒有如《一個都不留》這樣氣氛的營造及心理的描繪,只剩下破梗的驚喜感,也難怪在後來各種推理作品興盛後,這樣的驚喜感因為取代性高,而無法複製剛出書那時代的驚喜感,也無法獲得相對等的評價。

歷史剪影—殺人十角館的兩極化評價

如果從現在的角度來看,著實很難理解為何本書在當時會獲得如此高的評價,對我來說如果要解釋這本書的地位,或許應該從日本推理的流派興衰來解釋起。要聊日本的推理小說,首要提及的作家就是江戶川亂步和橫溝正史。

江戶川亂步以「兩分銅幣」和「D坂殺人事件」開始在文壇中立足,兩者都屬於中規中矩的推理作品,雖然文壇評價不錯,但大眾接受度卻不高,感到困擾的亂步開始在作品裡增加異色的成分,用現在的眼光來看比較像是「藍色蜘蛛網」,而且還是獵奇版的。另一方面,橫溝正史則是將作品聚焦在鄉野及戰後頹廢的東京,但隱藏在大家族背後的殺意,仍然是可以藉由邏輯和推理加以爬梳的。也就是說,此時的推理小說界興盛的是「有邏輯推理過程的本格派」,與此相對的是動機是相對簡單的「錢、情、仇」。

而自50年代開始,日本隨著經濟起飛,各式社會問題也隨之而生,此刻推理文壇也迎來了一位大師,也就是「社會派」的宗師—松本清張。此時的文學著重在反應社會問題,凸顯的是底層人民被社會制度綑綁的痛苦。也因此,殺人手段開始簡化,取而代之重視的是殺人動機和社會背景。但其實社會也沒這麼多問題可以讓作家發揮,縱使有,松本清張也只有一個。漸漸的這類小說演變成風俗小說,即單純呈現社會風情及其不同樣貌的小說,與全盛時期相比,少了點批判或凸顯社會問題的一面。

推理小說演變至今,讓前段時間的我產生一個錯覺,因為故事是靠著在讀者心中埋下不解的種子來推動,而結局都是為了解開讀者心中的這個困惑,那世上的小說不就在某種程度上都可以說是推理小說了?但實際上推理小說(尤其是本格推理)是有著更嚴謹的原則,雖然即便如橫溝正史或江戶川亂步這樣的名家也不一定都會依循,也就是故事中那推理導引的嚴謹性才是推理作家們所追求的。提筆至此,我多少可以理解《殺人十角館》在出版時之所以能引起討論的原因。在那個對於社會派故事疲乏的年代,對推理著迷的讀者對市面上的選擇一定都有著隔靴搔癢的難耐感,故事既沒有足夠的線索、也沒有偵探嚴謹的論斷,只依靠劇情不斷撥開迷霧,這怎麼能算是推理小說?所以〈殺人十角館〉回歸最原始的風格,以暴風雨山莊、突如其來的殺人劇情以及一個不斷推論的假偵探,提供了這群讀者期盼已久的「推理小說」,再加上故事採用了敘述性詭計這個當初並不算風行的寫作技巧,以及島田莊司這名本格派大師掛名推薦,並冠以「新本格」這樣以人注目的名號,如此看來,這書能暢銷並具一定地位也有其道理。

總結來說,這本書可能不符合現代讀者對於「改變時代」的理解,但綾辻行人實際上也的確藉由本書帶來「新本格」和「敘述性詭計」的盛世,縱使書中劇情稍嫌單調且犯案手法也不夠嚴謹,但在當世代的確是開了不少讀者的眼界,讓大家驚嘆原來推理小說可以這樣寫,能有這樣的評價就足以配上經典的頭銜了,縱使隨著世代的演進,推理小說普及化後讓本書相較之下不那麼亮眼,可能相反的還襯出其不成熟之處,但考慮時空背景及其帶來的影響,本書仍有它值得一讀之處。