聚光灯外的地震亲历 · 没有模糊血肉、没有救灾英雄、没有调查记者、没有家国情怀

对普通市民来说,关心柴米油盐,偶尔麻将火锅,才是生活。一方有难,八方支援,是义不容辞的事。有人一马当先,有人量力而为,有人报国无门。2008年5月12日,成都,瞬间从「一座来了不想走的城市」,变成一座「来了走不脱的城市」。多少年轻人前往赈灾,却又在第一时间变成灾民,等待救助。十年后,回想起有点遗憾,当时离震区只有50公里,却没有深度参与进去。每次和外省朋友聊起,我总是轻描淡写,好像那时当了一回逃兵。后来朋友圈多了很多记者,得知大家的「辉煌经历」后,更觉得惭愧。

很多事,只能用虚拟语气叙述。"Could have done"

回头看去,那时真的是一个孩子,做不了什么,不知道可以做什么、该做什么。10年过去,趁着记忆还未完全模糊,我想记录下聚光灯外的地震亲历。这里没有模糊血肉、没有救灾英雄、没有调查记者、没有家国情怀。有的是信息的闭塞,基建的落后,匮乏的知识储备与预案,贫瘠的心理干预。震区之外,普通人的生活也充满奇怪的猜疑、恐惧、迷茫,最终形成了「小震不用跑,大震跑不脱」的人生态度,一切照旧。

## 秩序井然

「胖哥,别抖腿了!」,这是第一句呼喊。2:28pm,同学们已经陆续就坐,还有2分钟,微积分的课程就要开始。刘老师已经整理好黑板,站在讲台上,手背在后面,期待地目光不时扫过门口,额头秃掉的一块像星星一样,时闪时暗,好像在给秒针打节奏,好让时间静静流淌。一句呼喊,打破了沉默,但同学们很快意识到,这不是谁在摇桌子。教室开始嘈杂,交错的细语中,听到大家在纷纷议论,学校的楼是不是坏了 —— 豆腐渣工程,这是第一个刻板印象,没人知道是地震。

当我们走到门口的时候,楼梯上已经堆满了人,但秩序井然。没有人跑,没有人推搡。我们是排着队走下楼的,但并不是什么「训练有素」,只是没人知道地震是什么感觉。既然学校的楼有问题,那就离开楼吧!

下到地面后,我的第一反应是掏出手机,给一个中学的好友发短信,聊聊「大学奇遇」,问问她那边是不是也遇到过什么怪事。发了两个短信,没有成功,我开始有种莫名的慌,这才意识到问题的严重,恐怕不是楼的问题。而短信失败的样式,又和以往傍晚拥塞的表现完全不同,好像第一次看到Mac灰屏时候的感觉,不知所措。这时候,有同学开始叫「快看地面在动!是地震!」。这时,紧跟的几波余震陆续到达了。下楼的时候我们在运动中,对震动并不敏感。而这会在地面站稳了,又晃动起来,才瞬间双腿发软,「幸灾乐祸」的情绪一下散尽,只有恐惧。

这才是普通人的开场。没有报道中「范跑跑」这样贪生怕死的人,也没有(看到)神勇救人、冷静指挥的老师。我只看到了一个分布式、自组织的multi-agent系统,惊叹它的精巧。我坐第一排,出门较早,据说刘老师是最后出教室的,后来我问他,你怕吗?他说,当时只有一个想法,觉得昨天(周日)才祷告过,还没有到我灭亡的时候,没有其他想法了。再后来,别人问我,怕吗?我说,最初的30秒没有感觉,是懵的。我并不冷静,我只是懵。

## 空白一小时!

全国、乃至全球的新闻网络已经动起来,震区外的人收到了QQ的推送,短信、电话的问候不断涌向四川。震中生还的人正在收拾残缺的胳膊,奋力刨开一地砖瓦,含泪呼喊着亲人的名字。里面的人在动手,外面的人在动口。而夹在中间的人,则进入了奇怪的真空区域,通讯中断,没有任何信息。

那种感觉好像身处暴风的中心,四周都是可怕的宁静。短信不通,电话不通。有人猜测是基站被震坏了。但据后来的研究所说,并不是接入网坏了,而是核心网拥塞。因为大量问候信息涌入四川,超过了网络设计的峰值,通讯系统瘫痪。而另一边,第一波志愿者已经出发了,在成灌高速逐渐排起长龙,直到正规军也加入,大部队缓慢推进。信息高速和物理高速都拥塞了!

哪里地震了?有多强?死人了吗?离我们多远?这里要不要紧?没事了,回去上课?还是有余震,再等等?……到哪里等呢?

没有预案。没有知识储备。那是2008年,没有朋友圈可以刷,没有小游戏可以玩,没有数据网络,没有wifi。没人敢回宿舍用有线网上校内论坛。—— 搞忘说了,学校规定大一学生不准带电脑。

恐慌没了。信息真空中的人们开始焦灼。

大多数同学已经分散开去,学校的操场、路面、广场上,都是熙熙攘攘的人群。有三三两两站在路中间攀谈的,也有独子找了一颗小树靠着发呆的,还有躺在地上晒太阳的。

二十分钟后,我干了一件今天想起来也极为震惊的事。我快速冲回了教室,三两下把书收好,又冲了回来。看着旁边一脸震惊的同学,我说,看,没事的吧。回到宿舍,辅导员不知在哪里,宿管在门口一脸懵。没有人收到通知,不知道下一步怎么办。我又没多想,冲回宿舍,拿了纸笔,以及够吃两天的书。没看错,是书……

大约一个小时后,学校广播站响了,接着是清脆的女声,「2点28分,四川汶川发生7级地震」

「据最新消息,汶川发生8级地震」

「据最新消息,……」

## 露宿操场,恰逢连夜雨

随着信息的流通,人们组织起来了。宿舍已经不准住人,只允许短暂进入,取得棉被和床单等基本物资。操场上有序地分出了一些集结点,各个班级开始清点人数。

通讯还未恢复。同学们一边打发着时间,一边等候着下一步的指示。

黄昏,人群有一些小小的躁动。「没事了,让我们回宿舍吧」。「不行,还有余震,不能进宿舍」。「余震在哪里呢?都等了几个小时了,没事。」。很快大家的意见分成了两波。保命派坚持在操场过夜,直至进一步通知。乐天派坚持地震已经过了,并且主震都没震垮我们的楼,还怕余震干什么。讲真,直到几天之后从网上看到大量报道和图片,没有人知道8级地震意味着什么,距离震中50公里是危险还是安全。当然,从学校的角度,「程序尽责」的压力是很大的,所以人群继续滞留在了操场上。

入夜,操场的射灯亮起,照得如同白昼。大多数人的脸上写满了疲倦,有的人埋头看书,有的人卷在铺盖里面睡觉。我时不时尝试短信和电话,继续失败中。这时下雨了,人群又开始了躁动。有人急迫地要求回宿舍,但被拒绝了。操场上并没有专业的救灾物资,只有零星几顶普通的露营帐篷,有一些爱好户外的同学穿了冲锋衣,其他的人就偎在有雨伞的同学旁边。雨继续下,坑洼处开始积水,有人的衣服打湿了,有人的鞋子进水了。

难熬!

「去网吧,通宵吧」,大蛇哥是班上的意见领袖。这一号召,云集响应。我也实在耐不住了,去网吧好歹有个地方坐,困了咪一下,顺便上个QQ,问候一下远方的同学。总之,比在操场强。我们一行人浩浩荡荡向南开去,越过一片工地,翻过一座墙,来到了还很原始的顺江小区。

煎熬到极限的时候,命都可以不要。好死,还是赖活,这是个问题。

去网吧的路上,我收到了母亲的短信,「我们这里地震了,家里都好,你要注意安全」。我赶紧回「我们也地震了!没事!」。短信弹了回来。我于是打电话,但不通。一看短信时间,是几个小时前的。

## 假新闻

13日,一大早收到了家里的电话,两边问候一下,都没事。通讯网络基本恢复,一切似乎复原了。我们从网吧回到学校,等候通知,是上课还是继续休息。

有人开始在食堂搞恶作剧。买一份饭,若无其事地吃着,然后突然丢下筷子,往外面冲,还一边喊地震了。接着其他不明所以的人,也跟着冲出来。不怕万一,就怕一万。即使「狼来了」好几次,仍然屡试不爽。后来学校当然严厉叫停这种制造恐慌的行为。于是坏孩子从群体攻击转向单体攻击。遇到吃得正香、或者打游戏入迷的同学,就从背后悄悄接近,然后突然摇他椅子。坦白讲,作为旁观者,也能从别人的惊恐中获得乐趣。

没有朋友圈能刷,没有课可以上,无可聊赖。

然而,真正的恐慌才刚刚开始。

「咦,谁发了个短信。靠,10点6分有余震。还有两分钟,快跑」

一群人冲下楼。

「不是说10点半吗?」

「上午都是小的,下午2点有次大的,一定要小心啊」

谣言,都是「他们说」的。就这样,预测类信息泛滥开来。有人给自己设置上闹钟,紧尊收到的每一个短信,提前下楼,不可万一。我累了,把十几条未读短信按掉,就把手机扔一边,埋头看书去了。殊不知,差点错过了最重要的一条信息:

「都江堰水源已经被污染,成都地区即将断水,请广大市民及时储备」

直到隔壁寝室的杨过同学气喘吁吁回来,我才意识到又出大事了。他抱着一大箱水,用怜悯地眼神看着我,告诉我16号超市的水已经被抢完了,顺江小区可能还有。我抓上手机就冲出去。下楼的时候瞟了一眼,擦,有条短信就是说断水的,怎么刚看都没看就按掉了,悔不该啊。我一路狂奔到顺江小区,比体育考试还卖力,看到小店里面还有水,一下放心了,买了一箱回去。

后来发起这条「假新闻」的人已经被处置了。而多年后,我们还在被「假新闻」困扰。假新闻的定义、侦测、辟谣,有许多问题要研究解决,但至少有一个明确方向。而对我最困扰的一个问题是:假新闻值不值得、应不应该转发?

如果不转发,知道晚了,那水被抢完了怎么办?也许我们真正关心的事情,并不是「是否有水污染」,而是「有多少人相信水污染」,换言之,「有多少人已经在超市抢水了」。你看,真相虽然很重要,但在人类的群体行为面前,是如此无用。从信息准确,到预测准确,到正向引导,可能是下一代媒体人需要努力的。放到财经传媒(广义传媒;未必是新闻媒体)的场景,这是一个非常「值钱」的问题。当一条未验证的消息在社交媒体上发酵,即将扰动市场的时候,作为一个严肃的财经传媒,是否要把这条信息提供给你的订阅者?等验证,可能错失良机; 不等验证,又容易赔上牌子。

第2日在喧闹中过去,学校没有继续运作的迹象,人们囤完足量的水后,一切又恢复平静。晚上,人们自发形成了很多群落,聚集在宽敞大楼的底层,自带床垫和被子,摆着冲锋姿势睡去。

## 回家

14日,陆地的公共交通恢复了一些,但回金堂的长途客车排期已经打破,等了一会没有见着。我想,向东走就可以了。我想回家看看。那会没有数据网络和百度地图,身上也没有多少现金,打不起车、住不起酒店,甚至吃不过5顿饭。所以这是个冒险的决定。我大概知道途径的几个县城,就上路了,看到有过路车就招手,请他们捎一程。那时候有真正的顺风车,大多数不给钱,还很安全。

拼了几个车,又坐上了公交,一路辗转,终于回到家里。

看到一家人好手好脚,莫名其妙想哭,又忍住了。

晚餐了,听父母讲身边的故事。金堂的震级没有学校高,但破坏却更大,震后多了不少危楼,不再启用。听父亲讲逃生的历程时,捏足了冷汗。他的单位在一栋危楼,几十年前修的,质量并不过关。地震的时候他正在4楼,紧挨着有一栋3层的楼。地震初来时,他先是钻到了办公桌下面。待第一波停下,他从窗户跳到了对面的楼顶,觉得摔下去也比上面砖头压下来要好。很快余震跟来,3层的楼开始剧烈晃动,他说这次可能要完蛋了。第二波停了,楼还没垮。他迅速从窗户翻回去,冲到了楼底。一路上看到不少天花已经坠落,墙体有一些剥离。捡了条命回来。

我问妈,你不是发短信说家里都好吗?

是啊,不都好着吗。没缺胳膊少腿的。然后母亲也讲了幼儿园的事,孩子吓坏了,也有老师受伤。因为要等到把孩子全部送回家长手中,才能下班,所以当天回去晚了,急坏了父亲。

好了好了,回来就好,先睡吧。

后面的几天,人们都在努力恢复正常的生活,工作的大多回去了,学校基本是停的。偶尔爆发一些谣言,但很快被止住。偶尔有一些余震。有人坚持冲楼,还没冲到楼底,就已经停了。也有人开始习惯无所谓了。这几天没别的事情,我就泡在网上,看新闻、看图片、看寻人启示,那时候不懂Civic Hacking,不知道可以做什么,也不知道看这些有什么用,但就是停不下来。看多了就想哭,又把眼泪吞回去。脑袋里面不时有凄惨的影像划过。然后我就想,天啊,洗白我们吧,换得一家人安好,其他我什么都不要了,我们从头开始。房不要了,车不要了,第一名不要,大学不读了,我要变笨,每天买菜做饭、打扫房间,过普通的生活。这个念头停下的时候感觉很奇特——明明一切都好,一切都有,不洗白我们也好,为什么非要天洗白我们呢?

答案是 PTSD

好一段时间,家里始终有很多个「土制地动仪」,那是父亲的发明。最简单的一款就是把胶樽装满水倒过来。复杂版本的会有钢珠,落在盆里发出清脆的声音。父亲说,从5楼跑下去要20秒;家里的门是钢架的,不好,门框可能受挤压变形打不开。听过特别心塞。车也没有闲着,后备箱一直有几箱水、一些干粮、常用药物、床单帐篷、……

除了脑中一些去不了的阴影,家里多出的防御工事外,小县城已经恢复。只是晚上在广场上散步的人越来越多,邻里相互问候,分享这天的新闻,久久不肯散去。

## 时间印记

几天后返回学校,加入了外围的救灾工作,在犀浦的一个物资中转中心帮忙搬运。又过几天,学校恢复上课,汶川逐渐淡出日常生活,但还会频繁出现在新闻中。

地震留给每个人不同的印记。经历过地震后,感觉活着就是幸运,好手好脚就是福报。有家人、有朋友,夫复何求。于我来说,之后的每一天,都好像是最后一天。我开始频繁写作,生怕每过一天,我在这个世界上留下的东西就会少一些。博客被封之前,总共写了大概300篇。我不再拥有周末,越来越少去参合「真三」的局子,ACM、数学建模,什么比赛都去打,进了两个实验室,做了一堆项目。如果每周的周末是2天,一年52周就是104天,那三年的周末总共就是312天。很自然的,我把4年的事情压缩在3年做完了。地震两年后,临毕业时,我邀请同学们写了那本不再翻开的同学录,貌似成就斐然,但兴奋不起来,好像错过了什么。

半年后,应学校公关的需要,接受了一些报纸的采访。

再翻出华西的特稿时,感觉夸张怪诞,但看罢又会心一笑,惊叹记者的笔力,也惊叹我们是如何走到这地步的。要留点什么给这世界太容易了。以前只觉得要留点什么,现在想留点有用的。好好想想,仔细观察和体验,不急。

小时候,读语文课文,得知北京人会「睡不着眯着」。经历过汶川地震的洗礼,才能明白四川人「地震了不跑」的态度。后来的我们,生活、工作总是很多意外,或惊喜或失落。但世界之大,束缚之多,还未来得及放开双手,去驰骋江湖。事情总是不断袭来,但来事了「不跑」,大不了「眯着」,日子就这么过了。在这个最好的时代,一切都被推着高速地前进。

--

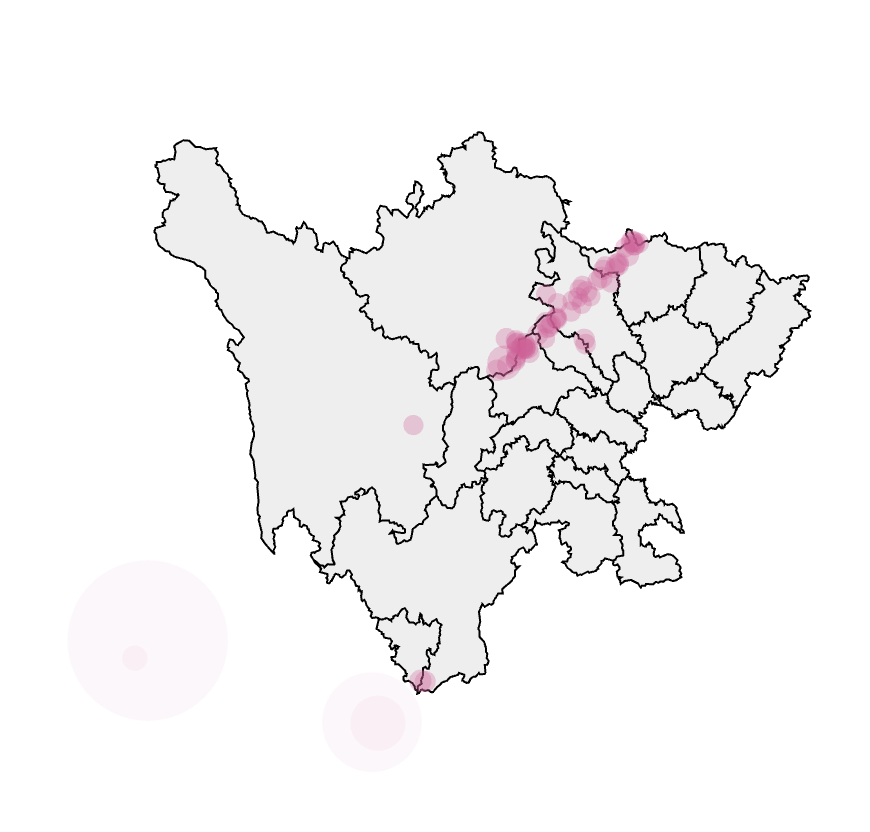

题图:2008年汶川地震带,来自四川百年地震的简易可视化,2017年8月在深圳讲课,恰逢当日九寨沟地震,用D3给DMEP培训班的同学做的地图示例。点击原文链接查看。

https://hupili.net/20170800-sichuan-earthquake-in-100years/index.html

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐