緬甸變天近四個月,企業家艱難求生,海歸何去何從?

作者|余佩樺 編輯|漆菲

2005年,主修國際關係的塞繆爾(Samuel)大學畢業後,回到位於仰光的家裡和父親一起工作。當時的緬甸處於軍人政權及歐美經濟制裁之下,工作機會稀缺,人才外流嚴重,年輕人幾乎無法不靠關係找到工作。

「大多數的大型企業都跟政府或軍方有關係。」塞繆爾說,「我們試圖向政府供貨,賺了一些錢。但實際上,很難競爭得過與軍方有關係的公司,因為政府招標是由那些軍人將領們決定的。」

工作了大約五年後,塞繆爾決定自行創業。起初,他不知道該做什麼生意,只是租了一個小店面,並且在黃頁刊登廣告。三個月後,有商人詢問,是否能為當地酒店提供門鎖,這開啓了他接下來十年的小眾生意。

塞繆爾聯繫上與父親公司相熟的幾位在華聯繫人。他對建築行業和相關法律一無所知,只能向供應商請教行業知識,並使用緩慢的網絡連線查找各類門鎖產品的具體規格,並據此向業主提案,設法從中國訂購門鎖。

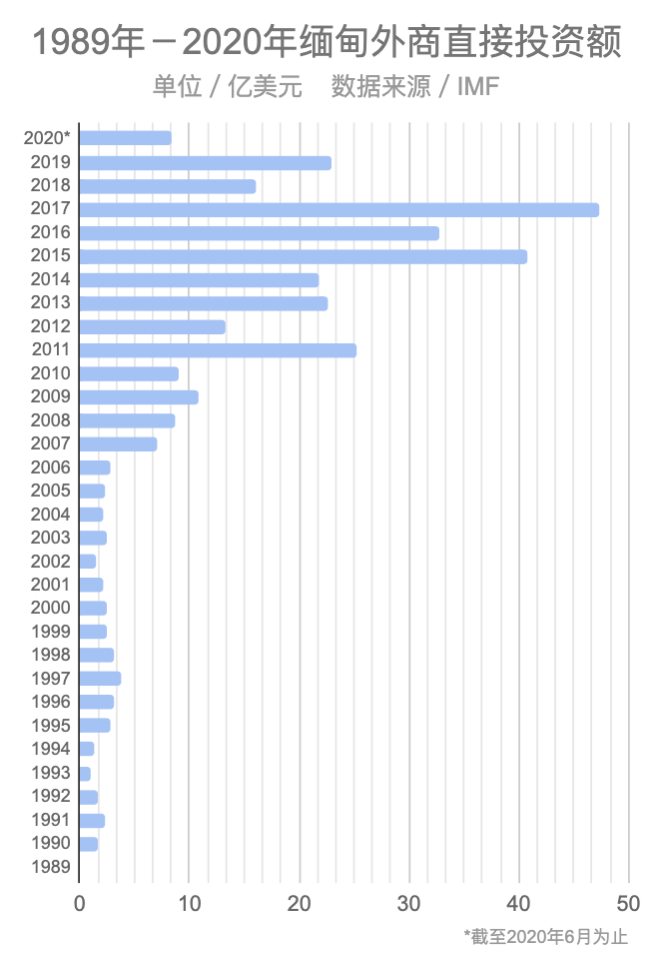

2011年,由退役將軍登盛領導的准文職政府宣佈開啓民主改革,塞繆爾的職業生涯也出現了轉機。外國投資者對緬甸表現出了極大興趣,觀光客也來到這裡,使得酒店、辦公樓和住宅的需求激增。

塞繆爾的主要客戶是國際連鎖品牌酒店。他承接的項目不只在商業樞紐仰光,也供貨給觀光勝地蒲甘、茵勒湖、額布里等城市的觀光酒店。他還逐步把業務拓展至其他的建築材料。

「在登盛政府治下,商業上的競爭變得更為公平,不論你是跟政府還是跟私營企業做生意,只要你有較好的價格和品質,就能拿到訂單。」塞繆爾說。

如同緬甸大部分民營經濟部門所經歷的,塞繆爾也見證了酒店行業的飛躍式發展。「我們參加了各種國際研討會,同國際夥伴一起工作。我們能看見別人走過的彎路,並從中學習。」塞繆爾說,「我們直接採購最新產品,不需要販售那些舊技術,也不需要花時間來適應新技術。」

他舉例,以往,人們要把卡片插入酒店門鎖或刷卡來開門,新一代產品只需要讓卡片靠近門鎖就能打開,甚至都不用等顧客從包里取出卡片。「我們直接使用了這種靠卡式的門鎖。」

「我們的資產正大幅縮水」

今年2月1日,塞繆爾甫一聽說軍隊奪了權,就立刻趕去銀行網點,排了數小時的隊,取出了企業賬戶上的大部分資金,並將這些緬幣兌換成美元。

「我從不信任軍隊。」塞繆爾說,「實際上,我們冒了險。由於銀行制定的貨幣兌換政策,我們損失了一些零頭。但沒關係,保留美元是最保險的。」

三個多月過去,塞繆爾的舉動被證明有先見之明,他的許多同行都在為嚴重的現金短缺而苦苦掙扎。

事實上,緬甸人開始較為廣泛地使用銀行服務是在2016年至2017年。2003年,一些非正式金融機構的倒閉引發了銀行業危機,讓國民普遍不敢再把積蓄存在銀行。

「尤其老一輩商人,特別不信任銀行。」仰光某通信設備提供商的一名經理告訴《鳳凰週刊》,「進行大額交易的時候,我們會從銀行取出一筆現金,直接搬到對方的辦公室,雙方在那邊點收。」

「2016至2017年那會兒,電力供應變得穩定了,不再頻繁停電,移動網絡通訊和ATM機也開始普及。」緬甸第二大城曼德勒的一名居民告訴《鳳凰週刊》,「我家長輩從不信任銀行,但由於越來越多的人使用移動銀行及電子支付,我家的零售店為了生意上的便利,從那時起開始使用銀行服務。」

但眼下,許多人再度因為金融體系的崩潰而蒙受損失。

據路透社報道,2月第一周,渴求資金的軍人政權試圖轉移緬甸央行存放在紐約聯邦儲備銀行的約10億美元資金,但此舉被美國政府擋下。

於是,軍人政權禁止緬甸境內的美元賬戶所有者直接提取美元,而必須按照緬甸中央銀行規定的匯率將美元兌換成緬幣才能取現。

「但官方制定的匯率遠低於市場匯率。」一名以美元賬戶接收工資的仰光居民告訴《鳳凰週刊》,「這讓我們的資產大幅縮水。」

一名緬甸推特用戶寫道,「有鑒於緬幣幣值不斷跳水,我不知道出國留學的計劃該怎麼辦。」

如今,緬幣的市場匯率從變天之前的1350緬幣兌1美元升至1700緬幣兌1美元,黃金價格也水漲船高。為了穩住匯率,緬甸央行下了血本,單在5月下旬的一周之內就三度拋售美元,累計拋出1500萬美元。

緬甸的銀行將單個賬戶在ATM機上的單日最高提款額限定為20萬至30萬緬幣(約合125至188美元),櫃台只為那些能拿到預約號碼牌的顧客——每天最多幾十位——提供服務,通過移動支付或非正規金融服務提供商提現的手續費費率則從1%至10%不等。

仰光某小型科技企業創始人內可塔·昂(Nectar Aung)告訴《鳳凰週刊》, 「銀行只允許企業每周提取約1.5萬美元。對於規模較大的企業來說,這個數額太小了。」

隸屬於緬甸某大型集團旗下物流公司的一位董事告訴《鳳凰週刊》,由於銀行業務能力受限,其公司開始使用一種被稱作「hundi」的非正式支付方式。「我們會付現金給仰光的某人,讓他在曼德勒的代理人把錢交給收款人,只是這種方式需要建立在信任的基礎之上。」

「我們所依賴的仰光和曼德勒之間的客運巴士一直在運營,但2月以後最大的問題是幾乎沒生意可做。加上民間的『社會懲罰』(social punishment,指抵制與軍方相關聯企業的活動)倡議十分盛行,考慮到企業形象,我們依然支付員工工資。」上述董事說,「但如果一直沒有收入,即使那些跟軍方有關係的公司也無法存活下去。」

「自2月第二周以來,銀行的跨行交易服務就停止了。我們不再能靈活打款到員工及賣家提供的任何賬戶中。有鑒於武裝部隊的暴力事件頻發,用現金交付款項也變得不安全。」供職於某電商平台的資深財務人員欽欽(Khin Khin)告訴《鳳凰週刊》,「我們公司的一個銀行賬戶,餘額一度快用完了,所幸跨行交易於5月恢復了,我們能通過企業網上銀行來操作跨行交易。」

混沌的經濟前景及網絡中斷使得其公司業績一落千丈。一開始,公司還能繼續在抗議人潮不那麼擁擠的地區派送貨物,但自2月下旬以來,隨著軍人政權開啓無差別的暴力行為,貨物派送變得不再安全,公司於3月全面暫停倉儲和配送業務,只剩下財務等支持性部門繼續上班。

經營數家醫療企業的史提夫(Steve)告訴《鳳凰週刊》,由於沒有生意可做,其公司暫停了大部分僱員的工作。當銀行轉賬和移動支付出現問題後,其公司僱員需要前往公司領取現金工資。而由於銀行搖號困難,電匯資金至外國銀行也變得幾乎不可操作,只能通過友人及非正式金融服務提供者來協助匯款,並支付一定的費用。

互聯網商戶陷入困頓

從2014年才開始普及的手機及互聯網很大程度改變了緬甸人的生活及經商方式,各式電子商務平台、軟件及周邊服務亦在新冠流行期間蓬勃發展。

軍方實施的網絡審查和切斷,把緬甸人的生活方式打回原點。

早在2月初,軍方就封鎖了臉書、推特、Instagram等社交平台,針對互聯網的管制後來擴展到其他應用程序和網站,如維基百科和亞馬遜旗下的雲計算服務平台(AWS)。

自2月15日以來,軍方在每天凌晨1點至上午9點之間關閉互聯網,並從3月中旬起完全切斷移動通信網絡,而大多數緬甸人主要通過手機上網。從4月起,無線寬帶網絡也被切斷。4月28日,軍方恢復了每天凌晨1點至上午9點之間的光纖寬帶。但據估計,緬甸只有1%至13%人口能用上光纖寬帶。

「所有區域的光纖寬帶安裝申請都爆單了。」3月,曼德勒某寬帶網絡設備公司的一名主管告訴《鳳凰週刊》,「我們變得非常忙碌。」

自從2月軍方設置的互聯網防火牆封鎖了AWS以來,互聯網企業家漢妮(Honey)一直無法訪問其公司網站的雲服務器。她的公司運營一個在緬甸頗受歡迎的求職平台。

現在,漢妮和她的同事只好使用虛擬專用網絡(VPN)進入AWS控制台。作為網站安全措施的一部分,只有來自特定IP地址的用戶才被允許訪問該公司的雲服務器。

「我們必須移除所有安全措施,才能訪問雲服務器。這個過程將會產生風險。」漢妮告訴《鳳凰週刊》,「我們仍在觀察形勢的發展。如果政局變動依然持續,我們得找到重建所有安全措施的方法。」

在電商平台工作的欽欽告訴《鳳凰週刊》,疫情之下,緬甸的客戶行為和整個電商市場格局出現了巨大轉變。「人們在臉書販售各類物品,從家庭主婦自制的麵包到金銀珠寶。珠寶店還定期邀請名人開直播推銷珠寶,並讓顧客通過即時通訊軟件討價還價,還真有顧客下單了。」

「一些人失去了工廠的工作,卻在外賣軟件里找到了新機會,不少女生也加入外送員的行列。服務於電商的快遞公司也如雨後春筍般湧現。」欽欽說。

但現在,大批商戶受到互聯網限制的影響。28歲的特特昂(Htet Htet Aung)從2019年起經營網店,臉書禁令及網絡切斷意味著她無法在網上銷售產品,而且人們現在傾向於省錢,而不是購買奢侈品。

「我現在有很多庫存,有些化妝品的保質期快到了。」特特昂說,「如果這種情況繼續下去,所有貨品都會被扔進垃圾桶。」

對特特昂而言,2020年是喜憂參半的一年。她的線下活動業務因為疫情引發的管制措施而陷入停頓,電子商務項目卻因為消費者被迫進行在線購物而蓬勃發展。

今年年初,隨著疫情趨緩,她拿到了一些線下活動的項目合同,原本還計劃從3月起開展快遞業務。「但2月1日早晨,我們所有人都驚呆了。」她說,「後來所有項目都被取消了,新業務也被推遲了。」

「即使恢復運營,員工也不會回來」

更多企業正因為軍方的網絡審查而感到緊張。

自2月初以來,緬甸一家農業用品提供商停止在臉書平台上更新內容。「這是預防措施。我們希望遵守法律,因為現在使用臉書是非法的。」該公司一名自稱為艾(Aye)的經理向《鳳凰週刊》解釋說,「雖然人們仍在使用臉書,就連受到軍方控制的政府部門也在使用,但軍方已經開始用各種藉口來指責它不喜歡的個人和組織。因此,我們認為,使用臉書可能會出問題。」

「我的同事之前依然通過臉書的即時通訊軟件及Viber與農民溝通,直到軍方切斷移動互聯網。」她說,「現在,我們只能通過電話跟農民取得聯繫,以此瞭解他們所在地區的農作物時價、物流運輸等信息。」

更讓艾擔心的是同事的安全,「很多分店員工會抱怨現在的安全環境,他們甚至說,連待在自己家裡也覺得不安全」。

2月初,艾的公司暫停讓員工前往農村出差,但位於城鎮的分店依然開放,因為農民需要他們的產品和服務。但2月下旬,軍方的暴力行為升級之後,運營分店變得越來越困難。3月下旬,艾的公司暫時關閉了所有店面。

「很多員工都想回老家去,而他們的家人也擔心他們的安危。」艾說,「所有人都處於危機模式中,只求能先存活下去。」

5月中旬,艾的公司重啓了部分分店,據她說,公司試圖在較安全的城鎮及農村重新開展活動。

在一家針對年輕人開辦的計算機技能培訓公司,負責人內可塔決定從4月起暫停公司運營兩個月,但她每隔幾天都會通過電話確認員工是否安好。

4月初,內可塔暫時移除了一名工作人員的公司郵箱以及他對公司數據的訪問權限。這是由於軍方武裝部隊突襲了他所居住的青年旅社,並奪取了他藏在床下的筆記本電腦。事發後,這名工作人員從仰光躲回了鄉下老家。

「一方面,我很擔心公司數據被洩露;另一方面,我不能責怪他,他不得不逃命。」內可塔說,「在當前的氛圍下,即使我的公司恢復運營,並承諾支付工資,員工也不會回來,因為不安全。」

「現在,政府里大佬說了算」

畢業於醫學院的史提夫在2015年創立了自己的公司,致力於用信息技術改變緬甸的健康照護體系。在昂山素季主政時期,其公司拿到了政府合同,為衛生部門建立信息系統。政局變天後,其項目仍在實施。「軍方想要表現得一切如常。」他說。

但史提夫發覺,與當局打交道的方式改變了。「在民主政府中,我們必須與數個部門、每個級別的官員接觸和溝通。但現在,決策者有了更多的權力。比方說,這個決策者是某項業務的大佬(big boss),那麼,他一人基本可以決定要做什麼。」

「我們對此並不陌生。這就是以往軍人政權治下,朋黨和有錢人做生意的方式,而老百姓只會深受其害。」史提夫說,「坦白說,有些商人喜歡這種模式,他們認為這樣減少了麻煩。但作為公民,我一點也不喜歡這種方式,這將會給國家帶來不必要的成本,很多錢會進入私人口袋,而公共項目的品質會變差,大多數人將為之所苦。」

史提夫並不滿意緬甸過去十年間在醫療方面取得的進展。「總的來說,登盛政府和昂山素季政府在醫療改革方面都沒有突出表現。但這些問題已經存在了數十年,無法一夜間改變,我們應當給政府一些時間。」

他舉例說,緬甸依然沒有電子病歷系統(EMR),也沒有處方藥和非處方藥的區分,它們被一起擺在藥局的貨架上。此外,醫生的看診品質、醫院的預約系統及病患追蹤制度也不夠好。在一些偏遠地區,一位助產士需要同時照看五個村莊,還得向鎮上報告數據、參與公共衛生工作,工作量非常大。

「醫療和教育是一國的根基。我希望,不論誰接管了政府,都要致力於改善這些問題。」史提夫說。

緬甸「海歸」將何去何從?

對於30多歲的欽欽而言,2月發生的事情是她至今遇到過的「最糟的事」。

欽欽在2004年赴新加坡留學,當時,緬甸很少人能用上互聯網,她還是依靠留學機構才提交了申請。但新加坡給她帶來的新鮮感只持續了幾個月,之後她不斷找尋機會回國。

2009年,她曾回國找過工作。「我定期購買刊登招聘啓事的雜誌,並抄下每間公司的地址,然後打印出數十份簡歷,親自前往各家公司遞交簡歷。」求職數月卻一無所獲,欽欽只好回到新加坡,並在不久後找到了新工作。

在欽欽看來,2014年是緬甸變革的關鍵年,當時不少大型通信公司在緬甸落地,手機上網也變得容易,「人們開始知道外面發生了什麼」。2015年,仰光一家外資公司對她發出了工作邀約,她在兩個月內搬回緬甸。她說,這是個「基於情感的決定」。

欽欽切身感受到了民主改革帶來的經濟紅利。「以往,我們沒有旅遊或休閒的概念。我的家人從不出外旅行,因為沒有多餘的錢,不會做沒有目的的移動。」據她介紹,過去緬甸的中產階級非常少見,許多人出國也是去泰國和新加坡做傭人或基層勞工。「但漸漸的,底層民眾能在國內的工廠找到工作,像我這樣受過教育的中產階級也能找到辦公室的崗位。至少疫情暴發前,我和朋友們能隨時來場說走就走的旅行。」

「改革讓我們口袋里有了錢,能買車、買房、買珠寶,還能出國旅行。負責移民事務的工作人員態度也改善了許多,我們不用再花上數月甚至數年才能取得護照。很多人熱衷於慈善,會舉辦各種捐贈儀式和公益活動。我們對這些乾淨的錢感到驕傲,這些錢是我們辛苦賺來的,而不是通過和軍方打交道得到的。」欽欽說。

雖說政局動蕩使得緬甸的經濟前景一片黯淡,她卻沒有考慮再次離開家鄉。「我愛緬甸,我愛這裡的社會、文化、習慣和信仰。疫情期間,不少人冒著生命危險當志願者,這些都是其他國家比不上的。」

30多歲的內可塔也是在軍人統治時期念完大學後出國留學的。她本科主修計算機科學,卻從來沒在學校里用過電腦。「我當時只能在紙上寫程式。」她說,「我很感興趣的是,互聯網如何能夠幫助我們連接到外面的世界。我每天到網吧使用網絡,利用線上資源學英文。」

畢業後,她註冊了一個谷歌郵箱,給上百所學校發了電郵,尋找合適的項目和獎學金,最終選擇到新加坡學習並留下工作。

海外生活打開了內可塔的眼界,她第一次知道,原來人們可以安全地生活、旅行和學習,恐懼並不是社會的必要組成部分。直到2012年,當看到當時的登盛政府逐步落實改革,越來越多外國公司進駐緬甸,她開始有了回國的想法。

在緬創業後,內可塔獲得前往美國、日本、韓國等地短期進修及訪問的機會,瞭解並學習了智能城市、人工智能等新興技術。「能將海外學習到的新技術運用在我的國家,真是太棒了。」她說。

內可塔樂於聘用比她年輕的人,特別是來自仰光地區以外的年輕人,「他們有許多新鮮的想法,而且更願意學習,珍惜工作機會。」即便一些員工之後跳槽去了其他外資公司,她也感到十分驕傲。

如今為了尋求更安全的工作環境,內可塔的一些友人已經設法申請短期簽證前往泰國。但內可塔不認為她會這麼做,「這樣我會感到內疚」。

「我有十年以上的工作經驗,受過良好的教育,能說流利的英文……但我不想就這樣走掉。」內可塔說,「我很擔心受到政局影響的人們。這裡的人信任我,願意把捐款交給我,轉給有需要的人們。即使我要去國外,也想等到事情有了眉目以後再離開。」

對於國家的未來,內可塔感到憂心。「這次的事件向投資者展現出緬甸並不是一個穩定的國家。我們可能面臨五到十年的倒退。」她直言,「即便最終人民勝過了軍人政權,也可能要花上很長時間才能讓外界對緬甸重拾信心。」

「由於大部分人不希望被軍方統治,許多科技人才正考慮移居海外。」互聯網企業家漢妮說,「如果軍隊繼續統治下去,將會造成更嚴重的人才外流,白領和藍領人士都將面臨更為嚴峻的經濟環境。」

(應受訪對象要求,內可塔、欽欽、史提夫均為化名)

本文首發於《鳳凰週刊》:https://view.inews.qq.com/a/20210526A05RKF00