記在移民前 (2) 我的原生家庭

如果有看過上一篇文章,可能會驚嘆:

為什麼我這麼 "仇老"?

為什麼我對華人文化恨之入骨?

這要由我原生家庭説起。

我出身父母雙全的家庭,卻沒有感受過愛。

我有物理上的家,不愁伙食住宿,也沒有受很多肉體上的虐待。

但精神上的創傷,往往比肉體上的創傷更可怕。

移民這件事情,迫使我重新面對自己,

選擇需要留下的關係,斷捨離一些已經習以為常,但有毒的關係。

現在回看,除了“鬼知道我經歷了什麼”,我想不到怎樣形容這段童年。

詳細大概可以拍一部電影,或者寫一本書。

決定把它們簡單在這個樹洞寫一寫,自我心靈 Detox 一番。

也讓出自正常家庭的人擴闊一下眼界。

家庭溝通

我自問小時候真的不是個乖小孩,

自幼稚園起,經常被老師約見家長。

出席的永遠是家母,因為家父知道一定會把我痛打一頓。

除了身體上的毆打,沒有其他教育意味。

家母因為不忍看見,又不想跟家父衝突,自小事事向父親隱瞞。

例如我考試成績不佳,她會推説學校遲派成績表,

直到拖到家父忘記這事情。

家父自己都是一個脾氣非常重的巨嬰,

只要有事不順心就會大發脾氣,家母則只會逃避,息事寧人。

而且他幾乎每句説話都非常具有攻擊性,極少讚賞別人。

即使他覺得你做得好,他會説:你“今次”又幾醒喎,啊才。(啊才是蠢才的意思)

開心的事情跟他分享,會被潑冷水。

不開心的事情跟他分享,會被落井下石。

人生大事小事,當然儘量不要給他知道。

就算有事情必須告訴他,他一定要最後一個知道。

家母是一個經典華人社會的 “女人仔”,

説穿了就是丈夫的附屬品,丈夫説一她不敢説二。

無論家父做什麼,她保護孩子的方式只有隱瞞,

從來不跟丈夫正面衝突,也不讓子女跟她丈夫衝突。

這是我認識的父母。

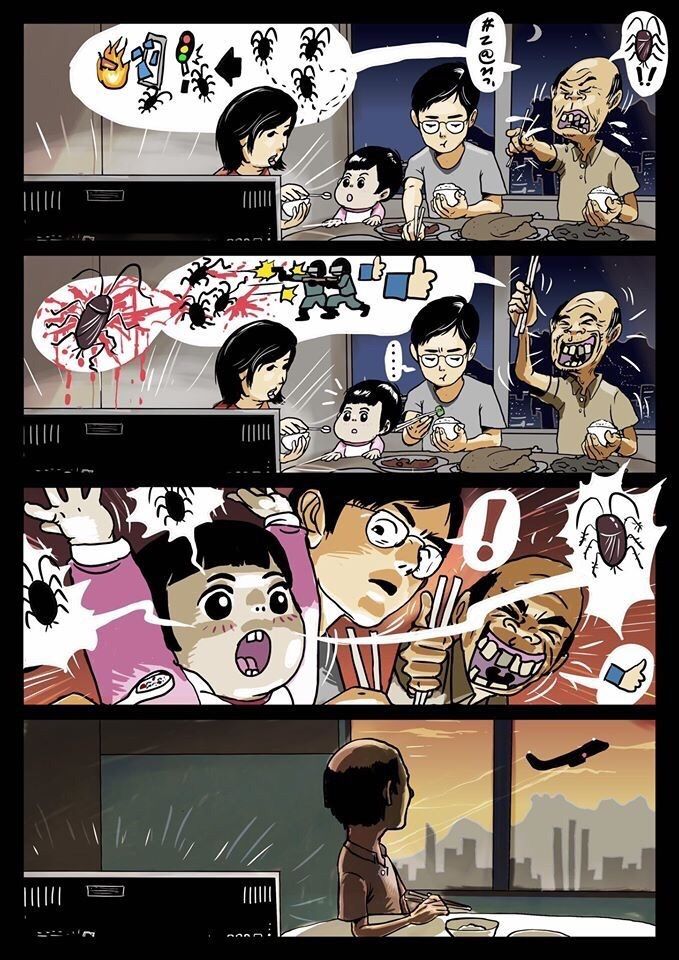

家庭飯局

雖然出身公屋,但我們缺的從不是物質。

可能因為我有阿氏保加症,自從小學家裡買了台電腦,

我被容許終日沉迷電腦,連吃飯都對著電腦吃“碟頭飯”。

反正家裡除了今晚飯菜的味道,其實沒有什麼可以溝通的。

14年和19年社運期間,深藍的家父在家裏看電視的説話,相信也不必多説。

結婚後維持每星期回老家吃飯的習慣,

“吃飯” 就是照字面解釋,坐在一起,把枱面上的食物放入口。

整頓飯無任何有意義的溝通,跟茶樓搭枱沒兩樣。

這景象當時也令太太非常驚奇。

“為何我還要回去?” 這個問題我也想了很久,

大概是我始終為人子女的責任感?

每星期這頓飯是我跟這個家庭唯一的聯繫了。

這是我認識的家庭飯局。

親子關係

跟家父相處最深刻的印象有兩個片段:

第一個片段在我手抱的年代,當時流行的家庭活動是在維港兩岸看煙花。

依稀記得當時下着毛毛雨,而且人很多,我有幸獲得爸爸抱抱。

可惜當時是賽馬日,我又頑皮拉扯爸爸的收音機。

結果被他重重摔了在地上,從此我不再要爸爸抱抱。

第二個片段在有點智力的年紀,跟媽媽買了個拼圖卻無力完成。

看到爸爸下班歸家,自然想他陪我玩。

結果他因為上班累積的脾氣,狠很罵了我們一頓,

還罵媽媽買玩具浪費金錢,從此我不再要跟爸爸玩。

這是我認識的親子關係。

差別待遇

"生仔無心肝","生舊叉燒好過生你" 是這種香港人家庭的金句。

因為自問是個不聽話的孩子,被差別待遇我是自認活該的。

我自小讀書成績不好,經常在學校頑皮被抓被罰,

我做什麼都被罵是應該認命的。

但妹妹卻是經常名列前矛,絕對稱得上品學兼優的乖女孩。

所以家父每次回家, 就會呼喊 “我的爛鬼兒子”, “我的乖女兒“ 。

但其實妹妹也沒有比較好過,分別是:

家父餵我吃的 99.9% 是屎,餵妹妹吃的還是有 95% 是屎,就少罵兩句而已。

再好的成績,全級第一名,只要不是100分,都是 “無鬼用”,

因為他以他的小學的學歷,考試默書是要滿分才對的。

這是我認識的家庭交流。

生命何價、被拋棄的恐懼

家父在地盤工作,有很多不同的判頭。

記得其中一個判頭,不幸育有一個患唐氏綜合症的小孩,

經常大小便失禁,他以別人家的不幸為樂。

經常説道“若然我有這個小孩,我一早帶他去遊船河” (意即帶出公海,然後踢落海)。

所以他覺得自己的子女,聽到這種説法會有什麼感覺?

大概是 “父親英明” 吧!

不,他從來不考慮別人的感受。

就讀小五時曾經因為體育課被踩斷腳,住院幾星期。

終於康復出院了,某天家母告訴我:

“醫生曾經説你有機會長短腳,還好沒有發生,不然爸爸一定不要你了”。

這句話對一個十歲不到的小孩,是何其震撼。

首先有一個這樣想法的父親已經夠恐怖,

然後這個母親選擇把這樣的想法告訴她幾歲的孩子。

這是我認識的生命價值。

為什麼我不是孤兒?

華人父母最愛説子女是“石頭爆出來、在街上撿回來”。

我小時候也傾向相信這説法。

因為他們作為父母,跟書本上説的父母是兩回事。

朋友同學的父母,會説鼓勵的説話,會分享生活點滴。

我回到家只可以吃飯,睡覺,不開心的話在牀上自己哭。

對了,家父説男孩子不應該哭,抓到會被打的。

有時不禁會想,其實為什麼我不是孤兒呢?

孤兒也對父母親有點美好的想象。

正如孤兒仔歌詞,"若想抱抱就等待轉世"。

最少他會覺得抱抱是件好事。

但是我不了,討爸爸玩會被罵、抱抱會被丟在地上。

媽媽只會在旁邊小罵爸爸,卻不會出手阻止。

這是我認識的爸媽。

身教

家父在中國內地出生,跟隨爺爺先來到香港。

然後家父埋怨沒有被嬤嬤照顧。

從此他的家庭分開兩派,爺爺派和嫲嫲派。

自從鄉下祖屋重建,金錢和利益作遂下,衝突加劇,

可能嫲嫲派罵他“有娘生無乸教” 正中要害,

此後兩派除了行政需要幾乎不相往來。

幾年前嫲嫲在醫院病危,尚有一點聯絡的姑姐好心聯絡家父.

獲得冷冷的一句: "那關我什麼事?"

這是我認識的“孝道”。

道歉

二十多年以來和他同一屋檐下,

不曾在他口中聽過任何道歉的字句。

對,連不小心碰撞到對方的 “對不起” 都沒有。

大事小事,不管是誰錯都不會道歉,輕輕嬉笑帶過完事。

曾經一晚他弄丟了房產證,態度惡劣,

冤枉家母 “不是你動過我的東西怎會不見”,

發着脾氣找了一整晚。

結果證件原來是他之前給了其他親戚,

事後當然也是沒有道歉,連一點表示也沒有,裝作沒有發生。

這是我認識的處世態度。

結婚後的事情

不孝有三,無後為大。

加上香港家庭幸福的公式,必須結婚生子。

所以自結婚第二天 Honey Moon 蜜月旅行開始。

兩老最關心的,是我們什麼時候生子。

關心到幾乎需要在家族 WhatsApp 群組,

提醒我們每晚記得交配。

到結婚兩年未有結果,每頓晚飯都要追問:

什麼時候生個孫給我玩?

兒子長大了不好玩了,叫他弄個新玩具,生個孫兒給他玩吧。

我每次聽到都火冒三丈,理智線斷掉。

生命是用來給你玩的?

玩出我一個悲劇不夠,還要禍延後代?

我們領養了一隻貓女兒,也從來不會說領養來玩吧。

再過兩年我們終於決定生育,但不幸流產了。

家父明知這個事實,竟然在我妹妹的婚宴,

在主家席當眾親友面前大放厥詞:

“期待抱孫很久了,可惜中空寶”

此後還不停繼續抱怨我們不孝無後,説自己兒子性無能。

他們童年傷害我,我長大後傷害我愛的人,

還可以覺得子女欠你了?

到這時我知道這已經是個 Point of no return.

“討論” 移民

為什麼“討論”要有引號,因為跟他們的溝通從來是單向的。

雙方只有各自表述,而且只要你不同意他,他就會發脾氣人身攻擊。

而且人身攻擊程度之低劣,大概等於罵李嘉誠是窮鬼。

例子是我成功跟公司申請 Relocation 到外國繼續工作,

家父堅持不相信,堅持我去外國是做“洗大餅”。

再次因為華人幸福公式,移民絕對是大逆不道之事。

這當然不用任何討論,移民 = “狠心拋棄兩隻老鬼自生自滅”。

還要移民到他最討厭的西方國家,簡直罪該萬死。

説畢大發脾氣一頓,家母再次息事寧人,勸説不用再説了。

雖然移民的決定大家心知肚明,但自此一年我們沒有再談論這話題。

在起飛前一個月終於決定盡我當別人兒子的責任,

告訴父母移民的日期,因為即使我沒有好的家庭教育,

但後天總算學會了待人以禮,不辭而別始終不好吧。

最終得到 “我真係恭喜你啊” 的回覆,整個對話在15秒內完成。

我猜這句話,大概是我家父對我的最後遺言。

因為自此他沒有再對我説任何一句話,

吃飯斜眼看電視,對我一家視而不見。

我彷彿是一項失敗的 "養兒防老" 投資,

需要立即止損離場,多看一眼都徒然傷心。

他貴為人父親,當然可以大義凜然斥責我這個不孝子,我配得天打雷劈。

但斥責之前麻煩先撥個電話,看看他自己媽媽是否還健在。

這是一個關係的完結。

Find the way out

現在回想其實這也很好,非常感謝他首先做醜人,

令我對這個原生家庭僅餘的責任感都消失了。

不論我有沒有移民,從今開始,

請從我的人生消失,以後各不相干。

因為你們給我留下的傷跡,我還要用餘生來治療。

我不要活在你們的陰影下。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!