時代革命

由新加坡跑去馬來西亞,這是我人生中路途最遙遠的跨境觀映。

在抵達新加坡前,已知道當地國際電影節數月前放映過〈時代革命〉一次,也一直盼望到時會有正場。終於,本月〈時代革命〉舉辦全球放映,當時新加坡無份,但新加坡對上的馬來西亞新山卻有一場,而新馬邊境也剛好於四月重開。可惜,知悉放映時已是開售後一週,而據留言說,票是兩分鐘內賣完!

在專頁上留言說是港人在星洲求票,又真的獲好人轉讓,才再查看武漢肺炎時簽證過關檢測疫苗等麻煩事。隨意和新加坡朋友說,恰巧她男朋友在同一個週末,會到新山再對上的古來沙威新村,找當地朋友小住。又恰巧沙威新村朋友是新山放映的義工,更幸運的是沙威新村是條客家村,而客家是我在新加坡藝術駐留的題目,所有機緣巧合順利到不得不食住上。過關無礙,知道自己真的快要看到〈時代革命〉後,有點感動但又開始緊張起來,想看又有點害怕,像朝聖又像瞻仰遺容。這種感覺在前往放映場地時更明顯,好像要恭敬地肅靜似的。

新山的放映位於一個渺無人煙的新區。聽馬來西亞朋友說,要租場辦這場放映也不容易,畢竟很多公司都和中國有來往。而放映團隊也收到當地警局的電話,查問這場放映,放映當日還派了幾個警察來視察,所以放映團隊都嚴陣以待。

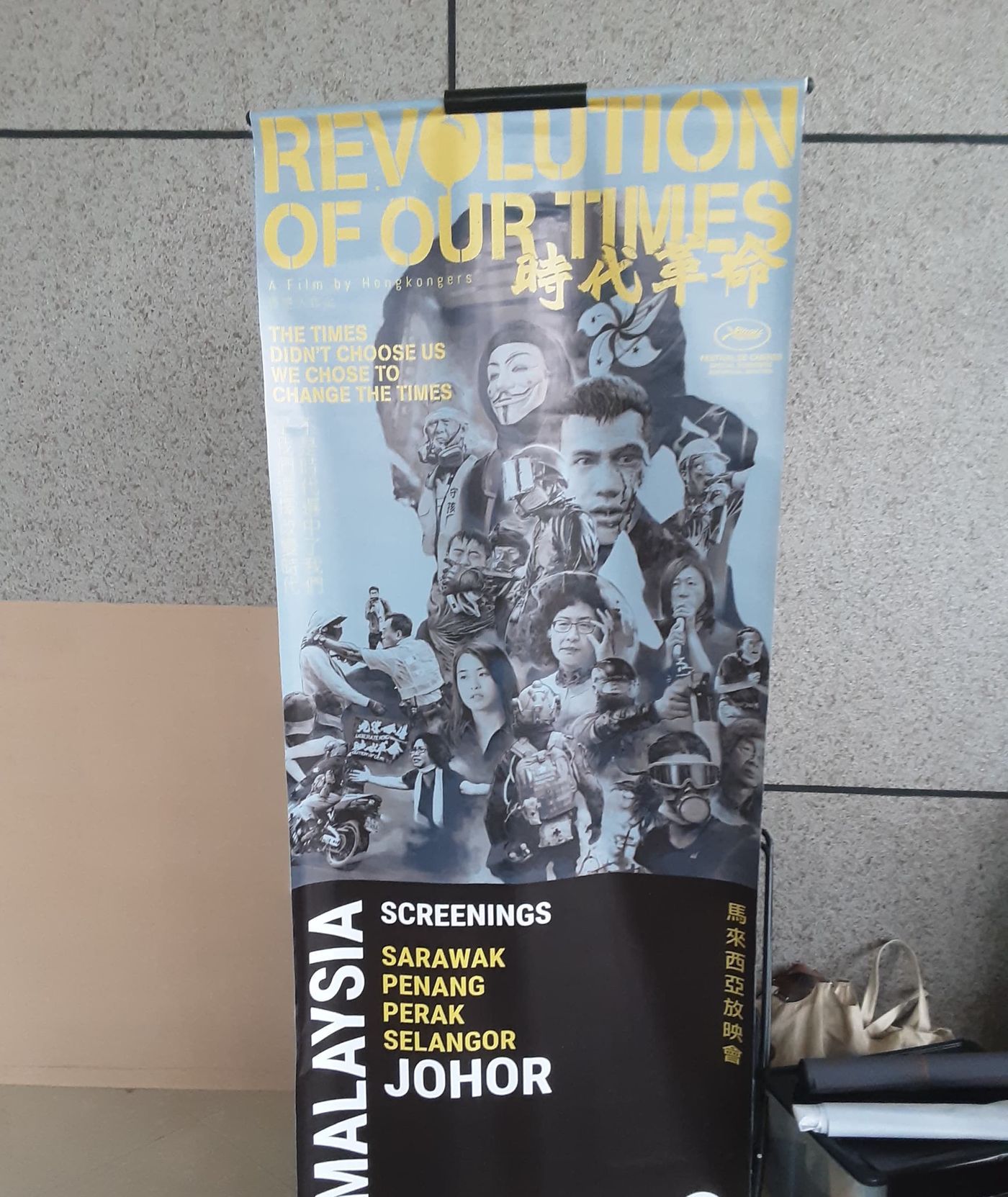

在短短一個月要辦這場放映已是不容易,想不到放映團隊還額外花了心思,製作了「光復香港 時代革命」旗幡、「香港加油」牌子、香港黑洋紫荊旗和連儂牆,又在場外播放香港反送中報導的視頻。在等待入場的人羣當中,有一個年輕的義工,穿了黑衣、頭盔、手袖、眼罩和豬咀的「手足」裝穿梭,還在黑洋紫荊旗前拍照。所有不復見於香港看的物品和景象,一下子在新山重現,但和示威時的憤怒崩緊不同,這裏顯得輕鬆熱鬧,身處其中真有點彷如隔世。

更夢幻的是,我終於可以看〈時代革命〉了。

*

放映過後,和廿多人的新山放映籌辦團隊去了食宵夜,大家明顯都放鬆下來,疲倦得來也是笑容滿面。當中有幾個和紀錄片中差不多年紀的年輕人,都被捉出來說觀後感。有一個跟着媽媽前來幫忙、正在自學廣東話的十七歲女孩說她看到中途,因為覺得太過暴力,所以走了出去透氣;另一個快要從大學畢業的廿二歲男生,說他其實不太明白香港年輕人為何會做這樣的犧牲。看着他們靦腆的樣子,難免想起電影中同樣年輕靦腆,但已經經歷過許多劫難的香港年輕人。

有當地人誠心問我,既然已經經歷過一遍,為何還要去看〈時代革命〉。除了因為在香港看不到這部戲,香港又充滿很多和記憶相反的說話,所以更加要看之外,我要自己記得這年發生過甚麼 — 不但是日子和事實,而是每件事帶給我的衝擊和感受。有時,我也會自己在心裏數一次2019到2020年的重要日子,確保自己記得哪日跟誰去過哪裏,遇到甚麼,看見甚麼。和百多二百位觀眾看着久違的畫面,又再跟着畫面回想自己的時間線,好像多了重堅實的依靠。

我怕傷痛太過沈重,在出發前抓了一團紙巾塞滿褲袋,不過沒有用上。除了為年老的陳伯自責自己未能守護孩子而內疚,以及前線父母盡在不言中的理解而落淚之外,觀映的大部分時間淚水都好像在眼眶裏,但其實眼睛是乾的,真寧願淚流出來還痛快些。內臟也好像越脹越大,越靠越近,像個在測試極限的汽球。到了圍攻大學時,我開始有點看不下去,只是希望這場已經知道結果的慘戰可以快點結束。

〈時代革命〉令我發現了不少我之前沒有為意的事,例如何桂藍在71跟進去立法會,秉持專業報導之餘,也禁不住為身處立法會人士之舉而嗚咽,而我也(竟然)不知她在721事件中被襲,直播畫面觸目驚心。另外,我於中大戰役和理大圍城時有事,當時也不太理解明明說要Be Water,為何要守住一處;看完戲後,我至少知道前線的想法和心路歷程,也明白了老人家為何會跑出來絕食,繼而守護孩子。

聲音和影像也為好些記憶補色。第一個是稚嫩聲音在呼叫、協調組織和成熟思考,反差很是揪心。第二是香港這座城市的美 — 背着青山面向綠水的密集城市,在大廈之間彷如流水的人羣,平地高樓的萬家燈火襯托着獅子山上的亮燈。〈時代革命〉中的香港充滿毁滅和哀痛,但也是美麗的 — 這座城市種種問題積壓多年爆發的赤裸能量,好像是香港本該有的狀態,至少比疫情和國安法下彷似井井有條的假象美麗誠實得多。第三當然是很久沒在聽過的〈願榮光歸香港〉,觀映過後在腦內縈繞了好幾日。

馬來西亞放映團隊很有心地特意訪問了導演,再於放映後播放。導演說他有跟他的小朋友解釋製作〈時代革命〉這部電影的前因後果和危險,小孩聽過後不但沒有擔心,還純真地說「政府睇完套戲,會變返好政府」。禁止這部電影放映的政府,注定錯失這個「變好」的機會。幸好,電影的壽命注定比政權長。所以,〈時代革命〉有朝一日會在香港放映,成為往後政府和管治者的殷鑑。

大概這就是盼望。