Yes,he is a liar-讀書筆記(七)

「尼加特,你有信仰嗎?」

「有,那醫生你呢?」

「我給他打的是一種抗凝血劑..尼加特,我想我們將來都會下地獄。」

《屠殺,第一章,新疆程序》筆記系列的最終篇就從初篇裡寫過的這段對話開始吧。

寫這筆記一開始的用意,或說心思,其實是因為自己對某個特定對象的厭惡而動筆的,在前面幾篇文章裡,我也曾提起自己的一些情緒與既定立場,在這終篇裡,我想我會寫到「屠殺」書裡一些也許有人看了會覺不以為然,但從我開始寫,我就知道自己絕對會寫出來的段落。

雖說如此,我仍要很虛偽地說,就算在這最終篇有著你無法認同的部份,但再教育營的迫害是存在的,對維吾爾人的種族清洗是存在的,對法輪功人的抓捕是存在的,器官的強摘是存在的,這也許是帶著私心寫下這一系列的我,對於不認同我的某些私心好惡的人,我仍期盼著他們也許能讀到並接收的訊息。

這最終篇,我想記錄的是人性。

你相信做壞事的人會下地獄嗎?地獄存在嗎?

我還記得在多年前苗栗的張藥房被縣長劉政鴻給強拆後,藥房的主人張先生在某天晚上突然出走失蹤,隔天找到他時,已經是附近大排中的一具浮屍,那時的我因為曾積極投入擋拆抗爭,看到夥伴傳來訊息時,難過卻無力,還記得那時,我邊哭著邊說,劉政鴻會下地獄,一定會下地獄。

可,去年縣長選舉結束後,我看到了一張新聞照片,是劉政鴻與剛當選的黑道縣長正開心地唱著卡拉ok,一副春風得意貌。

他下地獄了嗎?顯然沒有,還活得好好的,他會下地獄嗎?是說還有人在乎嗎?

我想這筆記會這麼寫了那麼多篇,也該是因為我老這樣寫這扯那的緣故吧。

戴倫拜勒的「新疆再教育營」雖說是描述記錄現今維吾爾人在新疆的遭遇,可普利摩李維,那位從集中營倖存下來的猶太化學家,他的那段被囚禁時光,他後來在書裡寫下的感受,卻時不時地被作者穿插著寫入書裏面,他的出現既不違和也不突兀,很完美地融入在字裏行間,20多年持續劣化的新疆,80年前的歐陸浩劫,交錯著出現,等程度地懾人心魄。

周月明是華盛頓大學地理學系的一年級生,2017年她抽空回故鄉新疆塔城探望男友,周月明的父親是漢人,母親是維吾爾人,而她的男友也是漢人。

她的苦難是從烏魯木齊開始的,那是新疆地區的首府,一天晚上,她與男友前往烏魯木齊一家電影院,男友接到一通電話,要他向當地的公安派出所報到。

兩人來到派出所,公安表示要偵訊周月明,理由是她互聯網的使用有可疑狀況,她為了上某些「非法網站」,例如自己的華盛頓大學Gmail帳號而用了VPN,警方聲稱這種行為是「宗教極端主義的跡象」。

警方將周月明押上了警車,準備移送她到居住地「奎屯」進行審訊,周月明的男友想開車送她回奎屯也被拒絕,他只好開著車跟隨在箱型警車後頭,公安將周月明的雙手反銬身後,粗魯地推她上車。

周月明坐在箱型車後方,覺得自己陷入恐懼中。她放聲尖叫,淚水流下臉頰,「你們為什麼這樣做?我們的國家不是會保護無辜的人嗎?」,帶隊的公安終於開口,「妳最好給我閉嘴。」,周月明開始低聲啜泣,看著車窗外,希望能看到男友開車跟隨的車燈。

幾分鐘之後,車窗開始起霧,一旁年輕的輔警趁著其他警員不注意,默默用手擦拭掉車窗上的水氣。

周月明後來說,「我永遠忘不了那 一刻。儘管他不能表現出同情,但還是透過那個動作告訴我,造成這件事的人們之中,還是有一些人保存了人性。

在面對不可理喻的暴力時,進行思考並以行動反抗,這些拒絕放棄人性的舉動,也許是幫忙擦拭車窗玻璃,也許是流下一滴眼淚,都不斷在戳破這個反人性體系的門面,這樣的行動讓再教育的國家機器無法順暢運轉,讓人們儘管陷入失去自由的日常現實,但仍然可以存活。

普利摩李維回憶他在奧許維茲的日子,他提到儘管當時他身體狀況不錯,但他之所以能夠從營區系統倖存,最主要的原因還是受到兩個因素的影響,「人們頑強的堅持」以及「拒絕否定自身與他人的人性」。

在寫這本書的時候我經常思考這個營區系統與其歷史先例的關聯與差異處,對於那些保住完整人性的營區倖存者,李維的經驗讓他們心有戚戚焉。

周月明以及本書中許多描述營區系統運作的人,都曾發現藉由堅持下去,藉由拒絕放棄人性,在史無前例的高科技監控之中,他們還是有機會感受到同情,找到希望。

《新疆再教育營,第一章,預備犯罪》而在「屠殺」那書裏,作者葛特曼也曾訪問了幾位直接或間接參與了強摘器官的醫生,對生活在相對安逸世界的我們來說,不免會很直覺的認為醫生就算救不了病患,至少也不會刻意去傷害病人,在那段有名的「希波克拉底誓詞」裏,有一段是這麼說的:

「當我進入醫業時,我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介乎我的職責和病人之間。我將要最高地維護人的生命,自從受胎時起,即使在威脅之下,我將不運用我的醫業知識去違反人道。 我鄭重地、自主地並且以我的人格宣誓以上的約言。」

我們雖不至於天真到將聖人光環強加在醫生頂上,可總也會某程度的對他們有著更多的期望與更高的德行要求,但這些認知,全在那一篇篇的訪談中,逐漸被打破。

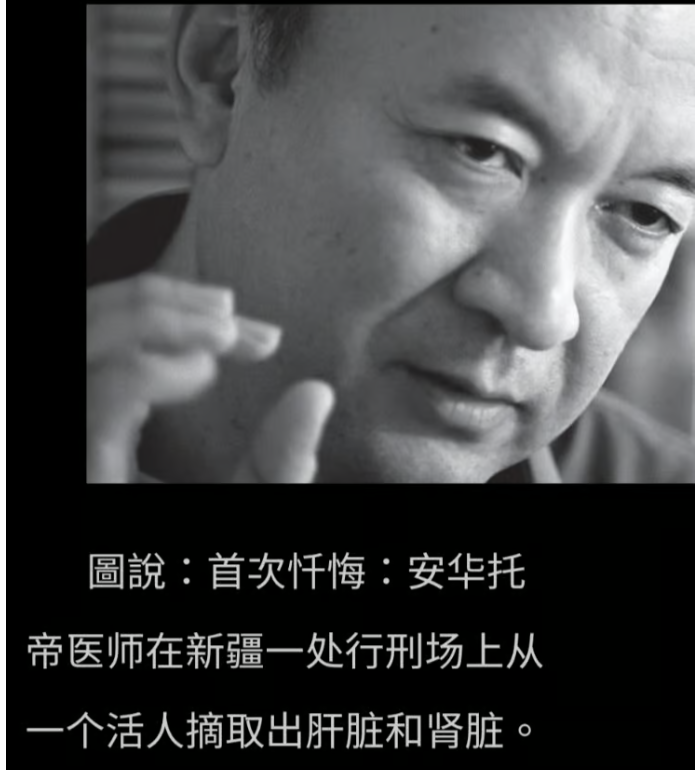

安華托帝醫生是烏魯木齊鐵路局中心醫院(現為新疆醫科大學第五附屬醫院)的外科醫生,1995年6月的某一天,醫院外科主任問安華,

“我們要去做刺激的事,你有在戶外動過手術嗎?”

隔天安華托帝,與兩位助理,還有一位麻醉醫生,隨著外科主任的車,朝烏魯木齊的郊區駛去,救護車上有種外出野餐的氛圍,直到他們察覺自己最後到達的是專門處決政治異議人士的西山刑場。

下了車的安華觀察著四週,快速的計算了一下約莫有10多具屍體倒臥在山坡下,武警一看到他們,便揮了揮手要他過去。

“這一個,是這一個。”

武警指著一位約三十歲上下穿深藍色連身褲男人,那人四肢張開攤倒在血泊中。

“就是他,我們要幫他動手術!”“動手吧,切除肝臟跟腎臟,快!趕快!”

外科主任在一旁給出指令。

安華快速地動作,右手動刀,左手扒開他的肌肉和組織,接著完整地割掉腎臟和肝臟。他注意到血液還跟着脈搏繼續流出,他非常確定那男人還活着。

“我是一個殺人凶手”,安華的内心尖叫着,他不敢再注視那男人的臉。

一行人在寂靜無聲中,搭著救護車回到了烏魯木齊。

安華還記得事情發生後的隔天,外科主任問他說,

“所以,昨天,有發生什麼事嗎?昨天是個一如往常的普通日子,對吧?”

“對。”安華回應著。

《屠殺,第一章,新疆程序》

安華醫生就像那位勸著獄警尼加特調離現職的醫療主任一樣,覺得自己會下地獄,覺得自己是殺人兇手,在快被黑暗面吞噬淹沒中,試圖留下一點人性,就如同普利摩說的,這些拒絕放棄人性的舉動,會讓當權者的迫害無法那麼順利進行,可在寫著這樣帶著希望的話語同時,我還是不免悲觀的想著,但在那些壓迫屠殺中,像安華的外科主任那樣似乎放棄了人性的加害者,應該是更多吧,不然,那個國家是如何能走到現今這番惡霸模樣的呢。

對於醫生在整個強摘器官生意鏈裡的角色,葛特曼在書裡著墨不少,上篇也寫到了幾位應邀至中國做器官移植學術交流的外籍醫生學者的證詞。

這最終篇,我想要寫寫2008年他對柯文哲的採訪,以及後續他為何對這人有了完全不同的看法。

在書的最初版本中,葛特曼對柯某並無太負面的評價,甚至有些在幫他緩頰,說柯也不過就是位替病人著想的醫生,他雖知曉或懷疑器官是來自強摘,但為了讓自己的病患活下去,也只好接受了。

但在書的後來增訂版裏,因為一些新的證據,讓葛特曼對柯的看法有了大轉變,於是他在最後的加上的結語篇章裏,寫下了那些後來在台灣掀起小小波瀾的話語。

我們無法阻止北京,就像愛爾蘭西岸的一位教僧亦無法阻止維京人掠奪歐洲文明。

但我知道我的任務是報導事實,因此,我現在要來檢驗中國能如此猖狂地強摘非自願者器官,那眾多因素當中的一個,我相信這個因素幫忙推進了目前的現况。

這個因素是一種醫療技術,俗稱葉克膜。

在一張2008年無錫醫院一場葉克膜研討會的照片中,站在正中間的是柯文哲醫師。在2008年的訪談中,柯醫師告訴我他所知的第一手消息,也就是2005年的時候,在中國至少有一家醫院在摘取法輪功人的器官,但就在我前往台灣推廣我的中文版譯書的前不久,我才發現2008年我們訪談的三個月之前,柯醫師曾出席了這那場研討會,我無法無視這照片,也無法無視柯醫師参加了這場研討會跟往後陸續的12場葉克膜技術會議。

在那張有著柯醫師合影的照片中,站在他左右的中國籍醫師,全是在國際社會調查中被質疑涉入器官活摘的醫師。

陳忠華,同濟醫院醫師,在2000年至2006年共進行的65位"捐贈者"的多重器官摘除。

陳靜瑜,號稱是中國肺手術移植外科手術第一人,2002到2011年總共摘除了129位"捐贈人"的肺臟,2014年時還曾單日進行了五件肺移植。

王春生,上海中山醫院心臟外科主任,2000年到2011年總共摘除了298位"捐贈者"的心臟,捐贈者的平均年齡為27歲。

劉德若,中日友好醫院的外科醫師,在2008的調查紀錄顯示,他進行了七件腦死者的單肺移植,該醫院的常客是有錢的日本籍器官尋求者。

柯醫師當是為了推銷美國廠商美敦力的葉克膜設備以及相關技術,在廠商的贊助下去了中國。

柯醫師嘴上總說著葉克膜可以救活人命,我想是沒錯,葉克膜在台灣,在美國,在英國,在日本,在澳洲都救過人命,但是在中國,宗教犯及政治犯的供應源源不絕,柯醫師你當真會認為那些場葉克膜研討會上的多數人是真的有興趣救活人嗎?

所有證據指出,至少在2008年之前,對於中國器官移植業,柯文哲有三方面的價值,

(一)作為台灣器官旅客的仲介通道

(二)幫美商推廣美敦力葉克膜設備的銷售員

(三)葉克膜設備的技術指導

柯醫師在中國所作所為是如此的隱諱不明,我也因此一改之前的判斷,在本書中將柯文哲的名字同上述所提到的幾位中國涉入強摘器官事件的醫生,同樣標上了警示的红色。

《屠殺,後記》Hell is empty,all devils are here....

And,this is the end.