浮生三日在DC

我很久没有动笔写过什么东西了。

虽然英语不见得说得多好,但中文表达能力已经明显退化。

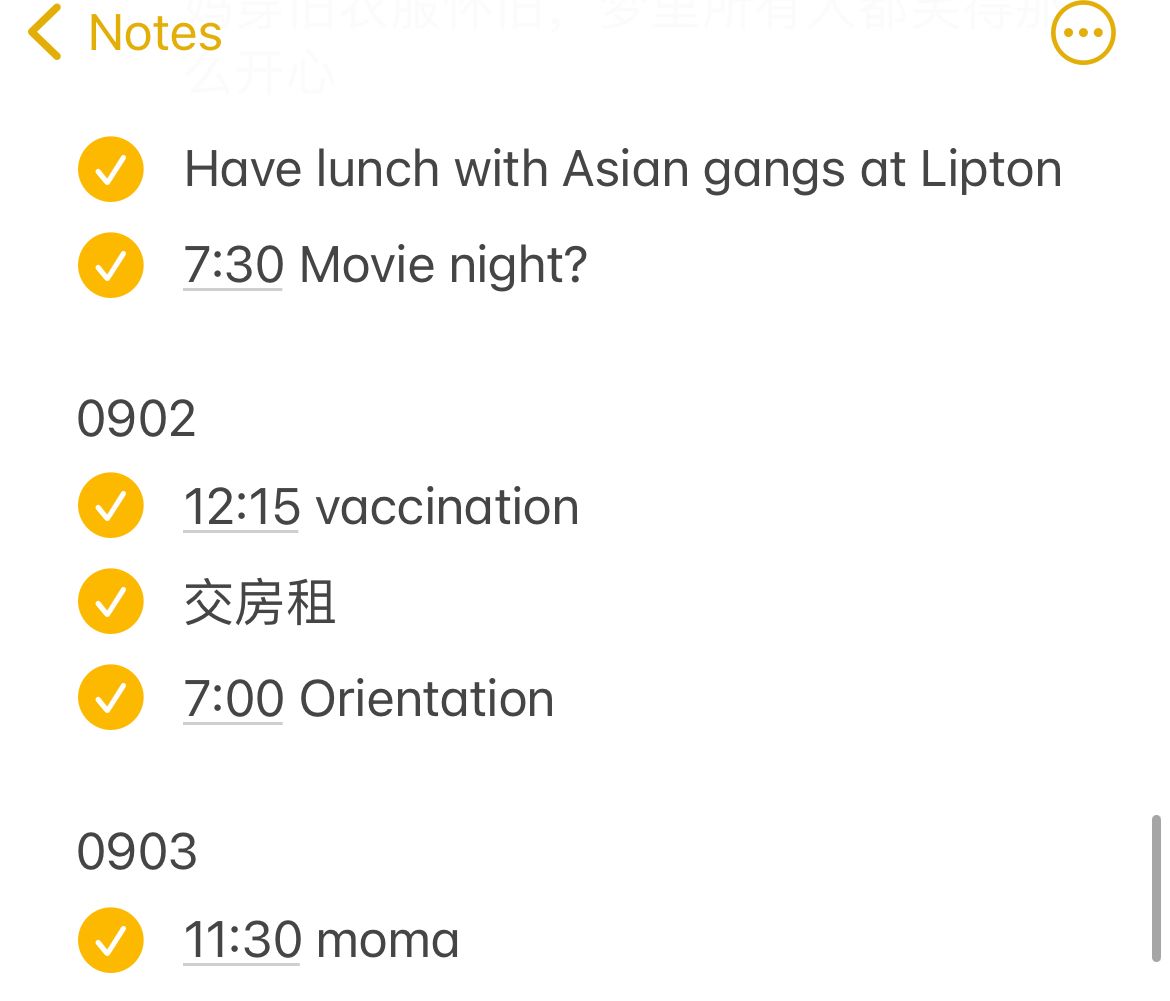

关于我丢掉写日记习惯的原因说来可笑,刚来纽约时因为抠门迟迟没有购置纸笔,加之尚未调整到当地时区,每日回来倒头就睡。久而久之,经过沉淀在日记本留下的大段文字成了手机备忘录里一行行简短的checkbox,从「我听得很痛心,这实在是纯粹的人性之恶!」这样细腻的情感变成了「早起 天晴/电梯差点下错楼层 和修理工相视一笑/去whole foods采购食物」这样的流水账打卡。

我想另一重原因大概是我不够痛苦,即使写出来一些东西,也都是轻飘飘的。这当然不是说我没有烦恼,但我当下的烦恼究极是自我的,不是社会家国造就的那种政治性抑郁;我的孤寂、思乡,跟国内水生火热环境中顽强抗争、生存的朋友们所经历的相比,简直是不值一提、无病呻吟。

手机备忘录的素材积累到一定程度,我自然也有一些想写的话题。我想写白纸革命、游行示威、校园留学生间的政治割裂、我在美国的身份认同危机;我想写精神健康、心理咨询、确诊吃药、我于双相的挣扎历程;我还想写恋爱关系、争吵与困惑、陪伴与温馨。但它们要么政治敏感(毕竟我是要回国的),要么过于私密,我很难找到真诚表达与自我保护间的平衡点。

我决定先在这里记录些「不痛不痒」的经历。

感恩节假期的最后三天,我和Drew在华盛顿特区呆了三天。旅行目的地的选择大抵是他依着我的性子来的,我报以初来乍到想到处逛逛的新鲜感,而他也觉从未拜访过首府、值得一去,便一拍即合,确定行程;不过直到出发前一天晚上,才敲定下车票和住处。其实这座城市并没有给我们留下很好的印象,我们充其只是当了一回走马观花的称职游客。

我希望借这篇游记追问自己,既然如此,在DC消耗了生命中的三日,又是为了在我的记忆中留存下些什么呢?

Touristy Experience in DC

我的「游客心态」向来很重。

「游客心态」说起来有点「来都来了」的意味,其底层逻辑是,意欲在有限的时间内尽可能将当地体验最大化,哪怕只是停留在浅表。

从前在国内做旅游攻略时,我总是罗列出一长串当地的景点和名吃,然后把它们一个不落地塞进日程表。来到纽约,虽然我把「花几十刀上帝国大厦顶层」比作「买门票坐电梯到东方明珠第三个球」,这种正宗New Yorker和上海人不屑于做的游客行为(说好听点是我不想当冤大头,说难听点就是我舍不得这点钱),但我还是列出一份清单(包含且不限于逛the MET MoMA等各种免费博物馆、坐去Staten Island的免费轮渡看自由女神像、去dumbo看Brooklyn Bridge、在晴天坐通达Roosevelt Island的tramway),每隔一周就拉上Drew陪我去打卡清单上的一个地方。不仅如此,每到一处,我都希望能有一张「游客照」,作为「我曾经来过」的证据;因为即使要在这里生活十个月,我也一直把自己当作这座城市的一个过客。

我想「游客心态」是划分「本地人」和「外地人」的重要依据,且与贫富无关。这本不是什么大事,但成长生活在一个地域偏见极重的环境,我在上海时多少带有一丝「本地人」的傲气。因而在这里每次拍打卡照时我都有点底气不足,扭捏地对Drew说「I wanna a touristy pic here」,生怕遭到身为New Yorker的他的耻笑。

另外,要说我在国内外的「游客心态」有何区别,那也许是我在国内旅游时带有极强的「融入」意图,我喜欢那种穿梭于本地人市井生活的新奇感与松弛感的微妙结合;但在美国,我自知是完全不可能融入到本地人的,不仅由于自身背景差异,也是因为当地社会族裔的多样性,流浪汉、社会治安等因素决定了我不能像在国内一样拿相机深入社区扫街。

在华盛顿特区期间,我的游客体验主要集中于白宫一片的downtown区域。

我对于美国史的了解仅仅停留于高中历史书提及的工业革命、南北战争和经济危机,根本说不出几个历任总统的名字。因此我在这里游览纪念碑和雕像,都不知道它们具体在纪念些什么。这趟DC之行冠以美国主旋律游之名,实则于我胜似刘姥姥进了大观园,权当涨涨见识。

白宫周边安保严密,据说屋顶部署着狙击手。各国首府遍地便衣的阵势倒是极其相似的。还记得在北京中南海附近,我伯伯被拦住查身份证,我们一行人嘲笑他,说他被查是因为穿得太土气。我在这里也注意到那些不似游客模样的独行者,有穿运动服跑步的、带墨镜骑代步车的,他们看起来分外警觉;毕竟如果没什么特殊原因,谁会没事大中午在这附近瞎逛呀?Drew跟我说,「这里表面上波澜不惊,让你很难想象世界局势正在因为这些楼里的人发生变化」。我跟他说,林肯纪念碑倒让我想起那部《Mr. Smith goes to Washington》的主旋律电影。「庄严肃穆」的氛围没持续多久,他就指着高高矗立的Washington monument对我说,「Look! That’s the biggest penis in the US!!!」。

可以感受到博物馆也延续了主旋律叙事。

The most fucked up thing to do during Thanksgiving绝对是去逛印第安人屠杀博物馆。我去的那天下午正好有印第安人表演,几层几层的游客像看猴儿一样围着那个印第安人,看他倾情讲述、卖力唱跳,我看得心里很不好受;但转念一想,他这场演出的报酬在同族人中应该算得上很优越了。我又想起小时候在云南旅游时也看过类似的商业化表演。这学期写哲学课race & racism期末论文时,我查到一篇有意思的论文,将中国少数民族跟美国本土印第安人的待遇相类比,他们的共性在于,都内在地被主流叙述边缘化,他们的文化被归为「正史」之外民族学、人类学的研究范畴。

其他博物馆也令人失望。Drew逛完犹太人大屠杀博物馆愤愤地说,整个展都透露出「假装在意实则漫不经心」的感觉,根本没有该有的忏悔。不知是不是异族人无法感同身受的缘故,我也觉得这里一手材料极少,没有南京大屠杀博物馆的冲击感来得强烈。自然历史博物馆也并不是很impressive,和上海、广州、内蒙古或者纽约这些其他城市的场馆一样,死气沉沉地陈列着恐龙化石和动物标本。

最后一天我们才知道Drew心心念念的air & space museum需要提前预约,失望之余我们只好踏上去Virginia的地铁,去看Arlington National Cemetery和五角大楼。他一边说着「those soldiers died for nothing」;一边又执着于寻找带有六芒星的墓碑,一旦看到长寿的犹太老兵就由衷地高兴。那个下午下着细细密密的雨,气压低沉的很。走出Arlington,远处的五角大楼黑压压地让人喘不过气。颇带一番讽刺意味的是,在谷歌地图上我们看到,位于五角大楼正中心位置的是Dunkin,真是照应了那句广告词「America runs on Dunkin」。

DC vs NYC

在七月的《行走广州》里,我写道,「离开后,我方才发现,家乡是我认知世界的坐标原点」。在华盛顿的日子使我意识到,纽约已然代替上海,成为我心中衡量其他城市的第二座标杆。

到DC后我们直奔downtown。大概是被纽约宠坏了,我天真地期待可以在附近买到一杯咖啡,可事实是最近的Dunkin和星巴克距离我们都超过了一英里。临走那晚我们去车站等车,也失望地发现,原本就荒凉的中心地带,不到十一点就找不到一家饭店,唯一一家pub的厨子也下班了。Drew对此的评价是「ABSOLUTELY PATHETIC」,我们心照不宣地怀念曼哈顿24/7的deli。我和他的心态何其相似,类比国内情况,大抵是「上海人去北京」的那种落差感;当然,DC比NYC还差了10个北京。另外,我想我比他更失落之处在于,至少国内每到一处还能品尝当地平价的特色食物;而此地根本不存在特产之说,纽约食物本身就是各族大熔炉,但在华盛顿应该是找不到Chinese Hispanic restaurant这种「四不像」的罢。

整个美国于我都是异乡,but somehow我还是在纽约找到了属于自己的舒适区。刚来的半个月正值暑假,我被迫过着「零社交」的生活;那时心中最大的感觉是「空」,是the unbearable lightness of being。我渴望和这座城市建立connection,只有通过和他人的关联我才能感受到自己的存在;国内的一切在我心中留下大片空白,我需要用新的生活秩序来填补对旧日生活的思念。几个月过去,虽然我仍然是个「在人群中感到孤独」的内向的人,但我也算是交到了几位酒肉朋友,还被Drew的家人接纳,尤其是他妈妈每次喊我「daughter-in-law」时,我都极度感性。虽然我对纽约的街道和饭店不能像对上海一样如数家珍,这里尚有许多我从未涉足的区域,但我也可以在Bobst图书馆和Washington Square Park、Lexington Avenue和Corona横行,也学会了对地铁卖艺人和街头流浪汉摆出冷漠脸。

身在异乡的孤寂是在国内无可比拟的。从前我大可以说我的政治立场不被常人理解,但毕竟家人在身边,人是更有底气的。而在这里,我比从前任何时候都清楚,人是要有家的。刚认识Drew的时候,他指出我在这点上的自相矛盾:一方面,我耍酷说「我是个没有故乡的人,我四海为家」;另一方面,每每谈起上海、或是中国的历史文化政治,我总略带自豪地以「we」指称——因而我决定不再拒斥我对广义的「家」的依恋。

纽约永远不可能成为我的家。但不可否认的是,我在这儿发展出了同家一般的归属感。未来每去一座其他城市,我都会暗暗将它和纽约比个高下。

Traveling Memory with Boyfriend

构成一趟旅途的独特回忆的,自然少不了陪伴自己旅行的人。

我和他在旅行的头两天吵了数不清的架。不论是到达后要不要先去寄存背包、还是早上几点起床出发,产生分歧归根结底还是在于双方、或者说主要是我不懂妥协退让。这些时候我不免想起小时候和父母的跟团游,还有高中时父母全程听我安排的青岛/北京行、大学期间去苏州/广州的solo行;当时的我未必是快乐的,但回忆会给它们加上美化的滤镜。家人时常评价我「主见大」,可作为独生女总有一天也必须理解,纵然再爱我的人,也不可能事事都顺着我的。直到上一段恋爱我还没摆正姿态,分手时自作多情地说,「我不能再当个任性的孩子了」——其实这也许正是分手的根本原因。

总的来说,我们之间美好的回忆盖过了那些不愉快。就像在纽约时一样,每晚把whole foods的自助热食当食堂还能乐在其中的,恐怕也只有我们了吧。我在Smithsonian博物馆的纪念品商店对着一个红色马克杯纠结,却因15刀的价格迟迟下不去手,他看出我的为难,主动当「sugar daddy」帮我拿下(说起来我有个略虚伪的底线,尽管我倾向于男性承担绝对多数的共同支出,例如食物和杂物,但为了彰显autonomy,我不会让对方cover衣服等个人用品)。你可以说我的自我感动是廉价的,将其污名化为「娇妻行为」,但我也愿意相信,他「希望我快乐」的出发点是真诚的。分手教会了我没有什么情感是永恒的,这也更说明了要珍惜此时此刻的身边人。

那段时间我身体抱恙,周日淋雨后我的痛苦值到达顶峰。回纽约要坐一整晚的大巴,从凌晨一点到六点,UTI的灼烧感加之绞痛的胃让我坐立难安,光是直挺挺坐着就算得上挑战身体极限的酷刑了。因为没有提前订座,中途我们不得不换到分开的座位,而终于睡着后没多久车就到站了。坐上Hudson Yard始发的7 train,踏上那条熟悉的回「家」路线,我忍不住想,命运把饥寒病痛交迫的我扔在清晨的纽约街头,但又安排了他陪伴我,真「公平」啊。我强调自己的独立性,也感激他给我的安全感。

尾声

写到一半的时候我发现,我在这篇名为游记的文章里夹带了太多「私货」,这也算几个月没有好好自我表达的代价罢——一旦逮到机会,便止不住将积压已久的思绪一股脑儿地倾倒,管它是好是坏、离不离题。我不想扯上修改文章的麻烦,只好跟有耐心读到这里的读者道歉了。

我对自身处境是很self-aware的。感恩节那会儿国内还在沸沸扬扬地闹清零,我在朋友圈发旅行照片时不好意思地说,「我为我的幸运和岁静感到羞耻」,没想到几位好友都评论道,「自己努力挣来的生活,名正言顺,不必羞愧」。

我想我对摘要中的问题也有了答案。

正如每一段旅途一样,也许记忆会模糊其中具体细节,但「走过哪一段路、与谁一起走过」将给人生留下不可抹去的烙印。