Wise Guys:马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)和昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的对话

马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)和昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)都是天生的故事讲述者,这不仅体现在他们的电影中(他们各有自己鲜明的风格标识),还有对电影这种媒介了然于胸的理解。尽管他们来自于不同的世代,斯科塞斯是60年代中期电影学院的第一波毕业生,而塔伦蒂诺则崛起于90年代初的独立电影革命,但对电影的热爱和认知则让他们彼此互为尊重。

他们能随心所欲地驾驭任何类型,无论是商业大制作还是小成本B级片、华丽的歌舞片还是黑色犯罪片、作者电影的艺术片还是意式西部片。他们用自己的一生在享受这份电影盛宴,通过他们自己的电影、创造的角色以及他们看待世界的镜头。

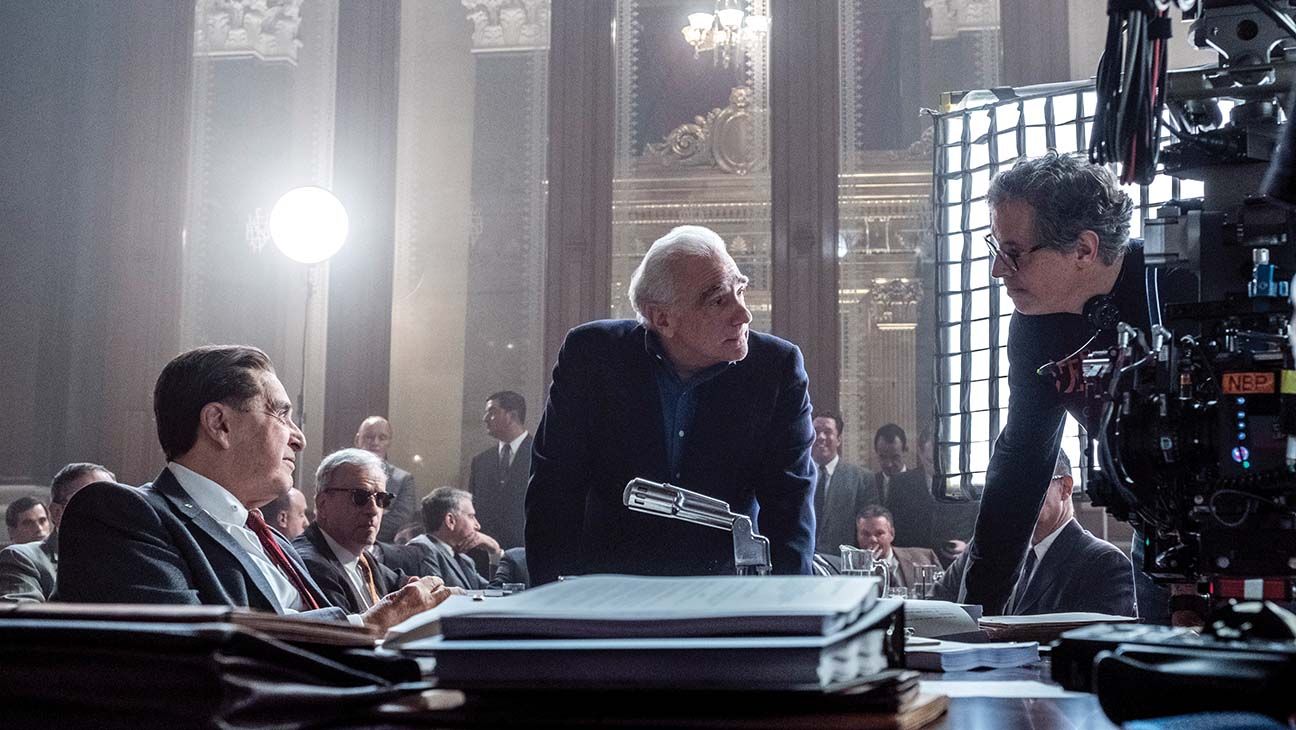

今年对这两位电影人来说尤为引人注目,塔伦蒂诺的《好莱坞往事》自从在戛纳上映后赢得了影评人和观众的一致好评,而斯科塞斯的《爱尔兰人》(The Irishman,2019)也被寄予厚望,他花了大量时间采取数字技术让他的角色低龄化。他们应《美国导演工会季刊》(DGA Quarterly)杂志之约坐在一起,就导演工作、影响力和暴力宣泄等话题做了交流。以下是两人对话的编辑版本。

——Steve Chagollan (《美国电影工会季刊》(DGA Quarterly)杂志主编)

马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese,以下简称“MS”): 我刚结束《爱尔兰人》的最后剪辑。

昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino,以下简称“QT”): 剪辑结尾时我经常会陷入这么一种极端的窘况,总是摇摆不定。等我确定好一种选择回到家后,又会想,“你知道的,这太可怕了。明天我又要重头再来。”

MS: 我大概花了三个月时间来剪辑,有趣的是,这部电影拍摄时间并不长,过去的六个月时间里我都花在低龄化技术上了。

QT: 哦,是吗!

MS: 所以我们一直忙着,而且有点赶。结局就像是我选择了两个镜头中的一个,然后我又想,“哦,等下,是否还需要一个中景镜头?或者我们该保留这个全景镜头吧。”我们又尝试了几次,然后有几个朋友说,“你们不是还有另外的镜头吗?”我说,“是的,也许那个更好一些。”但结果就是,我改变了结尾那个全景镜头的长度。

QT: 好的。您正在处理的这部电影应该是您拍过的最长的电影吧。是不是有好几个小时?

MS: 是的。

QT: 就节奏而言,又是如何影响您的?

MS: 有趣的是,这次我在看斯蒂文·泽里安(Steven Zaillian)撰写的剧本时就想好了节奏,只是因为这次和奈飞(Netflix)合作,所以情况有点复杂,这也导致最后片子有点长。换句话说,我并不太确定它会是一部两小时十分钟长的电影。或许我可以把它拍成四小时的。

QT: 哦,原来如此。

MS: 我不太确定最终的发行方式,所以这个问题对我而言也很简单,“它只不过是一部电影而已,就让它顺其自然吧。”当然,这也和角色设定有关——简单来说,这是一位81岁高龄角色用闪回方式回顾往事的电影。

QT: 哦噢。

MS: 等你到了我这个年龄,昆汀,你也会变得慢条斯理、深思熟虑和三思而行。一切都是关于过去和这个角色对于过往的感知,我在剪辑电影时觉得电影前三个镜头就是如此。我说,“让我们拭目以待吧,让一部分观众看看他们是否能接受。”于是我们继续做多种尝试。当然我们做的计算机特效处理工作也对节奏有重要影响。

QT: 我明白了。

MS: 这是一种更为平静的节奏,仍有暴力,也不乏幽默,只是以不同的方式呈现。还是这句老话:你拍的电影越多,学到的也就越多。

QT: 您知道吗,马丁,我想和您讲一个我正在处理的有趣的故事,我觉得它会引向关于您和电影的很好的问题。我正在写一本书,里面有一个角色经历了二次世界大战,见证了很多血腥事件,应该是50年代的样子,他回家后却发现自己对电影完全失去了兴趣。经历了那么多之后,他觉得那些电影都过于幼稚了。对当时的他而言,好莱坞电影就是电影的全部。之后突然他听到了黑泽明和费里尼等导演的外国电影……

于是他想,“好吧,或许他们的电影会比好莱坞那些陈词滥调要好一些。”

MS: 是的。

QT: 于是他发现自己着迷于这些电影,有些他喜欢,有些则不感兴趣,也有一些他根本不理解,但是他知道他看到了一些东西。

所以现在,我发现自己有很好的机会,在某些情况下,以我自己电影里角色的视角,重看或者初看一些我一直想看的电影。我很享受这个过程,不过我也在想,“他会如何接受的?他是如何看待的?”我总是喜欢毫无来由地一头扎进电影院里去,所以我想问您的是,“您是什么时候远离那些你认为是好莱坞式的电影,开始关注那些您可能早有所耳闻的更具冒险性讲述陌生世界的外国电影?”

MS: 好啊,这是个好问题啊!我早年七八岁期间一直住在皇后区的科罗纳(Corona)一带,因为和房东的一些问题,我们不得不搬回位于曼哈顿中心小意大利区的伊丽莎白街道,那是我父母出生的地方。你知道吗,那时的我就像被扔进了《死胡同少年》(Dead End Kids,1986)或《鲍尔瑞大街》(On the Bowery,1956)之类的地方。(大笑)

不过在这之前,可能是由于哮喘的关系,(我父母)总是带我去看电影。所以我看了《阳光下的决斗》(Duel in the Sun,1946),那是我看过的第一部电影。接着就是《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939)、《秘密花园》(The Secret Garden,1949),还有像《威胁》(The Threat,1949)之类的黑色电影,费利克斯 E. 费斯特(Felix E. Feist)执导的,你看过吗?

QT: 是的,我看过的,而且还超喜欢。

MS: 还有(罗伯特·怀斯 Robert Wise执导的)《月宫浴血》(Blood on the Moon,1948)和(威廉·A·塞特尔 William A. Seiter执导的)《维纳斯的一触》(One Touch of Venus,1948)。(我们)有过一台16英寸的模拟信号小电视机,我祖父母每周五晚上都会过来因为这个时间专门放映意大利电影,当时就放过(维托里奥·德西卡 Vittorio De Sica的)《偷自行车的人》(The Bicycle Thieves,1948),(还有罗伯托·罗西里尼 Roberto Rossellini的)《罗马,不设防的城市》(Rome, Open City,1945)以及《战火》(Paisan,1946)。

当时我只有5岁,就目睹了祖父母哭着观看《战火》的反应,我听见他们说着和电影里同样的语言。与此同时我开始明白有另一种电影(Cinema)的存在,它不同于我所知的那种电影(the movies)。

QT: 我明白.

MS: 我看的第一部有关好莱坞的电影是(比利·怀德 Billy Wilder的)《日落大道》(Sunset Boulevard,1950)。

QT: 好吧,哈哈(笑)那可是非常黑暗的好莱坞。

MS: 因此从某种意义上来说,它们都经过处理了——真相通过另一种编码来进行传递,甚至可以在另一种文化中得以阐释。而这并不意味着它们的重要性比我见过的欧洲电影略逊一筹。但是当我目不转睛得看着小屏幕上的意大利电影时,有些东西影响了我,并且就此改变了一切。

这些外国电影让我得以打开观看世界的窗口,让我对所居住的这个意大利裔美国人的西西里社区之外的世界感到好奇。

QT: 最终,它以某种方式让你接触到了纽约——离开你居住的社区,去其他地方寻找不一样的电影院。

MS: 远不止如此。那是我真正接触到美国,是在我居住的意大利小社区之外的美国。

QT: 嗯,我了解的。

MS: 有点可怕。有一些挺糟糕的地方,你需要朋友陪同才敢去。你有去过42大街的电影院吗?当时几乎所有的电影都在那上映。

QT: 我没去过那里。事实上我第一次去纽约是为了《落水狗》(Reservoir Dogs,1992)的选角。现在我懂了,以前当我一听说是纽约或者看关于关于纽约的电影时总是望穿秋水去纽约。但当时我也太小了,没人带我去,稍微大一点又没钱去。后来我们在为电影选角时,哈威·凯特尔(Harvey Keitel)说,“我真不敢相信竟然没有纽约的演员来试镜!”我说,“我们支付不起啊。”他回答说,“好吧,我来告诉你。我会让一个选角导演帮忙安排在纽约的一个周末,我来负责你和(制片人)劳伦斯·班德(Lawrence Bender)的机票。”于是我们有了纽约的周末选角之行。我们从机场出来的时候应该是早上,我们开车穿越纽约来到了酒店,我记得应该是五月花酒店(Hotel Mayflower)。

我当时的第一感觉就是,“好吧,一直以来我都想去时代广场电影院。等我一完成手头工作,我就去时代广场,随便看啥都行。”然后哈威说,“昆汀,你绝对不行。也许一两周后你可以去,但绝不能是第二天。你还太嫩了。”(斯科塞斯一直在笑。)

MS: 他说得很对。奇怪的是50年代发生了一些变化。我们可以去但是需要四五个人一起才行。他们放映所有你能想象到的电影。没有色情电影,都是常规的好莱坞电影。

我们经常去那里,虽然有点危险,当时也太疯狂了。他们会放映迈克尔·鲍威尔(Michael Powell)和埃默里克·普雷斯伯格(Emeric Pressburger)联合执导的《难以捉摸的海绿》(The Elusive Pimpernel,1950),联映的还有柯克·道格拉斯(Kirk Douglas)主演的《尤利西斯》 (Ulysses,1954),采用的都是特艺七彩(Technicolor)的技术。而街对面的电影院则在放映《火海浴血战》(Halls of Montezuma,1950)和《勇冠三车》(To the Shores of Tripoli,1942)。

这两部电影,《火海浴血战》是刘易斯·迈尔斯通(Lewis Milestone)的,还有一部是布鲁斯·亨伯斯通(Bruce Humberstone)的,他们都是非常漂亮的特艺七彩电影。对吧?但是当时放映的竟然是黑白片!(昆汀大笑)我们就这样走进去,谁知道发生了什么,二楼还有打架之类乱七八糟的事情,但我们还是继续。所有的拷贝都是黑白的,就连(约翰·福特 John Ford的)《铁血金戈》(Drums Along the Mohawk,1939),也是黑白的!!

QT: (笑着)我在洛杉矶市里也有过类似经历,是在大都会剧院中心(the Metropolitan Theatres)的Cameo和Arcade(两个都在百老汇大道上),它们都是通宵放映的[Laughing]。事实上,我记得那应该是82年的时候,因为它们从来没有在洛杉矶放映过,那是拉尔夫·德·维托(Ralph De Vito)的《死亡收集者》(The Death Collector,1976),也是乔·佩西(Joe Pesci)的第一部电影。

MS: 是的,我们就是因为这部片找乔来出演《愤怒的公牛》(Raging Bull,1980)的。

QT: 嗯,我当时听说the Arcade正在放映这部片,而且就在《愤怒的公牛》放映之后,就是这部电影。因为不能赶上晚上八点的那场,我能看的只有早上四点那一场。

MS: 鲍勃(罗伯特·德·尼罗 Robert De Niro的昵称)是在哥伦比亚广播公司电视频道(CBS)看到《死亡收集者》的。他对我说,“我在电视上看了这部,这个家伙很有趣。”于是我们就去弄了一份拷贝来看。

QT: 这是一部好电影。当时我看的时候就想了,“哦,这不就是《穷街陋巷》(Mean Streets,1973)的翻版吗?”

MS: 你是对的(笑)现在看不到这种保留片单电影了,当然,这是另外的话题了。

QT: 哦,只是想告诉您,我在洛杉矶有一家这样的剧目电影院(A repertory theatre),叫做New Beverly,您的电影在那里很受欢迎。

MS: 哇,谢谢你啊。

QT: 我们只放映35毫米或16毫米的影片,而且我们有着充足的拷贝收藏。

纽约和洛杉矶电影学院

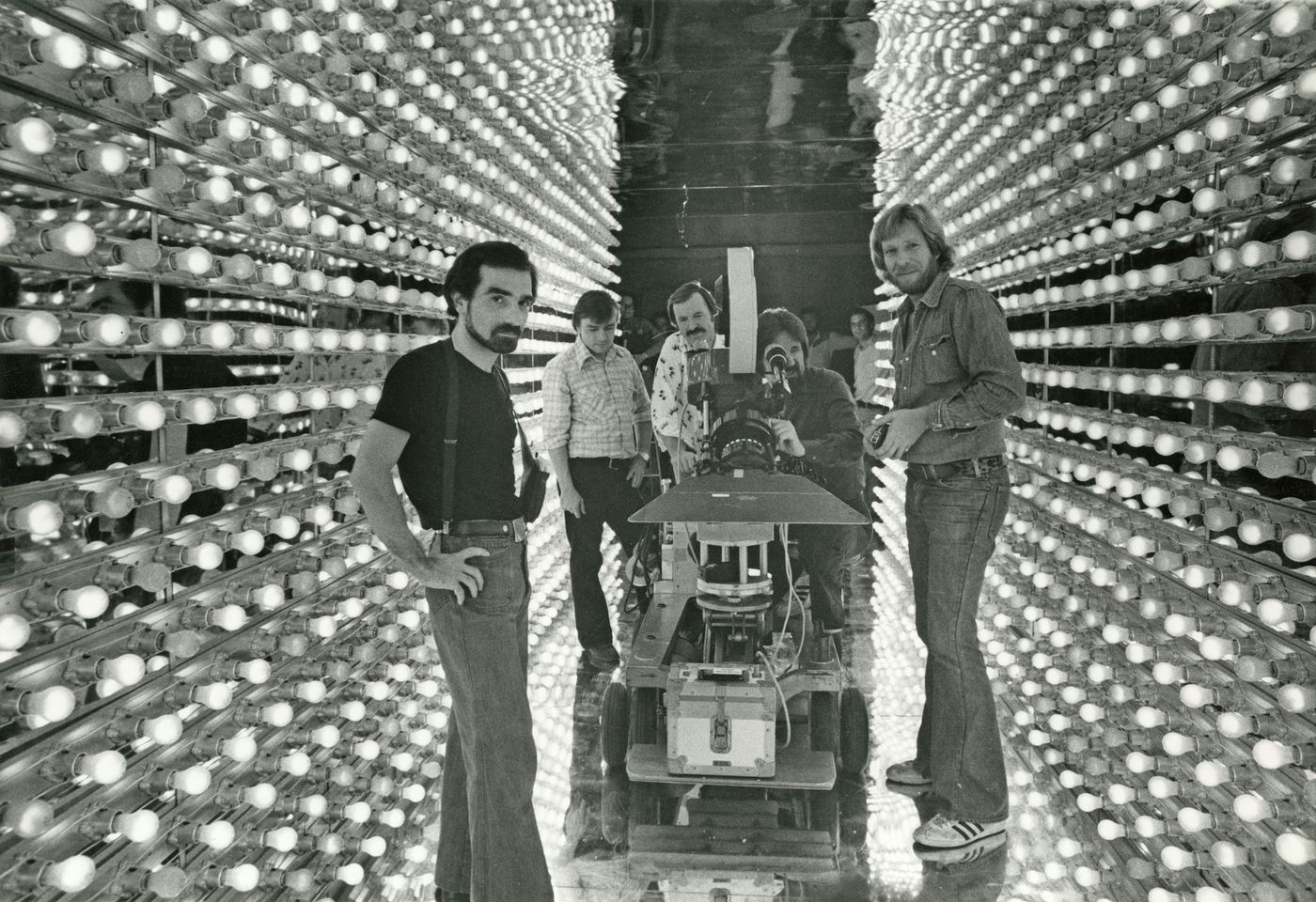

QT: 当提到纽约电影人时我第一时间就会想起您,马丁。当然也有西德尼·吕美特(Sidney Lumet)和伍迪·艾伦(Woody Allen)。但您也是60年代纽约新浪潮的一部分。当时您刚和吉姆·麦克布莱德(Jim McBride)、雪莉·克拉克(Shirley Clarke)、布莱恩·德·帕尔玛(Brian De Palma)一样崭露头角。我对“纽约新浪潮”整个概念很感兴趣,你们或多或少受到法国新浪潮实干精神的影响,只要给我一台摄像机,我就将它绑在车上随心所欲地拍摄了。

MS: 或者就放在轮椅上,也可以是一个摄影师和一把轮椅,推拉镜头就有了。

QT: 是的。

MS: 所谓的纽约新浪潮出现于战后。当时很少有电影是在纽约拍摄的。在制片体系里,你已经拥有工厂了。制片厂里拥有你需要的一切了,干吗还要跑去纽约?我觉得改变这一点的,很显然正是使用真实的外景地进行拍摄的意大利新现实主义风潮。

重新回到黑色电影,像(朱尔斯·达辛 Jules Dassin的)《不夜城》(The Naked City,1948)和(奥托·普雷明格 Otto Preminger的)《铁牛金刚》(Where the Sidewalk Ends,1950)以及其它电影,甚至亚伯拉罕·鲍伦斯基(Abraham Polonsky)的《痛苦的报酬》(Force of Evil,1948)都有很棒的纽约镜头。乔治·库克(George Cukor)的《双重生活》(A Double Life,1947),所有这些电影,都开始扛着摄像机走上纽约街头了。

而当时的纽约并非是理想的取景地。上下班熙熙攘攘的人流在摄影机前晃动,而且人们也不听指挥。他们只能把摄像机藏在不同的地方,最终它成了美国的先锋艺术,就像乔纳斯·梅卡斯(Jonas Mekas)五十年代中期参与“电影16”(Cinema 16)协会的作品,还有包括阿莫斯·沃格尔(Amos Vogel)和雪莉·克拉克(Shirley Clarke)的。

(雪莉·克拉克的)的《冷酷的世界》(The Cool World,1963),就是在街道上拍的。而真正有所突破的当然还是拍了《影子》(Shadows,1958)的约翰·卡萨维蒂(John Cassavetes)

QT: 是的,他是这个领域当之无愧的教父。

MS: 看了《影子》后,我对朋友说:“好了,再没什么借口了。”只要有东西需要表达,我们就能做到。他们使用更为轻盈小巧的16毫米埃克莱尔摄像机(Éclair NPR),这样在拍摄上更为得心应手和来去自如,无需使用来自西海岸的大型设备,不管是好的坏的还是一无所用的。

QT: 纽约新浪潮有趣的地方在于,无论是和意大利新现实主义还是法国新浪潮比较起来,我想说的是,特别是法国新浪潮,他们几乎都是在同一个城镇拍摄。你可以想象,让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)《随心所欲》(My Life to Live,1962)里安娜·卡里娜(Anna Karina)扮演的角色很有可能遇见弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)《射杀钢琴师》(Shoot the Piano Player,1960)的那位钢琴师。我想说,那绝对是有可能的。

MS: 确实如此。

QT: 另一方面,纽约新浪潮立足了本地社区,向我们展示了多元化的纽约。你无法想象,如果《冷酷的世界》里的角色撞上(您的)《谁在敲我的门》(Who’s That Knocking at My Door,1967)或者(布莱恩·德·帕尔玛 Brian De Palma的)《帅气逃兵》(Greetings,1968)那些格林威治村的嬉皮士。他们绝对不可能同框。

MS: 不,不,不,那绝对像是不同的国家。我们从来不去一百一十号大街。我根本不知道他们在干嘛,也不在乎。那就像是不同的世界。当我1960年去了华盛顿广场学院——也就是今天的纽约大学,从我住的地方到休斯顿大街和伊丽莎白大街拐角处也就六个街区,但就像是到了另一个世界。而我也找到了平衡。在《穷街陋巷》里,你就可以在电影里看到两个不同的世界:外部的和内部的。

QT: 我最近刚看了《谁在敲我的门》,有一处场景令我会心一笑,因为我知道您很喜欢约翰·福特(John Ford)的《搜索者》(The Searchers,1956),而您使用了一整个场景(在史泰登岛渡轮Staten Island Ferry上),让哈威·凯特尔(Harvey Keitel)扮演的角色聊着《搜索者》。

MS: 我知道,那是我必须做的。

QT: 这是整部电影里我最喜欢的镜头。事实上,在纽约新浪潮里,您的电影算是最新浪潮的。而且有点像是法国新浪潮的电影

MS: 是的,黑白色的……但是,你还真对了。毫无疑问受到了法国新浪潮的影响,其实还有贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci),《革命前夕》(Before the Revolution,1964)令人震撼;还有帕索里尼(皮埃尔·保罗·帕索里尼 Pier Paolo Pasolini),对我来说,《乞丐》(Accattone,1961)是其中最好的一部,从翻译的角度来说。我喜欢他们做的抽帧效果。

这些帧,你懂得。当你看着每一帧准备剪辑时,那是绝妙的时刻。你可以在每帧画格的边缘剪下,你可以取出两帧然后又剪掉一帧。我是说他们就是这么干的,所以我们也尝试着这么做。

时为我们老师的海格·曼欧吉安(Haig Manoogian)布置我们要在学校里拍一些短片,结果我们就遇到了剪辑问题。我们说:“但是特吕弗说他是用这种方法剪辑的,重剪的时候再从另一个方向。”然后我的教授斥责说:“胡说八道,他不会这么做的。”不过我们还是这么做了。他又说:“听着,关键是你可以因为某种原因用这种方法拍摄一个镜头,但是之后你们在剪辑时却发现它没法用了。”这就像是(斯坦利·库布里克 Stanley Kubrick的)《2001太空漫游》( 2001: A Space Odyssey,1968)的那块黑石。你触碰到了,并拍了一个似乎与场景无关的镜头,然后在另一个场景里却产生了意义。他说:“你要学会了解镜头本身的价值。”这个镜头有了自己的生命力,你可以在每帧小画格里找到它,至于是16毫米还是35毫米,那根本不重要。

QT: 您提到这点太有趣了,因为我和剪辑师最喜欢干的事情之一就是故意在电影中保留一些显而易见的穿帮镜头却又能不被观众发现。

MS: 这太明显了。在《禁闭岛》(Shutter Island,2010)里,(莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio扮演的角色)正在审讯一个被关在精神病院里的女士,她看上去非常友好,谈论着如何用斧子杀死自己丈夫。这里有一个过肩镜头——很希区柯克式的,她拿起杯子喝了一口又放下来;镜头切回到莱昂纳多,他正在审问她;之后又切回到这个女人,又一个过肩镜头,她拿起杯子又放了下来,但是(此时镜头中)她手中却没有杯子。

QT: 哦哦。(笑)

MS: 当时其实是排练时的镜头,但是我说,“就这样做吧。”你可以认为那里有个杯子。因为整个故事都是在讲:什么是真实的,什么是不真实的,什么又是想象的。

QT: 哇哦,那太完美了。

MS: 这是一个穿帮……

QT: 能做这样的事真是太荣幸了。您只是顺其自然。

MS: 是的。这个镜头有了自己的生命。那些你认为无法完成的剪辑却不期而遇,而那些你认为完美的镜头凑在一起却成了灾难。

QT: (《好莱坞往事》的)公关宣传之旅即将结束了,这段时间我经常会被问到,“您拍摄中最困难的场景是哪一个?”我想我对这个问题真正的回答会是,如果有一个大场景我计划好了应该是周二的,但是我们直到周三才开拍。我拍这部电影大部分的原因都只是为了这一个场景,而且它已经在我脑中预演过无数遍了。现在,如果我不能做到和我想象中的一样出色,至少我自己是(唯一的)知道我失败了。

MS: 说到很对,确实如此。

QT: 这就像是对我自己天赋的一种测试。我能够就此攀上顶峰吗?我并没有像自己想象的那么好?开始拍摄前的那些日子,总是我最为焦虑的时候,因为我想做到最好,而此时的我就站在山脚下仰望着山巅。我知道一旦我开始做了,一切都会好的。但是我需要开始攀登,你需要经历这一切。

MS:(笑着)确实如此,所有的焦虑,噩梦,所有的一切,都在开始拍摄的那个早上。不快,抱怨,和争吵,然后我才能开始工作。

QT: 早上的我总是最有下床气的一位。我总是挂着一副“谁都不许打扰我”的臭脸。

MS: “不要靠近我!”(笑着)我走出工作间,对所有人都很友好;回到工作间,里面有我的助理导演、制片人和助手,他们能理解。还有摄影师也是。我常常会抱怨交通或者牙疼,以及乱七八糟的事情。“在这里我啥也干不了!”你懂的。

QT:是的,感同身受。

MS: 但无论如何,我想说的就是这种不可思议的事情:我们是如何通过这些设备,通过这些镜头,包括那个杯子,将这些概念付诸实施,我们又是如何有这些想法?它们稍纵即逝。一旦开始将它们付诸实施,变成现实,我们可能就会失去我们之前的部分感受,以及那些我们真正期待经历的部分。整个过程如此难以捉摸。

QT: 这是一把有趣的双刃剑,我认为这就是我们为之焦虑的原因,一方面我们已经在脑海中成形一部完美的电影,但是我们又排斥这一点。我们希望能够创造出更好的电影因为我们没有脑海中想象的那些演员。

MS: 正是如此.

QT: 你必须使用音乐或这样那样的随着观众惊叹不已的场景进行剪辑。是的,我们可以做到这一点,只是它必须有真情实感。

但我还是希望拥有观众所有的那些惊叹!

MS: 是的,我懂你的意思。这种状态很有张力!人们会说,“好吧,如果你憎恨这一点。”我才不会呢。

QT: 是的,那不是一种憎恨。

MS: 那就是我们的工作。

QT: 这其实是我一生中最感到振奋的事情,但是这并不意味着我没有恐慌。

MS: 哦,天哪。但是你要知道在现有条件下你已经尽力而为了:和摄影师、演员们一起,在这样的空间和天气条件下,还有你自己的心情以及拍摄计划。除非像其他人一样再回去重拍所有他们需要补拍的。

QT: 是的,对我来说那是一种欺骗。也有一种说法,“不,你必须要按时完成——不是你自己说过要实现的那个时间点,就是你们每个人都要一起完成的——即使你按时完成了,可还是会有问题。”

MS: 是的,这就像是拳击赛一样。

QT: 每个人都是万能的……

MS: 哦,是的,一场拳击赛,你有几轮比赛机会,只要你上场了你必须坚持到最后。我记得在拍《无间道风云》(The Departed,2006)时多花了四天时间,因为我们在拍摄过程中不停地修改剧本。我一直和编剧比利·莫纳汉(Bill Monahan,译注:此处应为口误,编剧实为威廉·莫纳汉 William Monahan)以及其他团队成员一起合作重写。当时搞得太复杂了,以至于一次场记人员问我,“你准备把刚拍的新镜头用在哪里?”我说,“随便放着,之后我会弄明白的。”果然最后,我和剪辑师塞尔玛·斯昆梅克(Thelma Schoonmaker)像要驯服六匹脱缰的野马。最后,我们把所有的镜头放在一起才意识到,“好吧,我们再按需分配吧!”

QT: 说得很有道理。我不免想到,我刚才提到的关于拍摄重头戏前焦虑的状态,我能想象得到您在拍摄《出租车司机》(Taxi Driver,1976)那场动作高潮戏前应该也有类似的感觉。

MS: 其实《出租车司机》拍摄期间每天都是如此。原本在40天后杀青,但是我们花了45天,他们对我们非常生气,是暴怒的那种,不停得催命电话。那简直是一场噩梦。我必须说,你在画面中看到的那种力量,就是在我精心设计的那场枪击场景里,那是一种正面的愤怒刺激着我们坚持拍摄。

我们殚尽力竭,那就像是一场战争,一直在战斗着,直到坚持到最后。就像是你需要和所有的事情抗争才能实现自己想要的拍摄效果。我们就是在和时间赛跑。

不得不说这种能量真是疯狂,我们就像是突击队员一样。

QT: 非常理解!特别是那场宣泄式的动作戏,从某方面来说具有歌剧风格,甚至是某种日式风格的。

但是它比我在普通电影院里体验过的任何东西都更加真实。这种结局必须是宣泄式的。它将所有的能量集中在一起。重要的是您给了我们这部电影一个结局。我们一直看着这家伙宅在自己的公寓里,突然之间导火索就被点燃了。

MS: 哦,是的,问题是保罗·施拉德(Paul Schrader)说这是非常私人化的。他当时想象的——我不记得他怎么说的了——给我的印象就是更为日本化,更具风格化一些。我相信他也说过需要更多的血溅在墙上。我说,“但我不是市川昆(Kon Ichikawa),要拍的也不是(黑泽明的)《椿三十郎》(Sanjuro,1962)……”

QT: 嗯,这个高潮戏就差点需要救火设备了。

MS: 我看过那些电影。我说过,“我很感激它,我喜欢它,但是当我自己想要尝试的时候,出来的总是另外一种效果。”因为这和我的出身有关,昆汀,我所见的暴力或者威胁,都是非常真实的。

非常严肃,而且极其有效。问题都是用这种方式解决的,可以是一记耳光,或者是一瞥眼神,甚至是“棒”一声巨响,你被拦下来下一秒你就被干掉了。你不知道的。我只是按照我想象的方式去做,就像它在现实中发生的一样。

QT: 我记得您当时有点不安,听说观众认为这个场景过于宣泄式,但对我来说,它就是要拍成宣泄的感觉。

MS: 但我并不知道。我想这是一个需要完成的载有特殊激情的项目,因为我们大家当时都有这种感受。我就感觉很是孤立和愤怒。但就愤怒而言,最终我们并不会像主角特拉维斯(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)一样做出越界行为。心领神会就好了,无需多言。

QT: 是的啊,您当时没有想到会造成如此大的影响吧。

MS: 我以为没人会去看这部电影的。

QT: 我有个问题,不知道是否像我想的那样,《出租车司机》当时能够(在哥伦比亚影业)得以拍摄,是不是因为和《猛龙怪客》(Death Wish,1974)有点像。

MS: (制片人)迈克尔·菲利普斯(Michael Phillips)和朱莉娅·菲利普斯(Julia Phillips)刚凭《骗中骗》(The Sting,1973)赢得了奥斯卡,他们力挺这个项目并与哥伦比亚影业一起为之努力——当时的负责人是大卫·贝格尔曼(David Begelman)——最终完成了这部电影。但制片厂一直不愿意拍,他们毫不掩饰自己的这个看法。

QT: 哦,真的吗?(笑)

MS: 每天都是. 当我给他们看成片时,他们都暴跳如雷,而且电影当时拿了X级。这件事我经常挂在嘴上,当时我和朱莉娅·菲利普斯还有哥伦比亚高层一起开会。我走进门准备坐下记笔记的时候,他们说,“要不你把它剪成R级,要不我们来剪。现在你可以走了。”

QT: 我的天啊!

MS: 我没有任何权力,完全无能为力,就像面对一块黑石,唯一能帮我经历这些的就是朱莉亚和迈克尔。永无休止的会议、对话,当然还有和美国电影协会(MPAA)的讨价还价。当然还有那场枪战戏,我不知道该如何去展现它。也许是可以就此做些手脚,我完全忽视了影像的力量。所以我剪了两帧就走了。

我想说的是,这种暴力,是一种宣泄,它是如此真实。我看《日落黄沙》(The Wild Bunch,1969)也能感觉到这一点。

QT: 哇,这是有趣的事情。其实我在看《出租车司机》的结尾时也感觉到了一种宣泄。

MS: 而且《出租车司机》的角色身上八九成都是罗伯特·德·尼罗(Robert De Niro)自己的特质。

QT: 绝对的。

MS: 他的那种表情和眼神。

QT: 之所以有趣是因为您、德尼罗还有施拉德选择通过特拉维斯的视角去看待外部的世界。德尼罗和特拉维斯融为一体,这是很好的第一人称的学习案例。您通过他的眼睛来看这个世界。所以,如果他是一个种族主义者,那么你看到的这个世界也是种族主义眼中的世界。

MS: 非常正确!正是如此!

QT: 但是,尽管如此,当特拉维斯只身面对那群皮条客的时候,我还是站在他这一边。我是说,如果我们一点也不支持他的话,那么设置这个雏妓角色也就毫无意义了。

MS: 你说的很对。在施拉德的剧本里就是有这个雏妓的设定,而哈维只是即兴说了几句台词,当时鲍勃(译注:指罗伯特,这里指罗伯特扮演的特拉维斯一角)在第十三大道找到他时说:“我同意(I’m hip! )”,可是哈维说……

QT: “可你看上去不像啊。” 我必须说,我爱死这部电影了,特别是这个镜头。一般来说,当你有足够的天赋,你会遇到无数的惊喜瞬间,这些都是一种平衡。但对我来说,影史上最伟大镜头之一就是(哈威·凯特尔 Harvey Keitel扮演的)斯波特(Sport)弹掉特拉维斯的香烟时火花四溅。

MS: 这些火花是哈维有意为之的。“棒!”你懂得,“滚回你见鬼的部落里去!”你说的很对,你知道在我成长的地方,我会看到在聚会派对或者其它地方,在斗殴事件发生前总是会有香烟。一簇火花。“好了,开打吧!”那就是一个开战的信号。

电影里对其他导演的致敬

QT: 我会不时地在酷酷的电影院书店里,找一些我从没看过电影的导演的评论书籍翻阅,它们又会指引我去看其他导演的电影作品。在法国拍摄《无耻混蛋》(Inglourious Basterds,2009)时,我在一个周末去了巴黎,在Rue Champollion有一家很棒的电影书店,那里是小影院聚集地,我没有看过约瑟夫·冯·斯登堡(Josef von Sternberg)的电影,于是我挑了一本关于他的书看,爱不释手,又拿了另一本。最后也看了他的传记,尽管我并不相信书里写的只言片语,但它很有趣。

MS: (笑)我知道的。

QT: 都是无稽之谈。不过我开始看他的电影了,而且或多或少受到了他的艺术风格的启发。

现在我开始做一样的事,而且在每部电影中都会使用几次。但在《无耻混蛋》里,我就开始按照自己对约瑟夫·冯·斯登堡艺术指导的领悟来设计场景,你会使用推拉镜头跟随着电影里的主角移动,所有的蜡烛台、玻璃杯、时钟和灯光串成了一条大线条,它也就形成了让主角按序行走的轨迹。这就是一个约瑟夫·冯·斯登堡式的镜头。

MS: 我曾经试过平行于动作的跟踪摄影——只是跟着它,就像四个人站在那里,不是尾随他们的方向,而是直接顺延着,我觉得它应该是来自于……在《随心所欲》里有一个镜头,一个家伙说:“我想要一张朱迪·加兰(Judy Garland)的唱片”,于是女主角穿过整个音像店去找这张唱片,摄影机跟着她来回。它存在着一种客观性,一如音乐的片段,或者一段舞步,但同时也是一种,我想说的是一种保持人物灵魂客观性的方法——它并不希望过于亲密。

但我一直希望能在电影里实现一个镜头,我曾经在很多电影里试过模仿它,但都没有成功。不过那并不重要,尝试本身就很有趣。那是(希区柯克的)《艳贼》(Marnie,1964)里的一个镜头,女主角正要射杀她的马,然后是一个插入镜头,那是她拿着枪的手,机位在她肩膀的位置,摄影机跟着她奔跑,地面也随着向同一方向移动,我几乎在自己的每部电影中都尝试过。不知怎么地,总是不可避免地缺失某些东西,看上去像是让演员坐在滑轨上一样……

希区柯克的镜头是浮动的,我一直无法做到,不过尝试过程很有趣。

QT: 我也有类似的状况,在我最近的三部电影里都想尝试同一种方式,不过只有在《好莱坞往事》里才算完成了。它甚至都不是某部电影里的场景,是出现在(萨姆·佩金帕 Sam Peckinpah导演的)《比利小子》(Pat Garrett & Billy the Kid,1973)预告片里, 他们剪辑的方式让克里斯·克里斯托佛森(Kris Kristofferson)在每秒24帧里一边翻滚着,一边射击;同样是每秒24帧,躲在暗处的詹姆斯·柯本(James Coburn)在四处横飞的弹雨中也开始一气呵成地奔跑、翻跟斗、射击,然后镜头切换成了慢镜头。接着镜头再次回到克里斯托佛森——24帧,嘭,嘭,嘭;随后镜头切换到以每秒120帧的速度拍摄的他倒下撞击到地面的镜头。

我也试过用同样的方式实现这种并行跟踪摄影。在《姜戈》(Django,2017)里没有成功,在《八恶人》(The Hateful Eight,2015)的一场枪战中好像做到了,但用的是另一种方式。

不过,当布拉德·皮特(Brad Pitt)在《好莱坞往事》(Once Upon a Time… in Hollywood,2019)里痛揍曼森团伙的一员时,我终于实现了!他出拳时用的是每秒24帧,而拍摄那家伙撞击地上激起飞扬沙尘时用的是每秒120帧。

MS: 太好了!飞扬的沙尘!那太神奇了!我也一直想拍沙尘。

QT: 还有汗脸上的血迹……

MS: 太棒了!我一直拍不出来,像是(赛尔乔·莱昂内 Sergio Leone的)《西部往事》(Once Upon a Time in the West,1968)里那个墨西哥小男孩知道他哥被吊死后的表现。

他哥哥站在他的肩膀上,他挨了一枪双膝着地。我也试过。

QT: 哦,是的,那是不可能的。

MS: 我甚至在《基督最后的诱惑》(The Last Temptation of Christ,1988)里尝试过,没成功。玛丽亚和马达走着,耶稣要去复活拉撒路,没有成功。我们当时在摩纳哥,哈维和我一起。我们一直没法实现。也许是因为尘土的关系。我一直搞不清楚。

QT: 对的,那里的尘土太重了。是吧?您需要的是西班牙尘土。您需要的是阿尔梅里亚(Almería,译注:西班牙东南部地中海沿海的一个城市)尘土。

MS: 西班牙尘土!我的天哪!这太好笑了!

和美国导演工会的合作

QT: 在最近的几部电影(塔伦蒂诺长期合作的第一助理导演威廉·保罗·克拉克 William Paul Clark是首批看电影剧本的人之一),只要他在他就会乐在其中。一般我会邀请五到六位来家里看剧本。这对我很重要!

MS:我一直和出色的助理导演合作了很长时间。其中就有了不起的乔·雷迪(Joe Reidy),他帮了我太多了,从《金钱本色》(The Color of Money,1986)一直到《禁闭岛》(Shutter Island,2010)。他甚至和摄影师迈克尔·包豪斯 (Michael Ballhaus)全程参与指导了《好家伙》(Goodfellas,1990)那个发生在科帕卡瓦纳(Copacabana)夜总会里的镜头。还有克里斯·索尔基特(Chris Surgent,《纽约黑帮 Gangs of New York》 (2002)和《穿梭阴阳界 Bringing Out the Dead》(1999)的第二助理导演)

还有在《华尔街之狼》(Wolf of Wall Street,2013)合作的杰出的亚当·索纳(Adam Somner);以及从在台北拍摄《沉默》(Silence,2016)一起合作的大卫·韦伯(David Webb),《黑胶时代》(Vinyl,2016),当然,还有《爱尔兰人》(Irishman,2019)。拍摄《爱尔兰人》时我觉得助理导演就像是联合制片人。他们是我的左膀右臂。在过去的25年里我很幸运能和这批如此优秀的人一起合作。

QT: 我刚和我妻子在几个月前看了《纽约,纽约》(New York, New York,1977)。她之前从来没有看过。不管何时看,我从不会选择公映版本,我一定会看“大团圆结局”的剪辑版。

MS: 这是正确的选择。

QT: 但是让我伤心的是您觉得需要在公映前做了另一番剪辑。我能理解,我也能够看到您会有机会展示“大团圆结局”版本,这甚至可能是您拍摄这部电影的原因之一。

MS: 那是最重要的原因。我想当时发生了……抱歉,你继续。

QT: 嗯,你有可能山穷水尽了,“我该怎么做呢?”好吧,那就剪掉这20分钟吧。

MS: 我对这部电影做了很多尝试,一直到电影接近最终剪辑,每个人都评价说这个安排太好了。他们说:“有时候你需要牺牲最好的部分来成就作品。”我照做了。当时的状态就像是我在做自我惩罚,真的。我从不觉得这些镜头应该被剪掉,有趣的是,几年后当我们把这些镜头重新剪辑在一起时,“大团圆结局”场景让观众更好地理解了人物之间的关系,他们得到了一个大团圆结局,因为这个结局在某种意义上来说并不太快乐。

QT: 您也成就了一段非常流畅的电影制作,弗朗辛(丽莎·明奈利 Liza Minnelli饰)从百老汇一路进入电影业,而之前是以(罗伯特·德·尼罗饰演的吉姆看)百老汇演出开始的,最后是他在电影院里欣赏了该剧的电影版。

MS: 欣赏,是的,描绘地很具体。你知道的,这是受了《生于马戏团》(“Born in a Trunk”,乔治·库克 George Cukor导演的1954年版《一个明星的诞生 A Star Is Born》里的曲目) 和《追逐芭蕾的女孩》(“Girl Hunt Ballet”,文森特·明奈利 Vincente Minnelli1953年的《篷车队 The Band Wagon》里的音乐)的启发,所有这些镜头都不能阻止这部电影,而其它电影也纷纷登场。另一个拍摄此片的主要原因是我可以探究伟大的(艺术指导)波利斯·勒文(Boris Leven)和摄影师拉兹洛·科瓦奇(László Kovács),并与他们一起合作。我想说,电影的设计太美了。

QT: 我总是很好奇,特别是对于那些我研究过他们作品的电影人,您有听说过他们的某些电影会有不同的版本?这让我想起关于您的《穷街陋巷》的一件轶事,我从来没有听您说起过,当时您去华纳兄弟那边有一段时间是强·沃特(Jon Voight)扮演查理(Charlie,译注:《穷街陋巷》里的主人公,后由哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰演)。您能说下后来为何没有发生吗?

MS: 好吧,这是一个微妙的问题。我对当时在洛杉矶的强·沃特也有一点了解。和哈威·凯特尔他们一起的时候,大家一直在说,“如果某人能够参演的话,也许我们就能够获得投资了。”沃特是个非常棒的演员,我们当时就此接触了一段时间。他也很认真考虑过。有一天我去了他的教室,结果在那里找到了理查德·罗农斯(Richard Romanus)和大卫·普罗瓦尔(David Proval),邀请他们加入了《穷街陋巷》的拍摄。之后你知道的,我还是和哈威谈了,因为这个角色是为他量身定做的。

然后哈威告诉我说,“听着,你得把电影拍好。我理解的,如果他能扮演查理,我可以去扮演强尼之类的其他角色。”我们一起来解决。然后我说,“你知道我得把电影拍好的。”我们甚至还考虑过巴里·普赖默斯(Barry Primus)。只要能够拿到投资。不过真的,他们都是好演员。终于在一个晚上,我需要在翁贝托的蛤蜊屋(Umberto’s Clam House)的街角为圣姬娜若节(Feast of San Gennaro,译注:居住于美国纽约的意大利人的重要节日)的背景拍摄做准备,六个月前乔伊·加洛(Joey Gallo,美国纽约意大利黑手党成员之一)刚在此被杀。我记得当时我在房顶,刚准备给哈威披上外套准备开机。但是他们说,“你知道吗?强想和你再谈一次。”强·沃特。于是我走下来打电话给他,他说,“很抱歉,我无能为力。”我说,“好的”。我对他致以了谢意,然后挂上电话,走上房顶,对着哈威说,“披上外套,让我们开始吧。这个角色就是为你写的,这是上帝的安排。”

QT: 我这里也有一个类似的故事。当时我完成了《落水狗》,正在为时为卡洛克电影公司(Carolco)视频部门的拉夫娱乐(Live Entertainment)拍电影。所以,我们甚至无法保证在电影院上映。就像是说,“如果拍的足够好的话,我们就会上映。”我准备好了最后的剪辑成片,当时的公司负责人是罗娜·华莱士(Ronna Wallace),我之前一直和她的二把手理查德·格莱德斯坦(Richard Gladstein)打交道,她看上去似乎在想,“这帮家伙这么辛苦工作,也准备好要去圣丹斯了,那就先别定剪。”她确实表现得非常友好,表示我应该还需要一周或更多时间。对我来说则不,我不再需要一周时间了,她这种想法反而显得不太友好。我希望尽快定剪。于是她说,“寄一个拷贝到纽约来吧,我想看一下。”我们寄了一个拷贝到纽约,她和阿贝尔·费拉拉(Abel Ferrara)一起走进了放映室。当时我的剪辑师萨利·门克(Sally Menke)顿时傻了,“我的上帝啊,他们想把这部电影从昆汀手里抢走……”

MS: 你一定很受打击吧。

QT: 是的,所幸他们并没有打算这么做。她只是想和一位合作多年的电影人一起看这部电影,然后问他,“你觉得如何?”我当时并不在现场,只是后来听说。他们一起看了电影,当电影终场时,阿贝尔·费拉拉说,“罗娜,这是一部好电影。可以定剪了,发行它吧!”然后他就走出了房间。就是这样。

上帝保佑他吧!

MS: 太好了!我的一部新片快要上映了,应该就是晚上定剪。CGI特效花了六个月时间,所以我现在就要去工作了。

QT: 嗯,祝您好运,票房大卖啊!和您一起交谈太有趣了,感谢您愿意抽出时间来。

MS: 你也是啊,谢谢你!如果你来纽约的话希望我们很快能再见面。

QT: 一定会的!荣幸至极!