阅读的未来取决于学习难学东西的未来(艾伦·凯)

编译自:艾伦·凯(Alan Kay)的“The Future of Reading Depends on the Future of Learning Difficult to Learn Things”

当我们从现象中解读意义时,我们是在“阅读”(reading)。我们阅读地形、小径、天空和云彩、面孔、肢体语言、艺术和肖像、书籍、电影和电视、声音、气味和触觉、外部物体做的事情等。

在这里,我们最感兴趣的是对我们称之为“写作”(writing)的流畅阅读:自然语言、数学、音乐、包括用户界面在内的新旧计算机媒体,以及其他试图捕捉、传播——尤其是——解释重要思想的系统。

对“同一思想”(same idea)的不同表述只包含思想的一部分,并为思想的“阅读”(reading)设置了条件。例如,阅读散文、诗歌和电视中的新闻是完全不同的体验。马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)宣称“你可以用彩绘玻璃窗(宗教?)争论很多事情,但是民主不是其中之一(You can argue about a lot of things with stained glass windows, but Democracy is not one of them)”。他指的是彩绘玻璃窗(stained glass windows)和电视(我们现代不那么漂亮的等价物)。

苏格拉底对写作的抱怨包括“写作剥夺了人们的记忆”(Writing removes the need to remember)。他的意思是说,在健康的肢体上安装一个假肢,会导致肢体萎缩。另一方面,如果我们把新技术看作是放大器(amplifiers),是对现有技术的放大或倍增,而不是取代它们,那么我们就有机会利用写作来跨越时间和空间,提高效率,以及掌握口头讨论中不起作用的论证形式的能力。而且我们仍然可以学会记住我们读过的所有内容!换句话说,写作并不能很好地替代用于思考(thinking)的记忆——效率太低——但是写作是一种很好的方式,可以覆盖更多的、不同的领域,并且可以思考和使用更多的东西。

柏拉图一定很享受其中的讽刺,让他敬爱的导师抱怨,正是这种媒介,让他很好地向我们介绍了苏格拉底的思想和个性。

我们想提出类似的问题,即伟大的思考和伟大的思想家的哪些部分,可以被个人电脑和无孔不入的世界性网络的新媒体所捕捉到,以及如何学会阅读和写作。

在每一个时代,人们都注意到阅读和写作,这些对大多数人来说,通常比学习他们的自然语言更难。鉴于口语和写作之间最初的1对1对应关系,这有点令人惊讶。我们将进一步研究这个问题。现在,我们想问的是,这些困难是否仅仅是一个问题,或者克服这些困难是否会有一些好处。换句话说——就像许多技术一样——我们需要检查“易用性”(ease of use)是否是一种恩惠(它符合我们当前的能力),还是有时是一种陷阱(它使我们保持现状,甚至让我们变得更差)。

成为一个流利的读者和作家,需要学习新的和深层次的技能,以至于我们之后就不是同一个人了。人类学对社会的研究表明,有文化的社会(literate societies)与口头社会(oral ones)的思维方式不同。换句话说,一个有文化的社会不是“一个有文字系统的口头社会”(an oral society with a writing system),而是一个新的思想(ideas)和思考(thinking)生态。

麦克卢汉指出,传播媒介最重要的是我们要成为什么样的人,才能流畅地使用它。

媒介越是不同,越是困难,就越是不那么吸引人,甚至越不明显。麦克卢汉的另一个见解是,被采用的新媒体(media)首先从旧的和更熟悉的媒体中获取内容。例如,重要的是印刷的古腾堡圣经(Gutenberg Bible)是一本圣经,而且看起来也像手工制作的手稿本。渐渐地,如果新媒介(medium)有自己的力量,这些就会开始被发现和使用。印刷的真正意义不是模仿手写的圣经,而是150年后以新的方式讨论科学和政治治理。这些永远改变了欧洲,然后是美国。

例如,美国的制度就是通过写作和阅读来论证和塑造的。托马斯·潘恩(Tom Paine)的《常识》是对当时常识(即 "君主制似乎是自然的 "[Monarchies seem natural])的反驳。相反,他主张“我们需要设计我们的治理体系”(We need to design our governance system)。在13个殖民地的报纸上,对宪法有赞成的也有反对的。赞成的集子是“联邦党人文集”(The Federalist Papers),还有一个集子是 "反联邦党人文件"(Anti-Federalist Papers)。

政府的形式是共和制,但其“监护人”(guardians)将由全体人民选出,更重要的是,是由全体民众罢免的。这意味着,美国民众必须与监护人处于同一话语权。托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)说过:

在我看来,除了人民自己之外,没有任何安全的地方可以存放社会的最终权力;如果我们认为他们不够开明,不能以健康的自由裁量权来行使他们的控制权,那么补救的办法不是从他们那里夺取,而是通过教育来告知他们的自由裁量权。

这不在“彩绘玻璃窗”(stained glass windows)的范围之内!

以原始形式处理这些思想所必需的大众阅读技巧正承受着巨大的压力。美国教育部对成年人阅读能力的评估显示,1992年只有15%的人有足够的阅读技能,而到了2003年,这一比例下降到了13%。这不足以支持最初的设计。

但是这些数字究竟意味着什么呢?美国是一个复杂的人口混合体,许多人处于转变阶段。来自教育部研究的一个更有说服力的统计数据,是对四年制大学毕业生中具备必要技能的比例的评估。在1992年,这个比例只有40%。这是一个令人瞠目结舌的数字。如果60%的人不能达到 "熟练 "的阅读水平,他们怎么可能获得大学学位?到2003年,这个比例已经跌到了31%。超越了令人瞠目结舌的程度。

无论如何,结构化散文阅读(structured prose reading)的未来很可能被遗忘。很难找到并展示这种变化的所有原因。一个简单的原因是,在19世纪,当人们必须超越距离和时间的时候,人们的阅读和写作是为了各种目的。正如尼尔·波兹曼(Neil Postman)指出的那样,没有竞争者。这意味着,当为了重要的目的而阅读和写作的时候,有相当大比例的人具备这种技能。自从电话发明以来的140年里,许多技术被发明出来,这些技术允许我们更多内在的口头交流倾向,以电子方式在时间和空间上得到延伸。简单的新闻和关于世界和自己的社会熟人的交流,不再需要更深层次的写作和阅读技能。电视上22分钟的新闻(就像在报纸上读半个专栏)并不能传达多少重要的信息,这一点已经被忽略了。

有很多关于“为什么阅读和写作比自然语言更难学”(why reading and writing are harder to learn)的优秀著作。最近的一本好书是著名神经生理学家和阅读专家玛丽安娜·沃尔夫(Maryanne Wolf)的《普鲁斯特与乌贼》(Proust and the Squid)。其中包括对写作系统的历史调查、关于阅读和学习阅读的一些最新的脑科学发现,以及对大多数人学习阅读的过程的概述,这些人并不幸运,他们没有预先为学习这些技能做好准备。

就本文而言,我们在孩童时期就能在语言传统中学习自然语言——而其他动物,甚至是灵长类动物却不能——的原因是,尽管我们的大脑在许多方面具有很强的可塑性,但仍然不是一片空白,而是有由我们的基因设置的结构来帮助我们学习语言。即便如此,这也不是一天就能完成的,而是需要多年的时间。

奇怪的是,在我们人类生活的20万年里,即使是写作的思想对我们人类来说也并不明显。据我们所知,“真实的东西”(real thing)只有大约5000年的历史,而最明显的习作方式——为我们说话的声音制造符号,"把声音写下来"(writing down the sounds),却发生在不到3000年前。

为什么会这样呢?因为我们说话需要高效的过程,我们的心理体验是直接听到和表达意义,而不是拼凑声音,拼凑语素和词语,拼凑语言的部分。这也是我们在学会流利地阅读,或者流利地学会了其他任何技能之后的体验:这些技能的一部分被直接的感知和意义的行为所包含。

其他“强大的思想”花了更长的时间才发明出来。例如,基于抽象、前提、推理和演绎的数学系统发生在字母表发明之后的希腊,或许部分原因就在于此。希腊有几个真正的科学家——阿基米德、 阿利斯塔克(Aristarchus)、埃拉托色尼(Eratosthenes)等。然而,据我们所知,他们没有真正的"科学"(Science)。但是我们真的不知道亚历山大时代过程的细节,它伟大的图书馆里有数学和科学的图书馆员,他们可能尝试过,用我们认为科学的方式检查过彼此的想法。

对我们来说,“现代科学”(modern science)是在17世纪发明的,它对世界的思考方式有着质的不同,证据、知识和论证——甚至是“真理”——可能意味着什么,已经迅速和本质上改变了我们的世界。

科学的出现也改变了写作和阅读的内容,以及成为一名流畅的读者和作家意味着什么。例如,人类历史上关于重要见解和发现的最重要的书籍之一就是牛顿的《数学原理》。要阅读它,不仅要精通文字阅读,还要精通图表和数学。今天——理论上——一个“有文化”(literate)的人应该能够阅读这本书,但是正如C·P·斯诺(C. P. Snow)在他的“两种文化”(Two Cultures)演讲中指出的那样,即使在许多大学教授中,这种对有文化的含义的扩展也还没有发生。

美国有13%的人能读懂托马斯·潘恩(Tom Paine)的《常识》,但大多数人读不了像《原理》这样的书(或者简单得多,但仍然是科学的论述)。这意味着,在美国,能够处理我们这个时代问题的潜在选民的实际比例,实际上只占成年人的百分之几。

另一个关于我们生活的世界的强有力的观点出现在20世纪:系统(Systems)。用最简单的话来说,我们人类被嵌入在四大系统中:自然宇宙、社会系统、技术系统和我们自己:“我们生活的系统,以及我们的系统”(The systems we live in, and the systems we are)。

这种看待复杂性的方式有其自身的力量、观点、词汇、动力、理论和原则。21世纪的许多最重要的问题可以通过系统组织(systems organizations)和动力学(dynamics)进行有效的研究。

大多数系统的各个部分之间有着复杂的相互作用,以我们有限容量的大脑,即使是在现代数学的帮助下,也很难思考。例如,自然界(如气候、流行病)、社会(如20世纪初的德国、当代的中东或美国)、科技(如切尔诺贝利)和我们的身体(如我们的循环系统或葡萄糖调节)中的许多重要系统可以表面上稳定多年,但随后突然崩溃,成对我们来说衰弱和危险的状态。

今天,这些重要系统中的许多系统都可以被理解,并使其更加可预测。系统在20世纪后半叶成为一个更容易思考的话题,因为在本世纪中叶还发明了一种处理复杂的动态交互(complex dynamic interactions)的媒介:计算机。

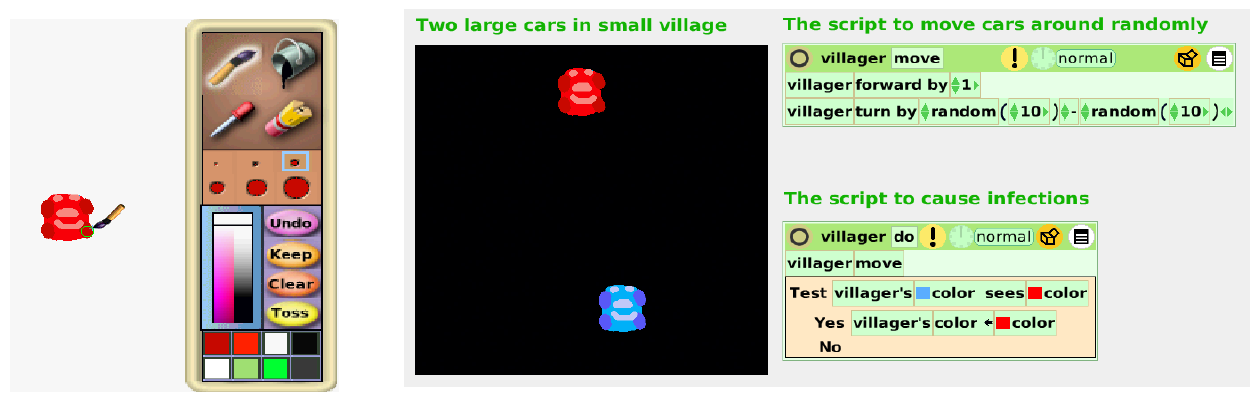

一些孩子已经开始接受“系统教育”(literate in systems)。例如,一个10岁的孩子可以用Etoysivand脚本画一辆红色小车,让它四处移动。

可以用类似的行为和蓝色来制作副本。孩子可以写一个小程序,看看蓝色的车和红色的车有没有碰撞,如果有,就把蓝色的车变成红色。孩子可以假装蓝色的车是健康的人,而一个被感染的人是红色的。

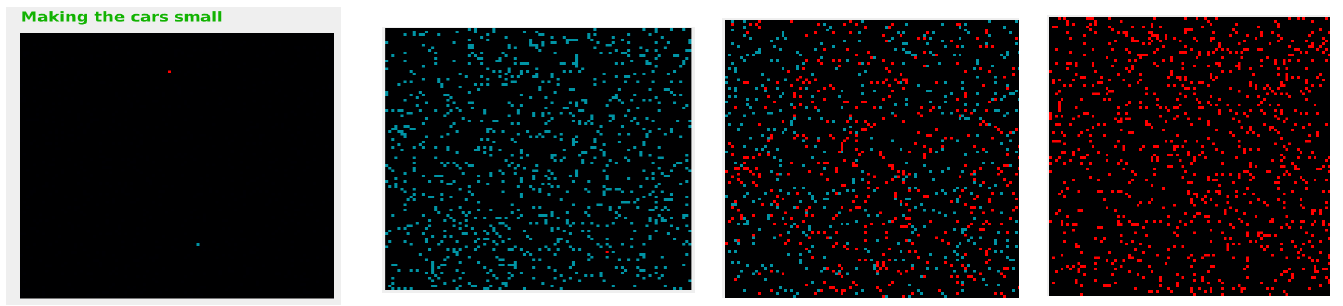

孩子可以制作上千辆蓝色的小车和一辆红色的小车,把它们放出来,看看流行病的动态。可以收集感染者的百分比,并动态显示。

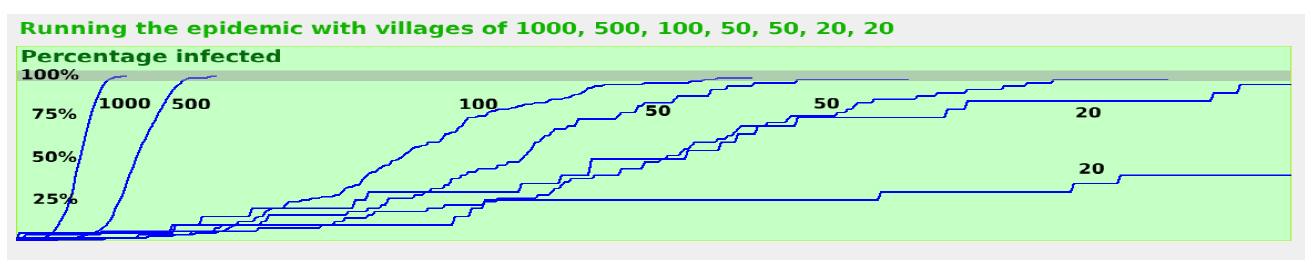

可以尝试不同大小的人群。人口越少,"村落 "就越稀疏,感染的时间就越长。孩子们对“运气”(luck)的变化很感兴趣。然而,所有的村民都灭亡了。快速感染就像伤寒。感染很慢就像艾滋病。他们可以看到,每个人都会注意到伤寒,但是艾滋病似乎是无形的,直到为时已晚。

孩子们做了一个模型,帮助我们认识到,无论常识看起来如何,关注不可治愈的传染性致命疾病是至关重要的。世界上数以百万计的成年人,也许是数十亿人,没有这些意识,并因此而濒临死亡。孩子们可以在网上发布这个模拟——在一个类似YouTube的儿童创作网站上——其他孩子可以下载、思考、修改等。

从本文的观点来看,我们现在已经揭示了一整套我们需要学习和思考的新思想(ideas)——不仅仅是从科学的角度,也是从系统的角度——我们已经为我们需要学习的写作和阅读技能添加了一种新的强大而不同的媒介——一种创造性思维的动态媒介。

孩子们要学会什么才能 "编写"(write)出自己的流行病模拟,又要学会什么才能 "读懂"(read)别人的模拟和类似的创作?我们如何帮助他们学习这些新东西?计算机本身除了作为一种新的“创造动态事物的东西”(stuff for making dynamic things)之外,还有什么帮助吗?

我们可以把计算机看作是数学的延伸——它增加了新的方法来制作我们想要思考的事物的模型。但我们也可以合理地把计算机看作是一种理解多种复杂性的新方法(这是一个足够大的概念,它构成了自己的世界)。

正如弗兰克·史密斯(Frank Smith)所指出的,所有的“读写能力”(literacies)首先从我们认为足够重要的想法开始,我们认为这些想法足够重要,所以才会投入精力,并渴望将这些想法和我们的观点传达给别人(同样重要的是,也传达给我们自己)。这就产生了写作系统,然后产生了阅读和写作的学习过程,这些都极大地与思想共同进化。一种文化和文学被创造出来。

在某个时候,会有足够多的新思想出来,使现有的思想体系变得紧张,从而萌发出一个新的思想领域,很多时候就必须发明新的表征系统(representational systems),从而产生新的文化和文学概念。

这就引出了本文的一个核心观点:更大的“阅读”(reading)的未来,取决于“学习难学东西”(learning difficult to learn things)的未来。

大部分发明的“强大的思想”——如数学、科学、平等权利、系统、音乐结构,例如和声和对位法等等——必须被发明出来,因为它们并没有被内置在我们基因构造的大脑中。我们可以在某种程度上学习它们,因为我们可以通过语言的内部表征(internal representations)和使用语言的技巧,来构建有点像生物大脑的结构和过程。例如,我们并不具备微积分所发明的变化概念,但我们可以熟练地掌握微积分的人工系统(artificial system of Calculus),在这些方面超越古代最伟大的天才。

在很多方面,结构化教育(structured education)的主要原因是帮助人们学习难学的东西。但是,许多现行的教育体系,却忽略了“新学习者”(learners of new)的实际状态。简而言之:我们实际上是失明、失聪、瘫痪和无法说话的。一如既往,麦克卢汉说得好:“除非我相信,否则我看不见”(Unless I believe it, I can’t see it)。换句话说,新的定义是“以前没遇到过的东西”(something not encountered before),我们之所以能感知,是因为我们的大脑已经学会了看、听和触摸。而我们不能很好地谈论它,原因有很多。正如蒂姆·盖尔卫(Tim Gallwey)所说,“标准教学的一个大问题是,需要学习的身体和心智的大部分都不懂英语!”。(One of the big problems with standard teaching is that most parts of the body and mind that need to do the learning can’t understand English!)

还有能力问题,例如乔治·米勒的7±2组块(chunk)。当我们开始学习新的东西时,我们的表象(representations)非常薄弱,很快就会被淹没。必须小心翼翼地管理组块(chunks)的创建、巩固和增长的速度。

切萨雷·帕韦泽(Cesare Pavese)说:“要了解世界,就必须构建世界”(To know the world, one must construct it)。他的意思既是指精神上的,在很多情况下也是指身体上的。20世纪伟大的作曲家保罗·亨德密特(Paul Hindemith)将音乐和人类参与者之间的关系解释为“共同创造”(cocreation)。也就是说,在艺术以及一般的学习中,实际发生的不是简单的 "白老鼠反射"(white rat reflexes),而是在我们的头脑中形成我们自己的版本,我们试图感知和做的事情。

如果结合上两段,我们就可以看到学习和教学的一些困难是如何产生的。我们在处理 "它"(the it)的问题上有很多困难,但我们却又以某种方式不得不制造出还不是"它"(it)的版本,以便获得"它"(the it)。对于学习难学的东西来说,这可能是一个漫长的过程,而且往往是痛苦的、令人气馁的过程,即使在经验中已经排除了不必要的困难。仍然有真正的困难,这些困难可能需要许多小时——通常是数千小时,才能创造出内在并行的心理(internal parallel mental)“代理”(agents),随着技能的习得,像我们神经系统的一部分一样运作。

此外,我们每个人都有着不同的倾向,既有来自基因的,也有来自经验的。有些人需要很少的帮助,有些人需要一些帮助,有些人需要很多不同的帮助。有的人会很有动力,有的人则完全不感兴趣。

综合以上两点,不难想象,教育过程中需要面对的学习者至少有15到25种"类型"。尽管如此,大多数教育体系对所有人都只有一种课程和流程。部分原因来自于一种讽刺性的无知,但很大程度上是传统和经济两方面的结果:一个科目连续多日由一个教师授课的传统,伴随着经济和 "规模经济"(economies of scale)的争论。

另一种截然不同的方法是,大多数音乐和体育学习,每周只与一对一的专家接触一两次,大量的个人练习,“玩”(playing)的集体体验,以及多年的努力。这很有效,因为大多数学习者确实很难每周吸收几个小时的专家指导,这可能适合或可能不适合他们的能力,风格或节奏。一般来说,他们最好每天花几个小时自学,向专家寻求评估和建议,每周玩几次。

少数几所大学对学者采用这种程序,有时被称为“导师制”(tutorial system),其中包括英国的牛津大学和剑桥大学。

这种“更多的私人工作,但每周都有专家评论和建议”的过程是非常重要的。

本文中的另一个停顿点使我们得以反思:“学习困难的东西的未来,取决于学习者是否愿意多年花费许多时间来熟练掌握”。

我们可以补充一点:“……以及社会以多种不同方式激励学习者投入大量时间的能力和意愿”。

至于每周的专家建议,如果上网球课,没有专业的老师陪你打球(或者甚至不能打球),人们会感到不安。或者上钢琴课,老师不弹或者不会和学生一起弹。首先,他们如何真正评估学习者目前的状态?如果专家明明不爱这个活动,不想去做,又能给人什么样的信息和动力呢?但是这种情况在传统教育中经常发生。

与许多官方的教育过程相比,对于许多学科来说,最好采用改变西方思想的 "书中苏格拉底"(Socrates in a book)的方式。这至少是一对一的,符合学习者的节奏,也是一种改变我们思维的写作方式。但是,最终,这样的反馈不够,通常没有足够的“制作”(making),来真正帮助学习者学习一个很难学的东西。还需要更多。

但是“计算机中的苏格拉底”(Socrates in a computer)怎么样呢?这里应该有比"书中苏格拉底"(Socrates in a book)更多的东西,因为计算机是活跃的,可以感知学习者正在做的许多事情:他们在看什么,他们有多感兴趣,犹豫和自信,等等。

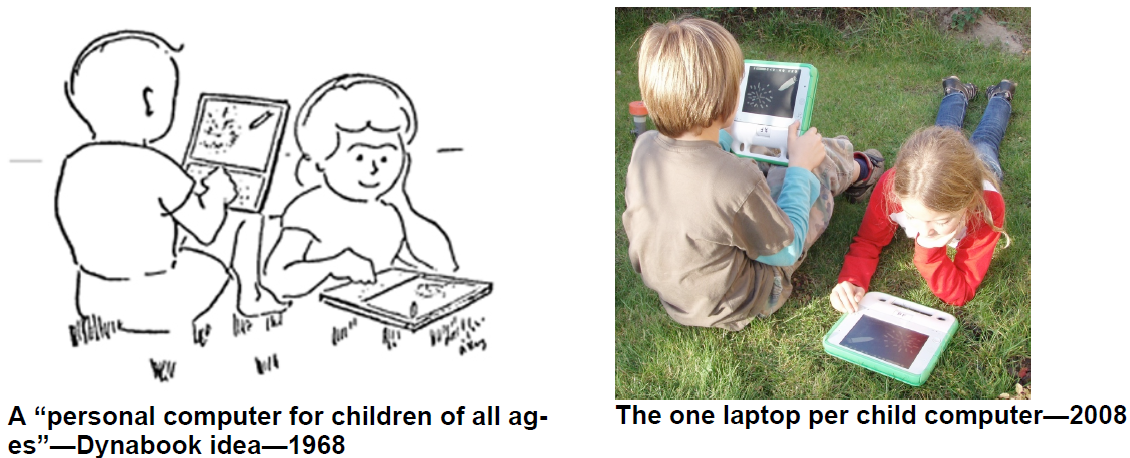

现在可以做些什么呢?作为“超级书”(superbook)、“动态书”(dynamic book)——Dynabook,计算机的未来范围和局限是什么?它既是一种可以包含所有媒体的元媒介(meta-medium),特别是没有计算机就不能存在的媒体,又是一种可以帮助学习者学习难以学习的东西的综合指南。

关于社会动机和有魅力的老师等等的问题,在我们拥有印刷书的近6个世纪里,一直难以回答。一个人为什么会想要学习阅读,然后为了学习而阅读,有很多原因,我们无法给书本或电脑这样的媒介赋予任何内在属性,我们可以宣称它们的存在会激励所有人去学习他们需要的东西,而不仅仅是跟随他们想要的东西。在任何社会中,教育的很大一部分意义在于成功地让人们想要他们所需要的东西。我们可以看看书的历史,看到一些权衡,毫无疑问,其中大部分将适用于计算机作为写作、阅读和出版媒介的使用。

这些问题很难。我们可以讨论的是,除了保存和显示过去和计算机专用媒体的表象(representations)之外,计算机还应该能够做什么。

作者关于个人计算机可以和应该是什么的许多观念,都是在上世纪60年代通过阅读关于学习者驱动的学习环境(learner-driven learning environments)的想法而形成的,特别是由20世纪初的玛丽亚·蒙台梭利(Maria Montessor),60年代初的莫尔(O.K.Moore)以及几年后的西摩·佩珀特(Seymour Papert)。

蒙台梭利是一个特殊的天才,不能用几句话来概括。她作为一名具有丰富心理学和人类学背景的儿童医生,她对儿童是如何受到遗传基因的驱使,从环境中学习他们的语言和文化进行了深入的研究,并洞察到学校可以以非常相似的方式建立。她说:“我们处在20世纪,然而孩子们在家里和学校的环境更像是10世纪。如果我们把我们这个时代的强大思想,融入到孩子们自然成长的环境中,会发生什么?“她的一些环境理念(environmental ideas)在蒙台梭利教室里的实物上得到了体现,特别是在她为孩子们设计的特殊玩具中,这些玩具通过游戏产生了深度学习的副作用。另一套环境理念是关于如何对待孩子,以及他们应该如何行动和合作有关。这个方法非常有效!孩子们欣然接受了这个新的教育设计的过程、理念和精神。

在60年代早期的耶鲁大学,莫尔(O.K.Moore)是一位对类似观点感兴趣的心理学家。他将响应式环境(responsive environment)定义为:

- 允许学习者自由探索

- 立即告知学习者他们行为的后果

- 是自我调节的,即事件在环境中发生的速度由学习者决定

- 允许学习者充分利用他们的能力发现各种各样的关系

- 有这样一个结构,使得学习者有可能对物理、文化或社会世界,做出一系列相互关联的发现

他称这样的环境为“自动目的(autotelic),如果参与其中是为了自身利益,而不是为了获得奖励或避免与活动本身没有内在联系的惩罚”。他所说的“发现”指的是蒙台梭利、维果斯基(Vygotsky)、杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)和西摩·佩珀特(Seymour Papert)意义上的“温和引导的发现”(gently guided discovery):即认识到人类很难从零开始想出好的想法——因此需要各种形式的指导——但如果学习者自己努力去建立最终的联系,那么学习的效果最好——因此需要发现的过程。

莫尔(O.K.Moore)致力于发明和创造一个自动回应的环境(autotelic responsive environment),帮助孩子们通过学习写作来学习阅读。他想利用孩子们的愿望,让他们成为积极的创作者,既有艺术感,又学会自己塑造形象。这不应该是一个“aha”,因为孩子们需要做大量的交谈来学习他们的母语。

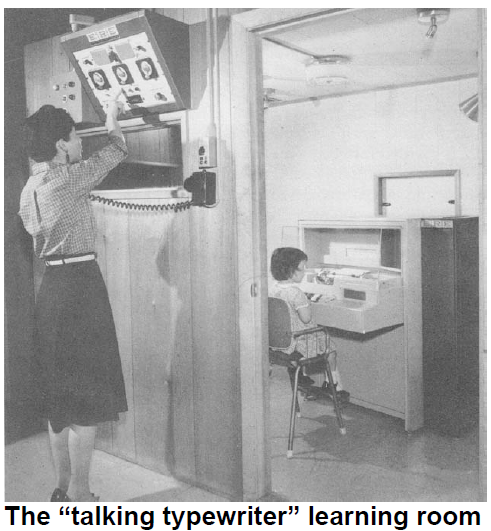

60年代早期,莫尔(O.K.Moore)发明了一种“会说话的打字机”(talking typewriter),可以对小孩子在上面打出的内容做出反应(起初,这是一台电动打字机,在一个房间里,一名研究生在隔壁房间里,拿着麦克风看着孩子在做什么,然后做出反应)。房间里除了打字机之外,没有别的东西让人分心,这是设计的一个重要部分。这个环境的向导是其他的孩子,而不是成年人。

环境(environment)的一个有趣的规则是,孩子们可以随时离开,但他们要到第二天才能回来(这与蒙台梭利关于玩具选择的原则非常相似)。

莫尔(O.K.Moore)设计的课程内容丰富而广泛,涵盖了包括识字在内的语言学习的大多数方面。关键是“打字机”如何对他们的行为做出反应,以鼓励他们开始写他们知道的单词。孩子们有创作的冲动,他们喜欢阅读自己写的单词和句子。这扩展到了阅读一切的欲望,这里的许多想法跟后来现代阅读学习(modern learning to read)专家的建议是一致的,比如玛丽安娜·沃夫(Maryanne Wolf)。

对这些4岁和5岁的孩子来说,“更大的”活动是成为一名报纸记者,写一些他们认为有趣的新闻。报纸的编辑都是一年级的学生。正如人们所希望的那样,结果是惊人的。(想象一下,在60年代早期,这些年轻的孩子们在成年人的帮助下操作油印机!)

对于当时的计算机技术而言,莫尔(O.K.Moore)的先见之明为时过早。但在今天,它们还是一如既往的正确。其中最好的思想与如何利用学习者的智力和动力,为长时间的学习和练习提供深层次的内在动机。(其中一些想法在最初的PARC图形用户界面中得到了使用——我们非常希望获得“响应性”[responsive],而不仅仅是“反应性”[reactive],但是我们对如何做到这一点的理解还不够深入。)

莫尔(O.K.Moore)的想法已经被尝试过好几次了,80年代中期,随着个人电脑的出现,IBM的 "Writing to Read "进行了大规模的尝试。这取得了相当大的成功,但在大多数方面仍然相当昂贵。

今天,一台真正的“带有辅助代理的‘会说话的打字机’”(‘talking typewriter’ with subject matter helper agents),完全在大规模研究的范围之内,类似于70年代催化个人电脑和互联网发明的研究。莫尔(O.K.Moore)的方法充满了可供今天使用的典范思想(exemplary ideas),有太多的想法不能包含在本文中。相反,让我们把它们看作是使个人计算更接近其最重要命运所需的更大背景的一部分。

曾与儿童心理学家皮亚杰(Piaget)一起研究过的数学家西摩·佩珀特(Seymour Papert),为儿童创造了一种编程语言,用符合儿童思维的形式体现了先进的数学思想。在前面为小车编写脚本的方式受到了西摩·佩珀特(Seymour Papert)思想的影响。孩子们通过自己编写程序来学习深奥的数学,这些程序是“计算机可以带入生活的真实数学”(real math that the computer could bring to life)。阅读和写作(以及通过写作进行阅读)的未来再次被创造出来。

这就引出了另一个要点:

学难学东西(learning difficult to learn things)的未来就是学难做东西(learning to make difficult to make things)的未来——换句话说,“读”的未来取决于“写”的未来。

一个批判性和挑衅性的观点是,学习阅读和写作所需的许多过程,对于学习数学、音乐、计算机创造,甚至是科学和工程学都是非常适用的。

这是个人计算真正的核心,尤其是像Dynabook这样高度便携的个人机器。虽然这个想法的一部分和对人类的适应,与设备的物理形式和感觉有关,但真正的Dynabook设计的95%在于它能够为用户提供丰富的服务,而其中一个就是能促进学习的界面,而不仅仅是反应。这也是为什么我在回答关于各种消费类设备的问题——“这(例如,iPad)难道不是Dynabook吗?”——时,会说“不是,它的容量超过了1968年的想象,但它仍然缺乏为所有者提供的基本服务和指导”。

我们回顾了过去和现在技术辅助的“学习‘读’和‘写’”环境。在计算机技术中体现主动教学和学习的下一个层次的现实前景是什么?例如,假设我们已经获得了相当多的经验,使用人类教师和教练帮助人们学习一个主题,我们希望建立一个计算机环境,在没有专家教师帮助的情况下尽可能地做到这一点。此外,我们将把自己限制在那些世界可以完全存在于计算机中的学科,比如:阅读和写作、数学、计算机使用和编程。我们的目标是一个计算机学习助手代理(computer learning helper agent),这比没有老师好,比坏老师好,和好老师一样好。

我们至少需要:

- 观察和理解学习者的行为和感受

- 能够以人类通常的方式进行交流

- 一个好的主题模型

- 一个好的模型,可以让不同的学习者更好地学习这个主题

- 一个好的人类常识推理模型,尽可能把辅导代理(tutoring agent)和学习者放在同一个世界里

- “关系理论”,例如避免成为知识的替代品(prosthetic for the knowledge),但不断帮助学习者建立想法和技能的策略

- “计算机代理教师”的编辑系统,允许内容和教学专家向一般的辅导系统通报具体的科目和方法。

很容易理解为什么在过去的50多年里,这被证明是一个非常困难的问题!但我们在许多方面已经取得了进展:

- 现在可以使用电脑上的摄像机实时跟踪学习者的眼睛在看哪里,对正在发生的事情感兴趣的程度,以及面部识别和表情。我们不仅可以听到学习者在说什么,还可以在某种程度上评估部分心理状态。

- 计算机可以更好地理解高度语境化的语音和书面语言,并且能够产生语言。

- 一些学科已经建立了好的计算机模型——例如几何学,一些故事结构,部分编程语言。

- 我们仍然缺乏深入的计算机模型,来说明许多类型的学习者如何最好地学习主题。

- 我们现在有了大量的人类常识推理的工作模型。

- 我们缺乏一些例子来说明如何避免计算机作为仆人的“Siri综合症”(the Siri syndrome),以及如何“说服学习者想学骑自行车而不是开车”。

- 在这一点上,计算机辅导的编辑系统,需要专家模型的建立者和许多种类的人,以便为学习者提供一些可行的经验。

当然,拥有部分并不能给我们一个简单的途径来制造整体,特别是当这个组合是非常复杂和相互交织的。然而,在某些情况下,很容易看出某些部分如何帮助其他部分的。例如,一个良好的人类常识世界观和推理的工作模型,可以用来加深理解学习者在做什么,说什么,问什么,需要什么。一个常识推理者可以将学习者提出的模糊问题重组为三到四个明确的问题,并询问其中哪一个是明确的。

许多成功的向导模仿了真人教师,但是是以一种非常昂贵和特别的方式:例如安德森(Anderson)、肯尼斯·R·科丁格(Ken Koedinger)和其他人使用ACT-R系统构建的系统。最近,Acuitus 精心构建的系统已经产生了令人印象深刻的结果报告。这些系统通常是基于案例的,有成千上万个手工制作的案例,并且非常昂贵。然而,对于大众化的科目,诸如早期阅读、三年级算术、九年级代数、计算机编程基础课程等,费用可以在整个国家的学习者中分摊。这是值得做的,因为实现一个良好的感觉和适合的用户界面动态揭示了什么需要完成,并且可以导致更紧凑、更自动化的方式来创建相同的系统。尽管有短期和长期的好处,政府一直不愿投资于这一学习曲线。

思考这些问题的一个重要方式是认识到,在所有促成个人计算机成功的必要发明中,数十亿用户的门户是图形用户界面计算机,它在人类与计算机内部实际发生的两个截然不同的世界之间充当了一个可用的、通常是愉悦的、现在通常是无形的中介。

自从ARPA/PARC研究团体在六七十年代发明了反应式图形化界面(reactive graphically based interfaces)以来,用户界面的风格和体验并没有实质性的进步。即使是像 Siri 这样的界面代理(interface agent),也只是用户搜索和提醒功能的简单拓展,几十年来,这些功能一直是被动界面(reactive interfaces)的一部分。

这种人与计算机之间的通信方式已被证明是非常强大的,几乎是普遍的,并且相对容易使用。但它离可能的,更重要的是,离需要的还很远。

用户界面环境下一个质的进步将是:为每个学习者提供一个老师ーー用户界面,可以深入地帮助终端用户学习新的思想和整个学科。

除了这种进步带来的显而易见的好处之外,这也使得新的发明能够面向普通大众,不需要(a)几十年来遵循一种风格,或者(b)着眼于学习和智力的最低共同标准。一个新思想的一部分——无论是应用还是如何在计算机上更容易——都可以成为关于如何帮助最终用户学习新思想的“用户界面建议”(advice to the user interface)。

这意味着真正的计算机革命还没有发生。

而且,如果我们不能超越40年前几项发明所创造的长期现实,我们就会错过它。做到这一点的方法之一是“划掉现在”,试着超越我们认为我们想要的,去思考我们实际需要的。只有这样,我们才能理解写作和印刷这一伟大传统中技术的未来力量,从而放大我们天性中最好的部分,帮助我们超越基因的牢笼,走向更开明的命运。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!