君不见夹边沟,古来白骨无人收

本文为去年中作,秒发秒删。近期因为引用,墙外重发,用于备份。

文中所用骸骨图片来自一篇“重返夹边沟”的网络博文,侵删。

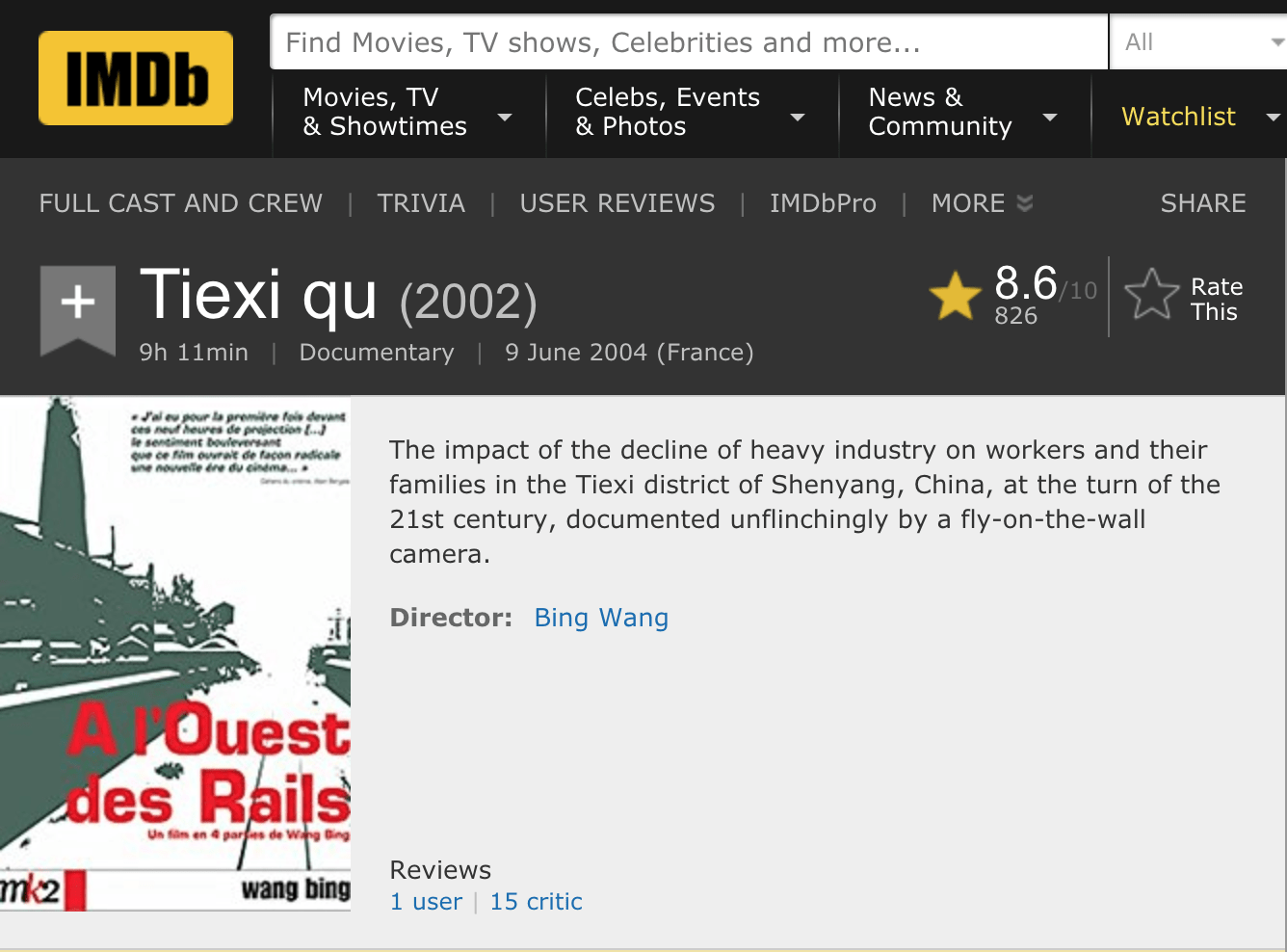

可能你已经听说过了王兵,或者那部著名的《铁西区》。但我还想再介绍下这位中国最勇敢的导演。

王兵,1995年毕业于鲁迅美术学院。1999年,他揣台DV开始处女作《铁西区》的拍摄。在此之前,王兵还是剧组的一名摄像师,而之后,他已经是中国最好的纪录片导演之一了。

铁西区曾是中国最大的重工业基地,《铁西区》记录了它衰落的历史。在国际影人票选出的五十部最伟大纪录片中,《铁西区》排名第十七。王兵自己对这部作品的评论是:曾经有一群人,为了创造一个新世界而付出了一切,他们最终失败了。

《铁西区》之后,王兵又拍摄了10部纪录片和1部电影,题材涉及右派、煤矿、山区儿童、流浪者和精神病人等。《死灵魂》是王兵新作,也是本文主角。

《死灵魂》于5月9日在戛纳放映,时长较《铁西区》稍短,为8小时16分钟(496分钟)。导演王兵说:“我希望这部影片可以保存我拍摄到的故事的内容,换句话来说就是,这部影片中有很多的内容,所以它才那么长。”

在此番话的另一面,王兵为影片采访了130多位老人,他们如今只有20多位健在。影片讲述的是这些老人共同的身份:他们都曾是在夹边沟劳教的“右派”。

夹边沟位于甘肃酒泉,全称“国营夹边沟农场”。1957年4月改为劳教农场,开始收容因“右派”而被送来的“劳教分子”。

与“劳改分子”不同,“劳教分子”大多是知识分子。在“大鸣大放”期间,他们有的因批评县领导淫辱妇女、有的因认为产粮指标高得不合实际、有的因同情不愿揭发他人、有的因“右派”不够需要“凑数”,而被认为是“恶毒攻击党,攻击社会主义”。

夹边沟最终收容了三千左右这样的“右派”,他们被组织开垦务农。在巴丹吉林沙漠的边缘,土地贫瘠而不能生产足够三千人生存的食物。彼时正值自然灾害,无处不在的饥饿和超负荷的劳动屠戮了这批教授、专家、工程师、诗人和画家。到1961年农场解散,幸存的“右派”不足五百人。

值得一提的是:幸存者被遣返后,一位医生又在农场留了半年。他负责为两千多死者编写病历,直到1961年7月完成。在编成的病历里,每个人都有了正当的死因:心力衰竭、心脏病复发、肝硬化、肝腹水、肠胃不适、中毒性痢疾……可以预想,两代人后,这些病历会作为唯一书面史料,成为不容置疑的过去。这是一个奥威尔式的故事,不禁让人想到名言“谁控制现在就控制过去”,它的上一句是“谁控制过去就控制未来”。

或许是为了对抗这样的未来,王兵采访了130余位夹边沟幸存者,抢救了他们脑海里的记忆史料。王兵不是第一次接触这个题材:2007年,他拍摄了讲述右派妻子遭遇的纪录片《和凤鸣》;2010年,他根据《告别夹边沟》改编了电影《夹边沟》。同这两部影片一样,《死灵魂》永远不会在大陆放映,也不会很快放出片源,但我却不妨向你推荐。

我之所以推荐这部纪录片,是因为它保存了中国知识分子的那段苦难史。直到今天,我都常常看到有人为前三十年知识分子的遭遇拍手叫好。我不会指责他们没有人性,只会说他们缺乏常识。

夹边沟的一切不是前文三千到五百这个简单数字变化能概括的。在那个环境下,知识分子做了他们能做的任何事:维持尊严饿死、丢掉尊严撑死、被整死。为了不死,可以偷窃、可以出卖、可以晒粪便呕吐物吃、可以和动物争食、也可以挖饿殍吃。这并非他们本性,纯粹是求生使然。

知识分子在来到夹边沟时充满幻想,带着书籍、画板和乐器,这些“累赘”随后变作了抵抗饥寒的燃料。在将作饿殍之际,他们大多还对组织抱有信任,不愿“背叛革命”。也有人逃跑,他们或遭风雪冻毙,或被野狼分食。有的即使逃回城市,也很快被明哲保身的亲人举报送返。

数字不能试图述说这些知识分子的遭遇,或许是这个民族遭受了太多苦难,使一些人看来,两千多父母子女的生命总不过血海一粟。但如果能走进夹边沟,看到当初的坟茔仍散乱着污絮残骸,放羊儿童将拾到的头骨垒成一座塔——他们会明白这些数字意味着什么。这些数字没有名字,他们的名字早已消解在历史的宏大叙事里,被概括为一些必不可少的“弯路”和“曲折”。

对于当今一个普通人,我们很难以“忘旧事者失双目”或“忘记等于背叛”来要其对一段他没参与过的历史承担责任。但“一切历史都是当代史”,阅读“右派”知识分子的苦难史,有助于我们了解自己的生活。

我们不能不注意到,“右派”多为因言获罪。他们所谓“恶毒攻击”,不过是合法提出意见或私下发发牢骚。而一旦遭到指控,则没有申辩的权利。一个例子是:当某位“右派”据理力争时,论不过他的批斗者便说:“你说得对,你写的对,但你心里反党!”批斗者杀人诛心的逻辑使问题脱离了“言论自由”范畴,而就乎于“言论恐怖”。

这样的“言论恐怖”在今天也并不乏见。较小的在公共讨论中,不就事论事而对他人进行动机上的忖度与攻击是最常见的。较大是权力对权利的侵害,如鸿茅或伊利事件中有关方的作为。

如今局面显然在向不好的一边发展,从夹边沟中我们看到了不好的一边是什么。所以即使不空谈言论自由的权利,也至少要争取免于恐惧的权利。什么是免于恐惧的权利,在这里包括且尤指人不会因自己的言论而遭到失踪、私刑(等)的权利,人可以拿法律做挡箭牌而不会遭到排挤、打击的权利,人可以在不违法时不会担心自己违法、被指控时能公开申辩的权利。

免于恐惧的权利,是我们离夹边沟的最后一道屏障。这道屏障不是一人数人可以维护,而要相关者共同捍卫的。

关于谁是相关者,还有最后一个小故事:右派祁钥泉被送上去夹边沟的卡车时,发现当时处理他的赵局长也在车上。原来这个打手因和上峰不和,也被定位右派。不仅如此,当初对祁钥泉的落难推波助澜的陆、张等人此时也成了受害者,已经被送往夹边沟。如此看来,相关和不相关没有明确的界限,受害与加害者也没天生的差别。用约翰多恩那句满大街都是的话来说:没有人是一座孤岛,可以自全。

如果这句大道理因被重复太多遍而没人在意了,那我也不再重复。总之,我们不能奢求每个人都捍卫那段历史,但希望更多人能记住那段历史。在这个意义上,《死灵魂》是一条很好途径。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!