程翔 悼USC,哀香港

撰文: 程翔 | 發佈日期: 06.01.21 | 最後更新: | 2021-01-10 07:00:4

當我在去年12月初聽聞中文大學的「中國研究服務中心」將被拆招牌時,我的第一反應是:難道中共上世紀五十年代的「院校調整」政策開始搬來整頓香港的學術機構?當我寫完本文時,我的另一個反應是:USC從一個側面反映了香港1997年前後的兩種命運。

對「中國研究」(China Studies)這行頭稍為有點認識的人都會知道「中國研究服務中心」的江湖地位。該中心前身是 University Service Center(簡稱 USC),創立於1963年,至今已有57年歷史。從1988年開始,該中心交由中文大學管理,改稱「中國研究服務中心」(USC for China Studies),該中心擁有當代中國國情研究最齊全的圖書館,其收藏主要包括50年代初至今的省級及全國性報紙、期刊,以及學術機構、政府出版的報刊印刷版和電子版;完整的全國、省、市級綜合及專業年鑒和統計資料;省市縣鄉鎮級地方志,包括縣一級的土地、糧食、財稅、教育、水利等專門志;中英文中國研究專著八萬多冊。中心的圖書資料按300多個研究專題及地區分類,目錄可以在網上查看。USC 與哈佛大學的燕京中心及史丹福大學的胡佛研究中心齊名,被譽為世界三大中國問題研究中心。

2004年中心成立40週年時,中心的國際顧問委員會主席的傅高義(Ezra Feivel Vogel,從1992到2015年擔任該職)發表文章中表示,六、七十年代眾多西方漢學家和中國問題專家在中心研究學習到的東西,成為在大學課堂上講授當代中國最核心的內容。這些教授教出來的一代代學者、記者、政府官員、律師、商人,後來都是中國開放以後的中西交流的橋樑,而好些曾在中心待過的研究者都成了出色政府官員,例如澳洲首任駐中國大使費思棻(Steve Fitzgerald),中美早期接觸時基辛格的助手迪克・所羅門(索樂文,Dick Solomon),中美建交功臣之一的邁克・奧森伯格(Mike Oksenberg),香港前總督衛奕信爵士等等。

2015年1月,中心舉辦50週年研討會,傅高義、馬若德等多位中國研究領域的學術泰斗齊聚一堂,回憶他們與中心的交往故事。由於這種江湖地位,該中心被形容為「中國研究的麥加」。從1988至2007年間主持中心工作的中國問題專家、作家熊景明也撰文講述中心成長為海內外「中國研究的麥加」的軌跡[1]

據中心不完全的統計,從併入中文大學後30年來,全世界約有200部有關中國的專業研究在不同程度上依賴這個中心提供的資料而完成的

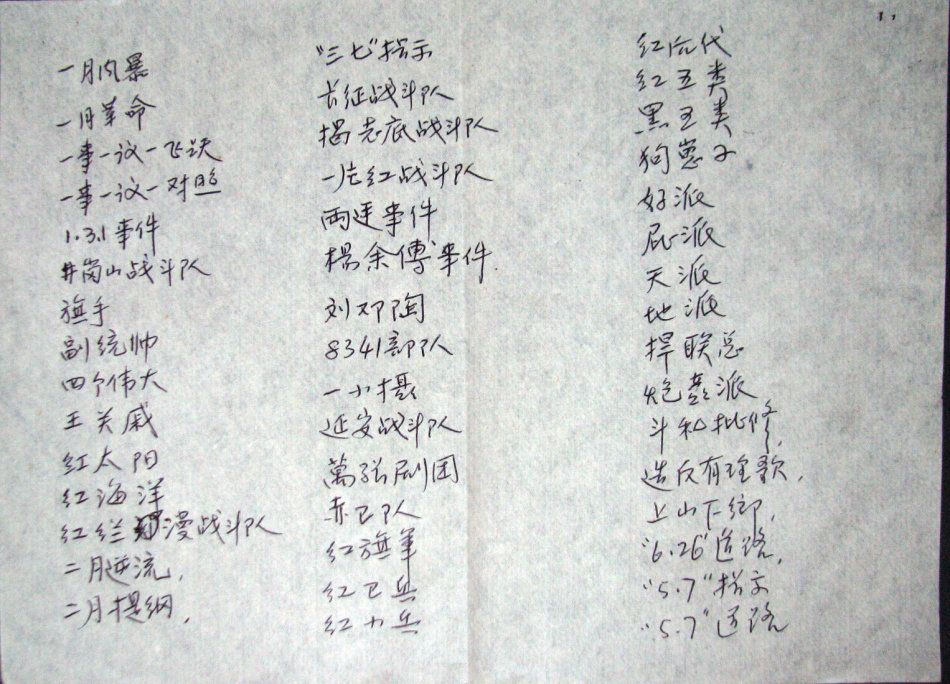

例如:該中心與文革專家宋永毅等數名在美國學者歷時10多年,合作編撰出版了《中國當代政治運動史資料庫,1949–1976》,分別為《中國文化大革命數據庫,1966–1976》,含8282 篇原始文獻;《中國反右運動數據庫,1957–》,含10944篇原始文獻,《中國大躍進–大饑荒數據庫,1958–1962》,含6549篇原始文獻,以及《中國五十年代初中期的政治運動數據庫:從土地改革到公私合營,1949–1956》,迄今含9947篇原始文獻。這些都是中共目前禁忌的話題和文獻

除了來自全世界的「中國研究」學者倚重中心提供的資料外,即便來自大陸的學者,也視中心為寶庫,因為他們可以找到很多在大陸被官方銷毀、封閉、或禁絶查閲的歷史資料,戳破中共對很多歷史問題的歪曲及隱瞞。很多大陸學者都承認,來到中心後,才發覺自己對大陸歷史的研究要重頭來過

對於這樣一個享譽全球的研究中心被無辜拆招牌,很多人都感到不解。所以,當消息傳出後,有170多位海外當代中國研究的教授及學者簽名請大學重新考慮該決定。之前已經有20位國際頂級的中國研究專家聯名,70多位美國、日本學者及圖書館專業人士聯名表達關注和請求收回成命。誠如熊景明在她的臉書所說:這些關注和呼籲是「帶著幾代海內外學者珍貴的集體回憶」。但這一切挽救中心的努力都徒勞無功

中大當局提出拆招牌的理由是完全站不住腳的。其一,它稱此舉為把中心館藏資料電子化。如果真的為了這個目的,實在不必解散中心。熊景明在她的臉書說:「電子時代中心面臨的挑戰以及管理上的問題,並非可以通過重組解決」。其二,聲稱中心原有學術活動不變,繼續向中外學者開放,但它忽略了學術研究上也有「群聚效應」(cluster effect),這種群聚效應,是一種「見不到的實力」(intangible strength),要建立非一朝一夕的事,要摧毀,卻可以在一夜之間。中心之所以難得就在於建立起它獨特的「群聚效應」,用熊景明的話:「中大田家炳樓屋簷下,完善而就手的圖書資料,學術交流活動;本校中國研究師生及中心訪問學者形成的社群、所營造的氛圍,是中心不可取代的優勢⋯⋯是半個多世紀以來,中外學者共同打造的學術家園」(同上引)。拆了它的招牌,也就是打散了原有的「群聚效應」這個難得的特點

二)聯想起中共1952年「院校調整」政策

咋聞 USC 遭「重組」時,我本能地想起中共在1952年向「舊中國」著名大學開刀的事件

我國上世紀初倣傚美、英教育制度,建立起第一批大學,其學制、院系組織結構、教學內容、教學方法、教育理念等均仿照西方大學,大學的教授與領導也大都具有在西方留學的經歷。雖然西方各國的大學傳統不盡相同,但是「學術自由」與「教授治校」的精神卻是相通的。從北京大學校長蔡元培的「兼容並包」思想,到國立浙江大學校長竺可楨的名言「教授是大學的靈魂」,都可以看出當時中國受西方思想影響之深。到1930年代中國已共有大學39所、學院17所、專業學校23所,其中不乏國內外知名的大學如上海聖約翰大學(被稱為「東方哈佛」)

1949年以後,中共外交上對蘇聯「一邊倒」,內政上全盤蘇化。全盤蘇化政策在教育領域的體現,就是:一,廢除深受西方影響的高等教育體制;二,調整大學院系;三,改造知識分子這三部曲。在1949年底舉行的全國第一屆教育工作會議上,時任教育部長的馬敘倫把教育稱為「無產階級專政的工具」,當時教育部副部長兼黨組書記錢俊瑞說,「集中火力,肅清美帝文化侵略的影響,奪取美帝在中國的文化侵略陣地」。篇幅關係筆者無法展開談論改造原有教育體制及改造知識分子,但必須略略談一下「院系調整」。從馬敘倫和錢俊瑞的說話不難看出,院系調整具有濃厚政治意識形態色彩

在院系調整方面,1952年公佈全國高等學校院系調整方案的指導思想:「舊中國的高等教育制度是半殖民地半封建社會的產物」,「如果不對舊的教育制度、舊的高等教育設置加以徹底的調整和根本的改革,就不能使我們的國家的各種建設事業順利進行」。由此可見,院系調整是整個改造計劃的一部分,即把民國的舊高等教育體制完全廢除,代之以蘇聯式的社會主義高等教育體制。根據中國學者鄧敬雷的總結

實質上,院系調整重要的目的是最大限度地拆散民國留下的大學(包括取消教會大學與私立學校)、最大限度地拆散民國留下的大學各科系、最大限度地拆散民國留下的大學各科系的教師,尤其要拆散各名牌大學、重要科系及其骨幹教師,割斷各大學與解放前的歷史聯繫,或者說基本割斷原來教授與學校的歷史聯繫,從而達到為新政權確立在高校的實際權威的政治目的和便於駕馭的組織功能[2] 。

從歷史經驗看,這次強拆 USC 的招牌,同當年院系調整的做法十分雷同:解散原機構,庫藏典籍合併到中大圖書館,原有的業務由其他機構承擔,人員分散到其他院系。軀體肢解後,精神也就不復存在

三)中大、USC背負美國「文化侵略」「原罪」

問題是,今次 USC 「被關門」,其性質同50年代的院系調整能否相提並論?筆者認為,兩件事的具體細節容或不同,但其背景卻十分相似。這就是,當局對中文大學乃至 USC 都有很負面的看法

據筆者瞭解,早在上世紀八十年代,中共就開始考慮如何清除美國在中文大學的影響力,但當時尚未開始批判中文大學。2015年,浙江大學教授張楊撰寫了《亞洲基金會——香港中文大學創建背後的美國推手》一文(原刊2015年第二期的《當代中國史研究》),2017年1月4日多維新聞轉載[3] ,改題《遏制中國:香港中文大學創辦背後的美國因素》,力證香港中文大學的創立是同美國全方位遏制中共的政策有密切的關係。無獨有偶,台灣清華大學社會學研究所王梅香於2015年1月出版其的博士論文《隱蔽權力:美援文藝體制下的台港文學(1959-1962)》,對美國在台灣和香港地區文化界的「滲透」工作,作了鉅細無遺、證據確鑿的論述。這些資料都大大加強了中共對香港中文大學的戒心,有人因此認為中大變「暴大」同這些殘留的美國影響有關,中共這些含沙射影的做法,無疑會對中文大學帶來強大的壓力

事實上,中大的創立,都是在1949年之後由逃避共產主義災難的學者和文人創辦的。在三間創始學院中,崇基書院就是當年聖約翰大學及其他13家基督教大學的師生們逃港後共同建立的。新亞書院就是國學大師錢穆、唐君毅等一批中國傳統知識分子為延續國學免遭中共糟蹋而艱苦克難辦起來的,而聯合書院則是當年由5所中文書院(即:平正、華僑、廣僑、文化及光夏書院)聯合組成(故稱「聯合」書院)。這五家學院都是當年知識分子為弘揚國故、「興絶繼滅」而設立。這三家書院組成今天中文大學的核心,在他們創立的過程中,都曾經接受過美國「亞洲基金會」通過孟氏教育基金會的贊助。所以中共一直認為中大是美國「文化侵略」的產品

如果中大背負了美國「文化侵略」的「原罪」,則 USC 的「原罪」就更明顯

在1971年之前,從事中共研究的人集中在三個研究所:一個香港大學的「亞洲研究中心」(Centre of Asian Studies),一個是和位於九龍塘書院道9號的「友聯研究所」(Union Research Institute),一個是位於九龍塘亞皆老街155號的「大學服務中心」(即 University Service Centre, USC),後二者都有強烈的美國背景

友聯研究所與美國中央情報局的關係密切,當年是 CIA 在香港設立的一個收集中共情報的據點。在上世紀五十年代初期是香港所謂「綠背文化」的重要基地。這方面很多學者都有詳細的分析,例如中文大學的盧瑋鑾和熊志琴合著的《香港文化眾聲道》有很權威的敘述,筆者這裡不贅

大學服務中心則是上世紀六十年代初期發展起來的。當年大陸發生「三面紅旗」(總路線、大躍進、人民公社)的共產主義災難,很多人逃亡到香港,發表很多他們在大陸的見聞和親身經歷,引起國際社會的關注。當時美國一個民間 NGO「教育與世界事務」(Education and World Affairs)主席 William Marvel 向美國政府提出支助他們對這些逃港人士的訪問和記錄,以便瞭解大陸的情況(筆者按:關於這個組織的性質和目的以及它們與美國政府的關係見該組織負責人在國會的聽證)[4] 。他獲得資助後,找到加州大學法學院教授孔傑榮(Jerome Cohen)在香港物色地點開設研究所,這就是 USC,通過研究所直接接觸和採訪從中國內地逃離到香港的難民,獲取了大量瞭解中國的第一手資料,並出版了學術著作。中心自從成立以來一直得到美國多個基金會的支持,包括 Mellon, Carnegie, Luce 及 Ford 等基金會的支助

1971年之後中美關係逐步暖化,友聯的角色也就逐步淡化,隨著1979年兩國建交,友聯最終決定撤離香港[5] 。它離開前,把多年來的庫存資料無償移交給 USC,從而大大充實了 USC 的實力。由於 USC 也有美國背景,所以到了中英談判結束,中共收回香港成為定局以後,USC 也就在1988年決定交由中文大學管理,並成為中大一個組成部分。所以,1988年之後的 USC,也就因為其前身接收過友聯的資料庫而使中共覺得它是美國中央情報局通過一個「學術化的包裝」來延續它之前的情報工作

港版《國安法》通過後,USC 這些負有歷史「原罪」的機構就很自然地成為中共打壓針對的目標。該法第九條要求:「香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜,香港特別行政區政府應當採取必要措施,加強宣傳、指導、監督和管理」,而第十條又規定:「香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育,提高香港特別行政區居民的國家安全意識和守法意識」。這就說明,當局擬通過《國安法》對香港的學校、團體、傳媒、網絡等進行全方位的「排查」,以消除國安隱患。在這種環境下,率先關門的是在香港有超過25年歷史、設在中文大學校園內的「美港學術交流中心」(HK-America Center),它在2020年8月底宣佈解散。這個中心一直在運作美國的富布萊特交流計劃(Fulbright Programme),香港和大陸很多學者都曾經得益於這個計劃而有機會到美國深造及做研究,是美國與香港及大陸之間一項重要的文化交流計劃,港大、中大、科大、城大、浸大及嶺大六家大學的校長都是該計劃的董事。連這樣一個有名的交流計劃都自動停運,則 USC 的潛在壓力之大可想而知

中文大學管理層在解散(官方說法是「重組」) USC 時,堅持說沒有受到政治壓力[6] 。當然,一個人如果是「自覺」地去配合政權,則他的確可以心安理得地謊稱自己沒有受到壓力。但是,熊景明在她的臉書上說:「半個月來,我在和學校溝通,學校解散說此舉純粹為整合及提升校內的中國研究,加強管理。我認為,香港國安法公佈後,當局一再重申不會影響香港的學術與言論自由,大學在這個時候重組中心,將它分解,必然令人認為是政治壓力所致」。所以,不管如何辯解,都排除不了要麼中大高層受到壓力,要麼中大自設紅線、自我閹割

USC 的創辦人,今年 90歲高齡的孔傑榮上星期三對美國之音表示,在港版國安法的大環境下,校方關閉一直發揮特殊歷史及現實作用的中國研究服務中心是件悲哀的事,但是並不奇怪

USC 過去的成功,從一個側面解釋過去香港成功的因素。USC 的經驗說明,一個社會,只要有健全的法治、有充分的自由,人們抱持多元包容的態度,那麼,在機緣巧合的環境下,每一個不同的行業,經過業者不懈努力,就可以達到世界一流的水平。香港雖小,卻在很多領域都能夠領跑全球,秘密就在法治、自由、多元這些看不見摸不著的價值。

USC 今天的厄運,也從一個側面反映香港的沉淪:原有的法制遭無情的踐踏,原有的自由遭政治戕害,原有的多元必須屈從「政治正確」的大蠹。這正是香港今日的現實寫照。筆者悼 USC 之餘,更哀香港的隕落。

註釋:

[1] 見熊景明(中國研究服務中心前助理主任):〈「中國研究的麥加」是怎樣建成的?〉 ,載《金融時報》中文網 2015年2月8日,

[2] 鄧敬雷:〈1952年高校院系調整60年再迴首〉 ,載CND.org

[3] 見 〈遏制中國:香港中文大學創辦背後的美國因素〉,載多維新聞網

[4] 見 US Congress, Federal Support of International Social Science and Behavioral Research, 1962

[5] 關於友聯具體撤出香港的時間,說法不一,可參考趙稀方《報刊香港:歷史語境與文學場域》之第八章《綠背文學》 第262頁 和 盧瑋鑾、熊志琴:《香港文化眾聲道》第一冊,176-213頁

[6] 中大在回覆查詢時強調「絶無其事,有關傳聞全屬虛構」。

https://www.hkcnews.com/article/36980/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%8D%E5%8B%99%E4%B8%AD%E5%BF%83-%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%A4%A7%E5%AD%B8-%E5%AD%B8%E8%A1%93%E8%87%AA%E7%94%B1-37010/%E6%82%BCusc%EF%BC%8C%E5%93%80%E9%A6%99%E6%B8%AF

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐