围炉,大学生思想、经历的交流平台。以对话为载体,发现身边有意思的世界。 香港大学|上海纽约大学|复旦大学|香港城市大学|香港中文大学|北京大学|中国人民大学 | 清华大学 | JointU综合联校 | 哥伦比亚大学

白纸运动:变更的归属感与认同感

2022年12月的“白纸运动”是人们对清零政策不满情绪的爆发点,大学生们作为主要参与者之一尤为显眼。在香港,“白纸运动”吸引了部分在港内地生的自发参与,并与2019年“反送中”运动(反对《逃犯条例》修订草案运动)在后续讨论中并举。在个人行动、社会情绪与地缘政治相互交叠缠绕的背景之下,“白纸运动”的意义已远超运动本身,它亦提供了反思的契机:对清零政策的态度、大学生应承担的社会责任,以及两岸学生的认同......凡此种种,在运动平息之后亟待思索。在复杂的张力当中、在白纸之潮退去之后,我们不禁发问:内地生如何看待大陆政治与对港政策,又如何定位自己?香港本地生如何看待内地生?“白纸运动”加强还是削弱了两岸年轻人的联结?围炉希望在采访中了解这些观念的变动如何作用于个体,从而一窥“白纸运动”对两地大学生群体的影响。

受访者:胖哥 (CUHK内地生,yr1 )

Q:你当时参加白纸运动的初衷是什么?你做了些什么?

A:我的驱动力是热情和愤怒。在当时的情况下,我不由自主地想要发声。我当时在寝室门口贴了一张白纸,不过遭到了我室友的反对,他说不能影响他回大陆考公务员,所以我在官方定性白纸运动违反国安法之前就撤下来了。

Q:参加白纸运动对你有什么触动吗?有什么失望的地方吗?

A:有很多人还是觉醒了的,我觉得这个社会还是有希望的。在政府对疫情数据以一种极其幼稚的方式进行隐瞒的情况下,我觉得很多人不会被蒙蔽。

小粉红的言行、学校的激烈扼制、港府对其违法的定性,都让我失望,但失望之处我都能够理解。不过基本上整个运动都超乎我的预期,实在没有想到会有那么多人参加,我觉得白纸运动再激进都不为过。

Q:有人认为应该称“白纸运动”为“白纸革命”。你觉得应该如何界定革命和运动?

A:我觉得革命是要夺取政权的,但是白纸不是用来夺取政权,只是对现有政策的反对。宏观来看的话,它也是民主化进程中迟早会发生的一环,是强权下反抗的一个代表。我觉得白纸算是一场运动。在现在这样一个信息发达的年代,消息流通那么快,即使官方去扼杀,消息也是能够流通的。但这次不止像徐州铁链女事件那样在线上声援,而是在线下也有大规模的活动。

Q:你觉得白纸运动的目的到底是什么?

A:人们试图对现行的政策进行挑战,而直接目标仅止于此。我也听到有很多人说目的是颠覆极权,但是我觉得并不是。首先在现有的状态下这并不现实,也就只能表达愤怒了。不过白纸肯定是实现民主的进程上必要的一环,至少开了一个窗户。

Q:你当时有因为白纸运动和亲朋好友之间发生争论吗?

A:有。我有一个现在在清华大学的同学,是一个无脑红,我已经把他朋友圈屏蔽了。他在朋友圈发了一句话:那些选择祖国的人,终将被祖国所选择。但是我看着就来气,你选择的是国吗?他们选择的才是国,你选择的是强权。他简直是在网上中伤那些勇敢的人。

和他谈白纸运动的话题时,感觉他好像在写高中作文,一条一条写出来各种观点,用很多高中马哲的术语,熟练到夸张。朋友圈里多少都会有这样的人,你怎么跟他说他都不能明白,他跟你完全不在一条路子上。说实话我不能理解,而且看了之后会很生气,我只好选择屏蔽他。

Q:你为什么会想去和观点不同的人争论?

A:我是一个挺怕事情的人,也知道这样的行为其实很nonsense。但是我心里有一团火,在那个时候看了那些负面新闻,我心里真的很激动。我会相信还有一套理想化的共产主义,相信有朝一日能够实现。其实我本人也是一个有神论者。唯一的强权在唯一的神那里,没有任何一个人有权力凌驾于其他人之上。唯物主义让你相信世界上没有因果报应,那么人们就会肆无忌惮地的去追求他们不应该得到的东西,这样的东西就是人的强权和独裁。人们是需要有对业障的敬畏的。宗教确实给了我看待强权的一个新的视点。

另外,我觉得人们需要具有反思的能力。当你被政治书上的表述教育的时候,你应该去批判性地想一想,他们到底为什么要说这些话给你听。如果真的去想了,我相信他们也不会那么极端地支持极权。结果谁输谁赢,肯定谁都知道了。至少我希望人们能够活得明白一些,而不是只以被规训的姿态跟着权力走。

Q:你觉得在港内地学生参加白纸运动有什么意义?

A:除了声援国内运动,更多是向国外宣传吧。我觉得对国内的情况不会有什么改变。真正起作用的是国内的人,也是那些所处境况最危险的人。

Q:关于白纸运动,你有和非大陆学生交换过意见吗?

A:我在宿舍门口挂了白纸,有本地生看到了,我就会和他们解释。大部分人都是支持的。有朋友和我说,有很多香港人抱一种嘲讽的态度,网上有很多这样的观点。不过我也怀疑,这些人到底能不能代表大多数香港人的观点。许多社交媒体新闻账号,比如《信报》,他们的文章表面上符合大陆的政治正确,却带着暗讽大陆的语气。不过我朋友的观点是支持的,支持任何反对独裁的行动。

关于国际学生,大部分人的观点都比较neutral。就像我们看其他国家的运动,也是比较漠不关心、事不关己。我们愿意去了解,但是不是很热衷于讨论。当我介绍的时候,他们会去表达支持的态度。不过他们也不太会被影响到,我也得不到什么特别的答案。

Q: 你对清零政策有什么看法?

A:清零政策中包括了太多谎言,大家一开始看不清,但是在经历了那么多之后大家一定会逐渐看清。

一开始(2020年)我还认为防疫是一件好事,看到外国伤亡那么多,但是中国把伤亡限制在最小,真的觉得中国的政策做得很好,感觉对中国有很强的归属感。到了21、22年的时候事情突然开始变得不对劲,我看到了很多关于过度防疫的报道,发现病毒其实没有那么可怕,觉得防疫措施和现实并不匹配,但是自己也没有办法改变。有在内地的同学和我联系,说他们学校的领导在群里强调,做核酸现在是政治问题,是不容忽视、不容当儿戏的严肃的问题。大家心里都明白,都在演戏。自从奥密克戎出现之后,危险系数降低,防疫就已经成为了政治问题。

21年的时候主要是边境小镇发生大规模防疫的事情,和自己好像没什么关系,也会觉得在边境那么危险的地方那样的措施是正常的。不过生活在边境的人们并不掌握话语权,地方政府也会阻止类似消息的传播,我们可以选择不相信。就好像针扎不到自己身上不觉得痛,当那样的防疫真正降临到自己身上的时候,才发现不能细看。而在22年上半年,过度防疫的情况到达了顶峰,几个超大型城市封城,又有徐州拐卖妇女和唐山暴力事件。即使我们明白当时政府无法轻易改变包括防疫在内的一系列政策,但我相信很多人对国家的归属感都是在那个时候发生变化的。就像对待一个人,以前犯过错误,但是今天表现很好,大家都对他很满意,但是最后本性会慢慢暴露。不过对大多数普通人来说,不会考虑到本性暴露那一步。但即便只是关心自己,人们也会发现这样的政策影响到正常生活了,违背了一开始说好的“代表人民利益”。一次又一次影响到人民切实利益的决策就会使得人民逐渐对政府失去信心。我和身边的很多朋友都是疫情之后才逐渐失去信心。

Q:参加白纸运动对你理解香港2019年社运有什么影响?

A:现在的理解肯定是有不同的。现在再回去看那些documentary,那些人在19年已经开始追求我们现在追求的东西。不过在19年中国大陆的社会矛盾并不激烈,观念冲突在香港被激化。这件事情就特殊在,我们是一个政府之下的两个世界。在我们的生长环境里,我们是不可能理解他们的。当我们真正感同身受的时候,才能够支持他们。

Q:参加白纸运动对你的身份认同有什么影响吗?

A:我觉得我们和香港是在同一战线的。更宏观的说,我觉得应该是世界人民大团结,不能够用民族和语言区分开来。我本身是少数民族,但是我觉得自己和汉族人之间也没有分别。我在一部剧里看到一个很好的比喻:某个星球上,有些外星人的肚脐是圆的,有些外星人的肚脐是尖的,就因为这个,他们编造出呈现上万个民族之间的矛盾,然后他们互相残杀。放到我们身上也是一样的。我们的世界是多么荒谬。所谓民族矛盾、仇恨教育,应该恨的是那些利用民族这个词汇欺骗人民的政治集团,而不是民族、人民本身。

我一直在谈很理想化的东西。我知道这些在现在的情况下实现不了,但是我还是愿意提。我们至少心里要有对理想的追求,它会告诉你,你生来就是痛恨极权压迫的。有很多人不敢去反抗,我觉得这就是他们被驯化的表现。

Q:你觉得以后会有类似的运动吗?你会支持参与吗?

A:白纸可能会作为一个symbol出现。我觉得经济萧条是一个大趋势,如果社会矛盾处理不好的话,类似的运动很有可能会继续发生。我会支持,但是为了自身安全也是还要看情况参与。如果有一天演变成19年那样的武力冲突,肯定会牺牲很多无辜的人,我只是希望这样的事情尽量不要发生。参考历史上民主化进程,很多都是统治者自己引发的。我是希望统治阶级会有人意识到现在的社会矛盾,意识到民主化是对这个国家的最好的路,而不是继续抱着皇帝的迷梦。我相信现在的强权与压迫绝对不会一直持续下去。

受访者:David (CUHK 香港本地学生, yr3,曾作为激进派参与19年社运)

Q:有人认为应该称白纸运动为白纸革命。你觉得应该如何界定革命和运动?

A:我觉得没有分别。有革命就有运动,运动是革命的形式。革命是一个理念,要靠运动去实现。不过我觉得白纸算是运动。

我觉得他们只是为了不要做核酸,又不是为了真民主。他们在大陆管得这么严的情况下没这个胆量去争取民主,不像香港这样真的是为了落实真普选这样的理念去抗争。所以香港搞得那么大规模,有集会、游行示威以及其他更激进的方式,还搞了那么多年。而且大陆也就只有年轻人,主要是大学生出来做,而香港是各个不同年龄层都有参加的。

一旦解封之后真的没有核酸这些措施,大陆的抗争也就停下来了。香港的情况下,就算条例真的撤销了,大家也没有罢休,因为实现真民主的目的没有实现。还是因为大陆抓得太严了吧,其实也很难,抓了那么多人,好恐怖。况且大陆有很多人还是反对白纸,大陆都是官媒,没办法很有效散布信息,也就是在境外的人自嗨而已。

Q:你认为白纸运动有什么意义?

A:起码能够令很多人觉醒,虽然需要很长的时间。香港的抗争也是经历了很多很多年的宣传,反抗者才会越来越多。19年的社运有那么多人参加,就是因为在此之前有那么多年那么多人的宣传。

不过在大陆这样的教育的情况下,做多少宣传都没什么用吧。我觉得大陆的运动没什么希望,但是海外的运动还是有意义一点,毕竟现在很多人能够翻墙看到真相。虽然大部分参加者都是大学生,但是革命都是从知识分子先开始的嘛,然后再慢慢影响下一代。

Q:你为什么选择参加白纸运动?你在运动中做了些什么?

A:我没有站在文化广场举白纸,只是在寝室门口挂了张白纸。因为我们之前遇到过这些事,所以我也想支持大陆人。有很多香港人会落井下石,觉得当年大陆人骂我们现在我们也要应该骂回去,我觉得挺不好的。我觉得好不容易他们觉醒了,他们感受到的痛苦也是真实的,就算不理他们也不要去骂他们。

我感觉大陆人很需要支持,即使香港人假惺惺地支持他们,他们也会更有决心去做运动。如果香港人骂他们,他们估计会觉得自己当年骂香港人没骂错。支持他们像是一个战术,首先要让他们知道我们当年的困境,然后他们会更深刻的理解民主,于是会更有决心去反抗。我觉得我们是同一战线的,最终的目标都是反抗极权。

Q:你认为白纸运动需要采纳更激进的手段吗?

A:我觉得不会变成使用武力的激进形式,政府管的太严,又有太多人贪生怕死了,真的采取武力的话估计会变成第二个六四。

不过激进是有用的,香港激进了之后才引起政府的重视。之前几百万人游行都试过,政府根本不管。等到影响到交通和城市日常运作之后,政府才会听话。武力抗争付出的代价还是太大了,但一定要有死士。

激进不是一两个人的事情,一定要很多人一起才行。封一条马路、烧一条马路,一百个人也不为多。况且需要更很多人提供支持,例如输送物资、进行资助和提供保护等。19年社运阵营内部也有激进派和和理非派(和平、理性、非暴力)之间的冲突,加上现在人们更加偏向个人主义,只想过好自己的生活,没有那么强的社会责任感,所以以武力方式发起运动起来更加难了。

五十年内、一百年内有没有机会削弱或者推翻极权呢?我觉得一百年内可能有机会。那些小粉红不都是从小受到的教育导致的吗?如果从小没有经历教育的洗脑的话,削弱极权还是比较容易的。不过其实和人们的切身利益也有很大关系,如果他们生活得很安稳,有饭吃、有工做、有房子住,那也没有必要去理极权不极权。

有很多人说中国人奴性很强,都是教育因素导致的吧,从小教育他们知足常乐、安于现状,只要听话就可以了,不会再去追求更高层次的东西,就像自由和民主。大多数人也接触不到民主这个议题,一直这样下去也不是办法。虽然香港的教育也不会提到民主,但是整个社会气氛非常关注这个话题,媒体经常讨论,或多或少会被耳濡目染。而且香港的教育注重Inspiration,要知道背后的原理,不是抄抄写写背背遵守原理这样,本质上就很大不同。这也导致了大陆大学生和香港大学生非常大的不同,很多大陆大学生整天就在闷头学习追求分数,香港学生是能很明显感觉到身上的社会责任感,他们很想要改变些什么。

Q:大陆人口基数太大了,资源有限的情况下也没有办法实现你说的这种Inspiration教育呀。

A:大陆也有那种国际学校的吧。他们应该也没有脱离红色教育体系?或者说他们也不需要接触政治相关的话题?其实我觉得国际生,不论是香港的还是大陆的,反而是比较政治冷感的、,比较物质,很少人care政治议题。也有可能和他们的家庭背景有关系,更多是需要保全自己和在大陆的家庭,而不是take the risk去做社会运动。或许香港政治环境变得更差时,他们也能够选择移民。还有一种国际生,会很喜欢开政治玩笑,但只是当它们是玩笑,并不是一个需要改变或者追求的东西。反而我接触到的内地生会更加care政治一些,可能是因为到香港之后开始对之前从小到大学的东西产生质疑吧,特别是那些经历过压迫的,会更加激进一些,例如就直接认为自己是香港人,或者很想改变中国的现状。

Q:你身边支持白纸运动的香港本地生多吗?

A:没什么人支持。关注的人很多,但是大多数都是没有理会或者落井下石。感觉香港人始终还是对大陆人有反感的。之前俄乌战争的时候,一堆香港人站出来支持乌克兰,做了很多宣传。说得难听点,乌克兰这么远关他们什么事?大陆就隔一条河喔。感觉他们也变成自己讨厌的样子,不分黑白地攻击大陆,虽然确实是大陆做错在先。

Q:你如何描述自己的身份认同?

A:我是香港人呀。但是我不会不承认自己是中国人。中国人和支持中共政权的人又不一样。我是中国人,不是中共人。其实香港还过这么多中国的节日,就证明我们不是不承认中国,反而更想要保护中国文化的东西,就比如繁体字、传统美德、习俗文化这样。

Q:你认为为什么香港人和大陆人在民主的话题上很难达成共识?

A:香港人一直对政府没有抱太大希望,但是大陆人有对政府由希望转向失望的过程。香港人会认为民主在根本上就是理所应当的,而在大陆人看来,只要自己能够正常生活下去,无论政体是民主的还是独裁的都没有关系。只有现在政府做错事了,侵犯到他们最基础的权利了,他们才会说要民主不要独裁。我觉得在根本认识上,两边的人就不一样。

受访者:Florian( NYUSH,上海本地人)

Q:大陆的疫情防控措施在2022年十二月“二十条”发布之后突然全面放开,你的感受如何?

A:我对放开完全没有恐惧,只是觉得开心,可能是我感染过吧,而且太希望放开了,感觉终于要结束了。开心之余也很感慨,疫情这件事情拖了大家三年,也是影响了太多。放开之后也没有经历什么社会混乱,一切都慢慢恢复正常了。

Q:学校里有白纸运动吗?

A:学校里有展板,每栋楼都有1-2个。有学生会在展板上面贴白纸,还会放鲜花,也没有其他活动了。可能是我们学校言论相对自由的关系,校方没有反应。没有人去撕掉白纸和鲜花,但是等到事情风波过去,到了学校固定的清理时间,张贴出来的东西就被清理掉了。

Q:你为什么没有参加?

A:当时我自己学业上比较忙,而且听说了到乌鲁木齐中路会被查手机之类的传言,觉得还是比较危险。学校里的话是有特定的同学组织起来去做这些事情,我没有参加那些组织。

Q:你有和同学探讨过这个话题吗?

A:外国同学对这件事情很感兴趣,他们在媒体上听到的消息和我们听到的也不太一样,也经常会跟风盲目相信他们的媒体。我和外国同学探讨过,但并不是白纸运动本身,而是关于警察查手机这回事。他们觉得这很不合理、侵犯了隐私、很不尊重人。

Q:你对白纸运动的态度?

A:中立,但是相对支持。我个人不在新疆,我不知道到底发生了什么,媒体是完全可以炒作的,所以我保持中立。相对支持是因为,在上海封控之处,我的小区完全被封,我就想到要是发生火灾了怎么办,毕竟这样的可能性是完全存在的。我认为我还是比较理性的,出于就事论事的态度吧,想要改变整个防疫政策的话仅仅通过这个活动还是太困难了。我支持这个活动也在于它本身的意义,让大家意识到封楼的不合理性,而且让大家对防疫措施有辩证的思考,不只是一味地去倾向于某些立场。

Q:你对防疫政策态度有没有发生过转变?

A:上海大规模疫情之前我对政策的态度可能是不觉得没什么不好吧,只是接受有这个东西的存在。我在上海封城的时候因为做核酸接触到阳性患者全家阳了,但是并没有想象中那么严重。我阳了之后就觉得这个政策限制自由,而且很多东西没有必要。病毒这个东西就像自然规律一样,想要与之抗衡本身是很困难的。

我从小在上海长大,对这座城市有很深厚的感情。我相信大多数人和我一样,一直都很相信上海政府的能力和效率,一直非常信任这座城市作为中国最发达的城市之一会在疫情管控上做到人性化。但事实并非如此,这次(2022年4月)荒谬的做法真的让大家很不满意,甚至对这座城市感到失望。

受访者 X CUHK 内地生 yr2

Q:有没有和亲朋好友因讨论防疫措施起过争执?

A:我觉得观点的不同肯定是有的,但是我不会和父母谈论这些事情,改变他们的想法也很难。更多的人是政治冷感。我的朋友基本上和我在同温层,观点都差不多,预先知道我是什么样的立场才会来和我谈,所以也没有发生过争执。我不会和政治立场不同的朋友聊政治的话题,我觉得也改变不了什么,在微信这样的平台聊也很困难。

Q:说说你在白纸运动中做了些什么?

A:我参加了学校(CUHK)的白纸运动。我不在组织活动的群里,但是我有朋友告诉我有集会。我在文化广场看到有人发白纸,也拿了一张站在那里举白纸,也跟着唱了几首歌,包括 Do You Hear the People Sing?和《国际歌》等等。后来唱完歌,他们就说要去民主女神像,我当时没有一起去。当时还有人唱《义勇军进行曲》,但是我觉得在香港的语境里,这样一个经历过极权压迫的创伤的环境下唱出这种代表压迫政权、代表这一政权想加之在他们身上的身份认同的歌不是很好。在大陆的话唱《义勇军进行曲》会好很多,因为没有太多可以借用的东西,重新夺取唱国歌的权力反而在塑造一种新的叙事。国内各地的白纸运动和海外的我也都有关注。

Q:你为什么想参加白纸运动?它对你的意义何在?

主要是对过度防控的愤怒吧。当时我不在上海、北京已经是一种特权了,那我不应该看着别人呼喊而自己安于享受特权,说得难听点就是苟且偷生。而参加白纸运动就是我能想到的支援他们的方式。白纸运动对我的意义是,它给了我一个场合大声地喊出心中的各种情感。当时我看到新疆的、北京和上海的事情,各种各样的情绪在我心里奔涌起来,我当时哭得很厉害,但是通过喊口号举白纸,我觉得我得到了宣泄。

做这件事情并不是在于考虑到他有什么实际的功用,而是在于我认为值得我去做。那样的场合少我一个不会怎样,但多我一个又何妨呢?

Q:你有和香港本地生或者国际生聊过这个话题吗?

A:国际生的话,学中国研究的朋友会关注这件事情,但也仅仅是关注陈述性的事实。我觉得他们的文化背景是有关系的,他们比较难理解这样的示威在现在的中国意味着什么。我男朋友是香港本地生,他也觉得自己应该站出来。当时他和我一起去了白纸活动,也是为了万一发生了什么事情能够保护我。我也听到网上有很多local(香港本地人)在落井下石,我不知道怎么评价,也看到有一些支持白纸运动的言论,这些评论真的很让我感动。不过我的朋友和我都在同温层,会比较支持我。

Q:你对清零政策的态度有过什么变化?

A:没有,但是我感到很悲凉。我去参加白纸运动之前就觉得这场运动不会有任何的影响,会问自己这会不会是在做无用功。即便如此,还是有很多很多的人站出来,我就觉得那一刻很悲凉。我早就明白大环境不会有太大变化,一直是不抱希望的。

Q:聊聊你如何理解自己的身份认同?

A:我对PRC这个政权没什么认同甚至希望它毁灭,但是我会说我是中国人,只是因为这是我的citizenship,我无法改变的事实。毕竟文化上我和中国有很大的联系,政权本身没有塑造我的全部。

来了香港之后我感觉自己被localize,我内心上对香港有很强的认同,对香港本地的文化很关注,但是我也知道大部分香港人不会承认我这样一个不会讲广东话的人为香港人,我会描述自己是个“夹缝人”,可能有一天我会讲广东话之后我会说自己是香港人。我刚来香港的时候我会用大陆的视角来观察香港的事情,会经常用两地作对比,但是我现在会更多关注本地的议题,看事情也更多以香港为坐标。我也越来越喜欢这个地方,习惯了这座城市的模式,反而对大陆的模式不熟悉。从日常生活模式到文化身份认同上我都发生了挺大的变化。

在现在这个国家里,我不能找到我想要的东西。不能说是失望,而是一开始就不抱希望。

Q:你对这个国家不抱希望的来源是什么?

A:我高中时积累作文素材,有一次看到需要背的资料上用两个大版面来阐述中国在疫情上的成就是多么多么伟大。我想到我在网上看到的武汉很多人在死去的新闻,感到非常反差和讽刺。为什么那么多人在死去,还要包装成那么光鲜亮丽的样子?在他们的话术里,人民是被抽空的东西,而不是具体有所指的。即使那么多人死了,他们还是会说我们做了这么多是在为人民做贡献。20年的时候我才了解到香港社运的事情,翻墙看了很多纪录,我理解了港人为什么那么愤怒那么失望。这些事情叠加起来,让我觉得这个国家没救了。这两年也经常会在微博上刷到让我讨厌这个国家的事情,这个国家的法律体系根本上就不保护女性和性少数群体权益,这让我觉得这个国家就是没救了。

后记:我对自己的采访

l 为什么一开始想做这篇采访?

我和身边的朋友经常会因为白纸运动的话题有很多意见交换。在聊天的时候,有时我能明显感觉到我们的经历和观点都是存在非常大的分歧的。于是我萌生了记录有不同经历、不同背景的人在白纸运动中的想法,也是从不同的视角纪录这一场活动。

l CUHK发生的白纸运动是什么样的?

在内地几座城市发生白纸运动之后,学校里有同学组织了telegram群,在里面发表自己对清零政策的不满,并且组织了两场活动。第一场只是在校园知名景点摆放蜡烛和印有相关事件报道和口号的白纸,但由于天气原因没能持续很久。第二场组织在文化广场(曾经学校民主墙所在之处,校方在社运后禁止在该处张贴任何宣传物),有同学向路过的人派发白纸,领取白纸之后人们静站在那里。过了一段时间有人带头唱歌,歌曲与争取自由民主都有关系。同时,有同学摆放与第一场活动类似的纪念物。

在白纸运动不断扩张的那段时间里,有同学在学校各处张贴白纸或者自发打印的宣传资料。当几座港校接连出现白纸运动后,香港官方将白纸运动定性为违反国安法的运动,在公共地方张贴相关资料的行为也构成违法。在书院管理范围内张贴宣传资料归书院自身管辖,有书院的学生会在WhatsApp群组中表示了特地提醒同学不要在大学管理范围内张贴,而他们会尽其所能在书院内部保护张贴物。

同时,也有不少本地生和内地生在校内百万大道进行宣传。

很快,大学开始介入。保安跟在一些同学身后上山,或在大学图书馆门口用普通话和粤语广播,大意是“你们现在的所作所为已经构成违法,请立刻停止”。

l 对中国内地白纸运动的了解?

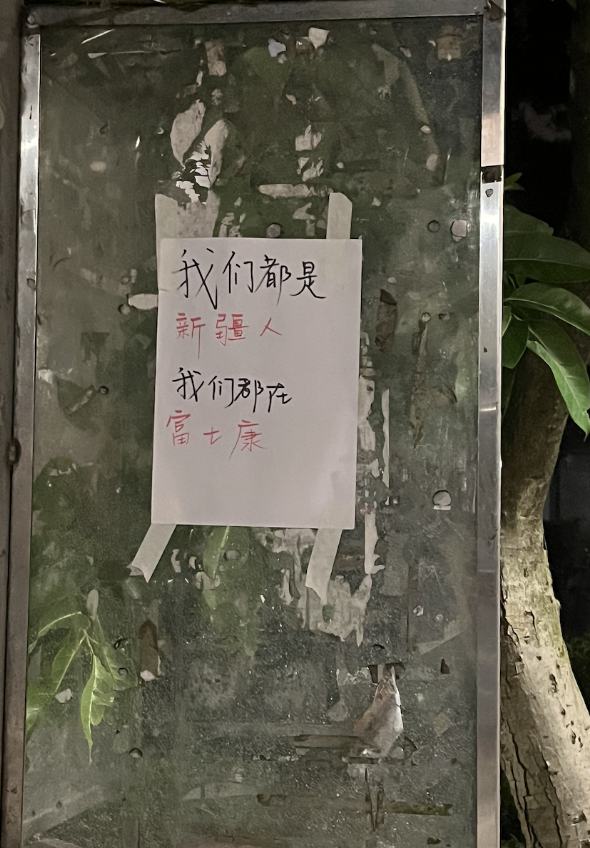

我对上海乌鲁木齐路发生的那场运动了解比较多。Instagram上有账号在最激烈

那晚开了直播,我基本上看完了全程。第二天早上,我的朋友圈里有很多人在转发寻人启事,失踪的人基本是在上海985高校就读的大学生。

让我印象很深刻的是一位住在乌鲁木齐中路附近的朋友的经历。常熟路地铁站(近乌鲁木齐中路)被临时封闭过一段时间;不封闭的时候,他回家是从地铁站出来往乌鲁木齐中路方向走,被警察拦住,查他的手机,问他要去哪里。他说自己要回家,警察并不相信,继续问他具体的住址。他有些不耐烦,和警察说,要是不信的话可以跟他去他家,让他家人下楼作证,而警察真的这样做了。多么荒谬。这位朋友对白纸运动的评价是:“真的搞笑了,21世纪还要游行了。”

l 对自己身份认同的理解?

我试图否定过自己作为中国大陆人的身份。在香港,有时我身上大陆文化构成的那部分会让我觉得羞耻、抬不起头。我在香港说着普通话、用着微信微博,我的思维方式是高考构筑的产物,或许我的存在本身就是烙印着极权和规训的象征?我逃跑一般地到了香港,也是想逃离自己的身份吧。然而我遇到了常见的处境:无法融入当地的环境,更不可能回到原来的文化地域,因此成为漂浮在中间的人。然而在这次白纸运动之中,大家都毫不避讳地提到自己中国大陆人的身份,反而强调因为自己是大陆人,认为参加运动、为同胞发声、反抗大陆的强权是自己的责任。这某种程度上让我重新找到了一种地域上的归属感。

我做采访的时间跨度比较大,从23年年初一直到四月。在采访的时候我能很明显地感觉到,有很多人已经对极端封控、白纸运动的议题冷感了。包括我本人也是,一度失去了对这个议题的兴趣,在上海封城一周年纪念的时候才找回了一些热情。

我在想,会不会是我做采访太晚了?人们的记忆真的很短。有朋友问过我重提疫情经历的意义,现在我有了新的思考:在官方想要抹杀某段记忆的情况下,只要没有人再提起,人们真的会遗忘。再过一年又会怎样?重提了几十遍、几百遍之后又会怎样?在生活恢复正常之后,我们还会保留当时的那股愤怒吗?难道我们参加这样的活动真的只是沉浸在对极权叛逆的狂欢里吗?

在采访时,也有不少受访者反映自己对这个话题完全没有兴趣。他们的态度近乎创伤后逃避式的自我保护机制。如果为这个时代忧愁的我们也是这样,会不会更好?我们的生活里,这些激进的思考和行动必然不是全部。

写这篇采访是为了记录,也是为了提醒——不要忘记,不要麻木。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…