社会学研究者,音乐爱好者,业余歌词作者、唱作人。垂询音乐合作或学术合作,欢迎联络本人供职的机构邮箱。

[在線問答] “太子党”现象:晋升优势和集体精英再生产

Matters 溫馨提醒:這篇文章是 Matters 在線問答的講者主文。周六(11月3號)晚上10-12點(東八區),講者將會在線上與大家互動、回答問題。歡迎提前留下你的問題,我們到時見!

研究缘起

很荣幸能与Matters友人分享我有关太子党群体的研究。这项研究题为《The Rise of the Princelings in China: Career Advantages and Collective Elite Reproduction(太子党在中国的崛起:晋升优势和集体精英再生产)》最近即将发表在Journal of East Asian Studies这本学术刊物上。

这项研究的缘起可以追溯到2015年,当时我有关公众意见的博士论文写到一半,觉得写作进行不下去。于是想到做一些Side Projects,一方面缓解焦虑,另一方面保持工作状态。而且,也许卡住的论文,搁置一段时间会有新的灵感。于是,我就大着胆子,开了个与博论完全无关的问题:中国政治精英遴选,尤其是“太子党”群体的崛起。

开“太子党”这个题目,倒不完全是我心血来潮。从本科开始,我就关注中国政治,而当时我所在的校园里,也颇有一些家庭背景显赫的同学,给课堂上讲授的宏观社会分层理论作了生动的微观注脚。后来,特别是2012年及以后,诸多新闻热点乃至戏剧化的政治事件(诸如重庆变局、保福寺车祸),都围绕着这个神秘群体展开,引起了传媒界和学界的广泛关注。不过最初我的好奇心,只停留在“八卦”“吃瓜”层次;加上我之后一直做定量社会学研究,对历史社会学和定性研究方法涉猎很少,对此话题起初并未有严肃探索的想法。

凑巧我在2014-15年读了不少中共党史和人物传记、回忆录。读后收获一个模糊的感性认识:似乎中共的第二代群体,如果他们的父辈早逝(如中共革命烈士或文革中病故)、或站错队、级别低、影响力小,他们的子代在改革开放年代发展就比较有限;而与此相对,我们耳熟能详的红二代名人,往往其父辈也都达到了国家级、副国级的崇高地位。我当时就感觉这是个可以经验验证,甚至使用定量统计方法检验的命题,即:使用父辈影响力(级别、寿命等)作为自变量,去预测子代职业发展(级别、擢升年龄、擢升速度)等因变量。于是我决定研究这个群体的职业发展、升迁和他们父辈的关系。

中国研究中的精英遴选、官员升迁问题

其实“太子党”这个题目可以看作是中国政治精英遴选和官员升迁研究下的子问题。中国的官员升迁机制,是政治学、社会学和区域研究(中国研究)的一个热点,专注于这个问题的前辈专家很多。西方学界对所有“非自由民主社会”一直有此问题意识:“他们”的精英遴选机制与我们不同,“他们”是如何保持社会流动、确保精英上升,从而实现社会稳定,甚至实现较好的政治绩效?

前人对该问题的研究基本可以粗疏地划分为两大阵营:派系斗争说和贤能政治说。派系斗争学说起源更早一些,海外中国研究界从六七十年代就有类似说法(Nathan 1973)。其发端更早的原因,在我看来,主要是派系斗争说确实能适于解释毛时代的官员政治命运,这点不需我多介绍。

贤能政治学说则在近年来,特别是新世纪以来,在中国研究领域更有影响力。一方面是中国经济快速增长并且基本保持了社会稳定,这在学界驱使学者重新思考中国现行制度的合理性和适应性,诸如Andrew Nathan等学者指出的“威权韧性”始终是这些学者背后的主要关切。对于学者来说,“中国模式”的一个重要成功因素,就是为地方官员提供了足够的升迁激励,并且以此驱动地方之间按照GDP等考评指标进行“发展锦标赛”。一方面,这种制度促成了各地的高速发展;另一方面,这种制度(至少理论上来讲)能够使最有能力的官员被拔擢到更高的位置。贝淡宁(Daniel Bell 2015)、周黎安教授(Zhou 2007)等学者秉持这一观点。

那么,在这个话题上还有没有可以继续推进的空间?我感觉至少在太子党议题上,还有一些可以探讨的话题。首先传统的派系斗争说、贤能政治说各有一些理论和方法的瓶颈和局限;其次,这些理论并不完全适用于太子党群体的一些独特性——如果仅仅将太子党当作又一个平行于“上海帮”“团派”的第三派,未免失之于简单。于是我想自己收集一些数据,同时整理一些定性资料,试图在前人基础上做些许贡献。

研究方法、数据与定量发现

于是从2015年夏秋季节开始,我就着手搜集与中共第一代革命家及其子女,以及与他们相关的同事、战友、秘书的相关回忆录、报道、访谈、日记、纪念文章等在中国大陆公开出版的资料。我试图从中抽取有关革命家庭第二代的成长史、受教育经历以及专业、就业选择方面的材料,作为定性文本资料。此外我还设计和收集了基于官员个人简历为主轴的数据架构,这期间也参考中国研究、政治科学领域的一些既有数据库,尤其是借鉴了诸如加州大学Victor Shih教授的官员升迁与派系数据库(Shih et al. 2012)、台湾政治学者寇健文教授等前辈的政治精英数据库(Kou and Tsai 2014)等——不过需要指出的是,我仅参考了各位前辈的数据库设计思路,并没有使用他们的数据内容;数据收集过程全是我和学生亲自收集的第一手材料。

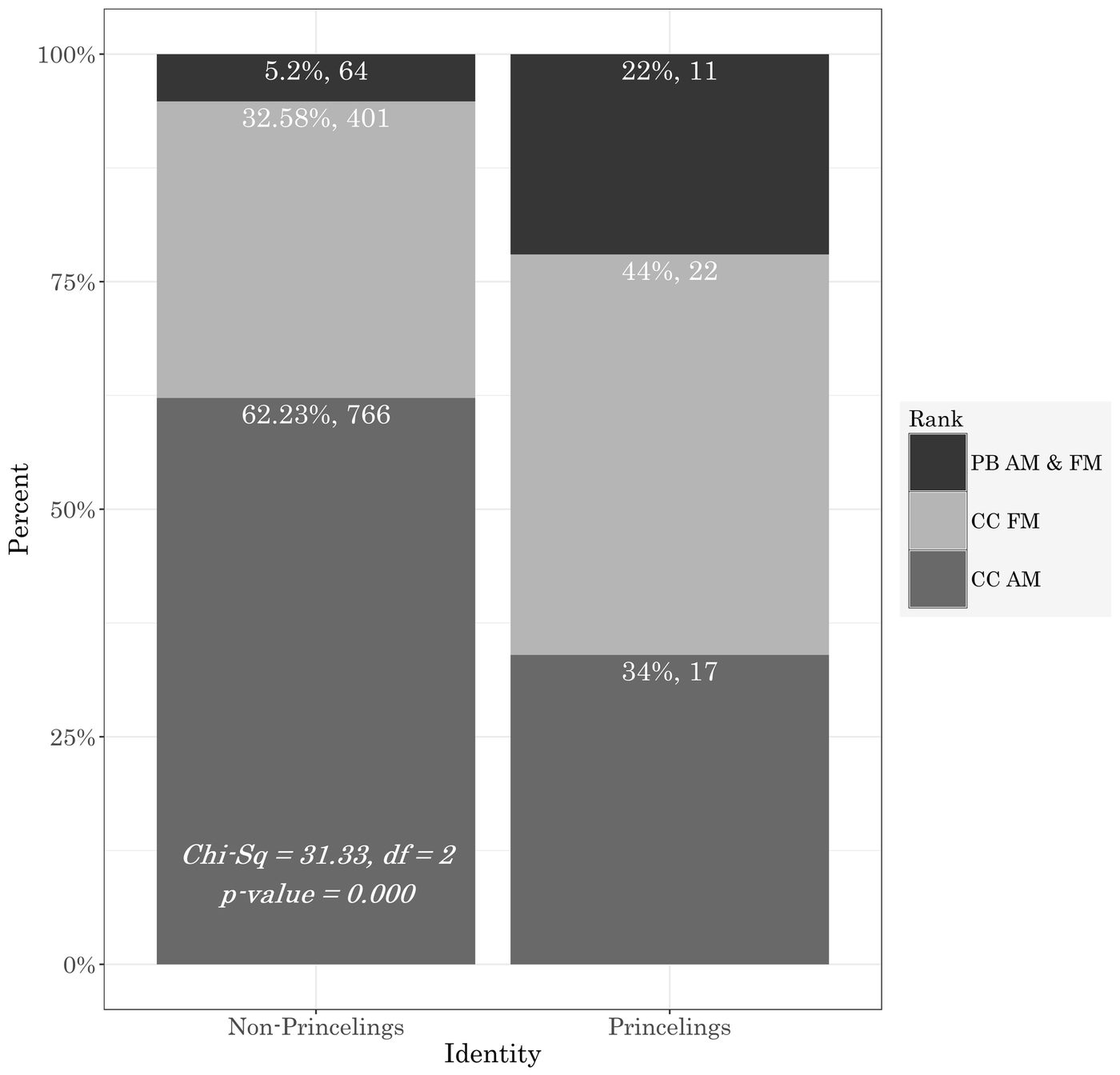

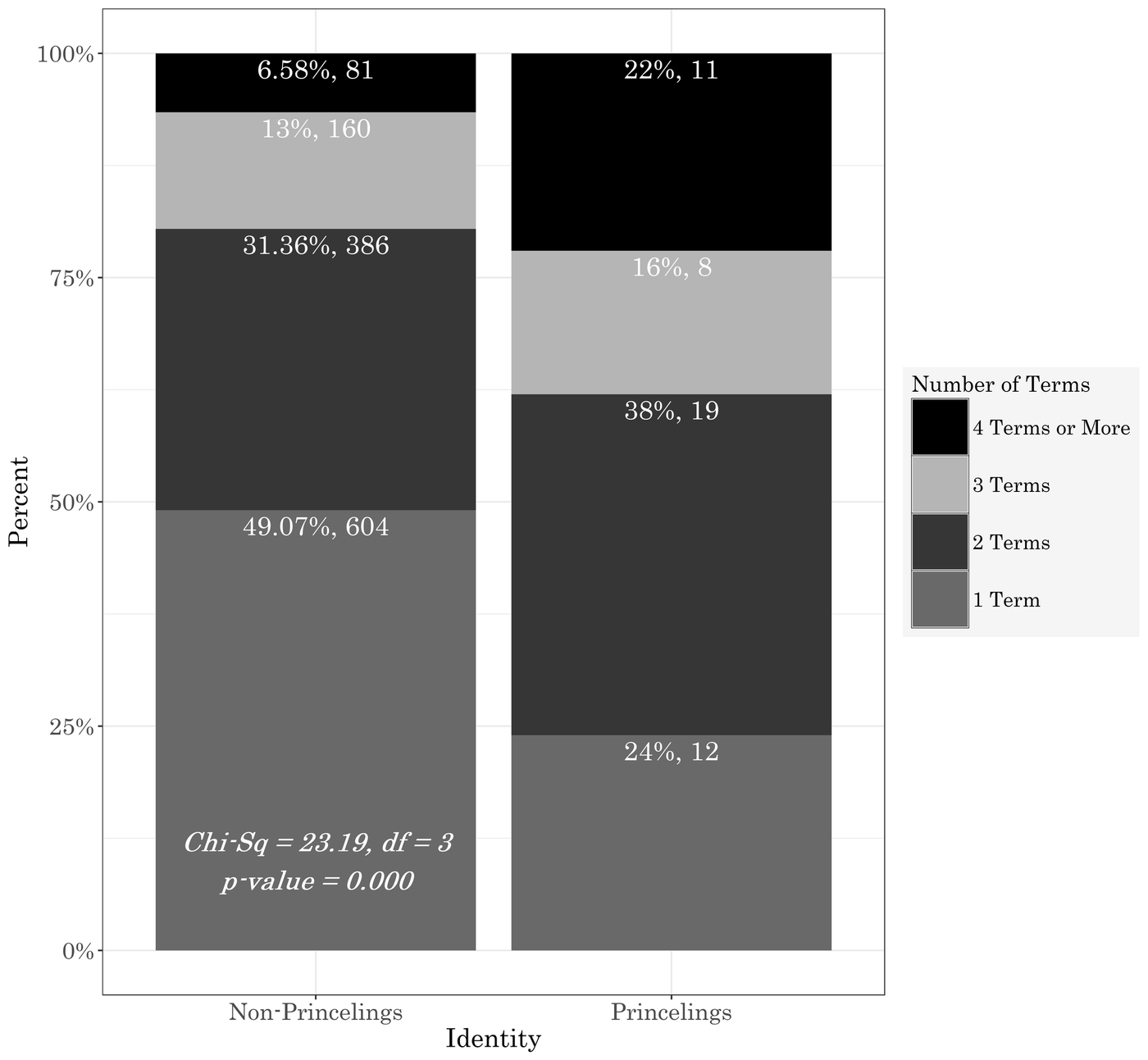

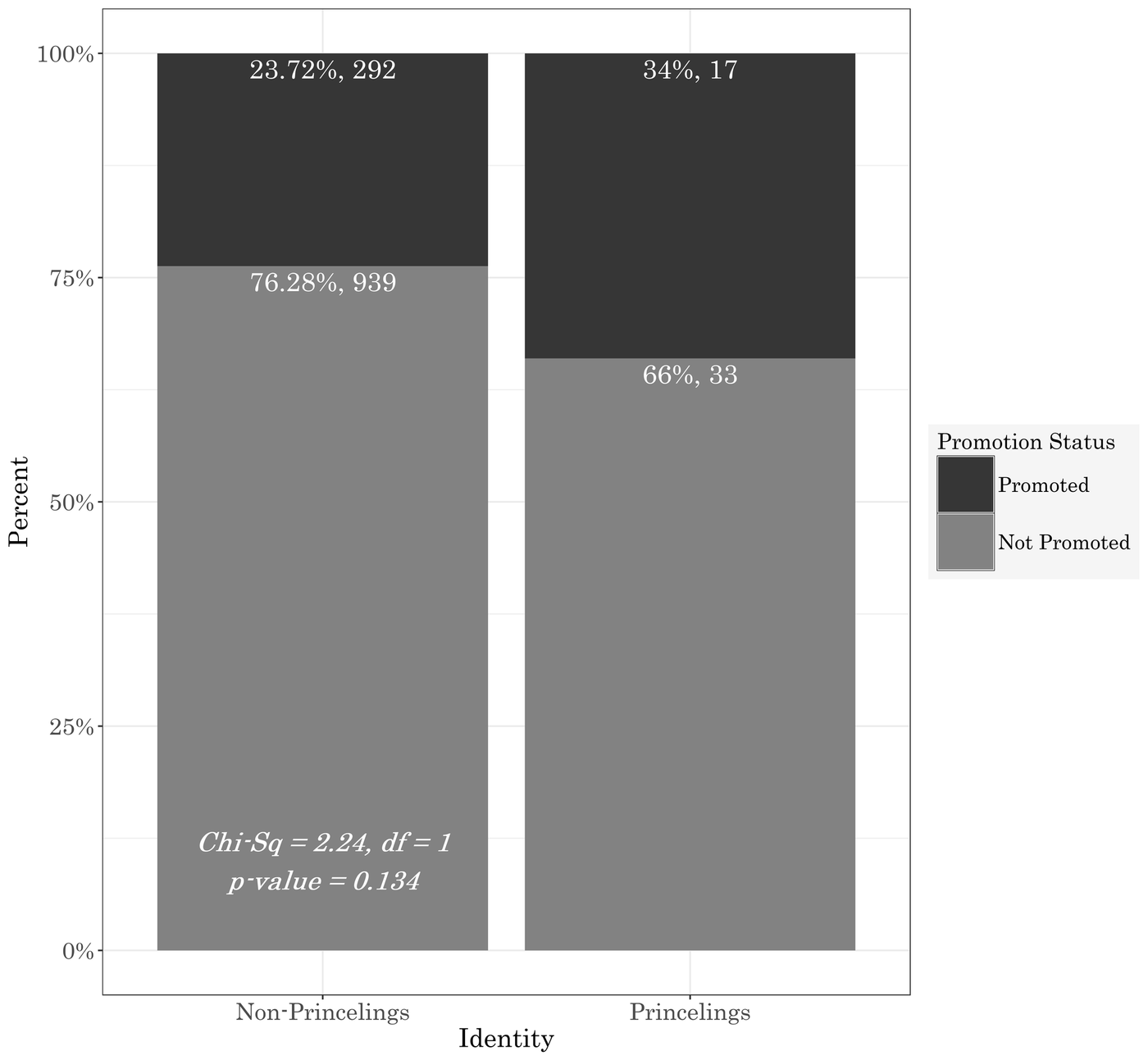

在资料收集完成后,我主要进行了两组定量分析。第一组,我通过整理1977-2012(作者注:文章初稿完成于2016下半年,修改稿完成于2017年上半年,故未来得及收录2017年10月十九大的相关资料)年所有中央委员、中央候补委员名单,并对比太子党中央委员和非太子党中央委员在初入中央委员会时的位阶、进入中央委员会后担任的总届次数、以及进入中央委员会后再度获得进一步升迁的可能性。下面我用图片一一说明。

图1表示:初入中央委员会时,太子党(Princelings)与非太子党(Non-Princelings)的位阶,这里,PB指中央政治局,PB AM/FM指政治局委员和政治局候补委员;CC FM/CC AM分别指代中央委员和中央候补委员。可以从图1中看出,太子党更容易直接成为中央委员和政治局成员;相比之下,非太子党则更容易在进入中央委员会时,仅担任一个较低的位阶(即中央候补委员)。

图2表示:在1977-2012年所有党代会统计中,太子党与非太子党所任职的总届次数。可以从图2中看出,太子党更容易留任多次;相比之下,非太子党更常见的是只担任一次或两次中央委员。

图3则表示:在1977-2012年所有党代会统计中,太子党与非太子党的进一步升迁可能性,深色代表升迁,浅色为未获得进一步升迁。我们知道,中央委员已经是党内非常高层级的干部群体;且根据图1,他们已经更容易进入更高级别;如果进入这个层次,依然能够有更高概率获得晋升(三种情况,候补委员转正,中央委员进入政治局,政治局候补委员转正),这是非同一般的信号。而我们看到,在这一组对比中,太子党官员依然比平民出身官员有优势。除此之外,还可以给大家介绍的是,我还做了两个群体平均进入中央委员会各层次的平均年龄,而太子党依然占优(即他们达到相同级别时更年轻、更早)。

完成了太子党与平民官员的对比,第二部分的定量分析则聚焦于太子党内部的横向比较。这就回到了文章开始时我的猜想:是否在太子党群体内部,父代级别(影响力)、寿命(可以施加影响力的时间长度)会与子代职业发展(子代级别、子代达成级别的速度)正相关?然而非常有意思的是,基于两百余名太子党官员及父代信息的回归分析并不支持我这个猜想——相反:数据分析发现,父代级别、父代寿命,都不影响子代的级别和达成级别的年龄。更通俗一点来说,有一个正国级、副国级的长辈,并不优于有一个省级、副省级的长辈。(不过作者在此需提醒读者注意,这样的分析方法从样本选择和统计方法上还有明显欠缺,是在数据可获性有限的情况下的一个较弱证据。)

定性发现

上述发现比较令我意外,也不符合过往研究中特别是派系斗争说的预期(派系说极强调依附关系、以及派系首脑的影响力存续)。一个可能的解释是:只要父代革命资历过硬,子代被划进了合格的“红二代”圈子里,其后的发展则较为机会均等,或者择优适用(至少在这个群体内部之间)。也就是说,只要进入了这个圈子,获得了这一重身份,其精英再生产过程就不是基于个案、个人关系和小家庭界限的;相反,这个群体是作为一个整体在被党国体系(特别是组织系统)所考虑,用党内术语来讲就是“重点培养”,甚至某种程度上是“择优培养”。这就引出了我在定性材料部分的主要关注点:太子党身份群体的形成,早期共同经历和认同感的加强,以及改革开放后将年轻干部特别是太子党年轻干部作为一个整体的“接班梯队”制度安排。

于是在文章后半部分,我着重关注定性资料中有关太子党早期优势形成的内容,并且梳理出了一些机制(更具体的论述和材料可参阅英文论文原文):(1)计划经济、资源集中配给制和早期优势——其中重点论述了诸如集中居住制度如何让中共第二代之间形成了超越小家庭的横向团结纽带、精英中小学和大学教育;特别是高度集中的精英居住模式,是其他国家往往不具备的。(2)太子党红色出身更容易受高度政治化的毛时代国家政权信赖,其个人职业选择和国家意识形态和战略需要紧密结合;(3)文化大革命作为一场以反官僚主义为目标的政治运动,在其初期也确实让许多高级干部及其家庭遭受冲击,然而在运动后半程,这种冲击却进一步明确了太子党内部的身份认同,强化了共同生命体验下团结互助的纽带感,并且在后毛时代巩固了官僚群体的优势地位,这是毛始料未及的“非意向性后果(Unintended Consequences)”;(4)改革开放初期,中共元老陈云、胡耀邦等重建组织部,并且架设接班梯队、推行干部年轻化改革,期间大量太子党干部得到了制度化的辅助,更快地实现了事业飞越。

我把上述种种机制的合力,称作“Collective Elite Reproduction”,即“集体精英再生产”,这个说法也比较呼应苏联托洛茨基、南斯拉夫吉拉斯等(Djilas 1959)对共产政权官僚化并形成“新阶级(New Class)”的批评。然而我的关注可能更加具体和细节,着重观察“新阶级”的实现机理,历史情境,国家在其中的微观操作机制,以及中国相比于其他国家精英再生产机制的特殊所在——“(Collectiveness)集体性”。我主张,中国特定历史条件下形成的精英再生产,与基于个人关系网和小家庭教化优势的“个体化-精英再生产”不同;其特异处就在于个人间横向纽带超越了个人关系和家庭边界,且国家和国家行为始终对这个过程有深刻的影响力;在这两个意义上,集体性压倒了个体性,我们也就更容易理解定量部分的发现:对内相对公平,对外整体占优。

举个更形象的例子:你可以想象布什家族、肯尼迪家族都会培养自己家的后代从政,他们也确有基于家庭、教育、关系网的诸多优势;但你很难想象布什家族、肯尼迪家族的后代从小集中居住于华盛顿的同一个街区,居住生活学习在一起,教育由国家分配包办,专业由国家战略需要制定,共同经历一次国家政治运动带来的磨难,有强烈而明确的内部认同和排外界线感,彼此以兄弟姐妹称呼,对国家有极强的主人翁意识和责任意识……我想上述这些特征,是西方精英再生产所不具备的;其中某些特质,甚至同为共产党国家的苏东国家,也不具备。这诸多具体历史条件下的特殊机制,是区隔中国精英再生产与世界其他地区类似现象的主要特征。

结语

写作这篇文章并投稿发表的过程中,我有不少感慨。一是现实的丰富性。比如这篇文章的发现,在许多层面上挑战了之前的简单猜测,而太子党尽管有一定优势,其作用机理也与不少之前的猜想有所不同。另外,太子党内部较为平等的机会分配,中国特定时空下的精英超集中居住模式,早期特定历史情境下造成的“非意向性后果”,也都颇值得玩味。

二是对现实解读的丰富性。即使是面对相同的经验证据,可能不同观察者也可以得出不同的结论。对中国当前制度持同情态度的论述者可能看到太子党内部的机会均等和贤能政治;看到他们早期成长经历中确有更多政治惯习的培养,有更多机会接触文化资本和构建关系网络,因而论述他们确实是更有资格、更有能力的合格接班群体。持批评态度的论述者也可自取所需,论述太子党与平民精英官员之间存在的可见差异。

三是学术发表受制于专业共同体的规范,难免有一些有价值的材料和表述无法得到呈现。限于篇幅、作者笔力以及数据来源所限,即将发表的这篇论文未必能够涵盖作者想表达的全部。比如我在材料收集阶段注意到的“红二代联姻”现象、“红女婿”现象等。也许这里就是媒体和学术界可以相互补足的部分:有趣、值得深挖的个案(且暂不符合学术共同体规范的材料)可以由媒体领域的朋友完成,如果材料足够丰富,未来可以重新进入学术界的视域。

最后是研究敏感题目的风险问题。事实上,西方学者一听到这个题目,首先关切的就是我作为研究者的风险,以及如果涉及被研究对象,是否有伦理困境和法律风险。我想这类风险也的确存在,很多学界前辈都谈论过相关问题以及如何规避风险。我个人尚未面对太多关于这个题目的困扰。实际上,开始研究前,我已决定尽量降低题目的敏感程度,并采取了一些风险规避措施,例如决定该项目不涉及田野工作,不涉及采访,不在中国内地境内收集资料,只使用海外图书馆馆藏和线上线下书店可以购买到的中国内地、港澳台的公开出版物如书籍、报刊作为信息源——也就是说,各位读者只要有心,这些资料、信息,本来也都是对你们开放、透明的。

当然,我也不能过于乐观,毕竟特定类别信息的收集、汇总,也可能被理解成、解释成一种危险动作(参见“非新闻”等事件)。而这就不是我作为一介书生可以掌控的部分了。我能做的是尽量秉持科学方法和端正态度收集材料,使用材料,过程中尽量避免预设、个人偏见和意识形态影响学术作品的生成。事实上,收集材料和写作过程一定程度上使我的认知更丰富,立场更温和了。无论何时何地,无论经济精英,还是权力精英,都天然地更容易把既存优势转化为下一代的竞争优势。在中国以外的地方,比如东亚的日韩,东南亚的菲律宾、印尼、新加坡,南亚的印度、巴基斯坦,或美国、加拿大、英国等西方社会,都普遍存在政治家族现象。所以,真正的问题不在于“我们有而他们没有”,而在于同样的“精英再生产”,在不同文化、不同历史条件下,究竟以何种渠道得以实现,最终呈现出怎样的具体形态?

Matters 溫馨提醒:這篇文章是 Matters 在線問答的講者主文。周六(11月3號)晚上10-12點(東八區),講者將會在線上與大家互動、回答問題。歡迎提前留下你的問題,我們到時見!

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…