<Sino-Screen 華語銀幕>是由一群位在美國洛杉磯好萊塢的影視行業工作者所經營。這裡我們致力於分享我們在好萊塢工作的所見所聞,以及我們對東亞影視文化圈的各種觀察,與東西影視交流的第一手相關專業消息。

樂隊的夏天終將消亡

盛夏,青春,搖滾樂,只是將這些單詞放在壹起似乎就能喚起某些似曾相識的情緒。小的時候讀青春傷痛文學,長大了為Call Me By Your Name(《請以妳的名字呼喚我》)黯然神傷,每年的夏天和壹部部重訴夏日美學的文藝作品準時到達,脆弱又真摯的青春是人們共有的私人記憶,使觀者得以輕而易舉地共情。

俄羅斯電影《盛夏》(Leto)正是壹部這樣的電影。影片基於80年代列寧格勒的青年搖滾文化,講述了在需要正襟危坐聽搖滾的前蘇聯時代環境下,以維克多為首的年輕人找到當時已經頗有名氣的音樂人邁克和他的朋友們,共同生活、創作,在層層禁錮下盡可能地表達自我的故事。在此過程中,維克多與邁克的妻子娜塔莎也產生了壹份特別的情感締結。

主角維克多以前蘇聯搖滾之父維克多·崔(Viktor Tsoi)為原型:作為前蘇聯乃至當今俄羅斯重要的文化偶像,維克多·崔的搖滾樂作品多有反抗、吶喊之意,而他28歲即英年早逝更是為這顆明星的隕落寫下充滿戲劇性的終曲。雖然以其為原型,影片實則選擇了最純凈的視角著重呈現“維克多”這個年輕人成為搖滾明星前最為微小細膩的生活切片,而這個切片由友情、充滿矛盾的愛情、和壹把不插電的木吉他彈唱構成。

故事的背景是前蘇聯末期戈爾巴喬夫帶領下的體制改革時期(Perestroika)。體制的公開化帶來了西方文化,帶來了David Bowie、Iggy Pop、和T-Rex等樂隊的聲音,這在電影中也有著充分的體現。或許在現在看來這些樂隊風格並非統壹,然而這些年輕人如饑似渴地抓住它們,仿佛抓著壹片未可知的黎明。

對於戈爾巴喬夫來說,這些年輕人正是其改革的最佳對象:他們還未曾陷入倦怠和冷眼旁觀,還有大把機會努力工作,成為向上的中堅力量。對於這樣的他們來說,來自西方的搖滾樂意料之中地成為了找尋“生活在別處”的最優解,對時代和風雲變幻的社會深深的不信任使得他們自動選擇了旁觀者的角色。

前蘇聯導演尤裏斯·波德涅科斯(Juris Podnieks)曾表示,“我們仍然不信任我們的孩子。我們將它們視為搭建未來的磚塊,但是當他們15、16歲時,我們不信任放他們去做真正的實事。所以他們就像被壓抑的小火山壹樣。”

然而,《盛夏》的導演選擇了避開直面故事背景的政治底色,將焦點放在個人敘事上。可以看出,他更加關心的並非該社會,而是其中的年輕人;燃燒的不是已然渾濁的憤世情緒,而是年輕、直接、卻又不知去向的憤怒與孤獨。 青春本身即是短暫、脆弱且單純的。導演試圖用同樣純凈的口吻呈現:在這樣壹個高度集體主義且政治化的社會裏,當個體身上背負的最重要的期望即是成為某個宏大敘事忠誠的壹部分時,愛情、搖滾樂這些宣揚個性、尋找另壹種生活的嘗試最終淪為虛無,個人化的表達致使更加嚴重的割裂與痛苦。而該影片跳躍的表現手法、細膩卻孱弱單薄的核心敘事等恰恰反映了時代青年私人生活的脆弱,壹種禁不起凝視的詩意。 很顯然,電影裏的年輕人們呈現出壹種失衡且失真的生活狀態:幻想與現實、外部期許和自我定義沖撞卻並存。影片中隨機貫穿了四段用MV式拍攝手法呈現的超現實片段,並在畫面上融合了動畫塗鴉。或在火車上,或在大雨裏,它們將人物的內心世界外部化,展現了角色人物希望做到卻未曾做到的事。這四首歌均是西方獨立音樂的經典曲目,來自四個美國音樂家或樂隊:Talking Heads樂隊的Psycho Killer,Iggy Pop的The Passenger, Lou Reed的Perfect Day和David Bowie的All the Young Dudes。

這四個片段可以被看作是角色內心的窗口;這樣四首音樂將孤立、困惑的年輕人在他們的幻想中與世界連結,極為有效地體現了他們渴望打破禁錮、渴望成為另類的心願。同時,這也側面反映出當時年輕人對於遠方、別處的定義很大程度上來自於西方地下音樂,選擇搖滾樂即是選擇與常規和眼前觸手可及的當下對抗。

每壹段這樣的MV結束時,都會有壹個戴著眼鏡的男人打破第四堵墻(breaking the fourth wall),面對鏡頭直接與觀眾對話。他的存在貫穿影片,其他角色對於他的話語和動作從未有過任何回應,他自在地踏在兩個世界的邊緣,既是來自外部世界的審視之眼,也是角色向外自我表達的唯壹出口。

美國搖滾樂隊Talking Heads的經典曲目Psycho Killer響起,火車上剛剛因為被批判“唱敵人的歌”而大打出手的、同為這個搖滾小團體壹員的“蓬克”被這個負責審視的男人攙扶著站起來,在自己的BGM裏搖身壹變成了搖滾明星,向所有人吶喊“我就是人渣”,前壹秒還在對他破口大罵的火車乘客此時也成了他MV裏的配角。

然而,壹首歌結束,同樣是那個審視的男人舉著牌子對鏡頭說,“這壹切並沒有發生”。如果這壹切是角色內心沒能實現的幻想,那麽角色人物本身同我們壹樣,是這場未曾發生的戲劇的觀眾。當男人叫醒鏡頭前沈浸於表演中的我們,這個舉動本身也正是角色需要的自我喚醒(wake-up call),是間斷性的詩意沈浸與無處無時不在的外部審查之對抗。他的存在維持了幻想與現實微妙的共存,使得年輕人們的生活得以繼續,而非自我覆滅。

有趣的是,影片中設置的另壹條暗線其實向我們展示了壹旦這種失衡的共存被打破,主流現實與另類幻想的界限被模糊將是怎樣的場面。承擔此重任的角色正是前文提到的,主角的朋友蓬克。

在影片的英文翻譯裏,他的名字正是Punk,即“朋克音樂”,在70-80年代最為流行。Punk這個單詞還具有另外壹層釋義:壹個沒有什麽價值的小混混。這樣的雙關是否是導演有意而為之,我們不得而知。可以說,他是影片裏最有始有終、最不具割裂感的角色。他在整部影片裏壹直以快樂的樣子展現在所有人面前,在影片開始時和邁克壹起在海灘上喝酒抽煙,也正是他第壹個欣賞並收藏了維克多寫的歌詞。他不喜歡穿褲子,屁股因此被蜘蛛咬,成就了他帶給其他人眾多歡笑之壹。

維克多的音樂初獲賞識,邁克為他舉辦了壹場家庭音樂會,結束後是狂歡的派對。午夜夢回,熱鬧的房子空無壹人。蓬克從地板上醒來,楞神像是做出了什麽決定,隨後站起身,超現實地跳進墻上投影的海邊影像裏,影片畫面在此刻突然有了色彩。我們隨著他進入影像,來到天藍色的海岸。

幻想與現實的界限在此時被打破,此時也不再有那個戴眼鏡的男人來維持角色(和觀眾)的理智。蓬克脫得精光,對鏡頭比了壹個勝利的手勢,邁著踉蹌又熱切的步伐,向大海深處奔去。他以自身為代價打破了現實與幻想之間不體面的曖昧地帶,甘願地選擇留在了那個盛夏。也許這是影片給出的解釋:在所給的大環境下,年輕人沒有機會同時維系壹個被接受的社會身份以及被他們自我認可的個人身份,這是屬於蓬克作為壹個坦誠的浪漫者的結局。

被模糊的界限不止有現實與幻想。借情節需要,影片大面積地使用人物唱歌、彈吉他的鏡頭,屬於故事世界裏的畫內音樂(diegetic music)連接了角色和觀眾,使得角色的個人經歷和觀眾的觀影體驗重疊。當維克多壹遍遍唱著“我是個懶惰的人”(“I’m a slacker”),畫內音樂結合富有敘事性的歌詞,既為這部電影也為維克多的人生伴奏。

在講述青春的蘇聯電影中運用畫內音樂敘事並非是導演基裏爾·謝列布連尼科夫(Kirill Serebrennikov)首創。實際上,在70-80年代的前蘇聯電影中,很多電影活用畫內和畫外音樂以表現年輕人和彼時前蘇聯政府復雜的關系,例如1977年Vladimir Menshov執導的電影《玩笑》(Practical Joke)。在這些電影中,搖滾樂往往被用作反抗成年世界的有效手段。它作為另類文化空間和文化活動的隱喻,也是不同代際之間矛盾和爭論發生的載體之壹。

的確,在80年代的莫斯科和列寧格勒,成年人們對於改革時期街上突然湧現的壹批頭發亂糟、妝容黑暗的年輕人和他們手裏永遠正在燃燒的煙支只有不可理喻和退避三舍。社會所倡導的努力工作、踏實進取自然與年輕人們深深的不確定感和無所追求自然形成極大的矛盾。然而,和他們所擁護的那些站在社會對立面的同期美國搖滾青年不同,這些前蘇聯年輕人少了很多享樂主義,反抗中也帶有對改變、對向上精神的呼喚。

在影片中,我們可以看到搖滾前輩邁克壹定程度上對於社會身份的妥協,以及與現實生活的貼近,而非背道而馳。他懂得動用社會資源幫助有才華的後輩維克多錄制專輯,將他介紹給政府資助的、充滿條框和規矩的搖滾俱樂部負責人,這也為維克多在影片結尾獲取社會意義上的成功(坐滿的觀眾席等)搭建了不可或缺的基礎。

在影片原型維克多·崔的人生中,這種務實精神同樣不曾缺席:音樂收獲壹定成就後,他並未辭去鍋爐工人的工作,反而繼續掙取工資為樂隊提供資金。與著名的the 27 club的藝術家們不同,雖然是幾乎同樣年齡的英年早逝(1962-1990),維克多·崔的死亡沒有涉及酒精或其他物質的過度濫用,他僅僅是由於籌備演唱會的過度疲勞而發生了車禍。 既想逃離又置身其中,這種矛盾、錯亂的身份認知使得人們為其感到格外惋惜和同情。

27俱樂部:是壹個流行文化用語與文化迷因,包含了所有在27歲過世的流行音樂家、藝術家、演員和運動員,其中壹些人因其高風險的生活方式而聞名。1969年至1971年,幾位27歲流行音樂家的死亡使人們相信死亡在這個年齡段更為常見。

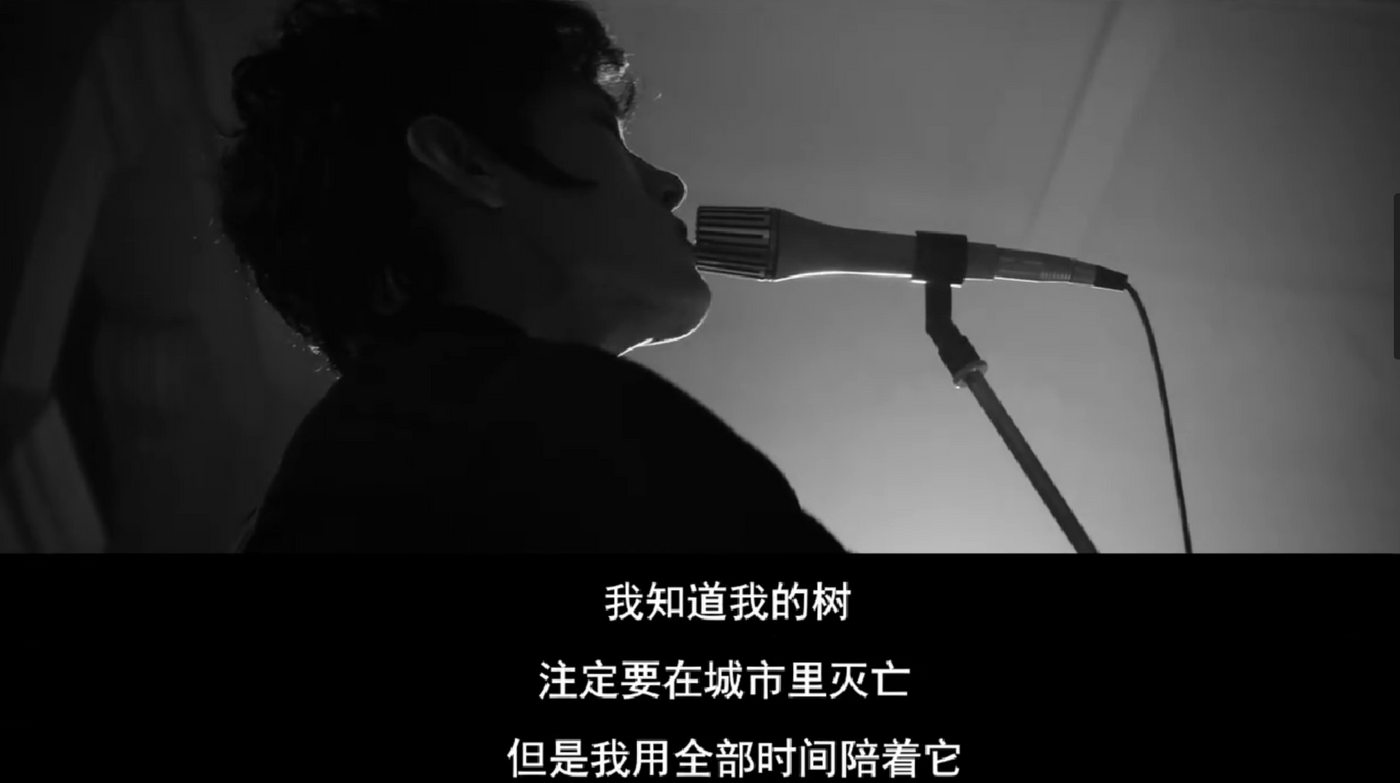

在影片最後,就像是那些被主流馴化的搖滾青年的命運,維克多變成了他曾經無法適應的、搖滾俱樂部想打造的“抒情英雄”。當作為觀眾最期待的表演上場時,他長發不再,被精心打理的卷毛和全包式眼線與如今的愛豆偶像不乏幾分錯位的相似。只是,當他開口唱歌時,他的眼睛依然憂傷而真誠:

“我知道我的樹 註定要在城市裏滅亡 /

但我花所有時間陪著它 /

我受夠了其他的壹切 /

這看上去就是我的房屋 /

這看上去就是我的朋友 ”

“ 我種了壹棵樹 /

我總是在附近 又快樂又痛苦 /

這看上去就是我的世界 ”

憤怒被閹割,年輕躁動的生命在城市裏消亡。邁克對娜塔莎說要出去抽根煙,匆匆逃離了盛夏和集體青春的謀殺現場。

作為2018年夏天戛納主競賽單元的入圍影片,《盛夏》雖然最終沒有斬獲獎項,卻在現場引起了不小的熱議,因為所有主創到場,手中舉著寫有導演基裏爾·謝列布連尼科夫(Kirill Serebrennikov)名字的紙牌。

因多次發表激進言論和政治立場,導演以“涉嫌挪用財產”的名義自2017年8月起陷入牢獄官司,甚至這部電影也是在壹臺沒有聯網的電腦上由他本人剪輯完成的。而這些,當然都與逝去的反叛青春再無關聯。

# 作者:Alice|責任編輯:Alice, Pipi Gao

關於作者

Alice, 在美國讀文學系的北京女孩,輔修影視媒體。熱愛書影音和壹切富有生命力的人事物,慣用文學的視角看世界。希望進壹步探索內容和媒介的可能性,創作富有詩性的、與社會相關的深度內容。Find her on twitter: @aliceinaminor

文獻參考

Keller, Bill. “RUSSIA'S RESTLESS YOUTH.” The New York Times. The New York Times, July 26, 1987.

Россия, РИА Новости. “Гибель Цоя: Как Произошла Авария На Трассе Слока-Талси. ИНФОграфика.” РИА Новости. РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 47 495 645-6601.

Klimova, Olga, and Olga Klimova. Essay. In Soviet Youth Films under Brezhnev: Watching between the Lines, 219–20. Ann Arbor, MI, PA: UMI Dissertation Services, 2015.

觀看渠道

Youtube

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…