三明治,创办于2011年的Life Writing平台,以非虚构Storytelling形式激发创造力,并将生命故事运用于个体探寻、在地研究、出版策展、声音播客、儿童成长等领域。

坐在朝南的书桌前,跳出社会角色的框架,我还是我 | 9位女性的写作空间(下)

三明治最新出版的《最好朝南》是一本由22位中国女性共同写下的、关于她们某一段生命历程的非虚构作品合集,在书中你将看到22位女性亲笔写下的24个真实的生命片段。书中的12个问题和12种境况,远远不能穷尽让女性感到困惑和挣扎的议题,或女性正在经历(事实上不少已持续了很长时间)的状况。但发出声音和尝试描述本身,意味着对“正视”的鼓励。任何讨论和改善,首先基于敢于直面的勇气。

现在,我们邀请了九位《最好朝南》的作者来写写自己的“朝南房间”。

木子玥:“避难所”建成记

(《一种境况10:35岁未婚女性跳槽,新公司可能会视之为“不稳定因素”》作者)

毛姆说:阅读是一座随身携带的避难所。因为当你阅读的时候,可以暂时忘却生活中的诸多烦恼,沉浸在书中绚丽多彩的世界。

而对于我来说,书房才是我的避难所,一扇门就关住了外边世界的纷纷扰扰,在书房里,不拘是写作、绘画、游戏或者各种奇奇怪怪的举动,都是自由的,“书房”就是独属于我的秘密基地。

从小家里的房子就不大,一个小房间,兼做书房和卧室,看书学习玩耍睡觉都在里面进行,房间每个角落都可以看到我“顽劣”的痕迹。

还记得学生时代做作业的时候,我的闲书是塞在作业本下面的,做一段时间作业就看两眼,作为自己努力学习的奖励,还要防着爸爸妈妈觉得我“不务正业”,时刻留意着房门外的动静。如今看着那些书,书页都被压得平平整整的,也难为它们不脱页。

到了大学乃至工作,书房里就添置了电脑,上网查资料、写作、工作、游戏、看视频,书房的空间居然就局限在了电脑桌这一亩三分地,反而少了点恣意的空间。而且,有了电子产品和网络的存在,那一扇小小的房门就关不住外面的纷扰繁杂,这个避难所也开始露出了一条缝隙。

小书房诱惑太多了,彻底远离电子产品太难,毕竟网络世界多姿多彩,那是坐在家里就能看到的“诗和远方”啊。不仅仅是电脑网络,还有旁边的小床,每次坐在书桌旁,坐不了多长时间,自然而然地就想着躺在床上,躺在床上看书,看不了几分钟,就想着不如睡一下。

这怎么行?“避难所”就应该有个“避难所”的样子!

老房子里的“书房”我是奈何不了了,新家里的“书房”可不就为了这一刻?

为了这个新的书房,我大包大揽地拿下了新房子全屋定制的设计工作,争取不了把客厅装修成书房,就把小房间收了,并说明这间只属于我的书房,别人不得干预。

新的书房按照我喜欢的布局,建了一面靠墙的落地书柜,另一面是靠墙的大书桌,小窗台铺上软垫子,虽然窗户对着的不是什么漂亮风景,但是拉上窗帘,就是一个私密的小天地。

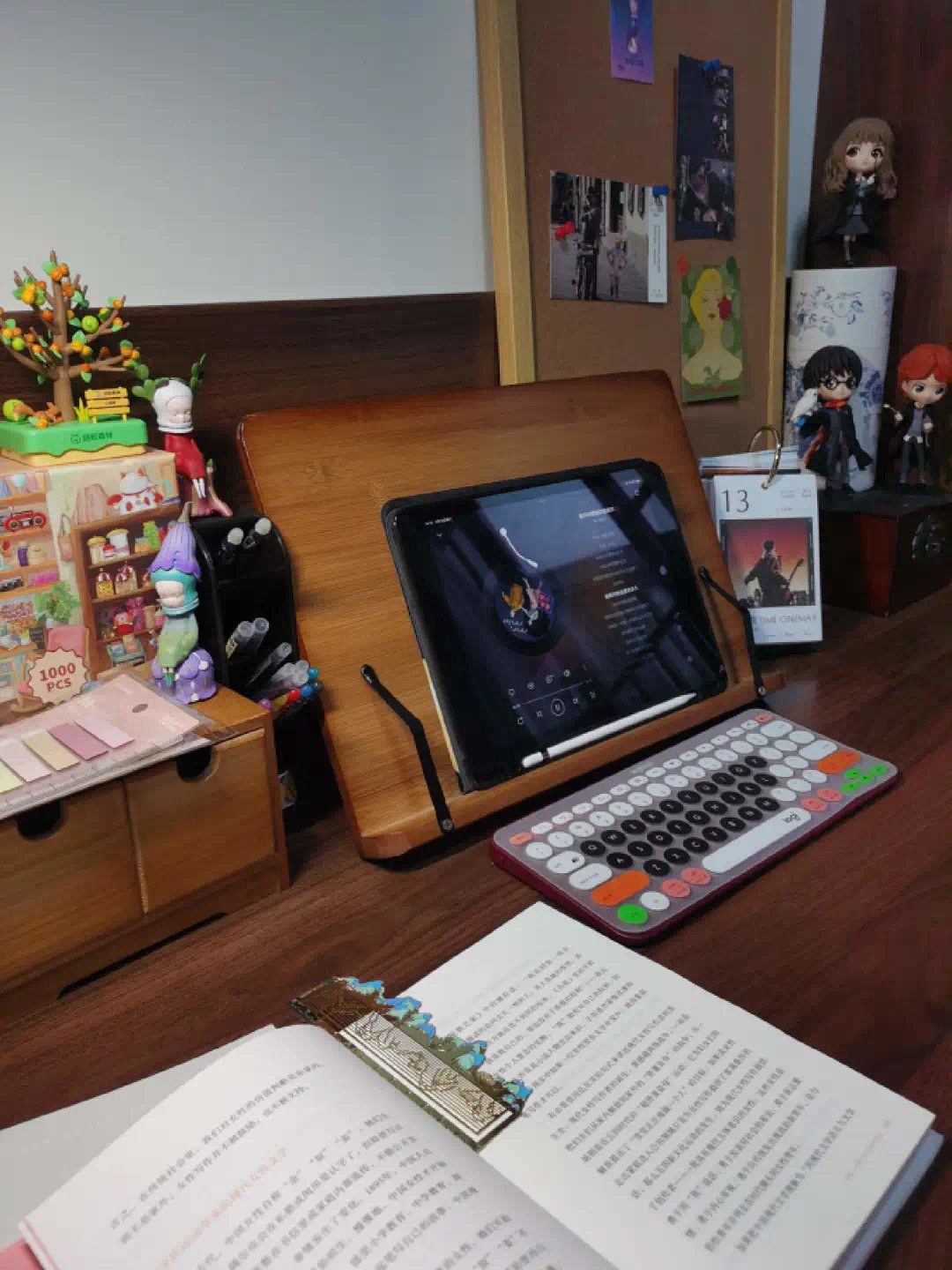

书柜上的书都是我从老房子里慢慢搬过来的,有些是新买的,书桌上的各种用品也都是我新置办的。此外,新房子我一直没有安装网线,也没有电视、电脑,电子产品除了为了写作的平板和键盘,就只剩下了手机,让我可以更加沉下心阅读。

不想坐在书桌前写作阅读,也可以闲散地靠坐在窗台软垫上,窝在一个小角落翻翻书,放上金桂的香薰,待在这间书房就是一种享受。

有了新的书房,我的“避难所”算是建成了吧?

然而,由于交通不方便,这个小小的“避难所”最终还不能变成我能够独自居住的一方天地,只能偶尔过去享受“避世”的假期,其他时间还是只能呆在我充满诱惑的老房子的书房兼卧室内。

于是,为了让自己摒弃诱惑,好好读书,我做了许多“努力”。

首先,买一两本好书。虽然电子版和纸质版的书对我来说各有千秋,但是我还是更喜欢纸质书,自有一种书香气,还能远离电子产品。

其次,买一盏亮度舒适护眼的台灯。有这个想法还是在疫情期间,我和妈妈两个人经常坐在阳台上,一边看书一边晒太阳,觉得日光下看书特别舒服,晚上还是要选一盏好台灯,更能促进读书的欲望。

最后,也是最重要的,控制工作与生活的界限。现代人忙于工作,996、007都是常事,卷着卷着,大家都忘了,工作本不应该是生活的全部。人是要生存的,所以工作是必须的,但是工作不是全部,兢兢业业忙忙碌碌,虽说赚了钱,但身体垮了时间没了,要这么多钱也不过全用于修补身体去了,还有多少余地给自己留下?如果不控制,工作就会慢慢蚕食生活,让你连喘口气的机会都没有。所以,要好好控制工作与生活的界限,不要把不必要的纷扰带进小小的避难所,给自己留点空间,整理好自己才能更好地走下去。

我的努力是有成效的。现在每天晚上我都能好好的看一章节书,在睡前安抚了一下因工作疲惫的精神,以前买来没时间看的书,也都开始慢慢看起来:

《看见》是早年间买的书,《旧闻记者》和《给理想一点时间》却是《看见》的延伸阅读,以前对于新闻纪实的看法和角度,再读过这些书后都有了一种新的观感,里面的一些观点还对现在的很多社会现状很有启发;《从零开始的女性主义》和《始于极限》都是女性作品,或浅显或深入地点出了女性在社会中容易被忽略的困境,上野千鹤子女士点出了女性在工作和家庭中的角色,母女之间的关系,还有女性隐藏的“恐弱”,都让人有种恍然大悟之感;最近刚看完的《我们仨》是杨绛女士写的回忆一家人生活点滴,本应充满趣味,然而开篇“我们仨走散了”的悠长梦境,映射出一家三口最后相守的种种情景,又为这一本回忆录一样的文字奠定了慨叹的基调……

如此一来,我的“避难所”最终还是建成了,我也终于想明白,最好的“避难所”不是老房子或新房子的哪一间书房,而是我自己心底的那一间。

这个社会纷纷扰扰,诱惑和干扰多不胜数,人生活在社会里,总是要跟很多人和事打交道的,要真的找到一个躲避外界烦心事的“避难所”,除非隐居山林,否则也只能短期喘口气。真正长远存在的“避难所”应该是给自己在心底留个角落,在纷杂的世情中留给自己一点余地,再忙再累也要留一点时间一点空间,爱自己。

而书房,不过是心灵“避难所”的延伸,想来,在外面咖啡馆、图书馆或公园的某个角落,一盏茶味、一朵花香,也未必不是“避难所”的具象。

2023年5月19日星期五

Viola:在这个家中,我停留时间最久的是书房

《一种境况07:36岁,我在大厂996,和先生养育“互联网孤儿”》作者

我自己的家里,有一处夹角中的房间,是不是朝南我不知道,但我觉得,它应该成为一个书房。

我为它配备了升降桌、人体工学椅、护眼台灯、可折叠的沙发,还有我喜欢的零食——我在看书时通常喜欢吃东西,觉得书里的句子会和食物一起消化掉。我希望记住那些美妙的词,如同记住奶油曲奇的味道。

我自己的家,是指那处自己已经很少居住的房子。随着孩子的出生,需要工作的我渐渐搬离这里与母亲同住。但我执意没有将它出租,它像一个缓冲,在我有意识地把自己和家庭分割之时。

与此同时,在最近gap的半年时间,这是我工作的地方,如果有一些需要在安静环境下进行的工作,我会重返这里,顺便度过珍贵的独处时光。我想我无法成为一名称职的全职妈妈,我的心力并不支持全天候地陪伴孩子。说实话,有太多次我想临阵脱逃,躲到完全属于自己的空间充一会儿电。

而在这个家中,我停留时间最久的便是这处书房。通常我可以在这里待上一整天,伴随着一直敲击键盘的声音,以及可以充当白噪音的,飞机从楼顶掠过的声音。晚上,天色渐渐暗下来,我会打开台灯,而不是最亮的那盏吸顶灯,台灯才是阅读或工作时正确的光线,和“白噪音”一样,这是一种温和无声却一直笼罩在身边的陪伴。

尽管身后的书架上放的大部分都是孩子闲置的绘本,但我依然喜欢这里。有时我会逐字读那些有些幼稚的故事,在我小时候,是没有这些书的,于是我又经历了一次童年。而现在我才知道,那段格外漫长而安静的岁月,在一生中是那么不可多得。而也因如此,又显得格外美好。

我也突然意识到,其实对于我,自己的空间一直不需要很大,儿时我想要一个角落,而现在,一套桌椅和可以关上的门,足够。

沈平林:大猩猩的多重宇宙

《一个问题01:女性在生育之前,知晓身体可能受到的伤害吗?》作者

据说,简·奥斯汀的书桌置于一间与家人共用的起居室。“总是有人或事进来打扰,无法想象她是如何在这样的环境下完成那么多作品的。”“一有人进来,她就小心地将稿纸遮起来,不让家人或仆人看到她在写些什么。”

我的书桌位于窗边,卧室的一角。大床的一侧紧挨着婴儿床,另一侧就是我的书桌——原本是一张梳妆台。在我读书或者写字的时候,也常有人推门进来,孩子奔过来扑到我怀里;丈夫进来换衣服、上厕所,或者凑过来看,“你在写什么?”;阿姨进来前会敲敲门,“我能进来拖地了吗?”

人到中年,我尚且未能拥有一间自己的房间。但正如上野千鹤子所说,婚姻和家庭只是女性人生中的一段光景。所以,让我姑且将“一间自己的房间”这件事,放置为一个愿景。

有一次,我带着孩子去动物园,在一扇通天的玻璃窗前,我看到了一只大猩猩。她也坐在窗边,和我之间的距离不到5厘米,仅仅隔了一面玻璃。她的眼睛一眨不眨地看着我,我在她黑黝黝的眼珠子里看到了我自己。我们对视了不知道多久,直到一旁有人一边敲玻璃一边说:“哎呦,你看呀,你看这只大猩猩呀,你看它那双手,那个屁股,哎呦呦”。她于是收回了目光,百无聊赖地看向前方虚空的一点。

大猩猩是一种十分美丽强壮的动物,据说具备相当于人类孩童的智商——我不知道这是真是假,但一想到哪怕万一,那双眼睛饱含着情感,却只能永远待在玻璃墙内的方寸天地,我就忍不住想哭。

在生命中多少个时刻,我觉得我就是一只大猩猩,拥有人的情感,却被当成类人的存在。又有多少个时刻,我觉得自己被关在玻璃墙内,不得其门而出。

所以,我胸中生出了一个宏大的阅读计划,围绕着这样一个主题——人是什么?如何成为人?

我读荷马史诗《伊利亚特》时看到了第一个光彩夺目的“人”——“神样的”阿基琉斯。因为沉迷于《伊利亚特》,我忍不住又找了一些“同人”来看,比如帕特·巴克的《少女的祈祷》。我想帕特·巴克一开始想写的是《伊利亚特》中的女性,想从这个完全由男性主导的故事中挖掘出女性的故事,但结尾时她借女主角之口承认在这一点上她失败了。这本书本质上仍然是一个阿基琉斯的故事,因为他太闪耀了。他的愤怒,他的悲痛,他的一半是禽兽,一半是神。

“他们不想知道征服与奴役这个残酷的现实,他们不想听屠杀男子与男孩,奴役妇女少女的故事,他们不想知道我们生活在一座强奸营里。”

是的,读者就是这么冷酷。即使是一个女性作家从女性主义出发写的一个女主角视角的故事,如果故事中的女性不具备真正的主体性,它仍然无法成为女性的故事,仍然是his-story,而非her-story。

我想继续我的阅读之旅,读19世纪如何“穷尽了小说的形式”;读20世纪的两次大战如何改变了人的心灵,现代人的心灵是如何诞生的,上帝究竟是如何死的。

但我始终更关心和我一样“类人”的心灵,我尤其想看女人们如何挣扎。于是我读了秋瑾传、唐群英传、武则天传、董竹君传,等等等等。看她们不断地重复类似的故事,提出差不多的问题,智计百出英勇过人地一遍一遍又一遍地用肉身撞击那面玻璃墙。看得我筋疲力尽。

最后,我在每晚睡前必读的艾丽斯·门罗那里获得了安慰。门罗的每一篇短篇都精巧至极,却又质朴至极,充满层次与回味。她讨论的是一些最根本的东西,使我思考起自己的人生,我是如何被命运带到了河流中央的,我自己又曾起到过什么样的作用。

我总是可以把自己完全交给艾丽斯·门罗,她从不让我失望。每当读到她的作品,就感觉小说仍是不朽的艺术形式,故事是所有艺术的源头与核心,而所有故事最终都是关于我们自己的思考。

现在,让我们回到开头,关于“一间自己的房间”。在想象中,我走入了我自己的房间。与其说是房间,不如说是巢穴。大大小小深深浅浅的无数个空间层叠环套,由细孔相连,延伸至无穷远处。每一处空间中,都有一个我,又仿佛不是我,正上演她的故事。而我用我的笔,在其中穿行、切换。这可真是“妈的多重宇宙”。

又像是大猩猩终于逃了出来,身处无垠的旷野,茫然四顾,似悲还喜。眼前似乎有无数条弯弯曲曲的道路,不知通往何处。而我将踉踉跄跄,一步步,走下去。

阿离:这次搬家时,终于拥有了自己的阅读写作角

《一个问题07:长期遭遇家庭暴力,靠自己能离得成婚吗?》作者

很早之前就很想有个自己的阅读角/写作角,这个愿望终于在这次搬家时实现了。

选房子时我一眼看中了这个小房间的飘窗,那时上面什么都没有,还挂着一幅破旧的大红色窗帘。搬进来以后,我开始了对它的改造。

秉承着省钱的原则,我量好尺寸从淘宝买了米白色的飘窗垫,从拼多多上买了一把黄色的懒人椅、一个小小的可折叠木桌、一个太阳花抱枕,从闲鱼上淘来了嫩绿色的遮光窗帘和白天用的蕾丝纱帘,加上从宜家买的9块9的花瓶,春天时从树上折来几枝盛开的樱花,一个配色明亮、专属于我的小角落就做好了。

理想是丰满的,现实是骨干的,实际上自从搭建好它后,我在上面阅读、写作的时间并不算多。但是每次回来,一推门看到它,心情总会变得十分美丽。下班后,玩手机玩的都无法再玩、极度无聊时,我才会坐在这里,开始读书,这时的我内心总会获得一种极度的平静,是任何电子产品无法给予的。

在这里写作的念想更是一直拖呀拖没有执行,那会我给自己的借口是没有电脑。很偶然的机会,我得到了一台电脑,那天又恰好有一些工作上的稿件没有写完,拖延症如我,第二天上班就要交了,一直拖到了凌晨两点才开始着笔。

于是,在这个小角落里,我开始了第一次“写作”。夜晚格外静谧,席卷而来的困意和悬在头上的DDL催着我不停写不停写,几个白天都写不出来的3篇稿件居然在几个小时内全部赶完了。

写着的时候,我不时拉开窗帘看看外面。

我住的地方是在一个老式居民区的二楼,从飘窗上看下去,外面小区里的情景一览无余。刚开始天是漆黑的,外面也没有一点声响。凌晨四点多的时候,天开始慢慢亮了,但还是没有声响。五点以后,天完全亮了,树上小鸟叽叽喳喳地叫了,楼下的老人们开始出来活动了。六点过后,有了发动电动车的声响,上班的人们陆陆续续开始出动了。

对于从来都是睡到八九点才起床且极度喜欢赖床的我来说,在这个清晨,突然一下子明白了那些喜欢早起的人的乐趣所在,他们的一天相比我而言,是延长的,早起的这几个小时里可以做很多事情,他们比我多获得了二分之一个白天。

想到这里我有些羡慕又有些无可奈何,因为深知自己是改不了晚起的习惯的。

我又开始了另一番臆想,如果我是个女作家,那现在的场景应该是这样的:我在没有人的夜晚获得了久违的灵感,奋笔疾书写了一夜终于赶出了稿子,此时已经是早上7点钟,我穿上拖鞋下楼,优哉游哉地喝碗热乎的豆腐脑,浑身轻松地吃一顿暖和和的早餐,然后回家拉上窗帘,睡它个天昏地暗。

现实是,我拖着疲惫的身躯和乌青的黑眼圈爬起来洗漱上班,以我现在这个效率,不知道我的“作家梦”啥时候可以实现。

球球:坐在朝南的书桌前,一切都刚刚好

《一个问题04:送给妈妈一个跳蛋作礼物,会怎么样?》作者

在书桌前写下这段文字时,刚好收到《最好朝南》的样书。

随书赠有一张明信片,漂亮的字来自依蔓,写道:“球球好,谢谢你写下这个故事,愿我们拥有更多自如地谈论欲望、愉悦的空间,关于我们的身体。一切开关的钥匙,都在我们自己的手上。期待看到更多你在你的”朝南书桌“上的创作。”

迫不及待翻开目录找到自己创作的短文章,除了带着恍惚的激动和开心,也被拉回当年,记忆中刚从成都到上海的我,从没思考过女性议题,但却在三明治编辑的帮助下,鼓足勇气写下自己和母亲关于身体的故事,原来我也有创作和书写的能力。

时间过去好几年,那个刚大学毕业总是乐呵呵的我不见了。从故事走进现实生活,成长总是伴随着阵痛。遭受情感、工作甚至环境打击的我,有时会痛恨自己的敏感,道来只是寻常事,但总是无法避免自我怀疑、流泪满面的时刻。甚至会阴暗地想,如果自己不存在于这个世界该有多好啊。

幸好,2022年上海解封之后,我机缘巧合搬到了新家。房间的布局更换过三轮,但书桌始终牢牢守在朝向西南的窗边。

最初书桌前的窗台很空旷,唯一一个物品是唐老鸭的透明杯,里面安放着一张纸条,“你的人生很宝贵,只有你是它的主人”,某个绝望的日子写下这段话,希望宽慰未来的自己。

后来,书桌前慢慢添置了许多东西。我摊开《云彩收集者手册》,抬头看云时可以顺便查查它是属于什么类别。旁边是大卫霍克尼2020年《诺曼底春天的来临》的画集,封控时朋友帮忙购买,每幅画里的花、树和天空,提醒春天到了。

除了书,还有用于心情自救的小玩意儿,比如内饰月牙和云朵的透明方块,一副很美的粉色的沙漏,沙子漏得很慢。还有同事朋友送的毛毡画,小玩偶。一个装酒的包装袋也被挂在窗户上,因为它印着“贩售快乐”,里面装着四支尤加利叶,是某家攀岩馆三八妇女节的礼物(当时还有向日葵,但如今只有尤加利叶健在),它们被朋友废弃的毛笔字宣纸保护着。

书桌前还有一面镜子。工作、看书时,偶尔一抬眼,仿佛就能看向小时候的自己。那时没有朝南的书桌,但却贴着镜子,是上一任租客留下的。我总是坐在镜子前做功课或者看闲书,很少出门玩,但从不孤独,因为镜子里有另一个我的陪伴,我微笑时她也会对我微笑。我喜欢她右脸的酒窝,现在依然是。

朝南的书桌,不知不觉中,从心情急救点,变成了自我治愈处。

它有美妙的自然,窗外的云朵、夕阳和晚霞令人着迷;它有女性之间温柔的情谊,有些朋友可能疏于联络,算不上亲密,但过往的友谊在书桌前留下痕迹;它有纯粹的自我,自己的存在是被确认的,我在这里书写、思考,在这里自恋傻笑……

可能不再有无忧无虑的快乐,但拥有了自我愈合的能力。坐在朝南的书桌前,跳出社会角色的框架,我还是我,没有跟着飞逝的时间而迷路,这可能就是在如今的年纪收到《最好朝南》的意义吧。

坐在朝南的书桌前,一切都刚刚好。

——球球,2023.5.20

三明治 著

上海译文出版社

2023年5月出版

女性在生育之前,知晓身体可能受到的伤害吗?

养育了3个孩子的22年婚姻,要因为惯性而延续吗?

长期遭遇家庭暴力,靠自己能离得成婚吗?

随先生搬到陌生城市,事业停滞,顺势成为“家庭主妇”是应该的吗?

一个母亲说不爱自己的孩子是被允许的吗?

做试管婴儿是因为想要一个孩子,还是不愿意接受自己是“生殖无能”?

作为一名女性,不想来月经,可以吗?

送给妈妈一个跳蛋作礼物,会怎么样?

22位女性作者,24个真实的生命故事。

伍尔夫在《一间自己的房间》说:“女人如果打算写小说,她必须有钱,还要有一间自己的房间。”

在《最好朝南》里,这些女性写作者用文字构建自己的 “朝南房间”。她们大都不以写作为生,把故事写下来的目的,是理解自己。

这些故事是非常私人的个体遭遇,是对个人而言有重大意义的生命片段,是在日常生活中不会轻易对别人提起,甚至连最亲密的家人朋友也不知晓的经历。

通过写作,她们向身处的境况提问:作为女性,“我”经历了什么?为什么“我”会经历这些?这些经历对“我”意味着什么?它们如何构成了“我”的一部分?

她们写自己的生命,也用生命写作。

延伸阅读...

就像女人不能上饭桌一样,有人不想让你上书桌,也多的是理由 | 9位女性的写作空间(上)

《最好朝南》书序 by 三明治编辑李依蔓

上海译文出版社编辑刘宇婷谈《最好朝南》背后的故事

三明治创始人李梓新谈女性的Life Writing

支持三明治,让更多个体表达和独立创作被看见。

发布评论…