阅读·实修·转化

749 直面真实的世界,做一个善良而有棱角的人|劳东燕

野兽按:今天看到消息,劳东燕教授的微博被清空了。关注到劳东燕教授是由于2021年1月的一篇《直面真实的世界》,后面有关注她在微博上的一系列发声。

劳东燕,清华大学教授、博士生导师。

法学学士(1996) 华东政法学院(现华东政法大学)

法学博士(2004) 北京大学法学院(硕博连读)

(2002年9月至2003年10月在德国慕尼黑大学法学院做交流学生)

1. 1996年7月至1998年10月,上海市人民检察院第一分院起诉处书记员、代理检察员。

2. 2004年加入清华大学法学院,先后任讲师(2004)、副教授(2008)、博士生导师(2016)、教授(2016)。

3. 2006年9月至2007年7月,先后在宾西法尼亚大学与耶鲁大学法学院做访问学者。

4. 2014年4月至2015年1月,日本名城大学访问学者。

研究领域:刑法学

奖励与荣誉

1. 第二届首都十大杰出青年法学家(2016)

2. 2015年度中国人文社科最具影响力青年学者(2016)

3. 清华大学优秀班(级)主任一等奖(2016)

4. 第四届钱端升法学研究成果三等奖(2012)

5. 清华大学学术新人奖(清华大学青年学术成就最高奖,2009)

6. 司法部全国第三届优秀教材与科研成果三等奖(2009)

7. 北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖(2008)

8. 北京大学优秀博士论文奖(2005)

劳燕东飞|直面真实的世界

一、引子

踌躇许久,仍不知道2021年的总结,要从哪里写起。

过去的一年于我而言,算是地过得平静,少了明眼可见的中伤,也不复求而不得的失望。然而,内心的郁结之处并未消散,同时迷茫之感与日俱增。

记得2019年曾读到一句话,大意是,2019年是过去十年中最糟糕的一年,同时也是未来十年里最美好的一年。当时只道是揶揄,如今回看,倒是颇有些洞察先机的意味。

疫情之下,岁月静好的想象终于难以维续,因为兵荒马乱的日子,距离每个人都几乎只有一步之遥。就在不久之前,又一个城市经历了围城之困。谁能保证,武汉与西安所经历的一切,就不会降临到我们自己的身上?即便没有围城之困,在经济下行和失业降薪的风潮之下,谁又知道前方会有什么遭遇在等着我们?

在一个到处充斥正能量话语的社会,不安感却像潮水一样,迅速地在全社会蔓延。在不安感的支配下,对自由的追求时常成为被讥讽的对象,而人们对于权力的渐趋集中,对于以安全为名的各式管控,对于以大数据追踪为基础的技术统治,日益表现出无所谓甚至是欢迎的态度。

2020年的我,愤慨与感喟都主要围绕自身的遭遇,试着全面接纳在不期然中降临的中年心态;终究,我们中的很多人,都或迟或早地要步入中年,从生理到心理。2021年的我,似乎更多觉察到的是周遭的变化,对于周遭世界与很多事物,都被迫经历重新认识的过程。

二、在荒谬中生活

疫情的连锁反应,加上时局的变动,导致光怪陆离的社会现象此起彼伏。

发表一份记录疫情下日常生活之种种的日记,得做好被约谈的准备。声援一下因课堂言论被开除的同行,甚至要面临“被精神病”的遭遇;在自媒体的接力呼吁之下,好不容易从精神病院出来,最终却只能在年关来临之际,选择从此别离家乡。

冰天雪地里,怀胎八月的孕妇在医院门外坐等流产,而突发心脏病的老人,以必须核酸检测为由,在无情的等待中失去救治的机会。一位妈妈接到中学放假的女儿,在已通过十八轮核酸检测的情况下,仍被卡点拦着不让回家,在冬日的寒夜彷徨街头直到天明。

山东的某位镇委书记告诫上访人员,有一百种手段“刑事”对方;河南的某位县长更是杀气腾腾地喊话,春节期间要对恶意返乡者先隔离再拘留。

以上种种,多么希望只是个例,可惜不是。那位声称有一百种手段“刑事”上访人员的镇委书记,想必不会认为自己说的内容有错,而只会怪自己政治上幼稚,把不能说而一直在做的事说出了口,还不小心被录了音。的确,她道出的是现实。刑法中多的是手段来对付上访人员,包括寻衅滋事罪、敲诈勒索罪以及扰乱国家机关工作秩序罪等,都是实务中常用的罪名。

那位在冬日寒夜与女儿一起彷徨街头的妈妈,曾这样哭诉:“如果每一个教训都要付出生命的代价,才能成为教训的时候,这样是不是太惨痛了?……你们是执法部门,但是天理人情呀,我们是不是把人放在了第一位?” 她的哭诉让人潸然泪下。然而,在这起事件中,究竟谁是为恶者,谁需要对结果负责呢?答案是没有。就像当地街道办的工作人员回应的那样,我们无能为力,这个事情也不能说卡点人员做得不对。

一切都是以安全或稳定为名,宣称是为了民众的福祉。可悲的是,无论是医院的保安还是卡点的人员,每个人都在尽忠职守,犹如螺丝钉那样,认真贯彻来自上面的规定,同时却对具体个人的苦难视若无睹,甚至本身就是他人苦难的肇因。

单纯人性的恶,尽管看起来触目惊心,其实并不那么可怕,因为但凡有正常理性的人,都能做出正确的判断。就像重庆那位男子为实现再婚目的,不惜将一对亲生儿女从高楼抛下,谁都会发出恶魔在人间的斥责。然而,制度造成的恶,因其以日常化甚至是平庸的面目出现,导致人们普遍地不加提防,所以具有高度的传染性。纵观20世纪的浩劫,几乎都是由制度性的恶所造成,恶劣的制度加持人性的黑暗,一再地酿成难以想象的悲剧。

在恍惚中,我听到国家机器在那里嘎吱嘎吱转动的声音,反应敏捷,运作有序,却缺乏任何温情,显得理性而冷酷。在这样的国家机器眼中,抽象的群体至高无上,而具体的成员毫无价值。事实上,作为群体的民众被抬举得越高,作为个体的成员就愈发地无足轻重。两种理念竟能并行不悖地存在,世界就是如此的荒谬。

荒谬的不止于此。当初以自由为名而得以迅猛发展的网络与数据技术,正在成为新的统治工具,给作为社会成员的我们套上日益沉重的枷锁。技术本身以造福于社会为名而被大力倡导,但现实中它们经常被用于监控与操纵,包括进行愚弄。

就比如,个人在朋友圈发布的信息,不时会遇到只有自己可见的情况,而发布者往往还并不知情。同时,与主流不同的声音越来越难以发出,即便侥幸通过发布环节的审查,也会被技术迅速地捕捉。此外,在技术的统治之下,个人被大数据系统所误伤,也经常不知道找谁理论,每个人都身不由己地陷入匿名的魔阵之中。

学生时代在王小波的书中读到花剌子模国信使的故事,觉得匪夷所思。怎么会有这样的制度安排呢?凡是给国王带来好消息的信使,就会得到提升,给国王带来坏消息的人,则会被送去喂老虎。坏消息难道会因为信使的不传达而消失吗?然而,此种类似于寓言的故事,在现实中一再地上演。

当下的社会治理中,不管什么层级,重要的往往不是出现了相应的问题,而是相应问题是否成为了舆情事件。于是乎,不解决问题,而只解决提出问题的人,成为治理中的惯常手段。把任何有影响力的事件都单纯地当作舆情问题,导致问题不仅没有解决,而且越来越多。本来微不足道的小事,最后变成天大的事。

更为荒谬的是,很多被套上枷锁的人,不仅不愤怒于自由的丧失,还颇为怡然自得,就像温水中被煮的青蛙。并且,虽然自己也是被统治者,却特别善于为统治者着想。一切都是为了大局嘛,限制自由算什么,牺牲他人的权益更是不值一提。也正是在这样的社会氛围下,普通个人为维护自身的正当权益,被迫承担越来越多的污名。

与此同时,越来越多的人,对于他人的不幸表现出不加掩饰的冷酷,甚至想方设法要从当事人的身上找出错处来。这种下意识的言行,折射出一种颇为微妙的内在心理:那些遭遇不幸的人们,完全(或至少部分)是由于自身的过错所导致,而我没有这样的问题,所以我是安全的,不幸不至于降临到我的身上。

可以说,正是真实世界中安全感与稳定预期的严重匮乏,酿生了此类扭曲的自我臆想。当全社会陷入这样的臆想,被害人有错论的泛滥成灾,也就变得容易理解。只有纯洁无辜的被害人才被认为值得同情,而这样的被害人少之又少,人们自然可以心安理得地拒绝施予同情。基本的同情心与同理心,在这个社会,变得越来越稀缺,日渐地成为奢侈品。

三、在迷茫中忙碌

人到中年,突然发现需要重新认识这个世界,在反思自己是否有些矫情的同时,我有一种不知身在何处的惘然。直面荒谬,又时常无能为力。所以,尽管早过了不惑之年,反而愈加地困惑与迷茫。

公众号停更一年,期间除因出版社的提议而发布过新书的讯息外,没有专门写过或推送过任何文章。偶尔有朋友或学生问起,多是以忙的理由来搪塞。但从内心来说,停更的主要原因恐怕还是迷茫。

迷茫首先表现在,但凡涉及社会性的问题,我已经完全不知道,言说的边界究竟在哪里,也因此不知道自己可以写些什么。当2021年的诺贝尔和平奖揭晓,授予菲律宾记者玛丽亚·蕾莎与俄罗斯《新报》总编辑德米特里·穆拉托夫时,国内报道的是“以表彰二人做出的贡献“,而外媒的报道则是”以表彰二人为捍卫言论ZY做出的贡献“。不知从何时起,言论ZY竟成为讳莫如深的词汇。

迷茫还表现在,除了可能给自己带来麻烦之外,我不知道这样的公共写作有什么意义。在公知被普遍污名化的今天,无论是民众还是政府,包括这个时代的青年,都不怎么欢迎指摘社会问题的知识分子。我看过一段视频,是一位年轻女孩挖苦讥讽公知的,被她点名道姓的那些人物,都曾是我们这一代年轻时颇为尊敬的知识界人物。看完之后,心里顿觉一阵寒意,不由地想起鲁迅先生的小说《药》中的人物夏瑜。夏瑜的牺牲有什么意义呢?大概只有作为人血馒头的意义。他为之付出生命的民众,就是那样对待他的。

实际上,不止是公号文章的写作,甚至于对学术写作,我也开始陷于意义的迷茫之中。观察近些年来的法律实践,发现学术性写作除了为个人的安身立命提供些许本钱,原以为的推进中国法治的意义,纯属一厢情愿。法学理论的研究,越来越像学界中人的自娱自乐,表面的繁盛掩盖不了内里的空虚与犬儒。在学术日益内卷化的今天,论文写作的意义往往只在于发表。说到底,在理论对法治的设想与实务对法制的践行日益背道而驰的今天,也不要奢望理论能对实务产生多少影响。

更为迷茫的是,在这一年中,我试着让自己收敛与合规,但终究发现,很多时候都会被逼到忍无可忍退无可退的地步。也许,是我的忍耐力不够吧。很多事情,但凡还有一点做人的血性,我都疑惑,怎么能忍得下来。无止境的忍耐,无原则的退让,最终会让自己都鄙视自己,那样苟且地活着,真是枉称为人。反之,不想忍耐的话,就要经常处于愤怒的状态,还可能被认为是麻烦人物,免不了陷入四面楚歌的境地。

让人迷茫的还有,关于努力的意义。一直笃信越努力越幸运的我,突然间就陷入迷茫之中,不知道努力的意义何在。这些年来,努力前所未有地贬值,就像遭遇了严重的通货膨胀。所谓的“贬值”,不只意味着更多的努力换不来更高的收入,也意味着随着阶层提升渠道的收紧,拼命的努力也不见得能改变自身的命运;“贬值”还意味着,对很多社会问题所作的努力,难以获得真正有意义的改善。

就比如,包括我本人在内的法界同行与媒体同仁,这两年在人脸识别的问题上做了不少的努力。两年之前北京地铁在准备推广人脸识别时,因遭遇舆论的反对而搁置;两年之后北京已有五个地铁站悄然推行人脸识别,预计很快就将全面铺开。不止如此,小区、商场、学校等各类公共场合,借疫情防控的东风,人脸识别技术的适用都有愈演愈烈之势。

如果所做的努力没有意义,那我们还要继续选择努力吗?然而,不努力又能如何?恐怕只会使处境更为糟糕。所以,就只能在迷茫中忙碌,在忙碌中迷茫。在努力遭遇断崖式贬值的今天,这样的迷茫具有相当的普遍性,也无怪乎“内卷”与“躺平”,会成为具有时代标志性的关键词。

“内卷”的本意是不必要的复杂化或缺乏进步的自我重复,对于努力的贬值现象,用“马尔萨斯陷阱”来形容可能更为准确。不过,“内卷”的字面意思直白易懂,也比较形象:既然没法对外使力,那就只能卷入内部的过度竞争。在努力的作用微乎其微的情况下,“躺平”也相应成为一种不失明智的处世立场。不再接受打鸡血式的激励,也许是年轻一代在用自己的方式,来表达消极的抗争,以部分地消解外在环境对个体的规训吧。

四、在适应中反省

从年轻时候开始,我便认为法治在中国的实现,在自己的有生之年只是时间的问题。然而,这种盲目的乐观遭到了现实的痛殴。眼见着依法治国日益地变成以刑治国,法家主义的法制卷土重来,有时会有悲从中来之感。我不算悲观的人,但仍难以完全消化外部环境的冲击带来的沮丧与失望。我很想兜售正能量,但在春节返乡也要被冠以恶意的年代,实在是说不出口。在程式化的政治话语漫天飞舞的时代,作为学者,至少应该保持起码的真诚。一味地回避现实中的种种,终不免沦为虚伪与投机。

我始终认为,与给予虚幻的希望相比,认清与直面现实是第一位的。就像在对女儿的教育上,我选择让她看到世界的真实面目,不会刻意掩饰其中的丑陋与残酷,给她一个修饰过后的美丽新世界。作为初一的学生,我推荐她看《那不勒斯四部曲》,让她自己去思考女性命运与两性平等的话题。前不久她主动提出要看《辛德勒的名单》,我也表示同意,陪她一起观看,并且在看完后与她探讨,为什么这样的影片会有震撼人心的力量。

所以,我的女儿虽然成绩平平,在他人看来可能毫不出彩,但在我眼里,她自有她的出色之处。她对优秀影视作品的鉴赏力与领悟力,远超同龄的孩子,对于一些政治与社会问题的判断,也胜过许多脑袋空空的成年人。

直面现实,接受世界残酷的一面,是走向成熟必须要经历的过程,不然,心理上就永远只处于蒙昧的幼童时期。就像有句话说的,“凡是听不得残酷真相的人,一般都活在婴儿阶段。人的成熟,一半是对美好事物的追求,一半是对残酷真相的接纳。”

我始终不认为,将各种社会问题搁在那里,不让人说破,不让大家知晓,便是所谓的正能量。如果正能量要依靠掩饰而获得,连直面的勇气都没有,这样的正能量,未免透着一股掩耳盗铃式的虚弱。

只是,在直面现实的同时,如何让自己不至于变得愤世嫉俗或是随波逐流,是颇费思量的事。在外部环境变动的同时,对个人来说,势必面临如何调整与适应的命题。完全坚守原先的自我,会因为与外部环境格格不入而遭受痛苦;反过来,选择成为变色龙,也终究会由于迷失自我而陷于空虚。在两端之间怎样平衡,如何在适应外部环境变动的同时保持独立的自我,可能是很多人正面临的困扰。我也是如此。

年岁渐长,终究发现,对任何个人来说,时运都是第一位的。再生猛的人,也强不过时运,中国人喜欢讲天命,或许与此有关。但是,特定的时运之下,作为个人仍会有一些选择的空间。

所谓的适应,肯定不是通过一味地扭曲与改变自身而顺从于外部环境。单方面的顺从,只会造就苟且的自我。就像法律一样,作为个人,我们不仅必须适应外部环境的变动,而且需要具备自我演进的能力,通过以我为主的选择不断地实现自我更新。这正是卢曼系统论所给予的启发。

相应地,在对外部环境的变动保持敏感并调整认知的同时,需要努力培养内在的生命力,以形成更为强大的自我。一个强健的、具有内在生命力的自我,会更有能力化约外部环境带来的冲击,同时拒绝犬儒与投机。

所以,在得知近几年国内位列TOP2的两所大学,70%以上的毕业生都选择公务员与教师等体制内职位时,我在表示理解的同时,也感到有些惋惜。表示理解是因为,我知道身边的这些年轻人面临巨大的生存压力,普遍都高度地焦虑;感到惋惜则是源于,选择体制内的职位意味着选择了安稳,而安稳的职位通常天花板很低,风险变小的同时自然收益也少。

我特别期望,无论身处哪个年龄层,都不要因为疫情的久拖不决与经济的低迷下滑,就放弃自己的梦想,降低自我的期待。我们需要做出调整,也需要适应外部环境,但不是通过放弃梦想与降低期待来实现。不应该让疫情偷走自己的梦想。

就像我的一个学生对我说的,在遇到眼高手低的批评时,为什么要让高处的眼睛去就低处的双手,而不是反过来努力抬高双手的位置呢?因此,在遇到眼高手低的批评时,或许值得庆幸的是,自己至少还有“眼高”的优势,比眼低手低总是要更胜一筹。就目前的情况来说,所能做的,就是努力让自己的内心安静下来,以一种“面壁十年图破壁”的耐心,在韬光养晦的同时积蓄实力。我对自己的期望也是如此。

回看过往的研究,我关注的命题一直是,如何使包括刑法在内的法律系统适应社会外部环境的变化。反思这种研究立场,不足之处在于只关注“社会秩序如何可能”的问题,其实真正需要关注的应当是“良善的社会秩序如何可能”。基于此,实有必要对原先的研究立场做出调整。

法律不只是一个功能系统,需要不断适应外部的社会环境;同时它也是一个意义系统,承载着时代的价值观与道德底线。因此,在做法学研究时,不仅需要有社会理论的视野,政治哲学的视角也不可或缺,因为后者关注的恰恰是“良善”的维度。当法律人不断地宣称民众应当信仰法律时,其间的法律显然不应当是法家主义意义上的法律。

在为人处世上,也有一些需要调整的地方。遇到不怀好意的攻讦,以往的我,下意识的选择会是忍让退却与保持距离。可能多少是受了“恶人自我恶人磨”的处世哲学的影响。反思这样的做法会发现,很多人都是像我这么想的,总希望有别的恶人去施行惩治。也正是这样的处世哲学,导致在中国社会吃亏的经常是君子与老实人,而小人与恶人们往往占尽便宜。

可以说,正是包括我在内的很多人选择忍让退却,才让恶人能肆无忌惮地继续为恶。在某种意义上,对于周遭环境的日渐恶化,选择忍让退却的我们,其实都负有消极不作为的责任。这并非君子之风,而是犬儒懦弱的表现。以德报怨,那何以报德呢?在不拉低自己的前提下,是应该考虑坚决反击的。

在微博上读到一句话:“你真正吸引的人,永远欣赏的是你骄傲的样子,而不是你故作谦卑和故作讨喜的样子。”谨将这话送给此刻可能迷茫彷徨的你,也送给我自己。

“如果你选择利用自己的地位和影响力,去为那些没有发言权的人发声;如果你选择不仅与强者为伍,还会同情帮扶弱者;如果你时刻设身处地为那些没有像你这般地位的人着想,那么你的存在,将不仅是你家人的骄傲,更是无数因为你的帮助而改变命运的成千上万人的骄傲。”这是J.K.罗琳在哈佛大学毕业典礼致辞中的一段话,我特别喜欢。在我看来,这才是真正的正能量。愿你我都能拥有这样的正能量。

2022年1月29日

完稿于清华园

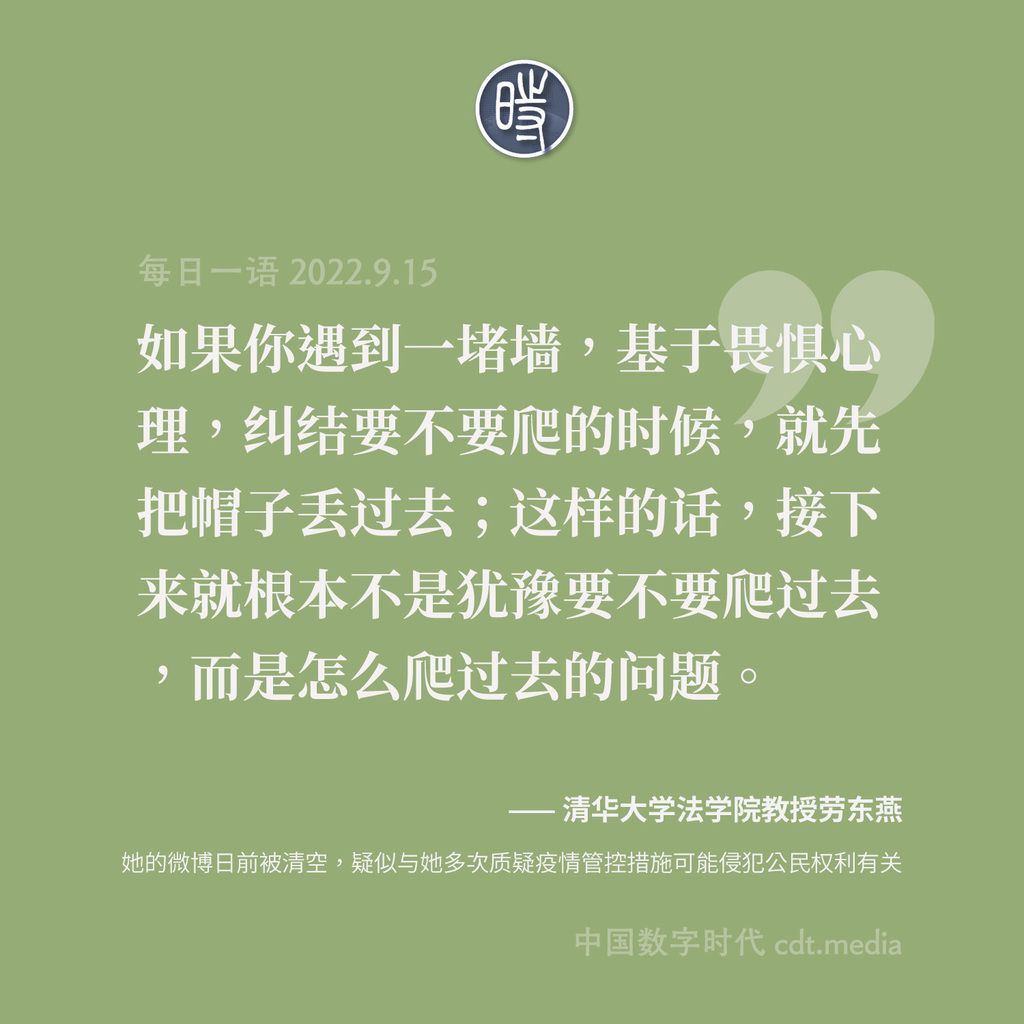

CDT 编者按:清华大学法学院教授劳东燕曾多次发表微博,质疑中国疫情管控措施可能侵犯公民权利,而她的微博在9月15日全部遭到清空。这篇文章是“瞰法”的创办人徐晶在2019年对劳东燕的专访。

标题:劳东燕:做一个善良而有棱角的人

作者:徐晶

发表日期:2019.12.22

来源:微信公众号“瞰法”

在大学从教,就我的本性,是更喜欢书斋生活的,单纯而安静。

平素关心政治,是因为权力所代表的支配关系,会深刻地影响所有人的日常生活。政治永远都是不会忘记关心我们的。

作为学者与知识分子,我们所承担的社会公德,就是善意地批评,同时希望在此基础之上有所改进。

推动制度向良性方向发展,无论如何值得你我拼尽全力。

1

我与鲁迅先生是同乡。家中三姐妹,排行老二,加上自己也不属于漂亮而乖巧的女孩,所以相对比较容易受到忽视。好在从小开始,我的成绩一直挺好,在学校还是比较受老师喜欢的。

从小到大所经历的教育体制,就是需要与人竞争,只有在成绩上胜过别人,好像才会获得承认。所以,很长时间里,我都是比较敏感,容易患得患失的人。一直到大学都是如此。

大学期间,我的成绩在班里也是名列前茅的,民主测评分数也挺高,毕业时还被评为“上海市优秀毕业生”。但内心里,我对自己并不满意。四年的本科学习,我好像仍然停留于中学时代的那种竞争层次,就像是读“高四”的感觉。自信心比较脆弱,因为这样的信心,主要来自于胜过别人,缺乏内在的坚实基础。

毕业时大醉了一场。除了离愁别绪之处,大概是因为,我认为自己的大学四年过得比较失败。如果说大学四年我有所收获,那么,最大的收获在于,在离开校园之际,我终于意识到,不需要与他人相比,与过去的自己比就好;**同时,与外在的名利与认可相比,自己内心的认可更为重要。**

毕业后进入上海检察机关工作。我很快就发现,机关并不适合我。在机关里,我完全无法掌控自己的人生,就像一枚棋子。并且,我一眼就能望见,自己退休的时候是什么样子。

工作一年半之后,我就提交了辞职报告想要考研。处领导一开始不同意,他原本是想把我当后备干部来培养的。辞职报告交上去后,有半年的时间一直没批下来。

那半年我过得挺煎熬的,工作要照做,还不能表现出情绪。期间,无数次地听王菲的《棋子》,觉得自己真正就是一颗棋子,来去全不由自己,想走出他人控制的领域而不得。

我那时下了决心,要考北大刑法专业的研究生。

我一直对如何规制国家权力的问题感兴趣,大学时便是公法学得比私法要好得多。

大二那年,我旁听了郑伟老师的刑法课,他那时刚从德国帕萨大学拿了博士学位回来,才三十几岁。在讲台上,他曾说:我此生最大的愿望,是死后能在墓志铭上镌刻上“中国刑法之父”。

那时我就想,能让一位年轻学者如此动情的学科,必定是极具魅力的。

大三结束的暑假,我偶然读到陈兴良老师的《刑法哲学》。这本书的理论深度,当时给我留下挺深刻的印象。

就在我想要辞职的那一年,听说陈老师从人大调到北大任教,我就义无反顾地选择报考北大。

我决定辞职时,家里人起初觉得丢掉稳定的工作,辞职考研有些冒险,但后来还是支持我的决定。

等辞职报告批下时已是10月底,离当年研究生考试报名的截止日期,就只剩十几天了。

辞职手续办完后,我即刻北上,住进北大蔚秀园的招待所,全力以赴备考。复习的时间只剩下三个月。

那三个月过得孤寂而充实。亏得有当时在北大读研的朋友相助,为我提供诸多的便利。这份相助之情,我一直铭记在心。

我没怎么想过,如果考研失败会如何。有句话对我影响很大。如果你遇到一堵墙,基于畏惧心理,纠结要不要爬的时候,就先把帽子丢过去;这样的话,接下来就根本不是犹豫要不要爬过去,而是怎么爬过去的问题。**

好在运气不错,复习的时间虽不算长,但还是顺利考上了。经我本科时的游伟老师引荐,成为陈兴良老师指导的硕士生。那一年,陈老师只招了我一个硕士。

2

陈老师温和而严谨,对学生极少批评,以鼓励为多。我以前并没觉得自己有适合做学术的特质,但陈老师认为我在学术上颇有悟性。

他也非常开放与宽容,允许学生发表和他不同的观点与见解。我那时看的刑法书很少,读研第一年对刑诉法特别感兴趣,还有过转专业的冲动。不过,我很快觉得刑诉法过于技术化与操作化,我还是对有伸展与想象空间的理论更感兴趣。陈老师也不觉得有问题,他只是委婉地提醒我,在社科知识与专业功底两个方面,不要一条腿长、一条腿短。

在北大读研期间,我泡在图书馆里的时间比较多,书看得也比较杂。

从大学时候开始,我就一直对这样一个问题感兴趣:中国社会为什么会在近代走向衰落,没有像西方国家那样顺利转型成一个现代社会?

对这个问题的关心,让我对社会学政治学与历史学等有不可遏制的兴趣。当时,我都把此方面的阅读理解为是业余兴趣,后来发现,原来是可以与本专业的研究相结合的。社科知识的背景,让我看专业问题的视角变得开阔。

在此期间,我内在的自信也逐渐建立起来,开始敢于去表现自己的锋芒。

北大的氛围,长处在于比较容易培养学生的自我意识,包括批判精神与胸怀天下的视野。短处则在于,学生容易流于坐而论道,不够踏实,形成只见森林不见树木的局限。

那几年应该是我人生中自我感觉最为良好的时光,却也是年少轻狂的岁月。

2004年博士毕业后,我来到清华任教。虽然就在隔壁,但我之前很少去清华。清华比较讲规矩,尤其是对资历浅的年轻老师。好长时间里,我都不习惯清华的氛围。包括对上课迟到的严重性过于强调,让我有一度经常做找不到上课的教室急得不行的那种梦。如果第二天一早有课,前一晚经常都睡不好。

不过,清华对踏实努力的强调,也治好了我读书时年少轻狂的毛病。同时,在专业功底的补强上,也让我获益良多。

我以前喜欢宏大叙事,学术文章的写法多少有点“剑走偏锋”。在刑法理论这块,扎实的、体系性的知识是比较欠缺的。清华刑法学科的长处恰恰在这方面。以张明楷教授为首的几位老师,他们的研究风格与对解释论的强调,对我影响很大,促使我对自己的研究风格做出相应的调整。让我意识到,不仅要能写宏大叙事的文章,也要能做精细而微的研究。

3

法律始终是在社会的框架之中运行。在我看来,首先必须要能判断社会在往什么方面发展,并弄清一个良善的社会应当具备哪些价值,在此基础上,再来考虑法律制度究竟如何建构的问题。

对于这个社会中存在的诸多问题,我始终难以平和,难以云淡风轻。我期望自己,即便人到中年,还是保持必要的锋芒。以前我会有意无意地收敛自己的锋芒,因为比较顾虑他人的看法。

随着年岁的增长,在心态上慢慢变得放松,觉得没有必要通过收敛去掩饰自己。我不需要所有人或者大部分人都喜欢我、接纳我。总是顾虑别人的看法,未免活得太过小心翼翼。我愿意展现真实的自己,无论是在私人交往的场合,还是在包括朋友圈在内的公共领域。

想通了这事之后,我的心态比以前要好得多,在公共场合比较拘谨的毛病也有改善。

一直以来,对于公共问题我都是有表达欲望的。单是学术论文的写作,无法满足这方面的表达欲望。

在贾敬龙杀人案、天津大妈持枪案、正当防卫等问题上,我都有论文发表。但起初是因为我的相关研究,正好与这些社会热点问题相契合。

学术作品的影响力范围是比较有限的。对我刺激比较大的是2015年的陆勇案。

我曾在一次案件研讨会上见到陆勇本人,随后还就该案写过一篇论文。我当时质疑的是,如果人们公认他的行为是一种英雄式的行为,刑法凭什么将这样的行为评价为犯罪?

我以为,作为法律人,如果按先前的理解,得出的是大家都认为很不公正的结论,这时候就应该去反思,是否这种先前理解存在问题,是否有必要对相应法条作重新的解释。如果无论如何难以通过合理地解释法条而得出公正的结论,就说明很可能是立法出了问题,应当考虑去推动立法的变革。

当时做卫生法研究的老师,包括我们研究刑法的,专门就这个案件开研讨会,也写了学术文章,但并没有多少回响。

2018年,以陆勇案件为原型的电影《我不是药神》上映,仿制药的问题一下子受到全社会的关注。今年8月,《药品管理法》做出重大的立法修改,将仿制药从假药的范围中予以排除,很多患者家庭得以摆脱要么等死要么倾家荡产的困境。

这件事让我意识到,当一个社会问题以通俗的方式被大众理解,从而得以将相应的呼声放大,或许就能获得改变的契机。它也让我愿意相信,只要一起努力,一切皆有可能。

今年1月份,我抱着试一试的心态开了公众号,兴至所致写一些普及性的文章。我没有认真想过,花时间来写这些不算学术成果的文章有没有意义。在学术之外,我想表达对公共问题的关心,传递一些理性的声音,仅此而已。

我没想到,有一些文章会引发那么大的关注。尤其是人脸识别的问题,我写的文章好像起到了类似蝴蝶翅膀的效应。

这项技术在近两三年内迅速推开。在我看来,它所许诺的便捷利益与所潜含的巨大风险相比,是完全不成比例的。尤其是,对于被收集方而言,一旦数据泄露或遭到滥用,并不存在有效的救济手段,没有办法恢复原状。也就是说,风险是不可逆的。与其他技术不同,这项技术很可能打开的就是潘多拉的魔盒,我们不知道接下来会发生什么,会把这个社会带向哪里。

我在公号上正经写了大概十六、七篇文章。其中,涉及时事或社会问题评论的文章,超过三分之一都被平台删了。

刚开始比较郁闷,后来慢慢想开了,我写我的,他删他的吧。我告诫自己切勿反应过度,尤其是不要走向极端,从而背离自由的基本立场。

写公号文章比较花时间,现有的考核体制内也不算什么成果,还可能带来其他的麻烦。但我肯定还会继续写的,有想法时就写。在表述上可能会做些调整,至少要能够推送出来。不过,没有想过要改变犀利的风格,做这样或那样的自我审查。

我觉得,这个社会需要善良而较真的人。有基本的善良,同时愿意像法治社会的公民那样,花费时间去较真,逼使现有的不合理规定做出相应的改变。

我不算特别勇敢的人,很多事情上也会患得患失。只是,相比于消极地退守或是弃船远走,我的确还是更为欣赏这样的选择:只要仍然存在能够努力的空间,就绝不轻言放弃。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…