A Writer

【轉貼】美国开国元勋亚当斯与杰斐逊之争

【余案:左、右之爭,其來有自。人們常常用牙齒咬了舌頭來形容同一整體之内不同部份的意外互害。用在這裏則是不準確的。畢竟左右之爭並非意外,而是常態。於是便用左右手互搏來形容。可是實際生活中,不會真有人左右手互搏。除了武俠小説中,金庸塑造的周伯通所練就的這門高深武功(其背後原理倒是暗合憲政權力互相制衡的原則)。原因則很簡單。同一有機體的各個部份,必定由大腦統一控制所有機體運作,除非陷入癲狂。機體各個部份衹能通力合作,相互之間沒有特異於其他的獨立價值。而現代社會儘管號稱存在憲法所規定的共同價值。可是社會各階層包括左、右,往往陽奉陰違各取所需,爲了一己私利而無視憲政的共同基礎不可或缺。這是導致左右之爭惡質化的根本原因。更不要説確實存在敵對勢力採用牠們慣用的孫悟空戰術,鑽進憲政社會内部,利用人性弱點,促使憲政社會裂解、裂變。從而實現牠們從根本上推翻憲政價值的目標。美國建政以來歷經各種挑戰而依舊存在至今也並非僥倖。原因就是亞當斯所屢屢强調的基督教信仰價值,這是當時以至於以後很長一段時間内的美國社會基礎。這也就是爲什麽一直到亨廷頓都堅持認爲,美國憲政並非「普世價值」的原因之一。畢竟這個地球上,確實有很多國族並不崇奉基督。因而,基督價值尚未成爲沒有疑義的「普世價值」。這個共識到了無神論唯物主義科學迷信日漸滲透到美國社會之後,美國的基督教價值基礎日漸崩潰。作爲憲政基礎的價值一旦遭受到致命破壞,這個憲政大廈的頽圮就是遲早的事了。這是爲什麽世人將時下世界看作末世的原因。正邪神魔大戰正在身邊發生啊。撫今思昔,看看建國先賢是如何看待這些問題的。恐怕並非多餘之舉吧?】

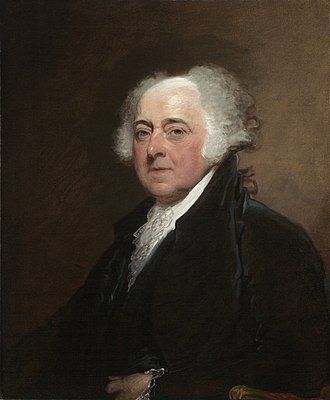

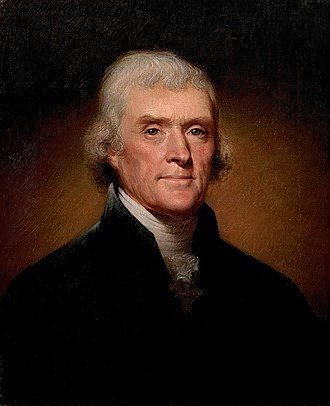

美国开国元勋亚当斯与杰斐逊之争

本文摘自约瑟夫·埃利斯《奠基者:独立战争那一代》(邓海平、邓友平译),小标题为编者所加。社会科学文献出版社,2016年版,第287-295页。本文转载自公号 保守主义评论

关于人民与贵族

他们(注:指亚当斯与杰斐逊)在社会平等以及精英在领导和统治美国的作用方面一直存在重大争论,此种争论贯穿于他们1813-1814年的通信之中。虽然他俩从来没有明确说过,但是他们谈论的显然是他们自己和独立战争那一代其他显赫人物。

杰斐逊那封关于“少数”与“多数”的长信,以及信中“人民权力还是贵族权力应占统治地位是一个永恒的政治问题”的论断引发了这场争论。

连一向好斗的亚当斯也意识到这是一个雷区,因此他小心翼翼地从大家容易达成一致的一点开始讨论。

“确实如此,”他对杰斐逊说道,“少数人与多数人的划分是一个和亚里士多德一样古老的问题。”而且在亚当斯看来,它们之间永不止息的冲突,正是现代人在政治方面还要多多请教于古人的主要原因。

在建立起某种争论的共同基础之后,亚当斯转向一个曾常常使他陷入政治困境的方向——在创造历史方面,精英们的作用是必不可少的。

他回忆道,十年前当他和杰斐逊都在伦敦的时候,第一个鼓励他“写一点有关贵族政治的东西”的人,正是杰斐逊。

“不久之后我就动笔了,而且自那以后我一直在写这个方面的文章。但我是如此不幸,以至于从来没有人能够真正了解我。”

“你提到的贵族,”他对杰斐逊说,“偏偏是全部统治理论与实践中最难伺候的动物。”在《为美利坚合众国宪法护》一书中,亚当斯不惜用三卷的篇幅坚持不懈、不厌其烦地说明,政治权力总是会落入少数杰出个人和家族的掌控之中。

无论是中世纪法国的封建贵族、伊丽莎白时代英格兰的贵族大土地所有者、新英格兰殖民地的商人阶层,还是弗吉尼亚切萨皮克的大种植园主家族,历史都无一例外地证明多数总是屈从于少数。

为什么呢?“我认为这是万能的上帝在人类天性构造中的安排,并且让这种安排成为宇宙的一部分,”亚当斯回答道,“哲学家和政客可能对此嘟嘟囔囔冷嘲热讽,但是他们永远不能摆脱它。他们的唯一办法是想办法控制它。”

根据亚当斯简单明了的陈述,贵族之于社会正如激情之于人的个性,尽管易受规则的遏制,也可被巧妙地引导,却是不可能完全拆除的永久性装置。

“你可能认为你能够清除它,”亚当斯警告说,“但是贵族就像潜水多时的水鸟再次起来时它的羽毛会更亮一样。”

杰斐逊所有关于人类平等的赞歌,无非是一场骗局,这场骗局迎合了人类对一个不可能实现的梦想的强烈渴望。“精神与肉体的不平等,已被万能的上帝安排在了人类天性之中,”亚当斯郑重地说道,“因此,任何手段或者政策都不能使它们平等。”

杰斐逊对亚当斯的回应主要是做出两种区分,这两种区分都明显指向更为乐观的方向。其一,他认同存在一种以“美德和天分”为基础的“人间的天赋贵族”。另外也有种人为的或者说“冒充建立在财富与出身之上的贵族,这些贵族没有丝毫的美德或天分”。

他们之所以致力于在美国建立共和政体,不就是想选出天赋贵族,阻止虚假贵族的权势,从而“从谷壳中筛选出谷粒来”吗?

而且在美国独立战争期间及之后,当以他和亚当斯为象征的“兄弟会”最终成为共和选举程序的受益者时,这所发生的一切不正是一种筛选过程吗?

其二,杰斐逊认为,亚当斯关于贵族权力的描述是适用于欧洲的。在那里,封建特权、家族爵位和更为有限的经济机会,使等级制度得以维系。而在美国,没有什么封建侯爵,也没有什么家族盾形徽章,而且“只要愿意,人人都可能拥有土地,自创家业”。因此,美国不可能容忍虚假贵族的存在。

【余案:這裏講的其實就是我在《沙漠與貴族》中討論的貴族標準的遷移歷史。之所以存在血緣繼承的貴族傳統,就是因爲貴族起源於孔武有力的戰爭英雄。而這樣的生理特徵確實可以也必須通過血統得到承傳。犬馬之類的純血價值跟貴族標準完全同一。即使存在驕奢淫逸因而退化的可能,也會因爲戰爭的實際考驗而得到更新。崛起的新貴族同樣依照這樣的標準而存在。這就是爲什麽王室的存在可以在現代得到接受的理由。然而,生理上的孔武有力遭到智力上的狡黠計謀挑戰時,貴族的標準必定會因此漂移轉移。新的貴族標準由之出現並發揚光大至最終取代血緣貴族的合理性。這種不能或者很難通過血統繼承的智力優勢,同樣存在於這種智力貴族的血脈延續之中。這就成爲兩位先賢所討論的虛假貴族。】

杰斐逊指出(其实这是没有根据的),也许由于新英格兰仍保留封建主义残余,从而误导了亚当斯。马萨诸塞州和康涅狄格州仍苟延残喘着“某种对特定家族的尊敬,而这些家族几乎将政府公职变成由他们的家族成员世袭的职位”。而在弗吉尼亚州,独立战争期间就通过了废止长子继承制的法律。

杰斐逊称“这些法律,由我自己起草,将斧头砍向了虚假贵族的根基”,从而为发展以个人功绩和此时确实不完善的机会平等机制为基础的政治制度,扫清了道路。

杰斐逊最后得体地给这封信结了尾。“现在,我已经就个我们有分歧的问题陈述了自己的观点,”他说道,“这不是为了争辩,因为我们的年纪已经太大了,以至于都不能再改变自己的观点——这些观点都是我们长期探索与反思的结果,而是为了你在以前的信中写的那句话:在向对方完全清楚地解释了自己之前,你和我都不应当死去。”

亚当斯反驳了杰斐逊以上两个区分。

欧洲确实受累于贵族传统和财富分配不均,美国没有达到如此程度。但是,除非你相信从欧洲迁入美国之后,人性会发生某种神秘的变异,或者相信美国独立战争带来了人性的根本转变,否则财富和权力竞争在美国同样会带来不平等的结果。

“毕竟,”亚当斯说道,“只要存在财富,个人和家庭就会努力积聚财富……我还要强调,只要财富及积聚财富的理想被社会承认和接受,财富的积聚就会发生,并会像滚雪球一样越滚越大。”

因此,杰斐逊关于美国无阶级的看法就是一个肥皂泡似的梦,因为问题的根源不在欧洲封建主义,而在于人性本身。就拿杰斐逊口中弗吉尼亚州的平等主义情形来说,“没有哪部喜剧比这更有趣了”。

在这里,亚当斯将自己局限在切萨皮克地区仍占统治地位的种植园主阶级,而没有提及那里40%的人口遭受奴役的事实——一种可怕且不祥的封建残留。

最后,亚当斯告诉杰斐逊:“对我而言,你将贵族分为天赋贵族与虚假贵族是缺乏根据的。”在理论上,人们可能能够区分财富与天赋,但在实践和一切社会当中,它们紧密联系在一起、纠缠不清。

“贵族的五大支柱,”他指出,“是美貌、财富、出身、天赋和美德。前三个支柱在任何时候都能够压倒后两个或其中的任何一个。”

【余案:這裏的區分似乎並不準確。除了「美貌」屬於生理優勢之外,後面所提到的「財富、出身」是貴族存在的結果,而非原因。更爲重要的生理優勢:作爲「暴力」這一社會爭鬥前提條件的「體力」優勝,反而並未提及。至於「美德」到底是天賦的原因還是結果,很難定義。作爲上層建築的「美德」本身就有歷史性跟社會性的限制。很難像體力一樣超脫而能得到毫無例外的承認。同樣令人不解的是根本沒有提到「智力」這一天賦要素。】

可是,根本就不存在所谓的前三个支柱压倒后两个的问题,因为杰斐逊所谓“虚假的”和“天赋的”品质在人性中是被混合在一起的,而且这种品质又融于社会之中,人们根本不可能做出杰斐逊那种明确的区分。

亚当斯不能彻底地看穿的和杰斐逊凭直觉理解的,是“贵族”这个词在独立战争后的美国政治文化中已成为一个“侮辱性词汇”。

纵使亚当斯的观点——精英在整个历史过程中掌握了过大权力——是正确的,纵使美国独立战争那一代人之所以成功建立了一个共和政府,在很大程度上是因为一小群天才政治家在共和事业最早、最为脆弱的阶段掌控了权力。

“共和贵族”与“共和国王”一样都是自相矛盾的短语。它违反了独立战争精神遗产的核心——人民是所有政治权力至高无上的根源。因此,拒绝精英身份、为“多数”而不是“少数”说话的政治精英,是可容许存在的唯一一类政治精英。

共和党(注:指Democratic-Republican Party)人在1790年代最先抓住了美国政治文化的这一基本事实。而与共和党人同属社会或经济精英阶层的联邦党人却败下阵来,因为他们没有抓住这一点。

亚当斯可以至死都坚信,美国的共和主义实验之所以取得成功,就是因为它成功利用了最优秀、最杰出公民的才能和能量(这些公民就是以他和杰斐逊为代表的“兄弟会”)。

但是,只要他将他们称为“贵族”,无论是天赋的贵族还是虚假的贵族,他似乎就是在公然蔑视共和精神本身。

关于法国大革命

另一个始于1815年并贯穿余下所有信件的争论,则与法国大革命有关。

亚当斯喜欢在信中对别人提及这个话题,特别是本杰明·拉什,因为整个事件证实了他原来的担忧,而且正是这件事情在1790年代给他和杰斐逊的友谊带来了最初的裂痕,也是后来1800年总统选举中亚当斯遭受共和党人抨击的核心理由。

然而,是杰斐逊最先在信中提起这个话题的,而且完全以一种和解的语调:

“你的预言……最终被证明比我的预言正确,但在对事实的具体估计上并不准确,因为这一系列的动荡所造成的不是100万人而可能是800万-1000万人的毁灭。在1789年,我没有想到动乱会持续如此之久,更没有想到它会造成如此多的流血牺牲。”

杰斐逊接着承认,亚当斯对法国大革命所持的批评态度,是他不受欢迎的主要根源。

既然拿破仑最终被打败了——当时“滑铁卢”一词刚刚到达美国——而且结果已经特别清楚,因此杰斐逊可以大度地说,“因为那种你有理由抱怨的——而我又比任何其他人都更有机会深刻体悟到的——对信任的背叛”,亚当斯理应得到道歉。

只有熟谙1790年代历史的人,才能够认识到杰斐逊在此做了一个多么大的让步和多么深刻的个人忏悔。

亚当斯立即捕捉到了这一点。“我不知道如何回复你的信,”他写道,“但这是我收到的最好的安慰。”

因为杰斐逊不仅承认他对法国大革命的乐观估计是错误的,而且他也承认为了削弱亚当斯的总统职权,共和党——包括他自己在内——确实利用法国大革命大耍手腕。

杰斐逊正在努力修补那种被亚当斯家族合理看作背叛的“异常行为”。最终,他说了,对不起。

亚当斯指出,杰斐逊之所以误解了法国大革命的意义(是真正误解了,并不是出于政治目的而利用法国大革命做文章),是因为一种错误的思考方式,这种思考方式被一个新法语单词恰当地表达出来:意识形态。

是拿破仑让这个词流行起来的,而最初使用它的则是法国哲学家德崔希伯爵。

杰斐逊读了他的许多著作,并对他佩服得五体投地。亚当斯坦言,他之所以对这个单词着迷,是因为“这个普遍原则,我们能够从我们不能理解的事情上获得快乐”。

到底什么是“意识形态”?

他开玩笑地问道:“它是否意味着白痴?精神失常科学?精神病学?谵妄之学?”按照亚当斯的解释,这个词是法国哲学家发明的,而且这个词不但成了他们那种乌托邦式思考方式的核心,也成了他们“蠢蛋学派”的主要信条。

这个词指的是像完善人性、社会平等这样的理想和愿望,那些哲学家错误地相信,因为这些理想和愿望存于他们的脑海之中,所以它们是可以在这个世界上实现的。

亚当斯声称,杰斐逊就是以这种法国式方式思考的,并将他想象中的诱人前景与历史条件所允许的非常有限的可能性混淆了。然而,对杰斐逊思想中幻想成分的批评者们,比如亚当斯,当在事实上暴露他们的幻想本性时,反过来却被指控为拒绝了理想本身。

于是,“意识形态”给杰斐逊提供了一个政治上极具诱惑力的亲法政纲。这一政纲具有强大的理论优势,而不论在现实中它已被证明是多么错误。杰斐逊曾认为,法国代表了未来的发展潮流,而英国不过是过去的遗迹。

“我为你推理时的雄辩和敏捷而折服,”亚当斯说道,“然而,我怀疑你的结论。”是英国,而不是法国,注定要成为19世纪欧洲的权力中心。

亚当斯的预言成真了,尽管他和杰斐逊一样,怀疑英国打美国的算盘——这种怀疑是他们共同经历美国独立战争的永恒遗产。

“从尚在摇篮时起,英国人就被教导要轻视、嘲弄、凌辱和污蔑我们。”亚当斯这样描述英国人,并以他最无情的、最现实的语气补充道:“不列颠永远不是我们的朋友,直到有一天我们成为它的主人。”

事实证明,亚当斯和杰斐逊都如此强烈地反对英国,以至于深陷其中不能自拔,从而没有预见英美两国在整个维多利亚时代及此后的岁月中结成联盟。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…