退休了,喜看文章,偶而寫寫。

土樓戀曲

小陳走了兩個多鐘頭的山路,翻過一座山嶺,終於望見村子裡的幾座褔建土樓了。他加緊腳步,走向他住的那座土樓,土樓邊有個女孩子,正在把散在地上曬的柴支搬上牆邊的柴堆上。因為她背向著他,只看見她的背影。當他又走前了幾步時,發現這是一個熟悉的背影!他的心跳急促起來了,輕輕地叫了一聲:“小玲”,小玲轉過身來,看見是小陳,機靈的大眼睛迸射出喜悅的光茫,臉上綻露出笑容,說:『你回來了?』他點點頭……

這是上世紀六十年代末的事情,當時是全國的老三屆學生上山下鄉當知青做農民的大時代。小陳和同學們也隨著這股洪流,到福建永定縣某個人民公社的生產隊安家落戶。他們生產隊有五個知青,由生產隊安排,借一個廚房給他們用,一起開伙,輪流做飯。

當時小陳幫小玲把柴枝堆好,便一起走到土樓內他們知青的廚房裡,她揭開大鐵鍋的木板蓋子,拿出幾只小番薯(地瓜)遞給小陳,他接過番薯時,看見她的手指貼滿了膠布,便抓住她的手掌看,除了貼著膠布,還有些血痕。他撫著血痕,心裡很是憐憫她,一個在印度尼西亞長大的姑娘,因為有姐姐和家務助理,從小就只知念書和玩樂,連衣服都不用自己洗,現在不但要做農活,洗衣煮飯,還要割蘆枝,她的手就是給蘆枝劃破的。蘆枝是當地人的叫法,也就是一種在南方山區滿山都是的蕨類植物,當時當地農民燒水煮飯,就是燒蘆枝,因為木柴太珍貴了,必須有公社批准才能上山砍樹作柴。

他們燒的蘆枝,主要是小玲和另一個女同學在出工耕作午休時,和女社員們去割回來的,女社員都很好心,除了教她們怎麼割外,也幫她們用細軟樹枝把蘆枝札起來,最初的時候還幫她們背回土樓呢。割蘆枝的技巧可以學,但手掌的幼嫩皮膚卻不能一朝變厚去抵擋蘆枝的尖刺,因此老是被蘆枝劃傷,如今一年了,雖然手掌皮膚厚了些,仍然敵不過鋒利的蘆枝。看著她那貼著膠布的手和劃傷的血痕,小陳的眼淚差點掉出來了。不過他心裡想,也許這就是上頭要他們學生當農民的目的,讓他們鍛煉成堅強如鋼的人吧?

小玲把小陳帶回來的背包裡的東西拿出來整理,這次小陳到廣州,托人幫忙買了些腊腸,也買了些罐頭紅燒豬蹄、五香肉丁等等,用來補充他們知青的營養和解饞,在農村一年來,天天吃清水煮芥菜,大家都變得嘴饞了。另外按她的吩咐,他特地到廣州南方大廈的百貨大樓,買了一些巧克立糖,雖然質量沒法和在海外時吃的相比,但在當時來說也感到很好味道了。當她看見那包巧克立時,望著他微笑,小聲說謝謝。看著她美麗的笑臉和動人而機靈的眼睛,他心裡感到比那巧克立還甜呢!

他們都是一九六六年中先後回國的,他們被分配到廈門集美僑校,碰巧被編在同一個班裡而認識。本來打算升學,但那時學校已經停課。那時到課室裡,主要是學習毛著,讀毛主席語錄,討論文革形勢,批鬥學校的“牛鬼蛇神”,等等。但是他們都是新來乍到的,其實並不很理解所有的這一切。

他們那一班,大多數同學是來自印度尼西亞的中爪哇和東爪哇的,他們之間的溝通語言主要是爪哇話。而占少數的,來自西爪哇、雅加達、蘇門答腊等地的同學,包括小陳,最初是聽不懂他們之間講話的,因此覺得和他們有些格格不入,包括小陳在內的少數派稱他們為“講爪哇話的”。小玲來自中爪哇,也是“講爪哇話”中的一個。因為被她機靈而美麗的眼睛、活潑的性格和燦爛的笑容所吸引,小陳就較留意她,發現她被那班講爪哇話的男同學包圍著,心想自己雖然喜歡她,但是和講爪哇話的男同學比,從語言背景,熟絡程度,在班上活躍的程度等等方面,自己都處於劣勢。

有一天晚上,全校師生突然被召集回課室,大家都須寫一段指定的文字,說是學校某處牆壁,有人用圓珠筆寫反動標語,每個人都必須留下筆跡,以便核對尋找寫反動標語的罪犯。當時小玲剛好坐在小陳的旁邊,小陳心裡非常高興,覺得這真是天賜良機!平時要接近她都難有機會。寫完了那段指定的文字之後,小陳找話題和小玲談話,也相談甚歡,在和她對視的一剎那,他感覺自己被她俘虜了,那天晚上小陳一個晚上睡不了覺,滿腦子都是小玲的音容笑貌!

後來有幾次偶然的機會,小陳得與小玲談話,覺得小玲對他也很友善,並有意無意間讓他感覺到,她對愛喧嘩的“講爪哇話”的男生們沒什麼好感。小陳心裡想,自己有自己的特點和優缺點,雖然不像“講爪哇話”的他們那麼外向活躍,也許就是給她一種另類的選擇。因此他一直鼓勵自己也有機會的。

可是接下來發生的事,使小陳覺得希望渺茫了。

那時候學校裡的師生,有時在大餐廳開大會,比如學習毛主席著作積極分子學習心得講用大會,上山下鄉動員大會等等。開會時,同學們按班級分別席地而坐,後來有些同學就坐在自己用木板做成的小木凳上。

有一次開會,大家剛坐好,小陳旁邊一個調皮男生就說:「喝水不忘掘井人。」

另一就接口說:「坐凳不忘做凳人。」

那調皮男生拍拍前面坐的小玲的肩膀,說:「小玲,你的小凳子好不好坐?」

「好坐!」

調皮男生又說:「小玲,坐凳不忘做凳人啊!」

「神經病!」

「不是呀,妳看你的小凳子底面刻著什麼字?」

小玲把小凳子翻過來看了一眼,說:「我不知道有字喔!」

男生都笑起來。小陳不清楚什麼事,問那調皮的同學,他說:「阿昌在追小玲,給小玲做了個很漂亮的小凳子,在底面刻了一行字:坐凳不忘做凳人!」

小陳才知道他們講爪哇話的同學中的阿昌在追小玲。

過了幾天,在宿舍門前的走廊,小陳見到阿昌在用心地抹一輛自行車,抹得閃閃發亮還不停手。小陳對他說,抹得像新的一樣喔。站在一邊的同學說,是小玲的,當然要抹得非常亮才行呀。那時互相追求中的男女同學,男的常為女生做些較粗重的工作。女的就為男生煮些東西吃,縫補衣服之類。那段時間學校裡似乎多了許多溫馨。

後來小陳聽阿昌同宿舍的同學講,阿昌在印尼時已經心儀小玲,礙於有一個同學先於他擺明車馬追小玲,所以他不敢行動,回國到了集美僑校,小玲似乎名花無主了,他就對小玲示好,他是乘輪船回國的,帶了很多行李,那時國內緊張難買的洗衣肥皂,拿來沖飲的阿華田,罐頭牛油等等都帶了回來。而小玲是搭飛機回來的,行李自然少。阿昌便把這些市面上緊俏難買的東西送給小玲,聽說小玲沒有接受。看到阿昌在行動,班上講爪哇話的同學都為他搖旗吶喊,小陳覺得自己也許沒希望了。

有一天,小陳到阿昌他們宿舍玩,見阿昌大白天還睡在床上,便問同學他是生病嗎?同學把小陳拉到走廊,對他說,阿昌被小玲拒絕了!從昨天就一直在床上,枕頭都哭濕了呢。

過了幾個月,似乎阿昌和小玲真的沒有下文了,小陳向阿昌同宿舍的同學打聽,他們透露說阿昌和小玲沒希望了,小玲明確地表明他們是不可能的!

小陳知道了這消息,心想不知道自己還有機會嗎?

文革中的某個階段,學校有個復課鬧革命時期,同學們都回校來了。為了防止“反革命”份子破壞,學校晚上有同學輪班守夜巡邏。有次輪到他們班守夜,一男一女組成幾個巡邏隊在校園巡更,小陳和小玲剛好同一組,巡更途中,他對她說:

“我們要升學看來是沒希望了。多數會動員我們上山下鄉落戶,當知青做農民。若到時分配或下鄉的話,我想和你一起去,好嗎?”

她抬頭看了他一眼,在路燈下,小陳看見她的臉通紅,她低下頭,不出聲。小陳也不再追問,她不反對、不拒絕就是有機會了。不久,時候到了,下鄉成為定局,小陳再邀約她,她說她找個同學一起下去,叫小陳也找同學組成一個小組,結果組成五人小組,一起下鄉到福建土樓區的永定縣山村去了。

從城市青年轉變成山區農民,要學的東西可多了,挑擔、鋤地,插秧,施肥、除草、收割和曬谷子等等。對他們城市長大的人來說,每一樣都要經受痛苦磨練,在小陳的感覺中,最辛苦的可說是挑擔子,挑到他們的肩膀又紅又腫,但是最後都和農民一樣,可以挑一百斤谷子了。那時小玲看到小陳紅腫的肩膀,就用熱水燙小毛巾,給他敷上。他們在一起,在工作上和生活上互相照顧,小陳感到非常溫暖,大大地沖淡了這場轉化成農民過程中所產生的痛苦。

到農村不久,小陳發現當地的稻谷畝產量不高,往往在夏收前一、兩個月,甚至更早,農民的糧食就已經吃完了。他們只能到外鄉給人做木工、彈棉被等等工作,賺錢買政府的回銷糧。看到他們是強勞動力,尚且如此困難,遲一些他們知青在沒有政府的補助和沒有外援的時候,如何生活呢?還有他們有沒有機會被調回城市呢?這些都是沒有人能回答他們的問題,因此他們都感到彷徨和郁悶。

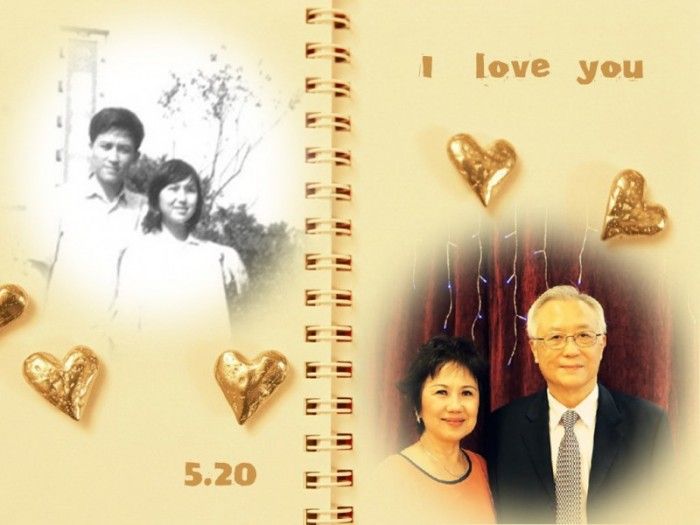

那時入夜後,在微弱的油燈下,小陳和小玲常常促膝談心,在精神上互相安慰和鼓勵,大大地緩解了這些郁悶的感覺,同時激發起熱戀的激情,讓溫馨和甜蜜的感覺環繞著他們。以至現在年老之時,一起回憶“在土樓當知青”的那段生活時,還對那澎湃的激情,還有那令人陶醉的溫馨和甜蜜回味無窮呢。

他們在農村兩年多,後來因政府允許讓他們這樣的歸僑學生出國,他們和許多同學一樣遷到香港。在陌生的香港,他們終於札下了根,默默奮鬥幾十年,如今兒孫滿堂。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…