在寫字的路上走呀走( ̀ ⌄ ́ ) ____________________ lochan1230@gmail.com

過剩世代,殘餘超標?90世代的青年與容納他們的回收場?《儚垠 Waste Land》

評論的展演: 《儚垠 Waste Land》

2019年11月22日 17時33分

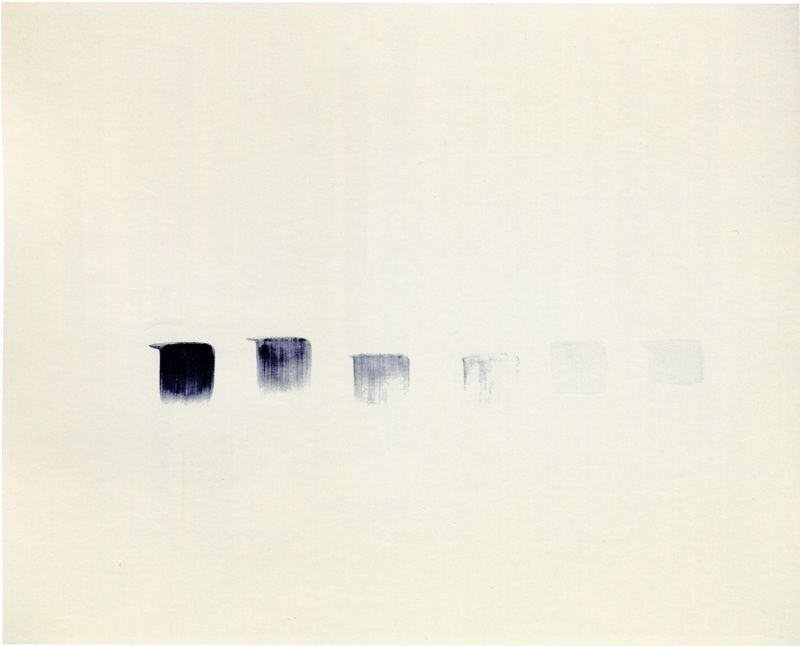

圖/即使我們生無可戀 提供

文 — — 羅倩

《儚垠 Waste Land》打造了一座青年回收場,應該就是回收青年的空間吧,但青年好端端為什麼會被回收?演出簡介上寫著:

「『儚』取自『虻』,是一種吃廢棄物的小蟲,有點老套地明喻我們這群十幾、二十歲的青年,既是廢物,也是吃廢物長大的人們。

世人對於回收場的印象,大約是充斥著不被需要、已毀損的物件。事實上回收場並非只有即將被淘汰、廢棄的物品,更多的是嶄新的品項,因為市場機制運作或其他理由,而被迫在新生之際大量消滅。

我們這群廢(青)物(年)亦然,被送進回收場,可能只是因為不符合現有社會制度所期待的,該有的樣子。可若不曾看著我們奮力掙扎的模樣,又如何能加諸批評?」【1】

看來青年被送進回收場的原因是因為吃廢物而生,被當作廢物而活,也應該理所當然的存在在回收場。而所謂被社會制度所期待的人該是什麼樣子?暫且先懸置這個提問,回到演出現場。

演出結構可分為:1. 觀眾進場丟垃圾。2. 人成為展示的物品模特兒/人轉換成物,或人與物不分。3. 人成為被丟棄的商品(進入夢空間)。4. 倒進混亂回收場(做夢時光)。5. 手機自拍後穿衣換裝漸漸甦醒(從夢裡醒來)。6. 致歉自報年齡謝幕。其中第4段佔據主要演出核心。人被回收場回收的事件,對我來說,就像是一場青春期染上的惡夢。《儚垠 Waste Land》大致就停在惡夢醒來作為結尾。

回到上述文宣提及的 — 資本主義的「消費商品」等同人成為「廢品」的關係,我認爲編導並未在這次作品處理到這個層面。稍微再想遠一點,複雜的可能是當回收品醒來後/回收再製後,能有一次重生的可能?重生的是人(生),還是市場商品邏輯下的再一次輪迴?這時人還是人嗎?能成為操控消費(物)的「人」就符合所謂社會制度期待的「人」?如社會學家齊格蒙.包曼(Zygmunt Bauman)在《廢棄社會:過剩消費、無用人口,我們都將淪為現代化的報廢物》所說「消費者社會沒有位置留給這些有缺陷的、不完美的、無法履行義務的消費者。」【2】

《儚垠Waste Land》主要把焦點放在處理青年創傷與廢品 — 不合乎正常社會期待之間的摩擦,以下從作品觀察到的空間、表演者、介質、舞蹈動作四個的特點做討論。

空間不只是實體的水泥盒子空間,空間中還充滿了氣體與聲音。氣體如打嗝、咳嗽、灰塵、痱子粉;聲音如笑聲、尖叫聲、麥克風發聲器、表演者自白、刺耳哨子聲、吹笛子、氣球爆裂、塑膠瓶摩擦等等。讓空間除了被物品堆積,被表演者填充,還讓每場只有二十位觀眾散佈在周圍填滿。除了氣體與聲音佔據空間,觀演關係的距離是非常貼近的,演出就在你身旁發生。

介質是我認為《儚垠 Waste Land》相當特殊的部分,介質在空間中的作用拉近了觀演距離,介質如身體的碰撞,如把人倒頭栽放進垃圾桶再碰一聲推倒出來的時候,當麥克風撞擊寶特瓶、牆壁與敲擊肉體骨骼的時候,物質的狀態突然被放大,且讓表演者的身體痛感得以傳遞給觀眾。

介質如表演者在室內隔著落地窗喝著喝不到的澆花器撒下的水,讓滑下的液體滲進表演者衣服也滲進觀眾身體裡。介質如三位男性表演者在陽台外隔著落地窗玩弄著圓球與香蕉玩具,介質如隔著落地窗身體摩擦的玩具所代理的陽具欲望,塑膠物與介質混合著觀者透明的欲望觀看。才讓騎著各式玩具車的其他表演者拿著自己手機打開鏡頭步步移動逼近想要直播外頭男子們的欲望殘留,而欲望的主體早已在窗外的前一秒消失了。回到室內,只剩下拍攝的手機作為欲望傳輸的介質工具。

舞蹈動作對我來說,表現的不是要編出什麼舞蹈動作,它更像是一種強迫性「行為」的病徵重複,隨著每個人告解生命中不快樂的事件記憶,舞蹈動作不再只是做動作,動作成為一種身體過敏的症狀反應。比如演出中相當重要的一個段落,當編導李秀芬拿著剪刀刺破空間中懸吊的氣球,最後拿著刀口顫抖但堅定的一路從脖子抵住肉體往腹部移動的時候,鮮紅的洋裝加劇血腥與暴力的對比。在李秀芬對面迎面而來的是,表演者們舉起手擺弄自己的臉試圖強顏歡笑。兩者清楚表現了一種內在心靈與外在現實的衝突:一邊是內在心靈逼近臨界點的危險,一邊是在外在世界想努力保持平衡的扮裝努力。舞蹈與肢體在此形成強烈與精彩的視覺對比,也清楚的呈現出了《儚垠 Waste Land》所要傳達在負狀態,在創傷中,不斷掙扎維持平衡/抗衡的力量。

空間設計暨裝置創作嚴淳齡、林秉昕相當用心打造五樓整層的白盒子空間,【3】或許場地是否真的很髒或有沒有營造的很髒很廢不是重點,如何傳達青年與回收場的關係,兩者之間的內在感受與精神性更為重要。這畢竟還是一場「演出」。就空間塑造的角度,作為觀眾確實在《儚垠 Waste Land》中感受到不少因現場表演者的動作反應所引起觀眾身體直接的感官接收。包括表演者手掌結實有力的推扯觀眾前進;【4】因為表演者翻、丟、扒抓地上垃圾的集體動作在空間揚起飛舞的灰層而令人打噴嚏;對不喜歡的提問或觀眾的回答直接「趴」一聲倒下以肉體碰撞地板的聲音回應。

十足混亂迷惑的空間場域,整個空間設計與營造上也相當具有層次的變化與情緒引導。表面看起來是個青年回收場,卻也是可以盡情做夢的宣洩場,除了表演者的負能量得到安放與釋放,也清晰宣示了身體的痛與內心的傷。【5】在垃圾場裏頭,堆積如小山丘的寶特瓶、家具、紙張、育兒雜誌、玩偶、玩具、刺耳的規訓口哨與嬉鬧的青春身體、鮮紅與潔白的服裝對比色系、拿在手上卻像消失主體的手機讓鏡頭隨身體內外反轉投射。身體是會痛的,故事是創傷的,情緒是滿溢的,動作是暴裂,摩擦落地窗的玻璃是情色與欲望的,在整個演出所有呈現的混亂情緒之中,即使是負傷之人,在藝術創作的世界裡都可以是安全的。

然而如何掌握現實與虛構的界線,也是《儚垠 Waste Land》相當值得思考的點,演出過程那些令人不舒適的感受,控制在什麼範圍而不會太超出潛在的觀演關係,而表演者有時候太過真實的負情緒與自白/告解,又把表演者自身與觀眾捲入什麼樣的思緒之中?也可能陷入了將藝術創作與真實人生混淆的危險,觀眾是否也在其中感覺混亂了?不敢說藝術可以治癒現實混亂與身心理疾病,但願表演者與觀眾都能透過演出看見靈魂可能的自由樣態。

表演者自述:

「我是一張帶來歡樂的時尚海報。」

「我是那隻擁有好奇心的貓。」

「我是以往被媽媽喜歡的洋娃娃,後來被影響而壞掉了也沒有再次被媽媽理解,我想努力證明自己不是垃圾。」【6】

《儚垠 Waste Land》以一群90世代的北部菁英群大學生,既張狂又溫柔的率直真誠,展現了新世代的創作能量與身體質地,肉身硬碰硬的對決所能激起的痛感,充滿能量,同時令人心疼與不捨。他們所凝視的世界是什麼樣子。臺灣的環境與教育餵養的新一代青年,在《儚垠 Waste Land》如貓嘔吐了一些反覆吞嚥的毛球,那身體濾出的殘餘,感覺不適但還能忍受。我欣賞負能量創傷所流瀉出的世代共感,反應一代代漂流在無依歸島上的個體小民,一直持續找尋著什麼的希望之微光。【7】

註釋

1、ACCUPASS,網址:https://www.accupass.com/event/1909250210331119070379,檢索日期:2019.11.14。

2、齊格蒙.包曼(Zygmunt Bauman);谷蕾、胡欣譯,〈起初是設計 — 秩序建構生產的廢棄物〉,《廢棄社會:過剩消費、無用人口,我們都將淪為現代化的報廢物》,臺北市:麥田,2018,頁42。

3、編導李秀芬在專訪中提到,過往他們的作品都和原本的環境空間有關,對演出也有一定的加乘效果,這次在濕地的白盒子空間演出則是「什麼都沒有」,這次也因為場地加強了舞台設計。「2019 Wet Base 實驗劇場 -《儚垠》| 即使我們生無可戀︱專訪影片」,網址:https://reurl.cc/8lb247,檢索日期:2019.11.14。

4、在移動式演出中,觀眾與表演者的距離也是相當有趣且值得討論的議題。雖然我從頭到尾都不會因為表演者對我做的行為感到真的被冒犯,既使粗魯或感覺疼痛。這是建立在我至始至終知道這是一場演出的前提下,表演者並不會真的做出傷害觀眾的事情,他們反而正在臨場反應如何讓移動式的演出順利進行,不讓觀眾的反應或行為,如停頓不前或擋住門口而影響演出。《儚垠 Waste Land》對我來說有趣的是,表演者吳湘恬除了要維持自己的認知角色(可能是負狀態的或是暴力的),她在過程中沿用了這個觀眾對作品的負認知,吳湘恬因應角色認識對觀眾所做的身體接觸與推拉行為才不會瞬間變成工作人員引導模式而使觀眾就地出戲。

5、編導自陳,這群創作者多是一群曾經受過傷的人。同註釋3。

6、整理自專訪中表演者自述。同註釋3。

7、即使面對的主題是有點黯黑破碎的,即使團名是「即使我們生無可戀」,但他們說透過舞蹈與創作,在現實的生存狀態下,還是帶有希望的。同註釋3。

演出:即使我們生無可戀 Life Holds No More

時間:2019/11/14、15 19:30

地點:濕地 venue 5F(台北市林森北路107巷10號)

2019–11–22首發於「ARTalks: 藝論紛紛」台新藝術基金會

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…