女,教书者,喜欢胡思乱想胡写乱说。

Out of Place: 2022年的最后一日

一、在英国牛津

2022年的最后一天,我在牛津大学所在的这个小镇即牛津镇转悠了一天。

一天都在下雨,我出门的时候就在下雨,下雨是英国最常见的天气,所以我不以为然。但雨从早上就开始下,真下得人柔肠欲断。雨中,我体验英国的天气,体验在牛津的感觉,体验今年最后一天的灰色阴沉,英国冬天的天气真让人觉得阴冷无比。

有时候,雨挺大的,哗哗啦啦地冲刷着街道。水花在地上翻舞,我突然联想到了少年时代,我坐在家里,在北京城北的一个小院子里,从北屋的窗户里向外看,院子地下的雨,头上是两棵枣树的影子,眼前是雨滴在砖砌的十字甬路上激起的水花。少年的水花与此刻的水花重叠,这些水花是多么相似啊,他们都是圆圈的水印中跳着一个晶莹的水珠,好像小水珠在舞蹈,无论是此刻的英国还是五十年多年前的北京的一个普通的小四合院里。

这就是人生的经验吗?重叠的印象,时空的错位与交织。

时空错位——我的记忆与现实生活总是重叠,这种重叠让我感到自己的“out of place”——中文里我怎样找与这个词可以完全对应的翻译呢?。你在一个地方,但你也不在这个地方,你在一个不属于你的地方:错位。

这就是我的感觉:我本来是在这里,但同时,我也不在这里,我在那里,在记忆的深处,在幻想的某个地方,在我无法控制的思绪的某个点。我无法确定我到底是在哪里,我没有一个确切的位置,我在哪里都觉得不是我属于的地方,而属于我的只是自己的思绪,虽然我身体上在这个地点上伫立着。

我伫立在女作家朵莉丝·L·瑟耶斯(Dorothy L. Sayers)出生的房子前,一块深蓝色的招牌写着:Dorothy L. Sayers,作家和学者,在这里出生:1893年6月13日。

我凝神着这个小牌子,不自觉地想到另一个1893年也出生的更大的名人,那个人给世界五分之一的人带来了巨大的灾难,可是至今还有无数人崇拜他。同一年出生的男人和女人,他们给世界带来了不同的结果,一个英国女人用想象力征服全世界,让世界充满逻辑思考的惊奇;一个中国男人也用他的对帝王位置的想像,残暴地使多少人家破人亡,这些死亡的人中,包括我的外祖父——他死于1961-1962年之交的大饥荒。他叫什么名字?他死在什么地方,我都不知道。

我看着朵丽丝出生的房子,房子的门是牛津蓝,这里特有的蓝色,这是没来牛津前我完全没有意识到的蓝色,比海军蓝还要深的蓝色,好像是深不可测的海底。这座房子所在的这条小巷,前面有两个人,一个穿红裙的女人,一个黑衣裤的男人,他们走在小巷的尽头,如两个不真实的影子,好像是电影中的一幕,我拿起手机,照下这两个人的背影,在雨巷里,想到戴望舒的诗歌《雨巷》:“她飘过,像梦一般的,像梦一般的凄婉迷茫”,思绪飘到中国诗人的幼稚,为什么我现在读中国“五四”时代的白话诗歌,常常觉得他们幼稚得可笑呢?

这个房子的对面就是著名的基督堂大教堂,牛津最有名的圣地之一,建于十二世纪,已经有九百多年,人来了必须参观一看的地方,很多人都在雨中排队等着进去,我隐隐地看到雨中的队伍,但我没有去,我对看教堂有些厌倦,因为在哪里都是看教堂,就像在中国哪里都是看庙,看多了,我已经对任何教堂都没什么印象。

朵莉丝的童年是在这样的文化环境里长大的,她的父亲是基督堂学院大教堂的牧师,从六岁起她父亲就教她拉丁文,她后来又在这里上小学中学大学,一生工作写作。是啊,这样的生活环境,难怪她会成为一个古典学者和一个具有充分想象力才能写作的侦探作家。她翻译了但丁的《神曲》,自认那是她最好的作品,而实际上她却以写侦探作案小说闻名于世。

英国女性有深刻的逻辑思考的传统,世界上最著名的女侦探小说家似乎都是英国人,英国女性写作与世界其他地区女人写作的不同就是英国女性写作,除了简·奥斯汀这样的关注家庭生活的作家,还有很多用逻辑思考的能力去编织罪行、侦探、发现蛛丝马迹,费脑子思考的女作家。写侦探小说是非常大的挑战,需要缜密的思维能力,谁说女人只是感情的动物?

其实,我走到她的出生地完全是偶然,因为我本计划去牛津有名的珍本二手书店:圣菲利普书店。我只想感受这个书店,怀着感受残留的博物馆的情调。我很多年没有去这样的小书店了,去这样的小书店徘徊,还是快三十年前,我在俄勒冈雨津读研究生的时代,我会骑着自行车到市中心无人问津的小书店里闲逛,与一些书不期而遇。

记得我买的牛津大学文学批评教授约翰·贝利(John Bailey)的书就是在雨津的一个这样的小书店里。我之所以买他的书,不是因为贝利教授在文学批评领域里的声誉,却是因为他的妻子,牛津大学的第一个女性哲学教授,女作家艾瑞丝·默多克(Iris Murdoch)。

我喜欢她的小说中的善与恶的冲突,我那时除了学校课程必看的书籍,最喜欢看的就是英国小说,所以看了她几本小说,崇拜得五体投地,所以在那个小书店里偶然遇到John Bailey的书,我也爱屋及乌地买了她的丈夫英国著名的文学评论家的书——至今这本书还在我的书架上。

来到圣菲利普书店,书店之小,超出了我的想像,里面只有三个顾客,一对年轻的伴侣,男的是白人,女的是亚洲人,看起来是一个中国人,他们站在诗歌的书架前,让我揣摩这个女性是不是诗人。

我从他们身边蹭过去,书店太小,人与人走过去都要侧着身蹭过去。我看到拐角上坐着一个头发银白的人,在专心地念书,他瘦瘦的,个子似乎也高,安静地坐在那里,他的白发整齐而长,当然稀落了,可是银发闪闪,他坐在那里,好像阳光一样照亮了这间小书店。

我不想打扰他,退了出来,又蹭过那对年轻人, 看到书架上有一本横躺在那里的书:泰德·休斯——英国的桂冠诗人,诗人希尔维亚·普拉斯的丈夫的传记。我拿起书,翻开看,看到是他的诗篇:《思索的狐狸》,我把这首诗歌从头到尾念完,叹了一口气:这首诗真好,是一首著名的好诗,在此刻外面阴雨绵绵的时刻,更觉得好,这首诗还让我想起了美国诗人罗伯特·弗罗斯特的著名的诗《那没有走的路》,都是在暗夜里设想森林里的故事,抓住一瞬,思考漫长人生的可能。

我走出书店,沿着牛津的南北大街St. Aldeate’s向南走,走到弗里桥,看雨中的泰晤士河,河不宽,让我意想不到的是河水竟很湍急,哗哗的,声音雷动,好像这些声音都能打在我的身上。

我走下河边,看到一个封闭的铁门,推推,推开了,进去,就走到基督堂大教堂的草地的南端,一个人在河边走,没有任何人,我沿着河,在雨蒙蒙的潮湿的沙石路上,幸好穿着走路防水靴,享受一个人漫步的孤独。

二、在很多地方

2022年我去了好多个地方,好几个国家:三月去了墨西哥,去了墨西哥城和墨西哥西南部的城市奥哈瓦,最深的印象是两个城市都有抗议的游行:墨西哥城的妇女三八节大游行,反对对妇女的暴力;奥哈瓦的工人农民举着马克思恩格斯列宁斯大林像大游行,要求发工薪提高工资待遇。我参加了第一个游行,第二个我震惊地看着这些显得非常疲惫的大太阳下的人们,我无力地看着他们,想到马恩列斯的力量,马恩列斯给亚洲带来了那么不可思议的革命,这些墨西哥工人和农民难道仍然期待这种革命吗?革命后是什么呢?当我无力地在大太阳下胡思乱想的时刻,那刻我已经感染了新冠。

五月中我带着学生去了德国,在柏林与慕尼黑各待了一个星期,我们参观了很多博物馆,大学和科研单位,对德国科研水平印象深刻,特别是参观了量子对撞机,我以前以为那是很大的机器,原来是很小的机器,让我吃惊。

学生回美国后,我累了,一个人去了纽伦堡和海德堡,各待了几天。一个人的旅行,让我与书本和风景对话,非常愉悦,放松,休息。我太喜欢德国的小城了,德国的这两个小城非常安静迷人,美丽古老。难道是哲学和音乐使德国的小城与其他欧洲的小城不同吗?

接着我飞去了波罗的海的小国爱沙尼亚,在这三个波罗的海的小国首都各待了三天,在立陶宛的首都维尔纽斯的时候,我真累了,疲倦了,四个星期的旅行让我疲惫,想回家了,取消了其他的旅行计划,临时买票飞到法国,下了飞机直达巴黎北火车站,坐了一个多小时的火车到了乡下,老伴在火车站接我。

夕阳下,他站在小得只有一间红房子的火车站前,身躯矫健,天蓝色的体恤衫,灰蓝的短裤,看着下了火车的我,拿着小箱子,向他走过去,他用手挡着强烈的夕阳的阳光,试图分辨出背光中的人是不是我,看到是我,他的脸浮现出笑容,从心底漾出的笑,让我怦然心动,他疾步走过来,把我搂住,火车从我们的身边,启动,缓缓开过,我们一起迸发出大笑,异口同声地笑着说:“太浪漫了!跟电影似的”!我们笑个不停,直到现在还常常提起那一刻的可笑。

到了沙屿洼后,我彻底地筋疲力尽,躺在老屋的阁楼上,躺在自己的床上,看着天窗,我天天躺着,休息,拿着手机,决定开始学法文。这么多年我不想学法文,觉得没什么用,现在,我决定锻炼自己的记忆力,开始学一门新的语言。

七月底正是意大利最热的时候,我们去了意大利,去了老伴父亲出生的村庄,在维罗纳小城里,我没有进到罗密欧与朱丽叶相会的院子里去,排队的人太多了,我路过门口看看,然后就吃了特别好吃的披萨。天气热得我只想回凉爽的法国去,我在一个意大利人家外面坐着等老伴买酒,他跟做酒的酒家聊天聊了两三个小时,我坐在外面的树下,跟这个人家的中国儿媳聊天,是的,到处都是嫁给其他种族的中国女人。嫁人,到今天仍然是女人的改变生活的捷径,做一个不结婚的女人需要很大的经济和心理实力。

我们在德法交界的小城斯特拉斯堡停留了两天,这座小城具有德法两国的优美,这是一个特殊的城市,有太多的文化和历史值得一看再看,值得再来。

十一月初我去了美国北部的城市明尼阿波利斯,我没有想到这就是“黑人的命也是命”这场文化革命的发源地,到了这里才明白这个。这座北方大城市给我的感觉就是森严和寒冷,真不可思议有这么多人住在这里,这样森冷的生活让我觉得只有侦探作家才喜欢住,因为寒冷里你只有靠想象才有让人惊心动魄的谋杀和爱情。

十二月底,我又背着揹包出门来到英国,一个人在这里过新年。今天就是新年前夜,明天就是2023年的第一天,我走了这么多路,换了这么多的时空,早上醒来的时候,常常有种时空的错位:我在哪里呢?

今天值得一记的是我学习法文的第191天,191天,天天坚持学一两个小时,法文的阅读能力大为提高,可是说起来还是笨笨的,我在法文里感受的思考逻辑跟英文有那么大的差别,有时候我怀疑人的区别其实是语言训练的区别,比如,法语中“我散步”是“我带着自己散步”,而中文和英文都没有这种感觉。

我今年一年在各地都是带着自己散步,我走了很多的路,也尽量走了很多别人不常去走的路,我爬了很多小山,在海德堡爬到最高的山顶,眺望河谷里著名的大学城,想到知识的积累,所谓诗礼簪缨书香门第需要多少代的努力。

在旅行的每个地方,我都尽量走很多的路,走很少有人走过的路,我渴望看得更多,我渴望从不同的角度看一个地方,这种对一个地方不同角度的探索,也常常让我觉得自己是out of place: 我在这里,却也不在这里,我不是在这里,我是在这里的之外,在所在的地方之外。

三、Out of Place: 在却不在

今天在雨中沿着牛津小城道路,我浏览路过的牛津大学的学院,这里有三十九个学院,共四十四个学校,我只能走马观花,我从过往的阅读中记住的学院也就几个,比如基督学院,英国十好几个首相都毕业于此,是单个学院出领导人最多的学院;还有三一学院,圣安妮学院——艾瑞丝·默多克在这里教书,萨莫维尔学院,也是女子学院,英国的保守政治家玛格丽特·撒切尔夫人毕业于此,当然,本地出生的作家朵莉丝·L·瑟耶斯也在这里就读。

路过每一个学院,我都会在门口停留一下,想象几百年来一定有很多如我一样充满梦想的人在这里驻足过,朝里面观望,我不禁摇头莞尔,嘲笑自己过分的多情感伤主义。其实,那些充满梦想的年轻人跟我有什么关系呢?我只能在此刻来到这里,在我生命的晚年来到这里,我不可能在充满对未来幻想的年龄来到这里,而且,更真实的是,这里不是我的地方。我只是一个匆匆的过客,我永远是一个外边的她者,不属于这里,我在这里,我其实并不在这里。

那种out of place(在却不在)的感觉挥之不去。

表面上看我是一个年迈的中国女人,身穿着运动裤,登山鞋,羽绒服,跟这里的典雅没有关系,可内心里我却仍然是那个十六岁的充满好奇和渴望的少女,好像还穿着花衣裙,青春的嫩黄色还挂在枝头,记得十七岁那年我第一次发现了春天的嫩黄色,我们去那里的军工厂学工劳动,每天我从北京的西直门乘车,在东直门转车,再到酒仙桥的工厂。那个时候我觉得这是非常长的路,好几个小时,我每天挤车,挤在密集的人挤人的公共汽车上,尽量看车窗外边,我看着从东直门到酒仙桥乡村公路树木的嫩黄,第一次意识到春天是嫩黄色的,我惊喜地看着车窗外的闪过的树林,我从来没有意识到早春是嫩黄色的。

其实牛津的一些树在这深冬里也有嫩黄色的,远远看去,雨中的迷蒙中有淡淡的黄绿色,如一副水墨画。淅沥沥的雨中我走到大学公园,只有几个遛狗的人们,我在湿漉漉的路上,没有方向感地走,不知怎么地就走到了牛津大学的自然博物馆。

我在博物馆旁边买了一杯茶,我需要热量,然后走了进去,原来这里是孩子们的天地。我坐下来,看着那些带孩子来的父母们、祖父母们,我再次陷入时空错位中:我的孩子小的时候,我不也是这样吗?每个父母都想给孩子提供最好的一切,但是孩子们呢?他们会怎样报答父母的厚望?我们应该对孩子抱有期待吗?期待难道错了吗?我的母亲对我有什么期待么?可是我没有实现她的期待,内心的痛再次卷过来。这种痛已经折磨了我十年,我十年里每天都跟母亲交谈,我想问她那么多问题,失去母亲的痛,是没有人能分担的。

Out of Place: 在一个你觉得不应该也不属于的地方,这个翻译很啰嗦,我想到爱德华·萨伊德的回忆录的题目就是这个词,中文翻译成了《格格不入》——这个翻译强调不兼容,不妥协,但这个词的真正意义不是跟外界对抗,而是错位。

2022年这一年来,我的主旋律就是:out of place —— 错位

四、不在这里

我感觉错位的最主要的原因之一,是俄乌战争对我认知的颠覆。

这场战争改变了我对世界的看法,对我的震荡不亚于我上大学的时候中国讨论实践是检验真理的标准时对我的思考的颠覆,四十多年前,突然开放的舆论让我意识到美国普通人的生活,根本不是报纸书籍课堂上教育我们的水深火热, 而是好得我不可想象。我记得那时我最喜欢读的一本杂志介绍美国人的生活,我的认知被彻底颠覆了。 从那时起,我就不再相信我所能阅读的书和文字中对历史与世界的描述。我成为了一个对西方充满理想化的阅读者。多年后我自己写的关于美国的书,也起名为《想象更好的世界》。

俄乌战争对我来说再次是颠覆性的,它颠覆了我对西方的认知,让我突然看到了西方的内核,我对西方的理想化彻底消失了,我跟西方主流叙事拉开了巨大的距离,我从一个跟着主流叙事走的阅读者,变成了对主流叙事持深深怀疑的阅读者。这个转变的过程让我自己也很震惊。我变成了对西方“自由主义政治叙事“持深刻怀疑态度的人。

俄乌战争爆发的时候,我很震惊,对俄国发动战争的行为也很震怒,因为“侵略“这个词让任何爱好和平和公正的人都会愤怒。我反战,连续写了三篇短文,记述我的感受和思考:《乌克兰:一场改变世界的战争今天爆发了》(Feb. 24,2022),《乌克兰,我为你哭泣》《Feb. 25, 2022)以及《和平运动:让我扩大你的声音!》(March 26, 2022)。(https://matters.news/@humeili)

后来我就再也没有写文章了,第一是文章发不出来了,中国的网站——我唯一能上的豆瓣,已经不允许我再上,除非我提供护照等文件,我不得不转到另一个网站Matters,那里我几乎没有读者。第二是我跟西方主流舆论有很大的距离,我突然觉得如果我说话,就似乎站错了队,站到了一个非常尴尬的行列里,那里站着这样几种人:第一;世界传统左翼知识分子,他们的年龄似乎都比较老;第二,世界和平运动活动者,这是在西方不容易看到的群体,他们不活跃但试图发出声音;第三,美国或的右翼自媒体人,比如美国的Judge Napolitano - Judging Freedom(https://www.youtube.com/@judgenapolitano-judgingfre7226/featured);希腊的Alex Christoforou(https://www.youtube.com/@AlexChristoforou)等等,第四某国政府。

战争的受害者是普通人。我作为一个普通人反对任何战争,但我同时也理解俄国为什么要打这场仗,我理解俄国的立场,我很震惊地看着美国政府的立场,看到这是一场非常复杂的让美国政府极度兴奋几乎快乐的战争。

我之所以自称理解俄国的立场,是因为几年来我一直在学习俄国历史和文化。因疫情和隔离,我有时间和心境重读俄国的小说和诗歌。我重新阅读托尔斯泰的《战争与和平》和他的短篇小说,特别是他晚年的宗教小说。我重读了契可夫的短篇小说,重读他的戏剧。我还重读了车尔尼雪夫的《怎么办?》——这本年轻的小说——是思想异常年轻的小说。我在很多深夜阅读陀思妥耶夫斯基的《卡拉马卓夫兄弟》,总是看几页就停下来,思绪万千,这种冗长的文字,真是长篇的交响曲,读着读着我就陷入另一个思绪里。

是的,我热爱俄国文学,来到美国之后,我喜欢阅读美国作家的散文或短篇小说,却没有耐心看美国的长篇小说。长篇小说,我仍然只喜欢看俄国的或东欧国家的。我对俄国文学的热爱是从少年时代开始,那时是囫囵吞枣,只是热爱阅读,这几年因为疫情,有了大块的时间,在重读俄国文学的同时,也看了大量的俄国历史电影、电视剧和纪录片,可以说我找到了我能看到的俄国历史片,只要网上能找到的,我都看了。

这一切都是为了我去俄国的旅行做准备。疫情开始之前我就在学习俄国的历史,因为计划去俄国旅行。加上最近几年的失眠症,让我有大量的时间躺在床上听关于俄国的讲座和书。Podcast上有一个人专门讲俄国历史(https://russianrulershistory.com/)。 我从2015年开始听这个播客,把他讲的上百个讲座,听了好几遍,还根据他提供的书单,阅读俄国的历史。

如此对俄国历史和文化的时间投入,还来源于我似乎无法解释的跟俄国知识分子传统的亲近。俄国知识分子的精神有种深刻的悲伤与怜悯,无论是托尔斯泰的晚年的哲学思想,还是陀思妥耶夫斯基在他所有著作中表达的对人性的怜悯,都让我觉得十分亲近。

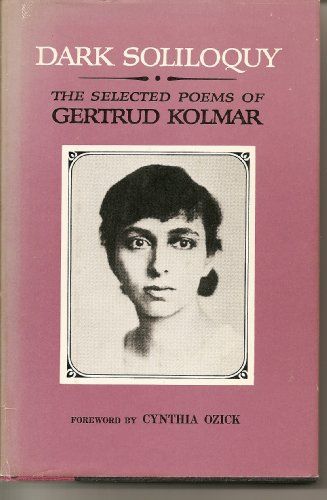

当然还有其他原因。记得我还在中国社科院外文所工作的时候,一天我在所内的图书馆里打开一本诗集,诗集的题目是《黑暗的独白:格楚德·科尔马诗选》,封面上有一个消瘦的女人,一双大大的眼睛,是一位德国犹太诗人,死于纳粹的集中营里。我打开书,其中有一行诗,深深地印在我的脑子里:somewhere in Russia, somewhere in Russia, there is my soul.——“在俄国的某个地方,在俄国的某个地方,有我的灵魂“。我当时泪目,觉得是我内心的声音,这就是多年在书中阅读的我对俄国的感觉。

俄乌战争爆发的时候,因为以上这些原因:对俄国历史的阅读,对乌克兰问题的关注,以及对当代俄国知识分子的关注和美国政治学理论的阅读,都让我在震惊的同时,对这场战争跟西方主流媒体的叙事有不同的理解。我认为我“知道”在发生什么,当英美主流媒体都在为战争而攻击俄国的时候,我突然发现很少有文章讨论这场战争的原因。他们只是指责“侵略”,却忽视“入侵”后的历史、政治、文化背景。

五、不在那里

而我对这场战争的理解,与西方官方和主流媒体叙事有巨大的区别。那些对我有深刻影响的知识分子和理论、他们的观点影响和塑造了我对俄乌战争的思考,在这些对我影响甚大的知识分子中,我应该承认的第一是俄国公共知识分子、独立节目主持人弗拉迪米尔·庞兹纳(Vladimir Pozner)。

2019年九月,一个偶然的机会,我第一次听到庞兹纳的演讲,他演讲的题目是俄美关系以及乌克兰问题。当时俄美关系已经到了坏得不能再坏的地步了,美国民主党把2016年总统选举失败归咎于俄国的干涉。我那时对俄国干涉美国大选的论点也坚信不移,但庞兹纳的演讲把事情说的非常清楚,他没有为俄国政府辩护,他以一个自由知识分子的角度来看两国之间的关系,来分析事情的来龙去脉,我听了后很震惊,他的论点让我很信服,开始改变我看俄国的眼光。(https://www.youtube.com/watch?v=yoKPd-Lu84U&t=577s)(https://www.youtube.com/watch?v=pzUrJ5e3sZM&t=356s)

因为喜欢庞兹纳的演讲,我因此把网上能找到的他的讲话,演讲和对话全都听了,我像过滤一样搜索他的演讲、对话、访谈。他演讲的主要话题就是俄国与美国的关系,以及乌克兰问题。他展示的是俄国知识分子的视角,这个视角对我来说是全新的,我从来没想过站在俄国知识分子的角度看俄美关系,我完全没有任何精神准备就喜欢上了他这个当代俄国/美国/法国——西方知识分子。(https://www.youtube.com/watch?v=JaUAqOlEIaI&t=283s)

爱屋及乌,我在2020年2月27日订购了他的著作《与幻觉告别:一个苏联主要评论家的非凡的生活和具有争议性的观点》(Parting with Illusions: The Extraordinary Life and Controversial Views of the Soviet Union’s Leading Commentator),这本好几百页的书非常引人入胜,这是一个真正的西方知识分子的心路历程。

庞兹纳出生在法国,长在美国,在德国上中学,十九岁跟父母去苏联,他会欧洲主要的语言:母语是法语,父亲的语言是俄语,在美国纽约长大,在德国接受中小学教育,他的丰厚的西方文化背景让我相信他的分析,他的自传让我看到一个苏联的知识分子对苏联以及西方文化的反思,我的这种相信来自我对一个纯正的俄国知识分子的相信。

在他的影响下,我开始关注俄国与乌克兰的关系,这导致我对2014年俄国兼并克里米亚有了新的认知,让我从历史的角度看这个问题。当然,我对俄国历史的理解早就让我觉得克里米亚跟俄国的关系并不是西方媒体描述得那样。我也曾经搜索我能看到的关于克里米亚事件的视频,希望听到克里米亚人的声音,这种视频在网上不多,但我都看了,是的,百分之七十以上的克里米亚人愿意成为俄国人,而不是乌克兰人,就是2018年BBC的电视片也是这样展现的,这个原因是历史的、文化的、政治的、现实的。https://www.youtube.com/watch?v=1QOPpUQKDbQ,(https://www.youtube.com/watch?v=lzO7gIT5GYU)

于此同时,由于对乌克兰问题的兴趣,我开始接触西方国际政治研究学者约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)的理论。在这之前的几年,我一直在学习西方政治哲学,跟着耶鲁大学西方政治哲学课程阅读课程要求阅读的书。我痛感的是自己来美国多年却没有读过西方哲学传统,所以补课,我需要理解自己所生活的世界的意识形态。

约翰·米尔斯海默的书《大幻觉:自由主义的梦想和国际现实》(2018)让我有如雷贯耳的感觉,他对西方自由主义理论的历史梳理让我把这些年阅读的西方政治哲学贯穿了起来,这本书我认为是任何人研习自由主义(Liberalism)的必读的书。更重要的是,他的书语言清晰好读,他是一个国际关系政治的思考者,独特的思考者,出色的写作者,他的书好读极了,完全没有西方学院特别是美国学院写作的装腔作势。于我,这就是顶尖学者的写作:独立思考,绝不装腔作势,一个真正的思考者,写作者,把任何观点都放在历史与现实的交界处考察,写得轻松好读。

我读他的书是在2021年的夏天,在法国的小村庄里,我没有网络,只有书,我真的是读得十分激动,因为我对自由主义,特别是新自由主义倡导的国际资本对全世界穷国的掠夺感到吃惊。 2016年川普上台后,我无法理解为什么一半的美国人会选举川普,我想理解我生活的社会,虽然米尔斯海默是一个国际政治专家,但他对美国新自由主义对外政策的探讨让我理解了美国新自由主义的理论和现实。

事实上,2016年后我的心路历程大多是在于瓦尔·赫拉利(Yuval Harari)的书的影响下,我认真地阅读了赫拉利的每一本书,听他的讲座。赫拉利谈到新自由主义的失败时说到:“我们要重新讲好自由主义的故事。”我因此问,到底古典自由主义和新自由主义在讲什么故事,是什么失败了?

米尔斯海默的书回答了我的追寻。米尔斯海默从国际关系的角度讨论新自由主义的雄心和失败,让我眼界大开,我开始用比较眼光看弗朗西斯·福山等新自由主义知识分子对国际事务的观点,庞兹纳和米尔斯海默的观点,特别是米尔晒姆对新自由主义国际政治理论的批判,深刻了塑造了我对俄乌战争的看法。

庞兹纳和米尔斯海默早就预言了这场战争。从2012年起,庞兹纳就到处宣讲,呼吁改变美国和俄国的关系,呼吁互相理解,提出为了避免不必要的战争,美国应该跟俄国对话,但美国没有人听,庞兹纳多次来美国谈论乌克兰问题,试图引起人们的注意,美国因为本身民主党与共和党的党争,没有人敢提跟俄国对话这样的议题。对俄国的妖魔化已经进行了很久,美国的主流媒体已经成为美国两党的宣传机器,也不会有人倾听异议知识分子的声音。

米尔斯海默在2014年的演讲《为什么乌克兰是西方的错误》(Why is Ukraine the West's Fault? )https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&t=620s, 帮助我理解国际地缘政治。我第一次听这个讲座还是2020年秋,他的讲座和书让我理解乌克兰的问题是怎么回事,对2019年川普跟乌克兰总统的电话有了背景和历史概念,难怪有这么多的问题。

同样,我在网上看米尔斯海默的视频,也许有几十个,自从俄乌战争开战以来,我听了他做的每一个演讲,对这场战争的分析让我信服,他是“现实主义理论”的创立者,他所论述的“现实主义地缘政治”理论在我看来更准确地描述了历史和现实的国际地缘政治。

就是在这样的知识储备下当俄乌战争爆发的时候,我震惊,因为我不相信俄国真的要为了自己的生死存亡而战;为了乌克兰普通人的安居乐业,我不相信美国会允许战争的爆发和发展;我不相信乌克兰不愿意和谈,因为和谈是乌克兰最好的选择,这样可以避免伤及大量无辜。

更重要的是我对和平运动的热爱。多年前我阅读过一个法国女性的自传,她讲述的就是自己一生参与法国女性的解放,以及二次世界大战后参与和平运动。她的故事给我留下了很深的印象,我因此对西方和平运动有了粗浅的理解。战争是世界上最残酷最邪恶的行径。我坚决反对任何战争,2003年美国发动侵略伊拉克的战争,我就在反战的队伍里,那时我还不是美国公民。我认为每个普通人都会从自己的立场出发反对战争,在我看来,世界上罕有正义的战争,很多战争都是伪正义。我还与一个小朋友讨论这个问题:到底有没有正义的战争?

我也知道这场战争的复杂性,从俄国的立场上看,这是一场生死存亡的卫国战争;对乌克兰来说,这是一场可以避免的战争;对美国来说,这是一场盼望已久的战争,美国太希望让俄国流血了——美国从来都是把俄国看成是眼中钉肉中刺,从历史上到今天,所以这场可以避免的战争就成了美国让俄国流血致死的战争,乌克兰成了大国政治的牺牲品。

我从来没有想到自己会跟某国官方宣传的观点合流,连我的儿子都很震惊:他说,真没想到某国政府竟然在这个问题上说实话呢。我点头:这也太诡异了,不过他们的实话也不会有人信,中国向往西方自由主义思想的知识分子早就凭本能地厌恶国家法西斯主义讲假话的宣传机器,包括我, 他们说的什么都会被看成是谎言,同时,西方宣传机器力量太强大了,也不会被质疑。

这就是我在思想层面的处境:人在美国却不在这里,因为无法忍受轰炸般的主流媒体对战争的狂热。 我人也不在俄国,但我理解俄国的立场, 虽然我反对他们开始的战争。我仍然拒绝听某国官方宣传,我跟他们根本不是一回事,我根本就不听他们说了什么,但是,诡异而尴尬的处境就是如此:当我反战,反对美国的阳谋,理解俄国的立场和政策的时候,我的思想跟美国传统右翼和传统的西方左翼知识思想合流,这是多么奇怪的处境!在西方历史上,面对这场战争,西方的传统左翼和右翼知识分子合流,这是非常罕见的合流,至于美国的两党政治,民主党已经变成了战争狂人,共和党从来都是战争狂人,世界的翻天覆地,这是多么不可思议的重新洗牌,我彻底地out of place。

五、在哪里?

从2月24日战争开始的那天起,我就几乎着迷了一样阅读和听讲。阅读:我阅读报纸杂志上的深度分析这场战争的原因,现况和预测。听讲:我听各种讲座,播客,关于这场战争的原因,现况和预测。这场影响世界未来的战争如何发展,成为我每日最关心的主题。特别是我五月份要去德国,然后要在欧洲住三个月,个人计划与世界局势就这么密切地连在一起。

反战的左翼知识分子,比如美国的公共知识分子年迈的诺姆·乔姆斯基、世界著名的经济学家杰弗瑞·萨科斯(Jeffery Sachs)教授,著名记者和公共知识分子克瑞斯·海兹斯(Chris Hedges)、美狄亚·本杰明(Medea Benjamin)、希腊的经济学家扬尼斯·瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis),澳大利亚的记者约翰·皮尔格(John Pilger),英国著名的歌手罗杰斯·沃尔特斯(Rogers Waters)等等成为我感到最亲切的发言人。德国的“国际席勒研究所”成为国际和平运动的中心,他们每个月都在开会,讨论战争与和平的问题,每个星期都有评论,对西方政府的虚伪有深刻的揭示。我常常听他们的广播和讨论。(https://schillerinstitute.com/)

我在网络、podcast 或YouTube 上听各种演讲和讨论。美国左翼新闻网站和电视频道 ”Democracy Now“ (民主 现在https://www.democracynow.org/)成了我每日必看的新闻节目。这个新闻网站是独立媒体,不由金融大财团控制,1985年,年轻的女权主义记者艾米·古德曼开始其记者生涯,坚持报道主流媒体看不到的世界,她的报道获得过很多国际奖项,1996年她创立了网站并担任新闻节目主持人,如今快四十年了,这个网站和每日新闻讨论评论节目在俄乌战争爆发后,成为美国唯一的允许不同观点的地方,这个网站是美国左派知识分子的大本营之一。

我以前并不是俄国新闻网“今日俄国”(https://www.rt.com/)的忠实读者和观众,我偶尔会看由克里斯·海兹斯的节目“On Contact”—一个访谈节目,主要是对当代知识分子的访谈,觉得他的节目水平很不错,也会偶然看看其他节目,特别是他们的纪录片节目。

俄乌战争一开始,美国政府就关闭了这个网站,新闻上报道说,这个网站和频道工作的人员也都被解雇了。这条新闻对美国大多数人来说,不是一个大问题,几乎没有人注意,但对我却是晴天霹雳一样:美国或西方不是有言论自由吗?原来这些言论自由也是有限制的啊。再说,“今日俄国”并不是一个完全的俄国的宣传频道,有很多批评俄国的报道,我以前浏览的时候,注意到它对俄国的批评,我没有想到这个网站会被彻底关闭。随后,欧洲英国等全都关闭了这个网站和频道。

也就是说,在西方,你听不到俄国的声音,西方标榜的“言论自由”突然变得非常虚幻。我一直认为倾听不同方包括敌对方的意见是非常重要的,中国人说,知己知彼,百战不殆,我在课堂上总是对学生说要听取不同意见,我甚至要故意让学生争论,因为只有不同的意见才能照见我们自己思维的局限。当普通的西方人需要知道俄国怎么想的时候,西方阵营的政府关闭了俄国的网站。

只有俄国不同政见者的网站才被保留:《莫斯科时报》(https://www.themoscowtimes.com/)是一个批评俄国政府的持不同政见者们的网站,我仍然每天浏览,希望听到俄国的不同的声音。

中国的抖音上似乎比西方要开放的多,对俄乌战争的看法有多种观点,我不太理解为什么抖音上可以有不同的观点,这也是颠覆我的认知的一个事实。在西方你基本听不到不同的观点,除非你努力寻找,在抖音上,中文时事评论节目里关于俄乌战争有非常不同的观点,他们常常就跳到我的手机上,我都不知道他们是从哪里来的。

我的世界就这样突然颠覆了,过去是白的,现在变成了黑的;过去是黑的,现在变成了灰的,美国的地缘政治政策变得非常清晰而可疑,新自由主义以及美国政府内的新保守派们领导的对外政策也变得非常可疑,美国弗兰西斯·福山等为代表的新自由主义理论也变得非常可疑。

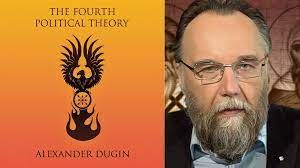

2022年的夏天我开始阅读所谓“普京的大脑”的俄国哲学家亚历山大·杜金的著作。我第一次得知杜金的名字是看加拿大著名的主持人斯蒂夫·派克因(Steve Paikin)的采访节目“The Agenda”。这个节目很出色,主要以采访当代知识分子为主,谈我们关心的各种问题。我无意中看到了这个视频” Who is Alexander Dugin“?看到这个被采访者很年轻,也没多注意这个人的名字,只不过无意地得知了Dugin这个名字,我并没有对此多加注意。

俄乌战争之后,看到有中文文章说俄国的哲学家杜金是普京的大脑,也是俄乌战争的蓝图策划者,该人是一个法西斯主义者。我看了文章后,到网上找英文的名字才知道是 Alexander Dugin。我恍然记得看过这个名字,再次找到这个八年前的视频,看了好几遍,顺藤摸瓜地得知了这个被采访的年轻的学者麦克·米勒曼(Michael Millerman) 的命运。 接受采访的时候,米勒曼还是个博士生,就是因为这个采访,他的命运发生了翻天覆地的变化(https://www.youtube.com/watch?v=JFI6fg8NITg&t=54s)。

那个采访节目是在2014年12月5日做的,访谈节目播出后,米勒曼的博士论文委员会的几个教授都怒而不再做他的导师,原因就是因为他居然为杜金说“好话,” 并翻译了杜金的书《第四种政治理论》。米勒曼不得不另组博士论文委员会,他最终拿到了博士学位,他博士毕业后无法在西方大学找到教职,因为他对保守主义哲学家的研究,他的研究对象主要是海德格尔,斯特劳斯,杜金等等。现在他自己在网上办哲学课,收费教授哲学。https://millerman.teachable.com/

这个故事本身就让人相当震惊:西方的学术自由,本质上也是一个虚幻。你不能研究意识形态与大多数人研究的不一样的东西,你或者发表不出来,要不你就必须在学院之外谋生。西方大学标榜的“学术自由”其实也是有“潜规则”的,在意识形态上你不能越线,这个线看不见,却影响你的工作和事业。

2022年的夏天我阅读杜金的书《第四种政治理论》。这是一本小册子,书很薄,写得也很通俗,不是深思熟虑的思想体系,而是一种探索,一本似乎在与读者共同讨论的小书。 书的观点也相对简单:二十世纪的三种政治理念和实践都被证明结果是失败的:共产主义的实践是失败的。法西斯主义实践是失败的,但,杜金论述说,法西斯主义的思想和实践时间都太短,只有几年,他们的失败揭示法西斯主义的理论的谬错还不够深刻,不足以让我们深刻理解这种政治理论失败的根本是什么。苏联九十年代解体后只有自由主义一花独放,但自九十年代以来西方的新自由主义到二十一世纪,特别是2008年的经济危机的爆发让人们意识到,新自由主义所提倡的全球化政治经济,最终获益的是西方,是西方的富人,西方掠夺的是第三世界的资源,剥夺的是第三世界人民的劳动,喂肥了的是自己,当然西方的普通老百姓和第三世界的普通老百姓也沾了全球化的光,他们的生活也提高了,但代价是非常大的。在自由主义的光环下,被损害的人其实是没有声音的,杜金认为,自由主义其实也是失败的,因为自由主义掩盖了地缘政治的真正赢家:西方的政治、经济精英,寡头阶层。

杜金因此设想:有没有可能有一种政治理论,他称之为“第四种政治理论”——即一种新的政治理论,能够开出一条新路,各个文化、族裔、国家、文明既可以保持自己的传统,自己的价值观,也能使普通人有尊严地生活。杜金认为,这种理论还没有真正出现,他希望他的思考能抛砖引玉,他认为这“第四种理论”需要很多人的思考和共同创造。

当然,出于提倡各个族裔、文化、国家、文明的独特性,出于知行结合,杜金自己从一个自由主义思考者变成了一个俄国东正教虔诚的实践者,在他找不到新的可能之前,他回到俄国文化的传统价值观——即东正教的价值观。杜金的思考是希望向前看,却不得已地向后看,他希望能用传统价值观创造出新的政治理论。

该怎样评价杜金提出的寻找“第四种理论”的思想?这是让我非常犹豫的,我不觉得自己有足够的理论知识来反驳或赞美杜金的思考,更重要的,我是自由主义思想教育出来的,我的思考一直都是尊崇自由主义的,从自由主义的体系里跳出来看或想象另一种可能,我从来没有这么想过。在自由主义之后是什么?世界未来的政治体系或地缘政治的可能是什么,我这个阅读者完全没考虑过。

我认为杜金的思考的确有开窗户或开门的作用,虽然我不知道这个窗开出去后是什么,这个门将引领人们去哪里。我们能否跳出习惯和熟悉的思想体系思考?杜金是反以英美为主体的西方的现代性的,他提出,如果你不是共产主义信徒,也不是法西斯主义的信徒,也不是自由主义的信徒,你能找到或创造一种新的政治哲学和理论吗?这个理论或许将更好地保存世界多元文化的特征,并不是全世界的历史完结了,都归于自由主义了,世界有可能有其他的政治和社会组织方式吗?

1848年当马克思和恩格斯这两个年轻人,一个不到30岁,一个28岁提出建立一个新的社会组织方式,那就是共产主义的时候,他们自己也不会想到他们的理论在他们写《共产党宣言》之时的七十年后成为现实——虽然无论苏联和中国都并没有真正实现《共产党宣言》中的目标,他们的思想在与俄国与中国的现实结合后产生的社会组织与马克思和恩格斯的最初理想相差甚远,共产主义的失败,到底是马克思恩格斯理论的失败,还是实践过程中方法造成的失败?

况且,在中国生活过那么多年,现在又在美国的工作生活环境里,我对两种社会都有深刻的体会,我怎么能说我生活过的中国的社会比美国的社会的组织方式更优?我的确看到中国社会的优点,但我看到更多的是中国制度的恶劣,特别是对个人权利的剥夺,个人在制度面前的无力,但这种无力到底是共产主义/社会主义理论的结果?还是中国传统文化的传统政治制度的产物?

对西方把杜金描绘成“法西斯主义者”我也觉得十分震惊,杜金不是法西斯主义者,他认为法西斯主义是失败的,而且,法西斯主义的表达纳粹主义是反人类的,杜金对此毫不留情,同时杜金也不是共产主义者,他研究自己的国家和文化,对苏联的制度他也不赞成。杜金曾经是自由主义者,他的一生的思想也是转变的,但现在他认为自由主义的基础比如“个人主义“是有深刻的局限的,他向往一种新的可能,却也没有找到,反而脸朝向了历史和传统,向后看,他主张的重新阐释传统文化价值,对他来说是东正教。

可是我是中国”五四思想“的孩子,我怎么也无法回到中国传统儒释道三教合一那条路上去,反传统已经存在于我的血液里了。我甚至于无法皈依任何西方的宗教,在西方的教堂里听布道,我的感觉就如同文革时听个人崇拜的宣讲一样。

杜金作为一个政治哲学家,他的思考——他对自由主义的挑战——的确让西方知识界极为不快,因为西方知识界似乎已经达成“共识“——在弗兰斯西·福山等政治哲学家看来,自由主义的胜利已经宣布了”历史的终结“——人类历史已经证明自由主义政治体系大获全胜,没有新的可能了。杜金却提出思考”第四种政治理论“的可能,如此”胆大包天“,西方媒体对杜金的妖魔化是无与伦比的,他们的描述在我看来是根本没读过杜金的书的产物,不值一提。可是,当杜金的女儿达雅·杜金娜在2022年8月20日被汽车炸弹炸死的新闻传遍世界的时候,我震惊极了:思考是有代价的!这是杜金的代价,哲学家的代价,我对我所生活的世界标榜的”思想自由“有了更冷的冷眼。

我为杀死一个思考者的企图感到震惊(杜金女儿的死是一个偶然,被暗杀的对象是杜金)。当然这本来是不该震惊的,古往今来,思考者被杀不是很正常的吗?苏格拉底被雅典的民主讨论判决死亡,原因是苏格拉底的问题让青年人思考与当时人们公认的思想不同的思考,即所谓“腐蚀青年“。杜金的思考提出”第四种政治理论“的可能,居然被乌克兰政府支持的情报系统作为暗杀对象,这种对思考的象征性打击,让我瞠目结舌,而西方媒体的对暗杀这个事件的反应,让我瞠目结舌。

六:2023年的第一分钟

2022年最后一天的牛津,雨时断时续,我在牛津镇里走了一天,四点左右,走回自己租的民宿,我在大街小巷里走,进入房间,看看外面, 天已经完全黑了。

我租的民宿是一幢大房子,房主是一个印度裔的英国人桑迪,我的房间在一楼,房间相当宽敞,落地大窗对着外面的花园,如果是夏天,这是一个完美的房间,但此刻是冬天,落地大窗的窗帘很薄,外面的寒气沁进来,屋内却没有暖气,她只给这个房间一个电暖器,我必须坐在电暖器旁边才觉得暖和,房间里总觉得阴冷。

我刚坐下,打开电脑,桑迪敲门进来,告诉我今晚有一个晚会,邀请我去,我一听是当地人的晚会,就接受了邀请,答应跟她一起去。桑迪虽然是一张印度脸和黑皮肤,但说着纯正的牛津口音,她三岁就从南美洲来到英国,她的父亲曾经是本地的中学校长,她的丈夫是白人,我后来见到她的儿子,白人与印度混血儿,帅得我惊讶,那个十四岁的男孩子美得如同希腊雕像。

其实这个晚上,我已经答应参加一个汉语跨年的诗歌活动《24小时,全球239+位诗人,跨年夜一起读诗》, 一共有12个组,我们这个小组是一个在意大利留学的博士生组织的,我要朗读的自己的诗歌,题目是《对合欢花的误读》,描述父亲与女儿关系的诗歌。因为这个机会,我也认真读了我们这个小组的诗歌,我很快乐地参与这样的诗歌活动。是啊,在旧年与新年交替的时刻,以诗歌进入也是一件多么浪漫和好玩的事情。

我在电脑前等待开始,结果当我试图进入诗歌朗诵网络的时候, 我的电脑必须下载国内的软件等等,弄得我手忙脚乱,等我最终进入项目的时候,已经有人在朗诵了,朗诵的诗人情绪激动,诗歌很高昂,我急匆匆地进去,朗诵后我就出来了,跟着房主去参加他们新年晚会,没有机会听完他人的朗诵。

我很吃惊新年晚会是在牛津镇最古老的饭店之一“The Randolph Hotel, by Graduate Hotels“ 里举行,我们搭乘出租车去,还去接了桑迪的妈妈,八十多岁的印度老妈妈一起去,另外还有就是一个年轻的小伙子,来自保加利亚,名字叫科夫,他对我说,他去过中国,去过云南和新疆的南部。

香槟酒,震耳欲聋的音乐,跳舞,陌生人和几分钟之内认识的人,桑迪穿着刻意打扮的裙装,轻飘飘的纱裙,涂着口红,描着眼影,在那里旁若无人地跳舞,享受自己的快乐。印度裔的老妈妈也站起来跳舞,惹得大家都为她鼓掌,瘦高的科夫站在一边,喝着酒,看大家跳舞。我跟科夫聊天,科夫说他不会跳舞,他来自保加利亚的农村,没有跳过很多舞,他在牛津大学毕业,专业是建筑工地管理。

晚会有二百多个人,女士们各个打扮得非常入时,各个晚礼服长裙,男士们西服革履,翩翩君子。人们喝酒,聊天,跳舞。这个晚上,这是我有生以来第一次毫无顾忌地跳舞,我只是随着音乐,跳自己想跳的舞,想起小的时候,我是那么喜欢跳芭蕾舞,往往在学校放学后,跟几个同学在教室里,我跳吴清华,《红色娘子军》里面的主要人物,靠着柱子,双手举得高高的,仿佛被地主吊打,然后开始跳舞,想象自由解放的可能。此刻, 在一个完全陌生的地方,在完全陌生的人中间,我好像回到了少女时代,我在舞厅里想象着自己的旋转,想象着跳着自己一生都想跳的舞。我人生第一次不在乎旁边的人怎样看我,我随意地跟着音乐旋转,我反正也不属于这里。

新年到来的那刻,人们倒计时,然后就是欢呼,就是跟陌生的人相拥,互道新年快乐。我对左右的人说新年快乐,左右的人也对我说新年快乐。我跟科夫拥抱,跟桑迪拥抱,跟桑迪的母亲拥抱,我们好像老朋友一样互相祝福新年快乐。我注意到,除了桑迪和她的母亲,除了我自己,我没有看到任何一个有色人种。晚会里的人们很多过来跟桑迪的老母亲拥抱,并赞美她,她大概是这个晚会最老的人。我那刻看到的都是人们的善意。

也许这就是新年的意义:满怀善意地开始新的一年,我们完全不知道明天等待我们的是什么。我到酒吧台要了另一杯香槟酒,在这个新年的第一时间里,我举杯跟科夫庆祝我们的相识。我说:很高兴跟你认识,在这个我觉得非常out of place的地方。科夫说:谁不是out of place? 我根本不会跳舞,我一辈子都是工作,工作,英国不是我的家乡,我的家在保加利亚北部的一个小村庄里,不过,今天是新年,我带你去玩吧,我带你去看看丘吉尔出生的房子去。我说: 好,Cheers, 为我们的out of place!

2023年1月——2月12日 写完于俄国木屋

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…