【系列】葡萄牙的大發現與世界經濟——序之下:感官的幻覺與觀感的記錄形式,以及精神發現並軌而行的擴展

葡萄牙國家的資助作為航海活動開展一個推動因素,事實上促進了在航行線上,跨越五個氣候帶的諸多人群的交流。對航海者而言,處於“發現”未知土地當時歐洲仿佛史無前例,耗時最漫長的旅程,他們得以有足夠的時間書寫,不僅將文字——阿拉伯-印度系統用於記錄文本,抒情表達和對好奇之物仔細的描述更在知識革命後無意間創造一種新的可能。他們將規劃出完整,經精密量度的新藍圖,而且新思想和文學-想像傳統在基於精細的地理數據(經緯度的改革)-書記系統具象化(地圖中的附注描寫和比例尺)納入了革新議程,使得人們得以在今日研究和葡萄牙航海活動如影隨形的精神革命這個有關於觀念-技術-社會行為的集體過程得到方進的海上載具便的指示。

我們還得以先從豐富的記錄文本入手:大量文本涉及商業流動和船艦製造,當中所蘊含經濟交往的事實,為廣博的航海交往史的藍圖中繪出了分佈在不同地理板塊;另一種解釋會將我們的關注點轉移向溫度帶和植物帶——兩者都是交換網絡中複雜交纏的參考線(1)。當然,考慮到它們一方面反映著人類的交往和有關傳統的價值交換和匯通活動(16世紀由尼德蘭商人創造的風險計算和量化保險制度亦將粉墨登場)在數世紀之間從海隅-岬角和海岸線,半島及島嶼之間逐漸深入到高原-山地-河流內流區的相關/非相關的生態-社會系統(2);另一方面,航海水手即將留下探索中最確證的人類足跡——發生在這一階段的經濟活動以前,這些技術精英的腦海中會先反映出這篇序最後一部分的主題,即描繪真實世界的奇幻繪圖和講述歐洲貿易盛況的詩歌。

1.1. 文本的描述與呈現

中世紀持續數世紀的基督教理論的辯論與分裂,使得謹慎信仰上將精神傳教的擴展身體力行的方濟各會一類的修會逐漸登上前臺。方濟各會的理念將嚴格隱修,禁欲的狀態和仿效聖徒走遍全地,建立教廷的福音傳播網路兩者調和,並將基督教義的理念與通向神秘土地的探索聯繫起來。佼佼者有如聖弗朗西斯科·德阿西西,他是13世紀在法國受大學教育的義大利人,出身世俗富商;而1205年由西班牙多明我修會的創始人聖多明我則出身古斯芒貴族家庭(3)。看來早在海上擴張活動之前,11-13世紀階段地方修會與教區組織就利用當時貿易線路的繁榮而繪製出一種神秘,純潔化的擴張理念,此時他歸於對自然界增強的好奇心和——不消說,和部分世俗的易貨欲望在經院哲學體系下尋求一種解釋。按照歷史事件的發生而言,13世紀影響持續數個世紀的藝術復興就為歐洲各國的文學,檔案學以及科學哲學運動添磚加瓦。基於包括航海藝術因素的數量體系逐漸紮根在人們對所處地方以外的態度之中(包括歐洲內部,主要探訪對象如巴斯克人、馬爾他島上的居民和波羅的海地區以及莫斯科大公治下的羅斯東北地區)。

中世纪的基督宗教系统中,全球知识的来源及其想法主要来自于庞波尼乌斯·梅拉的《世界地理》(De Situ Orbis)和老普林尼的《自然史》(4),两位作者在图像上灌入了奇妙的幻想填补未能亲眼所见的空白,对人类所在的球体给出了现实和幻想不可分割的影响。

往後不少作家和製圖家所做的只是對他們理論的總結或彙編,不具有一定原創性。1223年左右由聖奧古斯丁等人原創的地圖作品經精簡處理,名為《世界的播種》(Semeiança del Mundo)的書籍則是受老普林尼和梅洛影響的又一地理學作品,它卻是伊比利亞半島上第一份帶有半島浪漫主義的地理學作品。這一系列的地理繪製不僅在技術-幻想思路上遵循著古羅馬地理學者和博物學者的脈絡,宗教理念上幾乎所有信奉天主教會的技術人員都受到祭司王若昂(Preste João)傳說的影響,包括傳說真實流傳的祭司王若昂的親筆信全文的資訊廣為流傳。(5)法國人Pierre d’Ailly的Ymago Mundi 則繼續追隨老普林尼、索林努斯、奧索留斯和聖伊西多爾等人的步伐。

關注漫長的傳統可以讓我們更為敏銳地察覺到變化的細節,而漫長的傳統本身同樣無休止地流傳,歐洲對阿拉伯人地理學著作的翻譯於強行重賦其聖經典籍意義成為了歐洲地理學長期以來產出的範本,這一種不合時宜的地理學確實看來突兀。它向13世紀至15世紀向人們展現的世界不僅光怪陸離,而且富有警戒意味,“頗為讓人的意識止足不前”(採取一種純批判的態度審視而言):

地圖中的表述處理:世界除伊斯蘭教之外,整個世界是由怪物、神童和奇跡組成的集合體。恒河源頭中居住著沒有嘴巴的阿斯泰人,他們靠嗅聞植物的芬芳維生,不吃不喝;印度的其他地區則富有獵頭者和吃蛇的人,他們靠這種長壽秘訣,人人活到四百歲;而在troglodytes的西部,則生存著沒有脖子的類人部落,這些人的眼睛長在肩膀上。亦相傳印度斯坦有只長出一只腿的人民,他們以跳躍前進,反應卻極其敏捷,長著狗頭並以吠叫傳達資訊,依靠打獵為生;而東方的主教,最受盼望的祭司王若昂則坐擁著珍奇薈萃的國土,他的土地有來自不同地區和不同顏色的駱駝、獅子、老虎、熊、老鷹、蛇等動物,到處都有神話一般的寶藏,居住在由烏木和水晶搭建的皇宮裏面,點綴著寶石的星空天花板由四根黃金柱支撐;他本人是世界最強大的君主,擁有數十個大國的宗主權,統治三個印度大島,他的國土被發源於人間天堂的河流包圍和穿過,當他議事時,就會召集四方八面的神聖教長,顯赫者如聖多馬的主教、薩摩亞國土的主教、聖裘德的司祭和聖多美、撒馬爾罕和蘇薩的主教以及三萬名巡視神父(6)。

這些地理學的遺產糅合了這些美好的願景,同時人們也會傳說穆斯林的口耳相傳的故事:

從獨角獸到侏儒,他還坐擁著永恆流動的青春之泉,祭司王若昂國土的邊境是無邊際的流動的沙海,其流勢‘非常湍急,時時產生可怕的巨浪’,除了那位國王騎上他的獅鷲坐騎以外,沒有人能穿越這片茫茫沙海。這一片沙海的也和另一則有關曼德維爾的‘航行’傳說相互糅合,曼德維爾還說‘胡椒自發生長在祭司王統治的地區,夾雜在參天巨木和蛇之間;當它成熟時,當地人就放火燒林,原本呈白的胡椒會伴隨被燒焦的蛇一同變黑’。

而在類似的作品中我們也不難發現其內容羅列有關象牙、寶石、製造石灰的貝殼和尼羅河的洪水等,這些篇幅——似乎是少見描述精彩的印度樂章中所迸發的真實音符。但大部分內容仍然在跟隨幻想的旋律而展開,例如‘長著犬牙的人’這一項傳說來自於老普林尼,另外還不乏對吃生魚喝鹽水維生的人,他們出生時通體遍白,隨著年齡增長而身體發黑,變成黑人。他們長著獅子般強健的身體和一雙翅膀,有雄鷹一樣的利爪。另外他身邊還有與獅鷲爭鬥的微小生物,無頭人族——這些人的眼睛也長在肩膀上。種種傳說可謂包羅萬有。

此外羅馬式的哥特式的文字描述為圖卷中這個充滿奇妙的世界做出驚人的說明。曼德維爾1370年的《遊記》中展示了一份充滿神跡和奇跡的清單,它的不少記載都和馬可波羅和其他著名旅行者的描述吻合。而Pierre d’Ailly的《世界圖景》地圖中我們還能完整地看到它,而伊比利亞的巴爾塔薩修士就在葡萄牙抄寫了塞維利亞的聖伊西多爾的二十卷本書籍,這些描述地理學和世界生物學的作品後來在國外出版,而Pierre d’Ailly也針對這份曼德維爾的作品提供不少於八種版本,並且在1521年到1533年從巴倫西亞的印刷廠中面世。而在傳世了三個世紀之久,13世紀《世界的播種》,14世紀的《曼德維爾遊記》中,包括大約在1492年之間拉-朗西埃的全球地圖作品——他稱這份地圖的創作應該歸功於“哥倫布的發現”——都同樣展示了位於投射於整個大地的天堂(Terrel)形象,這幅圖下麵注釋的第一句話是“其隔一望無際之滄溟”(longo tractu terrae et maris separatus)。在葡萄牙,1554年由達米昂·德-戈斯在其著《對里斯本市的描述》(Urbis Olisiponis Descriptio)中討論到有關瓦羅、普林尼和索林努斯的說法,其實就是關於一則“在盧濟塔尼亞,母馬靠風生出小馬”的說法。儘管他經裁斷後對此持懷疑態度,但他仍然傾向於接受這一說法。“因為當時的物理學家承認不經性交的生育:這甚至包括所提及有人類聲音的蠑螈和海人”,戈斯甚至補充了他水手朋友的證詞,傾向於證明葡萄牙海岸這一生態學上的事實。

1.2. 詩歌和民歌

在15到16世紀的文化中神奇和真實繼續並存,人類史上只有在17世紀建立起機械理論的延伸科學時,這種神奇才會被徹底消除。但當時葡萄牙的東方地理學家加斯帕·達克魯士修士(Fr. Gaspar da Cruz)在1569年寫就有關傳統地理學的文章仍較為正確地描述了印度西北的環境:

“古人傳說的卑格米人就是在斯基泰邊境生活的斯基泰人,他們長得非常矮小,和獅鷲爭奪黃金財富,這則說法據說只是神話,就像他們所說的其他事情一樣;他們還說印度有的人‘嘴巴非常小,用一根管子把食物喝進去,他們常年要被人踩在腳下,有的人還長著一只大腳,放在人的頭上蒙上一層陰影’——從這些地方所聲稱的事實,都是在葡萄牙人發現印度以後的神話。”(7)

此時實施對真實的有效觀察在技術上和精神條件上仍然困難重重,尤其是東西方之間距離其偉大的征服期已經相隔了四五百年的時間,但是較為真實的呈現視角仍然聚焦在較近的沿海地區,這種真實的呈現搭配的“征服”的基調,從威尼斯商人卡巴諾斯的《關於幾內亞》,瓦倫丁·費爾南德斯關於非洲西北部的名為《埃斯梅拉多城》的彙編,再到16世紀著名的航海水手和船隊藥劑師托梅-皮萊資(Tomé Pires)的《東方志》(A Suma Oriental)也共有類似的文本生成模式,但接下來從詩歌和民歌的視角則更能顯示出這種變化的尺度。

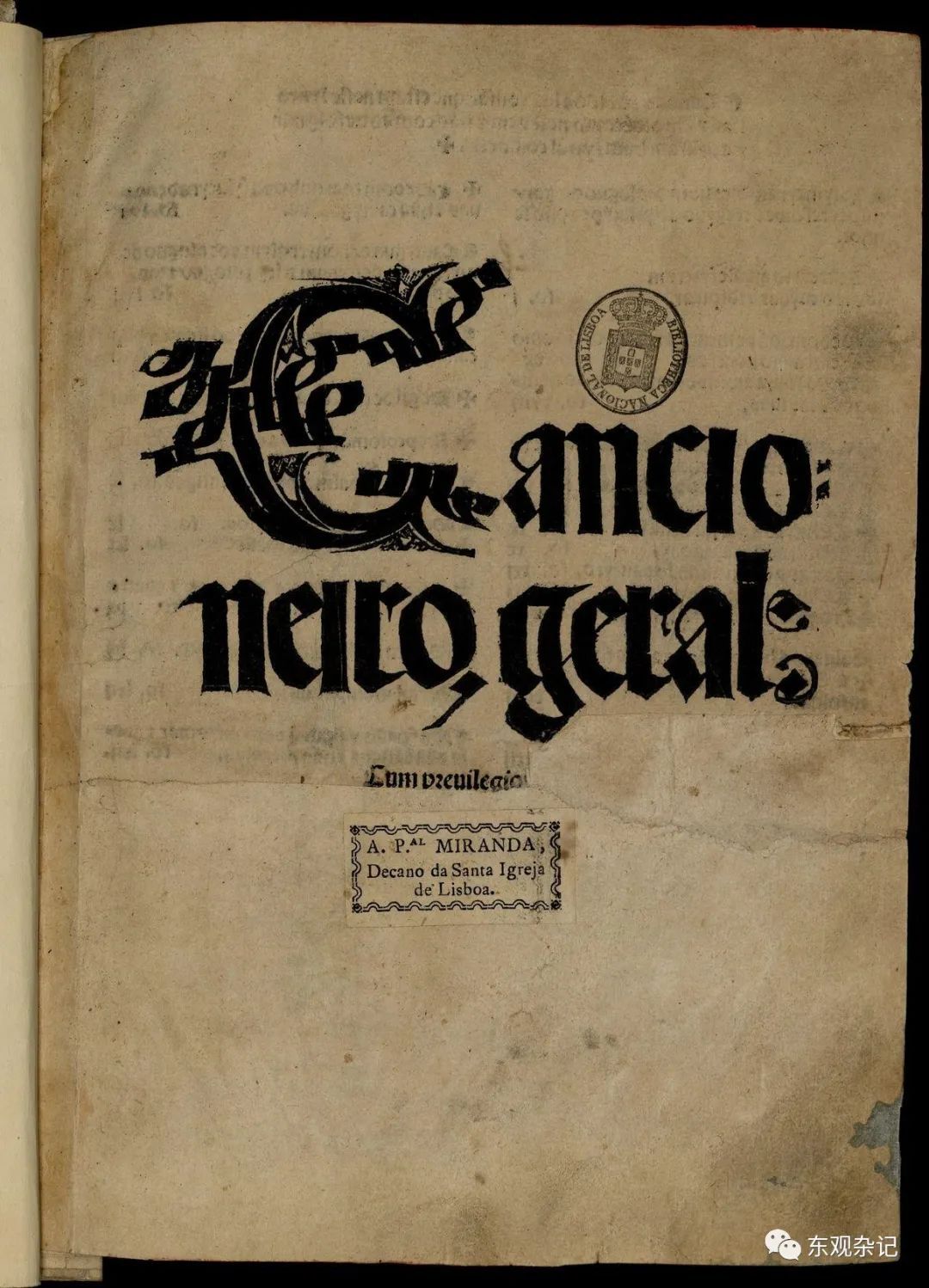

由加西亞·德-雷森德(Garcia de Resende)約1534年所著的《雜記》中稱:

我們在地上看見怪物, 在天上看見大神跡, 超自然的事,戰爭的大奇跡 饑荒,瘟疫, 如此諸事: 人民於賽普勒斯看見了大量的這些事。 羅馬、米蘭和其他地方 我們已經看到了黑色的藝術,它挽救了敵基督(8)。

事實上,在這些由里斯本延伸到遠東的世界畫卷中,奇跡和驚奇實際上已逐漸消失,某本《關於印度的故事》第62-120頁的記載中:可見它的內容主要是炫耀財富和豐富的布匹、金屬,其他真實的香料、藥物、鑽石和其他寶石等),它也講述了在這些地方提供商業行為及其應該滿足的要求,遵守的貿易規則,一連串的貿易與工業,以及其筆下寫出有關航海活動精准的描述:“兩股風,兩股季風,它們總是從後面走來”。除此之外,還附上當地商業所得主要日薪的說明,祭祀的描述,當地特殊的性習俗等(9),另外作者在描寫中表明自己對當地的政治機構和權力繼承方式表示反對。誠然,有關印度種姓制度和喪葬習俗的描述在此是精確的。而假如人們沉浸於被異國情調迷惑,就會沉浸於現實,從而失去把握歷史事實和構建歷史環境,失去了看待歷史可移動的平面。

然而,在處於變化之中的世界——技術人員思維仍然不盡然能套用到大眾的思維之中,即便若昂一世在位時,在14世紀創作的《時間之書》中,仍指出眼睛是觀察現實世界最可靠的工具。這些事實也告訴我們有關地理-航海事務和自然認識及描繪方法,乃至於後來的經濟系統都是基於過去許多遺產的饋贈,這也造成他們有時展現得相互矛盾。應當承認當時因地理環境和社會環境造就的,文化圈之間影響是不平等的。人們將這些轉變與他們的思維方式和情感體驗結合起來,進而處理一些矛盾現象的時候,預示著新的時刻就即將到來。加西亞·德雷森德不止一次強調,他的目標就是保留對這些“新事物”永恆的記憶:

新奇之物 世界大事 和驚人的變化 未知的生活和習俗 無數的開端與啟程。 無數的遠航和徘徊。 驚人的狂潮跌宕。 世間無數好壞衰榮。 人們實現無數事情,卻又丟棄無數事物...... (序)(10)

新事物在一定程度上標誌著一種進步,在葡萄牙人中確保了現代人比起古代人所擁有的優越性。最為直觀的是費爾南多·奧利維拉在他的《船艦之書》中寫下:“很少有人讀到希臘人或拉丁人在他們的地中海以外的地方航行,那只是他們的船的能力:我們現在也有能力在全世界的海洋上或大部分的海洋上航行。我們的主人在我們的時代會發現,而他們的主人永遠不會知道。在這一點上,我們所獲得的頌揚要比希臘人和拉丁人多得多:因為我們在八十年來為航海所做的事,比他們在兩千多年所做的還多。而在這門藝術上的完善,也比他們做得更多。”在地理知識的實踐性發掘與掌握中,葡語詩文中也更為直觀地展示出他們抱持的驕傲,“仿佛人們歡呼著訴說:‘現在葡萄牙人一天內知道的東西,比羅馬人一百年內知道的東西還要多’!”(Garica de Orta Sérgio)。

但這種今勝於古的意識被認為純粹基於他們在生活中的發現,那麼,如果認為這種意識就可能與中世紀的認知框架之間是決裂的,就會形成一種解釋上的撕裂。整個社會試圖從新的生活方式,價值尺度和新的社會精神與傳統宗教目的之間的矛盾,總結出一種新的認識。人們試圖從繁榮的商業社會中提取當時道德敗壞的比喻來反抗這種社會,其中包括羅馬的嚴厲批評(“因為你將失去一切/如果你不改變你的職業”;“儘管用你的強大力量/征服了整個世界,/也沒人會記得你。”)加西亞·德雷森德從世界上如此驚人變化的過程中也吸取到足夠教訓:人們對榮耀中帶來的變化,最終也只會留下記憶,對此,他說:

凡是有智慧的人,知道 將來的事情已經過去了。 全心全意敬愛天主 並心甘情願地為祂服務。 其他都是虛妄 和匆匆過去之事。(第307篇) (11)

世界的變化,當它不導致直接呼籲回歸純潔的信仰時,就會使感覺的方式不穩定,就有了內在變化本身的奇跡。薩·德-米蘭達(Sá de Miranda)寫信給若昂·羅伊斯-薩-德-門斯,說:

我像一個吃驚的人一樣走路 並解釋說 哭訴所有的過去。 懼怕所有未來。(信件二)

雷森德在雄辯地表明瞭相反的觀點之後,還想說服自己,“未來已成過去”,這是因為他害怕未來嗎?今天,偶然的奇怪

--我不知道我是什麼時候來的-- 我要求這樣的照顧 我已經斷開了和眾人的關係。 我自己是個陌生人。 關鍵的懺悔就在這裏。 我對自己感到驚奇 我的變化是如此之小。(12)

愛產生的突然變化,然後在悲傷中穩定,與事物的變化形成對比。

時代改變命運。 我知道它是為了傳遞。 但卻成了我莫大的悲哀 無人可以改變我的不幸。 我的不幸。 無論年月變化都不會改變 對悲傷的人來說,他的悲傷莫過於如此。(13)

詩人克里斯法爾哀歎道:埃戈洛加的詩人。內在的變化導致看到了變化的本質,而事物的變化讓人感覺到傳統上總是一樣的,從這種矛盾中產生了不確定性。讓我們讀一下薩-德-米蘭達的第二十首詩歌。

啊,所有虛妄的,所有變化的事物 信賴你的心是什麼? 就這樣過了一天又一天。 猶如比風更不確定的航船。(14)

風景隨著他靈魂狀態的轉變而改變。

我在這裏已經變成了影子,我變成了花朵。 我已經變成了水果。綠色的和成熟的。 成了聾啞人的歌聲。 現在所有的東西都乾枯了,堆卷在一起。 另外,改變自己,我化為了其他色彩。 而萬物都將更新,我才是無藥可救的。

他最後提出了幾乎像插入《民歌集》的歌曲《皇家》般肯定的信心。與杜阿爾特-帕切科、托梅-皮萊資和其他人——甚至托勒密、普林尼或尤利西斯都沒有航行和知道這麼多——以及對新奇事物的認識。

眼下的新事物 對我們來說是非常明顯的。 如同沒有其他的人 見過這樣的世界。(15)

而這首詩歌的作者迪奧戈-維洛最後將黃金時代放眼於未來。

現在,一切都被發現了。 遠在天邊,近在眼前。 未來的人已經知曉 塵世中的寶藏。(16)

注释:

(1) Lessa, Almerindo. Macau: Ensaios de Antrologia Portuguesa dos Trópicos[M], Lisboa: Fundação Oriente, 1996. p.13.

(2) Lessa, Almerindo. Macau: Ensaios de Antrologia Portuguesa dos Trópicos[M], Lisboa: Fundação Oriente, 1996. p.15-17.

(3) 雅依梅·科尔特桑(Jaime Cortesão). 葡萄牙的发现·第三卷[M], 北京:中国对外翻译出版公司,1997-4. 第57-62页。

(4) Godinho, Vitorino Magalhães. Os Descobrimentos e a Economia Mundial. vol I[M], Lisboa: Imprensa Nacional Presença, 1988. pp. 16-17.

(5) Godinho, Vitorino Magalhães. Os Descobrimentos e a Economia Mundial. vol I[M], Lisboa: Imprensa Nacional Presença, 1988. p. 36.

(6) «Ver reprodução na ed. da Ymago Mundi d'Ailly por Buron, t. III, est. XXIV.»; Godinho, Vitorino Magalhães. Os Descobrimentos e a Economia Mundial. vol I[M], Lisboa: Imprensa Nacional Presença, 1988. p. 38.

(7) Fr. Gaspar da Cruz. Tractado das cousas da China e de Ormuz, com suas particularidades, e assi do Reyno de Ormuz, Cap IV. 又见于中文译版:加斯帕·达克路士著, Fan Weixin译. 中国情况[M], 澳门:澳门海事博物馆,1996. 第一九五至一九九页。

(8)Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. nº62-nº120; Godinho, Vitorino Magalhães. Os Descobrimentos e a Economia Mundial. vol I[M], Lisboa: Imprensa Nacional Presença, 1988. p. 67.

(9) Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. nº 191, p.535.

(10) Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. nº 303, p.716.

(11) Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. nº 307, p.718.

,

(12) Bernardim Ribeiro. Écloga II[M], Lisboa: Escola Tipogr. das Oficinas de S.José, 1939. p.405.

(13) Bernardim Ribeiro. Écloga II[M], Lisboa: Escola Tipogr. das Oficinas de S.José, 1939. p.406.

(14) Cristovão Falcão, Antonio Jose Saraiva. Egloga de Crisfal [M], Lisboa: F. Franco, 194(?), soneto XX de Sá da Miranda, p.394.

(15) Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. soneto IV, p. 177.

(16) Garcia Resènde. Cancioneiro Geral [M], A. Pª Miranda; Santa Igreja de Lisboa, 1559. soneto IV, p. 180.

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…