一個願意承受世界之驚奇的人

五個問題:關於中山大學趙某造謠同校女生“高價約炮”事件

6月17日,微信公眾號“雜思回收站”發表一篇名為《當“我們”作為“母狗”出現在朋友圈》的文章,爆料中山大學珠海分校的十七名女生(後更新為20人)在長達半年的時間內,被該校在校生、亦擔任國際關係學院學生會主席一職的趙某造謠“高價約炮”的駭人情況。據文章報導,趙某截取受害者頭像,以網路軟體偽造出她人裸照和不實微信對話,進而打造出一個“橫跨多院系賣淫、約炮的‘淫亂世界’”。這些不實資訊進而在各大社交平臺傳播發酵,給十數名受害者帶來極其嚴重的身心傷害。隨著受害者發聲,繼三日行政處罰外,造謠者趙某於6月17日晚再被中山大學處以開除決定;18日晚,三名傳謠學生被記過處分。除了要求趙某更加真誠地公開道歉外,受害者們亦表示將使用法律武器捍衛自己的合法權利。但在法律帶來正義之前,有許多問題亟待大眾思考。

首先要問的是,趙某為何要選擇“性”作為謠言的原始素材?除二十位受害女性被趙捏造為“高價賣淫”交易的女主角外,另有一位男生被捏造為約炮無數的“海王”。“性”在此次造謠+傳謠過程中到底撩動了人們哪根特殊的神經?

西方基督教傳統影響之下的“性消極”(sexual negativity) 早已不新鮮,包括桑塔格在內的一眾學者都曾經加以論述。酷兒女權主義者Gayle Rubin早在其經典之作《思考“性”》(Thinking Sex)中指出,“性”在現代西方文明中常被默認為是危險、不具有建設性的,只有為了特定目的(婚姻,繁衍、愛)而發起的“性”方能得到主流社會的認同。在實際情況中,這種“性消極”存在著極大性別差異。在中國,自八十年代以来的商品經濟、消費主義浪潮令社會主義女權此前數十年建立起的平權成果受到衝擊,女性雜誌的封面女郎從女工人、女科學家轉向大眾審美中的“美女”即是一例。而伴隨女性的物化而來的,是她們失去對身體和情欲的話語權。“性”,或者不如更精確些說,女性的“性”常常被貶低、被奇觀化,或直接被噤聲,能且只能成為異性欲望的客體。在父权社會中,绝大多数女性的情欲不屬於自己,它像一顆詐稱是禮物的定時炸彈,對一個女人最簡便高效的攻擊便是罵她“婊子”。

“性”在此次造謠事件中自然具有奪人眼球的功效——任何人似乎都有權談論一個女人的性(除了她自己)並據此定論她究竟是好女人還是婊子。此外Rubin所描述的被分成三六九等的“性”也在此案中暴露無遺【1】。女大學生有性行為很自然,但與男/女友之外的人發生性行為則為不妥;若與多人有性往來,便近乎蕩婦;如果竟然還要收取不菲費用,無疑就是賤貨中的賤貨了。這一整套謠言近乎完美地贴合了复杂幽微的人性,通过利用人們既談“性”色變又忍不住圍觀吃瓜的心理,赵某精心炮制出一個大众喜聞樂見的驚天大瓜,將二十名女性他者化(Otherize)為奴性極深、不顧學業只想賺錢的“母狗”,達到傳播謠言的目的。

值得注意的是其中的性別差異。在父權文化中,一名男性的性經驗豐富度通常與其男性氣質成正比,但對於此事件中被打造成“海王”的男生來說,無中生有的夜夜笙歌反而變成一種污蔑,令當事人承受巨大精神壓力。是以“性別”與“性”的微妙互動頗值得玩味。

其次要問,為何女大學生(又)被物化、被性化?“女大學生”作为一个獨特的社會群體,绝非首次遭到類似對待。如果說,谈论“外國語學校和師範類院校每週末停在校門口的豪車”充其量只算是大眾的自我意淫,那2019年7月由“山東大學學伴事件”引出的一系列争议則是這種物化、性化的明證。山大“學伴”計畫本意在幫助外國留學生更好地融入中國社會,但由於報名的中外學生男女比例不均,中國女生和外國男生的比例分別較高,以致網上出現了“三個中國女學生陪一個外國留學生”的不堪言論;在隨之而來的網路暴力中,山大女生被污蔑為“山大雞”,試圖說明情況的學生則被稱作“護校蛆”,校方甚至不得不加強校園安保措施以應對可能出現的騷擾。今年六月爆出的南京大学招生风波中,一名形象靚麗的女生手舉“你想讓我成為你的青春嗎?”字樣的宣傳板在招生宣传海报上微笑着。由於宣傳中的“我”字實在很難與標語下方女生的具體形象割裂開來,校方举动被理解为變相出賣學生色相以招徠生源。

在山大和南大爆出的爭議中,很遺憾,無論是出於何種目的,“女大學生的性”都成為了眾矢之的。很難具述大眾對於“女大學生”這個群體究竟投射了怎樣的想像,高等教育一般被認為是向上流動的重要途徑,但在重男輕女思想依然根深蒂固的中國,寶貴的教育資源常常傾斜到男孩一邊。而由於上世紀八十年代初期獨生子女政策的出臺,直到2015年底全面二孩政策放開,在近35年時間裡,一大批80、90後女性獲得了接受高等教育的機會,在擁有更多社會資源的同時,她們也成為了象牙塔內外種種目光的焦點。女大學生“應該是”優秀的,最好還是“漂亮的”,更重要的是,她必須是“純潔的”——而判斷她“純潔”的最簡單方式就是她有沒有潔身自好。這種來自封建時代的爹味意淫從不憚以“關懷”之名,“管教”那些年輕無畏的女人(由2013年北京外国语大学女生《阴道之道》表演及其网络宣言引发的议论可见一斑),而至於她們的真實想法,“他們”中的大多數並不關心。無論是山東大學被污蔑為“三陪小姐”的女同學,還是南京大學被校方“利用”的女生,還是今次中山大學被造謠為“母狗”的女生們,她們所犯的唯一的“錯”就是身為女性,卻獨立自主,擁有自己的判斷力且不輕易認輸。

第三要問,科技發展對網路空間中性/別暴力的出現和傳播究竟有何種影響?趙某先截取受害者微信頭像,再利用軟體偽造微信對話,最後以截圖方式將一段段偽造出來的資訊呈現給公眾,乍看之下的“真相”,配以聳人聽聞的“香豔”,結果騙倒了(本應該不那麼輕信的)中大同學又騙倒了大眾。事實上,Digital Sex Crime,即基於數位技術的性犯罪日益普遍,對受害者(絕大部分是女性)造成的影響也更為嚴重。除了比較常見的偷拍、私照洩露外,近年更湧現以報復為目的“色情報復”(Revenge Porn):施害者在未經受害者同意的情況下,私自上傳對方私密照片/影像,從而達到報復目的。如果說“色情報復”還需要有進一步親密接觸方可實施,那僅僅通過把目標女性頭像“換”到色情片女主之上就可以威脅對方的Deepfake技術(又稱“AI換臉”)則更加肆無忌憚。由於線上資源可以被反復下載和上載,即使勒令網站刪除,相關資源也會繼續在網路空間流傳,給受害人造成持久的身心傷害。

2019年11月25日,韓國K-pop巨星具荷拉自殺去世,其死因據稱與生前長期受到男友崔鐘范威脅公開二人性愛錄影有關。具荷拉只是韓國無數受到數字性犯罪傷害的女性中的一員。據“人權觀察”2021年6月的報告,韓國快速發展的經濟、高比例網路覆蓋率和其根深蒂固的男權傳統、女性在社會中的弱勢地位令其成為數字性犯罪的重災區,從2008年到2017年,韓國數字性犯罪案件的數量翻了十一翻,占性犯罪案件總數的20%。而在起訴過程中,除公安、法律系統中的層層障礙、性別壁壘可能會對受害者造成二次傷害之外,在韓國現有體系中,近八成的施害者往往被從輕處罰,緩刑甚至罰款即可了事,網路性犯罪的成本低到可以忽略不計【2】。

情況在改善。2014年英國已通過法律,正式將包括偷窺、佔有極端色情影像等數位性犯罪納入法律打擊範疇。在韓國,隨著2018年“我的生活不是你的色情片”運動、2019年具荷拉自殺事件和2020年年初爆出的"N號房”事件,越來越多的人開始關注網路性犯罪問題,更多的女性選擇現身直面施害者。而在中國,至少從中山大學造謠事件來看,我們的路還有很長。

第四要問,中山大學何以至此?長期關注性別議題的人對中山大學絕不會陌生,因她在很長一段時期內曾經是中國大陸性別教育重要的橋頭堡。中山大學婦女與性別研究中心於2001年經批准成立,是華南地區第一家以社會性別教學為內容、研究及提供法律服務的學術機構,長期致力於通過研究婦女問題來推動社會性別平等與經濟平等。原就職中山大學中文系的艾曉明教授是國內知名女權行動者,亦曾擔任婦女與性別研究中心的副主任,她關注“黃靜案”,關注中山大學女生校園被殺案,也是把伊芙.恩斯勒經典之作《陰道獨白》引入中國的第一人。曾經有一段日子,在艾曉明、宋素鳳、柯倩婷等一干名師的培育之下,中山大學各類性別小組如雨後春筍,各種活動豐富多彩,校園環境极为多元包容。而隨著時間的推移,這股清新多元之風漸漸消失,彩虹小組被取締,性少數主題的活動也被叫停...若一切還似當初,類似今次趙某造謠的性別事件是否可以避免?

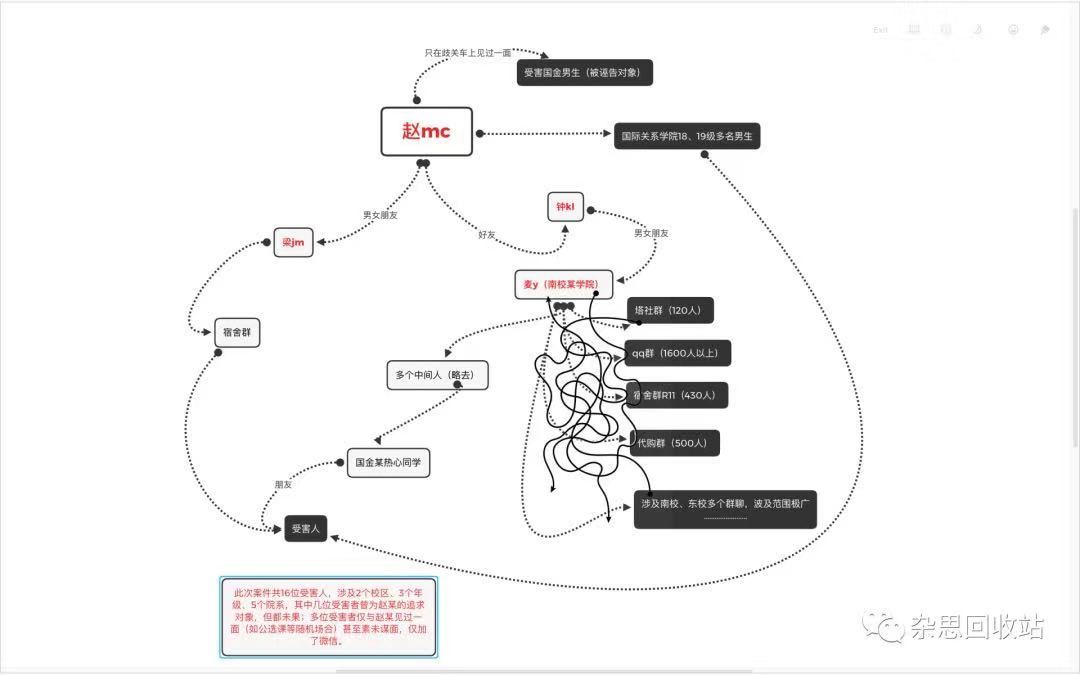

最後要問的是,普通人在謠言傳播過程中承擔了什麼樣的角色?作為始作俑者的趙某,最開始把謠言傳給了自己的女友梁某和好友鍾某,鍾某再傳給自己的女友麥某,麥某隨後在多個百人群組散佈,令謠言最終大肆蔓延。從鍾某事後發布的道歉截圖可以了解到,趙某在將近大半年的時間裡持續給其“分享”此類消息,以至於鍾某最終信以為真,卻“沒有想到他會持續大半年p圖來玩弄他身邊的人”。而麥某傳謠過程中言之鑿鑿的“國關yin窩”“不小心看到了她的逼”更令無數人對謠言深信不疑,其精英女性的身份以一種極其弔詭的方式坐實了父權社會常規的厭女症,甚至得到一眾看客的歡呼。

身處存在巨大信息差與不確定性的現實生活,擁有獨立思考與理性判斷的能力是否只是一種不切實際的期待?唯有那些被拆穿的謠言才稱其為“謠言”,而在那之前,個體該如何對待一個看似可信的信源,如何分辨數字時代足以以假亂真的不實消息,又怎樣克服人類最普遍的八卦天性、低調謹慎地等待“真相”呢?應對“謠言”只會越來越難,所涉及的不僅有常規意義上的知識儲備,更有閱歷見聞、數碼技能,乃至符合時代精神的三觀、良好的品行等,我們是否能夠像阿倫特所期望的那樣,不再繼續成為“惡”之系統裡又一顆平庸的螺絲釘呢?

-------------------------------------------

注1:Rubin認為,在以消極態度對待“性”的基礎上,西方傳統又將“性”按照其目的、是否符合道德觀念等分成三六九等,把更“好”的性(一夫一妻,以生殖為目的的,等)從更“不好”的性(多伴侶,不以生殖為目的,等)中區隔出來。但這種好壞的標準並非一成不變,因為隨著時間的推移,原先被視為禁忌的性行為(如手淫)變得更易於接受,好與壞之間的界限也因此不斷被模糊重塑。

注2:值得注意的是數字性犯罪和現實性犯罪的關係。有韓國政府官員和社工向人權觀察表示,存在施害者在實施性侵害過程中拍攝視頻,再以此要挾受害者的情況。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…