寂静的春天

上海短暂的春天已经过去了,无声无息。之前看过一篇科普,按气候学上的界定,上海的春天年均只有37天,而从3月24日起,像绝大部分上海人一样,我就再没能迈出小区一步。

有一段时间,下楼做核酸是每天唯一被允许走出楼道放风的机会。看到春光明媚,孩子们说,他们想念往年去江滨骑车、踏青、野餐的日子,听得我也一阵怅然,谁不想念呢?

此时,唯一能宽慰自己的想法是:没了我们,大自然或许可以更好。不知道是不是错觉,感觉小区里今春连蝴蝶、蜻蜓和甲虫都变多了,或许也因为少了汽车尾气和喧闹,树木更是无人修剪,蓊蓊郁郁,让人感觉除了人静止之外,万物都在生长。

和别处一样,以往小区里最常见的鸟种无非是上海的“四大金刚”(珠颈斑鸠、麻雀、白头鹎、乌鸫),远东山雀、丝光椋鸟、棕头鸦雀之类也不时可见,但这两个月居然还有两次见到了白鹭和夜鹭,本来它们都出没于后滩的水滨,现在大着胆子扩展了自己的领地。

这倒未必是它们察觉到了我们的沉寂。鸟类学家Steve Hitti曾说过:“如果人类消失了,地球上至少三分之一的鸟类根本不会注意到这件事。”对生态系统来说,我们极有可能并没有自己想象的那么重要。

反过来,这些鸟儿对我们的生活却可能很重要。一位朋友和我说,被封在小区里的这段时光,她每天的高兴事就是突破封锁线去和邻居家的鹦鹉对话。

我谈不上对观鸟有多大兴趣,只不过从小在乡下长大,很自然地就成为我乡土情结的一部分。在这个小区里住了整整20年,虽然一度还曾想做一份“1平方公里的生态”,记录这里的草木鸟兽,但总是顾不过来,直到现在无处可去,只能翻来覆去观察这块邮票大小的地方。

话是这么说,我得承认,绝大多数时间即便身在楼下,我也还是在散步、阅读、沉思,往往是孩子看到了我没看到的东西。昨天老大兴奋地告诉我,在香樟树叶丛里,发现一只丝光椋鸟幼鸟,还不会飞,只会呆呆地蹲在树枝上。早春时分,他还发现了一只乌鸫的鸟巢,每天去看,直到幼鸟全部离巢。

住了这么多年,小区里有些角落我还是第一次去,因为平日里都是固定路线就出门去了,从不觉得那些角落有什么值得探究的。也是这次才发现,每栋楼的通风口,常常都成为鸟巢,似乎丝光椋鸟尤其喜欢在那里做窝。月初,在水池边的假山旁,第一次见到了刺猬,那是一只死掉的小刺猬,孩子有点难过,嘟囔:“它的爸爸妈妈应该也在附近吧?”

在这个寂静的春天,很难不想起蕾切尔·卡森的名著——1962年,她出版了《寂静的春天》,到现在刚好一甲子。她开篇就虚设了一个风景优美的小镇,但不久,“一个奇怪的阴影遮盖了这个地区,一切都开始变化”,“神秘莫测的疾病”笼罩着村镇,人群中“出现了一些突然的、不可解释的死亡现象”,“一种奇怪的寂静笼罩了这个地方”:鸟鸣的音浪消失了,鱼群在死去,果树也因为得不到授粉而结不出果实,这“不是魔法,也不是敌人的活动使这个受损害的世界的生命无法复生,而是人们自己使自己受害”。

当下的处境当然有所不同,说来令人啼笑皆非,由于我们的愚行,可能倒也无意中做对了点什么:一墙之隔的那个世界,看起来像是已经让给动物们了。往日熙熙攘攘的地铁人民广场站外,很多野猫在晒太阳;空荡荡的马路上,成群的野狗游荡;在新泾路上,居然还有孔雀在散步。

这两个月来,这座城市在骤然沉寂下来之后,自然正在复苏。当然,上海的每一寸土地都受到强烈的人工干预,所谓“自然”大抵也是驯化的景观,但即便如此,当这种驯化停止,一个“文化为野”(rebarbarization)的反向进程就开始了。

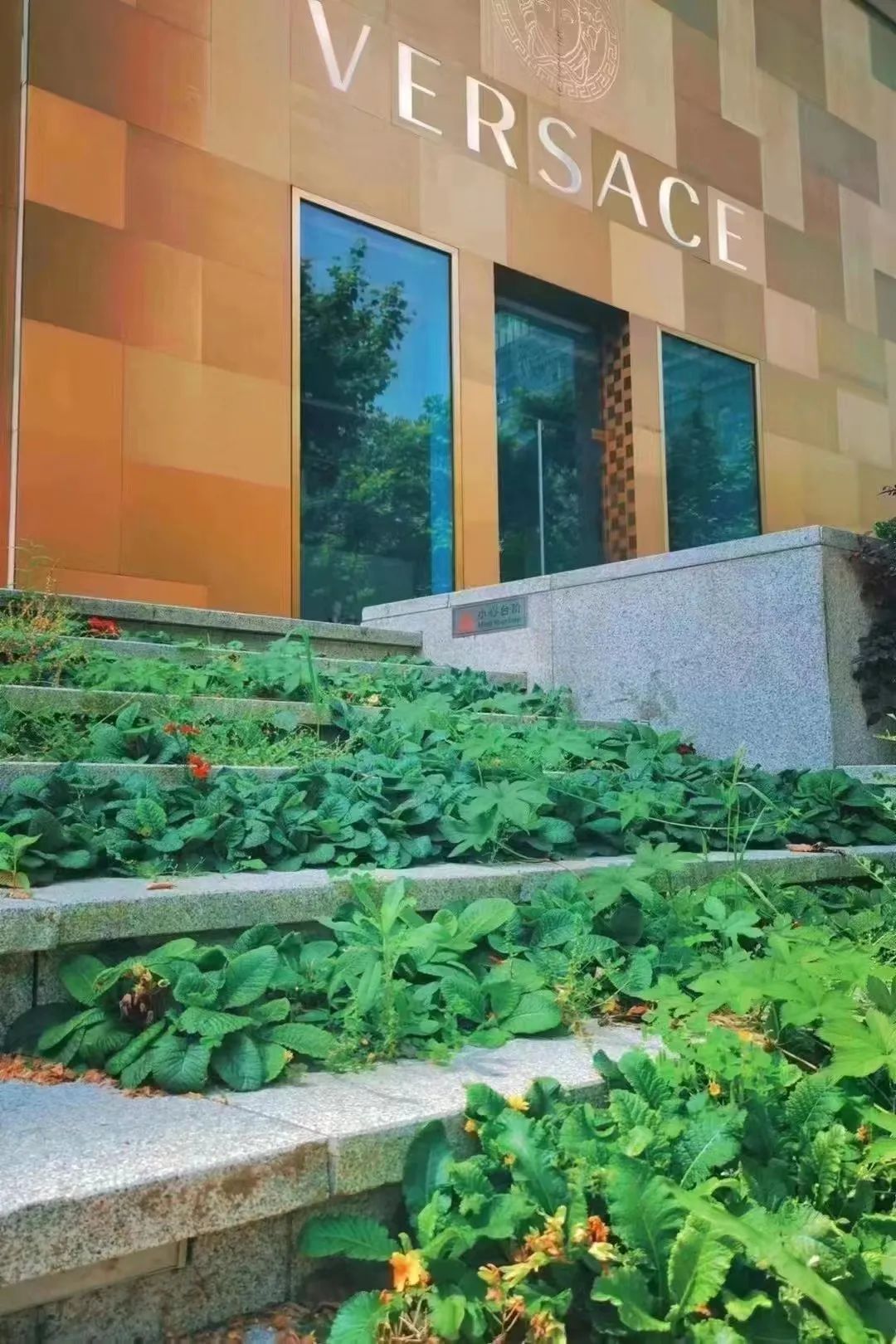

时不时地,看到有人分享这座城市静止下来后的景象:滞留仓库一个月的葡萄苗都爬藤了;外滩的石缝间长草了;环贸奢侈品店外的台阶上长满了各种植物;张江足球场的草更是疯长。

尽管有植物达人指出,这些植物本身有些也不完全是野草,仿佛不能算是“自然”,但这并不重要。重要的是,这让人看到了我们消失之后,这座城市会变成什么样,而平日呈现在我们眼前的城市景象,其实都是无数人不断加以维护的结果。

在网上,这有时激起了一种混杂着哀伤、感慨和戏谑的情绪,有一位移民多年的朋友颇感不解:“当时欧洲大封锁的时候,到处赞美和传诵生态的恢复。这反差太大了!”

当然,欧洲也不是一直如此。罗马帝国衰亡后,繁盛一时的斗兽场沦为废墟,到1850年代,英国植物学家理查德·迪金写了一部《罗马斗兽场植物志》,列出这座废墟上的420种野生植物,其中56种草类,41种豆科植物,有些在西欧甚至相当罕见,可能其种子最早是藏在野兽皮毛中远道而来。不过15年后,意大利新政府将罗马斗兽场的管理权交给了专业考古学家,然后,几乎每一株植物都被从墙壁上清除掉了。

冷战结束后,英国皇家空军格林汉姆基地不再作为核基地,大自然的反击随即开始,“蝙蝠栖息在导弹发射井内,黄条背蟾蜍躲在旧弹药箱里”。1996年,劳拉·史宾妮在《新科学家》杂志上撰文,假想了伦敦在被废弃后,一点点恢复成从前那样的一片沼泽。那只需要大约250年。

作为一个建造在海滨湿地上的城市,上海如果有那一天,命运恐怕也差不多——按照伦敦的推算,两个月相当于完成了进度条上最初的1/1500。看开了就觉得,那也没什么,毕竟历史上遭到废弃的古城不计其数,有多少都已鞠为茂草。从生态恢复的角度来说,也不算是坏事。

我们所珍视的文明,在时空的尺度上,可能也不过是一段有限的生命,只不过对生活在其中的人而言,才会相信它是不死的永恒之城。这很可能是一种错觉。

从某种意义上说,所有人、所有城市,都“寄生”在地球表面,地球就是我们的宿主。病毒凭借自己的生物本能,还知道杀死宿主的结果将是自己也无法存活,但人类在没有了天敌之后,才刚刚开始学习进化的这一课。

《寂静的春天》一书的扉页题词说,此书献给人道主义哲学家艾伯特·施韦策,因为是他申明了“人类已经失去预见和自制能力,人类自身将摧毁地球并随之而灭亡”之论。他当然是对的,但就像常有人说的,历史的教训是:人类从不吸取历史教训。这就看我们能不能在摧毁宿主之前,进化出新人类了。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…