鏡中的你我——從《發現東亞》一書看近代東亞國家的認同重構

東亞的中國、日本、韓國/朝鮮屬於同一個文化圈——漢字文化圈/東亞文化圈(這一文化圈也包含越南,但是由於地理位置與文化地域劃分的衝突,人們往往不把越南算作東亞國家),它們的人民都曾經或者仍然使用漢字,共享著一批豐厚但複雜的歷史文化遺產。這一文化圈的形成,以歷史上漢地王朝的朝貢體係為基礎,以儒家文化作為紐帶。然而,由於近代的戰爭衝突和當代民族主義對歷史問題的利用,東亞的居民大多淡忘了他們的文化親緣關係,將東亞各國近代的複雜關係簡單化為敵對關係,而彼此厭惡與仇恨。以至於這麼多年來連一本質量尚可的東亞文明史都沒有出現,很少有人發掘將近代東亞串聯的歷史暗線。

宋念申教授的這本《發現東亞》,雖然只是其講座文稿的合集且存在很多問題(這些問題在下文會提及),但仍不失為一部“開風氣之先”的作品。這本書講述了多個主題的內容:萬曆朝鮮之役對中日朝三國的影響、滿洲崛起對朝貢體係與天下觀的重塑、天主教在中日朝的傳播、近代東亞的汎亞主義思潮以及東亞國家各自現代化的發展歷程等等。筆者認為貫穿其中的歷史暗線就是中國、日本、朝鮮(韓國)在明清易代和西方現代性衝擊下對彼此之認同的重構,以及這一過程中存在的張力。

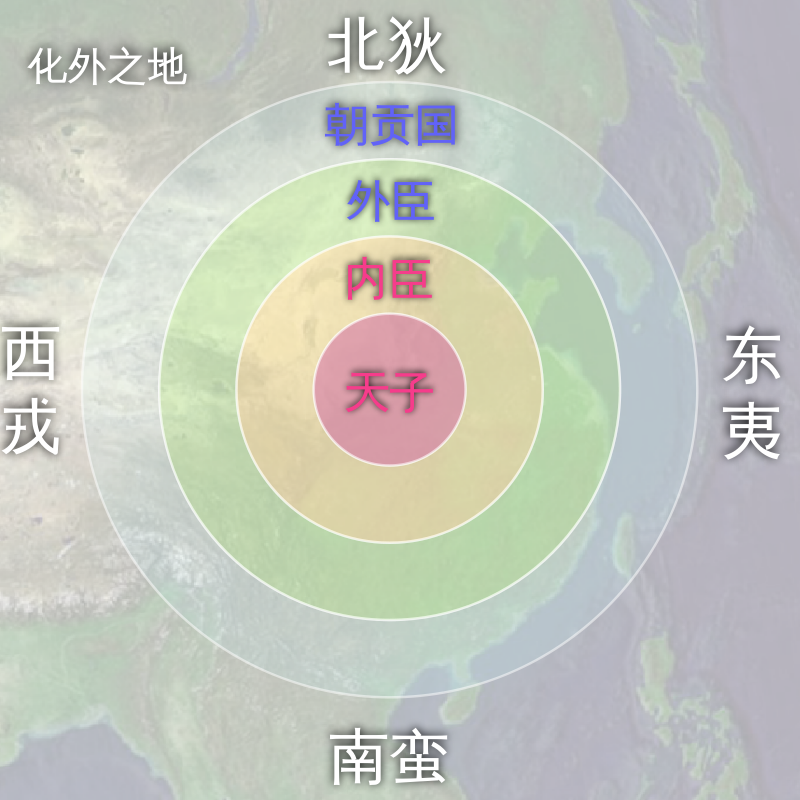

在近代以前,東亞長期存在著名為中華朝貢體系的國際關係體系,這一體係以中原王朝為核心,通過朝貢活動和冊封儀式向四周拓展,將東亞乃至東南亞的多個政權、部族納入其中。與朝貢體系相匹配的思想理念(也可以說是世界觀)則是天下觀念,這一觀念認為世界由中原天子主宰,他的權力和教化向四周延伸,天子直接統治和教化的地方被稱為華夏,而向四周延伸的地區則由其離華夏的遠近及其文化發展程度被視為不同等級的臣屬,受中原文化教化較低的地區被稱為夷。

我們會發現,在朝貢體系和天下觀念中缺乏明顯的邊界觀念,整個世界都處於其中,只是遙遠的化外地區無法被人們認知而已。 《詩經》中“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。”這兩句詩便是天下觀最直觀的體現之一。天下觀支配著中國、日本、朝鮮、越南等國長達一千多年,中原王朝自居中心而其他國家則以中原王朝為正統和文化之源。

宋念申認為朝貢體系和天下觀不僅維護了中原王朝的權威與合法性,也被日本、朝鮮、越南用來塑造自身的權威與合法性。通過朝貢與冊封,這些國家可以獲得中原王朝的賞賜和認可,並得以吸收中國的文化與典章制度,從而證明它們是沐浴在華夏文化中的開化國家和被華夏接納的正統政權,並樹立它們對內的合法性與正統性。他認為李氏朝鮮就是一個典型的例子:

它從創立之初就奉明朝為上國,使用明朝正朔,引入中原典章制度,意識形態上恪守理學思想,內政和外交實踐上也嚴奉禮法規範。但接受以中原為坐標的等級次序,並不意味朝鮮在自我貶低。在某些時候,朝鮮甚至覺得自己才是中華文明的真正代表,僅僅體量稍小而已。

而日本則不太一樣:

(日本)仍保持著自身政教制度的獨特性,在多數時間內採取游離於明朝的立場。其思想中還有非常強烈的本土神道的影響,以日本為神國。它認同等級次序的存在,但並不認為自己在政治等級上是次一級。

最重要的是,日本、朝鮮和越南也以中原為鑑創造了他們自己的”小天下“和華夷觀。統治日本近700年的幕府將軍全稱為“徵夷大將軍”,“夷”最早是指大和政權北擴過程中,被稱為“蝦夷”的土著民族。朝鮮視北部邊境外的東北亞漁獵民族為蠻夷胡種,讓他們向自己稱臣納貢。越南則以南朝自居,君主私下稱帝,攻打真臘等東南亞國家,建立自己的朝貢體系。

其實作者還可以談一下越南的情況,但也許是他並未把越南算入他所說的”東亞“,本書缺乏關於越南天下觀與自身認同的內容。

作者認為朝貢體系和天下觀的動搖與重組的起點是萬曆朝鮮之役,,豐臣秀吉不滿足於統一日本這一偉業,希望”四百州盡化我俗“,他著迷於日本之外的那個“天下”,希望取代中國成為天下的新共主。這場戰爭以日本失敗和中朝兩國勝利而告終,但是在文化思想上的意義卻很大,中國、日本和朝鮮的民族記憶與身份認知得到刷新:中國和朝鮮的關係更加緊密,朝鮮將中國視為”再造番邦“的君父之國,殘酷的戰爭也讓其主體意識也被喚醒,這為日後明清易代導致的朝鮮天下觀變革埋下伏筆。而日本則對”征韓“念念不忘,一直持續到近代對朝鮮的殖民。

中、日、朝三國以彼此為鏡,在映像中發現了自我的認同,重塑天下觀。這一過程經過明清易代達到高潮,滿洲人在擴張的過程中重塑和擴大了中國傳統的天下觀念:皇太極打敗察哈爾蒙古人的林丹汗,從其手中得到元朝的傳國玉璽,漠南蒙古人尊其為博格達汗,這昭示著後金繼承了蒙元帝國的正統。隨後他改國號為大清並且稱帝,東征朝鮮強迫其放棄與明朝的宗藩關係轉而效忠清朝,這些事情意味著滿洲政權至少在名義上,已不僅僅是一個女真人的國家,而是一個要成為“天下”的國家了。

對待漢地,清朝統治者繼承了中原王朝的製度和文化傳統,通過祭孔、開科取士等手段爭取漢族士大夫的認同。在藏地和蒙古則與達賴喇嘛、哲布尊丹巴為代表的僧侶集團建立起獨特的”施主-被供養者“政教關係,清朝皇帝被藏傳佛教界尊為轉輪王與文殊菩薩的化身,塑造出另一重合法性,清朝的天下觀比以往的天下更多元復雜。

與此同時,朝鮮君臣雖被迫臣服於清朝,但是他們仍把清朝視為夷狄,自居已毀滅的中華正統的繼承人,他們以清朝為鏡開啟了自我主體性的覺醒。歷史學家劉仲敬對此有精煉的闡述:

朝鮮夾在中央王朝(天朝)、日本和滿蒙各部落之間,處境最為微妙,對認同政治最為敏感。明清“華夷變態”對李朝“中國觀”的刺激之深,充分體現在“朝天錄”和“燕行錄”的“正名”意識上。子曰:“名不正則言不順,言不順則事不成。”一個京師,兩種表述。天是京師的升級,燕是京師的貶抑。朝鮮對前明的忠誠通過兩種途徑抬高了自身的地位,劃定了“他者”的邊界。首先,朝鮮的“小中華”性質凌駕於大清的“蠻夷”性質之上。其次,朝鮮士大夫的孤忠耿耿羞辱了二三其德的江南士大夫。東海君子國的優美形象就此樹立,不同於而且高於任何其他鄰邦。這種邊界意識仍然是儒家式的,以禮樂文教為標準,不能視為近代以來的國族建構,但無疑已經具備了某些共同體的性質。共同體意識萌發的特徵之一就是內外有別。在這方面,李朝與清朝的關係表現得特別明顯。

日本和越南雖未被明清易代牽扯進去,但是在觀念上也受到了衝擊。明朝士大夫朱舜水義不仕清,他先後在越南、暹羅漂泊,最後來到日本水戶藩定居下來。明清易代造成的心靈震撼使朱舜水和他同時代黃宗羲、王夫之等人一樣開始反思傳統的儒家文化,追求學以致用的”實學“,這啟發了日本”古學派“的興起。復國無望的朱舜水在收留他的日本看到了延續華夏正統與文脈的希望:

貴國山川降神,才賢秀出,恂恂儒雅,藹藹吉士,如此器識而於學焉,豈孔、顏之獨在於中華,而堯、舜之不生於絕域?

曾經在士大夫眼中是蠻夷倭國的日本此時已被明遺民視為可誕生域外堯舜之國,明朝士大夫的認可加促進了日本重新認定自己在中華天下體系中的地位,日本人開始認識到舊的華夏和天下已經一去不復返,日本可以成為新的華夏。在朱舜水的鼓勵下,水戶藩藩主德川光圀(音guo)組織編纂《大日本史》,而編寫人員多為朱門弟子。這部皇皇巨著直到明治時代才得以完成,它採用中國傳統史書的體例,總結了日本的歷史興衰,通過儒家的華夷觀與君臣觀樹立了日本的道統和國家主體性。

越南長期自視為與中國共享合法性的小中華,與北方中原“各帝一方”“各華其華”,有在東南亞傳播中華文明的責任。這種情感在明清易代後愈發強烈,越南阮朝的明命帝命人以周禮為藍本複原袞服和冕,事情辦成後他對臣子說:

袞冕肇自軒轅而三代鮮有行者袞冕肇自軒轅而三代鮮有行者……北朝自清以來亦已久廢。今舉行之,清人典禮既失亦將於我取正,視之北朝(清朝)更有光焉!

西方現代性以殖民主義的形式侵入東亞各國,使東亞國家以對方為鏡重塑自身認同的進程畫上圓滿的句號。西方勢力從沿海的通商口岸向內地擴展,人們認識到中國並不是一個把全世界納入其中的天下,它僅僅是國際秩序中的一員。中國人從天朝迷夢中醒來,思想逐步由強調文化正統的華夷之辯轉化為有著清晰地理國界和血緣邊界的民族主義觀念。宗主國尚且如此,作為藩屬的朝鮮和越南在此變局之下當然更受衝擊,跌跌撞撞地探索本國的救亡之道。

日本仍以中國為鏡,試圖用以日本為核心的”大東亞共榮圈“替代中華朝貢秩序,這是日本的新天下。華夷身份在日本人眼中倒轉,他們認為日本成為了亞洲第一個開化國家和變革之源,它有義務通過”尊王攘夷“驅逐英法在亞洲的殖民勢力,為已是落後不開化國家的中國、朝鮮等亞洲國家帶來文明。日本一開始是支援中國和朝鮮的革命運動的,它贊助了同盟會和朝鮮民族主義者的革命活動,甚至可以說是日本啟蒙和引導了中國和朝鮮的民族主義者。但隨後日本走向了以戰爭創造大東亞共榮的不歸路,給東亞帶來了巨大的災難。

宋念申在本書中提出了他獨到的見解,他認為大東亞共榮必然墮落為新的殖民主義,因為它雖然反抗西方殖民主義,自身卻以殖民主義為根基,無法從根本上超越殖民主義,它以新壓迫來反舊壓迫,以新霸權對抗舊霸權。在這個意義上,日本以西方的現代化和殖民主義為鏡,建立自己的殖民主義體系。

同樣,面對日本侵略的中國人和朝鮮人的民族主義得到進一步的激發,強化了他們的民族主體認同。這又是以日本為鏡,映照出自身主體性。就這樣,中國、日本、朝鮮和越南實現了認同重構,徹底樹立它們的主體性。而這些新的認同存在著侵略與反侵略的巨大張力,讓東亞各國陷入矛盾衝突中,其影響持續至今。

東亞文化圈的國家仍以彼此為鏡,塑造歷史記憶和身份認同,東亞人民仍然處於近代東亞歷史的矛盾陰影之中。我們這些熟悉又陌生的鄰近國家,該何去何從呢?宋念申沒有告訴我們一個完美的答案。我想,東亞國家應當跳出近代恩怨史的陰影,發掘我們所繼承的共有的文化與歷史,為認識東亞的昨天、今天、未來提供一個新的維度。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦