無法做愛的日子

兩年前寫過一篇《吃泡麵的日子》說了些疫情期間的事情,當時覺得這樣的極致體驗應該不會再發生了,現在看來我這麼一個悲觀的人還是太過樂觀。兩年後這樣的事情不但發生了,甚至更嚴重了。畢竟在二十一世紀的國際大都市吃不上飯這種事情,一般人是不會信的。這其中的荒謬自不必說(略去一些髒話),所以我想說點別的事情。

前幾日在急救信息統計的網上出現了一條急需男人解決生理需求的條目,引起了一些關注。當時還有朋友讓我也去寫一條…我自然沒寫,人家給危重病人急救用的社會資源我去添什麼亂?

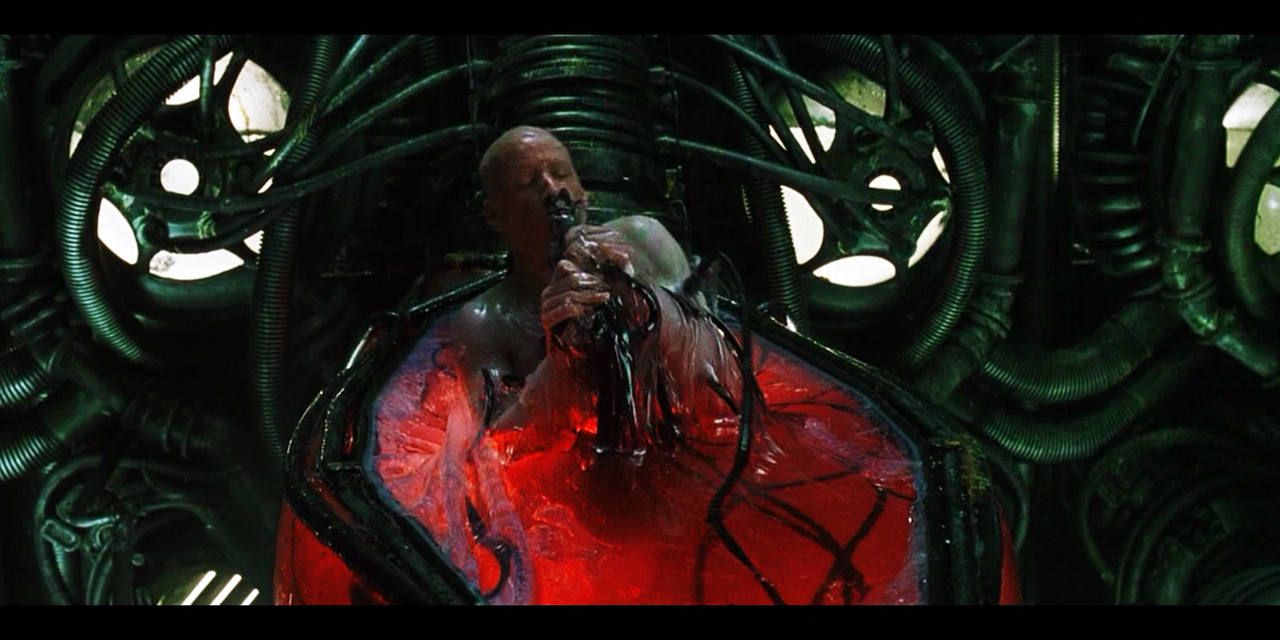

那你要問我有沒有需求?肯定有啊。我多少也是個三十多歲的青壯年,一個多月被關在一個地方,有些生理需求再正常不過。特別是現在這種壓抑的環境,每天不是在恐懼買不到菜,就是恐懼自己會不會陽性,陽性了也不知道會被怎樣對待。人活著失去了所有的意義,只剩下每天在恐懼裡等著被捅喉嚨和鼻子。黑客帝國里的人尚可以給機器們發電,也算是一種生命價值的實現,但我實在看不到把整座城的人泡在恐懼裡,究竟能產生什麼好處。我現在只是一個每天花錢給自己買飼料餵飼料和不停做核酸的類猿生物罷了,產出的只有二氧化碳和粑粑,要是腸胃不好,還會產出些別的氣體,可以給枯燥的生活增加一些味道(胡蘿蔔味的maybe)。

有位朋友總問我,在這種情況下是怎麼緩解焦慮的。我扯了一些存在主義和精神分析相結合的鬼扯理論搪塞了過去(在胡說八道方面我頗有些潛質)。但這不重要,胡說八道的時候我其實在想,到底要不要說實話。因為實話是——做愛是最好的辦法。

顯然對方一沒做愛的環境,二沒做愛的對象,你硬要說這事自己一個人也能解決,我也沒法否認。但最重要的是,真要這麼說了,我怕是要被打。現在大家都在隔離,她又打不到我,怨氣凝滯在心裡,指不定會發生什麼,所以我沒這麼說。

實際情況是,當有人問我,現在這種情況要怎麼緩解焦慮。我想到的是王小波《革命時期的愛情》裡的這麼一段:

王二被派到公園去逮午夜裡野合的鴛鴦,七六年的秋天又逮到一對,於是問他們: 你們幹什麼了? 答:幹壞事了。 乾了多少次? 答:主席逝世後這一段時間就沒斷過。 說完了就大抖起來,好像在過電。當時正在國喪時期,而那一對的行為,正是哀慟過度的表現。

我從中得到的啟示是,被困在一段極端情緒裡又無法逃脫時,做愛應該是一個好辦法。我現在一個人隔離在家,顯然沒法做這些,唯一的可能性是和樓裡的住戶。可他們要么已經有對象,要么性別上沒法匹配,要么可以做我奶奶,我還有點良知,不能對奶奶不敬。所以這段日子對我來說,是無法做愛的日子。

無法做愛的日子裡,我開始思考為什麼需要性生活,因為它不像吃飼料那麼剛需,也不像做核酸那樣有強制性,但隱隱又覺得它很重要。這種思考就像是太監思考皇帝和妃子們是否和諧差不多,本質上是吃飽了撐著。如果核酸是1小時做一次,我就沒這麼閒,說明做核酸的頻率還不夠高,使得我現在有閒功夫能做點買菜和製造粑粑以外的事情。

一, love and sex

在小學一二年級,我還是一個可以考試拿滿分的驕傲男孩。到了高年級我才知道,不是我有多聰明,而是低年級太簡單。我在這種沮喪的氛圍裡成長,直到再一次拿到滿分。那是六年級的一門副科,叫新綜合科學,就是把理化生的一些基礎知識做一點普及。拿滿分的原因也很簡單:書裡有一章教了人體構造,畫了女性的裸體和生殖器,這樣一來,我就不得不多看幾遍這本書。由此可見,我從小就在這方面有天賦。

高中的時候朋友送我《生命中不能承受之輕》,看完我覺得這位朋友是不是對我有什麼誤解,顯然一個高中生還不太能理解媚俗刻奇生命是重還是輕,所以只能當小黃書來看。作為小黃書,我也不會大驚小怪,畢竟初中就看了王小波幾乎所有的書。現在回想起來,以看黃書為目的,我確實讀了不少極好的作品。到了大學,互聯網已經非常發達,也是《少婦白潔》這類網文流行的時候,因為有了之前的積澱,覺得這類純粹的黃書還是少了一些思考的餘韻。日後回想起來,問題可能就出在這裡,總覺得性要和思考一起才顯得高尚正直,否則就是純粹想要滿足感官需求,是邪惡的禽獸行為。其實思考本身也沒什麼問題,但是這兩件事要是一起進行,那就是一場災難。所以我一部分不行的原因要怪罪王小波,這人把小說寫得太好,要是純粹是本小黃書,也不會引發我總是要思考的臭毛病。

在我看來,和人做愛這件事和吃大腸有些相似。作為一個江浙人我吃不慣豬大腸,不管你用什麼做法,我只能吃兩口,第三口開始大腦就告訴我,你個傻x在吃屎,於是就不得不停下。近些年我和人做愛也很少超過三次,兩次以後我就有巨大的愧疚感,因為我不愛她,我良心上過不去。如果僅僅是滿足生理需求,說實話我的左手更能讓我滿意,如果追求新鮮感的話,右手效果不錯。所以除去生理需求,我可能是更想滿足心理需求,這就會讓我陷入無盡的思考,因為碰巧我也讀了弗洛依德。我從小就是個好學之人,所以很擅長思考,但是思考這件事有個嚴重的問題,就是沒有開關。比如正在做愛的時候最好不要思考,因為思考會讓血液流向大腦,我已經三十多歲,早就被社會蹂躪過了,多少有些氣血不足。血液流向大腦,需要血液的地方就會供血不足,場面就會有些尷尬。女孩子們都喜歡八卦,她們聚在一起就會聊聊最近做的葷事,這會讓我身邊這位沒穿衣服喘著嬌氣意猶未盡的女子很沒面子,但好在現在不行的男人不在少數,她或許也有心理準備。所以她默默坐起來抽了根煙,吞雲吐霧。可能是想安慰我,她把煙遞過來,我說我不抽煙。她就昂起頭望向窗外的月色,下巴和脖子折成了很好看的角度,煙頭的火星忽明忽滅,慵懶的身姿籠罩在煙霧裡,我頓時就性慾勃發,但是想到我等下又要開始思考人生,立馬又萎了下去。她全看在眼裡,輕聲笑了出來,“是你神經還是它神經?”我不知道,我覺得她的笑不懷好意,但我不在意。

現在我三十多歲了,但我經常意識不到這點,因為自己還是和唸書時一樣,對女性充滿興趣。這些年間,我喜歡過一些女孩,有的成了女朋友,有些沒有;有些發生過關係,有些也沒有,但是無一例外,我喜歡她們的原因和性一點關係都沒有,現在想起來,這也是問題之一。

我總以為小時候看盜版碟打飛機那叫性,牽女孩子的手逛街那叫愛,這是兩碼事。長大了才知道這是一件事,已經為時已晚。年輕的時候性衝動還比較強烈,勉強可以掩蓋自己對這件事的認知不足,年紀大了越來越矯情,這事就出了問題。

說到盜版碟,我從初中就開始有所涉獵。我初中校門口那裡,半條街都在賣盜版碟,另外半條街在打PS遊戲;有的店既有盜版碟,又能打遊戲,就牢牢佔據了時代的風口。我對遊戲興趣不大,所以經常去掏碟。店裡放在最前面的是國外新上的大片,每一摞碟翻到最後,則是琳瑯滿目的情色片。從前往後這麼一翻,就是褪去青澀卸下偽裝臉皮越來越厚的成長過程。待到我高中再去掏碟的時候,已經和老闆都非常熟絡,也清楚每家店的特色,這家有jpop和kpop演唱會,那家有90年代最全的港產三級片,還有那家有各種系列主題和個人專題片…

高中一次語文課上,老師說國外一些地方,男性成年了才能穿長褲,小孩只能穿短褲……聽到這裡,我臉上泛起了不懷好意的笑,老師看到了我,就開始羞澀起來。成年人穿長褲這個橋段顯然是出自《西西里的美麗傳說》,那是一部在CCTV6能剪去一半的電影。由於我堅持不懈地看盜版碟,這些片段便爛熟於心。我們語文老師也不過是個剛大學畢業的女孩,除去已經有男朋友的部分,這一刻的羞澀多少有些可愛,還好班上看過這片的不多,這事就像夏天的風一樣,輕輕吹過年少的記憶。

總之,在一定的閱片量積累之後,我有一些疑惑:一樣都是情色片,為什麼那種帶有破壞性,強制性,壓迫性的情節會更吸引我。而正面展現性美好的橋段,我就沒那麼感興趣(除非她是徐若瑄)。就像《西西里的美麗傳說》,幾乎所有的激情部分全是帶有強迫甚至虐待,我就看的特別來勁,後面剪頭髮的部分我也是真的心碎。這片最後看得碟都刮花了,在很長的一段時間裡,我都懷疑自己是變態。我什麼都沒乾就成了變態,因此非常沮喪。

從來沒有人告訴我性是美好的,所以我就很難欣賞美好的性。我們提到性,卻總是去聊道德,確切地說,性總是和不道德聯繫起來。從男性的角度,它破壞了女孩的貞潔,貞潔最大,故男性罪不可赦,做愛變成了犯罪過程,床就是犯罪現場,體液就是犯罪證據,我就是連環作案的變態罪犯。從女性的角度,性成了被人指控的把柄,每一次做愛都是對自己的道德審判,如此沉重確實很難高潮。所以我一旦實施了性行為,既是罪犯,又是變態,還讓女性陷入了不道德,實在是十惡不赦。

我不想成為罪犯,也不想成為變態,更不想讓女生陷入不義,於是在荷爾蒙分泌最旺盛的時期,我開始恐懼性。

至此,他們的目的達到了。

二, God and sex

隔離的日子裡,每天都要做飯,久而久之,就像是一種修行,難免會悟出一些奇怪的東西。比如做肉菜最好提前醃入味,拿手頭的雞肉來說,醃的越久越好。這麼說來,我在這個地方生活了三十多年,也就被那些恐懼醃了三十多年。如果我是頭豬,醃了三十多年的火腿就會很值錢,可惜我不是,所以只能在明白自己被醃的事實之後,看看都放了哪些醃料。

醃肉的時候,也不會只放鹽。做西式的菜,就會加洋蔥黑胡椒迷迭香,中式的就加蔥薑水料酒白胡椒。總之一旦要醃肉,就會多放點料。所以在我三十多年被醃的時間裡,除了一些對於性的恐懼,肯定還加了不少東西。

回顧我為數不多的戀愛經歷,有一些值得注意的情況發生,比如我越愛眼前的這個人,就越是無法和她做愛,這顯然違背了我的天性和這方面的天賦。那個時期有很多文學藝術歌頌愛情,大部分都是童話般的結局,王子和公主幸福地生活在了一起,但他們沒說在一起之後可能會陽痿。所以我一時之間沒了主意,只能去問百度。萬幸的是,百度沒有告訴我這是絕症,也不具備傳染性,只是讓我去買很貴的藥。顯然我沒有買,因為我的左右手告訴我一切正常。

後來上海開了迪士尼,我也去了一兩次,對童話有了一些了解。迪士尼的情況就是,必須得在這塊圈起來的地方內,才顯合情合理,包括裡面紀念品的價格,比百度賣我的藥還貴。童話也一樣,在特定年齡下,才顯得有一些說服力。如果三十好幾了大半夜睡不著還在等南瓜馬車來接你,那最好先下載一個反詐app。但現在的情況顯然不是沒有人信,而是南瓜馬車根本接不過來,就和外面的外賣小哥一樣搶手,事情就變得有趣起來。

我們總是去渲染愛情,渲染愛的偉大,渲染一種極致化的情感,渲染無條件的付出。現在回想起來,這像極了古代祭祀的場面,殺牛,殺羊,再不行就殺小孩,就像有些情侶吵架,吵急眼了就拿刀子捅自己,以此證明自己的虔誠。照這麼看,我們宣揚的已經不是愛情了,而是以對待神明的態度去對待人。在這種輿論裡醃久了,當你想要表達情感時,就會不自覺的把對方神化,剝離掉人格,賦予對方神格。之前一陣大家總是男神女神的叫,現在又滿世界喊YYDS,作為人已經無法承載我們的情感了,必須要作為神對待。但問題在於,我真的沒法和神做愛,王母娘娘脫了衣服我一定陽痿。 (罪過罪過)

和一些別的神話體係不同,我們的神話幾乎沒有性的成分。比如古希臘神話基本就是圍繞宙斯到處亂搞的家庭肥皂劇;亞當夏娃赤身裸體被蛇引誘吃了禁果;隔壁日本的神話以美好的兩兄妹亂倫開場。到了我們的女媧伏羲,他倆以一對人身蛇尾互相纏繞的形像出現,這造型很適合做些什麼,結果創造人類時,女媧單方面捏泥巴就解決了。這大概就是神的境界,不需要用性這種低劣手段去創造生命。後來更親民的道教神話體係發展壯大,就是西遊記裡那些。唯一一個亂了性的神仙,被貶下凡間,變成了豬頭模樣,等著去西天取經接受再次改造。

喜歡別人是很自然的衝動,現在卻暗藏了一種禁慾的氣氛——把人推向神壇使其聖潔如雪,自己保持虔誠感天動地。聲勢這麼浩大,可對方也沒同意啊。所以自始至終不過是單方面的自我感動,表面虔誠內裡卻是自私。說到底,想成神的其實是自己,可平庸無能沒有成神的條件,只能依靠神化他人來獲得自我感動。通過持續的關注強化與神的聯繫,用道德綁架來不斷要求他人,以此感受自我的存在。可是最大的問題在於,大家連人都很難做好,又怎麼能做神呢?於是跌落神壇成了一種必然。這事現在也有了一個新的說法,叫“塌房”,湊巧的是,各位男神女神塌房的方式,多少都是和性有關。

但事情顯然沒有結束,跌落神壇這種平淡結局是滿足不了虔誠的受眾,就像跌落凡間的天蓬,必須變成豬才行。照理說,和隕落的神一起殉葬才是真正的虔誠,但他們沒有,反而拿起鞭子,比任何人抽打得都要用力——他們急於和墮落的神撇清關係。神只是自我感動的工具,既然是工具,換一個也沒什麼大不了。另一方面,如果造神是為了感受自我,那弒神就能提供更強烈的感受,這種戲劇化的衝突更像是對一種對自我的調情,又怎麼能輕易放過。於是,他們在造神又弒神之間循環往復,消耗過剩的注意力,自己打自己的嘴臉,劈裡啪啦樂此不疲。一批又一批韭菜們打了雞血一樣在那里高喊“反轉!反轉!再反轉!”,似乎他們可以在沒有性行為的情況下就達到高潮。這或許是未來的發展方向——無性社會的集體精神高潮。

也就是說,我們長期醃在了這樣的環境裡:一邊造神,一邊又在弒神,我們剝離了墮落的性,我們整天忙碌在崇高的事業中。這種崇高的感覺我很熟悉,每天在新聞的開頭幾分鐘都能感受到。通常來說,我的生活分外平淡,無非是些雞毛蒜皮和自以為是,但一打開新聞,總是能聽見:偉大旗幟,重要指示,堅決徹底,嚴正交涉,永遠擁護,之類的詞,我就感到格外崇高,總覺得下一秒就要奔赴前線和敵人血戰到底。但關了電視這種幻覺就會消失,說明劑量和頻率都不夠,24小時才播一集,效果差強人意。但現在不一樣了,我們有了互聯網。

雖然我一直都不太能理解造神和崇高里飽含的熱情,但時間長了還是會發現一點區別:我們造的神經常在換,但這種崇高卻歷久彌堅。所以看起來都是在製造崇拜,實質上這卻是一種對立關係,是一種真神和偽神之間的對立。我們造神,因為長期對崇高的維護使得建立崇拜成為了一種生存本能;我們弒神,因為只能存在唯一真神。所以從結果來看,我們在造神和弒神裡消耗的熱情,只是在消滅除了崇高以外所有可能的話語權。這也正是他們想看到的。

現在是二十一世紀,我卻在這羅里吧嗦聊神明,就和社交平台上越來越多的“轉發這只XX”一樣令人迷惑。科學在發展,人卻越來越迷信,說明大家碰到了越來越多科學沒法解釋的局面。這樣的情況大家都心裡有數,因為它不止在科學領域,社會的方方面面都是這樣:單拎出來看,確實是發展的,確實是進步的,確實有光明的未來——但要是合在一起,合成我們當下的生活,卻是一潭死水,大家都不怎麼開心,拼命工作沒有出路,沒人願意生孩子,偶爾還會像現在這樣,旦夕之間倒退幾十年。這說明有些東西,它高高在上,高於我們生活所依賴的科學,法律,道德,倫理,高於我們從小到大所學習的文明與理性,高於所有的一切,但它究竟是什麼,長什麼樣子,又沒有人知道。這樣一來,也只有神明能說得通了。我們現在所在的這片土地,也是像迪士尼樂園那樣在建設,只有在圈起來的這塊地方裡,神明相關的事才合情合理。所以這些年所謂的發展,無非是把這塊地方圈的更結實。迪士尼樂園雖然賣了門票,還是可以自由出入,我們所在的這個樂園不賣門票,也無處可逃。

對於神明,你也只能祈禱。不是祈禱神明救你於苦難,而是祈禱他和你最好是一邊的,不然對於神明而言,你也只是那些被殺掉的羊,殺掉的牛,殺掉的小孩。

三, power and sex

人沒法和神做愛,那反過來會如何?

其實我們都明白,沒有所謂的神明,人也成不了神。以上這些之所以成立,只是因為他們擁有了非人的權力。權力是個中性詞,可權力一旦沒了製約的力量,就成了近乎於神的存在。對於神來說,他做什麼你都得接受。這就和我現在的生活有點類似,上面說什麼,我都只能接受。讓我足不出戶,我就每天和垃圾呆在一屋;讓我做核酸,我就紮好馬步等著被捅;讓我減少團購,我就去啃菜葉和胡蘿蔔。久而久之,我總感覺被什麼東西重重地摁在地上,做什麼都舉步維艱。但我不能不做,我需要活下去。

這種被用力摁在地上,又不得不做的姿態,就和《西西里的美麗傳說》裡的很多場景非常類似,如果我理解的沒錯,那我現在過的就是一種被強奸的生活,只是我一個邋遢的中年男人被摁在地上拍出來肯定沒有莫妮卡貝魯奇那麼好看。但我不相信兩千多萬人拍出來都不好看,可從媒體上確實一個被摁在地上的人都沒看到,看到的反而呈現出一種興高采烈的神態。以這種情況來看,《西西里的而美麗傳說》拍的不夠寫實,莫妮卡貝魯奇應該一邊被人摁在地上,一邊發自內心地洋溢出幸福感,她眼角流出的淚水,只能是激動感恩的淚。可真要這麼拍,就成了恐怖片,我看了每天都要做惡夢。電影裡不是每一分鐘都在強迫,但我現在每時每刻都感到被人摁在地上。未來解封以後,我也不會覺得按住我的手會變輕,我只會擔心什麼時候又給我來一下,因為我不見得每次都能扛得住。

我開始理解父母的一些思維。他們只是自始至終都在擔心,什麼時候又要來一下。他們吃過苦頭,多少熬得住,但我們不一樣。所以從小那種不講道理的教育,只是在用社會對待他們的方式來對待我們,讓我們更早適應這種被摁在地上的生活。這樣一來,除了留下一些童年陰影,也沒什麼很大的問題。在他們看來,童年陰影屁都不是,以後進社會吃苦頭那才是大問題。我曾以為信息時代的爆炸式發展,使得原來代際傳承的經驗化為了毫無價值的東西,因為我們有更多科學理性的方式去看待這些過時的經驗。現在來看這多少顯得有些片面,我們的父輩們,煞費苦心讓我們繼承的其實也不是什麼知識和經驗,而是對權力的恐懼。如果不能保持這種恐懼,早晚要吃苦頭。

我現在很少參加家庭和同學聚會,能避免的盡量避免。這些聚會一開始都是風輕雲淡,酒過三巡之後,就是婚嫁孩子股市房產。也就是說,到最後大家都在聊恐懼:害怕來一下扛不住的訴諸資產,害怕一個人扛不住的訴諸婚姻,以及恐懼的製造者和繼承者——孩子,多少人因為養了孩子被恐懼牢牢綁住。這種聚會在歡聲笑語中瀰漫著散播恐懼的氣氛,大家通過明確共同的恐懼來維持彼此的關係。這種時候,就會有親戚一臉慈祥問你有沒有談戀愛,要不要相親,什麼時候生小孩,買房了沒…但從來沒有親戚問你《西西里的美麗傳說》好不好看,他們的腦子裡只剩下那些可憐的東西。你能感受到的,是一群已經被權力侵透的人,在脅迫你去恐懼他們所恐懼的一切。因為他們害怕異類,害怕有人可以不用經歷他們所經歷的恐懼,也照樣活的自在,這會讓他們所堅信的一切崩塌,這樣一來,他們的人生就成了笑話。

所以,真相已經不再重要,當你的生活早已被恐懼支配,你就會把恐懼當成是一種正義,甚至去維護這種恐懼的正義性。弗洛依德也說過類似的話:人若落入一種無法擺脫的痛苦之中,到了難以承受的地步,就會把這種痛苦看作是幸福,用這種方式來尋求解脫。難以承受和無法擺脫用來形容當下的隔離生活,我覺得再恰當不過,所以在這漫長的兩個月裡,你很容易看到認知和價值觀的扭轉。比如朋友圈那些對居委髮菜感恩戴德的朋友,我其實很想問,你的自由只值幾根菜嗎?但我沒有,這對所有人都太過殘忍。

在自由和髮菜的問題上,我尚能保持應有的立場,但我也不是鐵板一塊,還是能看到一些扭轉的跡象。比如在封控最嚴重的時候,我在樓道群裡問樓組長:我現在能下樓倒垃圾嗎?這一刻我有種異樣的感覺。事後回想起來,這像極了某種SM遊戲,做什麼都要請示至高無上的主人,越是倒垃圾這樣的小事,越有性的意味。在這樣反复的請示中,我會瘋狂地愛上我的樓組長,我會找出所有能請示的事情,樂此不疲。但我沒有。我們樓組長是一位70多歲的奶奶,要是樓組長是位妙齡女子,我每次呼吸都想請示,並且不惜憋死自己。這說明我被扭轉的不夠徹底,還挑挑揀揀的,像個一時起意的渣男。

我大學時見過最荒唐的場景,是軍訓結束時,一群女大學生穿著軍訓服,眼含熱淚瘋狂地追逐大巴車上的教官。現在我開始理解為啥會有那麼多女生愛上教官,經歷全面的壓制,再給一點點甜頭,他們就會瘋狂的陷入愛戀,愛情有時候就是這麼簡單。年輕人是最容易被情緒鼓動的,這點權力最清楚不過,我現在很少上微博,就是不忍心看年輕人急於被PUA的樣子。不過權力有時候也有些不知好歹,拍出《後浪》這種片子,對待韭菜就應該有對待韭菜的樣子,拍韭菜馬屁是怎麼回事,拍領導馬屁拍魔怔了嗎。權力一旦從陰影裡走到檯面上鼓搗人,就顯得非常業餘。沒辦法,畢竟還有一部分人對宣傳的理解停留在圍牆上刷標語的階段,他們總印一些“中國夢”之類的話。我在這個地方生活了三十多年,也不太了解我們為啥要一直做夢。但是春夢我倒是經常做,有人說夢是潛意識的反映,潛意識的事情我想管也管不著,就任由它去,別給我的春夢裡加樓組長就行。

要實施全面的壓制不總是一件容易的事情,特別是在現在這種情況下,你總能聽到一些反抗的聲音,是因為他們製造的恐懼碰上了恐懼的老祖宗——生存恐懼,就是吃不飽飯會餓死的那種最原始的恐懼。這說明一樣是恐懼,也得比劃比劃。到這裡我們已經不像是個醃菜壇子了,而是一個養蠱的盅。這麼一來,如果不好好解決原始的生存恐懼,那他們給我們製造的恐懼就不能正常工作。於是,壓力來到了居委會這邊。

對居委會來說,連微信都不太會用的一群人,怎麼能在這個時候管理好一群被現代商業社會操練過的精英呢。他們沒那個能力知道伐(范志毅上身),那你讓他們學有用麼,沒用,他們早就拒絕學習了,最後還不是志願者出來幫忙。所以從居委會的立場是這麼想的,首先他們是不會被輕易替代的(只要不給居民發豬奶頭膘就行)。其次,如果居委會這方的能力值是恆定的,要達成他們能妥善管理小區業主的目標,唯一的辦法就是讓小區居民變笨,變得低幼,至少是比居委會要笨,最好和幼兒園小孩一樣,大班的不行,中班費點勁,小班最好,只要稍微兇一點就能唬住那種。這樣一來你讓他吃飯就吃飯,讓他睡覺就睡覺,再不聽話就抽兩下屁股,這個年紀的屁股手感很好,抽完還想再抽兩下,這樣小區就可以和諧了。

我們現在也是用這種辦法在管理社會,所以在文化藝術領域永遠無法實行分級制度,如果所有人都是幼兒園小班,自然就不需要分級,只需要審核。因此我永遠沒機會在電影院看《西西里的美麗傳說》這麼美好的片子,氣得我只能去找資源再看幾遍。一開始我和大家想的差不多,以為是我們的教育系統的不足,缺少應有的性教育和成年教育。後來發現,這幫人tmd就是故意的。他們就是要讓你們意識不到性,意識不到自己是成年人,意識不到自己有正常人該有的慾望,意識不到自己應該擁有權力。

從居委會的角度看來,性本身就有極大的問題,它給人的刺激太過強烈,這種強烈的刺激下,人很容易想明白一些事情,就沒法一直保持幼兒園水平,這正是它的壞處。因為以居委會的能力,他們沒辦法製造超過做愛的愉悅體驗,這樣一來,胡蘿蔔大棒的遊戲就沒法玩下去。所以他們竭盡全力去迴避性的出現,讓你忘記性這件事,讓你變蠢變低幼,讓你看他們粗製濫造的綜藝電視劇都能激動得三天睡不著覺。

這樣一來他們就成功製造了這麼一批民眾,就是上面再這麼折騰,下面都以一種忍辱負重的姿態去面對,卻從來不想,我為何要接受這些折磨。甚至在長期的折磨中,他們會愛上這種折磨,把這種折磨當成正義,當成崇高理想的必經之路,去仇恨不用受折磨的同類,消滅所有不想受折磨的聲音。他們在這種折磨裡自我實現,在這種折磨裡自我感動,在這種折磨裡自我高潮。性高潮短瞬即逝,精神高潮效力持久,只要你不停地致敬,不停地歌頌,不停地播新聞,不停地造神弒神,不停地拍戰狼12345,他們就會一直亢奮下去。

現在再來看近些年的內捲,排除一些時代的局限外,你可以看到大量人為乾預的痕跡。也就是說,當我們對一些宏觀的社會發展問題一籌莫展的時候,當我們對個人與社會之間的關係存在懷疑的時候,當我們談起社會種種矛盾的時候,是不是應該換個思路。有沒有一種可能,就是我們所在的這個地方,它本身就不想往好的方向去發展。所以每每發展到一定程度,就發生內捲,倒退,甚至崩盤。反之如果社會一直都是欣欣向榮,飛速發展,那人民必定越來越聰明,受教育水平越來越高,思維能力越來越強,因為社會發展必然是由人的發展支撐起來的。但是很遺憾這樣的事情沒有發生,我們已經不止一次看到事情變好的潛力,但顯然,有人不想事情往好的地方發展,他們只想讓一切處在無法解決的混沌中消耗掉這代人所有的精力。

這麼做自然是有代價的。近些年,總是橫空出世一些奇怪的政策,這說明他們就算臉都不要了,也要跑到檯面上來吆喝,因為需要扭曲的東西越來越多,副作用已經非常明顯了。製造恐懼的背後,其實是他們自己的恐懼。他們害怕沒人結婚(中堅韭菜),他們害怕沒人生孩子(未來的韭菜),他們害怕躺平(韭菜罷工),他們害怕男人不陽剛(沒人保衛它們),他們害怕女quan(不平等才能施展權力),他們害怕遊戲產業,他們害怕電影分級,他們害怕文化藝術,他們害怕奇葩說,他們害怕有知識的人掌控輿論,他們害怕任何與性有關的內容。

他們害怕躺平這事兒讓我覺得分外有趣。這就像男女在那兒做愛,女的突然就躺平了一動也不動,這樣的局面會搞得上面正起勁的那位很沒興致。所以他們不光要割韭菜,他們還要韭菜表現得非常配合,最好是嗯嗯啊啊發出一些很享受的聲響,切不能掃了他們興致。這也是為什麼,他們不管做什麼,總說要配合工作,拉人去隔離說配合工作,進門消殺說配合工作,門口封鐵皮也說配合工作,不知道他們做愛之前是不是也要先說一句,請配合工作。現在我明白了,躺那兒一動不動不僅不配合,而且態度不端正,影響非常惡劣,應該積極主動嗯嗯啊啊去配合工作。所以假裝高潮這件事不再是女生的特權,所有人都需要熟練掌握,希望我現在去學還不算太晚。

不光男女都要學習假裝高潮,這種整個社會層面的長期壓迫,導致的也是整個社會層面的性倒錯。比如現在低慾望社會的傾向,是因為大家過的都是被人摁在地上的生活,為了適應這種生活,所有人都不可避免地變成了M。 M和M之間要怎麼做愛嘛,久而久之自然就低慾望了。 S和M的匹配取代了正常的性別匹配,但大家都是M哪裡去找S?這或許就是渣男渣女這麼有市場的原因,他們可以很好的扮演給人製造傷害的S。很多人總是一副受了傷很痛苦的樣子,可就是不願離開傷害他們的人。因為他們內心其實是渴望傷害的,傷害和痛苦反而讓他們感受到安全,感受到自我的存在。

我已經三十多歲,快要步入中年,為了讓自己不顯得油膩,給自己三條忠告:1別老想著教育別人,2別吹牛逼,3少說黃段子。但我幾乎一整篇都在扯葷段子,不是因為我太油膩,只是用性來解釋權力,既生動又形象,換句話說,性本身就像徵著權力。我突然有點明白了,也許這就是我彆扭的原因。因為我既不想被人摁在地上,也不想把別人摁在地上。我對性的排斥,根源上是對權力的排斥。

性只能以權力的方式去展現嗎,這是我現在的疑問。

四, redemption of sex

回過頭來看我之前的困惑:如果我不愛這個人,那我很難與她做愛(思考太多);如果我非常愛她,我也很難與她做愛(將其神化)。所以最好的情況是半愛不愛,那不就是渣男嘛。平心而論,我還做不了渣男,所以總是一副彆扭的樣子,性和愛像兩條並行線在我腦子裡自由飛馳,我倒是很想讓他們交匯一下,但他們也不太聽我的話。而且做愛這種事情,我一個人也說了不算,要是對方腦子裡也是兩條平行線,很可能上一秒還在罵你臭流氓,下一秒就問你到底行不行?這種情況發生多了,不光容易陽痿,還容易人格分裂。

現在我知道了,我們生活的這個地方,出於各種目的,對待愛情極度地吹捧,對待性又極度地迴避,於是我就極度的彆扭。在這種不平衡裡,去融合我腦子的性和愛,就像是讓天使和魔鬼做愛一樣艱難。但我沒有放棄,我覺得還能搶救一下,天使和魔鬼或許也有失了智的一天。

小時候我不止愛看女性裸體,也愛畫畫,從小學開始就當了宣傳委員,一直到高中畢業,大學稀里糊塗學了廣告,但是也在藝術學院裡,所以我一直和藝術走得很近。初高中周末補課的時候,我也經常逃課去書城看書,小說看累了就去攝影區,在一架子書裡翻到包漿的是幾本人體攝影,對此我也熟門熟路。所以從現在往回看,真正留在我精神世界中央的是這些美好的東西,是這些因為性衝動而接觸到的文學電影藝術。因此,在我努力清理三十年來社會灌輸給我的垃圾的同時,我心中這些美好的東西逐漸清晰起來,並給我了一個新的視角,去重新看待性這件事。

這幾年我特別愛看德國的電影電視劇,他們在表達上顯示出一種近乎無情的客觀,具體表現在需要脫衣服的時候絕不含糊,但也不會刻意渲染,好像在說,歐,親愛的,這是再正常不過的事情,你有什麼好大驚小怪的。仔細回想那些美好文學藝術裡的性,也都是這種情況。所以,我們似乎不應該把性單獨拎出來,當成什麼稀世珍寶去研究,這就犯了物化的錯誤,貞操的問題就在這裡。我們應該把性放回去,把它當成一個環節,一種過程來看待,去尋找這些環節和過程的背後指向哪裡。

在我把年少回憶陸續回顧完的時候,我大概是想明白了。不管是性還是愛,他們背後的本質是一個人想要連結另一個人的衝動。性負責肉體連結,愛負責精神連結,兩者本質上就是一件事,也就不存在統一的問題。性連結不了的,就都用愛去連結。正是這種與人連結的本能,把整個人類編織起來,組成了社會,最終成為了文明。

實在是簡單不過的道理,我卻花了三十年才弄明白,可見我腦子裡到底被灌輸了多少垃圾。

五,sex is power

隔離的時候,我定期去陽台曬太陽,太陽還是以前那個太陽,和我三十年裡曬過的太陽並無區別。但生活卻越來越不受控制,好像總有人覺得,我們應該推倒重來,一旦生活有了延續性,一旦穩定地朝著美好發展,就是天大的災難。但好在他們能力還有限,不足以去嚯嚯太陽,所以我現在還能感受太陽的美好。

這些年我都在努力去理解這個操蛋的世界。越理解越難過,越難過就越憤怒。我小心翼翼收集好這些憤怒,既不讓他們影響生活,也不讓他們影響別人,所以我總是一副什麼都無所謂的癡呆樣子,任他們在體內橫衝直撞。但正是這些憤怒,讓我不至於完全變成M,讓我始終拒絕接受被人摁在地上的生活。

即便如此,當這些越來越操蛋的事情眼睜睜發生在身邊的時候,我還是會難過,還是會氣的發抖,還是會焦慮地睡不著,還是會被無力感吞噬。我也不想去當什麼智者,我只是一個充滿同理心的弱雞。這些同理心讓我控制不住地感到悲傷,也是這些悲傷,讓我知道我還保留著一些所謂人性的東西。

隔離期間最痛苦的時候,我是無法勃起的。這讓我越來越覺得自己是豬圈裡的豬,每天吃飼料,檢疫是否合格,別的什麼都做不了。原本我和豬的區別只是沒有被閹掉,現在既然無法勃起,那和挨了一刀也沒什麼區別。把豬給煽了,是為了吃起來更好吃;把肉醃一下,也是為了吃起來更好吃。所以魯迅筆下人吃人的時代還是結束了,現在是人吃豬的時代,只不過是把人先變成豬,良心就沒那麼痛,可見時代還是在進步。

所以,當有人問,在這種情況下怎麼緩解焦慮,我的答案還是一樣——做愛是最好的辦法。原因其實再簡單不過,就是在做愛中提醒自己還是個人。在這種被人摁在地上摁得快沒人形的時候,這確實是一件需要提醒的事情。

性愛在發生的那一刻振聾發聵,聲不可聞,義不可言,色不可辨,一切都是不可名狀。語言到達不了的地方,權力也到達不了,那裡是我們唯一可以喘息的地方。

等我緩過勁來,可以正常勃起了,我也想明白一些事情。我努力學習,不停思考,其實是要在腦子裡再造一個JB,用這個JB去延續旺盛的生命力。我有點私心,想讓我腦子裡的JB偉岸一些,這是我仍就在不停努力的原因。隨著我年紀越來越大,天生的那個JB早晚會力不從心,腦子裡的JB我希望它越來越雄偉,這是我可以改變的事情。

腦子裡的JB,沒人可以閹割。

(完)

ps.

這篇文章裡出現了很多豬的意向,特此聲明,沒有一頭豬在我寫文章的過程中受到傷害,我都在吃牛肉雞肉,寫完了才敢去做滷肉飯。

文中記錄了我很多成長路上的逸事,我盡可能地保持誠實,如果談論性還不誠實,也就沒啥好談了。談到各國神話的時候其實並不嚴謹,但你明白那個意思就行,各路神仙多有得罪,以後路過教堂寺廟神殿祠堂,一定心生敬畏。

其實在這種情況下,不管是諷刺揶揄,還是嬉笑怒罵,說什麼都是非常殘忍的事情。現在既然寫了文章,逃不過殘忍的事實,就羅里吧嗦一次性說完,也就只殘忍了一次,這樣我良心比較過得去。

其實文章裡說的大部分事情讀一下福柯就全明白了。只是福柯討論的權力算是個中性詞,中性的前提是權力在監視的同時,自己也受到他人的監視。如果少了這麼個環節,那就完全是另一個故事了。

原文裡其實還有一段這個:

腦子里長JB這件事情確實有點抽象,較真起來我們黃種人大多是扁腦殼,這樣一來怎麼在腦殼里安置這麼個棍狀物有了些空間幾何上的問題,況且這玩意還會變大變小。瑪雅人顯然在這方面頗為擅長,他們把孩子生下來,就用器具把腦殼夾成朝後的玉米那樣。說起瑪雅人,他們的歷史特別有意思,各種偉大的發明,精確的天文曆法,驚世駭俗的文字系統,永恆矗立的金字塔,多麼偉大的一個文明。然後西班牙人一來就把他們滅了。

我們再這樣下去,早晚也會等來西班牙人。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!