南大马会一周年祭

——兼对墙内学生运动的反思和批判

南大马会是无需祭文的,或者说,一切以马克思主义为指导的社团和组织都是无需祭文的,它们只需复活的火焰将灰烬再次点燃,它们不会死去,自然也不存在祭文。我写下这篇文章,并非为了情感性的祭奠、控诉,也非是宣扬某种仇恨、归罪于一个对象。这除了赚取同情和眼泪,几句微末的共勉,是无意义的。我意图以自身的、个人的、片面的对此事的认识来进行反思与批判。非是为了纪念,而是为了再次燃火。副标题所写的批判,也非中文语境下常见的群而攻之的批判,是黑格尔、是马克思的批判。因为笔者所见之狭隘与所学之薄弱,再加上本篇文章的散文性质,许多问题难以展开讨论,文中自然存有疏漏之处,还望读者连着这冗长的前言一并海涵。

一、我所想要补充和叙述的南大马会事件

关于南大马会事件,在墙外的诸君都自有渠道查询。我补充几个我亲历的细节。以作为我后续评论的补充。我所补充的细节全都与我息息相关,为本人计,将其他当事人匿名处理,各位如要证明,并非难事。

我刚刚入校之时,正值南方的运动发展到最激烈、也是最高潮的阶段,当时我正在军训,也早已加入了马会群和南方事件的声援群。在当时的党委书记Z跟我们语重心长的说完:这个秋天意味深长(据我们的学长学姐说,Z老师每年都会说这一句,但或许在一八年这句话确实如此的强烈、又如此现实)之后不久,我从体制内某渠道获知,上层、至少是能开部级机构联合会的上层召开了紧急会议,要将南方运动与各个高校的支持、同情社团一网打尽、整顿风气。该渠道极其可信,故而我约当时马会主席六六君会面,地点在学生公寓三栋楼下的一鸣真鲜奶吧。我对六六君陈述此事,并建议马会建立一个备用联系群、将运动暂时转到半地下,已避风头(现在想来,还是太过幼稚,这一事件怎么是能以躲风头就结束的呢)。六六君笑拒了我的提议,认为我的说法危言耸听,他说,马会的指导老师L老师和他商议过此类问题,并且一致认为没有必要,反而可以乘热打铁,把握形式。并且直言没有问题。L老师是本校马克思主义理论研究的重要中青年教师,我有幸选修过几门。L老师也是这位Z老师的重要门徒。师承如此,诸君自思。我见劝说不了,就此劝六六君与诸位珍重,之后就未参与到马会之中。那是我与六六君第一次也是最后一次相见,之后惊鸿一瞥过一次,随即不再知道六六君行踪。

南大当时直接参与南方事件者众多,几乎都被各位老师保了回来,我所在院系就有一例,我院系的党委书记在我入校前就已认识我,还跟我谈及此事,并劝勉我少去参与、多专心学习。该书记关于南方事件也曾在本院的年级大会中就此发言,直言自己是同情者,但也批评参与者过于狂热,甚至同时举例了某邪教组织的参与者。我在此多提一笔,本院风气一直以开放著称。

在十月初,秋天转凉,南方事件遭到大规模的抓捕和追查,甚至于返校的学生被跨省追捕、遭到监视、暴力与软禁。湖大的同志最先遭到无端开除,之后是北大、人大等校,南大马会亦站在了风口浪尖。对此局势,马会的抗争愈加激烈,从教育超市门口合唱国际歌(我也参与其中)、到在食堂门口拉横幅设位点进行抗议。此时,南大的气氛已经非常微妙,我的辅导员老师多次找到我“谈心”,劝诫我不要参与其中。当时,气候确实变凉,而我与马会的思想产生分歧,于是就此退出了社团群。同学R君仍然参与其中,与辅导员产生激烈争执,我还曾劝说过R君。再到十月末,Z老师猝然“不再担任”,一位从未有过南大背景、甚至未曾有什么学术背景(最高学历:在职读的河海大学技术经济及管理专业博士)、一直在行政管理上摸爬滚打的“党委书记”从江苏省政协副主席的高位空降而来,背后含义,一目了然。南大的书记一直是学术上的带头人,前前任H书记是经济学方面泰斗,Z老师更是国内最开明的马克思研究者之一(甚至可以去掉之一),南大在西方马克思主义、后马克思主义与当代激进思想上国内的开创与领导地位都是Z老师成就中的一方面。这样的学术出身的老师,自然在政治上,就“不太清醒”一些。在南大官网关于换届的新闻中,领导点出,前任书记Z“政治立场坚定”,而新任书记“立场坚定清醒”,官方口径是,Z主动提出辞职,其中故事,我不清楚,各位读者自行评判吧。

随着Z老师的“不再担任”,学校宽松的风气也骤然紧张起来,尤其是学校方面的监视和约谈增加了。十一月,马会举着横幅在校内游行,意图与新书记“谈判”,声势浩大。而我与友人论及此事时,认为这样的书记早已没有“谈”的可能,只有他判罪的必然。与其将精力用在把事情闹大的基础上,不如去查这位博士的论文,靠学术诚信搞臭他的可能性比以这种斗争的方式进行或许会容易得多。马会的连串行为并未争取到学生群体中的同情,反而被学生们直斥幼稚、无理取闹、打扰学习。在之后,就是深夜的抓捕与暴力了。

在那天深夜,我迫切的感受到何谓耻辱。在偌大的一个南大,在一个以自由开放风气而闻名的南大,在一个哪怕作为国立中央大学都敢叫板校长蒋中正的南大,在这一刻被剥得一干二净,它不过是一个阉人罢了。一百年前,北洋的军警没有锁住北大的学生,一百年后,一个门禁、一把宿舍门的锁就可以锁住一群所谓的大学生。我深刻的感受到羞耻,为我自己,也为我的青年们。这种耻辱是我无法摆脱的,这是属于退却者的、这是属于不敢发声者的、这是属于被规训者的、懦弱者的,在两年前,在南大深夜的阳台上我如此察觉,在去年,在香港轰轰烈烈的运动中我再次感受,我无法经受这种耻辱的折磨。所以我才会在此与各位相聚,我希望我不至于做一个“革命可以、但要有命令”的瓦格纳《李恩济》中的民众。重要的是改变世界,马克思的论纲一直在灼烧我。

在那之后,南大马会还曾有过声援校园工友的行动,终究是举步维艰,最终,在第二年三月二十七日,马会被注销。春天终究还是来了,只不过南京三月历来会下雪,前年如此,去年这样,今年也不例外,不过今年下的雪也未免太多了,九州好大一片白。

二、南大马会事件的反思

1、马会注销的必然性与关联性

南大马会事件绝不是孤立事件,也绝非是一桩巧合、一件意外,或是一桩事先张扬的谋杀案。其本质的误区在于“一”。南大马会从转向人民的那一刻起就表明了它必将注销的命运,南大马会的注销其本质是某主义从特色社会转向特色主义的本质。南大马会绝非是第一个受害者,也不会是最后一个牺牲。

单以南大马会来看,起到决定性转变的是南方事件。当南大马会加入到南方事件的那一刻起,南大马会的生命就与南方事件直接挂钩,南方事件激烈,南大马会激烈,南方事件骤然被镇压,南大马会必然被镇压。而南方事件注销的并非只有一个马会,无论是北大、人大还是其他任意一所大学的同仁,凡是参与者,甚至同情者,都遭遇了同类的事件。南方事件也并非单独的事件,而是特色三十年快速的资本主义发展下的一个缩影。故而,哪怕学校的官僚群体当中有再大的同情者,如南大马会,也将遭到清洗的命运。

对于南大马会的注销,不可以认作是一次事件。应当认识到,但凡本国体制如此,但凡本国的经济制度如此,就必然会有下一起。没有工人工会事件,也会有城中村的农民工流离失所、也会有尘肺病人、也会有九九六、也会有新冠肺炎……不只是本国,而是整个世界在走向激烈的动荡。据本人观察,本平台的整体风尚为自由主义,如果我在此大骂几句维尼熊、特色党,想必能收获不少好感,但我仍要如此说,这与一个党派、一个领导人无关,而是整个社会的问题。

2、墙内左翼的困境

南大马会的事件是特色内左翼组织的一个缩影罢了,但是,以我的观察来看,特色内左翼实属内外交迫的困境之中。让墙内左翼无法独立冲击体制的并不只有权贵压迫,在墙内左翼内部也存在着两个极大的问题。

a.一批人打倒另一批人的问题

一个以共产主义为指导的群体是拥有着自我革命的趋势和必然的,这种自我革命是靠批评、辩论等方式开展的,其目的是保持队伍的革命纯洁性、促进队伍的革命认知。我不认为这是某种罪行,这与一个学习小组中成员靠激烈辩驳来促进学习和理解有何区别?但是,在墙内左翼之中,存在的不只是、或者说几乎不是这种自我革命,而是一批人打倒另一批人的文革遗风革命(对于文革的评价问题,我持保留态度,不完全否定,但绝对不赞成)。在我参与、加入过的墙内左翼群组之中,从南方事件的声援群即可见一斑,多次有部分毛派、斯大林主义者联合起来,针对其他思想派别者大加攻击、横生指责、百般嘲讽甚至于人身攻击,给我留下来深刻印象。当时我没有参与到这些争吵中,而是在声援群中发言,认为现在应当做的是团结所有力量,进行声援活动,而不是星星之火都没有之时就开始党同伐异。这并不是第一次。在墙内共运新闻红色通讯所建立的微信群中,当我对三年自然灾害、文革等话题产生不同意见后,也是相似的情形,毛派斯派立刻大家嘲讽,一边指责我受毒害颇深、一边为文革脱罪、又将所有的问题全部转嫁给走资派,尤其是稻学的对象。这种行为何其幼稚、又何其可笑?难道作为马克思主义者,你们不会唯物论的去具体分析、具体看待吗?你们一定要为了理念的正确、来忽视文革的死难与受害者吗?对于历史,应当站在结果的角度上去看,而不是结果有违于理念、就此宣传结果的虚假与被建构。当然,毛派与斯派们又可以说:你没有证据、你没有数据、你所说的都是被夸张的、虚假的、你也只能说这些……我对此无话可说。

我并非借题发挥,批判所有的毛派或斯派,这是违背实际的,我更非批判二者理念,因为我本人也十分认同毛派的部分观念。但是我所见到的情形中,却往往是一些毛派和斯派党同伐异。对此我表示痛心,左翼真的有底子来给各位内部攻击了吗?不先去团结、不先去行动,而是内部先大加批判,这是左翼应有之义吗?当然,这些人总是有理由的,也总是能批判的。

b.低龄化问题

作为一个大学生,我自然也是没有资格批判所谓的“低龄化”,因为我本人也算是“低龄化”群体的一员了。但我仍想要对此发表一些反思。

在我的墙内互联网上的左翼群体交流之中,发现,大部分的左翼群体是大学生与大学毕业生,青年作为左翼的主力,这无可厚非。但是,我也发现了一大批中学生“左翼”,其中有真正的、靠着自学与共同学习了解左翼思想的人,这一批同样是左翼的青年军。但还有一批,却是一些从未看过马哲原著、没有受过马哲教育、不知辩证法为何物的学生,这一批人为数之众,令人瞠目结舌。尤其是在本次疫情期间,一个墙内左翼为疫情一线工人和医院关注的群当中,谈论起支援一线、谈论起体制批判,人人奋勇,但是,当有消息传来,从武汉空降了一批病患到浙江之后,群内浙江的低龄学生马上变换了嘴脸,开始破口大骂,令人吃惊的是,其他人也纷纷附和。试问,沿海发达省份的快速发展不是靠对内地的压榨吗?怎么到该以发达的医疗设施支援的时候就如此面貌了呢?这难道是一个左翼应有的态度吗?此类事件也并非一起。我恶意揣测,这一类人自诩为左翼,并非是真的“左”,而不过是标榜存在、展现独特而已,是一种新型的中二病,今天他可以自称左翼,明天他就能带上纳粹章,今天他高谈共产主义,明天就能标榜民粹主义——对于他们来说,纳粹与共产主义可能只有颜色的区别,这类人将严重冲击左翼的团结与深刻性。他们与路易波拿巴背后的流氓无产阶级有何区别?

这两个问题是我在墙内左翼、尤其是墙内互联网群组中所认识到的两点问题。我认为,这两类人的存在只会让左翼陷入分化、内讧的漩涡之中,既没法行动、也没法去进行理论的深入学习。左翼内部不先将这两个问题得以解决,团结的斗争就遥遥无期。除此之外,在外部,左翼群体还面临着一个重大问题:左翼的污名化。

c.左翼的污名化

对于墙内的大部分群体来说,左翼就是特色主义、白左和斯大林主义。有些人认识更加“丰富”些,为左翼加上了极左翼——就是指文革的所谓“左翼”。还有些人则加上了社会民主主义,甚至有人加上了纳粹主义。这就是墙内对于左翼的认识现状。

对于这些人来说,斯大林主义是已经过时死去的苏联的主义,特色主义是他们所信奉的、津津乐道的、自豪而光荣的“左翼思想”,而你但凡不是崇拜于特色主义,就是白左。白左现在是一个极其大而化之的帽子,随便往反对者身上扣,与女拳、公知、精美精日已经没有了区别。墙内对于左翼的理解呈现一个极为单薄、又极其机器化、公式化、刻板的印象,尤其是对“白左”,几乎与圣母婊同意义。在这样的舆论风潮之下,宣称自己是不同于特色主义的左翼,首先带来的是对你是白左的偏见和嘲讽。这并非是在微博的网民之中,哪怕在南大,这也是常见现象。而当这些特色主义者高声宣布“英特纳雄耐尔就一定会实现”、“赤旗插遍全世界”之时,我不由感到一阵极端的讽刺。

3.启蒙问题

曾经我也是一名启蒙主义者,认为,只有是受过一定教育的群体,通过合适的方式,都能进行启蒙,启蒙是通向社会思潮变革的一项可行方式。但是,南大校园内关于马会的反响迅速的击溃了我这一想法。

我曾经认为只要是任何一个具有正义精神、知道我国宪法第一条、向往进步的大学生,尤其是南大学生,对于南大马会哪怕并不赞同,也至少抱有着同情。但事实上,据我所观察到的现状来看,绝大部分的学生对于南大马会都是持批评态度,他们的主要理由是——太吵了、影响学习。请问,一次游行、几次聚众的抗议,又能影响什么学习?再说各位,你们又真的在学习些什么?一个激烈的抗争,在这些冷漠的学生看来,不过是一次吵闹而已。这让我对此无比失望。这种失望是双重的,南大的学生,既是青年、又是受高等教育的学生,这样的学生对于社会生活实际的冷漠与对于消费主义、文娱工业的热衷,在我眼中呈现了鲜明的反差和冲击,直接质疑了我的“启蒙”思潮。他们可以为了一个美妆博主争吵,可以为了一个明星掐架,可以每周花上数十小时去看电视剧,可以为了“轻奢”不眨眼的花上成百上千人民币,但是,他们对“人民”却不肯多看一眼。或许他们对人民的唯一印象来自于快手和土味视频吧。他们沉迷于一个云端的吉光片羽王国,在这个王国中,人人完美、漂亮与高贵,他们靠着这样的崇拜来麻痹自己,从而漠视社会生活。钱理群所谓精致的利己主义者都是捧高他们,他们不过是一些可怜的零件而已。我们的社会给这些零件喷以涂装、修以色泽、展示以娱乐,从而宽容的宣称:你们是独立的!怒其不争,莫过于此。

这是我自身生活中所击败我的事例,或许对诸君并产生不了多少感触。那我以那位被拘捕二百五十一天后的华为员工举例。这位程序员,在默认了网络舆论、尤其是左翼群体的舆论力量为其“讨回公道”之后,就挂着251天的名号,在微博上为歧视叫好、为压迫同情、为资本家说话了,什么嘴脸!更不必说,这位还是亲自受到体制压迫、惩罚的亲历者,他犹如此、何况他人?

当然,我的这番启蒙无用论并非出于严谨的哲学思考、也非是翔实数据、大量事实下的论断,不过是我个人以这种散文笔法写下的感触。我胡乱言之,诸君胡乱听之。不过,启蒙的基础应是“争鸣”,在缺乏公共空间、信息隔绝、歧视与偏见加深的墙内互联网空间,争鸣连广泛的互联网条件都难以形成,谈何启蒙?

4.斗争的必须性与方法问题

实际上,斗争不是必须的问题,而是必然的问题。对于一个马克思主义者来说,墙内社会充斥的不公、压迫与侵害,是不得不以斗争来解决的。但凡是这个揉杂了斯大林主义、资本主义甚至于封建思想的嵌合体上层建筑与背后同样混合的资本主义经济未曾被击溃,那么压迫就将存在。这不是“自由民主”与“独裁专制”的二元论,而是资本主义的必然危机。斗争是一定要进行的,但是对于斗争的具体问题,我认为理应反思。

a.对于体制内的一切幻想必须放弃

在一八年,维尼的墙内声誉还未跌至如今的低点,在南方事件中,参与者签署联名公开信上书维尼,意图借着领导人的政治声望,来解决地方的问题。这或许是一种斗争策略,又或许是真心实意。总之,他们认为,领导人曾表过如此如此态,而如今你治下之地公然违背了你的表态,你看该如何办。他们自以为的把矛盾转嫁到中央和地方,但他们忽视了所谓的政治家是可以无耻与冷酷到如何程度,他们忽视了哪怕是存在矛盾的中央与地方背后的畸形资本主义会凶狠到何种地步,他们以为聪明,但几十个学生,几个工人,就敢直接冲击特色体制拿来维护合法性的“工人阶级领导”的宪法基础,这是何其幼稚的斗争行为?

或许他们看到,之前的维权行动,不少以中央的介入而宣告维权方的胜利,但这种圣君的行为背后,失败的维权者又有多少?这些成功的例子,到底是上方为了宣告革命性的一以贯之还是为了转嫁社会矛盾到几个黑锅、几个老虎身上,而非是整个体制、整个经济社会的问题?对于体制内的一切亮光,可以视为同道,但不能倚之为臂膀、后援,尤其不能对体制上层官僚的“同情”抱有幻想,南大马会的同情者难道不算上层官僚吗?结果又是如何?哪怕赢得了最上层的同情,那么这个经济社会也会毫不犹豫的把最上层给抛弃,来维护自身体制的稳定。蛋糕既得者并非只有几个人、也不是某一位大人物、甚至不只是一整个党派。所有的资产者都是既得利益者,寄希望于体制是必然破灭的,这是日后的我们在实践中必须要注意的问题。

b.团结可团结的,充分发动群众

无论是南方事件还是南大马会事件,都存在着一个问题,即对群众的发动并不成功。尤其是南大马会在南大学生之中可以反应这一点。虽然我在前文对这些大学生们大加批评,但这些学生真的完全都是冷漠的看客、消费主义的木偶吗?我并不认为。

至少有这么一批青年群体、尤其是越在比较精英主义的大学中越常见,他们属于自由主义小资产阶级,他们享受着比较丰裕的生活环境,有着文学或艺术的爱好,尤其是电影、音乐剧、小说、诗歌等方面,而他们的喜好也比较小众。同时,他们的生活上更加讲究仪式感与情调。我们之前常常会略带嘲讽的称呼他们为“小布尔乔亚”,而在我看来,比起发达资本主义国家沉醉于生活的小布尔乔亚来说,当代墙内的小布们更像是普鲁士的资产阶级,一边意图忽视无产阶级的血肉享受生活而被社会现实不断冲撞,一边自身所爱好的生活方式在被上层不断关闭、冲击着。大陆抵制金马奖就是对很多之前完全醉心于电影、不问世事的爱好者们的冲击,这种冲击并不只是一门两门,而是完全的封闭。游戏锁区、书籍禁止出版、电影审查与引进管制、小剧场的审查加强、音乐人被封杀……没有小众圈子能逃脱。之前在墙内互联网引起巨大声势的227事件就是一个缩影。对于这种人,应该与无产阶级工人、农民工、进步学生一同,加以团结和思想的引导,让他们睁开眼睛,意识到,固守到一个小圈子里沉醉的日子已经一去不复返,必须至少要冲击、改变互联网墙、审查体制,他们的美好生活才能继续。

除此之外,还有群众的发动问题,但凡南大马会在群众之间的组织和影响有五四时北大学生组织的十分之一,那么斗争都将激烈得多,也将广泛、深入得多,最后的成效也将更为巨大。在群众的发动问题上,既要注重组织的领导性,也要注重普及度与发散度。学生社团的形式更适用于兴趣结社的组织,而非一个以斗争为目标的、不断积极进步的组织。我认为,社团可以作为一个主干组织、一个促进共同学习、加深认识的学院存在,但在基层的组织上,应当用小组制组织起来,这个小组以学习小组的名义,小型化、也难以被监视,小组成员不需全部加入社团,相反,可以大量吸纳社团的同情者、潜在支持者,既是加强思想引导、又是促进其逐步走向实践,同时,这样的好处在于方便于半地下的联络和交流。一旦社团被取缔、破坏,那么这些小组可以保持一定程度上的完整性,各自坚持下去,并积极的进行地下重建工作。马会的斗争固然激烈,也自以为是一次“存人失地”,但马会之后,南大再无一个基本完善的成熟左翼组织存在,如要发动斗争,一人势单力薄,且举目无亲,又谈何容易?马会在没有进行广泛的潜伏、铺网和保留组织工作之时,就采取如此激进和冲击的行为,实属不智。

c.斗争的方法问题

我认为,在当下的寒冷背景下,采取灵活的斗争方法并非是苟延残喘、也不是投降主义。在炉火还未旺盛之时打铁,声势固然震撼人心,但成效微微。这就是南大马会的所作所为,他们认为,“至于这一次斗争的成果,能让权势者感到切身的危机,让一切有志于抗争的庶民团体获得力量,让斗争运动中的青年在斗争中得到历练,就已经是很大的贡献了。更何况,各个高校的左翼青年们还得以在这场运动中携手并进”,但这真就是“很大的贡献了吗”?在我看来,南大马会的作用还应更大、影响还应更盛,采用灵活方式斗争是必须的,一个组织的领导和行动能力远非零散的个人能比拟,如果等待普遍的个人共同斗争,无异于等待一次1968年,这是不现实的行为。

灵活的斗争,理应在准确判断敌我形势、敌我矛盾之后,针对敌人的弱小处、不容易触犯核心之处展开广泛的攻势,来积蓄力量,锻炼人才,培育生力军,再借助以大型的群体性的事件发生,直接冲击体制。并且,在组织上以群体的形势,在行动上则以小组、个人的形势进行,如要进行整个群体的集结与斗争,则必须在做好地下网络建设后开展与进行。在斗争之前,必须广泛深入群众之中,不求支持,也应求理解。必须利用互联网各类平台、而不简单的是以发布信息的方式,而是既有猛烈攻击、又有引导性的反思,既有批判、又有暴露,既有理论的普及、又有实践的展现,这些内容可以以不同小组的名义进行表达。在宣传上,则要注意话语的使用,在当代,仍然广泛的使用上世纪上半叶工人运动的话语已经行不通了,这一问题无论在南方事件还是南大马会实践都体现的非常明显。要得到群众的理解与支持,首要的是用群众的话语说话。不要张口就一股当年的“忆苦思甜”风格,布满感叹号和翻译腔词汇,在这一点上,我们反而要像各类营销号学习,为何他们能十万加,并让一篇漏洞百出的文章得到如此广泛的反响?当代马克思主义青年,需学习的还很多。

三、结语

这篇文章是我应邀为几位我的学习小组的友人所写,既是大致的说明当年南大马会之事件,又主要是我个人的反思。半夜一点钟写起,到此时已天光大亮矣。在马会被注销的这一年里,世界发生了太多事,一个大变局是如此清晰而明确的在向我们招手,这是个马克思主义者大有可为、亦必有可为的时代。尤其是在墙内的左翼同志们,我们不能沮丧、不能徘徊不前,我们必须行动、必须实践。及时宜自勉,岁月不待人。弃捐勿复道,努力加餐饭。诸君务必各自珍重,当英特纳雄耐尔在寰宇唱响之时,就是我们宣告胜利的欢庆时刻。以鲁迅先生之言作为结尾吧。

于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。于一切眼中看见无所有;于无所希望中得救……待我成尘时,你将看见我的微笑!

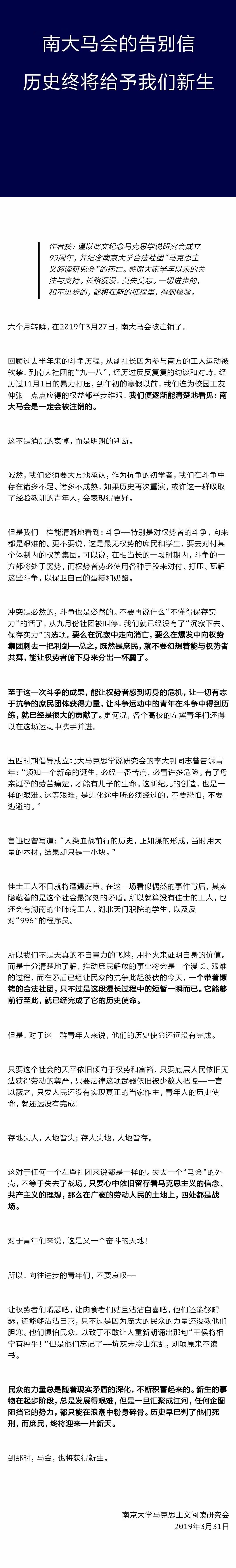

附:南大马会的告别信

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!