《列夫·朗道》:斯大林時代的真人秀,“我擁有絕對的自由,直到克格勃逮捕了我”

第一次聽說“DAU”(列夫·朗道)是在五年前,從那以後一直好奇地打聽,卻沒有任何消息。直到兩週前,“DAU”的大門向我敞開。我被邀請到倫敦皮卡迪利大街的一棟大樓裡,在一扇漆黑的門後面,橫陳著另一個世界。大廳昏暗,色調艷麗,猶如一個大衛·林奇的電影場景。一名穿著上世紀40年代風格的男士站在那裡,拉開窗簾偷看街道,結果原來只是一個佯裝偷窺的演員。帶俄羅斯口音的禿頂保安給我登記拍照。裡面則明令禁止攝影和錄像。一個隨和的美國女嚮導隨後帶著我穿過迷宮般漆成黑紅灰色的走廊,走廊兩邊的牆壁上掛滿了前蘇聯時期的海報和照片。之後進入一片有著很多穿著老式服裝人體模型的駭人之地:有懸掛在枝形吊燈上的,也有跪在地上親吻著蘇聯國旗。還有一個大型的人體模型工作室,在磨砂玻璃牆後面擺著很多現代化的裝飾工具。一家餐廳供應著格魯吉亞菜餚,還有一間1940年代風格的活動室。狗吠聲傳遍了走廊,“對了,這是一條真狗。”我的嚮導提示說。不過我有點將信將疑。

我來這裡是為了看電影的。眾所周知“DAU”是個電影項目,至少是從一部電影開始的,直到現在,還沒有人知道該如何準確地描述它,姑且可以稱之為“斯大林式楚門的世界”,一場嚴肅的人類學實驗,甚至被稱為“蘇聯愛之孤島”。從規模上來說,它可以與影史上其它臭名昭著預算失控的電影拍攝相提並論了,比如弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)的《現代啟示錄》(Apocalypse Now)。不過“DAU”也會讓人聯想到斯坦福監獄實驗——在該試驗中,學生們在扮演獄警和囚犯時過於投入,逐漸模糊了自己只是在扮演虛擬角色的事實。斯坦福的監獄實驗僅在實施了六天后就被緊急叫停,而DAU則持續了三年之久。

“DAU”項目開始於2005年,起初只是基於一個真實人物原型名叫列夫·朗道(Lev Landau)的前蘇聯科學家的傳記題材電影。朗道曾經與像尼爾斯·玻爾(Niels Bohr,1885年10月7日-1962年11月18日,丹麥物理學家)這樣的量子物理學家合作,參與過蘇聯的原子彈計劃,並在1962年獲得諾貝爾獎。他對性和毒品的開放態度一如其畢生堅持的科研精神,認為婚姻不應以限制性自由為前提(當然,他夫人孔克爾迪亞對此並不以為然)。這部電影的導演是時年29歲的俄羅斯導演伊利亞·赫爾扎諾夫斯基(Ilya Khrzhanovsky),在此之間他只拍攝過一部贏得廣泛讚譽的名為《4》的科幻荒誕劇。希臘裔指揮家提奧多·庫倫奇思(Teodor Currentzis)受邀擔任簡稱為“道”(Dau)的男主人公。在這個擁有400個主要演員和10000多個臨時演員的龐大團隊裡業餘人員佔了大多數。

“DAU”所處的中心位置是一個蘇聯研究中心,其靈感來自於朗道從30年代後期生活工作直到1968年去世的一處秘密設施。 2009年,距離拍攝還有一年時間,在烏克蘭東北處的哈爾科夫市(Kharkiv)一個佔地約為兩個足球場大小的廢棄游泳池上開始搭建一個龐大的拍攝基地。但是完工後,赫爾扎諾夫斯基放棄了繼續這部電影的念頭,開始專注於復制這個研究所,現在它也被稱之為“DAU”。

與其說DAU是一個電影場景,不如說是一個平行世界:一個與世隔絕的停留在上世紀中葉的迷你蘇維埃社會。 DAU中的數百位演員,也可以稱為“項目參與者”,無一不忠實地維持著蘇聯公民的日常生活。時代重構下的真實令人著迷不已,包括所有的服裝(甚至是內衣褲)、髮型、食品包裝和香煙品牌。更重要的是,為了配合DAU從1938年到1968年時間線上的變化,所有細節也隨著時代遞進而更新。參與者用俄羅斯盧布支付薪資,這些都可以在拍攝現場使用。 (一些扮演看門人的老年臨時演員,試圖將他們自己保存的前蘇聯時期的盧布混進拍攝現場進行消費;他們因使用這些“假幣”而遭受了懲罰。)

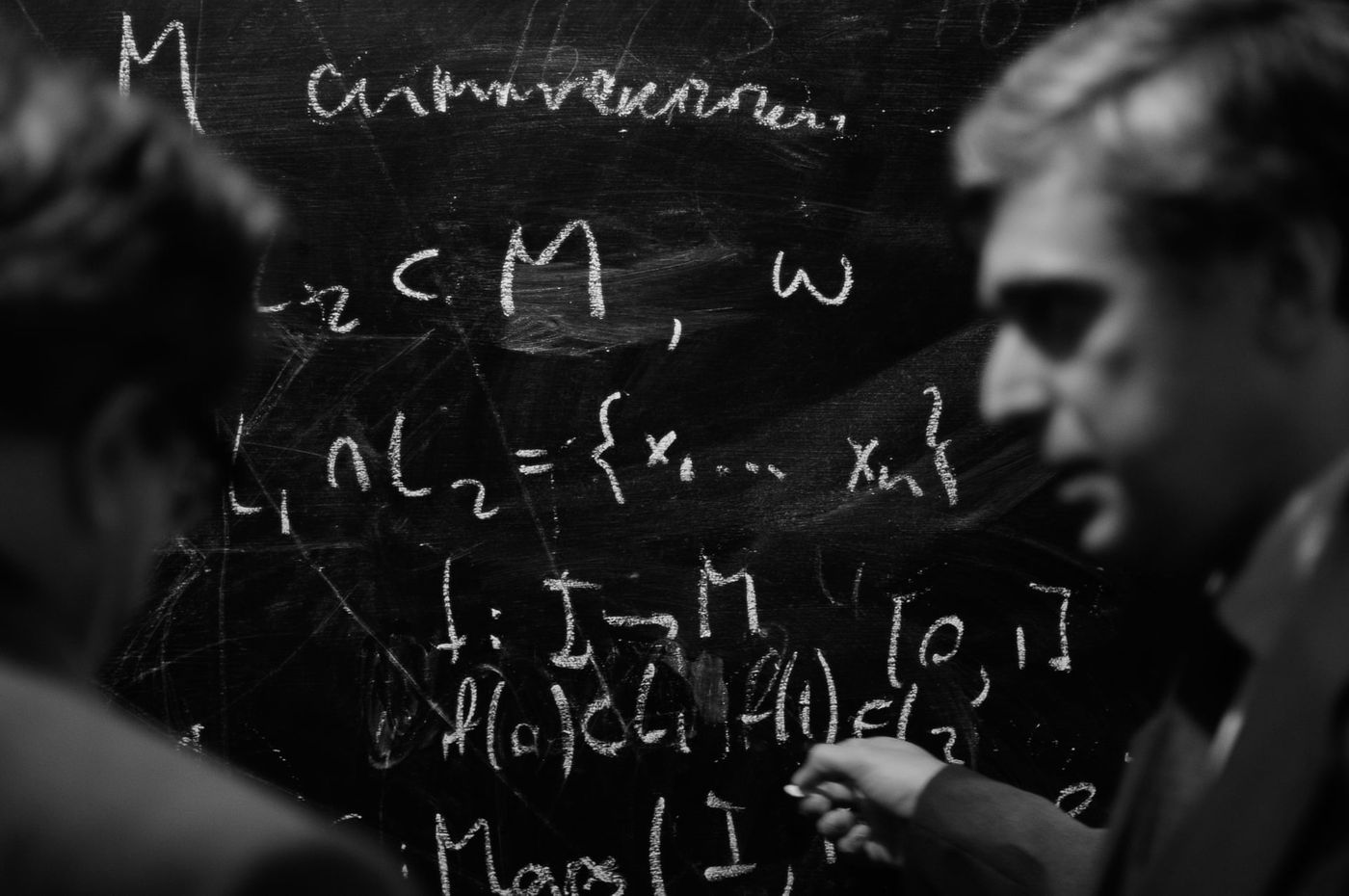

參與“DAU”的非專業演員是從製片人編制的海選數據庫中挑選出來的。試鏡視頻的數量在21萬和39萬之間浮動,這取決於你問的人的回答。 “DAU”的許多“官方”數據都已經無從考據了。角色扮演者來自於各類現實從業者,包括清潔工、女服務員、學者、官員、薩滿祭司、藝術家等,甚至有些是犯罪分子和現實生活中的新納粹分子,後者通過幫助銷毀“1968年”的場景來結束這個項目。慕名或受邀獲得臨時居住權的包括諾貝爾獎獲得者物理學家大衛·格羅斯(David Gross)、神經科學家詹姆斯·法倫(James Fallon)、哈佛數學教授丘成桐(Shing-Tung Yau),還包括藝術家瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramović)、卡斯滕·赫勒(Carsten Höller)和戲劇導演彼得·塞拉斯(Peter Sellars)。

最不可思議的是,實際上幾乎沒有什麼被拍攝的。這不是一座類似《老大哥》( the Big Brother,源自荷蘭的真人秀節目,名字取自喬治·奧威爾的小說《一九八四》 )的房子,不存在任何隱藏的攝像機。只有一位攝影師——來自德國的資深攝影師於爾根·俞格斯(Jürgen Jürges)帶著他的三人攝製小組在現場漫遊。在2009年到2011年間,他拍攝了長達700小時的鏡頭素材,而這只是這個持續性實驗的一小部分。在其它時間裡,人們在不受觀察的前提下依舊持續著前蘇聯的生活狀態。

蘇格蘭製片人埃迪·迪克(Eddie Dick)在2011年參與項目拍攝時嘗試了體驗了這種生活,當時他是去烏克蘭就一個潛在的合作項目為伊利亞·赫爾扎諾夫斯基(Ilya Khrzhanovsky)和尼古拉斯·羅伊格(Nicolas Roeg)牽線搭橋。他告訴我說,整個上崗過程是一絲不苟的。他和同事們先收到一份發生於1953年的實時事件紀要,這正是DAU裡面當時的年份。所有人都要換成那個時代的服裝,迪克還被剪成了短髮,另外還從當地的配鏡師那裡訂購了更為適宜的眼鏡鏡框。他們獲得了“護照”和一些仿真鈔票。在佈景入口處,他們經受了門衛檢查,還被追問了來訪目的。

迪克說,“我不太確定當我們入場時每個人都在做事,但看上去每個人都在幹他們應該做的事情。”武裝警衛四處巡邏,人們在咖啡廳裡吃飯,三四個科學家在實驗室裡用電磁槍進行實驗,記者們在準備當天的報紙,建築師們正在研究未來哈爾科夫市未來的市政規劃——所有的一切,都發生在1960年代。他甚至參觀了道的公寓,遇到了由俄羅斯女演員Radmila Shchyogoleva扮演的道的妻子娜拉(Nora)。 “一個瘦小的老婆婆開的門,衣著優雅的娜拉走下樓陪我們喝茶聊天了一個半小時。她自始至終沉浸在角色裡,這種魔力發生那個地方的所有人身上。” 迪克說,“我們也沒有打破規則。我從來不會說,'不會吧!這裡到底發生了什麼鬼事?'你會發現自己被這個表像催眠了,一切都順其自然了。”在迪克逗留的時間裡,他並沒有看到任何拍攝的行為。

有些人在這里工作生活了數月,甚至數年,吃喝住行都在DAU裡。有些人則不會久留,他們認為這個極權政府的娛樂項目已演變成真實暴虐黑暗的所在。有傳言說導演對性和權力的渴望一如他對藝術的追求。 DAU聽起來像是成了黑暗的中心:一個有著自己統治規則的遠離文明社會的封閉世界,而赫爾扎諾夫斯基則是《現代啟示錄》裡的科茨上尉,十足的惡棍一位。

******

“DAU”之所以向我敞開大門的原因是在這個項目啟動15年後,終於準備好對公眾開放了。今年計劃在巴黎、倫敦和柏林舉辦三場沉浸式展覽。開放之前,我也被承諾可以在巴黎對導演舉行一次專訪。不過首先我需要觀看根據那700多個小時剪輯出來的13部長片中的至少四部電影,項目後期還會有更多的計劃:一部電視系列、系列紀錄片,以及一部正式發行的《列夫·朗道》電影。

我看的前三部電影是關于娜拉的三部曲。電影是俄語對話,沒有字幕,只有聽筒裡單調的英語翻譯。在第一部裡,娜拉的母親來研究所來看望她——看起來是一家真實的蘇聯研究所,而不是基於前者的後現代藝術裝置。在第二部裡,道(提奧多·庫倫奇思Teodor Currentzis扮演)的舊情人、一個美麗的希臘女人瑪麗亞過來看他,娜拉不在家,但之後突如其來地回來了。

第三部電影發生於十幾年後的事情,更為驚人。道此時已經臥床不起(真實的列夫·朗道於1962年遭受了一次車禍,在1968年辭世)。他的兒子丹尼斯是個古怪的男孩,此時的娜拉無聊又孤獨。還有亂倫,長時間寫實般的真刀實槍的性愛場面。在第四部電影裡,研究院的看守人員們喝得酩酊爛醉,一個老婦女則吐的一塌糊塗。接著整部電影就是兩個男人Sasha和Valera在醉酒之後笨拙而又溫柔的性虐待。

這些電影即令人興奮又頗為單調,喋喋不休漫不經心的對話場景幾乎沒有什麼剪輯(全靠俞格斯的一台攝影機),但電影裡又充滿了原始和強烈的真實情感。這種體驗更接近於觀看紀錄片,或者就像拉斯·馮·提爾(Lars von Trier)的道格瑪電影,比如說《白痴》(The Idiots)。

當我看了這部尚未完成的《列夫·朗道》電影的10分鐘預告片時,這個項目的真正規模也可以管中窺豹了:攘往熙來的人群,20世紀30年代的街道場景,一架巨大的蘇聯螺旋槳飛機複製品。還有無數驚人的畫面:一場瘋狂的化妝舞會,一口墜落在地的教堂敲鐘,堆積成山的腐爛蔬菜,生產線上砸著粘土兔子的女工們。

我也看到了這個項目的部分數字內容。在巴黎,遊客們可以在自定義的展台(就像教堂裡的禱告室)裡看上幾小時的鏡頭截幀。我眼前的屏幕有著16格子屏幕,每個子屏幕都播放一個隨機場景,就像一組監控鏡頭。點擊其中的一個,就會變成全屏模式。任何一個場景的每個角色都能即時得到補充信息:生平、相冊、護照和信件等資料。

面對滿屏的圖像很難不令人產生迷惑:穿著50年代服裝的阿布拉莫維奇(Abramović)正在接受薩滿祭司的淨化儀式;學者法倫(Fallon)在晚宴上討論著資本主義;道站在一對正在做愛的裸體男女邊上(屏幕上總是有不少於一個的性愛場景)。一名獄吏在牢房裡嚴刑逼供一個哭泣的裸體女子,令人震驚的是,他不僅給她強行灌酒,還將酒瓶口塞入她的陰道裡,這一切都是真實發生。

我從這些電影裡看到了熟悉的面孔:一個曾經蔑稱道的兒子為“臨床障礙”的大鬍子科學家正在討論一項關於藤蔓的實驗;在另一個地方的派對上,一個在研究院咖啡館工作的女服務員和兩個穿著內褲的男人站在桌子上,他們都在向一副抽像畫擲刀,“這就是我說的當代藝術!”其中一個大喊,“現在我們可以把它放到畫廊裡去了。”

******

“DAU”項目巴黎發布會在部分裝修過的夏特雷劇院(Théâtre du Châtelet)和城市劇院(Théâtre de la Ville)裡舉行。 “我非常確信今天我們在此經歷的將會載入巴黎史冊,不止是藝術史,還有科技創新史和電影史。”夏特雷劇院的藝術總監露絲·麥肯齊(Ruth Mackenzie)如是說。這位曾經負責2012年倫敦奧林匹克運動會的藝術項目的前導演閱歷無數,但她依舊視“DAU”為千載難逢的“規則顛覆者”。

很多人則對此保持懷疑態度,“我堅信這個項目能夠保持長期活躍的原因和創新無關,但它吸引了俄羅斯寡頭的資金,為赫爾扎諾夫斯基提供了享受奢華和暴虐生活方式的機會。”一位不願透露姓名的評論家說。

這個所謂的“寡頭”並不是什麼秘密,他就是俄羅斯億萬富翁謝爾蓋·阿多涅耶夫(Sergei Adoniev),他於2008年入籍保加利亞。據估計他的個人財富約為8億美元,主要來自俄羅斯的電信業務。他還資助了俄羅斯反對派報紙《新星報》,並將他的時間和財富用於文化和慈善事業。但就在本周保加利亞撤銷了阿多涅耶夫的國籍。據司法部發言人公佈的信息說那是因為他在20年前就因欺詐罪名曾在美國被定罪。

當我去巴黎參加發布會時,我遇到了瑪汀·德安格萊揚·恰蒂隆(Martine d'Anglejan-Chatillon)女士,她在2016年擔任赫爾扎諾夫斯基“DAU”團隊的執行製片人。 “DAU”是“作為文化的對立面的娛樂而存在的”,她解釋說,“就是一種在你離開之前你就已經知道的能令人愉悅開心的事。”在巴黎的展廳裡觀眾們無法控制自己的體驗。你不是購買門票,而是被許可簽證。你可以自己選擇逗留時間,6小時、24小時,甚至無限時;你必須完成一個在線的心理測試問卷,問卷的答案會生成定制的私人行程。假設申請通過了,你會被要求將手機換成另外有兩個目標地點的導航設備,目的地可能是有著400個座位的大禮堂,也可能是四層高的地下室。我參觀了一個結合前蘇聯和林奇美學(Lynchian aesthetic)風格裝修的空間:昏暗的走廊,蘇式用品,更多的人體模型。一間房是1940年代的蘇式客廳,還有一間就像是柏林市內的性用品商店。

你的設備也有可能將你導向一個放映處,會有提奧多·庫倫奇思(Teodor Currentzis),以及像布萊恩·伊諾(Brian Eno,英國音樂人)、大舉進攻樂團(Massive Attack)的羅伯特·德爾·納加(Robert del Naja,英國音樂人)還有像劇院導演羅密歐·卡斯特盧茨(Romeo Castellucci,意大利劇院導演和藝術家)這些來訪藝術家的演講和演出。你還會被要求觀看“DAU”的數字平台。最後,你會被帶到小房間里和一位“主動聆聽者”進行一對一的對話,對話人可能就是現實生活中的拉比、牧師或者心理學家。

我問她這個項目有沒有讓人感到不舒服的方面,“當然會有的,作為一個藝術項目,在導演赫爾扎諾夫斯基創造的曖昧時空裡,也投射了我們自己內心的恐懼、焦慮和自負。我認為這本就是工作的一部分:它可以激活屬於你自己的一部分,不管是痛苦的還是快樂的。”

她把問題拋回了給我,我提及到那個獄警虐待裸女的場景。她解釋說,那是13部電影長片中的一個鏡頭,重點聚焦於這個女人,而她至始至終都沒有被剝奪該有的權力。重要的是,這只是一場演出,“她知道隨時可以停止,只要她說'我受不了了',那麼所有人都會在停下來的。但她選擇讓自己經歷了這一切,幾乎是一場磨難。也許她從中找到了一些東西。”因為沒有和那位演員本人對話,所以這點也很難驗證。

演員表也從側面揭示了“DAU”的現實主義質感是如何形成的。扮演道兒子丹尼斯的是烏克蘭Youtube網紅Nikolay Voronov;兩位同性戀人Sasha和Valer原本是無家可歸的流浪漢,有人告訴我們,他們每天都做;片中娜拉母親的扮演者就是演員Radmila Shchyogo的親身母親Lidiya。

道的扮演者提奧多·庫倫奇思和我在電話中說,“關鍵是你如何做自己,但同時又不是你自己。”現在的他已經回歸到日常工作,俄羅斯彼爾姆國家歌劇和芭蕾舞劇院的藝術總監。 “你處於一個環境中,雖然心知肚明那隻是一個遊戲,但卻只有投入真實的自己你才能繼續下去。”他解釋說。在2005年和導演赫爾扎諾夫斯基的一次見面後他受邀在“DAU”裡扮演同名男主角。

他花了一年時間來完成這部電影的拍攝,之後又斷斷續續得在“研究所”裡住了兩年。每次來的時候,他都全天候生活在其中,有時只呆幾天,有時是幾週。沒有人催促去回復電子郵件。當他和其他人離開“研究院”的時候,“有時會突然驚覺怎麼還穿著那個年代的衣服。我們穿著從裡面帶出來的衣服繼續生活工作。當我們外出的時候,感覺就像是又一次的拜訪。真實的世界對我們來說也反而只是一個拍攝場景。”按照提奧多的說法,很多人在實驗後繼續住在DAU裡,“我知道一些人,如果讓他們必須決定是繼續留下來還是回到'未來',他們情願留下來。”

在研究所裡,提奧多有一定的自由去做他自己喜歡的事情,但經常要配合劇情需要。不時會有人過來敲門,比如娜拉的母親來訪。有時候他會就一些事情和導演赫爾扎諾夫斯基討論,但大多數時間里赫爾扎諾夫斯基根本不搭理他。

這絕對不是一次愉快的體驗。 “我確實有絕對的自由,但說不定'克格勃'就會抓我去監獄。他們真的會對你嚴刑逼供。很多時候我感覺並不太舒服,但是這種不安一如我在現實生活中的感受。如果我們希望以假亂真,那就必須假戲真做。”

還有部分我交流過的人對赫爾扎諾夫斯基的這個項目並不太滿意。許多前工作人員根本不願意談及項目經歷。埃迪·迪克(Eddie Dick)就認為赫爾扎諾夫斯基是個自大狂,而且對後者在電影領域上的無知感到驚訝:赫爾扎諾夫斯基甚至都沒有聽說過尼古拉斯·羅伊格,更遑論了解尼古拉斯的電影了。 “他自大狂妄到令人驚嘆的程度。對員工如同奴僕使喚,而每個人都要像伺候皇帝那樣服侍著他。他說一無人能說二。”迪克幫助赫爾扎諾夫斯基拿到了英國的工作簽證,但當他們再次在愛丁堡見面時,赫爾扎諾夫斯基卻視之前擬議好的合作協議為一紙空文,這讓迪克陷入了極深的困境。

2011年作家邁克爾·伊多夫(Michael Idov)在拜訪了DAU後,為《GQ》雜誌撰寫的文章將這些問題擺在了世人面前。他提及赫爾扎諾夫斯基向很多年輕女子都提供了所謂導演助理的職位,其中的一個被問及性生活和是否願意參與性行為的意願,在她拒絕回答後,當即就被辭退。緊接著法國《世界報》(Le Monde)又提出了進一步的指控。一批新納粹演員在馬克西姆·馬克辛科維奇(Maxim Martsinkevich,目前因毆打罪名被判刑)的帶領下多次對美國藝術家安德魯·昂德里杰卡克(Andrew Ondrejcak)施暴,當時安德魯在裡面扮演心理學家。 《世界報》說,安德魯表示自己太受傷害,無法就此發表評論。在“DAU”項目初期,關於這個狂野奔放、極富靈感的天才藝術家的神話光輝依舊;15年後所處的社會環境已經迥然不同。如果這些針對伊利亞的指控屬實的話,那麼隨著#Metoo運動的推動和像好萊塢大亨哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein)之流醜聞的曝光,人們對於之前傳聞的看法也會大相徑庭(這裡沒有任何證據顯示參與此項目的那些公眾人物知曉這些針對伊利亞的指控)。

******

我終於在深夜約到了和赫爾扎諾夫斯基交流的機會,他很激動地對上述言論表示了否定。我們在夏特雷劇院街對面的屬於DAU內部的格魯吉亞餐廳見面。他看上去挺年輕的,圓圓的臉,戴著眼鏡,一頭黑捲髮,兩鬢光滑,讓我有點想起了金正恩。他看上去一點也不獨斷專橫:很有魅力,不拘小節,也很健談。先是咖啡,接著是威士忌,還有很多的香煙,用不太流利的英語,就科學、藝術、表演、政治和蘇聯等主題高談闊論。

他告訴我,“DAU”符合最基本的幸福公式,它包含了四個基本元素:愛,工作,友誼和自由。 “什麼是自由?什麼是幸福?這是我最初感興趣的。”然後是關於天才的本性,“對我來說,所謂天才就是古希臘傳說中的英雄。他們就是神賜的禮物。”這就是為何他選擇了提奧多·庫倫奇思來扮演道的原因,因為提奧多具備常人沒有的天才特質。

現年43歲的伊利亞·赫爾扎諾夫斯基是否認為自己也是個天才呢?

“不,絕對不是。我只知道我有很強烈的直覺。但是我不太聰明。如果我足夠聰明的話,'DAU'也許就不會發生了,因為我會開始思考,而一旦開始了思考,你就無法完成這個了。”

作為一個獨生子,赫爾扎諾夫斯基成長於在莫斯科的一個藝術世家,來往的都是藝術家和知識分子。他的父親安德烈(安德烈·赫爾扎諾夫斯基Andrey Khrzhanovskiy)是一名著名的電影人,他1968年的動畫片《玻璃琴》(The Glass Harmonica)是蘇聯時代第一部被禁的動畫片。他的教父是名為謝爾蓋·耶爾莫林斯基(Sergei Yermolinsky)的編劇,後者從小就和托爾斯泰有來往,還是作家米哈伊爾·布爾加科夫(Mikhail Bulgakov)的好朋友。赫爾扎諾夫斯基承認他們享有文化上的特權,但並沒有經濟上的。儘管在赫爾扎諾夫斯基15歲的時候蘇聯就分裂了,但他始終覺得自己還是一個“蘇聯公民”。 “當我入境英國時,邊境安檢上的表格上問'你出生於哪裡?',我寫了'蘇聯'。”他補充說。

他進一步解釋說,與其說“DAU”是在復現蘇聯時期,不如說是為了研究現在,“如果說只是一部童話,或者奇幻片或歷史劇,那麼我們或許從某種程度上更為放鬆一些,因為那與我們自己沒有關係。”蘇聯公民和“DAU”的參與者從始至終生活於極權統治中,而這正是我們現代人一無所知的。 “今天控制我們的是手機。我們會說,'哦,太好了,我又買了新iPhone了'。我們買了用來控制我們的東西。”他從桌上拿起自己的手機,說,“這個東西能了解我們嗎?它比我們自己更了解。我們生活在一個透明的世界裡,但是我們無法接受這個事實。正如我們無法接受坐在這裡的時候,地球正在太空中穿越一樣。”

但看起來復古的環境也是釋放人性需求的一種手段,“因為它不是真實的,事情發生的更快,自然風險也更低一些。這也是為何在人們脆弱的時候更能引起同理共鳴。在正常的生活裡,你會因為成本太高而不敢繼續體驗。”

他說他從未在現場進行“執導”表演,但是會在場外和參與者做一些交談,或者發起活動來吸引新人參與。 “我只負責制定規則。如果規則出錯了,那我就會修正。但我從來不會破壞規則。”

這是否表明他既是獨裁者,又是導演?

他對這個說法表示了反對,說很多行為都可以被描述成為獨裁。 “你可以在家庭或公司裡成為一個獨裁者,你也可以成為你自己生活中的獨裁者,然後摧毀它。”另外,他也拒絕了將他對演員的操作稱之為極端行為的想法。他還特別指出現場不存在秘密攝影,“我邀請來的參與者並不是那種要去現場秀的人。你需要尊重他們。如果你表示了足夠的尊重,他們就會陪你一起走得很遠。”

伊利亞還否認了他濫用權力來滿足性需求的指控。我問他是否向受訪者和試鏡者詢問他們的性生活。 “當我為藝術部門和行政職位面試時,從不會問及這些。但對演員來說,我會討論童年、父母、情感、愛情、性愛、友誼和死亡等等,這非常重要,因為我們一起工作的不是演員,而是真實的人。你和他們討論的是生活,而不是表演技巧。”他並不為自己對待女性演員的所作所為感到遺憾。 “不會的。對我來說談論工作不存在男女性別區別。很顯然,人與人之間存在著情感區別,它本就屬於美的一部分,而這不是由性別決定的。”

“關於我的項目是有很多流言蜚語,”他繼續說,“然而時間一長,眾口鑠金。但它畢竟不是真相。”他承認項目發生地在俄羅斯,並且有一個富有的讚助人,這些都對他幫助很大。他解釋說是一個共同的朋友將他介紹給了阿多涅耶夫,因為億萬富翁提過自己喜歡赫爾扎諾夫斯基的電影《4》。而阿多涅耶夫確實也是一個完美的讚助者,給了導演一筆錢後(他說應該是在2500萬歐元),就讓後者獨立操作了。 “從我們第一次見面到拍攝結束,五年裡,我就見了他大概五次。”赫爾扎諾夫斯基堅稱自己並沒有無止境的預算,“我記得在我們一次談話中,他說,'你知道嗎?伊利亞,或許你會覺得我比看起來的更富有。'”

“DAU”的鋪張浪費看起來有點不太尋常,但是它的預算確實還不如一些好萊塢大片。烏克蘭的人力成本比較低,而且相關的劇組人員數量也不多。除此之外,赫爾扎諾夫斯基還指出迄今為止他已經製作了13部電影,還會有更多將要上映。至於最終還有多少取決於公眾接觸了“DAU”之後發生的情況。到時候就要看赫爾扎諾夫斯基自稱的強烈的直覺是否靈驗了。

完成這個傾注了這麼多心血的項目後,他告訴我他還有一個計劃:他要建造一個城市可以容納5000名來自世界各地的人,城市裡的一切都將被記錄,而且都是開放和透明的。也許他只是在開玩笑。如果是其他人告知你這個想法,或許你會覺得荒謬絕倫,但當它來自赫爾扎諾夫斯基時,那就很難說了。

|作者: STEVE ROSE英國自由撰稿人,專注於文化藝術領域,尤其是電影電視、視覺藝術和設計等,為包括《衛報》(THE GUARDIAN)和《觀察家報》(THE OBSERVER)等多家媒體撰稿。

|翻譯:@迷影翻譯

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦