互聯網平台的「創造」,仍然植根於古老建築的空間喻體

近兩年,世界範圍內大量對於互聯網的反思文章都提醒我們這樣一種事實:我們曾經憧憬網絡世界為人類帶來更理想、更美 好的人際關係,但最終,這項技術卻辜負了我們的想像。

我們在這篇文章當中試圖補充這樣一種觀點:從漫漫歷史的尺度上來說,“互聯網”是一項極其年輕的發明,但“人際關係”卻是與人類作為物種一樣古老的東西。

人與人的關係是無形的,它通過“空間”才能找到具體的形態。一方面,我們需要理解互聯網作為一種虛擬空間,它足夠新鮮、新奇;另一方面,我們也需要理解,在它自身創新與迭代的過程中,互聯網的搭建者仍不斷借助著“網絡”、“廣場”、“平台”等極為古老的空間來比喻新建社交媒體的結構。

譬如在一篇題為《“平台”是否是主導電子媒體的科技公司的 正確 比喻? 》的文章中,塔爾頓·吉萊斯皮(Tarleton Gillespie)強調:互聯網平台通過隱喻加強了它平等、開放可見、穩定堅固的特質,但同時,有效地隱藏了它非平面的真實結構。

所以,向前看去,互聯網似乎正試圖創造新的人際關係,但向後看去,互聯網世界層出不窮的新概念對於人類曾經擁有的原始空間來說,可能並非僅僅是一種隱喻(metaphor)關係,它還可以被理解為一種類比(analogy)甚至還原——人類古老的“空間體驗”對互聯網這項“創新技術”或許有更為深層次的影響。更進一步說,在虛擬空間中,和現實空間一樣,我們此處追溯的仍然是人與人關係的一種形態。

1. 從“網絡”到“平台”

微信平台、支付寶平台、臉書平台……“平台”作為一種互聯網概念模型已經深入人心。但如果回到上世紀90年代,大眾尚且並不像現在這樣理解“平台”的概念。那時,我們剛剛從信息社會(information society)進入網絡社會(network society)。 “平台”一詞還僅在IT行業內使用,指的是電腦裡軟件運行的系統環境。

那時候流行的概念模型是“網絡”。在“網絡社會”裡,用戶製造的內容在用戶之間流通。相較於電視這種大眾媒體,在互聯網上,我們不再只能被動地“觀看”,我們還可以查資料、寫博客、並且評論回應其他用戶的內容。

草根用戶成為了製造信息和對信息進行反饋的主體。更重要的是,用戶之間永遠保持一種聯繫。換句話說,網絡之中,每個人都是主體,並且處在平等的聯結中。這個網絡構成了一個社群,而社群之中的個體,如哈貝馬斯的“公共領域”模型中的主體一樣,是不僅可以發表言論,還同樣可以反思和論述的語言使用者。可以想見,這時的“互聯網”擁有一種烏托邦式的構想。

但“網絡”這一說辭並非是某個天才一拍腦門橫空出世的。一次空間比喻的發生,首先需要“喻體”已經存在。

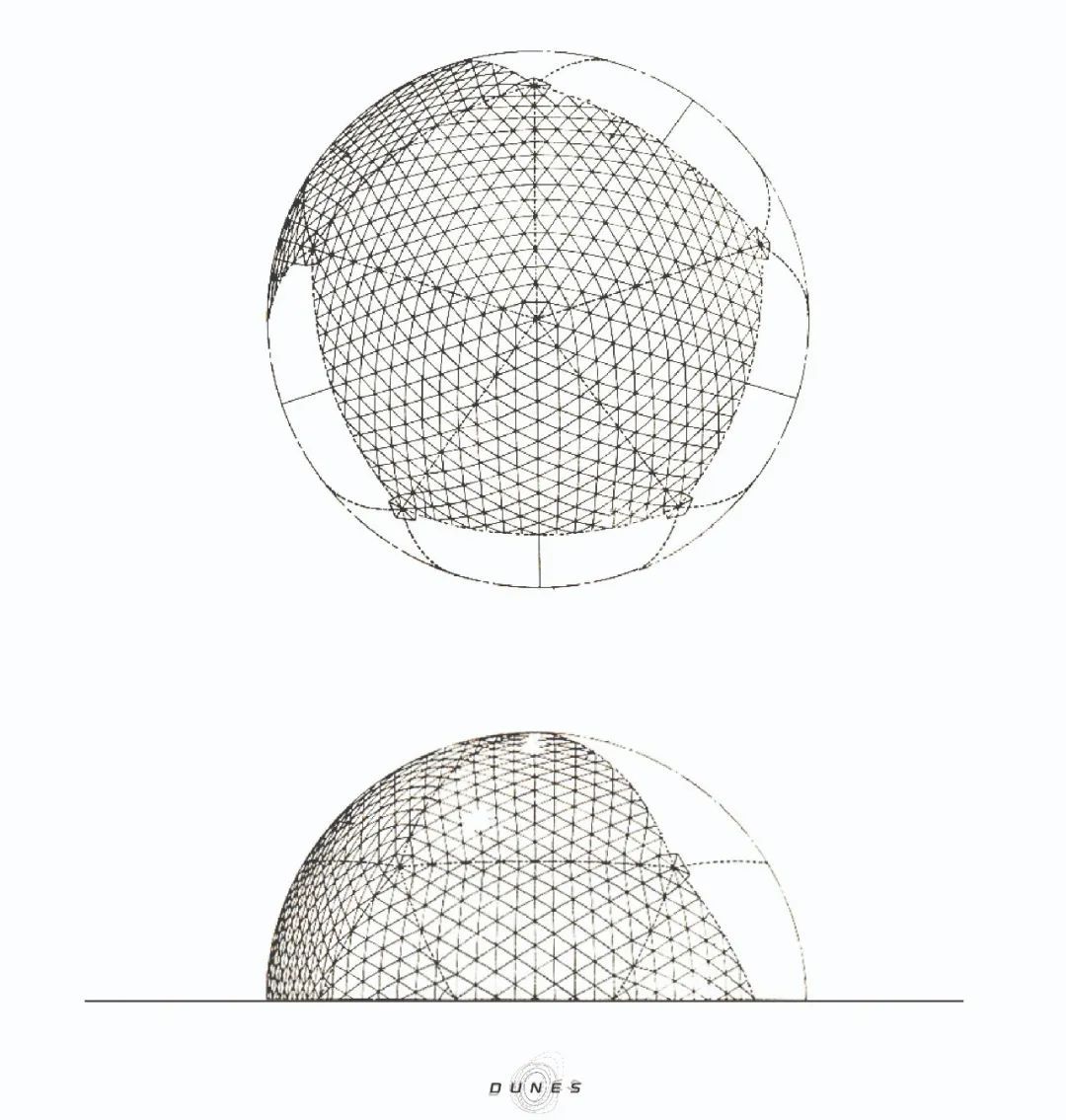

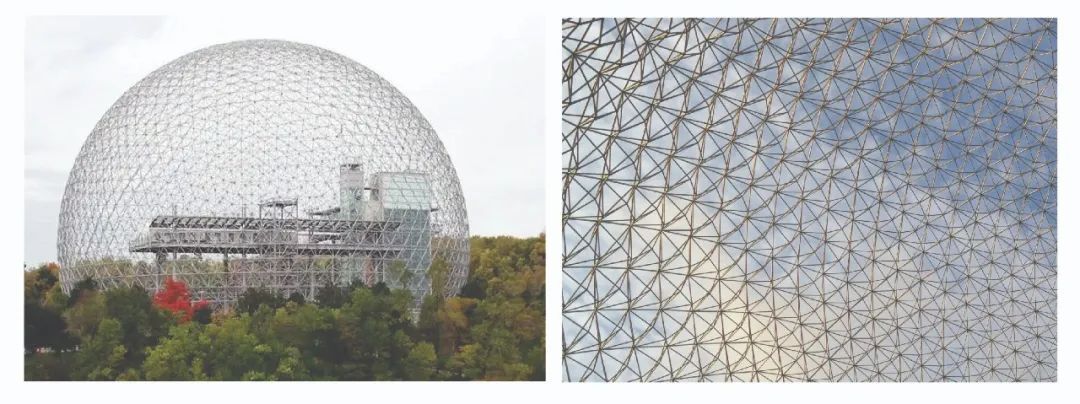

富勒的短線程穹頂(Geodesic dome,中文也譯作“富勒球”)就是為這一次概念模型起飛準備的跑道。互聯網的先驅,《全球概覽》的創辦者斯圖亞特·布蘭德(Stewart Brand)多次提到巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)對於60年一代的影響。 “富勒球”設計似乎正是完美的互聯網的空間結構隱喻。

這種極其高效的創新結構將球面分解成小的三角形,此時,力均勻地分佈在每一個結構件上,用最經濟的方式覆蓋整個空間。它輕盈而穩固,而且搭建快速。在1967年的蒙特利爾世博會上,美國館利用這個結構建造了一個直徑76米的四分之三球型建築,成為美國先進技術的象徵。這不僅是一種空間結構上的創新,也可以被看作一種與“互聯網”概念相似的新模式。它是一個通過連接所有節點而產生的穩定結構,沒有某個結構承受到更大或更小的力,而是說,一個網狀的連接形成了完美的均質空間。

這種網狀的空間比喻甚至在公元前的古印度就已經出現。 “因陀羅網”(the Jewel Net of Indra)與”互聯網”有十分相似的結構。這個忉利天王的法器是一張由珠玉連接而成的無限大的網,這些珠玉像多面的鏡子一樣反射其他寶石中的圖像,互相映射,沒有窮盡。

此外,後現代哲學家德勒茲和精神分析學家加塔利的“塊莖論(rhizome)”也構想一種類似的結構比喻。與樹狀的根莖不同,塊莖的植物——比如姜——擁有一種可以隨意生長連接、去中心化的結構。不論是互聯網還是“塊莖”,這種網絡(network)都強調一種均勻分佈(evenly distributed)的狀態,從而達到一種多元的、去中心化的空間。在這樣的語境下, 也就不難理解德勒茲的理論為何對後來電子媒介和數字文化的發展起到了引導性的作用。

然而我們很快觀察到,這種網狀結構開始瓦解。權力關係開始從用戶和用戶之間,轉換到了用戶和集結用戶的平台。

從2004年起,我們最常用的網絡社交方式開始以企業的模式逐漸壯大,Facebook和微信這樣的媒介成為了虛擬社交發生的主要場所。在2007年,不到兩歲的初創公司Youtube將“平台(platform)”的概念推向大眾,人們後來意識到,這個節點像徵了一個新互聯網時代的到來。

作為一種空間結構,“平台”相比於“網絡”向人傳達了不同的空間感受。 “平台”平坦、堅實、開放而自由。在這樣的暗示中,“平台”逐漸從互聯網巨頭Facebook、Twitter、Instagram走向商業和大眾。然而,互聯網文化的迅猛發展似乎已經讓我們們忘記了這樣原始的空間概念。當我們搜索“平台建築”的時候,出現的是關於建築的網絡媒體。此時,或許有必要返回並試圖重新認識作為現實空間的平台,這可能有益於揭開我們對互聯網公共性的想像,以及這種想像的局限。

2. 平台

這一詞最古老的含義,通過基於身體的空間感知深刻地埋藏在我們的文化基因中。正是由於一種強烈的空間記憶,我們才在虛擬世界中逐 漸搭建了與現實建築空間相似的平台結構。

這種空間,一方面是我們追求平等開放的結構的反應,另一方面也代表著權力、規範、機構和製度的結構。通過對個人空間、共享空間、公共空間中平台的認知,社交媒體搭建出不同的虛擬平台。我們在網絡世界裡同樣找到了記憶中的空間感,但也因此被困在傳統空間中的政治結構裡。

平台作為一種空間,其通常的定義是指一個抬高於地面的平坦表面。講台、舞台、祭台、火車站台,這些都是平台。如前文所述,“網絡”的結構,依循“富勒球”的構造,強調節點相連和力的分佈中絕對的均勻; 但平台就有所不同了,它似乎本身便帶有一種對立的空間關係——台上與台下。

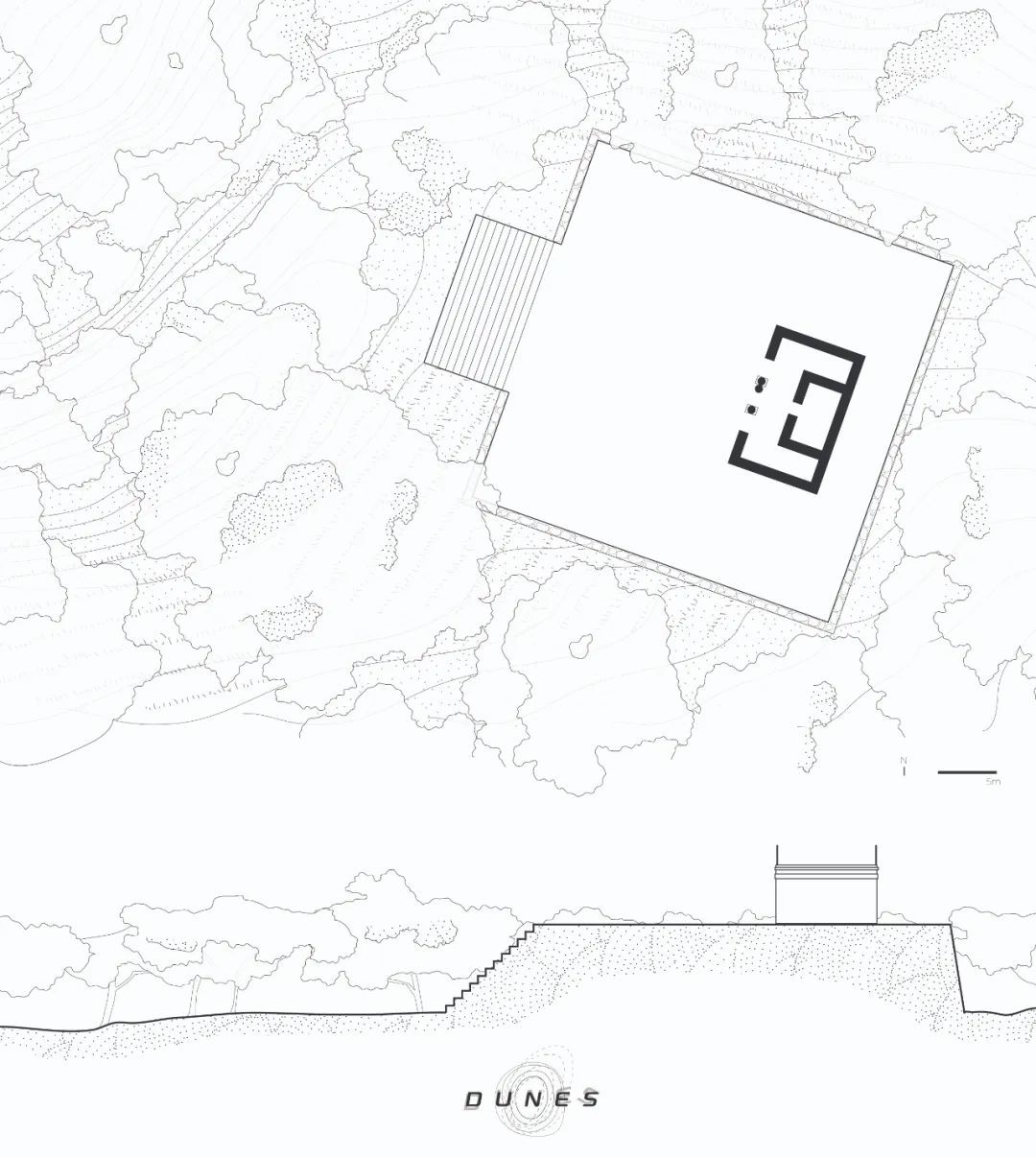

作為對自然地面(大地)的塑形,它區分了人造檯面與它周圍自然的土地。悉尼歌劇院的建築師約翰·伍重(Jorn Utzon)在1962年的一篇短文中談到他對平台/台基這種建築空間的熱愛:這種特殊的建築類型,在不圍合出封閉環境的情況下定義了空間。

這種微妙的感受是對“地面”——這種最為基礎的世界構成的操作。它一方面屬於自然的地面,一方面又通過人的塑造與自然脫離。這種對地面的改變,本身就是人類意圖改變自然的權力體現。在這種空間基礎上,搭建平台的人、台上的人、台下的人、管理運營平台的人之間也形成複雜的權力關係。

平台,作為大地的替代品,可以被看做權力關係的有形索引。

They are alterations of the ground that can be read as tangible indexes of power relationships.

2.1 秩序的自由

在谷歌或搜索引擎上進行搜索時,我們常會有一種奇妙的感受。首先,我們下意識地感受到信息是一張錯綜複雜的網;而通過關鍵詞和搜索,“平台”就可以將這個繁茂的信息叢林轉變為我所需要的清晰有序的內容。對於信息,搜索引擎似乎帶有一種俯瞰的視角——那是一種開放的空間體驗。

平台帶給人的開放感受在最古老的建築類型中就有體現。在尤卡坦半島潮熱的低地叢林裡,瑪雅人修建的平台或許最能給我們這樣的直觀感受。在被茂密的樹林像屋頂一樣遮蓋著的小村落裡,瑪雅人建造起和叢林同樣高度的平台。

這些平台有些長達數百米。在其上,他們脫離了陰暗潮濕的叢林而暴露在陽光下。瑪雅人在這個新的空間上獲得了此前從未接觸過的世界。在這裡,他們擁有了自然無邊無際的天空和微風。平台將封閉的叢林轉換為開放的平原;也是在這裡,他們修建神廟來建立與神的聯繫。

約翰·伍重將這種豁然開朗的感受比作斯堪的納維亞數周陰雨密布後的晴朗。在互聯網的世界裡,谷歌這樣的搜索平台為我們帶來相似的清晰感——它在網絡無盡繁雜的信息裡,將我們所需的信息整合併有序的置於我們眼前。

當然,這種脫離混亂樹木禁錮的自由,是建立在服從嚴格規則的社會秩序和集體工作上。這種對自然的崇高的感受,也正是由於我們用結構征服了自然叢林原本的無序。

在此基礎上不難理解,平台空間本身就是人建造秩序的權力的縮影,也是人逐漸進入定居生活和文明的標誌。不過,將地面和世界理解為一個平面,並非是最原始的認知世界的方式。

人類學家提姆·英戈爾德(Tim Ingold)曾寫道:在狩獵採集時代,人類並不將自然的世界理解為一個平面,而把自然理解為一系列重要的自然標誌物的相對位置,譬如由高山和湖泊的相對關係組成的空間概念。然而,當人類開始以定居的狀態生活時,我們開始將地面塑平。這一平面的概念和塑造的動作,使世界不再局限於它的自然形態。這動作標誌了我們第一次形成穩定的居所,它代表了我們擁有重塑自然的權力,也代表了人類一種貌似駕馭著自然場域的主觀幻覺。

在後來的農耕社會中,這種概念逐漸轉化為生產生活中的應用,“平台”成為了規則平整的耕地,和可以用來居住和使用的堅實的台基。這種對自然的重塑,代表了人類文明的權力和構築秩序的權力。如米歇爾·福柯所說,“文化本身就是一種有層級的價值組織方式,雖然所有人都可以接觸,但是同時也是選擇和排除的機制”。因此,平台的權力首先並非是與平台互動的人之間的權力關係,而是平台作為人造空間所擁有的規範秩序的權力。這也可以解釋,為何在英文中,平台最初在建築之外的應用出現在政治中,指政黨的綱領(party platform)。

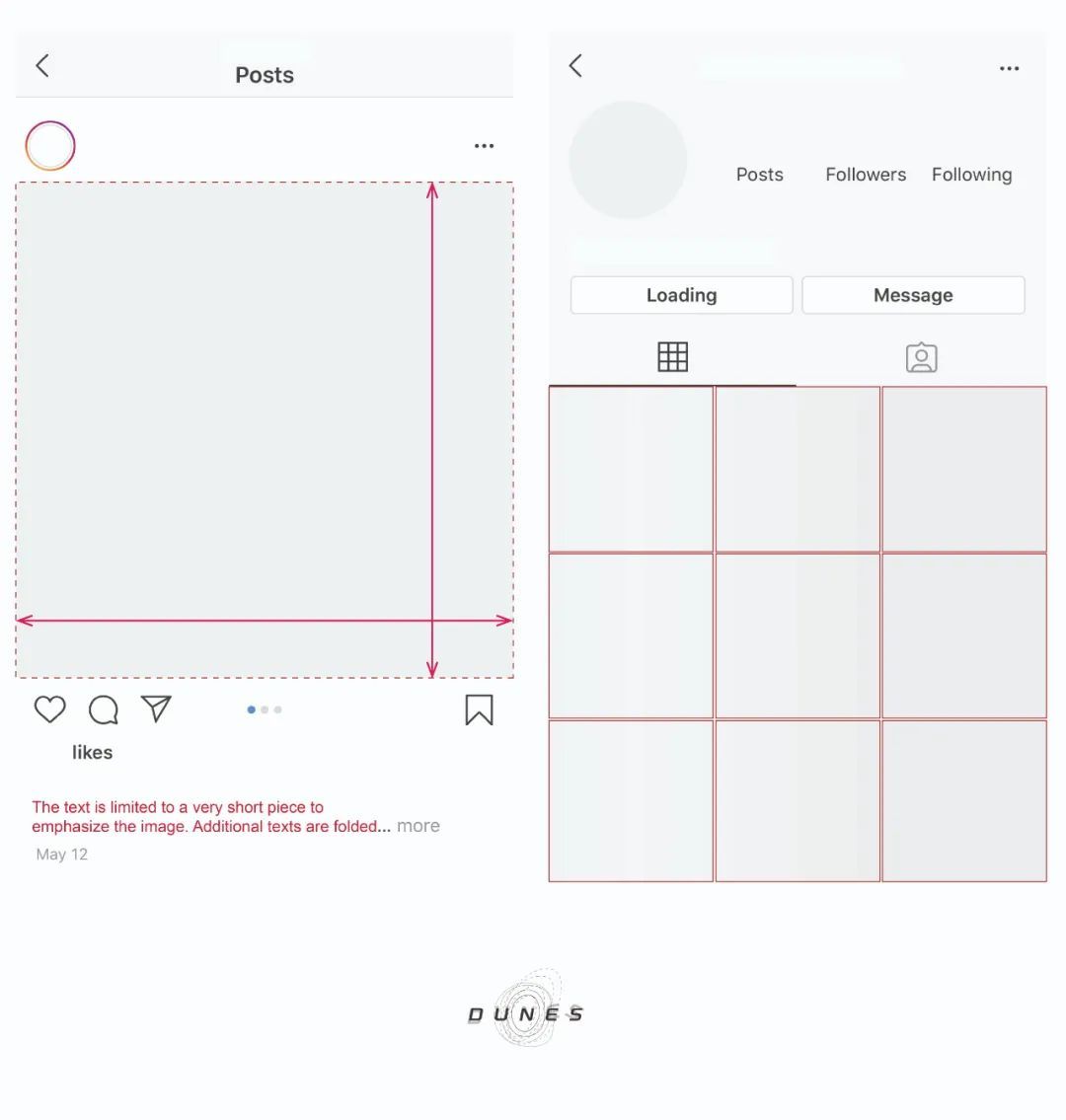

在虛擬空間裡,這種秩序不僅體現在平台禁止個體的發聲——這只是最明顯的表徵;它還體現在通過某種預設的格式來控制和調節個體的聲音。

我們從現實生活中的廣場、車站等大型公共平台空間來理解虛擬平台時,雖然可以意識到空間拒絕人的進入,但似乎會因為我們在其上活動的自由度而忽略了這些極其細微明確的行為活動的規範。在《中文互聯網中“討論”的消亡》(點擊跳轉)這篇文章裡,我們看到微信公眾號對於留言評論功能的限制開放、微博的字數限制等等。同樣,在英語互聯網上,Instagram作為一個平台,它對於秩序的規範則體現在對於圖像大小和格式的控制,以及對於文字在交流中的地位很大程度的刻意忽略。

所以我們並不是真正意義上“隨意發佈內容”,而是說在我們可以在“平台預設的格式規範下隨意發佈內容”。我們如何發佈內容、對信息進行歸類劃分、對信息進行評價,在各個平台上都有明確的要求。雖然這些規則使平台得以有效運行,但也很大程度上限制了我們可在平台上進行的活動。

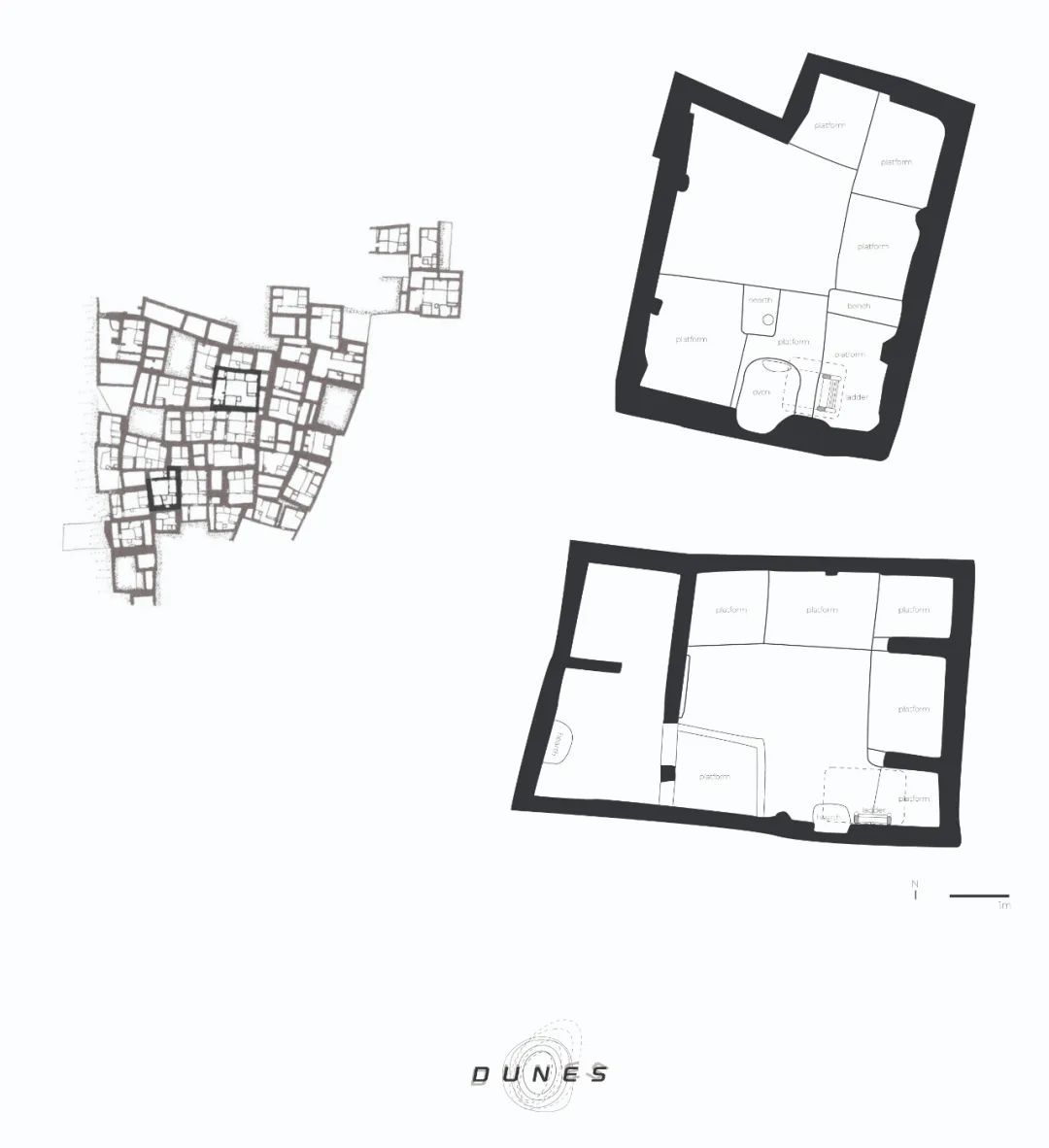

在早期的居住空間裡,我們可以更清晰地看到平台作為一種物理空間是如何成為規範活動和行為的規則的。在公元前五千年左右的許多原始部落中(甚至在現今所知最早的幾個半永久住宅里,Ohalo,21000BCE,就存在類似這樣的平台),生活往往與儀式有很大聯繫。平台,作為這些古老住所中的地面,通常有意區分不同區域內可以進行的活動,例如做飯、進食、睡覺。同樣,在中國和日本的傳統住宅中,空間很少使用固定的牆體做分割,而是使用地面平台的高度或者鋪地的材質的區分來進行空間劃分。

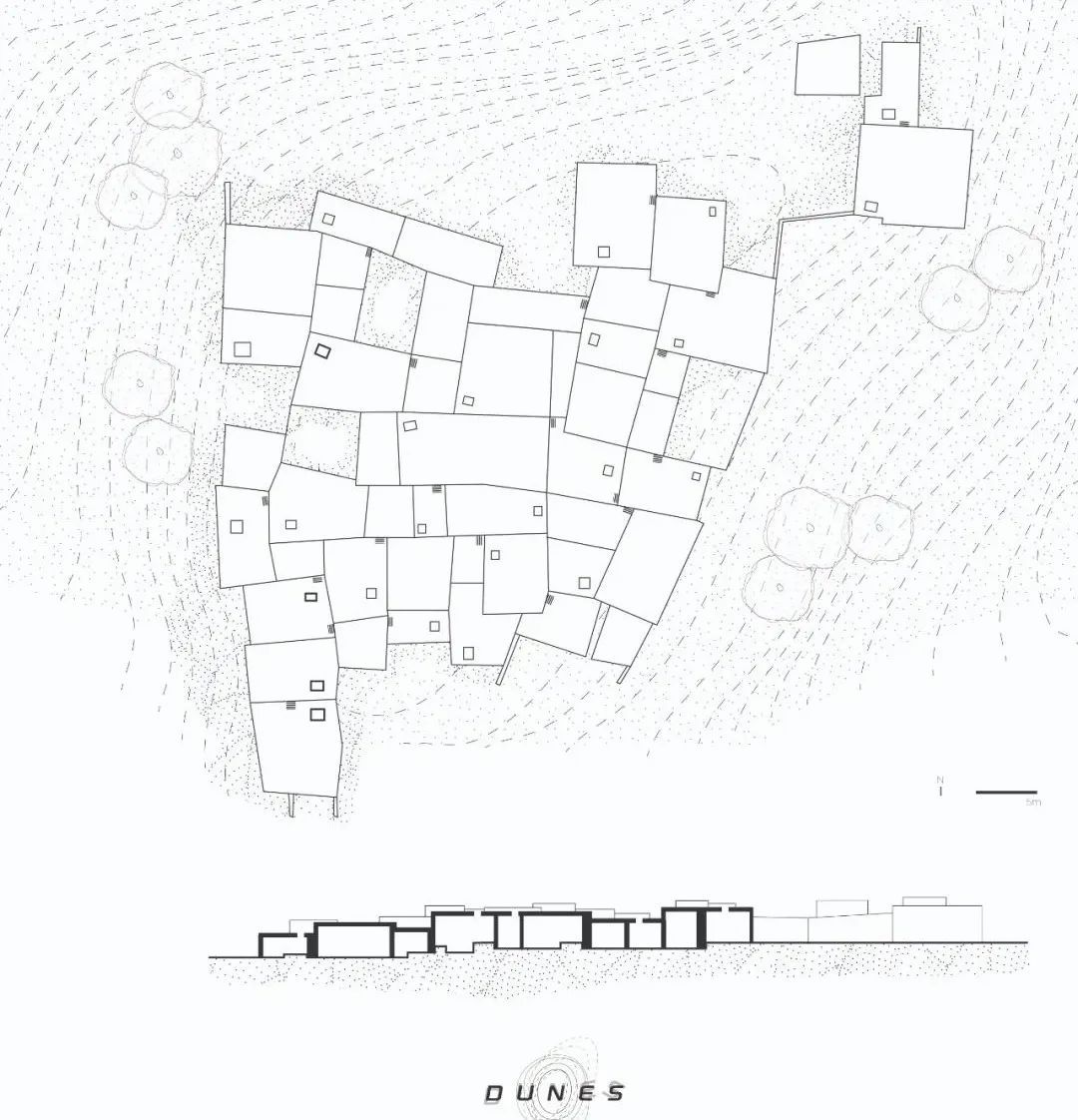

公元前7000年前的加泰土丘(Çatalhöyük)就是由這樣簡單的平台來劃分空間的。在這個近一萬人的原始的聚落中,建築之間沒有街道,而是緊貼在一起,構成一種蜂窩狀的建築群(cluster plan)。這裡也沒有廣場這樣的公共開放空間。對於所有的建築,人們都從屋頂的門洞進入,再順著梯子向下到達室內。此時,室內的空間是更加私密的家庭為單位的生活;而這些不同高度的屋頂平台集合成為一個人造的新地面,人們的相遇、交流、和其他公共活動都發生在其上。

這些住宅建築的屋頂連結在一起成為了作為道路和公共空間的平台。同樣在室內,空間的功能分區不使用牆,而是通過不同高度的平台來實現。較高於地面的平台會用作家庭活動和睡覺。我們可以從加泰土丘的建築中看出,早在這個空間原型進入人類歷史的時候,平台就不僅是一個集結人群的公共空間,也是用來規範和區分活動的空間元素。

這種將生活日常的活動行為仔細劃分的做法,在現在的互聯網中似乎也很常見——根據不同平台的規則,我們選擇在不同平台上進行不同的活動。不管在現實空間還是虛擬空間,平台都能夠促成一些活動的發生,同時,它也限定活動進行的方式。

微信公眾號中的讀者和作者無法像私密聊天一樣進行多次、多方的交流,但是私密的聊天又無法擁有公眾號一樣的傳播和更廣大的觀眾。這意味著,不論是在公眾號上發表言論,或是私密聊天,這二者都在通過或官方或個人的審查等機制被平台所控制和限定。

當我們知曉了“平台”作為一種空間自始至終就帶有權力的隱含意義,知曉它的存在本就是一種秩序的規範和行為的規定,那麼我們也就更好理解,當互聯網中的社交媒體都將自己比作“平台”時,我們能夠得到怎樣的人際關係。

譬如說很多人有這樣的觀察:用戶在虛擬平台上的情緒表達和現實中存在巨大差異。在有些平台上,這些極端情緒的強度甚至到了令人不適的程度。對於這一點,平台方往往看起來是“免責”的——運營者不發佈內容,不表達情感,只負責維護和清理這個空間。

但需要指出的是,即便不發佈內容,平台方通過對平台規則的預設,已經很大程度上影響了平台的人際關係。比如在諸如Quora、知乎這樣的平台上,官方只提供“upvote / downvote”、“頂/踩”、“支持/反對”這樣明確而簡化的二元對立態度供用戶選擇。在真實世界中,我們真的只有這兩種情緒嗎?實際上,不同個體對於同一份內容可以持有無數種態度,而當這種情感的光譜被嚴格限定在“喜歡”和“厭惡”兩種,二元對立就成為了僅存的規則;此時,平台已無形但深刻地引導和鼓勵了用戶之間潛在的對抗情緒。

除此之外,像Instagram這樣的平台只提供“喜歡”一種反饋的可能。這一定程度上避免了負面情緒和不友善的爭執,但同樣產生了對“點贊數”瘋狂的追求。在此情況下,平台難以承裝任何復雜、多義、高度思辨的情感表達。當然,其他的情緒可以通過文字的方式傳達,但是顯然,這種過分簡化且方便操作的回應方式已經造成了很多問題。用戶在這樣的規則訓練下,變得習慣於更加快速單一地衡量信息的好壞,也只能對一連串信息作為一個整體進行簡單的評估。而這或許是一種在物理世界中從未發生過的情況。

不論如何,現實交流中細微的表情、肢體語言、動作和姿態這些複合的反饋在網絡上被簡單規定為對立的“頂”和“踩”,這很大程度上加強了互聯網平台對於人行為的控制,也同樣加強了其對於人心理狀態的控制。雖然像Facebook這樣的平台似乎在盡力擴展情緒的選擇,但“生氣”、“沮喪”、“高興”或“興奮”仍然是非常簡化的、被平台設定和控制的反應。

2.2 從“公共活動”到“個人表演”

平台是敞開的,它不封閉自己,這確保了其上發生的活動的公共性;但同樣,平台與未經人工修築的自然地面存在區分,這又限制了可能在這裡發生的活動。從“地面”走上“平台”存在空間感受上的變化,這使發生在平台上的活動有一定的戲劇性和儀式感——平台是潛在的舞台。

我們可以在很多用戶參與討論區時的具體行為中找到例證。對很多人來說,如果討論發生在私人和“點對點”的微信聊天中,ta或許並不會一次性寫就太長篇幅,而會更傾向於以碎片化和只言片語的形式,和朋友圍繞某一話題進行探討;但是在社交平台的討論區中,因為ta知道自己更可能被更多人看見,也有可能因為其他人的點贊成為“高票評論”而處於頂端,所以ta更有可能在此處發表更長篇幅也更經打磨的論述。這即是平台的公共性給用戶帶來的一種潛在而不可忽視的儀式感;這種儀式感鼓勵和塑造了不同的行為。

這同樣可以在最古老的空間原型中找到一致的脈絡。在數千年的歷史中,平台正是逐漸由一個日常的公共活動的空間,轉變為更戲劇化的個人表演的空間。

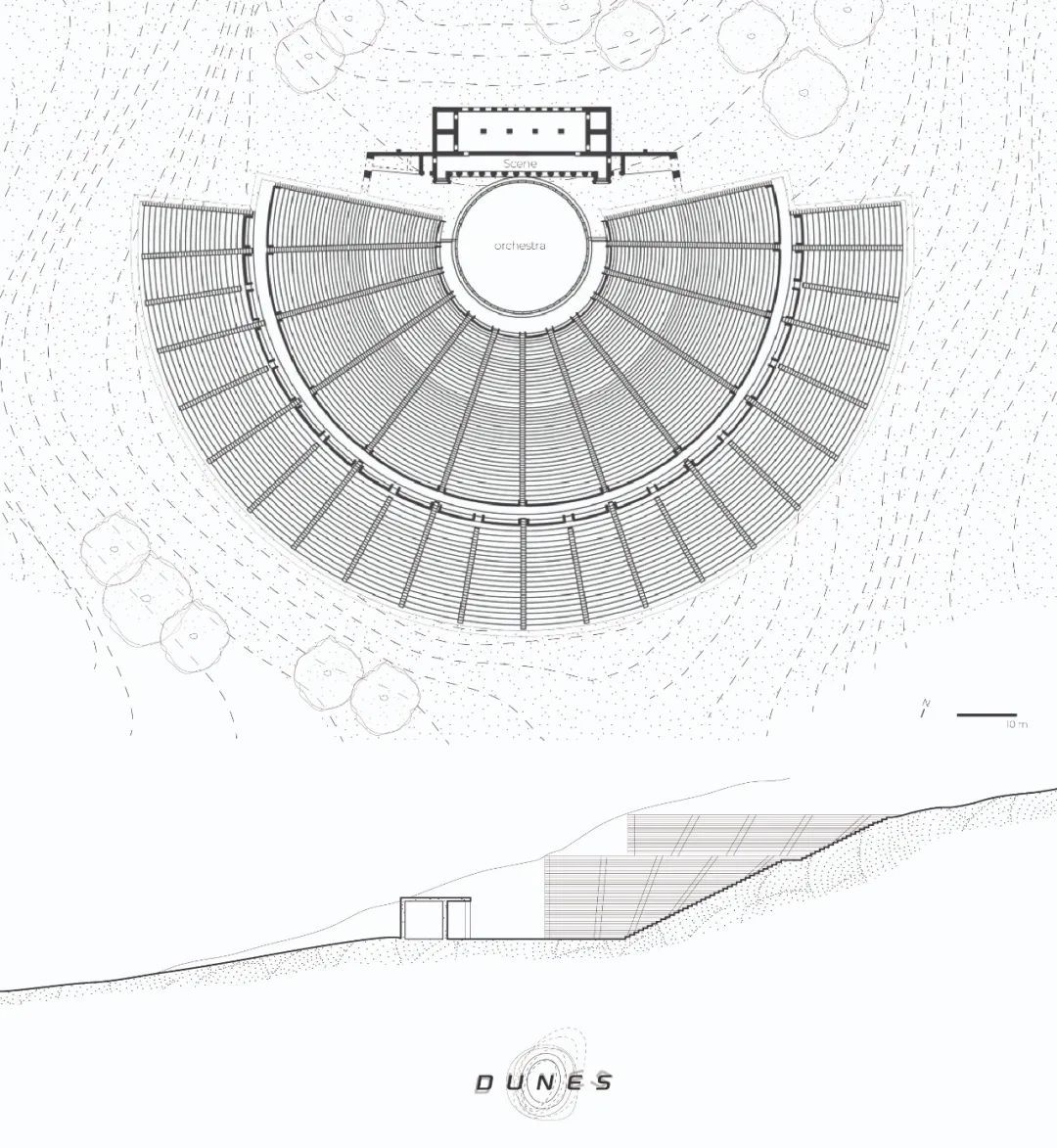

最初,平台擁有公共性質,首先因為它本就是一次公共的建造過程。譬如瑪雅人的平台就是由整個社群共同搭建的。另外,在平台上發生的活動也同樣是公共的活動。最早的西方平台空間中,一個典型案例是叫做“禾場"(threshing floor)的公共活動空間。這是一種通常被鋪砌成圓形的平台,村莊的農民共同在此用家畜為穀物脫粒和風乾晾曬,它是一處動物、人、農作物和自然環境和諧共存的場所。

在古希臘文明多山的地形中,“禾場”的平台空間顯得尤為珍貴在這個人為塑造的場域,可以有更多居民在此聚集;逐漸地,共同進行的日常農耕活動發展為了議事和儀式等社會活動,也即是後來重要的公民空間,如議事廳(bouleuterion)和劇場(theater)。

從古希臘的劇場,這種空間原型繼續發展為古羅馬的圓形劇場(amphitheater)、賽馬場(hippodromes)、競技場(stadiums)、音廳的舞台。在這個發展過程中,我們逐漸脫離了公共和日常的生活活動,走向一種個人化的儀式表演。

從“禾場”原型中產生的最早的古希臘劇場,並不明確區分錶演者和觀眾。尤其在悲劇的表演中,演出通常不是演員的個人表演,而是由一個合唱團(chorus)背誦吟唱。合唱團所處的位置也並非是真正的舞台,而是在場景和觀眾之間的樂團空間(orchestra)。在演出過程中,觀眾會共同參與,達到一種強烈的精神和情感共鳴。這也因此解釋了這種劇場趨近於扁平和圓形的空間形式——這不是一個為某個個體提供的展示舞台,而是一個鼓勵所有人參與的公共舞池。樂團(orchestra)的空間,作為一種早期的平台,模糊了聽眾、觀眾和表演者的邊界。

在此,最簡單抽象的平台建築,成為了一個強力的工具。它被用來定位、組織集體,並賦予了這個集體一個特定的形態。

在從古羅馬到現代建築的整個過程中,建築舞台和看台,表演者和觀眾之間的分割越來越明確。在古羅馬的圓形劇場(amphitheater)中,看台通過階梯塑造了觀看空間;古希臘劇場中完整渾圓的樂團空間被縮減了,這加強了舞台與看台的對立關係,也使得觀眾與表演者之間的模糊關係被取消了。更進一步,當“鬥獸場(colosseo)”出現,這種空間更是為觀看和表演建構了外圍的牆。這個明確的邊界將表演的行為與日常生活區分開來。

在“劇場”逐漸從一個開放開敞的禾場轉變為內向、邊界明確的室內空間的過程中,我們不僅對於“舞台”和“看台”做出明確的區分,同時也對城市中什麼地方是“舞台”做出了精確的定義。誰有權利(right)登上舞台進行表演,誰能夠進入劇場觀看表演都被權力(power)進行了嚴格的管理和控制。貴族和精英擁有了控制公共表演的權力,而劇場的政治影響繼而進入城市的公眾生活。

在互聯網中,論壇似乎更像古老的禾場或者古希臘的樂團,它是一個公共活動的空間,而微信公眾號、微博則更像個人表演的舞台。在這個舞台上,審核機制和流量經濟就可以看作這種對於表演控制權力的變體。然而,現在控制權似乎已經不再在貴族和精英們手中了,而是在一個更加隱形的權力機構和一個更加虛擬的受眾群體手中。

綜合以上所提到的“平台”,以及從“禾場”到“鬥獸場”的各種變體,可以看到,“平台”的空間在歷史中也有過許多形態,它並非僅僅是我們通常想像的,諸如舞台和站台一樣的空間。顯然,在現在的互聯網中,在“自由、開放”的隱喻之下,它也更多代表了“管控、秩序”和“權力階層”這樣的概念。

許多學者認為1960年代的激進建築團體極致地表現了平台作為“秩序”和“權力”的隱喻。 Archizoom 的“不停止的城市(No-Stop City)”和超級工作室(Superstudio)最著名的項目“連續的紀念碑 (Continuious Monument)”都是諷刺性的反烏托邦設想。在一種由資本主義掌控的全面城市化中,巨大的平台結構和它規則的網格紋路佔據、吞噬了一切自然和歷史文化。在一些平面和拼貼畫中,這些結構凌駕於自然之上,似乎與古瑪雅文明的平台相似,成為一種人類凌駕於自然之上的權力的象徵。反諷的是,同樣的結構也抹平了城市和人類文明著名的建築地標——比如泰姬陵,曼哈頓和羅馬。它迫使我們意識到,資本正以一種同樣的姿態控制著人,而其方式是一種 超乎想像尺度的同質化。一種極端的“秩序”正不受控制的蔓延吞噬著城市。

3. “公共領域”的空間模型

哈貝馬斯強調過公共領域是一個“不需要真實存在於特定場所的虛擬或想像的社群”。這是一個“私人和群體可以就問題和共同利益進行探討,並在可能的情況下達成一致的空間。”

顯然,“公共領域”與“網絡”和”平台”的概念不同,它並不是某個實存的空間結構原型,而是一種理想化的民眾活動的藍本。換句話說,當我們提到“網絡”一詞,閉上眼睛也能在腦海中浮現出一幅“蜘蛛造屋”般的場景;當提到“平台”一詞,腦海中能浮現出一片“開闊而平坦、人們在此聚集”的場景。但“公共領域”一詞,它並不指向某一具體的空間感受;它是一個政治學上的概念。只是說,有很多不同的空間(機場、公路、議會廳、咖啡廳、沙龍……)都可以成為它的實體化。當然,空間的概念仍舊在“公共領域”的理論中也極其重要。漢娜·阿倫特(Hannah Adrendt)曾強調過空間體驗對於公共領域的重要性。對於她來說,公共討論只可能發生在大家可以相遇、交流、爭論、繼而達成共識的公共的空間,而不是個體的碎片化的集合。

與此緊密相關的概念有兩個,一是“私人領域”,即由商品和勞動力交換構成的狹義公民社會;另一個則是“公共權力”,指政府和統治階級的領域。最初,“公共領域是與公共權力並存的”。

因此,想要對比”網絡”和”平台”這兩種原型哪個更接近於形成“公共領域”中的討論,我們也不能僅僅關注空間結構。以下三個方面都十分重要:

1. 公共領域的容量(什麼人可以在此進行討論?);

2. 公共領域的內容(在兩種空間內,分別產生了什麼內容?);

3. 公共領域的空間結構(什麼樣的語境搭建更適合公共討論?)。

我們也必須意識到這三者之前互相影響的複雜關係。

我們在上文中提到了互聯網對於不同空間的比喻——從“網絡”到“平台”,或許不少人會認為,“網絡”時代的互聯網是更接近“公共領域”的模型。然而我們同樣需要認識到,彼時使用互聯網的人群仍然是少數:直到2010年,互聯網使用人數僅不到世界人口的30%。數據告訴我們,能夠使用互聯網並在上面發表觀點的人擁有相對較好的經濟條件和生活水平,也接受了良好的教育。

這種“少”的狀態也體現在時間的維度上,即上網的時間是有限而珍貴的。因 此,網絡作為公共空間可以促成交流和討論的特性被大家充分利用,上網的時間被用來發表和討論關於社會議題的想法。到了2018年,互聯網用戶超過50%,網絡的普及程度也使大部分人擁有一天24小時對於網絡的准入。此時,許多老人、偏遠地區的居民也都可以上網,甚而生活在大城市中的年輕人,已難以想像有一分鐘沒有網絡的狀態。在這種情況下,公共領域的範疇被擴展了,不僅只有少量的精英在這裡聚集。同時,因為媒介的多元化,平台的發展,我們可以利用圖像、語音和視頻來發表觀點。這不僅拓寬了我們產生的內容,也同樣降低了交流的門檻——譬如語音作為發表媒介的普及,使得此前不會打字的人口得以准入更多的討論。此時,討論的人群肯定更廣泛和多元了。

4. 從“平台免責”到“個體免責”

“平台”在空間中的這種轉變,從“開放自由的公共生活”向“權力和表演“的轉變,似乎與1962年哈貝馬斯對於公共領域轉型的分析十分相似。

哈貝馬斯分析過歐洲19世紀資產階級在咖啡廳和沙龍中形成的平等討論的“公共領域”和獨立的出版商是如何被“消費主義”吞噬和轉化的。一方面,由於資本的投入,無利益摻雜的觀念越來越少,也越來越難以分辨;另外,獨立出版商也逐漸成為大型出版公司和控制輿論的大眾媒體。這些媒體通過上市和發行股票成為資本市場的一部分,從而使原本平面化的“公共領域”結構,再次“私人化”而縱向分層,處於下層的聲音由於沒有足夠的資本而被淹沒。在這種環境中,我們重新向“公共權力”尋求規則和製度以防止資本上的壟斷,並因此為“管理者”賦予更多政治權力。至此,我們再次回到由“私人領域”和“公共權力”構成的階層分明的社會。 “平台”空間的轉變也正是在資本的催化下,權力階層縱向的堆積。所以我們不妨在此幫助互聯網完善這項比喻—— “平台”似乎更像是未完成的金字塔的基座,在此之上,複雜的權力結構正逐漸建立起來。

這種認識或許並非沒有依據。正如許多古瑪雅的神廟建立在台基之上,埃及金字塔是不斷向上堆疊的台階,在中國古代建築中,“台”這一空間通常就指“輝煌建築的基座”,即“台”預設了其上的建築,而這個建築應該是“政治權力的最高象徵”。巫鴻在《中國古代藝術與建築中的“紀念碑性”》一書中就講到東周時期“台”的政治象徵意義。 “東周的宮殿坐落於高台之上或聚於高台建築四周,其強有力的三維形象造成一種直接的視覺衝擊力。”其後的歷代帝王都筑有類似的建築:齊景公的大台、衛靈公的重華台、晉靈公的九層台、楚王的乾溪台和章華台以及傳為燕昭王的黃金台。

顯然,現實空間中的平台為我們理解互聯網平台提供了一定基礎,但是虛擬世界為我們生活所帶來的巨大差異也值得注意。

如何在一個平台化的互聯網時代參與公共討論?我想可能首先需要意識到,任何媒介都在傳遞一種信息。或者說,任何人造物都有意或無意地傳遞其製造者的態度。互聯網這種媒介的平台化可能一定程度上傳遞了這樣的信息,即”公共領域“向”私人領域“的轉變,我們或許可以認為微信這樣的大型社交平台也在鼓勵以個人和私密的方式進行社交。然而,與電影、小說這樣更加個人化的表達方式不同,建築和互聯網這樣的媒介是社會集體活動的產物,它涉及更多的群體和更複雜的關係。這樣的空間不僅有建築師或平台搭建者的意志,同時還有維護者、管理者、參與者等多方的交涉。在今天,作為使用者的我們對於網絡和社交平台的依賴是任何特定建築空間都不曾擁有的。我們對於網絡使用的普及和日常化也使網絡空間變得私人化,它無法像19世紀的沙龍和咖啡廳一樣成為大家理性討論的公共空間。

我們在上文中花費了不小的篇幅,為互聯網的發展追尋了它的“空間喻體”在歷史中的變遷,也由此挖掘了這些古老空間中人際關係的成型。我們試圖論述,這些長久植根人類意識中的空間感受和人際結構仍然是看起來“創新”的互聯網技術的根本出發點;甚至可以說,網絡世界並沒有在本質上走出這些“古老的東西”所劃定的邊界。

在此基礎上不再難理解,如果我們要反思現今互聯網中討論質量的低下、人與人關係的不理想,社交媒體的平台搭建方一定不是免責的,他們通過為平台製定和預設規則,引導了用戶可能的行為和可能的情緒。在一個更大格局中,在向虛擬世界進軍的途中,人類需要為無形之物賦予形體,所以我們努力為互聯網尋找恰當並且高超的空間原型作為參考——不幸的是,不論將之比作“網絡”、“平台”或是“廣場”,這些意像或許從一開始就決定了這場想像無法突破的天花板。

不過,這樣的論述隱含了一項值得反思的邏輯——個體與平台搭建方被放在了二元對立的位置。於是,批評的砲火聚焦在平台搭建方資本與權力的滲入,而個體卻免責了——在龐大冰冷的互聯網機器面前,個體用戶似乎什麼也改變不了,只剩下感嘆“大勢已去”。

這種無辜受害者的扮演,同樣是思想判斷裡的懶惰陷阱。將無法形成良好的公共討論的現象單純地歸罪於互聯網平台搭建的不足,這樣的判定過於簡單。正如建築許多時候只能塑造空間形態和給予一種行為的指向性,互聯網平台上的活動和行為最終還是由用戶生產的。作為用戶,我們需要為自己的言行負責也需要意識到互聯網上我們的行為不僅代表我們自己,也代表平台的用戶和互聯網的使用者這一廣大的群體。

所以我們不妨也反思自己:當批判平台的搭建引導了二元獨立,互聯網充滿了仇恨和暴戾,那麼我作為個體,是否在討論中更加友善和包容?當批判平台的搭建不斷反饋我已經感興趣的人和事,互聯網充滿了“同溫層”和“回音壁”效應,那麼我作為個體,是否願意走出熟悉圈子的舒適區,嘗試和持異見者進行溝通?當批判平台的搭建用算法的投餵進行精神控制,互聯網充滿了低智、淺薄和浮誇的氛圍,那麼我作為個體,是否仍舊主動去搜索更加深邃、思辨但也更不易讀的內容,作為自身知識儲備的補充?

對互聯網的反思指向了對空間的反思,而這最終指向的還是“人”。個人是自己的選擇和行為的總和,而人類則不斷被所有人的選擇和行為的定義著。從某種層面上來說,一切人的造物都是這些選擇和行為總和的一種反應。正如薩特在《存在主義是一種人道主義》中說的那樣——

人是由自己造就的。

一手內容髮佈在微信公眾號“沙丘研究所”, 原文鏈接點擊這裡

文獻參考

Tarleton Gillespie, "Is “Platform” the Right Metaphor for the Technology Companies that Dominate Digital Media?". 2017.

José van Dijck,Thomas Poell, and Martijn de Waal, The Platform Society: Public Values in a Connective World. 2018.

Nick Srnicek, Platform Capitalism. 2016.

Stewart Brand, “We Own It All to the Hippies.” 1995.

R. Buckminster Fuller, “World Man”. Kassler lecture at Princeton University School of Architecture. 1966.

Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalismand Schizophrenia. 1987

Jørn Utzon, “Platforms and Plateaus: Ideas of a DanishArchitect”. 1962

Pier Vittorio Aureli and Martino Tattara, “Platforms: Architecture and the Use of the Ground.” 2019.

Tim Ingold, The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social Relations. 1987.

Michel Foucault, The Hermeneutics of the Subject: Lecturesat the Collège de France 1981–82 . 2005. ('a hierarchical organization of values, accessible to everybody, but at the same time the occasion of a mechanism of selection and exclusion')

Jerry D. Moore, The Prehistory of Home . 2012.

Nikos Chausidis, “The Threshing Floor as a symbolic Paradigm in Ancient Observatories.” 2016.

Superstudio. Continuous Monument: An Architectural Model for Total Urbanization. 1969.

Andrea Branzi, No-Stop City: Archizoom Associati. 2006.

Jurgen Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. 1962

Hannah Arendt, The Human Condition. 1958.

Rob Ford and Julius Wiedemann, Web Design the Evolution of the Digital World 1990 – Today. 2019.

Wu Hung. Monumentality in Early Chinese Art and Architecture. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.

Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism . 1946.

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦