《生物多樣性公約》:台灣記者的聯合國會議採訪手記

6月20日至26日,我在 Earth Journalism Network 的獎助之下,代表《端傳媒》前往肯亞奈洛比的聯合國環境署,對《生物多樣性公約》的《2020年後全球生物多樣性框架》談判現場進行採訪。

歡迎大家抽空看看《端傳媒》刊出的報導,我們用很「輕薄」的篇幅,幫大家扼要整理了這場會議的看點。

這次來肯亞真的學到很多,不論是國際協定談判流程、會議的報導方法,或是生物多樣性領域的最新爭議,每一件事對我來說都是新鮮、迷人的。

第一次以記者身份出國採訪,而且是採訪聯合國的會議,其實直到現在都有點緊張——尤其五月份才剛傳出,有台灣記者在日內瓦被聯合國拒於門外,所以出發前一直都很擔心,自己也會無法進入位於肯亞的聯合國環境署。

採訪時,和聯合國的媒體聯絡人聊了一下,他說幸好Earth Journalism Network 將我和其他獲贊助的記者放在一起、向聯合國申請採訪,否則以台灣記者、或代表台灣媒體的身份申請,可能就沒這麼幸運了。

不過在某些時刻,身為台灣人還是有點尷尬。

第一天進到聯合國園區時,同行的記者都興奮地和自己國家的國旗拍照;孟加拉記者好心要幫我拍,我只能跟他解釋——這裡沒有台灣的旗子。

第一次來聯合國目睹談判現場,最大的感受是:多邊談判真的是非常艱苦的工作。

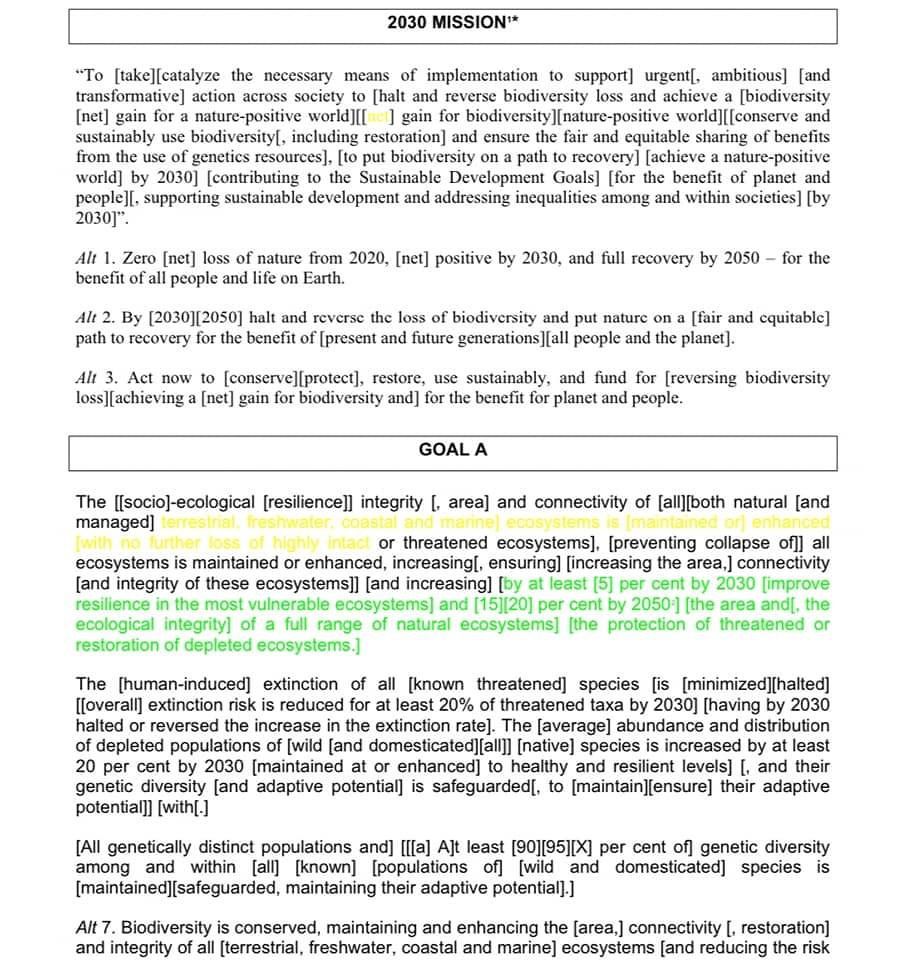

你首先要把充滿括號、幾乎無法閱讀的草案讀完,然後耐心地坐在會議廳裡等待發言,整場會議像是一場馬拉松,幾乎找不到休息時間。

你可能花了好幾個小時,卻連幾個句子都解決不了,因為每個字眼、標點都茲事體大,關乎整個生態系接下來十年、甚至三十年的命運。

做在旁聽席的我,很多時候會覺得,你與其說他們是在談判,不如說他們更像在「編撰字典」。

比方說,在關於保護區劃設範圍的條文裡,代表們就花了半個小時,討論是否應該將「海洋以外的水域」,由 freshwater(淡水水域)改成 inland water (國內水域/內陸水域),因為有些內陸水域不見得是「淡水」的(比如中亞的鹹海)。

「到底是sea大、還是ocean大」這個他們花了兩個小時討論的定義問題,則是另一個更經典的例子。

不過話說回來,之所以要討論這些,最主要的原因就是:這份為生物多樣性發展提供全球方針的框架,有個很大的企圖心——它希望在2030年之前,將地球表面至少30%的面積都劃為「保護區」,好讓不斷流失的生物多樣性得以復原。

然而問題來了。

所謂的30%,到底該如何定義呢?是水域、陸域各要有30%嗎?還是兩者加起來30%就好?

類似的還有,是每個國家都必須貢獻30%嗎?還是全世界加起來有達標就好?如果是後者的話,那要如何確定誰貢獻更多、誰貢獻更少?會不會像碳權一樣,變成發達國家拿錢給發展中國家,叫他們不要發展經濟、多設一些保留區?

更關鍵的是,要孟加拉、新加坡這樣地狹人稠的國家,把30%的國土面積都劃為保護地,根本就是在強人所難。

對我來說,這個目標還牽涉另一個更重要的問題:很多要被劃入保護區的地區,上面其實都是有住人的——這些人你要強迫他們搬走嗎?要禁止他們在保護區裡面從事生產嗎?

由於住在這些保護區裡的,很多都是原住民社群,因此這份框架也特別強調一件事:不能為了保護生物多樣性、為了劃設保護區,而犧牲原住民的生存權、漁獵權。

而這也是這份框架,和台灣最有關聯的地方——在台灣,原住民在傳統領域裡的狩獵權,也是這幾年來各方不斷討論、至今懸而未決的議題。

至於這份框架,會為台灣的「狩獵自主管理」議題帶來哪些影響,歡迎大家點上面的報導連結,內文簡述了倡議者呂翊齊的回應;回台灣之後,我們也會針對這個議題做更深入的follow up。

另一個我覺得很有意思的爭議,則是一個比較新的議題:DSI。

DSI 的中文是「數位序列資訊」,也就是以「數位化」形式儲存的生物基因序列。

DSI 會產生爭議的原因很簡單:由於科技的進步,今日的科學家可以用很便宜、有效率的方式,為生物基因做定序——這些基因序列,可以用數位形式儲存在各種基因資料庫裡,而這些資料庫的資料,是任何人都可以取用的。

然而這些資料庫,也讓大型的種子、糧食、農藥公司,可以直接免費取得這些基因序列,然後在實驗室裡自己進行合成,而不再需要去某個物種的原產地採集。

這時候,這些生物的原產地開始覺得不妥了:明明這些生物資源是來自我的國家,為什麼你們拿去利用、盈利,我們卻分不到錢?

這個問題背後還有一個關鍵:

今日世界上生物多樣性最豐富的地區,基本上都集中在赤道兩側的發展中國家裡;發達國家的跨國企業靠著發展中國家的生物賺大錢,卻不跟發展中國家分享利潤,這不只不符「公平正義」,也很難讓發展中國家有誘因,去保護自己的生物多樣性。

於是這份框架的其中一個目標,就是討論DSI的利益應該如何公平分享。

對我來說,DSI有趣的地方在於:它反映了人類對「所有權」的想像,而且牽涉到兩種想像方式的延伸。

人類有個特點,就是會用抽象的法律、慣習、甚至一整套文化結構,去對「所有權」進行規範,而現在這個所有權,居然也延伸到了「非人的生物物種」上了。

更有趣的是,這種人類對生物的「所有權」,是以「主權國家」為單位在持有的——比如熊貓是中國的特有物種,所以熊貓的基因序列所有權,就掌握在中國這個國家手上;如果你使用了熊貓的基因序列、並因此獲益,那麼這些利益就必須與中國分享。

換句話說,這個人類「對生物物種的所有權」的想像,居然和「主權國家」這個概念交織在了一起——而「主權國家」本身,也就是人類想像「某片土地、某個海域屬於某群人」的某種「所有權」形式。

最後還想提提生物學家 Paul Leadley 在受訪時給我的一些啟發。

他告訴我,生物多樣性之所以不如「氣候變遷」議題受人關注,原因有兩個:

首先,氣候變遷會影響我們的日常生活、所以每個人都能切身感受到危機;但生物絕種的場景距離我們非常遙遠,所以我們本來就不太容易感受到生物多樣性流失帶來的影響。

更重要的是,我們可以量化氣候變遷對我們造成的損失、將損失轉化成貨幣金額,甚至可以把氣候變遷變成一套賺錢的工具、用市場機制來解決氣候變遷問題(比如碳配額交易市場);相較之下,生物多樣性的議題目前還沒有發展出這種機制。

Paul Leadley説,這也就是為什麼「生物多樣性的保育論述」,會在大約十多年前出現某種「典範移轉」——也就是從「為了物種而保育」,轉變成「為了人類自身的利益而保育」,目的就是希望生物多樣性的議題,能讓一般人更有感。

但他也提醒,從科學的角度來看,這種論述其實存在很多問題,其中一個最明顯的問題就是——生物多樣性有很多的價值,是根本無法量化、也無法轉化成貨幣價值的。

就在這篇報導刊出之前,我也經歷了一個非常戲劇性的晚上。

按照時程表,在談判的最後一天,聯合國官方應該要在最後一天的記者會上,公布一週以來的談判成果,以及談判出來的框架文件。

然而當天一大早,我們就收到例行記者會取消的消息,就連下午的閉幕記者會,都一延再延,直到晚上九點才舉行。

這些變動的原因很簡單:這場談判進行得非常不順利,22個目標條文裡,最後居然只有1條半完成談判,再次彰顯了這些國際公約的共識凝聚過程有多困難。

最後想感謝端願意放我出來,花這麼多成本報導一個很少人關注、但非常重要的議題。

還要感謝 Earth Journalism Network 資助這次採訪,並且給了很多專業的採訪建議;和來自世界各地的記者一起工作,是個很珍貴、也很棒的經驗。

如果你不曾關注過生物多樣性議題的話,那麼期待端傳媒的這篇報導、以及這份後2020年的全球框架,能成為我們一起關注的一個起點。