女权谈唐山事件:解决系统性别暴力需要打破威权垄断

6月10日凌晨,河北唐山一家烧烤店内发生男性性骚扰、围殴女性事件。店内监控视频在网上传播后,迅速登上微博热搜,之后唐山公安发布通告称“锁定嫌疑人,正在抓捕”,此时距事发已过去15个小时。11日,警方再次发布通告称“涉案人员全部归案”,但未公布后续调查信息。

网络舆论就事件中是否存在性别暴力展开了激烈的论战。恶性事件的频发、官方有限的回应、主流舆论反女权的态度,让许多女权主义者对改变现状感到无望。如何从这起事件中理解女权主义当下的处境,以及思考还能采取何种行动,是我们必须要面对的课题。

(本文整理自Clubhouse线上活动“女权谈唐山打人事件”,以下内容为嘉宾发言总结。)

女性视角如何在舆论中突围

为什么许多性别暴力事件并不能引发公众的兴趣,而唐山的事件成功引爆了舆论?

首先它是一个非常“极端”的案例,不是指发生的几率小,而是公众从中能够提取的信息非常单纯,而观感上的刺激又格外强烈。我们看到的是发生在公共空间、两个几乎没有社会关系的人之间的严重的暴力,并且通过一个没有背景的片段的视频呈现。

与之相对,此前的一些Metoo案件呈现出的是丰富的细节,以及当事人和施暴者在社会结构下的复杂互动,接收信息的人无法从中直观地“发现”暴力,这考验人们对权力关系的理解。同样,在丰县事件中,比起出身农村、因残障被熟人骗卖的小花梅,公众更想要听到李莹的故事:一个城市女孩遭到坏人袭击,一夜之间命运发生180度的转变。

舆论会挑选极端个案和其中的完美受害者——“完美”通常体现在她们没有声音。而女权主义者对此要非常警惕,因为我们需要借助舆论,但不能被舆论所利用和反噬。

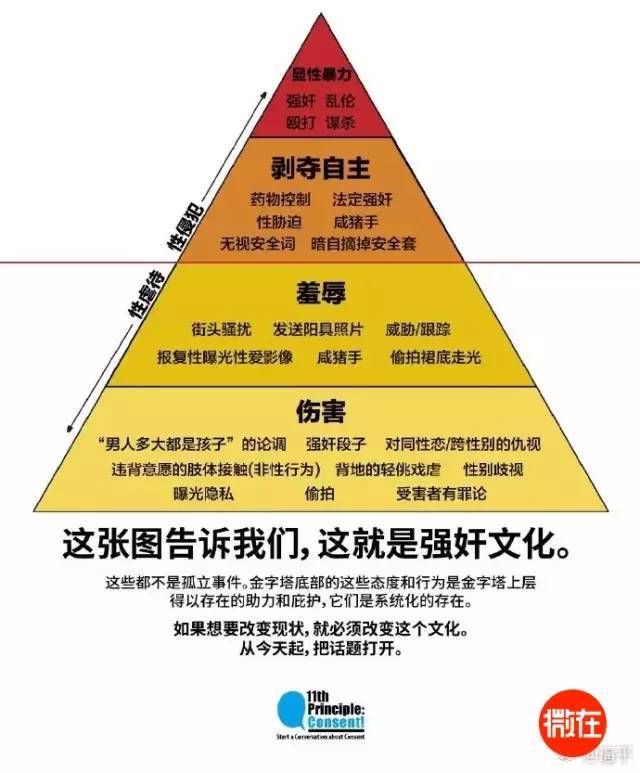

唐山事件的当事人就被反复强调是完美受害者:结伴出行、衣着不暴露、没有出入酒吧等“危险场所”。这样做本意或许是想表明,当事人无辜受害的背后是所有女性的危机。但“我不是完美受害者”这句宣言及其对强奸文化的驳斥,原本是女权主义者贡献给公共舆论的一项非常宝贵的财富。现在我们反而一次次地用受害者来对照某个“完美”的清单,以此证明她值得被关注,这无疑是一种倒退。

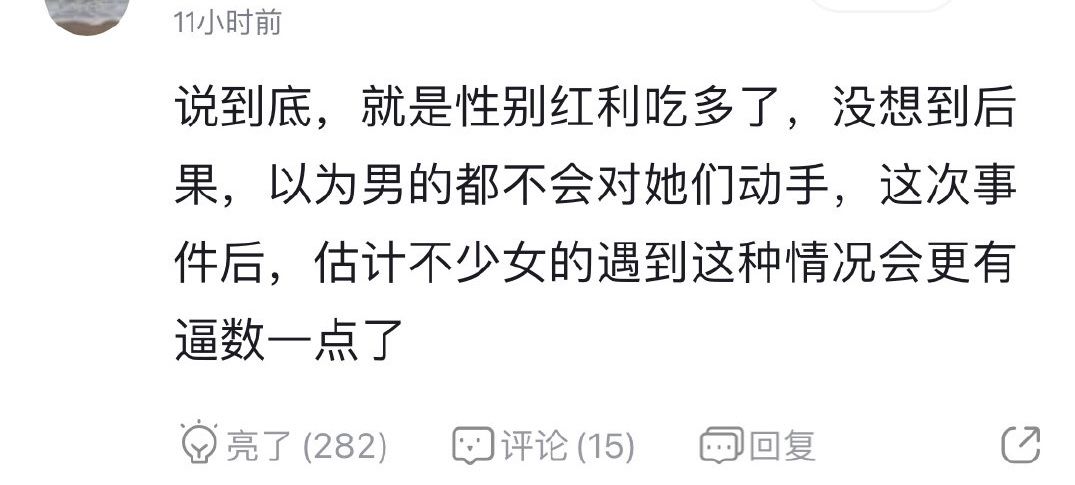

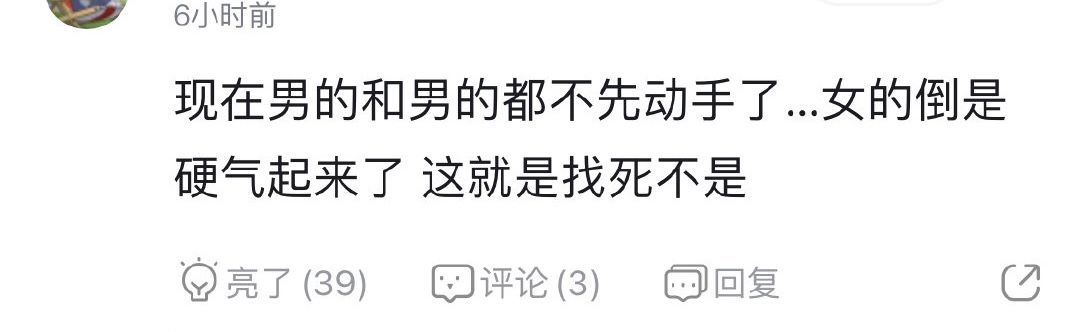

其次,这起极端事件也汇聚了女性对于自身处境的不安,和主流男权社会对女性发声一贯的压制、反弹。集中表现在官方、主流媒体和男性知识分子对事件中性别角度的否定,以及女性与男性之间就“男性是否应承担责任”而起的论战。

包括中国妇女报在内的官方平台,发布通告时都将重点放在“黑社会”“扫黑除恶”,强调“每个人都有可能受到伤害”,而忽视它是一起由男性性骚扰女性所引发的暴力事件,及女性遭受性暴力的普遍性。且警方声明和一些媒体的报道用词刻意回避“性骚扰”“殴打”,代之以模糊不清的“搭讪”“对抗”。从中我们可以看到一套否认性别暴力的模式:当暴力的事实无法被掩盖,就抹去其中性别的视角。

很多自身具有女权角度的人,选择顺应官方话语,是为了让更多人产生情感共鸣,扩大事件的影响,但无意中也参与了对暴力的去性别化。这是值得担忧的。

舆论的另一重失焦体现在对男性的过度关注。一方面是男性以“不是所有男人都是施暴者”的话语占据讨论,回应女性的愤怒表达;另一方面,很多女性内心充满焦虑,希望身边的男人公开表态自己绝不会施暴,并会成为女性权益的维护者。这种冲突往往使我们的关注重点走向两个方向:安抚被“误伤”的男性,“教育”他们如何成为女权的盟友,源源不断地付出情感劳动;或是将男性非人化,默认行使暴力是其无法被改变的本能。

“骂男人”背后是一种女性潜在的绝望。这种情绪不应该被否定,而且正是女性的共情催动了互联网性别议题的传播。“强迫”更多的男性承认问题并做出承诺,也是在推动环境的改变。但完全将重点放在男性身上,无论是把公共讨论的舞台留给“进步男性”展示自我,还是把暴力视为男性的本质,摘除他们的公共责任,都不是我们希望看到的结果。

唐山事件中,受伤女性的处境、警察和公共部门的责任、女性的公共空间安全,这些都是必须被追究的问题。我们明确男性是性别问题中的责任主体,不需要依靠“好男人”的保证。同时,我们也不能任由焦虑驱使,放弃有效的公共讨论。

指证系统性的性别暴力

当我们拒绝将这起事件视为黑社会针对任意个体的单一暴力行为,而认为它是系统性性别暴力的冰山一角,我们能否为此找到实证?

我们首先要面对一个困难,就是事件本身提供的信息不足以充分地展现背后的结构问题,因为缺乏深度报道和当事人的讲述。但它引发的是女性长久以来习得的恐惧。那些根植在我们的记忆中,亲身经历、耳闻目睹的家暴和性侵害事件,性别歧视的政策,以及文化中常见的对女性的荡妇羞辱,证明我们身处一个充斥着性别暴力的社会。

去年3月起,女权主义者因反对男性在公共场合吸烟,并指出其有毒的“男子气概”,而遭遇大规模网暴,延续至今。当时我们指出这种现象是“性别恐怖主义”,因为它符合恐怖主义的特征:通过无差别的攻击制造恐惧。同样,几个男人看似随机的暴力行为却制造出女性的普遍恐慌,又通过反女权者的仇恨言论得以加强,正说明它是性别恐怖主义的一环。

除了施暴、谩骂的男性,一些男性也以“反对暴力”的形式参与到对性别暴力的合谋。如在表达“男性有责任保护女性”“我和施暴的男人不同”的同时,要求女性停止从性别角度谈论事件,“不要挑起性别对立”“不要散布恐慌”。还有一种言论替事件中在场但未做介入的男性辩护,将他们视作妻女和身边女伴的保护者,因此他们的不行动也无损“女性必然受男性保护”的立场。

澳大利亚的学者康奈尔将男性气质分为四种:支配型、共谋型、从属型、边缘型。公开对女性施暴的男性或许只占少数,但大多数人从对性别体系的依附中获得好处,既分享了男权社会的红利,同时又避免了风险和被问责。唐山事件后续舆论也提醒我们,要看见共谋型的男性气质是如何参与到整个结构当中。

最后,国家层面的父权压迫维系了性别暴力系统的运作。性别暴力事件的发酵进入一种民粹和威权相结合的模式:一个发生在地方上的个案引起公众集体性的情绪爆发,从而获得全国几亿人的关注。随之而来就是政府的威权空降和镇压。在这个过程中,政府从来没有为自身对暴力的纵容,以及对女性和女权主义者的打压做出任何检讨。这是一种“父爱”式的威权主义,它的另外一面从来没有摆脱对女性的惩罚。

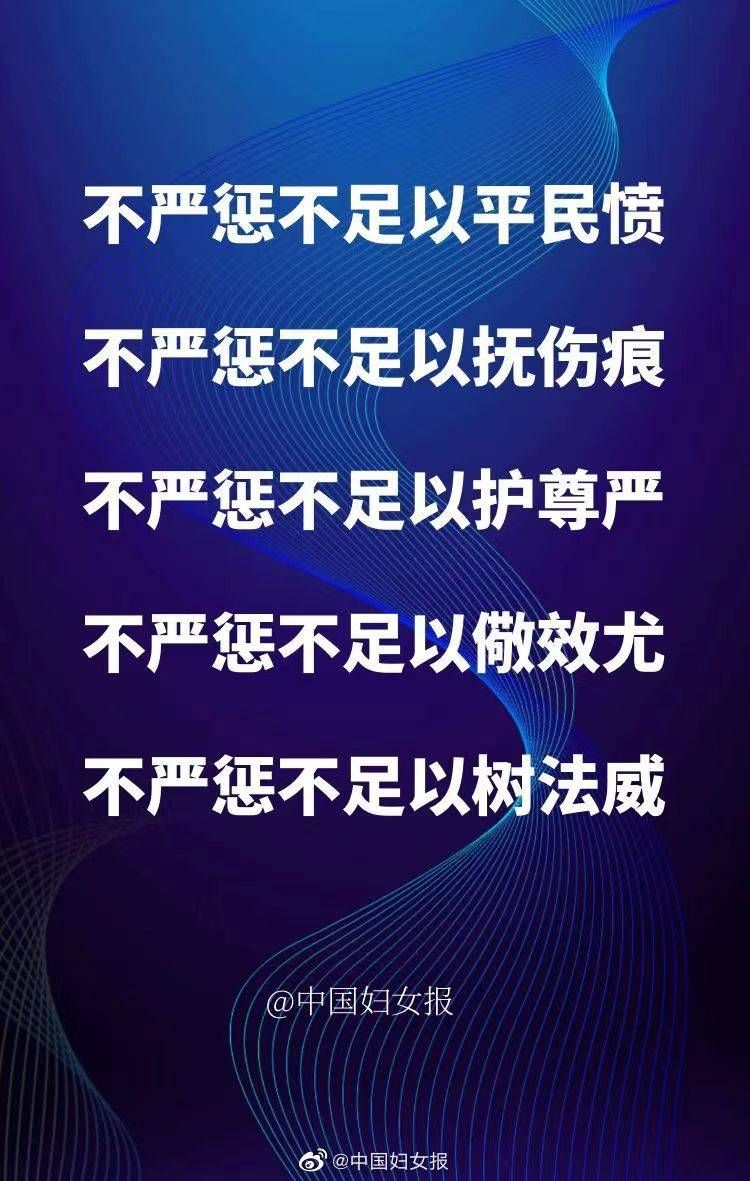

例如丰县事件的大量关注者受到骚扰和警告,其中女权主义者“乌衣古城”因为发起线下抗议,并公开讲述警察暴力行为而遭到逮捕,至今下落不明。同样在这次的事件中,我们能听到部分声音质疑公安是否未及时介入调查,以及要求纠正系统性的性别歧视和暴力。但官方只是在舆论发酵后发布统一的通告,表态“严惩”,就能够以保护者和惩罚者的姿态降临,并通过删帖、封号来终止有效的讨论和自下而上的问责。

来自公权力的暴力是隐形的。政府一次次的全身而退和“秋后算账”,使女权主义者在发展个人或组织的力量对抗暴力的过程中被“缴械”。这引发我们的愤怒,但也导致愤怒走向无力。

不仅是女权主义者,所有人都受这种无力感的侵蚀。现场的一名女性在接受采访时说,她当时试图介入和报警,都被同伴阻止,理由是“肯定会有人管”。真正的问题可能不在于个体是否具有正义感和勇气,而是在国家机器的垄断和剥夺下,我们失去了保护自己和他人的能力。就像在疫情中我们也无法保护自己,必须生活在国家的统一监管之下,

如果公权力本身可以理解为一种暴力,那么女权主义是否能够调动国家暴力来应对个体层面的暴力?答案显然是否。

一些女性网友在官方的声明下呼唤“应判尽判”“应抓尽抓”,甚至要求“男性持72小时未饮酒声明出入公共场合”。这些语言非常危险,它们促使整个社会变成一个大监狱。实际上,恰恰是在我们身处的防疫政策所构筑的“监狱”之中,存在着家暴受害者受伤后不被允许离开家庭,并被要求和施暴者和解的情况,只因为实施拘留对警察来说有程序上的麻烦。严格的社会管控无法给予女性正义,因为女性的安全一直在被让渡。

寻找女权在威权模式下的出路

现在女权主义者面临这样的问题:我们一次又一次的愤怒,是否还能促进社会改变?如果民粹动员和威权空降不是我们希望的解决性别暴力的方案,我们就必须想象和参与另外一种模式。

我们通过公共事件开启社会运动的窗口正在被关闭。曾经我们的倡导能争取到几万人的参与,也确实促进过性别暴力相关的法律和政策的进步,如2015年《反家暴法》出台,以及2020年《刑法修正案》增加“特殊职责人员性侵犯罪”的条例。但我们很难就唐山事件再做同样的倡导。

一方面是公权力对行动参与者的骚扰让组织工作变得非常困难。另一方面,结构性的改变需要经过广泛的讨论和真正民主参与式的程序才能够达成,而这样的空间当下并不存在,并且可能从来没有真正敞开过,也无法通过一次性的倡导打开。

现在的个案倡导只让我们看到了政府对于单一案件处理的结果,比如吴亦凡性侵事件就进入了一个黑洞:政府为了应付公众舆论,用惩治吴亦凡来“祭祀”,但这个过程到底对于女性权益和反性别暴力有什么促进,我们不知道。无数次的倡导没有带来长期的资源分配与问责机制的改进,所以同类事件不断出现,无限循环。

女权主义者的绝望和无力是真实的,我们必须承认这些感受,以及其间包含的强烈的控诉。但我们还是要为自己找到一个出口。因为社会需要变化,而生命短暂,我们不能等待。

我们无法追求迫切的改变,但可以在能力范围内作出有助于结构性改变的尝试:加强女权主义的论述,并以此维系我们的社群;通过开展活动建立联结,即使不组织行动,也可以组织讨论,增强社群的观念的一致性,从而增加我们的社会资本;尝试在不诉诸威权的前提下,创造互助和平等的支持网络,即使只是在一个群或是小范围的伙伴之间;调动和发掘自己的资源,贡献于我们自发建立的社群。

这些都不是空谈。我们可以观察周围从事社区服务的个人和机构,参与其中或提供一些支持。当带有激进性的倡导行动锋芒被削弱,是这些社区微观层面的工作支撑着社会的自组织空间。

个人层面,我们需要尽量突破自己的安全区。社交媒体舆论的两极化会放大我们的恐惧和焦虑,很多人由此对环境感到失望,选择退出公开讨论,或是不再寻求公共的解决方案,将期待转向练习防身术、提升个人能力等“自保”的方式。但就像我们从一次次的性别暴力事件中习得恐惧,如果不希望活动范围不断缩减,我们也必须在受到打击后“习得”反抗。

唐山事件中,那位想要介入暴力却被同伴阻止的女性,最后还是选择了报警,并回到施暴现场确认受害者的安危;一些家暴当事人通过参与反对性别暴力的倡导获得成长,重新面对和思考自己的经历。这些都是女性力量的例证。尽管不一定能获得理想的结果,但只有经历了反抗结构性暴力的过程,我们才能相信自己具有反抗的能力。

我们可以和其他的女性交流反抗的经验,学习支持家暴和性暴力当事人的专业知识。在女性的发声被压制,只有极端的性别暴力事件才能引发大范围讨论的情况下,我们更应该珍惜这仅剩的“合法”发言空间,传递有价值而非情绪化的信息,让女权主义的声音具有更大的声量。

社交平台上也有很多女性在讲述,她们发现原本信任的男性朋友、伴侣、家人,在唐山事件中发表了指责受害者的言论,以至于让她们惊觉关系无法继续。这几乎成为一种现象。性别暴力的公共事件成为了试金石,促使这些女性去重新看待自己现在所处的亲密关系或家庭关系。

女权主义者在网络上的不婚不育宣言经常被看作是一种情绪宣泄,或是被当作笑话。但越来越多的女性不再与男性合作去步入主流的生活,其实是一种有意识的反抗。我们可以积极地去看待这一个人生活实践,并期待它会给人们带来的变化。不管是积极还是消极的反抗,不管我们可以走多远,只要它是反建制和逆文化的,都可以作出尝试。

最重要的是,我们不能放弃对女权主义知识的创造。尤其在我们不断被剥夺信息、压制空间、限制自由的当下,坚持发展我们的行动性的、另类的思考,是一项非常珍贵的工作,也是我们长久的责任。基于女性的声音、女性的思考所发展出的智识,不仅百分百地属于女性自身,也将贡献于我们对威权主义下国家乃至世界的理解。