勞工|在馬駒橋,想起自由

文|薩法維

就作為勞動力的人是一種商品而言,他對自己的生存狀況、即生產體制強加給他的生存方式認識得越清楚,他越使自己無產階級化,他就越感受到商品經濟的逼人寒氣,也就越不喜歡與商品息息相通。 ——本雅明,《發達資本主義時代的抒情詩人》

我坐在出租屋門口,點起一根煙。薄荷與尼古丁混合的味道不算舒服,但若有所思地消耗時間的感覺卻讓人著迷。對面飯店的人們三三兩兩圍在一起看著短時頻,在過剩的信息前人們喪失了面對空白的想像力。在飯店外的人行道上,還有一個孤獨而暗淡的背影,他獨自一人坐在那裡,身著藍色的外賣員制服,面前是一碗大份拌麵,在昏暗的燈光下顯得誇張不已。我靠過去,拍了拍他的肩膀,轉頭而來的是一張佈滿風霜褶皺的警覺的臉。我從剛買的煙盒中抽出一根煙,遞給他。他笑了,委婉地說著拒絕、帶著一連串的“謝謝”。顯然,他沒有時間像我一樣悠閒地等待一根煙的時間,五分鐘之後,他吃完了拌麵,騎上一輛掛著他人夜宵的斑駁電驢,走了。這裡是凌晨1點的馬駒橋,北漂打工族們的家。

在北京東六環的邊上,通州區與大興區的交界處,有一片毫無特色、白領精英未曾聽說的區域,但它在體力勞動者中卻有很大的影響力,因為它是北方最大的勞務派遣中心,也是很多進京務工人員落腳的第一站。

泥濘的道路上,不明液體沾濕的塑料垃圾隨著微風飄起,沒有路燈的狹窄街道顯得陰森恐怖。但馬駒橋外不遠處,幾條街道隔開的亦莊燈火通明,高級寫字樓像是遙不可及的劇場幕布,籠罩在馬駒橋的周圍,默默注視著這裡發生的一幕幕人間悲喜。沒有路燈、柏油路、乾淨的廁所,很難相信這裡是21世紀二十年代的北京。而它的隔壁亦莊卻剛剛被確定為重點發展的首都副中心,那裡號稱要杜絕大城市病,中外企業雲集,高中低檔次的住宅樓鱗次櫛比,就連小河邊幽靜的自行車賽道都鋪設了太陽能板,帶著來自未來的簡約。

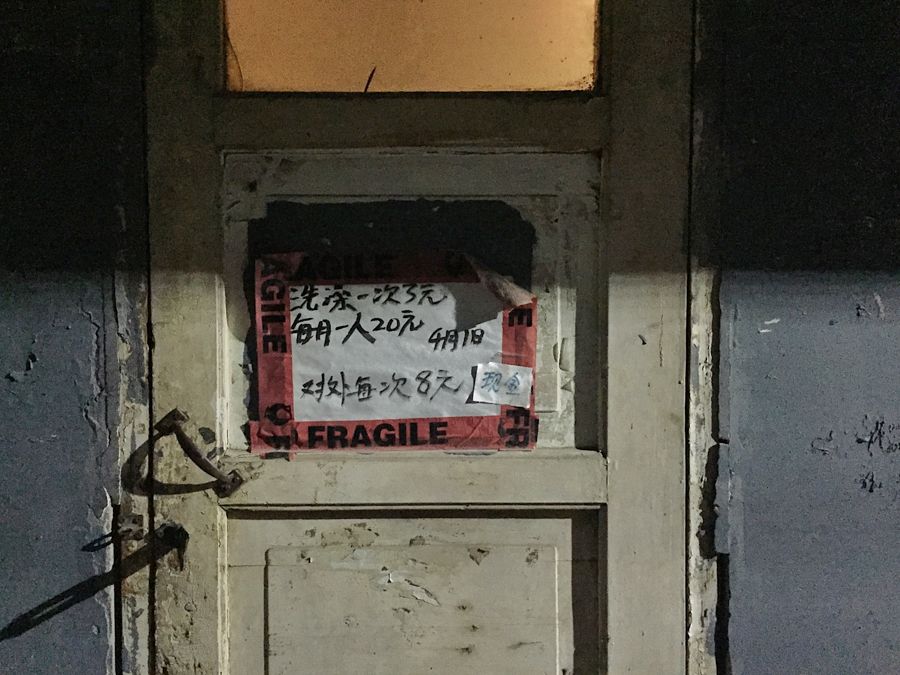

馬駒橋與亦莊就像是一對互相依存的孿生兄弟,或者更生動地說,馬駒橋是一座巨大的原料工廠,為亦莊、大興以及周邊形形色色的工業基地提供必不可少的、最基本的生產要素:勞動力。這便可以解釋為何馬駒橋不具備現代化所承諾的一切——任何提升地價與生活成本的行為都將被轉嫁到周邊工廠所生產的各色成本上。或許也只有在馬駒橋,我才能住進60元一晚的“酒店”。對於在農村生活的人來說,這家酒店房間的環境並不算太差,幾平米的房間裡放了兩張床和一台電視機。這台電視機看起來頗有年歲,在還沒有液晶屏的時代裡它的大腦勺一定十分可愛,當然它現在只能是個永遠黑屏的裝飾物,和這座房間裡刷著短視頻的人面面相覷。床單和被套混雜著黴菌與香煙的味道,泛黃的床單讓人想起90年代的夢想,放到現在則有些缺乏希望。

遠在古代,這樣如今破敗的區域卻曾是一片繁華。作為與盧溝橋和宛平城齊名的拱衛京師四大橋頭堡之一,馬駒橋曾經有“馬駒”,也有“橋”。早在元代,皇家就在此飼養大量軍馬,當時修木橋方便通行為“馬駒橋”。明末清初,山西晉陽人陸續來此經營酒業,左右店舖有上百家,廟宇、會館、鬥行、燒鍋等車水馬龍。年歲斑駁,馬駒橋作為入京門戶的位置沒有改變,只是由商品的集散地變成了人的集散地。談起90年代,馬駒橋的原住民似乎相當悵惘。 “曾經的馬駒橋和北京郊區許多美好的村莊一樣,有著曼妙的生活,”作為標誌性建築的鎮政府、中心小學、敬老院在80年代末曾熱鬧非凡。但人口不到五萬人的村莊迅速被人口遷移的大潮所淹沒。

亦莊初期都是工廠,大批工廠的工人來馬橋居住。這里為他們提供了大批廉價的住所。天南海北的人大量湧來。城市化吞沒了一切,北漂們把馬駒橋作為務工的落腳點,老鄉間滾雪球式的相互介紹加上馬駒橋天然的優越位置,使得這裡一切都發生了改變。在國家權力收縮的改革開放之初,基層的自組織在外來人口的湧入下崩潰重構。流動人口取代了這里安靜的社會主義老社區,拖著箱子往來的行人都不在北京本地成長。他們來自山西、河北、河南、山東的農村,有的人只是在這裡住個一兩天,找到打工的地方便搬走,也有的長期在此落腳,成為了新的馬駒橋青年。他們被稱為“馬漂”,作為“北漂”的一個亞種,維持著獨特的生活方式。

大工業的本性決定了勞動的變換、職能的更動和工人的全面流動性。對於馬橋青年來說,馬橋生活中最重要的環節可能在於打工掙錢了。早上5點鐘,我的鬧鐘響了,大概5點20,我走到十字路口。在夜裡了無人煙的地方,這個時間卻聚滿了人。中介的吆喝聲此起彼伏。日結的工作有保安、外賣分揀員,而在疫情需求的衝擊下,200-230一天的醫藥公司吸納了這裡絕大多數的打工者。形形色色的勞務公司把早上求職的青年們聚在一起,無論男女,不用簡歷,中介一般只問一個問題:“有沒有身份證?”

在馬橋青年之間,遞煙可能是作為表示友好的最普遍方式。人群被趕到前往產業園區的大巴上,我跟著一個小伙,遞給他一根。他看起來不是很精神,果不其然,昨晚在網吧通宵了一夜。和三和大神一樣,這些甚至不到20歲的青年們自農村輟學。外出打工意味著逃離窄小的村莊與留守老人的雙重束縛。他們賣力地窮盡青春的能量,拋棄第一代打工人時代的出租屋與儲蓄的夢想,打一天工,上三天網。網吧與遊戲如此迷人,不僅僅在於它們能夠幫助青年們發洩情緒、帶來刺激神經的快感,更在於遊戲與網絡世界意味著一片完全自由的幻想天地。在網吧中,他的一切都是輕盈的,現實卻無比沉重。

我和他一起坐上了大巴,車子把我們載到了大興。這裡有著國家示範的產業園區,街道整潔,寫字樓與現代化廠房鱗次櫛比。中介把印著logo的馬褂發給我們方便辨認。人們在廠房門口排列集合。監工用嘶啞的聲音大叫大喊,對著不守紀律的工友一陣迎頭大罵。他看起來很憤怒,無端的憤怒。不過這裡的人們也很明白這個規矩,監工的威脅一點用也沒有——他所能控制的不過是大家一天的工資罷了。

人們做的工作很簡單,不需要任何技能,學不到任何東西。藥廠拉來的過剩勞動力一般只幹兩件事——貼標籤與擰瓶蓋。這是一家著名科創板上市公司的生產基地,它靠自己遠銷歐洲的新冠疫情檢測試劑在這一兩年大發橫財,市值飆升到幾十億。原有的生產線和設備根本無法滿足擴大的需求,也因此,與現代化廠房的外觀不同的是,公司在建築物內部開闢了新的生產場地。說是生產場地,其實不過是一個作坊,一張張長桌整齊的排列下去,拉來的人坐在一起,完成檢測試劑生產的初步工序。廠房的門口貼滿的大大小小的警方提示,提示的內容大同小異:遇到勞務衝突請報警。

沒洗手、沒消毒、沒簽合同、更沒有五險一金,再寫下名字與手機號碼之後,對方遞來一件白色馬褂和一頂衛生帽。每張桌子都有一個監工,一間屋子有一個總監工,生產場地上方是空心的,二樓還有一個露台,上面時常出現公司人員。他們時不時巡視,站在二樓的位置將所有人盡收眼底。這樣一來我們很難仰望到不知何時會出現監視的公司人員,但對方卻可以輕易地看到我們以及監工手裡的一切動作。就像是福柯筆下的全景監獄,每個環節與人都處在赤裸裸的監視下。

在7點開工前,我們上交手機。我被分到了“擰瓶蓋”組。藥劑盒的上半部分的蓋子是塑料,而下半身則是橡膠,他們都已經被標準化的機器製作完畢。而我們的工作便是像擰汽水瓶蓋一樣把這兩部分擰在一起。這是一門聽起來簡單輕鬆的工作,但當它真正來臨時,我才知道這份恐怖。熟練的工友用繃帶綁住自己的食指和大拇指,再戴上三層橡膠手套。塑料瓶蓋和橡膠瓶身之間存在著尺寸的差異和材料的張力,只是我們要是不用力,便會有一條肉眼可見的縫隙。大家默不作聲或是低頭私語。擰好的一瓶試劑要插在規整的塑料盤中。每個塑料盤能齊整的裝一百個試劑瓶,也就是說,監工能很清楚地看到孰快孰慢。同行的工友們都很熟練,監工繞著桌子走,挨著挨著抓起大家擰好的瓶蓋,對沒擰緊的工友破口大罵、對擰得慢的工友橫加催促。擰瓶蓋組的大多是男性,女性大多被分配去了更輕鬆一點的“貼標籤”。年輕一點的大多是像我一樣剛來的短工,而年長的則冀求能夠長期有保障,有編制。工友之間有種莫名的團結感在流淌,人們面對監工的辱罵一聲不吭,卻又默默在同桌之間傳遞幫助與技巧。

過了幾十分鐘,到第一百個瓶蓋,我的手開始麻木。到第兩百個,監工抓起一把,面露難色,讓我把這一袋打回去重做。顯然,這裡實行末位淘汰制,擰不好擰得慢會被請走,不僅自己拿不到工資,半天的勞動成果被免費獻給了公司,而為了能夠順利賺到錢,剩下的人也不自覺地開始了相互比拼的“內捲”模式。到八百多個瓶蓋的時候,我的手套磨破了,時間過去了一個多小時。腦子無法思考,眼睛死死地盯在手裡的瓶蓋上。到了中午,我的食指與大拇指因為長期地擰瓶蓋,已經開始起泡,肌肉酸脹麻木。同時,由於坐在擁擠的室內,身穿不透氣的衛生帽、白大褂和鞋套,悶熱與勞累的感覺一道襲來。除了中午的一頓自費午餐,從早上7點到晚上10點,工人們沒有休息時間地重複這個無聊的動作。 230元的報酬看起來很誘人,但很難有人能夠連續不停歇地每天干。

深夜,回程的大巴載著手裡拿著230元的人們在疲憊的昏睡中回到馬駒橋。網吧大廳通宵有的只要30元,沉暮的天空下,這群年輕人在北京的霧霾天下游盪著。他們習慣被罵懶惰、缺乏鬥志,他們沒學歷沒技能也沒證書。於馬橋青年而言,時間停滯在現在,從未前行,而他們想要的那份自由,在無意義的工作和通貨膨脹下,越來越遙不可及。

我在馬駒橋鎮住的這家“酒店”房間房門鎖不好,廁所則要走出門幾步路,這對女性來說並不友好。傳說15年那會兒,西後街那個公廁,一個女孩半夜兩點出來上廁所而被人強姦,至此之後各個房東都在家院裡修建公廁。雖然90年代黑幫火拼的誇張故事早已遠去,但鬥毆扒竊並不少見。犯罪與慾望總是共生,飛舞的色情卡片背後是異鄉人痛苦的掙扎,隨處可見的無人性用品商店與殯葬業務、勞務公司一道構成了馬駒橋生活的奇景。但有關肉體的商品近年來情況有些不同,備受警察打擊的性服務行業轉入地下一家家明目張膽寫著“未成年人禁止入內”的“玩偶體驗”商店開始在這裡出現,但他們免去了組織賣淫,將近些年興起的矽膠“真人娃娃”作為打工男性的服務者,價格更低廉,更明目張膽也更健康。除了性,這里合法娛樂功能齊全。網吧、台球館、按摩店、KTV、紋身理髮美甲以及各種檔次類別的餐廳應有盡有,並且都維持在相當物美價廉的水平上。與這夢幻般消費中心相對應的則是死亡。馬駒橋鎮有一個殯葬用品一條街,作為北京殯葬用品批發源地,京城經營殯葬用品的商戶都集中在這裡進貨。紅木、紫檀、大理石、玉石等材質的骨灰盒琳瑯滿目。他們像是一個暗示,給這里短暫的消費主義快樂蒙上悲劇的色彩。也無怪乎當筆者在互聯網上搜索為何馬駒橋有如此之多的殯葬業務商店時,得到的答案只是一句輕描淡寫地“死的人多”。

無論是底層的辦公室白領、新興服務業人員還是工廠普工,出賣勞動力以進行儲蓄積累的過程都是困難的。說到底,馬橋不是作為及時行樂的法外天堂而存在的。它在北京所享有的例外狀態皆來源於一個最根本的假設:這裡的人要為鄰近的工廠廉價地貢獻自己的勞動力。對於在北京生活的白領來說,工資中的一大半將被用以支付房租,但對於在工廠裡的藍領來說,工資需要被用來為身體提供再生產,他們需要極端的享樂體驗以對沖流水線上工作超過12個小時的身體折磨。要在北京提供低價的消費主義體驗,房租首先要低,也因此,馬駒橋的地價像是被刻意維持在低水平。地鐵亦莊線在接近六環3公里的地方突然東北方向折返,要是想要搭乘地鐵前往北京市區,必須先坐公交再換乘。而從馬駒橋往來北京市中心有至少20公里,要加上轉搭其他線路的麻煩以及北京地鐵擁擠與悶熱的環境,想要住在馬駒橋再前往金融街、國貿上班顯得不太現實。

不過,通勤與房租倒是成了扼殺想像力的合謀者。有人幻想自己有了哆啦A夢的任意門,提起任意門的用途卻只是為了滿足一個簡單的願望:可以住在便宜點的馬駒橋,早上起來打開任意門便到了西單上班。當然,在現代工業條件下,如果任意門被廣泛生產,地理排布和房地產體系會發生革命性的變化。馬克思就曾說過,流通是生產的一環,商品的流通便附加價值。也就是這個關係,生產的空間被反映在城市、農村的景觀與時空關係上。空間運輸也屬於“價值生產”,客服空間障礙的能力也屬於“生產力”。這點反映在馬橋上,則是一對“通達”與“限制”的結合體。一方面,在馬橋的外來務工者、常住民、流浪臨時工能夠在每天凌晨坐上勞務中介的安排的打工到沿著京滬高速、六環路筆直暢通的柏油大道被運到亦莊、大興各地的產業工廠園區,而另一方面,他們也被交通的貨幣與時間成本阻擋在北京核心區之外。他們看起來是自由的,卻又在種種排布下深深陷在故鄉與恐怖都市的廣袤交界的幻滅地帶,哪都可以去,卻又哪都去不了。

當我離開馬橋的時候,我望向那邊城中村式的建築,很多窗子仍然保持著黑暗,另一些窗子更是令人傷心地在傍晚的煤氣燈下枯萎。這些凋敝的窗櫺包含了孤獨,衰老,貧困以及窮人們閉口不提的所有苦難。而我們誰也沒有足夠的時間經歷各自生活的戲劇,這正是我們衰老的原因。而對於馬橋青年來說,工作就是把血抽出來,再拿時間當燃料燒它,燒完之後剩下的灰,那就是錢。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦