在毕设展,我看到了东亚小孩的集体创伤

本文原发于青年志Youthology,编辑sharon。

《在英国,看到了东亚小孩的集体创伤》,有天我在社交媒体上刷到了这条帖子,拍摄者一边哭一边拍下一组摄影作品,关于一个女孩试图让自己走出童年和青春期的创伤。当时正值《涉过愤怒的海》上映,远在伦敦的毕业设计展项目,与国内的热点话题遥相呼应了起来。

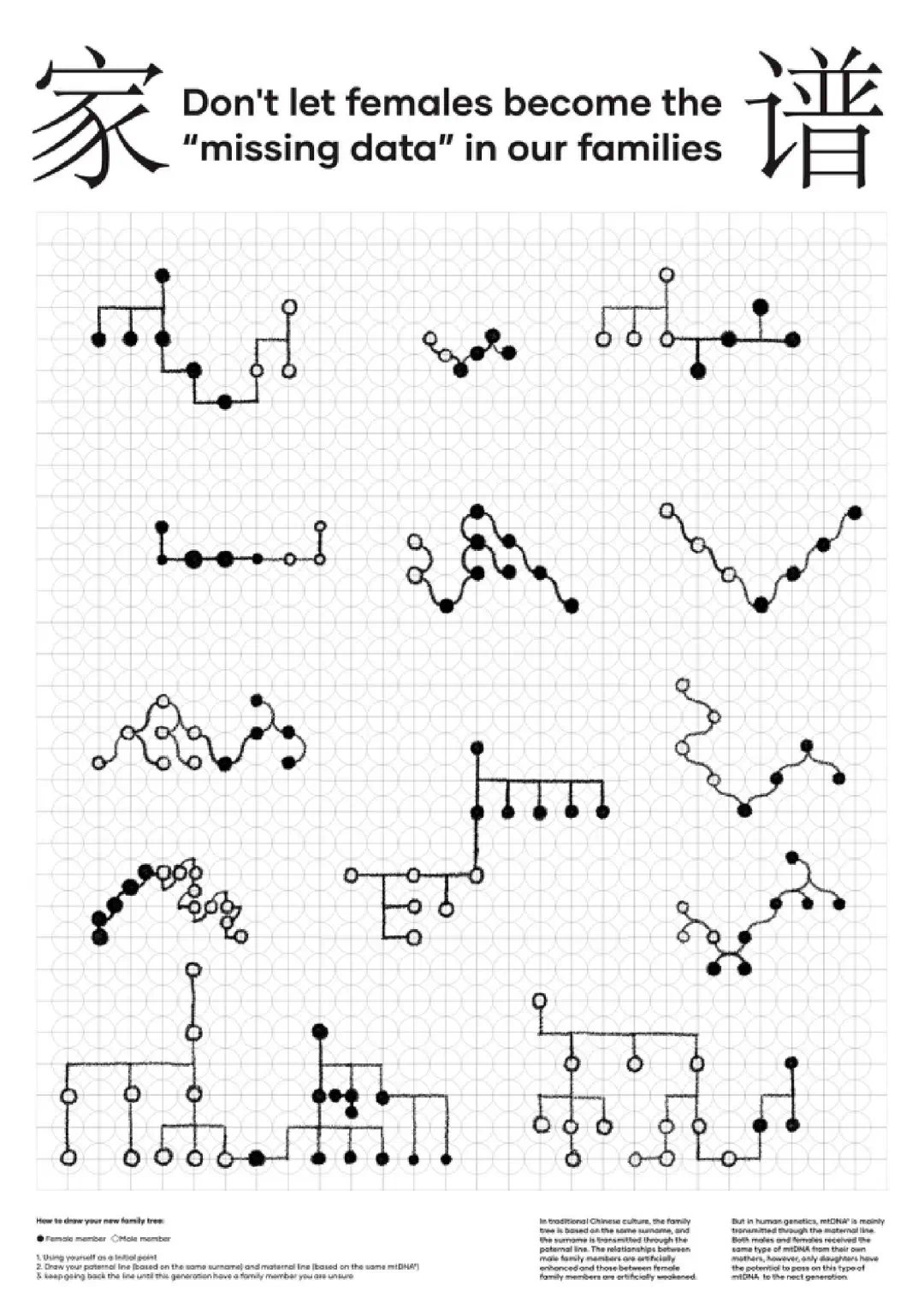

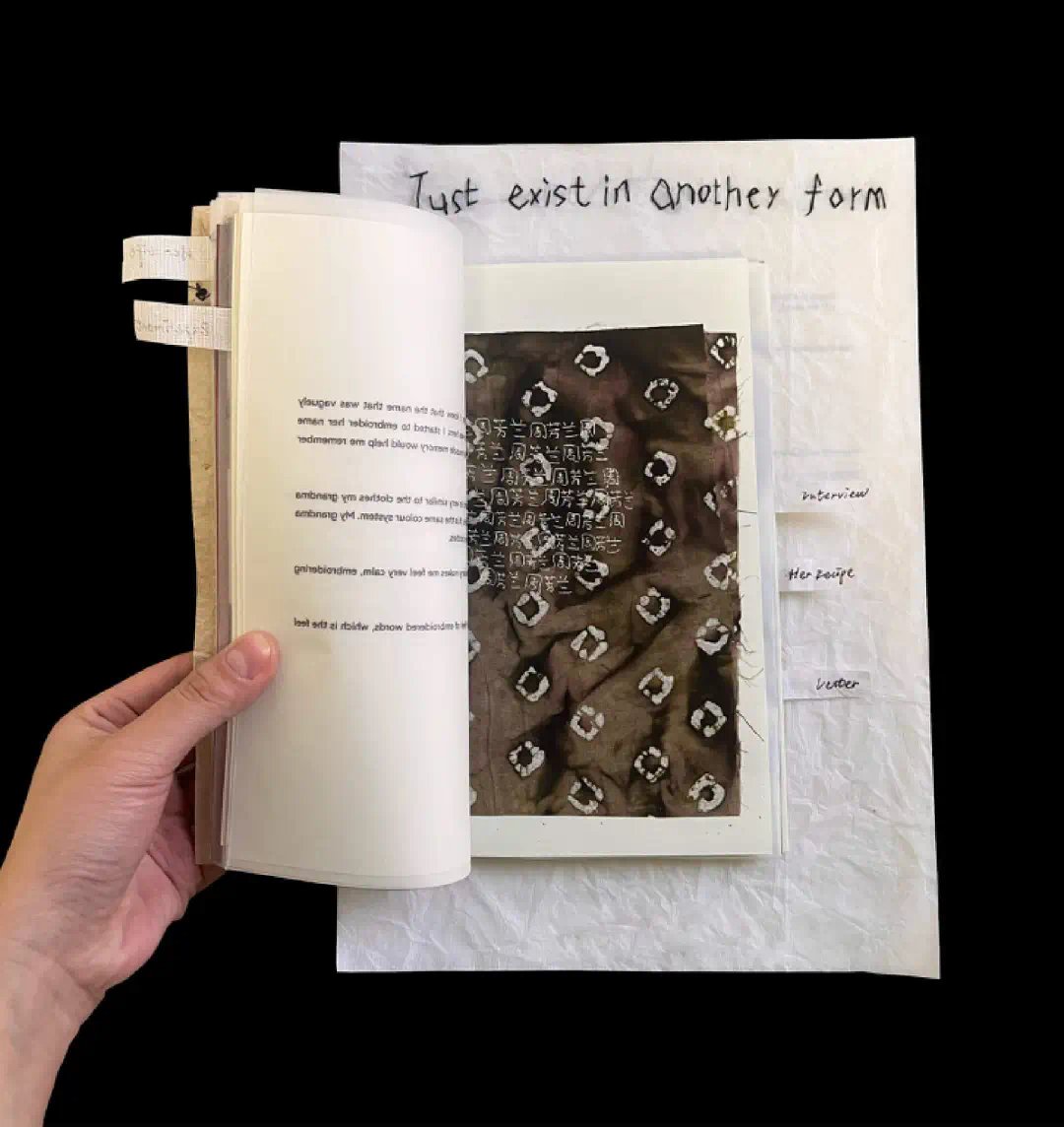

后来,我陆续刷到不同毕设展上的女性议题,譬如有女性家族树的设计让女性不再成为家庭中缺失的数据,而一个由姥姥的名字为由来作品则让我重新思考如何保持对逝去亲人的记忆与情感。

“艺术小留”这样一个身份标签,在互联网语境中时常被用于某种玩笑与自嘲。但同时,也正是因为拥有一些特权,能让一些东亚女孩从原生家庭和小镇出走,在更开阔的空间里去探索和表达自我,得到更多在性别方向上探索的经验、支持与空间。

我想在这篇文章中分享三位我印象深刻的女性创作者和她们的创造。她们都是艺术留学生,个性差别却很大,索索是那种敏感到令人有些心疼的倔强女生,YUYANG 有着逻辑、严谨但细腻的个性,77 则很爽朗、感性、温润,她们都选择了在毕业作品中,探索女性与家庭之间的私人情感,并将其艺术化。

也许她们的作品在艺术表达并不是那么成熟、完美与卓越,但她们的作品确乎是新一代年轻女性对女性主义的思考,对家庭与社会的观察,以及无比真诚的讲述。

一、“我是猪”

—— 东亚小孩的集体创伤

我在国内的社交媒体上看到了这个广为传播的视频,标题赫然写着“在英国,看到了东亚小孩的集体创伤。”发帖的分享者一边解析着这个和猪头有关的摄影作品,一边泣不成声,“我看着看着突然哭了起来。因为这个小孩一直在说大概:是时候放下过去,看向未来,成为大姐姐了,这样意思的话。”

分享者的视频里,还出现了一句“你笨得像只猪一样”。这是许多东亚小孩童年、青春期都曾遭遇过的相似的语言霸凌,来自家长、学校、社会。

评论区里满是伤心。从学校里被霸凌、再到家长的言语和行为,缺失信心的自卑导致的青春期奇怪行径,像一个树洞一样讲述着受到东亚社会暴击后遗留的创伤与恐慌。

这个作品叫“Pig’s Voice”,分为好几个部分,一组猪头的纪实摄影、一组 AI 制作的完美海报。一块屏幕中不断滚动着“你怎么笨得跟猪一样”“玩手机玩的”“老师会冤枉你吗?”“你看看人家……”“要不是为了你”……猪头似乎是她内心真正的自己,而她想成为的却是由 AI 生成的那些完美人设的画报。

索索:

我的毕设作品集里的其中一组作品里是围绕着“猪头”拍摄的。所有的照片里都放置了一个猪头,是因为“我是猪”这句话一直卡在我的心里,伴随着我的长大。

去年7月,我为了拍摄毕设回国,去市场花了两百块钱买了一个猪头。猪头,是我小时候所受到的所有言语暴力的一个缩影,这其中有一大部分来自我的妈妈。

我妈是一个很优秀、很强势的女人。她一面伤害我,我还一面欣赏她,是很扭曲的那种母女关系。有一次,我和她说,如果没有我,你会飞得更高,我都不敢想,你在你的领域能做到什么样。这个话其实就是她以前和我说的,“要不是你,我和你爸早就离婚了”,“我早都干啥了,还至于受这个罪吗?”......

那时她的工作压力大,和我爸情感破裂,经常把怨气撒到我身上,但当我主动把这个事往我身上揽的时候,她又表现出一副很懂你的样子,说怎么会这么想?你就是想多了。但是只有我知道,我是怎么看着自己一步一步走过来的。

这组照片里的猪头看上去很孤独,因为我把将猪头放置的场景也是代表我童年记忆的地点。选警察局,是因为小时候由于家庭矛盾,他们会经常报警,警察算一个会来处理事情的正面形象。游乐园,是我心里的一个遗憾。小时候他们高兴了就说会带我去游乐园,不高兴了就会说,“你才考几分啊,还去游乐园?”这也导致我对游乐园有一种执念。

我不觉得自己有过青春期,初高中的时候我看着和我差一岁的表妹染头、纹身、喝酒,但我是不敢的。我的整个青春期都活在一种诚惶诚恐的环境里。我得照顾我妈的情绪,不能用叛逆的事去刺激她。我在别人家眼里就是那种很乖巧、听话的小孩。

我很独立,从小一个人从老家去杭州上学,完全不用妈妈管,爸爸也不在家。那帮亲戚就经常开玩笑说我“没人要”。现在回想那些玩笑,导致了我实际是一个很没有安全感的人。

在初中,我也有过被校园霸凌的经历,这让我在集体里有一点点后遗症,不太懂得如何和别人相处。我与人交往时总是很敏感,会担心对方不高兴了怎么办,久之也很累,渐渐逃避社交。

在另一组作品里,我用AI设计了一些类似完美女性的海报,这是我内心深处不太敢涉猎的东西。我用AI将自己设计成了模特的形象、摇滚乐手的形象、阳光开朗的形象,那都是小时候我会幻想自己成为的人,如果不是在这样的家庭之下,我可能会成为的女孩的样子,包含着我对自己的一个个希望。

我总觉得我跟猪没什么区别。有段时间我有非常严重的身材焦虑,真的是为了节食减肥到要晕倒的程度。但我一直都不胖,在大人的视角里,我就是一个很正常、不胖不瘦的女孩。为啥我觉得我是个猪呢?《千与千寻》那个电影里,她爸妈就是像猪一样吃饭,我当时觉得自己吃饭也那样。那就是我心里幻化成自己的一个形象。

我没有和我妈讲,但我妹知道了就和我说,“姐姐,你太活在别人的世界了,你没有自己的世界吗?”那时,妹妹才8、9岁,让我很惊讶。

和妹妹的对比里,我能很明显地知道,我失去了什么。妹妹比我小十几岁,她也是在爸爸那边重男轻女的情况下要的,但生下来还是个女孩,就闹了离婚。妹妹没有经历我曾经感受到的家庭恐怖气氛,也没有当时在“重男轻女”压力下,我想给妈妈争口气的自我委屈。她现在性格很好,很自信,会很明确地表达,“姐姐我喜欢这个,我非常喜欢,我以后就要干这个。”加上妈妈年纪大了一点,变得很疼孩子,我会在妹妹身上看到我以前看不到的我妈妈的那一面。

我还选了一张我和妈妈小时候的照片,做了一个视频。在视频里,我用AI学习了妈妈的声音,输入了一段文字,然后让“妈妈”给我道歉了。

你知道吗?当AI复刻了妈妈的声音,我一听到,整个人的鸡皮疙瘩都起来了。妈妈的声音讲出她根本不会说出的话,那种诡异感。当时我就想,其实长大了也挺好的,至少我可以通过AI让妈妈向我道歉。

最后,我还是把妈妈的声音关掉了,只是用一行一行的字幕替代,就是我现在可以手动控制那些我不想再听到那些声音了。后面另一段,我录了自己的声音,然后利用AI合成了小时候的声音,和小时候的自己对话。

小时候的她,是一个什么样的女孩呢?她是个很自卑很自闭、不怎么会表达感情的人,把所有事都憋在心里,完全不敢和别人讲,很会忍让,所有的苦都吃了,但很懂事。

初中时,她常常划自己的手腕,很想要死,却完全意识不到自己在自残。她会捏紧易拉罐,直到扁扁的金属露出锋利的尖角,然后把手刺烂。回头想想是挺傻的,但当时只是觉得很爽,血从手上流了一地,自己还蛮欣赏的。那时的我也意识不到自己的痛苦,以为只是因为妈妈的训斥感到厌烦了。

做这个项目期间,我很担心做完也不会得到多少共鸣。国内与父母关系不好的人很多,但出国后,身边人完全是健康的家庭模式。她们与父母之间,无时无刻都在分享的那种状态,也会让我陷入一种莫名的自卑。

曾经有一次我和朋友出去玩,国内时间都凌晨3、4点了,她给妈妈打电话问这个衣服漂不漂亮,她妈妈都温柔回应,我非常震惊,心里就有个声音说,不可能,我和我妈绝不可能这么讲话。同时我也觉得,我不配。直到现在我还是会想,我要是在这样的家庭长大,我该成为一个多幸福的小孩。

但我没办法和父母和解,只能和自己和解。我没办法和妈妈直接说,我现在所有的不自信,所有的情绪内耗,都是因为你。我没办法这样,可能这就是东亚孩子,我觉得我的良心会受到谴责。最终还得是依靠自己去理解和承受她们的局限,才能从里面喘息。

很多幸福的人都理解不了我的作品,似乎越幸福的人,她们面对痛苦,就越是下意识回避。我身边的很多朋友,她们就是什么都优秀,家庭也自由自在,思想也很自由,很懂得表达。我每次看到她们的状态都特别羡慕。所以我也很拧巴,我很害怕同学们来我的展位,“你们可别来,我是下水道老鼠,阴暗扭曲的鼠鼠。”

很多国外的观众看完作品后会觉得不太理解,只能以安慰的形式说,那你现在还难过吗?我就会想说,我现在能把自己的心理创伤用毕业展的形式表达出来,就代表我已经放下了,“轻舟已过万重山”。

你问我相信这个世界上存在无条件的爱吗?我会非常坚定地告诉你,我觉得——没有。很可悲是吗?但我觉得,我没得选。

二、女性家族树

——女性不应该成为家庭中缺失的数据

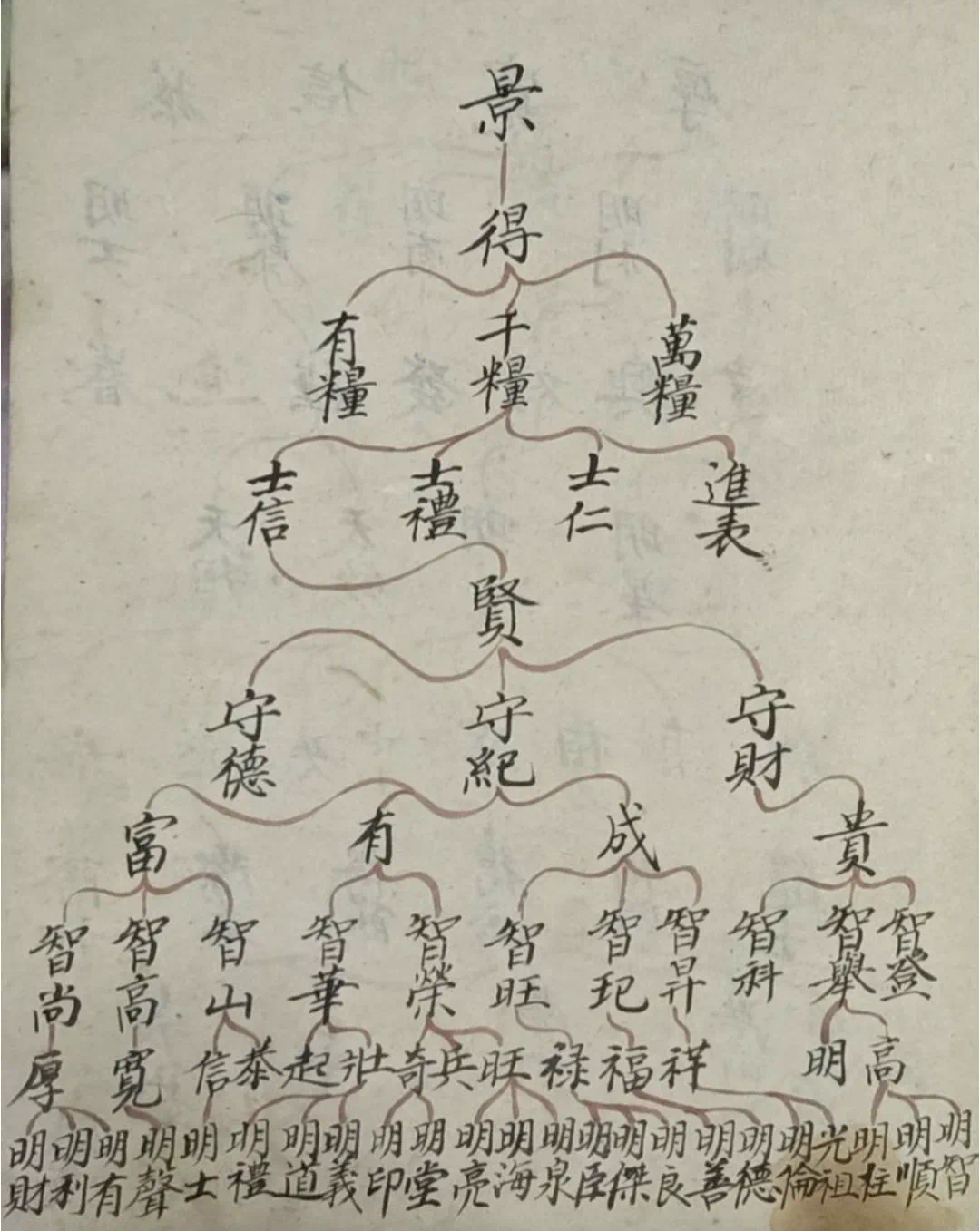

你能在家谱中找到你的名字吗?

由于 YUYANG 和姥姥在母亲这边的家族中与其他家庭成员的姓氏不同,姥姥常和她开玩笑,她们是这个家族的“外人”。“外婆”“外甥女”这类的称呼也让我想起,我们只要是“女儿”的身份,就注定会因为姓氏而在母亲家族中成为“外人”,即便我们也许会与母亲的家族关系更紧密。

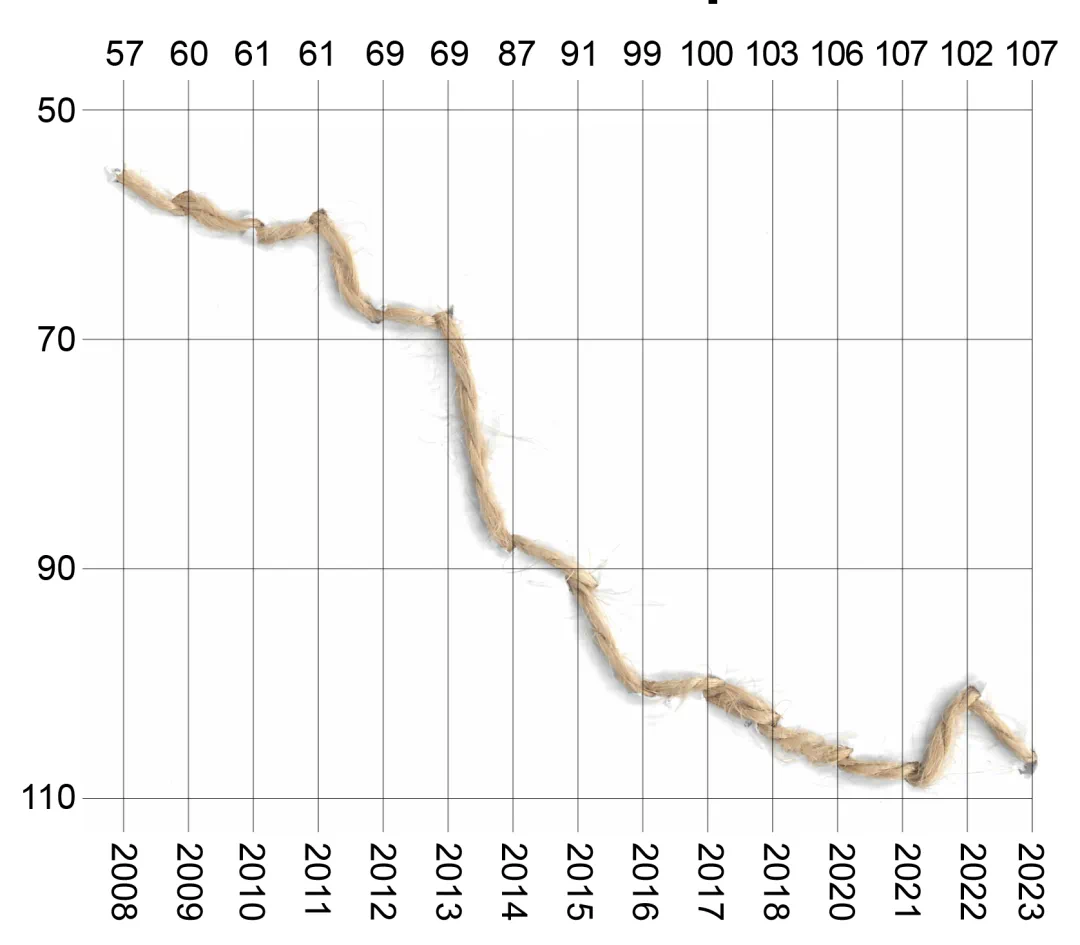

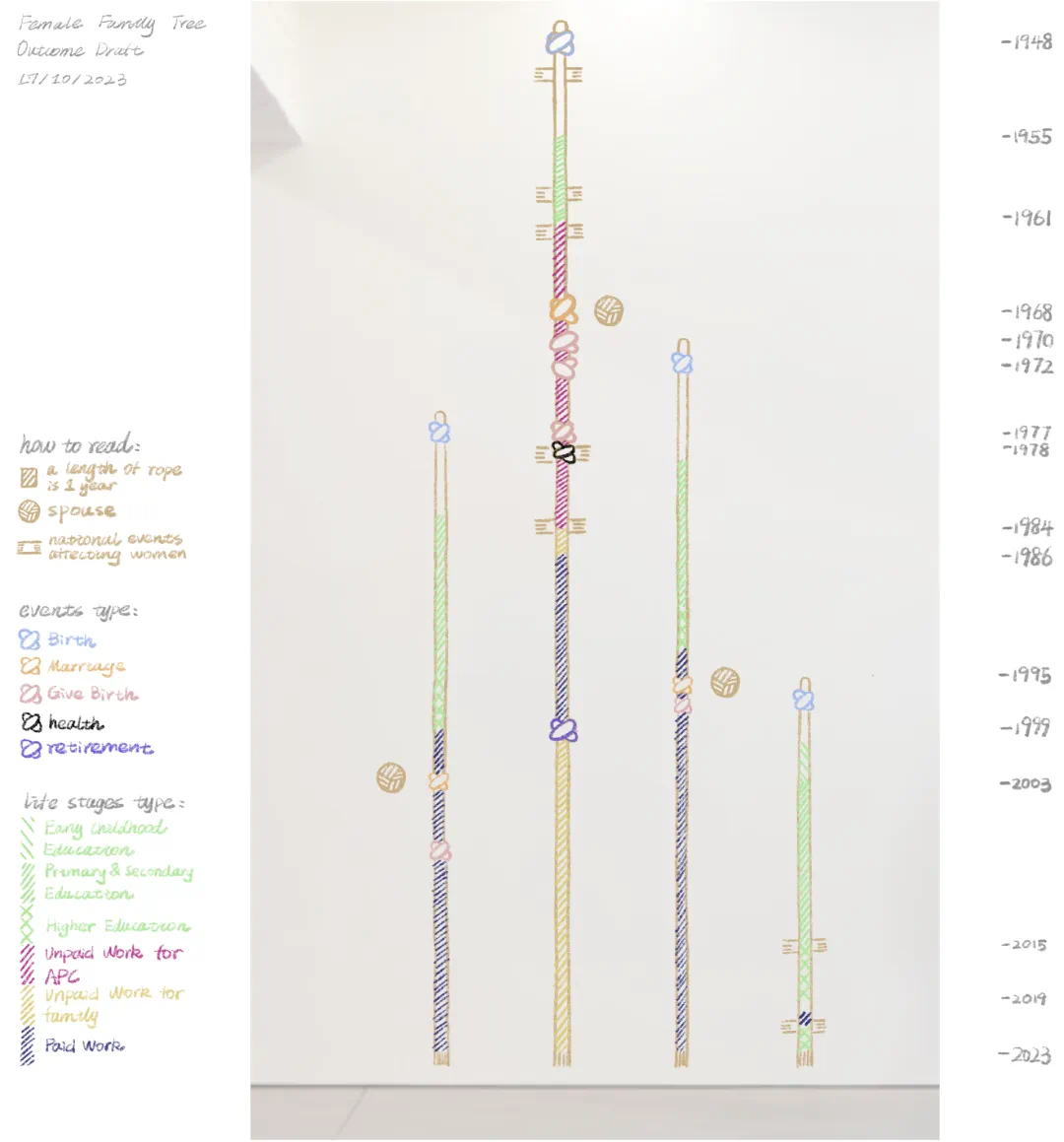

当发现女性的数据在家族谱系中缺失, YUYANG 便用绳子设计、编织了一个女性家谱——“女性家族树”,每一根绳子都承载了一位女性家庭成员的人生数据。其中不同形式的绳结分别代表了出生、移动、结婚、生育、健康和退休六个人生事件,不同颜色的毛线分别代表了教育(绿色)、社会与家庭中的无报酬工作(粉色与棕色)、有偿劳动(蓝色)。每 4cm 绳子的长度代表了一年,每一根水平方向的小短绳都代表了一个受访者认为对自己的女性人生有重大影响的国家政策。

YUYANG 的姥姥出生于 1948 年,新中国成立于 1949 年。姥姥的人生轨迹与新中国的发展密不可分。而家庭中三代女性成员(姥姥、妈妈和小姨、YUYANG)的人生变化与思想发展,可以作为新中国成立后三代女性的小小缩影。

YUYANG:

我在伦敦艺术大学的 LCC 学院学习的是数据可视化,是平面设计下的一个细分小专业。

在准备学校申请作品集的时候,老师会建议加入一些环保、女权相关的主题,利于申请。但是后来老师对我的评价是,“YUYANG,你做不了女权”。她说是因为我的人生太不尖锐了,过得太幸福了。

开学之后,我心里一直想着这个问题。所以在第一个学期的项目中,我就尝试了跟性别差距相关的设计。之后,我大部分项目其实都是和性别相关的,包括毕设。

我曾经在豆瓣上看到一篇求助帖,楼主说自己虽然女性意识觉醒了,但在与别人科普或者网络争端时,自己没有数据和理论支持,希望大家可以给她推荐一些女性主义的书籍或者报告。评论区里的推荐基本是外国女性主义学者的书。有一本书是《看不见的女性》,完全用数据向大家罗列各行各业男性作为主导的标准,但那本书也只有三处提到了中国。

于是我就想啊,为大家制作一个数据、理论和本土女性主义运动发展综合的数据库,我就开始对身边女性进行采访。当我采访到我姥姥的时候,语音通话里,我跟姥姥开玩笑说,你想想你的人生有什么有趣的故事?或者作为女性,你有什么要表达的?你准备准备。但我姥姥突然间就变得特别紧张,下意识地拒绝我,“我能和你说啥,你去采访你姥爷好了。”

当时我还蛮震惊的,因为我觉得姥姥才是中国大部分女性现状,大部分女性还是没能逃离在家庭或社会中,作为附属角色的意识。我想做一个项目,作为一个小契机,去帮助大家认识到父权制占据主导的环境。女性是可以被独立出来,和更广泛的社会建立联系的。

第一个学期的客座访谈是清华美院的向帆教授来给我们做讲座,有提到她和丈夫做的一个项目“增强的家族”[1],使用编程对从古代开始的家谱数据库进行汇总。当时有同学提问,这些数据中有女性数据吗?教授很遗憾地说很难找到女性数据,因为传统家谱记录的基本是男性信息以及男性之间的关系。

当时我在备忘录里记录下了“女性家族树”这个概念,通过姥姥这个事我就想继续深入。中国传统家谱是一个以父子关系为主轴的数据库,联系到父权制对家庭观念造成了非常多难以察觉的影响:女性附属于男性的关系,或是家庭女性成员间的亲密关系被忽视(例如母系一方的亲族关系更容易被称作“外人”)。那么女性与女性关系就成为了中国传统家谱中的 missing data(遗失的数据),我觉得这是一个蛮好的研究方向。

但是在查找资料的过程中,我发现中国的初始数据很难找,没有一个系统的向公众开放的数据库可供查询。中国统计局官网的报告都非常笼统,每一篇报告都对原始数据进行了挑选和文字加工。所以我放弃了做大项目,转而聚焦到自己的个人信息上,去找自己能找到的一手数据,通过采访获得并呈现出来。

我对家庭中与我关系最为密切的三位女性成员——姥姥、妈妈和小姨,进行了采访。制作了我们四个人的女性家族树。其实我姥姥还有一个亲妹妹,也有一个女儿,一条小小的分支,但因为人在国外,时间有限就没能加入进来。

最后我选择用编织的方式做成装置呈现出来,是想到了传统文化中,缝纫与编织与女性的母亲角色联系很密切,就如“慈母手中线,游子身上衣”那句诗。大部分中国女性在这两件事上投入了大量时间,但自身作为女性,并没有从这项工作中得到特别多回报,为家庭、为孩子,和为自己付出的时间是不对等的。

我就想通过编织和缠毛线的形式,和在上面付出时间,来记录女性自己的人生故事。编织绳子的过程非常费时间,我在家编的时候,也会一直在想以前的女性作为母亲、妻子,在做这些枯燥乏味的重复性工作时,都在想什么?

这个项目真切地改变了我姥姥对于自己的认知。我在做项目的过程中,一直和姥姥汇报进度。比如我会和她说,我的老师对你的故事特别感兴趣;编完姥姥那根绳子的时候,也会和姥姥说,你那根绳子是最长、最丰富的。项目开展之后,很多中国女孩来和我讨论这个作品,我们彼此互换姥姥和奶奶的故事。我把这些经历和姥姥讲的时候,她从一开始紧张、不安的状态变成非常开心地接受这件事。

我觉得我有把我的观念传递给她,女性当然可以把自己人生的故事单独拎出来讲,而不是作为一个男性的附庸。实际上我姥姥,真的很像我姥爷的一颗小卫星,围着他的人生转。我姥爷的受教育程度比较高,她对我姥爷有一种崇拜,当 TA 们观点存在对立时,姥姥会非常顺滑而自然地改变自己的观点,向姥爷靠拢。

做女性家族树的过程里,我也很多次想到了我奶奶,她在我五年级的时候就去世了。她是更典型的一个不受关注、被忽略的女性形象。她有裹脚的,她也没有名字。墓碑上刻的名字也是爷爷的姓氏加上了一个“氏”。

这个项目也包含与政策变迁相关的大背景,家庭女性提到了对自己人生有影响的中国政策,这部分难以用四根绳子体现,我就作为补充加入了小册子。通过比较每根绳子上绿色毛线缠绕的长度,很明显会发现女性受教育时长随着时代的发展而变长。

姥姥只有六年的受教育时长,起先我以为是女孩别念太多书的传统观念,或者是重男轻女的资源分配不均,但姥姥的答案却是“大跃进时期大家吃饭都很困难了,该上初中时村子里的学校都关掉了,男孩与和女孩都全部辍学了。”

政策影响有正面有负面,比如妈妈觉得计划生育政策让她不得不只生一个孩子,节育环也带来了很多并发炎症,但另一方面也帮助她大大的从家庭中解放出来。调研过程也能看到姥姥的篇幅里很多政策是推进性别平等的,而我这一代则转为负面,比如一些敦促女性再生产的政策,加剧了性别不平等的现状。

很多人对数据可视化的印象还停留在报表,统计相关的理解。我这个项目其实是基于一个近几年才提出的“数据人文主义”的理论。它不像那种理性的、非常大的数据相连接,而是每个人人生节点的体现,是small data。

这个项目比较尴尬的点在于观众。因为是国外的毕业展,来看的女性多少都是已经有自主意识的年轻女性与学生群体,而我真正想要影响到的女性观众很难接触到我的作品。我现在只能在国内社交平台用力宣传她,或许有一些机会可以作为合作装置进入商场或者电影院这样的公共场域,这是我希望贴合的群体。

三、姥姥的名字

——亲人的逝去与记忆

你知道并且记得姥姥或者奶奶的名字吗?你了解过,当她们还在世时,过着一种怎样的生活吗?或者,当她们逝世之后,又以怎样的方式被记住,或遗忘了呢?

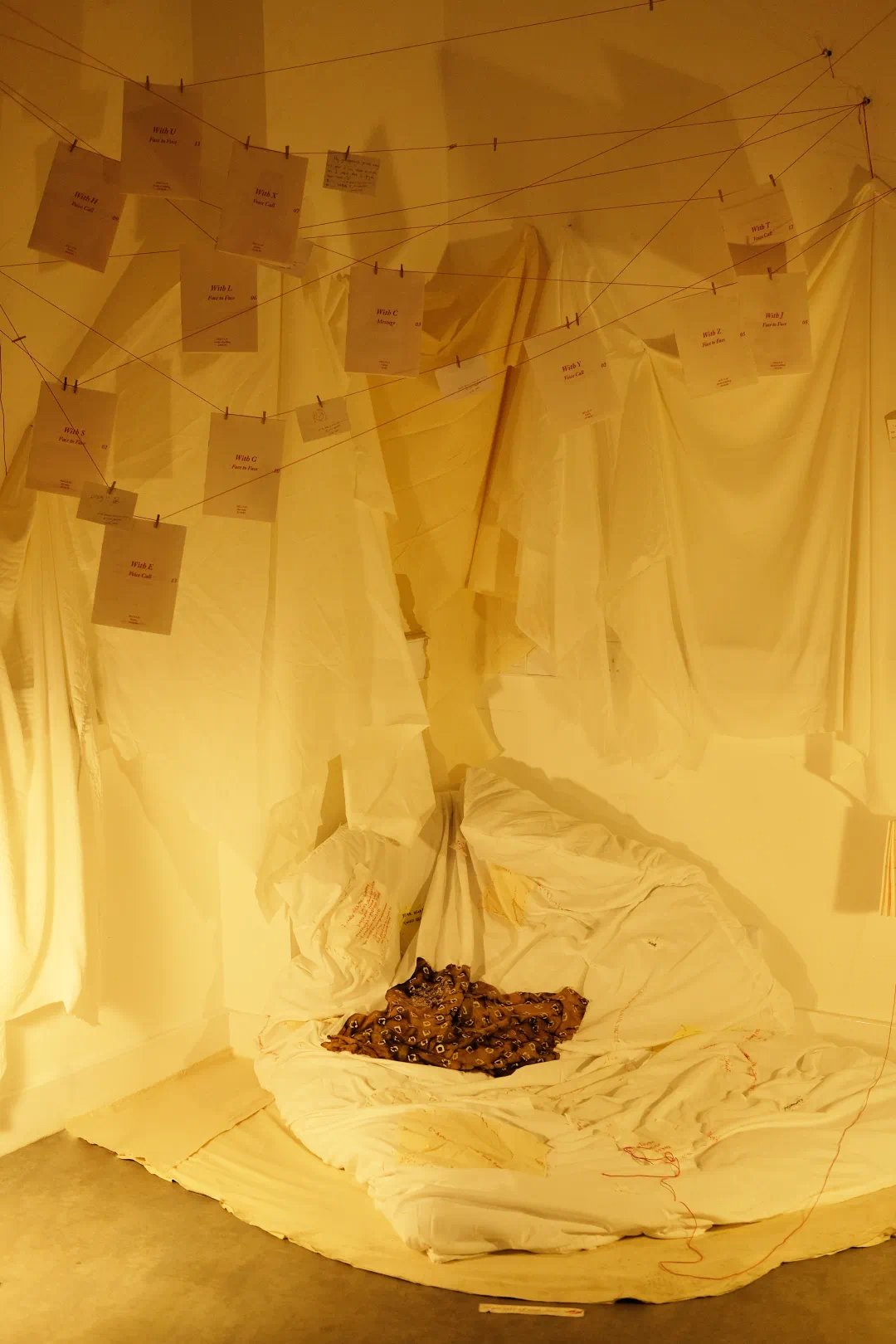

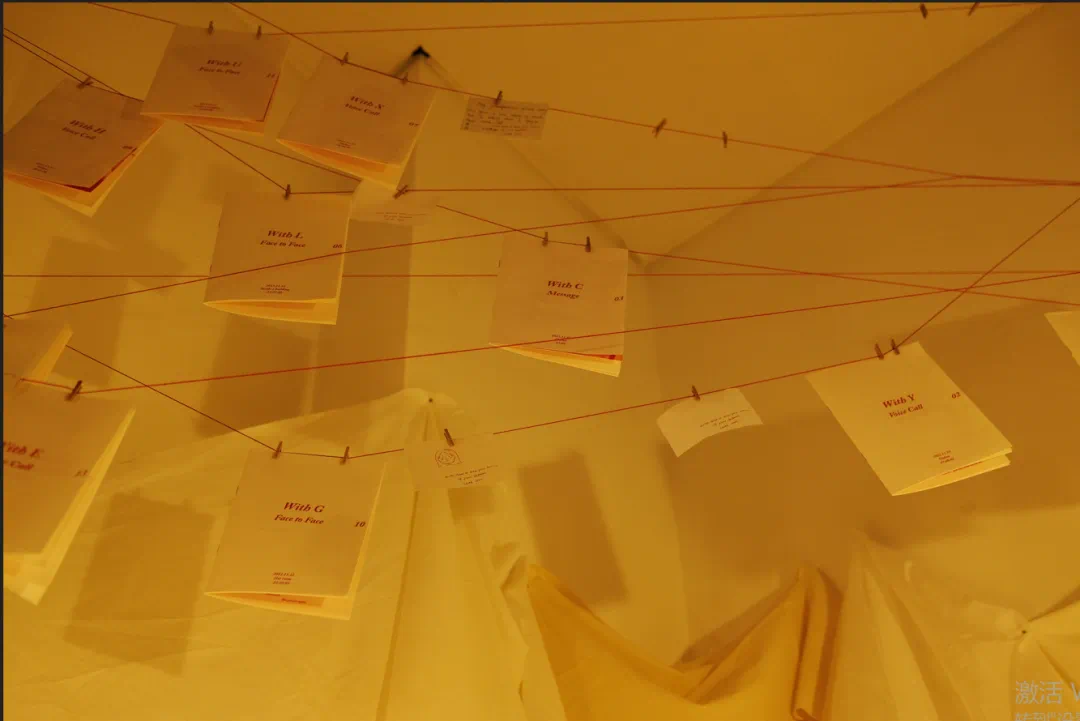

这是由一个非常私人的念头而生发出的作品,展览的现场是一个黄色暖光的角落,一床被子作为装置,红色的丝线悬挂着她与其他失去亲人伙伴的真实对话。这是一个并不复杂的创作,却因为私人记忆,而格外柔软,抵达了许多人的内心角落。

77:

我不记得姥姥的名字了。

我很喜欢在英国逛墓园,会让我特别平静。有一天,我抱着思考毕设的心顺便也放松心情,像往常一样去墓园。当我看到墓志铭的时候,不知道为什么忽然就想到我姥姥。一刹那我意识到了一件事——我好像不记得她的全名了。

我很诧异,同时觉得很难接受。我和姥姥的感情很深,从小跟着她长大。她去世九年了,我还是会在生活中那些细小的瞬间想起她,那些美好的回忆也都在我脑海里。小时候,我常常趴在姥姥床前的小桌子上写作业。但我竟然忘了她的名字,一个对我那么重要的人。

这让我惊觉,在我们的文化中,当我们和亲人或者亲密关系相处时,名字总是被模糊,被隐藏在多重身份之下,尤其是姥姥和女性长辈,常常被称作“谁妈”,有些后辈知道她们是很亲密的人,却连她的全名都不知道。所以我觉得一个人的名字很重要,这是TA留下的痕迹。

这成为了我创作的一个契机,想探讨我们对逝去的亲人的记忆,如何对抗记忆的淡化。我会收集姥姥的遗物,现在还留存的照片,与家庭成员之间的对话,也会给她写信。在写信的过程中,很多曾经遗忘的记忆也被慢慢找回来了。

除了时间,我发现自己作为家族中的小辈,即便在姥姥生前,大家谈论到她名字的时候就不多了,她的朋友也都老去、离去了。而姥姥的家谱也已经遗失了很多代,这件事会让我觉得很伤感。当我和其他家庭成员去探讨她的形象时,我发现和我的版本不太一样,每个人都保存了一部分的她。

这个作品最终呈现的形式是被子,一种比较温暖的媒介。姥姥晚年因为糖尿病不能吃糖,她爱吃甜食就常常在被窝里偷藏橘子,每次还会给我留一个。被子本身是一个对我来说很重要的记忆承载媒介,其次就是被子很日常,但又是让人很有安全感的柔软物。当它覆盖着你的时候,你会感到很安心。

被子的一个角落,绣满了名字,左心房位置上是姥姥的名字。我用姥姥教会我的缝纫技艺,歪歪扭扭、一针一线地绣下,也很像在修复那些记忆。后来我也把采访到的其他人的记忆也绣在上面,在聊天的时候,我也创造了一个空间让其他人能够安全地倾诉她们与逝去亲人的记忆。

作品上方的红线悬挂的那些档案,不只是我对姥姥的记忆,是一个起始点。整个项目也有很多其他人对逝去亲人印象最深的场景、临终的话、或者一个记忆承载物。有时候物品就像是记忆里的一个线头,你找到那个线头,整条线就出来了。

通过和家庭成员的对话,遗忘的原因,不仅仅是时间,而是在她离开之后,为避免伤感,我们渐渐就不再去谈论关于她的故事,和对她的回忆。我觉得回忆就像是海底的礁石,时间越久,越不去触碰它,那个海平面就会越来越高,总有一天潮起潮落,这个礁石再也不会露出来了,那一天是存在的。

四、最后

在文章发出以前,索索向我们表达了她对外讲述的痛苦。一方面,她希望能让看到她故事的人、同样经历过来自东亚家庭创伤的女孩们能和她一样放下这一切,就如她在视频里表达的一样,“希望有更多和你一样的人走出阴影”。

但当文章真的要发出时,她陷入了自我怀疑。她仍在担心,“这是一次对我的考验吗?让我知道我其实没有勇气告诉大家我的经历。”她也害怕会伤害到自己的妈妈,“父母爱你,但又没那么爱,当你真的开始想讲自己的故事,你又担心会不会伤害他们。”

这似乎是东亚小孩、东亚女性在讲述创伤时都会经历的矛盾,她们无法完全只顾着自己的表达而忽略身边人的感受。女性出走、女性讲述创伤,总是要付出巨大的勇气。

在这三位创作者以外,我们还看到的,有通过刺绣、针织和舞蹈来讲述和疗愈东亚母女关系中的创伤历程,有设计一款 VR 游戏来模拟进食障碍状态中从厌食到暴食的状态变化,有还原 1980~1990 年代以男性为核心的家庭中那些关于妻子们的故事......

像 YUYANG、77 以及更多年轻的女性创作者们,也尽力在设计中呈现那些隐身的、被忽略的、不曾允许言说的关于自我和女性的议题。她们都在用属于自己的方式表达诚实的情感,努力创造。

编注:

[1] 此处“增强的家族”研究论文原题目为 Enhanced Family Tree: Evolving Research and Expression。