電影的變遷|記憶幽靈與時光翳流

1928年,一份最初發表於《Vossische Zeitung》的聲明中,謝爾蓋·愛森斯坦(Sergei M. Eisenstein)、普多夫金等蘇聯蒙太奇主義代表從藝術角度表達對有聲電影的質疑。而隨著美國進一步向世界推廣有聲電影與聲音技術,此新媒體終究成為全球市場的主流(Taylor,2009)。

20年後,《派拉蒙法案》對好萊塢壟斷性結構進行打擊導致電影院觀眾急遽下降(Wasko,2012),電視節目成為影視產品替代發行渠道。儘管新好萊塢代表史蒂芬·史匹柏(Steven Allan Spielberg)於Covid-19爆發前夕強調了劇院帶給觀眾體驗的重要性,疫情效應一度使流媒體成為電影發行的主要渠道。

千禧之際,羅伯特·斯塔姆(Robert Stam)在數位模擬技術推進下提出「後電影」(post cinema)。隨著Web3.0開啟數字文化景觀——基於遊戲引擎、VR/AR、區塊鏈、算法與硬體上的顯卡芯片(GPU)、5G與光纖電纜——電影的生產、發行與美學敘事正全方位整合進數位型態。

隨著列夫·馬諾維奇(Lev Manovich)提出後媒體美學(2000),電影一詞的含義在融媒體時代變得無所不在。隨著大流行離去,一個世紀來的膠卷投影全方位轉向4K、CGI、IMAX等數字圖像技術,世界電影工業也隨工業互聯網進程將孿生幻象帶進真實世界。

對雅克‧德里達(Jacques Derrida)來說,記憶是時間的修辭。它包含人類回憶過往的「本能」及被回憶的情感、經驗等「事物」(Fara&Patterson;2006),僅被置於時間秩序中進行。電影,透過鏡頭將場所或物體運動保存於技術物並投影於二維平面,成為人類感知時間的媒介。作為第七藝術(Canudo, 1911; Münsterberg, 1916),它環繞運動-圖像、機器與整全三者,透過敘事重構現實。(Deleuze;1986)

物質基礎上,電影幽靈化可參照19世紀末至20世紀初一種以火車行駛視角為體裁的空間電影化過程。彷彿幽靈雙眼向前飛馳,系列作品從《幽靈之旅》(Phantom Rides,1896)演進到融合擬態機械裝置的《黑爾世界之旅》(Hale's Tours, 1904),象徵作為列車幽靈的電影之實體化過程(Erkki Huhtamo;1995),釋放人類視角外影像自身的時間意義。

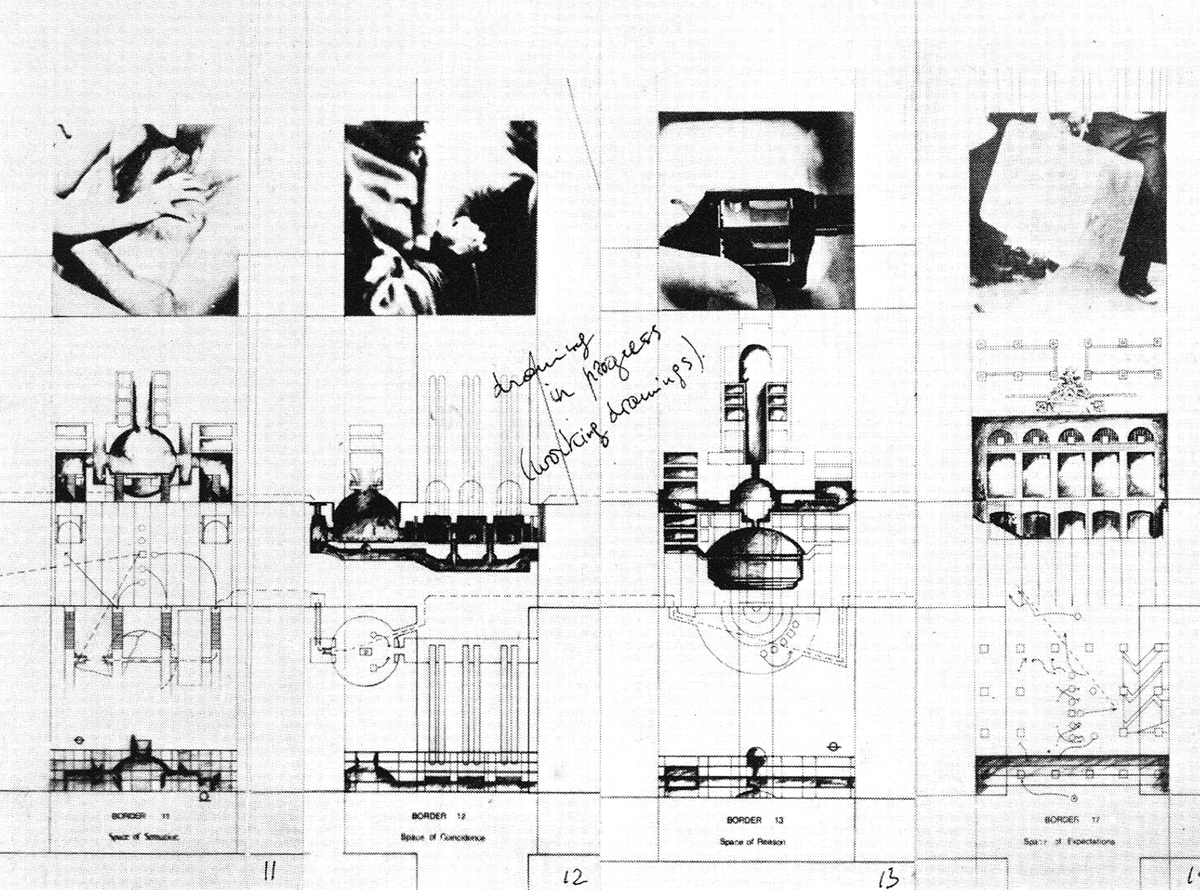

儘管系列長鏡頭現實主義風尚流逝於敘事片工業化潮流,隨之興起的蒙太奇序列部分延續了這種電影與實體空間結合構成的穿越性。愛森斯坦便多次提及「電影」從「建築學」繼承景觀漫遊的可能——基於兩者皆將「現象」分解為不同維度並重組於同一空間。

隨著形式主義讓位聲光情境,「時間—影像」通過現代電影解構整體電影,成為困擾著電影的幽靈(Deleuze;1989:41)。20世紀末,德里達(1993)提出幽靈學(hauntology),透過無產階級⾰命受全球化懸置的反思表達對宏觀線性敘事的質疑,探索「某些既不在場又實際在場」的異質存在作為另類的政治文化與知識生產的可能。

相比好萊屋等大型娛樂企業,電影這項延伸人類社會實踐經驗的傳播工具實際上存在許多巨大的創造性時期。伴隨1960年代起全球殖民解放運動,源自巴西的新電影浪潮Cinema Novo(1960-70s)環繞著戰爭、新自由主義與種族階級議題,開闢了社運的紀錄片行動者年代。

到了90年代,全球化與網絡化提升了社會流動性並重構人們對國族邊界的想像,卻也加劇跨國移民(難民)根源認同鬆動以及跨文化認同矛盾等現象。本質源於「全球—地方」間隙的跨國電影(Ezra & Rowden;2006)在資本、商品、信息和人力流動下誕生了跨域集體生產模式(Ibid.),講述長期受主體意識排斥和壓抑的潛在記憶、慾望在人們經歷海外離散的覺醒之旅後逐漸獲得宣示。

小結

1968年,抵制新自由主義與軍事獨裁的左翼民運所投射出的世界圖景透過電影的形式進入草根公共空間,開闢了相對於宣傳與資本規訓渠道的替代可能。1989年,柏林圍牆的「崩潰」拉開新世界序幕,多元主義與全球自由市場促進的文化流動(cultural flow)所建構的離散敘事,鼓舞了與「活生生」當下分離而逐漸失去面貌的人們嘗試召喚/驅逐(invoke)乃至超越昔日糾纏自我的幻象、血脈與世代政治。

透過電影幽靈性表徵疏理,系列文本探索時光翳流中無法徹底明晰、不合時宜的時刻,思考人類記憶於信息工業技術標準化、外置化乃至離散化前景下媒介作為一種解放、傳承的啟示與可能。全球金融資本勝利之後,社會主義願景還剩下什麼?正如阿比.瓦堡(Aby Warburg)將過去生成的圖像記憶描述為一種「來世」(nachleben),沈浸於歷史邊緣而無家可歸(Unheimlichkeit)的幽靈終將回歸(regression)於意識與無意識的分歧點。

Draft 2023.04.12