洪水之後,“京津冀一體化”再思考

一場天災,讓河北涿州淪為“護城河”。

儘管很多人都還在質疑這次洩洪為何如此突然,是否還有更優的選擇,但自疫災以來,一個爭論越來越頻繁地浮出水面:在“京津冀一體化”的一盤棋之下,誰的利益總是被犧牲?在以大局為重的前提下,7500萬河北民眾、2100萬北京人、1300萬天津人的福祉如何發展?更進一步說,“京津冀一體化”接下來該怎麼辦?

局部不可忽視

網上有一個梗,含蓄地道出了“京津冀”的層級關係:“Jing Jin Ji,少一點,再少一點。”

也就是說,這彷彿是一個同心圓體系,從裡往外,資源逐漸遞減,越往外的圈層,處境越差。不僅如此,越是外圍的還越是需要服從調配,首先滿足核心部分的發展和需求,有所超越更是不敢想了。

天津原本在近代曾是北方的經濟中心,但現在早就沒人還這麼認為了,因為很明顯地,北京才是。

1958-1966年間作為河北省會,天津的繁榮一度仍在北京之上,但在直轄之後,失去了河北省作為自己的經濟腹地,天津的發展反而陷入自我孤立。

明眼人都能看出,天津和河北之間的經濟發展缺乏協同性,因為它們都只能是北京的配角。

至於河北,更有一個令人心酸的黑色幽默:“河北人羨慕河北以外的任意一個省。”

“知乎”上有河北人曾一語道破:“不協調多少還能自己發展,協調了就更得看別人眼色發展了。環保,限產……把你最引以為傲、最賺錢的產業壓住了,而且是不講情面一刀切。我家鄉的小縣城冬天汽車要限號,為什麼?肯定不是因為車太多,道路太擁堵,每天限什麼號是跟著北京來的,你猜是為啥呢?”

在這個“大局”之下,從行政層面傳遞下來,交給河北省的頭等任務,首先就是保障、配合北京。

這樣一來,當地的很多政策勢必就沒有自主權,它彷彿不是為了自己而存在的,而是為了他者的需要。

這種“拱衛心態”在當地社會已紮下根來,不少河北人還頗以此自豪,因為在他們的心目中,北京不是“另一個平級的省份”,而是地位不同的“首都” 。

河北在歷史上也曾號稱富庶,重工業、礦產、糧食,樣樣不缺,但時至今日,哪個都不算多出彩。

這其中的原因當然很複雜,但很關鍵的一點是:當地的這些生產,重中之重不是自身的發展,而是保障北京在緊急時刻不會斷頓。

這裡面的關鍵是:“一體化”到底是誰一體化誰?

在這“大局”中,像涿州這樣的河北城市,乃至天津,首先要擺正位置:你們都處於一個“被一體化”的位置,要服從大局聽指揮,甚至不應當有自己的特殊地方利益,而要以“大局為重”,換句話說,你是一體化的客體,而不是主體。

歷史學家馬俊亞《被犧牲的“局部”——淮北社會生態變遷研究(1680-1949)》一書研究的雖然是他的家鄉淮北,但他所揭示的政治經濟學邏輯則在國內具有普適性。

他指出,從清代到近代,所謂“東南三大政”(漕務、河務、鹽務),相當一部分(甚至是主要部分)集中於淮北地區,尤其是明清兩代以保證漕運為最高原則,為保證大運河的運道,淮北的自然生態、農耕條件、水利優勢都不得不為之犧牲,“這種治水方略注定要犧牲淮北地區的利益,以保證'全局利益'。”

其結果,是淮北社會長期、普遍的貧困化,“伴隨著生態的衰變,淮北地區的人文精神與民風習尚也在發生墮落。崩潰的生態培育出了畸形的人文素質。”

為什麼看起來是“一盤棋”的協同發展,最終產生的是這樣一個結果?這其中的問題或許在於,政治經濟學優先於市場經濟學。 “有形之手”的強干預,其著眼點本身往往就不是為了哪個地方的經濟繁榮,而是旨在服務於更大的目標。

這在某些特定情況下,的確有利於避免重複建設,有效調配資源,但規劃永遠無法替代市場,良性政治的要求仍然是贏得民心。

兩種不同的一體化

一個不可迴避的現實是:近二十多年來,京津冀的差距正在拉開,所謂“環北京貧困帶”並不只是一句笑談。

前兩年,我曾去過河北燕郊鎮、崑山花橋鎮,它們分別貼近北京、上海的邊界,可以說直觀地呈現了這兩大都市的“外溢效應”。

燕郊號稱“河北第一鎮”,自2013年“北京通州將成為城市副中心”的概念提出後,購房者如井噴式增長,當時看上去樓市一片繁榮,一度高達3.5-4萬元一平米。然而,你在街上能明顯感知到它在城市建設上與北京的差距,不像花橋幾乎與隔壁的上海嘉定區沒什麼分別。

最近兩年,環京地區的樓市跌幅領跑全國,最深跌幅超過6成。在地民眾的失落感可想而知。主要房地產開發企業如華夏幸福、福成集團等,更是遭受重創。

從2000年到疫情爆發前的2019年,在考慮到人口變動的因素之後,北京的人均GDP增速比全國平均快了10%,但天津則慢了16%,而河北更是慢了29% 。 7400萬人的河北,前兩年經濟總量一度被2100萬人的北京所超越。

現在很多人可能已經不記得,直到2000年,河北的人均GDP仍比全國平均值高出12%,甚至壓北方經濟強省山東一頭,但到2019年已落後全國平均值35%,在31個省市區中排名第26。

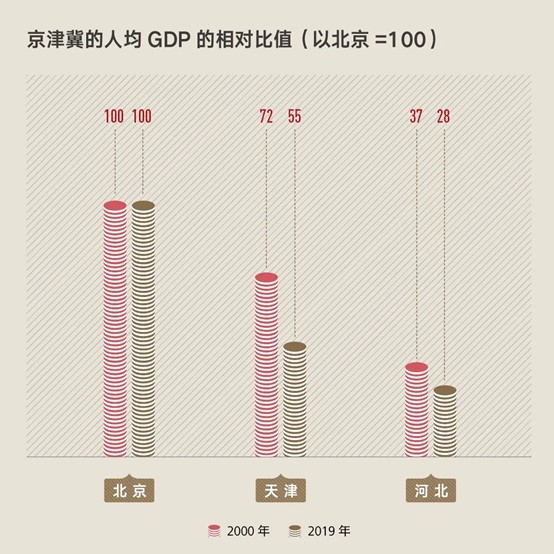

以北京為基準,2000年京津冀的人均GDP是100:72:37,但到2019年已變為100:55:28,這還是在北京人口大增的情況之下,三地的差距仍在拉開,意味著人口聚集的速度趕不上資源聚集的速度。

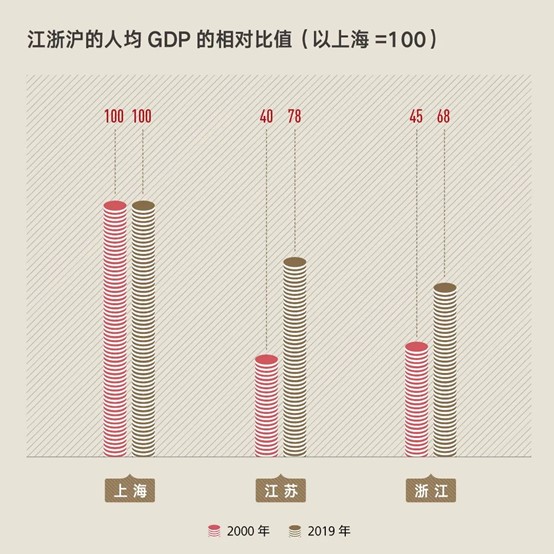

相比起來,江浙滬在同期的差距則逐漸縮小,走向“共同富裕”:上海的人均GDP一度比江蘇、浙江都高出一倍,但這二十年來卻不斷收窄,像蘇州甚至實現了對上海的反超,這還是一個半世紀以來的首次。

同樣是經濟一體化,長三角有何不一樣?

乍看起來,某些方面是類似的:江浙皖都承接了不少上海“外溢”的機會,也都承認上海是本地區的經濟龍頭,但那也是要考慮自身利益的,有好處才願意主動和上海接軌、或承接產業轉移,往往是互利共贏的;但在“京津冀一體化”中,給人的感覺是:河北、天津對北京沒有討價還價一說。

在網上有個形象的段子:

長三角:我們準備賣條船給洋人

上海:我來提供鋼材

常州:我來提供閥門

蘇州:我來提供纜繩

南京:我來提供動力

杭州:我來提供電子設備

然後大家快樂地一起賺錢

珠三角:我們準備賣部手機去非洲

深圳:我來提供元件

東莞:我來提供廠房

廣州:我來提供人才

然後大家快樂地一起賺錢

京津冀:我們準備做個App賺錢

北京:我來提供人才

北京:我來提供場地

北京:我來提供資金

北京:你們周邊把環境搞搞好啊

也就是說,長三角、珠三角的經濟發展,更多的是在產業分工的基礎上,相比起用行政指令的“有形之手”來安排經濟活動,更多地通過市場這一“無形之手”進行協調合作並實現互利共贏的。尤其是隨著現代經濟越來越複雜,這種方式的一體化更能輻射帶動不同地區的發展。

魏麗華、李瀚林的論文《中國區域協調發展水平的回顧與展望》對比了京津冀和長三角,在綜合協調、經濟協調、公共服務協調和開放協調這四大維度中,測算了7項相關指標。

結果發現,2011-2019年間,除了收入協調、開放協調之外,餘下的GDP協調、財政協調、消費協調、教育協調、醫療協調指標值均大於長三角,且其協調水平呈下降態勢,必須加快破除制約京津冀協同發展的製度性障礙。

解鈴還須繫鈴人

從國際和中國過去一百年的區域發展經驗來看,有效市場的建設離不開有為政府的政策設計和規劃引導。但首先需要主導者集思廣益和多向思考。尤其需要廣開言路傾聽民間呼聲,深入調研理解不同利益集團的訴求,順勢而為科學決策。

此次災後重建,其實也是重新思考“京津冀一體化”的最佳時機。

如何才能實現京津冀的高效協同?

有提議乾脆津冀合併,河北省會遷至天津,這樣天津重新獲得河北作為經濟腹地,還能更好地整合資源,引領全省發展;還有人說,不如京津合併,成立一個4000萬人的超級都市,這樣天津可以全面對接、融入北京,真正實現“一體化”,再作為一個增長引擎帶動周邊。以上種種想法,都需要科學細緻的沙盤推演,而非大手筆一揮。

這樣激進的行政區劃調整方案,短期內恐怕很難獲批(至少,1997年重慶昇格直轄市之後,再無省級單位調整),但它確實真實地傳遞出一個社會現實:在國內,協調資源的最好辦法首先是行政邊界的調整,但跨行政區的協同發展就往往比較困難。

相比起來,在發達國家,市場機制在跨區域乃至跨國發展中發揮著重要得多的作用——如紐瓦克作為紐約都會區的重要組成部分,在行政上其實屬於新澤西州;東京都市圈包含一都三縣(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣);在歐洲,法、德、瑞士三國交界地帶以巴塞爾為中心,協調發展,邊界絲毫沒有影響資金、人才和貨物的流動。

人家連國境線都沒有妨礙彼此的合作共贏,那國內更沒有理由不破除行政壁壘。任何一個中心城市的發展也不是孤立的,周邊的塌陷對它而言也未必是好事,因為社會自主發展帶來的支撐力量,才能源源不斷地孕育出經濟活力。

時至今日,我們尤其需要這樣的反思:經濟一體化的目的是實現1+1+1>3,充分發揮各地的優勢,在產業分工的基礎上激發各方參與者的積極性,順勢而為、人心所向,路就通了。

那不是要“誰一體化誰”,而恰是要尊重各方利益,在市場上實現雙贏,才能做活“大局”。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!