藝術家採訪:李心沫|打開我的身體,讓更多女人看見她們的疼痛

女性藝術季| 藝術家專訪

半影連接和賦能中國女性創作者,覆蓋包括但不限於藝術、文學、電影、戲劇、音樂、舞蹈、設計和建築等領域。旨在推廣優秀的藝術作品,探討女性創造力相關話題,為文化創意行業的女性打造一個安全、自由、充滿力量和靈感的空間。旗下「女性藝術季」於2021年啟動,首屆落地北京,將北京變成了一座女性美術館。藝術家專訪深入了解藝術家及其創作背後的故事,希望觀眾通過策展人的提問,對不同時代背景下女性的集體命運產生更豐富的理解。

嘉賓簡介

藝術家|李心沫: 70年代末出生,天津美術學院研究生畢業。她的創作涉及性別、民族、環境、政治等一系列問題,以行為、影像為主要媒介。作品有一種強烈的現場感,充滿視覺的張力和心靈的震撼。她同時也是一位女性主義批評家,認為當代女性應該跨越性別,關注除去身體之外的更為廣闊的世界存在。她的作品在法國盧浮宮、瑞典世界文化博物館、德國女性博物館等機構展出;參加多倫多國際藝術雙年展、布拉格中歐國際藝術雙年展等;參加“德國文化節論壇”“中國國際當代藝術研討會”“復旦大學國際女性藝術研討會”“中國女性藝術三十年”等國際研討會;學術文章發表在《國家美術》《東方藝術大家》《大藝術》等刊物。她曾受聯合國婦女署表彰。

採訪者 |李潔特:女性主義策展人,前美國國家美術館策展研究員。

對話概述

- 好的藝術具有一種預見性;

- 我想把女性最真實、私密和疼痛的經歷說出來;

- 勇敢說出我是一名女權主義者,不怕被污名化;

- 賽博格的世界讓我們重新想像兩性關係。

Part I.好的藝術具有一種預見性

李潔特:

你的早期作品與當下的社會事件發生了跨時空的呼應:2006年的《我要呼吸》,讓我想到2020年美國Black Lives Matter的口號“我不能呼吸”;2008年的《陰道的記憶》系列中有一件作品展現鐵鍊被塞進女人的陰道中,讓我想到鐵鍊女事件。人們都說,好的藝術具有預見性,你怎麼看?

李心沫:

當我重新回顧我的作品時,也常感到驚訝,因為的確,我以前做的一些作品在後來發生了。 《我要呼吸》是2006年的作品,拍攝了一位得了矽肺病的礦工臨死之前不停咳嗽的狀態。這關於人權,也關於生死,那些礦工最後被剝奪的是呼吸的權利。

2015年中國爆發霧霾,北京尤其嚴重。當霧霾鋪天蓋地地籠罩下來時,呼吸成了巨大的問題。吸入充斥著霧霾的空氣就等於吸入毒氣,正常地呼吸都成為了一種奢侈。那時人們出門,有的已戴上防毒面具,我也不得不在房間里安裝空氣淨化器。但總是要出門,孩子還要上學。每次看到年幼的孩子戴著口罩去上學,就有一種無法言說的痛。那時的霧霾也讓我想起了《我要呼吸》這件作品。你提到的2020年發生在美國的Black Lives Matter事件,我也關注了。當呼吸受到威脅,無法呼吸的時候,也就是生命受到威脅的時候。呼吸是基本的生命權,剝奪了呼吸的權力也就是剝奪了生命權。

你還提到《陰道的記憶》,其中一個把鐵鍊塞入陰道的作品,我也是這段時間整理作品時才注意到它跟“鐵鍊女事件”的聯繫。做這個系列時,都是圍繞關於陰道的文化和歷史記憶、女性經驗以及視覺圖像記憶而展開的。其中有關於女性流產和生育的記憶:手術的剪刀和器械插入陰道;也有性暴力的記憶:刀子和槍支插入陰道;把帶有鎖的鐵鍊塞入陰道,是對於貞操帶、貞操鎖、以及女性割禮的一種視覺表現。女性是和性、生殖捆綁在一切的,這也是女性在父權社會中被規定的身份和功能。在漫長的人類歷史中,女性沒有自己的主體性,也不具有獨立人格,只是父權社會的生育工具而已。對待女性的種種控制和占有都可歸結為對女性身體、性和陰道的控制和占有,甚至是剝奪。發生在今天的鐵鍊女事件不是一個孤立的事件,而是無數女性的命運,根深蒂固的父權思想是產生這些事件的根源。貧窮和愚昧又加劇著這種父權思想的固化。女人只是商品、生育的工具,以及一種物化的存在。給一個女人戴上狗鏈生育八個孩子,這在21世紀的今天似乎不可能發生,但卻發生了。當我創作《陰道的記憶》時,當我選擇那些象徵暴力的象徵物時,其實我並沒有想到今年會發生鐵鍊女事件,但是我的作品的確跟當下產生了聯繫,像是一種預言。

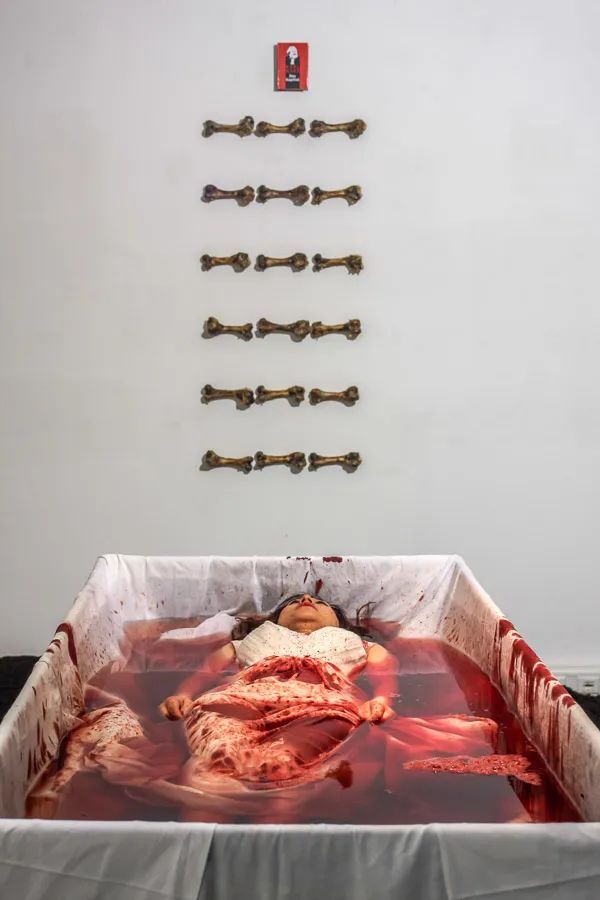

除此之外,還有一些作品也是如此,多年前的作品現在重現了。 2015年我在德國的個展“排斥”,裡面的行為裝置作品叫《隔離》:動物的骨頭,土地,病床上奄奄一息的人躺在動物的血中。它描繪了全球資本化之下,自然世界的退化,人對於自然、土地和動物世界的剝奪,最後將自己置於毀滅之境。這就像是對於今天我們所處世界的描繪。 2020年以來,“隔離”成了人們最熟悉的詞彙之一。但在2015年,人們對隔離的想像還僅限於歷史上的種族隔離。現在“隔離”卻成為我們的現實。瘟疫作為一個久遠的記憶似乎已成歷史,但歷史卻讓瘟疫重新在這個科技以及醫學高度發達的當下再次發生,並且防疫的手段和一百年前幾乎沒有太大區別--隔離。

疫情引發的種族和民族之間的仇恨和排斥也在加劇。人們試圖建立的開放和包容的世界是如此脆弱,在瘟疫面前開始瓦解。與此同時還有集權政治的擴張。其中有阿富汗被塔利班再次統治。我有一個燈光裝置作品關於蒙著黑紗的伊斯蘭女性,也似乎是對現在被塔利班再次奴役的女性的一種預言。

的確像你看到的,我的某些作品具有預見性,可能是源於我對一些人類共同的情感體驗和社會問題的探討,所以從某種意義上,這些作品揭示普遍性。

李潔特:

多年過去了,同樣的社會問題不斷上演,在世界的各個角落,被壓迫者、被剝削者總是存在著,作為一名藝術家,能為他們做些什麼?藝術在社會議題中能扮演怎樣的角色?

李心沫:

不平等是長期存在的社會問題,也是很多社會事件產生的原因,幾乎很難解決,這也會是將來的狀況。在不平等的關係中,肯定有壓迫與被壓迫,剝削與被剝削的關係。這樣的關係也存在於性別之間。女權主義就是在試圖改變這一不平等的社會結構,解除父權體制對女性的壓迫。

當代藝術的一個重要的方向就是對於社會問題的介入。博伊斯的“社會雕塑”的理念影響了許多藝術家,我的創作也受到他的思想的影響。另外,像漢斯·哈克曾經影響過我,他把藝術和社會政治緊密結合,用藝術提出尖銳的問題。還有一些藝術家真正地踐行藝術介入社會的理念,讓藝術發生在真實的社會現場,比如以藝術的方式來參與抗議的行為,像美國的“游擊隊女孩”就是在抗議中演繹她們的藝術。但藝術無法像社會工作者或人權律師那樣直接幫助到他人,藝術還是要通過一定的形式和方法表達出來,所以更多的還是提出問題、呈現問題,通過藝術及視覺的表達來影響公眾的認知。

我想藝術改變社會不是直接的,而是間接的,它首先的工作是改變人們的意識,其實人的意識改變了,社會也就改變了。我也曾為這個問題困擾過,就是我經常發現藝術在殘酷的現實面前是無力的。但隨著時間的推移,我的想法有所改變,就是藝術是有其特殊意義和作用的,最重要的是它作用於人的精神。好的藝術會引起人的思考、令人感動,也因此開啟人們的智識,拓展人們的思維,培植內心的共情。這些對於一個人的精神世界是意義深遠的。因為社會由個體組成,當個人的精神世界得到提升時,整個社會才會提升。所以藝術是通過改變人的認知的方式在改變社會。

說到藝術在社會中扮演的角色,它像撫慰和治愈人類心靈的精神治療師;像這個世界深入細微的觀察者;像不斷揭開真相和事物本質的發現者;像賦予形式以愛的力量的使者。藝術為人們打開了不同的觀看世界的角度;提供了不同的思考和認知途徑;創造了精神的療愈和安息之地。

Part II.我想把女性最真實、私密和疼痛的經歷說出來

李潔特:

《經血的自畫像》描繪了一個個沒有皮膚的人,沒有皮膚就意味著沒有保護層,隨時準備感受巨大的疼痛。你說,這是你的精神肖像,也是很多女性的集體肖像。疼痛在你的作品中至關重要,《新開河之死》、《一場告別的儀式》、《姦污》…都是充滿極度疼痛的作品。如何才能做到在行為表演中忍受惡臭和疼痛?為什麼你選擇一次次直面痛苦和悲傷?這種悲傷,十幾年後再次回看都會令人落淚。

李心沫:

我的很多作品都跟個人經歷有關。我的個人經歷中,充滿了痛苦和憂傷的回憶。從很小的時候,我就經歷了家庭的不幸,酒精與暴力。童年成為我永遠也無法走出來的噩夢。這個噩夢一直延續到我上大學,父親失踪之後。原生家庭的烙印影響了我的後來的人生。性侵、流產、生育、控制、背叛,這些經歷充斥了我成年後的人生。我體驗到的是一次次的痛,從身體之痛到精神之痛。而當我開始自己的當代藝術創作時,尤其是行為藝術創作時,這些經歷一同湧進來,成為我創作的靈感來源。每次當我開始表演時,那些深藏心底的絕望和自我毀滅的慾望就會被召喚出來,每一次我都似乎是以一種瀕臨死亡的狀態在做行為。我感覺不到自我的存在,也感覺不到疼痛和危險。我也經常想,為什麼自己會做這樣的藝術。當我回看這些作品時,我自己都會哭,看不下去。每次表演,現場的觀眾總是被感動、被震撼,也有很多人流淚。每一次表演都耗盡我所有的體力和精力,所以表演結束時經常有一種虛脫感,需要很長時間才能修復。我投入到作品中的情感是真實的,痛是真實的,所以人們會感覺到。每一次表演後,我都會有種釋放的感覺,好像那個關於過去的、一直揪住我不放的東西終於鬆開了。好像通過行為藝術的方式,我和從前的我在一次次告別。這個過程中,創傷似乎被漸漸治愈。

惡臭以及疼痛,在我的行為中經常出現,當我在做行為時,當我進入那個絕望的狀態、死亡之地時,其實我感覺不到惡臭及疼痛,或者只有這些強烈的東西才能使我內心的疼痛得到某些緩解。

我一直向著精神的深處行走,在內心世界的深處我體驗著痛苦與絕望以及死亡的意識。同時我也知道,在精神世界的深處,人的情感是相通的。比如對於悲傷、痛苦的體驗可以說是人類共同的,而我作為一個女性,更加了解一個女性成長過程中的痛苦是什麼,因為我都經歷過了。

所以,我雖然在表達個體的精神體驗和感受,這也是人共有的,尤其是女性共有的。我相信人類是一體的,我與萬物也是一體的,這種觀念一直影響著我。恐怕這也是為什麼人們看到我的作品會感動哭泣吧。

李潔特:

是否藝術創作也是一種療愈?當把痛苦撥開、完全呈現在面前時,也是一種放下?

李心沫:

藝術於我而言的確是一個療癒的過程。我的作品中不斷出現死亡的意象。在《新開河之死》中,我再現了一個在水中死亡的場景,當我走進那條象徵死亡的河流時,我似乎經歷了一場死亡。當我觀看這些行為照片時,我的死亡被對象化,我成為觀看我的死亡的他者,對我的死亡進行分析、甚至思考。這個過程中,我的確會感覺到死亡的執念慢慢減輕,感覺開始逐漸離開死亡。

童年的創傷,很難被抹去,也不會隨著時間消失,那些創傷的記憶在成年後不斷襲來。它們變成潛意識,出現在夢中,不斷被想起。那種很深的痛苦和死亡,如果一直深埋在心底,是會越來越深的。只有將其裸露出來,直視它們,才有可能治愈。藝術創作,尤其是行為藝術,就成為一個出口。我可以在藝術中將那些無法言說的東西表達出來。

《一場告別的儀式》呈現了我當時的生命狀態。當我躺在冰冷的水中,體驗那種極端和抽象的死亡狀態時,我的確獲得了某種釋放。

還有《無處告別》,那是關於我童年記憶的作品。我把一張童年時的家庭照片撕成碎片,把這些碎片讓工人埋在12個像墳墓一樣的土堆裡,然後我一個個地扒開土堆,尋找碎片,最後把碎片重新拼合在一起。我扒開土堆就像打開一座座墳墓,那個尋找的過程充滿艱難,我幾乎耗盡所有的體力扒土,尋找那些很小的碎片。做那個作品時,我一直在哭,失聲痛哭。做完作品後我在床上躺了七天,渾身疼痛。但做完之後,我真的感覺童年那些夢魘似乎離開了我。

李潔特:

《關係》這件作品受到慰安婦的故事的啟發:當她被抓走去當慰安婦時,她家裡的男人(父親和兄弟)只是袖手旁觀,好不容易逃回了家,到了文革時期被批鬥的也是她;受難的是女性,無辜的是女性,承擔一切罪責的也是女性。你並沒有經歷過二戰或文革,為什麼會對這位慰安婦的故事產生強烈的共情?有人會說毛時代已經過去了,那些故事和當下中國的年輕女性還相關嗎,我們是否還在經歷相似的困境?

李心沫:

我覺得一個藝術家最大的特徵就是共情。有些事雖然沒有發生在我身上,即使發生在別人身上,我也能感同身受。我雖然沒有經歷過文革或二戰,但我閱讀了很多有關那個時期的文章,還有一些口述史。我可以通過文字感受到那些個體的生命體驗。可能我有更敏感和強大的感知系統,會真實經歷別人的感受,尤其是痛苦。

關於慰安婦,我看了很多這方面的資料。她們的遭遇太悲慘了,使我的內心受到巨大的震撼。我一直希望做一個跟她們有關的作品。正好在去參加廣州現場藝術節的火車上,我讀了一個慰安婦的口述。那篇文章讓我心痛不已,無法釋懷。所以我決定做一個跟慰安婦有關的作品,就是行為《關係系列3:床》。

的確,二戰和毛時代已成為歷史,但歷史需要記憶。這個作品更多是關於一段歷史中女性命運的記錄。我希望以藝術的方式,把那段歷史保存下來,讓人們記住她們,而不是遺忘。另外,現在已經沒有慰安婦了,但對於女性的性剝削和性奴役依舊存在。販賣和強姦婦女在今天依舊大量存在。在暗網上,女性被明碼標價,在貧窮的山村,被拐賣的婦女被鎖起來成為性奴。男權社會的歷史也是女性被奴役、被強奸的歷史,這個歷史還在延續。

Part III.勇敢說出我是一名女權主義者,不怕被污名化

李潔特:

女權”這個詞在國內被嚴重污名化,你也曾說,在網上一談女權就被謾罵,在中國說自己是女權就是把自己邊緣化,不會再有人來找你做展覽。如果有人質疑,你會如何向他們解釋“女權”的真正含義?是什麼給了你不斷說出自己是女權主義者的勇氣?

李心沫:

當我回想我的人生時,發現走向女權是一件必然的事。小時候看到父親的暴力,母親的忍耐,那時我就暗下決心,長大後不會像母親一樣生活。我曾勸說母親離婚,也見過母親以離家出走的方式反抗,雖然最後失敗了。童年的經歷讓我變得充滿反抗精神,獨立和自由也成為我最重要的信念。我經歷了兩次失敗的愛情(一次被控制、一次被欺騙),成為了一位單親母親。當我遭遇這一切時,我常認為是我的命運不濟,也經常懷疑是不是自己有問題。而當我接觸、閱讀和了解女權主義思想之後,才認識到,我所經歷的並不只是我一個人的遭遇,許多女性跟我有一樣的經歷。只是以前我沒有關注到她們。

當我開始在網絡上搜索和女性相關的問題時,發現是如此普遍,包括幼姦、家庭暴力、性剝削、性欺騙、少女墮胎等。這時候我才明白,女性的不幸不是因為個人的命運,而是整個男權社會所造成的結構性壓迫,是全社會的問題。並且這一問題由來已久,從古至今,從未被解決過。現在似乎女性狀況比以前有所改善,比如女性可以受教育、參與社會文化活動,但幾千年形成的父權文化並未被動搖,既有的對女性的規訓和塑造也沒有很大改變。

我一邊研究女權主義理論,一邊做創作,同時也寫關於女權主義的文章。這個過程中,我發現自己發生了巨大的改變。首先是逐漸建立起了女權主義以及社會學的觀察角度和思考方式。我開始從個人的世界逐漸走向對社會、他人以及全體女性的關照。我的內心逐漸變得強大,並且愈加堅定。女權主義教給我精神獨立的意識。我也從以前被文化塑造的情感模式中解放了出來,不再用男性認可或異性戀婚姻來框定自己。我對自己曾經的人生、曾經歷的事也更加清晰、客觀和理性。我的世界因為女權主義思想而完全轉變,所以我對女權主義思想史懷有感激。正是因為女權主義對我的精神世界的幫助,我希望將女權主義思想傳播出去,幫助更多的女性認識自己和身處的社會。這也是我不斷以藝術的方式言說女權主義,不斷在公共空間倡導女權的原因。當然被視為異端、被排斥、被污名化,也給我造成了巨大的精神壓力和困擾。但我還是堅持這樣說、這樣做,最重要的原因就是我堅信我所做的事情是正確的。這個過程中,我也遇到一些女權主義的同道,她們是活動家、理論家、策展人,她們對我的支持也是我走到現在的一個重要原因。還有就是那些看到我作品的觀眾,他們的感動與回應都給我巨大的動力。以及在網絡上看到我作品的年輕人,他們給我寫信、做訪談、做研究,這些都給我巨大的鼓勵。

李潔特:

人們常期待藝術是美的,就像期待女人是美的一樣。但你的作品不太關注美,反而有一種暴力美學和侵犯感,令人感到尖銳、刺痛和惴惴不安。為什麼會選擇這種表達方式?當被人質疑,藝術發出惡臭,太過分、太過頭時,你如何回應?

李心沫:

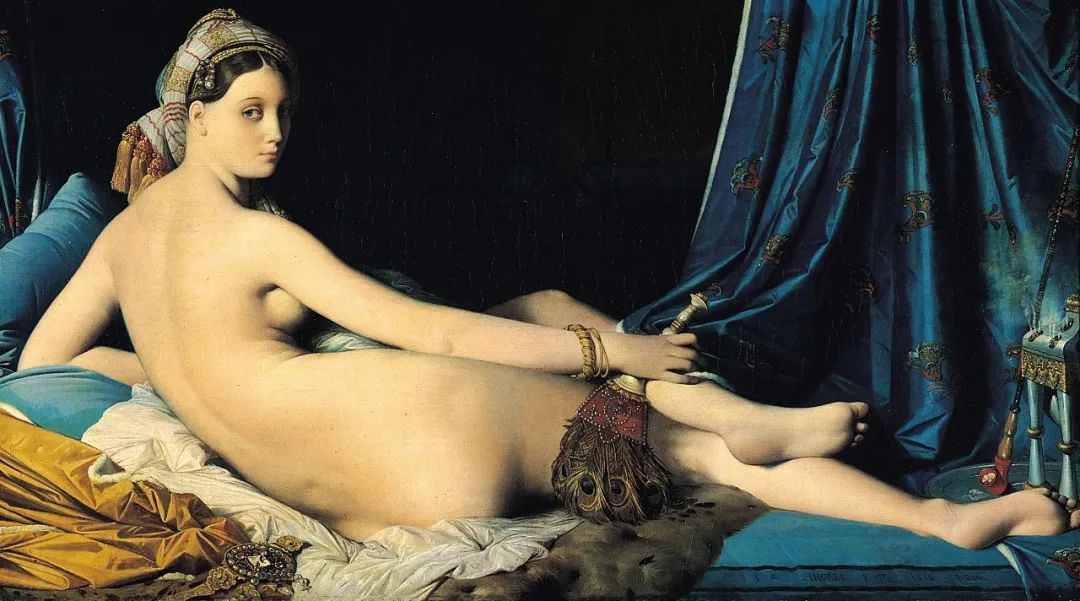

從藝術史來看,古典主義時期的美學追求一種和諧的、曲線的、唯美的美感,這種美感在女性身體的繪畫中發揮到了極致。像在盧浮宮陳列的繪畫中大多數的裸體女性,這些唯美的女性身體在藝術史中比比皆是,這些對於女性的描繪完全是一種男性視角的觀看,女人就像靜物和花瓶一樣被描繪。在這些繪畫裡,女性的身體被投射了男性的目光,她們被刻板印象所固化和框定,比如純潔、優美、性感等。而女性真實的生存體驗卻被遮蔽。女性主義藝術正是針對這樣一種男性視角的審美的反叛,是對男性凝視的抵抗。她們從自身的體驗出發表達真實的女性存在和聲音。所以我們看到自從女性主義藝術出現之後,之前的審美被打破,那種唯美的男性視角成為庸俗的象徵。古典寫實的唯美風格其實早已退出藝術史的舞台,尤其是當代藝術出現之後,藝術已經不再用審美作為標準了。其實在當代藝術之前,現代主義時期,塞尚之後的藝術,像表現主義等都早已拋棄了那種對於唯美的追求,而是向著“去審美”,甚至是“審醜”的方向發展,比如蒙克、德庫寧等。

當我開始創作時,其實是從當代藝術進入的,並且受到女權主義藝術的影響。所以我的作品不再追求審美,而是反對傳統意義上的審美趣味。我希望我的作品是真實和充滿力量的,能在人們心中產生震撼或共鳴。也是因為我對死亡、傷痛、暴力的持續關注,還有對於一種極致的追求,我的作品經常呈現出一些令人不安、刺痛、尖銳的東西。這些無法產生審美愉悅,但會引發震撼和思考。這也是我想要的。我的樣子其實不是特別張揚,甚至看上去有點柔弱,所以我需要一些強烈的東西將我的柔弱破壞掉,這是我一直在行為中展現的。

我的作品,尤其是早期的作品,的確挺猛烈的,比如《陰道的記憶》、《傷痕的陳述》、《經血的自畫像》...暴力、身體、性器官、月經血,這些被大眾審美以及中國的文化傳統所排斥的東西的確會引起眾人的攻擊和不適。有人說太直接;有人說太過;有人說太極端…面對這些言論我一般不會理會。因為我知道我在做什麼,知道這些作品的意義在哪。主要是我一邊創作一邊研究藝術理論,可以非常清晰地解讀自己的作品,而且我知道這些作品所揭示的真實性。雖然有時也會感到脆弱,但這條路,我還是走到現在,這些作品也依舊有意義。

李潔特:

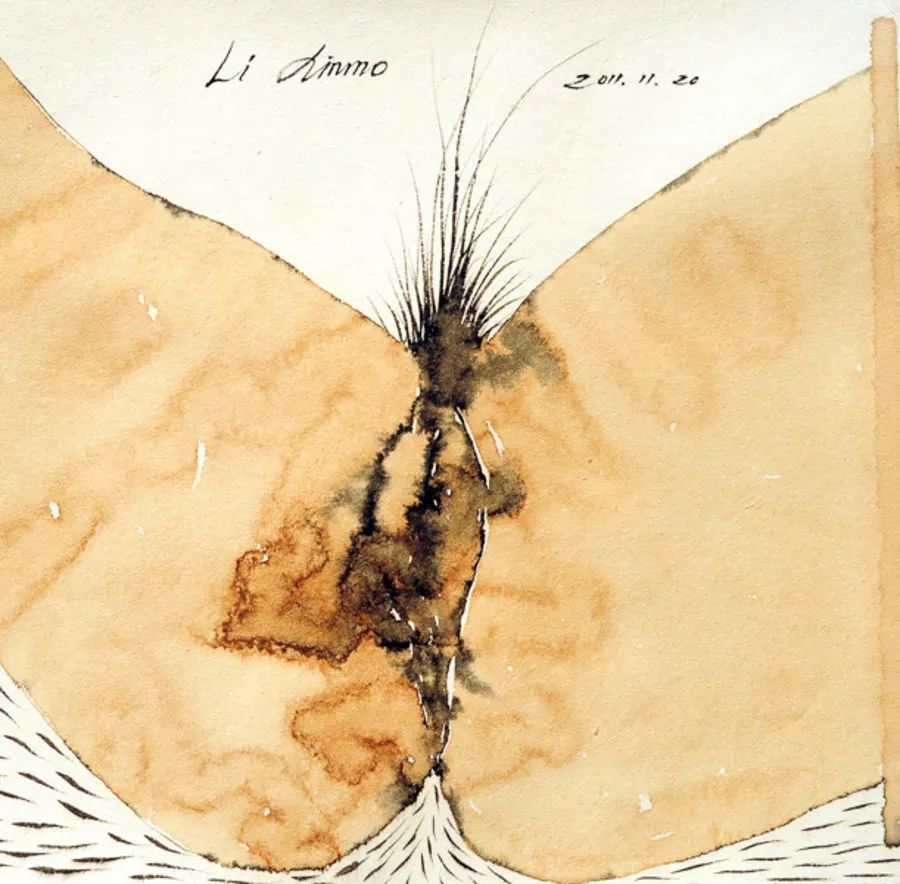

你對陰道的描繪讓我想到古斯塔夫·庫爾貝著名的油畫作品《世界的起源》。你是否有受到庫爾貝的影響?當男性和女性在凝視陰道時,有何不同?

李心沫:

當我開始用經血作畫時,還不知道庫爾貝的這個作品。我是用一種非常直接的方法來描繪女性的陰道。我把陰毛畫成草叢,並且河水從陰道裡流淌出來。這個作品表現的是一種女性與自然的連接關係。女性的身體成為大地的一部分,女性的身體是生長之地,自然也以這樣一種方式化育生命。

Part IV. 賽博格的世界讓我們重新想像兩性關係

李潔特:

你最新的創作採用了最潮流的數字藝術的形式,探討人與機器、人與科技的關係。這個系列在講一個什麼故事?和被物化、被他者化的父權社會體制有什麼相關性嗎?

李心沫:

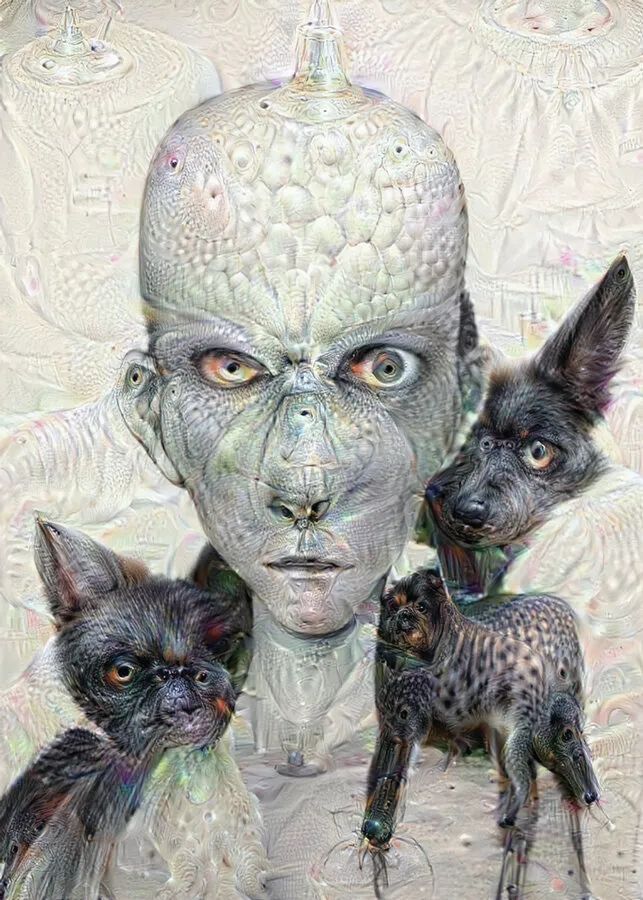

《白日夢境》系列是我從2013年開始延續至今的藝術實驗。最初我在德國駐留期間開始了一些紙上繪畫,這些作品裡,我將人類(女性)、動物、植物結合在一起,融合了神話和想像的元素。回看這些繪畫,我好像在不知不覺中創造了一些新的物種。他們帶著某種超驗的力量,並且擁有一種神秘而恐怖的氣息。在畫這些作品的過程中,我盡量空掉自己,讓潛意識工作。那些形象就像來自另外一個時空和維度,他們只是藉助我的手來到這個世界。就像我理解的,人就是一個靈魂進入到一個軀體的過程。而我在畫這些的過程中,也能感覺到我在賦予一些隱秘的靈魂以形狀。我用畫筆建造他們的身體,當他們被畫出來,就復活了。當我與這些畫中的形像對視時,我能感覺感覺到他們是真實存在的,並且能看到那些靈魂。

2015年我接觸到了人工智能視覺Deepdream。 2017年完成了《白日夢境》系列,我把繪畫上傳到Deepdream,經過人工智能的重新解讀,生成了一種新的圖像。畫筆創造的形象經過人工智能的再創造,得到了意想不到的結果。這些形像被賦予了一種未來感。他們擁有了奇異的色彩和豐富的肌理,以及人工所不可企及的繁複細節。直到此時,這些生命體的創造好像才被完成。

這個系列我一直在做。我有種期待,希望這些存在於虛擬世界的生命體可以成為這世界上一種新的生命形式。 2022年我把這些作品進行了再加工,讓他們在虛擬的空間中運動。他們開始開口說話,發出一種特殊的聲音。他們在講述一個隱秘的、不為人知的故事。我給這個系列命名為《再生》 。巧合的是,這些作品觸及到了“後人類”的概念。這些形象由人和人工智能的結合而完成,是多元復合的生命形象,是人類社會中不存在的,它們存在於虛擬世界中,這似乎展現了後人類的一些重要特質。

開始創作這些作品時,我更多考慮的是人工智能的概念。但當我用女性主義的視角再去看它們時,我發現,我是在創造一種未來女性的新神話形象。這些作品以女性為主體,但這些女性形象與以往的完全不同,她們的身份不明確,帶著半人半神的特徵,同時又具有一種未來的氣息。後來我將這些作品與“賽博格女性主義”聯繫到一起。

唐娜•哈拉維在其著名的作品《賽博格宣言:20世紀晚期的科學、技術和社會主義的女性主義》(1985年發表)中,設想了一個賽博格的世界,在她的構想中,賽博格主動終結了女性的恐懼、焦慮與孤獨,因為在賽博格社會中,男女兩性的區分不再有意義,男女之間的界限也變得模糊。女性不再是繁育後代的母體,生育可以通過信息交換或人工培植來實現,脫離開生育功能的女性也就脫離了已有的社會結構和敘事的控制。

賽博格給我們展現了一種不同以往的生命形式,它打破了生物與非生物、人與機器、物質與非物質的界限。這也意味著那個從古希臘開始建立起來的、以人類為中心的世界,那個二元對立的觀念系統開始瓦解。用身體和意識定義的主體存在的人會逐漸消失,同時,性別的概念也將隨之解體。

通过艺术赋能女性