女权角度谈谷爱凌现象:民族主义扩张新阶段的“女性赋权”

(本文整理自Clubhouse线上活动“女权向谈谷爱凌现象而不是谷爱凌”,内容为嘉宾发言总结。)

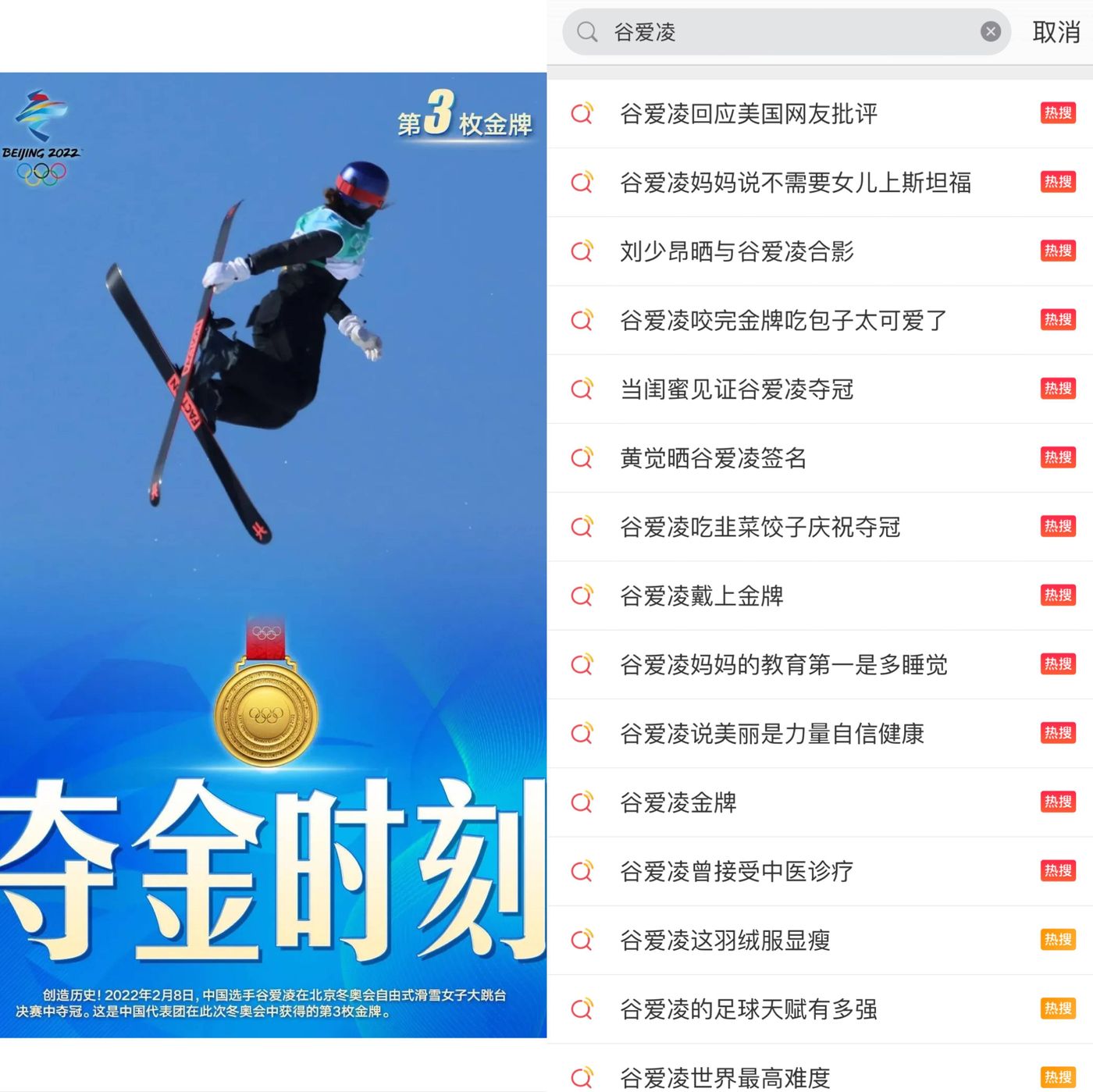

随着北京冬奥会的筹备和开幕,“天才滑雪少女”谷爱凌成为中文网络里的热门话题,在她以中国运动员身份获得自由式滑雪女子大跳台项目金牌后,媒体和社交网络更是对她进行了热烈的报道和讨论。

这位双国籍、混血面孔、身价过亿的年轻女性,身上汇集了大量的赞美,但也不乏各种角度的争议。地缘政治层面,中美两国的民粹主义者对她有两极化的点评,美国右翼媒体视她为叛徒、投机主义者,而在中国的国族主义语境下,她的归化和夺金被视为中国强大的标志,使她受到极度的欢迎;站在阶级角度,媒体对她所接受的精英教育的呈现,引发了舆论对于“快乐教育”“竞争文化”的推崇,也引来是否会加重“中产鸡娃焦虑”的担忧;在更宽泛的阶级视角下,她被指出作为国际精英,自如地利用流动的国籍身份实现个人影响力,相对普通人是一种特权。

而从性别视角出发,一方面谷爱凌被很多人视为“女性赋能”“女性励志”的典范,另一方面,我们也看到即使优秀如谷爱凌也难逃男性凝视,比如媒体讨论她和其他运动员谁更受男性欢迎,或揣测谁是她的亲生父亲。同时她也被和“徐州八孩母亲”小花梅作对比,从中体现出个体女性成功的案例与女性群体性遭遇之间的张力。

基于这些,我们希望能展开女权主义的讨论。需要注意的是,谷爱凌自身是一位18岁的年轻女性,且背后有经济公司和她的母亲作为团队支持。因此我们的讨论更多聚焦于谷爱凌在冬奥会所引发的舆论现象,而非针对她个人的言行进行批评或赞美。

赢者通吃的时代,与跨国成功叙事的塑造

谷爱凌获得金牌后接受英国《卫报》采访的视频在国内网络上被广泛传播。记者问她如何实现在中美两国的平衡及应对社交媒体、尤其是美国社交媒体上的批评,谷爱凌的回答被视为“应对的典范”:“我只是一个18岁的女孩……我并不是很在意别人是否满意。”“如果有人不相信我或者不喜欢我,那么这就是他们的损失。他们也成不了奥运会冠军。”

结合其他的一些采访可以看出,谷爱凌身后的团队看似掌握了一套圆滑应对媒体的技巧。很多网友认为谷爱凌向刁难她和中国的“黑子”做出了强有力的回应。但一些批评者对她的质疑也由此而来,如认为她对自己拥有的特权闭口不谈,且回避对中国人权问题表态。

这些批评是有道理的吗?或许要先问,当我们谈论谷爱凌所拥有的特权,我们具体是指什么?

首先可能是她所拥有的财富和所处的阶级,来自家庭的支持,以及相应可获取的文化资本,这些身外之物也和人的内在动力以及在不同文化下游刃有余、自我阐述的能力密不可分——当然这并不是否认她在体育方面的才华和突破。

同时谷爱凌舆论热度的背后是国家的背书。官媒和主流社交平台在为她做宣传,而试图拆解她形象的声音则被消除,比如公众号“奴隶社会”在发布文章《谷爱凌的成功,和我们普通人有什么关系》后被炸号。

从2008年的北京奥运会,我们可以看到中国通过举办世界型运动会展现正面国家形象的强烈野心。中国是今年冬奥会的举办国家。而在此前的冬奥会上,中国从来没有获得过5枚以上的金牌,在上一届,也就是2018年的平昌冬奥会,中国只获得了一枚金牌。截至目前,本届冬奥会中国共获三枚金牌,其中一枚来自谷爱凌。这也是她在国内受热捧的原因之一。

和谷爱凌形成对比的是花样滑冰运动员朱易,她同样是在美国长大的华裔,后离开美国以中国国籍参赛。但她在比赛时发生失误,排名不佳。中国网络上对谷爱凌和朱易的讨论非常两极分化。朱易比赛摔倒当天,微博热搜词条#朱易摔了#有20亿阅读量,很多网友在下面骂她。但很快这一词条连同那些辱骂的评论都被删除,普通人很难再通过新闻获取关于她的更多信息,不管是正面还是负面的。

美国有不少运动员代表其他国家参加冬奥会,其中也有运动员直接指出,这是因为他们在美国可能没有那么多收入。但我们很少看到其他国家对此大做文章。谷爱凌作为运动员“脱颖而出”,成为国家形象的一部分代表,是政府塑造、筛选和审查的结果。

此外谷爱凌还有游走于两种文化之间、双国籍的身份。尽管很多媒体和自媒体宣传谷爱凌“选择中国”“放弃美国国籍”,但我们现在都知道她实际同时保有这两国的国籍。在这一点上中国法律为她开了绿灯。她的夺金能力使她和背后的团队拥有议价权。

不少在美国的年轻华裔,以及关注性别平等和种族问题的左翼人士,愿意对谷爱凌表达支持和情感上的认同。他们以对白人至上主义和帝国主义的反思视角为出发点,认为谷爱凌投入中国国籍是对东方主义直接的反抗,并欣赏谷爱凌能够在主流媒体上自豪地讲述自己的中国背景和中国文化。

但谷爱凌实际和许多处于中美夹缝中的留学生、移民处境并不相同。她在采访中说:“当我在美国,我是美国人。当我在中国,我就是中国人。”对很多人来说恰恰相反:在中国是美国人,因为会被看作境外势力;在美国是中国人,因为美国的仇亚和反华情绪让他们遭受排挤或暴力。他们处在文化上的无家可归状态,难以像谷爱凌一样在身份上自由切换,并骄傲展示自己的两种文化背景。

这种受国族主义热捧的同时游走于两国之间的状态,也引发了关于“造神”和“毁神”的担忧:或许她今天是民族英雄,明天就会因为“说错一句话”陷入万人所指的漩涡。但政治审查并非平等地作用于每一个人,和因“立场问题”遭遇网暴,乃至失去稳定住所和工作的异见者、女权主义者相比,谷爱凌拥有更多的选择,可能的损失也很有限。并且她的成功已经被冬奥会金牌所固定,除非未来官方不再认可她的价值,在此之前她都会是受保护的对象。

外媒和外网上的部分声音要求谷爱凌做政治表态,或许一定程度上是基于她的这些特权,认为她在诸如“网球运动员米兔”等事件上有不说“假话”的自由,但她选择以此做交易,而她所声称的目标“用体育来连接人”,并不需要通过支持威权政府的方式实现。

这一要求是否公平?一方面,要承认她确实有比在中文环境里成长和生活的普通人拥有更多的言论自由,至少有选择是否表态的自由。但另一方面我们也不得不思考,是否存在仅针对她的苛责。谷爱凌不是唯一讳谈人权问题的公众人物,也不是唯一双重国籍的美国人,但作为一个有中国背景的女性,她受到了基于民族主义的过度审视和检查。

相比可以对任何人权问题表态的、真正的“特权人”西方白人男性,和中国国内的沉默的大众,在中美之间、身份上贴着华裔或中国标签的人,包括像谷爱凌这样的人,都面临尴尬的两难。尽管这并不是说他们应该放下属于自己的责任,但至少我们要判断问责来自何处。待在白男舒适圈里的人或许没有资格审问谷爱凌。

不过,即使福克斯和美国的右翼不断地攻击谷爱凌,他们的观点也仅代表一部分的美国舆论。很多美国主流媒体还是热情赞美谷爱凌在冬奥会上“跨国的成功”。她在美国受到的部分批评和在中国媒体上获得的单一的热捧,这两极的分量并不相同。

回到特权的话题。“特权”本身是一个空泛的概念。不管是作为女权主义的内部辩论,还是从女权主义的角度和其他视角对话,都需要我们对其进行进一步深入讨论。

谷爱凌身上所体现的代际财富的积累、文化资源和资本的继承,以及全球性的资源配置,这些对一个少女来说都不是原罪。人们的焦虑在于,像谷爱凌这样的人对他们所拥有的资本如此坦然的时候,他们积累资本所依赖的、在起点上基于偶然性的不公正没有被反思,竞争过程当中加速扩大的差异也没有得到反思。成功者回看过往,容易把一切成就归于理所当然外加自己的努力,但往往人们是因为一些偶然的因素“搭上了车”,“没能上车”的人和他们的轨迹就此不同。这是关于谷爱凌的成功叙事受到质疑的原因。

今天的中国,人们因为对阶级分化的批判感到无力,很多时候也就放弃了社会批判,不但承认阶级分化是理所当然的,还以无限的羡慕和崇拜来强化分化的合理性。对谷爱凌的崇拜带有明显的成王败寇的社会达尔文思想:从结果看过程并且合理化整个过程,而且掩盖整个过程当中的不平等,甚至是对法律的制度性的滥用。

我们进入一个赢者通吃的时代,聪明的赢者不但占有天生的优势,家境优渥、长相出众,还可以占有成功和荣誉,甚至可以占有所有的美好的品德——这多可怕。人们必然且有权利以一种焦虑、不安、质疑的方式来回应,只不过这些情绪被投射在了谷爱凌个人身上。

“女性偶像”背后的商业和政治运作

谷爱凌自身确实是一个非常成功的女性。女权主义者对谷爱凌的欢迎,有一部分或许只是单纯出于庆祝一个女孩的成就。同时谷爱凌“独立、自强、富有”的形象,也符合一部分精英主义的女权话语。

随着女权主义在中国的发展,商业领域开始频繁使用女性话题来讨好受众。另一方面,女性所遭遇的歧视和暴力依然普遍,在各个领域依然难以突破“天花板”。在这种情形下,很多女性渴望寻找女性榜样,从她们身上获得鼓励和启发。这里存在一种性别的骄傲:每当有女性实现了自我突破,大家就会将其视为一种“我们女性也可以”的证明。有趣的是,这种骄傲恰恰和民族主义的情绪是类似的。

但当舆论把“谷爱凌”和“徐州八孩母亲”放在一起比较的时候,女权主义者就遭遇了一个道德挑战:明明有这么多苦难深重的女人,为什么我们要追捧谷爱凌?

一些女权主义者迅速调整了回应的方式,提出不应该把这两名女性放在一起对比,或是强调赞美谷爱凌和关注小花梅二者并不矛盾,关注苦难不意味着不能为一个女性的成就喝彩。同时她们熟练地引入了个人主义的概念,强调应该剥除包括国族、阶级在内的所有标签,看到谷爱凌作为优秀女性运动员这一“纯粹”的身份,并反击称,国族、阶级等视角的阐述及对谷爱凌公开形象的拆解是厌女行为。

作为处境天差地别的两位女性,谷爱凌和小花梅之间除了性别确实没有多少联系,只因为她们是同一时期并列存在的热门话题的主角,才造成了对比效果。但我们在这里可以讨论的是女权主义者对于这一对比作出的回应,以及另一部分人,如我们自己,为何难以顺应这些话语,加入到庆祝女性成功的队伍之中。

面对“残障”“女性”“性少数”这样的标签,我们强调要看到标签之后的人。但不同的是,谷爱凌所获得的关注,及随之而来的利益,和她身上的标签,即媒体、公关乃至国家为她打造的形象不可分割。在这种情况下号召“看到她本身”是既不可能也不太公平的。

最典型的例子是澎湃人物发布的《谷爱凌母女,站在时代的雪道上》。这篇看似商业公关的文章,对于谷爱凌形象的呈现几乎抽离了运动员的身份,比起她在滑雪方面的成就和能力,更多描述她近乎完美的生活:漂亮时髦,家庭和睦,生在好的时代,接受顶尖的教育,是年轻人的偶像,可以通过影响力改变更多人的命运……并且绝不苦情,每天保证睡10个小时,何时都保持一张爽朗明媚“没受过欺负”的笑脸。

女足获得亚洲杯冠军之后,媒体对女足球员的报道主要集中在她们运动员的身份,强调她们的体育精神和技术水平。这与谷爱凌的情形形成鲜明对比。通过媒体宣传,谷爱凌呈现出的是一个具有巨大商业价值的形象。她也确实拥有20多个商业代言。不管是她背后的团队,还是参与宣传的媒体,希望推给公众的不是一个运动员,而是一个18岁的完美女性,一个消费主义社会最好的偶像。这样的形象可以迅速转化成对生活方式的贩卖:告诉消费者,通过购买蒂芙尼和雅诗兰黛,就可以接近谷爱凌和她的生活。

我们的时代不断生产和接受充满精英感的偶像。娱乐明星的粉丝宣传“爱豆”的时候,也会自豪于他们出生自富有的家庭、在国外读高中、没吃过苦。和谷爱凌获得同等成就的女性奥运冠军也有很多,但她们没有在中国成为“现象级”的大众偶像。全红蝉的形象就难以被赋予同样的商业价值,因为她附带的是过于沉重的贫困、教育缺失和举国体制等议题。还有很多运动员在国家队曾遭受暴力和不公正对待,退役后曾经的荣耀也没有改善他们的生活。对赢者的追捧掩盖了竞技体育和社会现实残酷的一面。

同时也必须看到,外貌在我们的社会被赋予了过高的价值。谷爱凌能拿冠军,跟她的相貌没有关系,靠的是天赋、专业技能和意志力。而现在奥运赛场也成为了娱乐明星和大众偶像的生产地。很难说这对竞技运动的发展意味着什么,但至少对社会价值观是一种畸形的导向。背后的潜台词是:不管多优秀,你都得长得好看,而你一旦长得好看,你的价值就暴增。

虽然谷爱凌的出现伴随着反对容貌焦虑的话语,告诉中国的女孩不要修图,可以和她一样对外表自信。但同时,她在中国文化里扮演的正是一个因为“好看”,且是被内化的西方审美所定义的“好看”而被过度奖赏的大众明星。社会把太多的回报给了外表和其他人们没有办法改变的属性。作为女权主义者,我们都能意识到这一现实给女性造成了多少负担。

我们也可以从谷爱凌身上看到中国国族主义发展的脉络。为什么她的形象值得这么高的商业价值,除了纯商业的角度,也和中国强调大国自豪、人民幸福感的主旋律有关。国家不希望由普通人或命运悲苦的人来做代言。

谷爱凌现象是中国的民族主义扩张新阶段的一个提示,背后是国家巨大的能力和自信的升级。今天人们看到的不仅仅是全球化把利益输送到威权统治边界之内,同时也是威权扩散到世界范围内收割全球化的利益。这是威权政府和全球化互动的新现象。

几十年前,美籍华裔歌手费翔带着一张半西方化的面孔空降中国大陆,成为最早掀起波澜的大众消费偶像之一。他为春晚带来了一首歌《故乡的云》。现在看来,这首歌以一种非常抒情的方式,暗示中国是全球华人终极的精神故乡。这不是真实的叙事,也不一定为费翔本人所认同,但是他通过这段表演,满足了春晚背后政府性的艺术形态,以及附丽于这种意识形态上的、中国大众真诚的爱国情感和心理需求。

天边飘过故乡的云,它不停地向我召唤;

当身边的微风轻轻吹起,有个声音在对我呼唤:

归来吧,归来哟,浪迹天涯的游子。

归来吧,归来哟,别再四处飘泊。

——故乡的云

谷爱凌的形象是一个“故事新编”。她比费翔更年轻、更热情、更受怜爱的女性的无辜面孔,传递的是同样的信息:即使这样一位金发混血、出生在美国的女孩,也要通过空降投靠,以及献上她的奥运金牌,来加固这样一种威权下的民族主义。这场不真诚的表演被人们所真诚地欢迎和接受,因为这就是处在国境之中的政府和人民所需要的。这也从另一个角度解释了为什么只有谷爱凌获得了官媒的全面宣传,还有审查机器为她开动:不管是对于我们国家的意识形态,还是大众情感而言,谷爱凌的价值都远远高于那些土生土长的中国冠军。

谷爱凌身上附着的不同角度的争议,反映的是不同社群被现实所引发的不安或期望。而社交网络上的讨论却趋于两极。如果我们对谷爱凌现象的理解只能停留在对她个人的推崇或抨击,不仅反智,也是把议题扁平化,无视了复杂交叉的社会现实。

在两极言论对峙的舆论环境下,我们既不想做任何一极的反射,被各方民族主义情绪所利用和挟带,又不能假设女权主义可以超脱一切交叉性分析;既要看到房间里的大象,又不能被它覆盖了所有的视点,丢失性别的角度。做到这些是困难的,但我们需要在这个基础上探索和保留理解不同视角的空间,尝试做有价值的女权主义立论。

从谷爱凌到小花梅,对女性共同体的新想象

继续回答这个问题:为什么作为女权主义者,我们无法发自内心地庆祝一个女性的成功?何况谷爱凌还是一个有女权倾向的女性,她的成功或许对更多的女性可以产生正面影响。

首先“优秀”或者“成功”本身都是一些建构,且谷爱凌的成功是在特定情境下被超额赋值的。其次,无论是对于男性还是女性,在冬奥会这样的平台上取得的成功,真的不乏足够的庆祝。

我们的国家和政府从来不反对女性取得成功,这和女性面临种种性别歧视和性别暴力不矛盾。反之如果一个女性真的能够超越歧视和暴力的阻碍,成为一个优秀而成功的幸存者,那她从来都会得到一定的奖赏,即使对比男人所获得的打了折扣。因为中国的经济模式和社会发展需要“高素质”的女性——由政府公开提出“低素质人口”的概念可见。所以在性别不平等的制度下,女性的赋权仍然是被国家所欢迎的。

网络上关于谷爱凌的热门词条之一是“谷爱凌精神”,主要内容是自信、勇敢、强大、坚韧这一类美好但空泛的形容词。这几乎就是国家女权主义的话语,是国家给女性设计的标准。80年代开始全国妇联所推崇的“四自”,就是指妇女要自尊、自信、自立、自强。

女权主义者不能够回避的一个面向是,没有纯粹的女权主义。今天所人们所拥抱的带有个体主义倾向的女权主义,其发展本身就是搭了资本主义便车,是资本主义情愿或不情愿的副产品。而这样一种以谷爱凌为代表的女性赋权话语,既可以和全球资本主义结合,也完全可以同威权国家的需求相结合。

被作为中国女性榜样树立起来的不只谷爱凌,只不过她们拥有更中国化的面孔,比如中国空间站第一位女宇航员王亚平等等。当然其一是这些女性必须得幸存,其二是必须要给体制提供价值。出走的李娜和在社交媒体上开口控诉自身遭遇的网球女将就是反面的样板。

所以从这个角度来说,成功女性无法带着“小花梅”们乘上同一趟“列车”。社会最残酷之处在于,有些人只能以被侮辱、被施暴、被剥削甚至被残害的方式,才能卷入到这个社会当中,被社会所承认。甚至可以说小花梅和谷爱凌分别被看作具有社会所拟定的最低的价值和最高的价值,前者作为被废弃的女性的生命,被社会所剥削的只能是他们的身体,即性和生育的功能。这是非常分裂的女性命运。

作为在她们中间的女性,我们共情于小花梅,也被谷爱凌所感染,同时又知道她们两人无法被放到一起,并且不能不承认,当我们分别共情给她们两人的时候,可能又要处理和自己的女权主义信仰有关的分裂。女权主义可以同时包含追求女性成功的面向和为底层女性解决基本生存权利的面向,不能说它们完全无关,但在现实操作中可能也是分裂的。

谷爱凌这样的成功女性在生活和事业发展中也会遭受过多的审视,这当然是女权主义的一个重要命题。但这些成功女性克服她们的困难,或许只能让未来也会成功的精英女性享受到这些成果,而并不能惠及更多普通的女性和更底层的女性。

同样地,女权主义者也要敢于承认,我们不仅和谷爱凌,和小花梅之间的命运差异也是巨大的。微博上流行的一句话“我们离谷爱凌差10次投胎,离小花梅只差一记闷棍”,背后的语境是“徐州八孩母亲”事件刚开始发酵时,大家都认为当事人真名叫李莹,原本是一个城市女孩,父亲是体制内的公务员。城市家庭出身的女性一夜之间被拐卖到山里,这样的叙事引发了很多女性的共情和恐慌。但随着调查的推进,浮出水面的却是小花梅这样一个一直生活在边缘地带的女性。这是一件非常悲哀的事情。

女性害怕遭受暴力、害怕被拐卖的恐慌都是真实的。但我们不能把小花梅的遭遇视为“女性都可能遭遇的偶然”,这是对她的苦难的抹杀。如果我们意识到偶然能够对人的命运造成巨大的区别,那我们同时也应该意识到,我们没有在那“偶然”里面,另外我们的阶层也决定了我们不会遭到那么多的“偶然”。

在这基础上,我们可以尝试再从谷爱凌和小花梅的话题延伸出去,重构女权主义曾推崇的女性共同体事业的想象:不是“我也可能成为她”,而是“我不是她,我如何与她建立联系”。

想象中的女权共同体或许是一片汪洋,每个人都是一个漂浮的岛屿,有些人的岛屿已经相遇,有些还没有。基于自己的希望,我们还可以探索出不同的图景。