五頂帽,一面旗—— 1949年以來的中蘇(俄)關係

筆者按:新冠疫情波及全球,也影響中國與夥伴國家的關係。來自俄羅斯的消息稱,莫斯科當局在監視疫情時針對中國人的執法行為,引起中國人不滿。這篇從語象角度回顧中蘇(俄)關係史的文章,是2019年寫的,發表於2019年9月17日FT中文網,錄以備忘。

若論國與國之親疏、冷暖、乃至愛恨情仇,以下的故事堪稱奇葩。這裡有五頂次第亮相的帽子:

“蘇聯老大哥”;

“赫魯曉夫修正主義”;

“社會帝國主義”;

“改革與新思維”;

“戰略協作夥伴”;

還有一面穿越時空的旗幟:

“列寧主義”。

從第一頂帽子說起吧。

I. “蘇聯老大哥”

相關語:“斯大林”,“毛澤東”,“一邊倒”,“以蘇聯爲首”,“蘇聯的今天是我們的明天”

這裡的“老大哥”實為中國老詞,是尊稱,不是《1984》裡那個令人生畏的“big brother”。

“蘇聯老大哥”一詞在1949年之前已出現。我查到解放軍濟南警備政治部1949年10月25日出版的《戰衛報》,這份報紙幾乎是中蘇友好專號。

一等功臣范寶義在《向蘇聯老大哥學習》的談話中讚揚蘇聯最早和中華人民共和國建交,說“他是我們最相好的朋友”。另一篇署名“二團三營張克忠”的小詩,題目是《倒向蘇聯一邊》:

一邊倒,倒一邊。毛主席,告訴咱。 ……咱建設,缺經驗,必須要,倒一邊,……手拉手,肩並肩,團結起,力無邊……

1950年2月14日,中蘇友好同盟互助條約簽訂。這天是情人節。

報導這一消息的人民日報將斯大林和毛澤東的大幅照片置於頭版:

“感謝老大哥,學習老大哥”,“蘇聯的今天是我們的明天”,是那時媒體用語。 1956年1月1日解放軍報創刊,頭版兩幅照片都有蘇聯元素:手風琴,士兵的船形帽。

研究中蘇關係,不可不讀沈志華主編、楊奎松、沈志華、李丹慧、欒景河執筆的《中蘇關係史綱》(新華出版社,1997,以下簡稱《史綱》)。據《史綱》考證,50年代,從朝鮮戰爭軍事援助、經濟恢復、大規模建設到原子彈、導彈研製,“蘇聯老大哥”給了中國巨大支持。中國從蘇聯得到了數量可觀的裝備、貸款和科技資料。 1949年後的12年間,先後有18000名蘇聯專家在華工作。中國的第一個五年計劃期間,蘇聯把對社會主義國家科技援助總數的一半給了中國。由於蘇聯幫助,中國的“一五計劃”才得以全面完成。

情同手足,是那時中蘇關係的一面。另一面是齟齬、猜忌、利益交換。締結友好同盟互助條約,是毛澤東與斯大林“扳手腕”的結果,中國迫使蘇聯放棄在東北的利益,被毛稱為“虎口奪食”。而中國為中蘇同盟付出的代價極為高昂。中國在百廢待興之時被迫捲入朝鮮戰爭,中國對蘇聯援助的交換籌碼,不能不包括死於朝鮮的20萬血肉之軀。

中蘇關係的“蜜月期”,從1954到1958約為5年。這期間,蘇聯新領導人赫魯曉夫對中國的支持數度升溫(例如核援助)。而每一次升溫,都與赫魯曉夫遇到社會主義陣營內部危機和黨內鬥爭危機時得到中共的力挺密切相關。

在人民日報1957年7月5日一版的這則報導背後,有一個重大史實。此前,由於中國在波蘭、匈牙利事件中對蘇聯的政治支持,蘇聯對幫助中國進行原子彈、導彈研製的謹慎態度有所鬆動。當美蘇禁核、限核談判深入,蘇聯對中國和平利用原子能與核武研製的設限越來越明確時,蘇聯發生了6月的黨內鬥爭。赫魯曉夫以非常手段製服對手後,亟需中共支持。毛澤東反應迅速,第一時間表態支持,並決定人民日報全文刊發蘇共的決議。毛澤東雪中送炭,赫魯曉夫投桃報李,立即對援助中國“兩彈”表現出積極性。 10月,中蘇正式簽署《關於生產新式武器和軍事技術裝備以及在中國建立綜合性原子能工業對協定》(《史綱》P191-193)。

這段時間,中蘇友好是中國命運所繫的大局。普通國民間的友誼是真實的,蘇聯文化潮水般湧入,培植了一代人的蘇聯情結。而有獨立思考,對“蘇聯老大哥”流露過微詞乃至直言批評的人,則在1957年以“攻擊蘇聯”的罪名被打成右派。

中蘇結盟,蘇為盟主。 “以蘇聯爲首”的提法頻頻見諸報端。我發現,早在1951年,中國報刊上就有“蘇聯是老大哥,咱們中國就是老二哥”的說法(郭沫若:《光榮屬於科學研究者》,1951年第一期《科學通報》)。斯大林死後,以毛澤東為代表,“老二哥”的地位日益顯要。沈志華記述,當時流傳著這樣的話:在全世界的共產主義運動中只有一個理論家、哲學家,就是毛澤東,而赫魯曉夫只是一個實干家,是一個種玉米的實干家(《史綱》P244)。

坐二望一,老二哥急於改變“政治大國,經濟小國”的現狀,試圖在老大哥的樣板之外另創模式。 1958年下半年後,老大哥與老二哥的關係日趨微妙。蜜月到此結束。

“蘇聯老大哥”一詞在人民日報第一次出現是1949年9月22日,最後一次使用是在1961年8月10日。生命週期近12年。

II. “赫魯曉夫修正主義”

相關詞:“全民國家”、“全民黨”、“和平共處和平過渡和平競賽”、“土豆加牛肉”

2018年客居德國,我常去一間小餐廳,喜歡那裡的濃湯“古拉什”(Goulasch)。我哪裡知道,這“古拉什”和“赫魯曉夫修正主義”還有莫大關係。

“修正主義”一詞內涵龐雜。在國際共運的語境裡,首先是指第二國際伯恩斯坦、考茨基等人的思想;1949年後,中共和蘇聯老大哥一起批判過美國的“白勞德修正主義”、南斯拉夫的“鐵託修正主義”。人民日報曾專門解釋過“修正主義”一詞:“修正主義是工人運動中改良主義者的一種哲學理論。”(1956年12月25日第6版)

到60年代,輪到赫魯曉夫戴“修正主義”帽子了。

這幅1959年毛澤東與赫魯曉夫的照片有點意思。老大哥和老二哥,彷彿在一個競技台上較勁。

蜜月期兩人就曾多次較勁。毛是麻煩製造者,擅長製造緊張空氣,最令赫魯曉夫光火的,是毛策劃砲擊金門,不但對他秘而不宣,還利用他訪華給世界“中蘇共謀”的假象。赫前腳走,毛後腳萬炮齊發。毛成功地在美蘇間搞事製造台海緊張,赫吞下苦果,還不能不公開給中國撐腰(《史綱》P232)。

所謂“赫魯曉夫修正主義”,西方稱“赫魯曉夫主義”(Khrushchevism)。舉其大端,一是清算斯大林獨裁專制(毛對此既喜且憂),二是緩和與西方關係,三是反對暴力革命,主張“和平共處”、“和平競賽”,實現由資向社的“和平過渡”。這是赫魯曉夫1959年各種講話的中文版:

赫魯曉夫的種種言行令毛不快,但導致兩國關係破裂的導火線,卻與中國內政密切相關。 1958年,雄心萬丈的毛澤東發動大躍進、人民公社運動,企圖用舉國軍事化體制,彎道超車,卻嚴重受挫,把中國帶入大饑荒。在黨內,大躍進受到彭德懷批評,國際共產陣營,蘇聯提出質疑。 1959年的這種“內外夾擊”,毛絕不能忍受。

赫魯曉夫的照片最後一次出現在人民日報,是在1960年1月16日:

毛最初把赫稱為“半修正主義”,但中蘇在一系列事件中的分歧無可逆轉;而國內政策調整(糾左),使毛受到挑戰。 1962年秋,他開始反擊。對內大講階級鬥爭,對外批判修正主義——這實為攸關權力的同一件事。毛是善於設置議題的謀略大家,一個“修”字,被他牢牢抓住,成為政治鬥爭的按鈕。

1963年5月,毛在杭州主持召開中央常委擴大會議,會議總題目是“反修防修”。 1963年10月5日,人民日報首次出現縮略語“反修”,1964年2月13日,首次出現“防修”。

從1963年9月6日到1964年7月14日,中共以人民日報和紅旗雜誌編輯部名義,連發9篇長文批判蘇聯修正主義,史稱“九評”,分別是:《蘇共領導同我們分歧的由來和發展》、《關於斯大林問題》、《南斯拉夫是社會主義國家嗎? 》、《新殖民主義的辯護士》、《在戰爭與和平問題上的兩條路線》、《兩種根本對立的和平共處政策》、《蘇共領導是當代最大的分裂主義者》、《無產階級革命和赫魯曉夫修正主義》、《關於赫魯曉夫的假共產主義及其在世界歷史上的教訓》。最後兩篇,標題點名批赫。

在中國,誰被列為批判對象,立遭污水淹沒。 1963年後,蘇聯的形象窮凶極惡,連小學老師都在課堂說,我們今天困難,是因為蘇聯逼我們還債。沈志華稱,他沒有看到任何歷史文獻關於追逼還債的記載(《史綱》P144)。還有個流傳甚廣的說法,赫用“土豆燒牛肉”來定義共產主義。 “九評”稱:

……赫魯曉夫的“共產主義”,就是“土豆燒牛肉的共產主義”,就是“美國生活方式的共產主義”……

赫氏讀到此句,會“丈二和尚摸不著頭腦”。這詞語原來翻譯不准確。 1959年底他訪問匈牙利,在群眾大會上開玩笑,說到了共產主義,匈牙利就可以經常吃古拉什了。古拉什是匈牙利菜餚,也就是我在德國吃過的那種含牛肉和土豆的濃湯“Goulasch”。新華社《參考消息》的編輯在匆忙中誤譯為“土豆燒牛肉”,未料大行其道(人民網: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/4600171.html ),成為批判“赫魯曉夫修正主義”的重要靶子。

1965年,毛澤東賦詞《念奴嬌.鳥兒問答》:

鯤鵬展翅,九萬里,翻動扶搖羊角。

背負青天朝下看,都是人間城郭。

炮火連天,彈痕遍地,嚇倒蓬間雀。

怎麼得了,哎呀我要飛躍。

借問君去何方,雀兒答道:有仙山瓊閣。

不見前年秋月朗,訂了三家條約。

還有吃的,土豆燒熟了,再加牛肉。

不須放屁!試看天地翻覆。

這首詞後來被譜曲,成為交響樂伴奏的大合唱。唱到“土豆燒熟了,再加牛肉”,忽有一男高亢激越地斷喝:“不許——放!屁!”合唱遂至高潮“試看天地翻覆”。

天地果然翻覆。對中國,最大的翻覆莫過於文革。 “赫魯曉夫修正主義”的內涵和外延迅速擴展。批判的砲口從對外轉而對內。

文革,國家主席劉少奇被打倒整死。未公開點名時,黨報以“中國的赫魯曉夫”指代。 1968年底公開點名後,亦簡稱“劉修”。

對“赫魯曉夫修正主義”的批判,無疑是文革的輿論準備。這些高舉高打的檄文,強詞奪理,卻文采飛揚,非後輩毛左的文字所能望其項背。

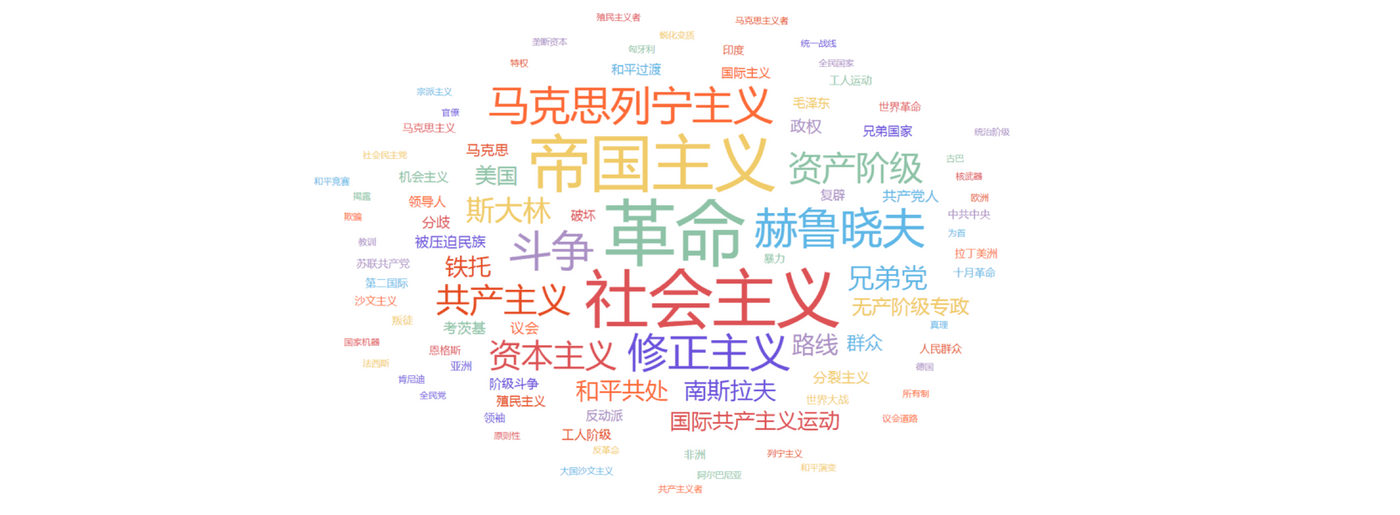

從話語分析的角度,近20萬字的“九評”可視為彌足珍貴的“中蘇論戰語料庫”(中方)。詞頻雲圖顯示:

頻率最高的是“革命”,出現778次。 “赫魯曉夫”出現了443次。 “修正主義”421次。 “無產階級專政”165次。這一群如警鈴般反复震蕩的詞語,規訓了一代人的意識,使之順理成章投身文革狂潮。一些文革常用語在九評中也現端倪:“新的資產階級”、“野心家、陰謀家”、“資產階級法權”、“兩條路線鬥爭”、“大鳴、大放、大辯論”甚至“文化革命”(該詞指思想戰線革命,語義接近但不完全等同於後來的“文化大革命”)。

1964-1979,“赫魯曉夫修正主義”在人民日報上的生命週期為16年。

III . “社會帝國主義”

相關詞:“勃列日涅夫”,“新沙皇”,“社會法西斯主義”,“陳兵百萬”,“克格勃”,“有限主權論”,“國際專政論”,“超級大國”

“社會主義”和“帝國主義”,你死我活的兩個主義,竟然可以合二為一。 1968年,蘇聯出兵捷克斯洛伐克,人民日報上出現了“社會帝國主義”一詞。

這個詞早年有過,是譴責“打著社會主義旗號支持帝國主義”的西方國家社會民主黨的,因為不常用,我輩不知道,以至從廣播裡聽到“社會帝國主義”,頗感震撼。

1969年3月,中蘇在黑龍江珍寶島爆發邊界武裝衝突。 3月5日這張解放軍報,和我有特殊的關係:這是我參軍的第一天。

軍營如火山噴發。開飯時,操著河南、江蘇、安徽各地方言的新老戰士輪番站到飯堂中央,幾乎是吼叫著,宣讀請戰書,“打倒蘇修社會帝國主義!”口號聲震屋瓦。當時的感覺,明天就要開赴前線!

1969年8月13日,新疆裕民縣鐵列克提地區再次爆發中蘇武裝衝突。

解放軍這次吃了大虧。軍營氣氛遠比珍寶島事件時低沉悲壯。大戰彷彿一觸即發。

1970年1月1日,黨報元旦社論《迎接偉大的七十年代》傳達了毛“最新指示”:“ 全世界人民團結起來,反對任何帝國主義,社會帝國主義發動的侵略戰爭,特別要反對以原子彈為武器的侵略戰爭!如果這種戰爭發生,全世界人民就應以革命戰爭消滅侵略戰爭,從現在起就要有所準備!”

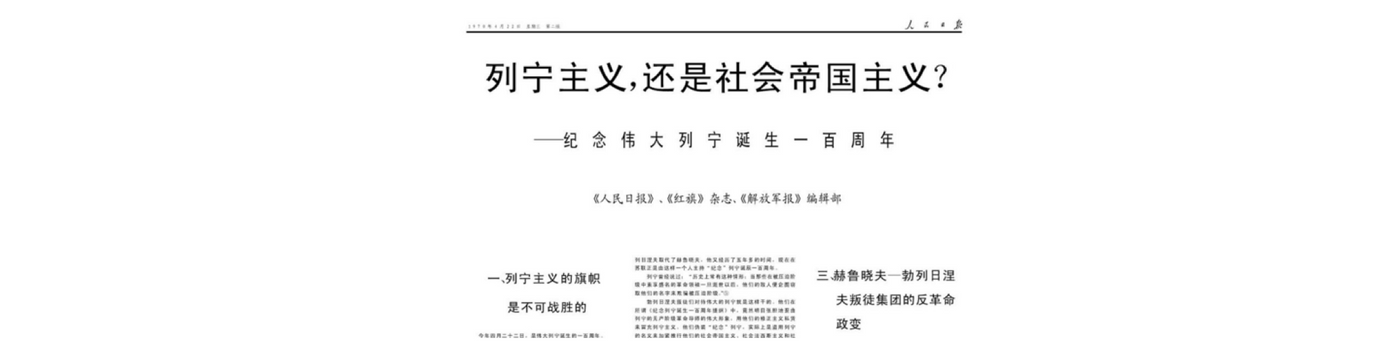

1970年4月22日是列寧誕辰100週年,這是當日的人民日報:

蘇聯已取代美國,成為最危險的敵人。媒體開始使用一整套全新詞語描述這個從前的老大哥:在中蘇、中蒙邊境,蘇聯“陳兵百萬”,隨時準備發動突然襲擊(“狼來了”的警告,幾分為實幾分為虛,後世當明察。);蘇聯當局是“新沙皇”,他們打著“有限主權論”、“國際專政論”的旗號,動輒欺負東歐小兄弟;他們用“克格勃”等可怕的特務機構,鎮壓本國人民,已淪為“社會法西斯主義”……

彼時中國正深陷文革內亂。恐怕毛澤東始料不及,原本貼到蘇修頭上的“社會法西斯主義”,傳播過程中發生異化,成為體制內反毛勢力和民間反專制力量的話語武器。

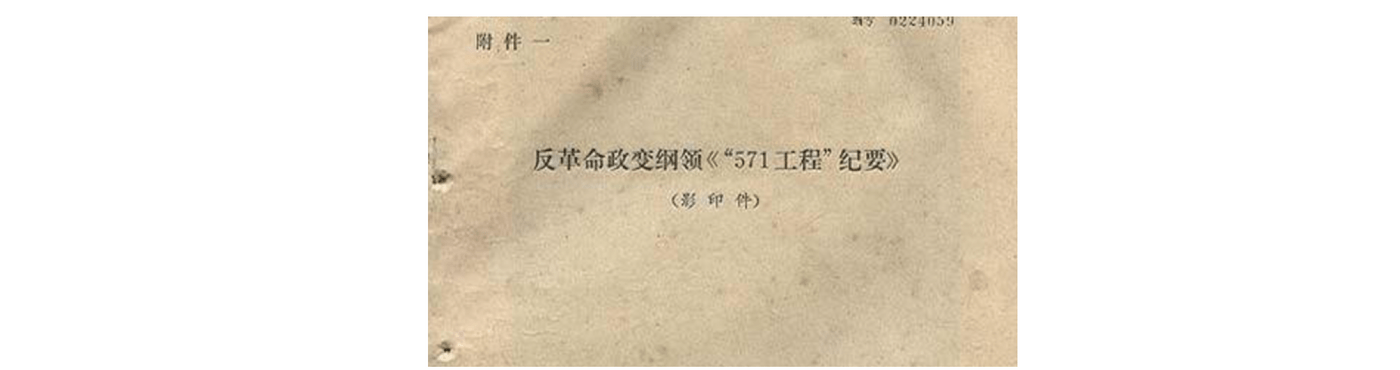

1971年“9.13”,林彪“爆炸”。批林運動中,中共公佈了所謂林的“政變綱領”——“五七一工程紀要”。這是從空軍搜繳到的一本筆記,裡面有大量反毛、反文革言論。

和毛的預判相反,看到這個材料,包括下鄉知青在內的大批青年人,非但未被煽起對林的仇恨,反而對紀要中的文字暗暗叫絕——

他們的社會主義實質是社會法西斯主義

他們把中國的國家機器變成一種互相殘殺,互相傾軋的絞肉機式的

把黨內和國家政治生活變成封建專制獨裁式家長制生活

“社會法西斯主義”一詞同樣出現在1974年11月10日廣州北京路口的一張2.6萬字大字報《關於社會主義的民主與法制——獻給毛主席和四屆人大》上。

在這份反極左、反專制、呼喚民主權利的大字報中,作者“李一哲”寫道:

黨內走資派和野心家的社會基礎是從特權孵化出來的新生資產階級,在現代中國的社會條件下他們只可能搞封建性的社會法西斯專制……

早在六十年代初期,毛主席就向全黨全國人民警告了社會法西斯主義的危險。他告訴我們,如果我們這樣的國家發生復闢,那就不是一般的資產階級專政,“而且會是反動的、法西斯式的專政”……

“五七一工程紀要”和“李一哲大字報”所用的“社會法西斯主義”,對現實的描述貼切準確。事實上,中蘇這對仇敵,其製度有同構性。那時我不知道,多少年裡被我們叫做“德國法西斯”的納粹主義,“納粹”二字的意思也是“國家社會主義”。

人民日報上的“社會帝國主義”,從1968年出現到1982年消失,生命週期近14年。

IV.改革與新思維

相關詞:“戈爾巴喬夫”,“鄧小平”、“正常化”,“公開性”,“社會公正”,“人道主義”,“8.19政變”,“蘇聯解體”,“蘇共亡黨”

1979年,中國和越南打了一仗,我因此成為前線記者。那時我們密切注意蘇聯的動向。這是一場沒有空軍掩護的傷亡慘重的地面戰爭——我方戰機一旦升空越界,就可能令蘇聯捲入,使戰爭升級。

1982年,人民日報還在稱蘇聯爲“社會帝國主義”,而國內政經已發生深刻變化;而蘇聯的變化也將到來。從這年開始,4年裡,三任蘇共總書記先後病逝,戈爾巴喬夫上台。伴隨國家關係正常化進程,戲劇性的一幕在80年代中期出現了。一個激動人心的詞語,把中蘇這一對從前的兄弟後來的死敵,緊緊吸引到一起:“改革”。

中共黨媒上,這種吸引被淡化。大量報導的是互訪、談判。但在知識界,關於改革的資訊傳遞和交流空前活躍——這是我的親歷。

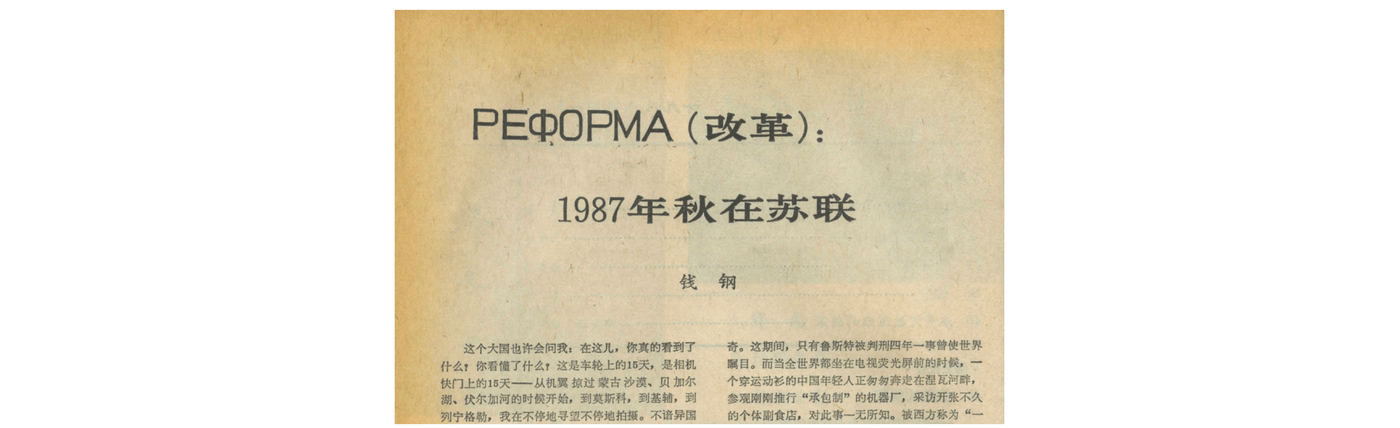

1987年,我參加中國作家代表團訪蘇,《報告文學》雜誌1988年第一期留下了我的記錄:

1987年是蘇聯十月革命70週年。這年,戈爾巴喬夫寫成《改革與新思維》)一書。

蘇聯改革和中國改革“畫風”不同。吸引中國知識分子的,是他們自上而下的政治鬆動。對媒體人,這包括“公開性”口號推動的言論開放。

大膽敢言的周報《莫斯科新聞》,當時被稱為“改革的旗艦”。我提出去訪問,開始以為他們會層層報批,沒想到,電話打過去,半小時就回复:非常歡迎!

我和代表團的翻譯、北師大南正云教授同去,在報社門前我拍下了這樣一幕:

人們在閱報欄前翹首圍看的,是一篇題為《戈爾巴喬夫的三個危機》的文章。作者用討論的口吻,亦有批評的詞句。那一幕對我震撼強烈。多年後我在《南方周末》說,我追求新聞理想的有限目標,是在南周刊出例如《江澤民同志的三個難關》這樣和領袖平等商榷的文章。

人民日報報導了《改革與新思維》的出版,溫度不高:

雜誌較為活躍。 1988年第2期《黨建》雜誌選登了《改革與新思維》的內容:

這是北大《政治研究》對專題研討會的報導:

《群言》1988年第6期刊登的文章,明確提出可以藉鑑戈的思想。

1989年5月16日,以鄧小平和戈爾巴喬夫在北京會面為標誌,中蘇“結束過去,開闢未來”,實現兩國關係正常化。

除了談論國家關係,這兩位為西方所矚目的共產國家改革領袖,對改革有一番對話。由於會見地點不遠處正在發生迅速激化的事件,此番對話被喧囂淹沒。

鄧戈改革對話,至少有三種記錄。收錄於鄧選中《結束過去開闢未來》的文字,和戈爾巴喬夫回憶錄《生活與改革》中的有關段落大致相同,《史綱》認為戈的引述更全面。

戈爾巴喬夫當時沒有想到,鄧小平主動談起對馬列主義的看法。他說,當年的中蘇論戰,雙方都講了許多空話。鄧強調,自馬克思主義誕生以來,已經100多年了,世界上發生了巨大變化,推動了在不同國家新條件的產生。馬克思本人也不能回答在他逝世後出現的許多問題。列寧也沒有能力回答所有的問題(轉引自《史綱》P449)

鄧談到了政治體制改革。 《結束過去開闢未來》的最後一句,鄧說,他“還沒有能夠實現的,就是廢除領導職務終身製,這是製度上的重要問題。”

第三種記錄,出自熟諳中文的蘇聯《真理報》老記者歐福欽。他當時是戈的隨員。他回憶:

……戈爾巴喬夫與鄧小平的歷史性會見中,我沒有被請出會見大廳。我聽到戈爾巴喬夫說:“鄧小平同志,我認為,我們應當用推土機把這種政治制度全部剷除,從頭開始建立市場經濟!不這樣做的話,我們進行的所有改革都將埋入沙堆。”鄧小平認真地聽了他的話,說:“我不完全同意您,戈爾巴喬夫先生。我們正在一條顛簸的鄉村道路上行駛,這也就是集中的計劃經濟。兩公里之外能看見一條現代的大公路——市場經濟。想要轉去那條路上,我們不得不有一段時間在泥濘的道路上顛簸搖擺,因此沒有方向盤是不行的。”

以上史料,出自《涅瓦時報》記者米哈伊爾·丘爾金采訪歐福欽的文章:《“沒有方向盤是不行的”》,殷立譯。

1989年春夏,曾陪同我訪問的蘇聯翻譯尤拉,正在北京學習。他憂心我的處境,到處找我。一些天后,見到我時他說:“快了,坦克也快要開進莫斯科了……”

1991年8月19日,莫斯科發生“8.19事件”。人民日報報導:

從新聞措辭(“根據蘇聯憲法”)的傾向看,中國黨媒站在哪一邊是清楚的。

“100米外的莫斯科河橋頭,停著7輛T-80坦克,”新華社原駐莫斯科記者盛世良回憶,“但我感覺苗頭已經不太對了,……坦克上插的是紅白藍三色旗,而不是鐮刀錘子紅旗,我問在坦克上的士兵怎麼回事?他告訴我,在昨天晚上,列別德少將就已經率領我們'改旗易幟'了。”盛回憶,“分社值班的同志認為這一情況同國內的預測相反”。

“12月25日,當戈爾巴喬夫宣布蘇聯解體的那一刻,沒有人感到詫異,也沒有人為此哀傷,大家都很平靜。……”新華社原駐莫斯科分社社長萬成才回憶:“當蘇聯國旗從克里姆林宮降下來的時候,我們迅速趕到紅場,卻什麼也沒發生,一切都是那麼正常,可真實情況是一個國家消失了。雖然我們早已料到,但蘇聯民眾的若無其事還是讓我們很驚訝。”( https://view.qq.com/a/20121024/000038.htm )

1987-1989,戈爾巴喬夫的“改革與新思維”在人民日報上的生命週期僅3年。此後,他的名字在人民日報零星出現,有文章嚴厲批判“新思維”、沉痛總結蘇聯“亡黨亡國”教訓。黨內堅持專政的人們,形成“反戈防戈”共識。

毛左網站“復興網”記述鄧戈對話,連鄧也一併批判,認為面對戈的“推土機論”,“鄧小平竟然不惱不怒,不批不駁,反而與對方商量怎麼辦才更好些”( http://www.mzfxw.com/e/action/ShowInfo.php?classid=18&id=67982 )

V. “戰略協作夥伴”

相關詞:“葉利欽”,“江澤民”,“普京”,“胡錦濤”,“習近平”

1989年至2019年,中蘇(中俄)就兩國關係發表了7個聯合公報和13個聯合聲明。公報和聲明的關鍵詞,1989是“正常化”;1991是“友好,睦鄰,互利合作”;1995是“建設性夥伴關係”;1996年後是“戰略協作夥伴關係”。

2001年,江澤民訪俄,和普京簽署《中俄睦鄰友好合作條約》(條約全文見2001.7.17人民日報)。該條約解決了糾纏兩國多年的邊界問題。

原駐蘇大使李鳳林稱:“沙皇俄國通過不平等條約侵占了大片中國領土,……儘管確定中蘇邊界的條約是不平等的,中國方面仍將以這些條約為基礎切實解決邊界問題,並不要求收回俄國侵占的150萬平方公里領土。現在邊界問題已經徹底解決,歷史問題不會再對兩國關係產生干擾。”(《史綱》序)

人民日報稱:《中俄睦鄰友好合作條約》不同於20世紀50年代的具有結盟性質的《中蘇友好同盟互助條約》,它強調中俄兩國發展戰略協作夥伴關係的重要原則是“不結盟、不對抗、不針對第三國”(2002.7.14.3版)。

最重要的“第三國”無疑是美國。事實上,1997-1998,克林頓時期,中美也曾互稱“建設性戰略夥伴”。及至小布什上台,把中國定位為“戰略競爭對手”,中美關係遂滑向低谷。而中俄關係的升溫則突破了許多人的預估(或審慎警覺)。

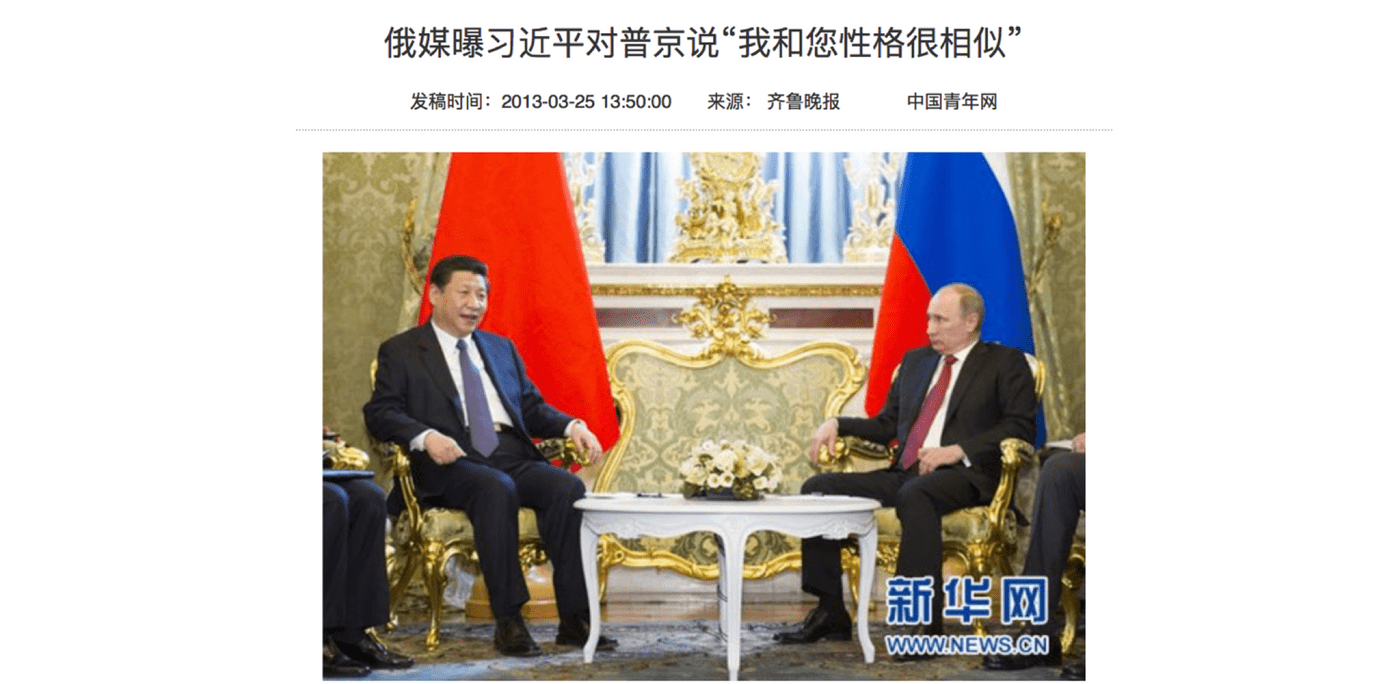

2007年,“戰略協作夥伴關係”前面增加了“全面”二字。 2013年,外交新聞中的一條花絮,傳達出不尋常的信號:

2013年至2019年,中俄每年發表一個聯合聲明。 2013的標題:關於合作共贏、深化全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明;2014:關於全面戰略夥伴關係新階段的聯合聲明;2015:關於全面深化戰略協作夥伴關係、倡導合作共贏的聯合聲明;2016:“聯合聲明”前無修飾語;2017:關於進一步深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明;2018:“聯合聲明”前無修飾語;2019年:關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。

中共19大後的政治詞典中,“新時代”,即“習時代”。這個新加的符號強調:中俄關係,是習近平國際大棋盤的重要佈局。人民日報描述中俄關係是“搬不走的好鄰居,拆不散的真夥伴”。

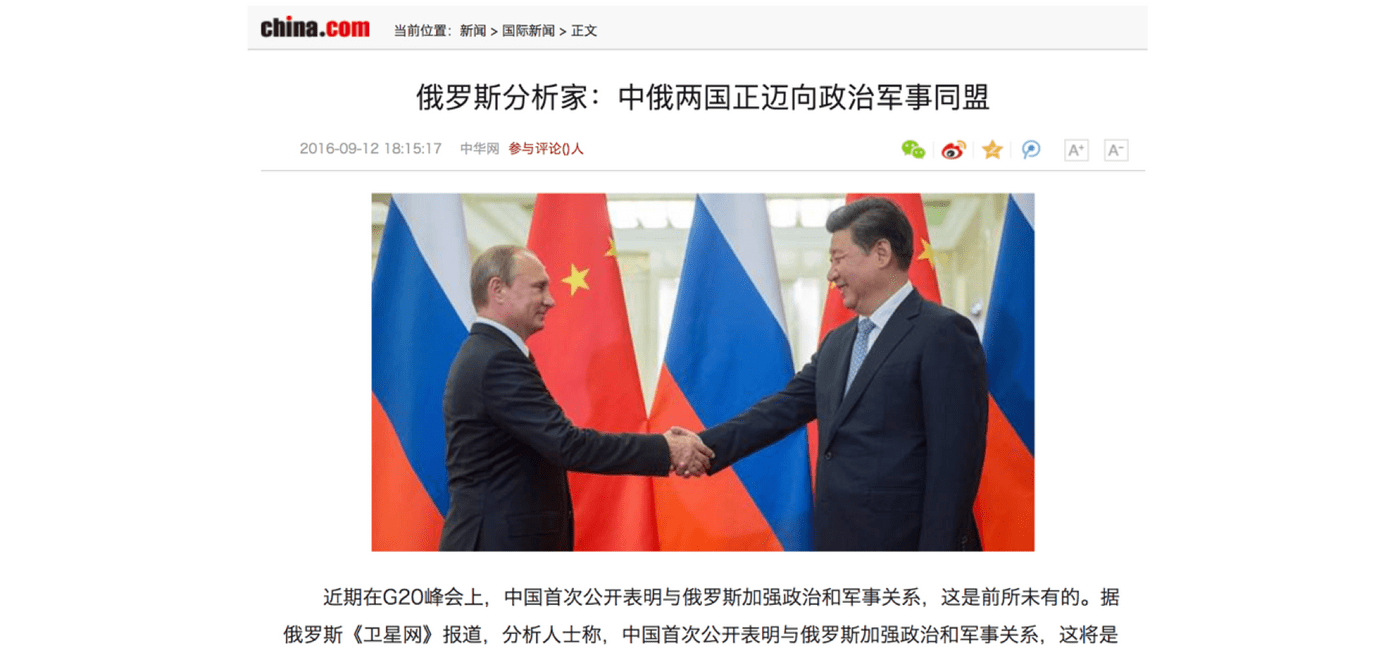

2016年,在習獲得“核心”地位前不久,有人已註意到中俄軍事關係的最新動向:

江澤民任上,中俄軍事關係已見端倪。 1997年11月12日發表的中俄聯合聲明稱:“發展軍技領域的關係是雙邊合作的一個重要組成部分。”

胡錦濤任上,2012年6月7日發表的中俄聯合聲明提出:“增進兩軍傳統友誼,深化兩軍各層次、各領域合作,開展旨在提高兩軍協同能力和促進地區和平、安全與穩定的聯合軍事演習。”

2013、2014、2015,三個聯合聲明沒有提及軍事合作。

2016年中俄聯合聲明提出“發展中俄軍事交往與合作,加强两軍傳統友誼,將其視為中俄全面戰略協作夥伴關係重要組成部分。”

2017年中俄聯合聲明提出“發展軍事和軍技領域交流與合作,加強軍事互信,推進兩軍現有合作機制不斷深化,共同應對地區和全球安全威脅。”

2018年中俄聯合聲明提出“中俄雙方願繼續加强两軍戰略溝通協調,完善兩軍現有合作機制,拓展軍事和軍事技術領域務實合作,攜手應對地區和全球安全挑戰。”

2019年6月6日人民日報發表的中俄聯合聲明稱:“繼續加强两國防務部門和軍隊戰略溝通,深化軍事互信,加強軍技領域合作,開展聯合軍事演習,完善各層級各領域務實合作機制,推動兩軍關係提升至新水平。”

“(中俄)戰略協作夥伴”自1996年始,在人民日報上已使用22年,超過了1949年後的4頂帽子。如果“政治軍事同盟”成為事實,那麼,2021年到期的《中俄睦鄰友好合作條約》的“不結盟”原則將被突破。似曾相識燕歸來?

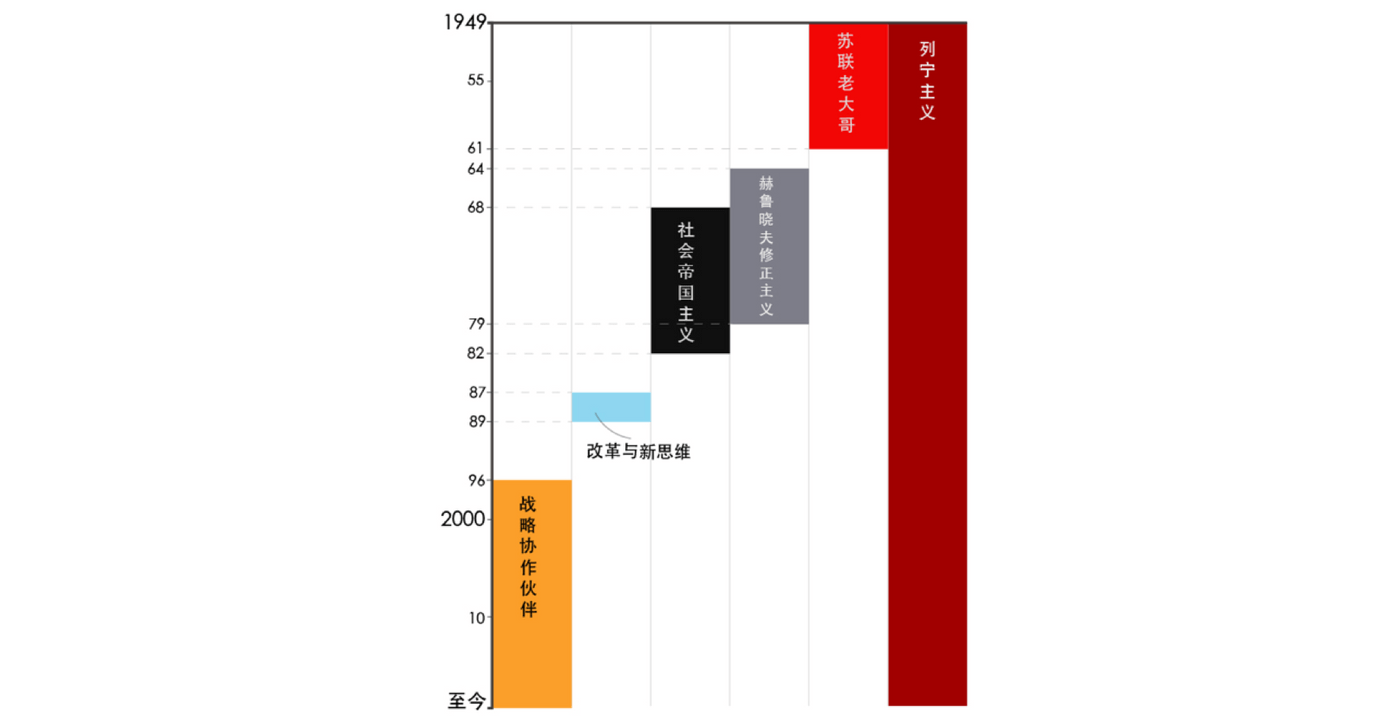

VI.詞語生命縱觀

五頂帽子,串起1949以來中蘇(俄)關係史。而其間的“壽星語”,則非“列寧主義”莫屬。 “五頂帽,一面旗”在人民日報上的生命週期如圖:

“列寧”、“十月革命”、“列寧主義”,這些詞語原本是連結中蘇兩黨、兩國的紐帶。但在關係破裂時期,“列寧主義”恰恰是中共刺向蘇共的利刃。列寧主義的核心暴力革命、無產階級專政,在俄羅斯已被拋棄。在中國,卻相反。

沒有人會把普京看作列寧的傳人,眾所周知,普京要承繼的是伊凡雷帝、彼得大帝。想了解普京對列寧的態度,搜索“普京列寧”可以發現許多資料。 2005年5月5日,普京在接受德國ARD電視台和CDF電視台採訪時說:“從獨裁中解放出來並不一定伴隨著國家的分崩離析。……不為蘇聯崩塌惋惜的人是沒有良心的,而想恢復蘇聯的人是沒有頭腦的。”

此話非普京原創。蘇聯解體後,包括俄羅斯總統葉利欽、哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫、烏克蘭前總統庫奇馬等多位官員和知名人士說過類似的話。

上面的網頁說明中國毛左不糊塗:老普不是自己人。

總有一廂情願的人。 2018年底紀念改革開放40年,人民日報在12月14日、16日兩次引用《真理報》紀念十月革命100週年的文章《十月光芒指引未來》,稱該文指出“中國的成就讓人們依然寄望於'十月的光芒'”。

我核查了該文。文章發表於2017年11月7日,作者是俄羅斯共產黨主席久加諾夫。文中沒有人民日報引述的那句話。作者是這樣寫的:

今天十月革命的主要成果——蘇聯,已經不存在了,我們沒能珍惜它。它遭到背叛性的破壞。時光不會停步,資本主義從一個危機跨向另一個危機。它催生了恐怖主義,開啟了新的戰爭。走出絕境的路線只有社會主義,而這並不是烏托邦。十月革命的遺產鼓舞了諸多國家,中國和越南取得了巨大成就,古巴、朝鮮、委內瑞拉仍在頑強堅持,白俄羅斯兄弟的經驗具有教育意義。 (殷立譯)

久加諾夫曾4次參加總統競選。他領導著反對黨。他可以在媒體自由發表異見。這一切都說明,今日之俄羅斯,絕非昨日之蘇聯,和中國的“性格”也大不相若。久加諾夫主席把中國改革開放的巨大成就歸功於十月革命,這對既要專政又要市場的人來說很受用;但他把中國和朝鮮、委內瑞拉視為同類,不免令人尷尬。

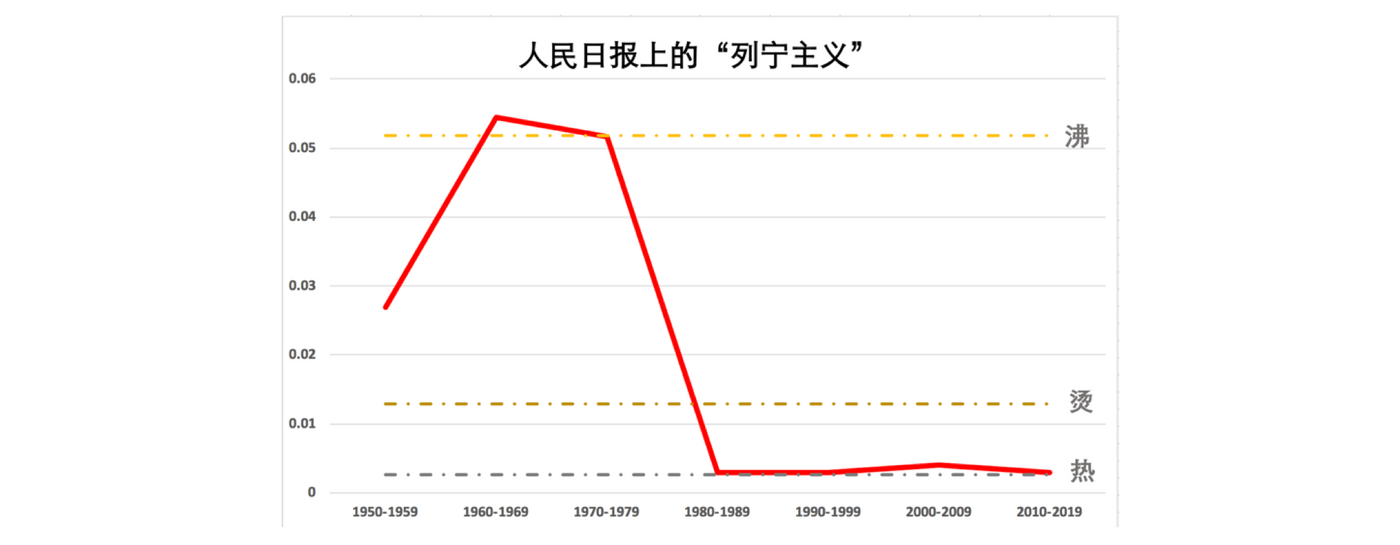

其實正如朱學勤教授所言,Marxism-Leninism(馬克思列寧主義)已經變為Market-Leninism(市場列寧主義)。根據中國傳媒研究計劃的黨媒語溫測定標準,50年代人民日報上“列寧主義”的語溫為燙,60年代為沸,70年代接近沸,80年代開始的4個10年,語溫降為熱:

沸、燙已成往事,主義熱度猶存。它與政治體制一樣,屬於“不該改的、不能改的堅決不改”的範疇。在此大框架下,中俄關係將走向何處?

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!