表现、再现与在场──身体与影像对峙的三种可能样貌《毛月亮》、《家》、《重述:街角的凶杀案》

戏剧2019–05–13 云门2、Christian Rizzo、Milo Rau

《毛月亮》

演出:云门2

时间:2019/04/13 19:30

地点:卫武营国家艺术文化中心歌剧院

《家》

演出:克里斯汀‧赫佐时间:2019/03/29 19:30

地点:国家戏剧院

《重述:街角的凶杀案》

演出:国际政治谋杀学院、导演米洛.劳时间:2019/04/05 19:30

地点:国家戏剧院

文 — — 罗倩

一、看身体还是看影像? 《毛月亮》

回到演出一开始,看到灯光以秒调节宽幅不大的可见视域,舞者身体的群聚表现非人的拟生物态,像爬虫类、像蜈蚣的动,这个像生物般的群聚后来再也没有出现过。倒是在上方萤幕下降后,群体散开为人的身,展开后来群体与群体相互靠拢、独舞或群的旁观。 《毛月亮》就整个舞蹈身体的表现来说,是相当行云流水、甩放自如的,身体动能的强度与张力一直在。但对我来说,问题可能不是音乐先行而后编舞,【1】而是舞台上的影像装置正一步步侵蚀着舞者的身体。

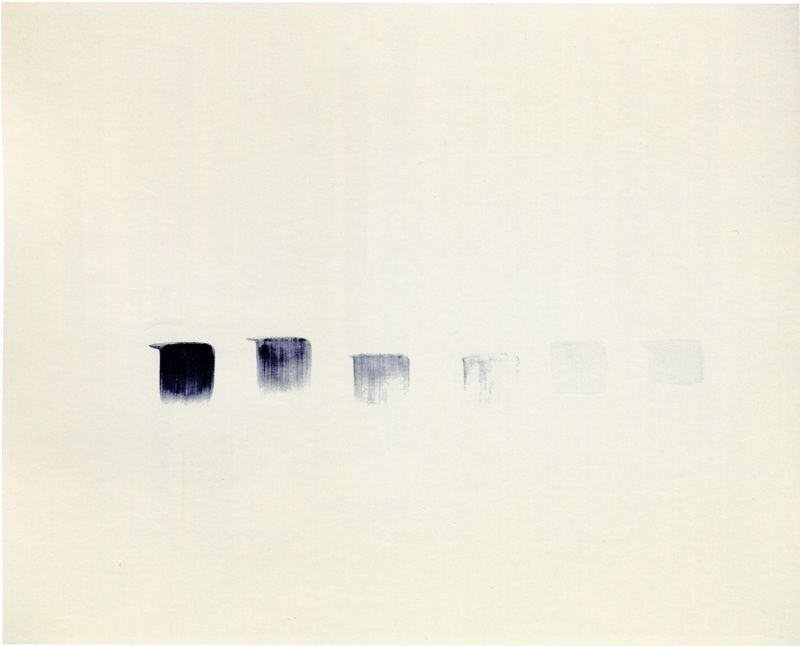

《毛月亮》因为巨幅的影像装置,使舞台上出现了两种身体:再现的影像身体与在场的舞蹈身体。再现的影像身体像是巨大的背后灵般缠绕、笼罩着舞蹈的身体。不管是影像的横空出世或是作为舞台背景的植入,视觉效果确实令人难忘;而影像迷惑视线的催眠力量,已经大幅盖过了舞台上舞蹈的身体──人。影像多是局部躯体──手、腿、脚、脸──尤其是巨大到和舞台镜框高度等高的那尊男性裸体静静伫立在舞台上,我的目光几乎都在它身上。以静态的影像之姿被安放,其中一段舞者围绕着巨碑影像跳舞、祭仪,就像《2001太空漫游》(1968)的巨石方碑,只不过在《毛月亮》中成了LED之光的萤幕之神。或许是首演场坐在歌剧院二楼位置的观看距离,舞蹈身体与影像身体比例的极度失衡,局部的影像躯体与舞蹈的整身落差,萤幕之光几乎取代了人的身体。影像对舞蹈的干扰与压迫,与困在影像中赤裸的人与群,以及舞台前方镜面地板倒影反射的舞者身体,收束在结尾浓黑的雾,久久无法散去……,最后成了影像之神的再现取代在场身体的隐忧。在舞蹈的身体与影像的身体对峙之下,影像装置「物」的强烈特性,竟取代「人」成为永恒,而物的不灭,更显人身体的渺小与脆弱。 《毛月亮》呈现了人对影像的巨大崇拜,对它的抵抗是无能为力的。

看了《毛月亮》在卫武营首演后,一个挥之不去的问题是:该如何看待影像(Image)在舞蹈作品中的位置,以及舞台上观众目光注视的焦点,究竟是影像还是舞蹈?换句话说,《毛月亮》的主体是作为「影像的身体」?还是作为「舞蹈的身体」?

当代社会的人(至少在台湾),对手机的依赖成瘾与便利使用的程度,已远远取代原本身体实际可用的大部分能动性,于是身体在现实空间中僵化黏滞在原地,近一步强化了我们的视觉与手指头灵巧滑移的「触碰」能力。

在这样的思考路径之下,如何看待表演艺术里舞蹈与科技的关系?舞蹈的身体作为实在的、需要长时间身体训练并强调技艺的身体,在强大影像装置的并陈之下,反过来质问人为什么要跳舞?如果这是一场无法抵挡的影像瀑布,彰显影像屏幕对人现实存有的在场遮蔽;于是,舞蹈的身体作为在场的身体不只被遮蔽,而我们也更偏爱注视闪耀发亮着的那副虚拟性的影像身体。影像的身体魅力是否已经远远超越舞蹈的身体?还是说有另一种可能的想法是,如耿一伟曾对苏文琪《LOOP ME》(2009)结合影像与舞蹈身体的评论结语「少了身体呼吸,数位存在没有意义。」【2】影像中的苏文琪是因为苏文琪的「在场」而有意义,少了在场的苏文琪,影像的魅力也随即消失。

二、没有影像却恍若影像之感──《家》的闪烁与白灯光

顺着影像在表演艺术中的可能位置,可以克里斯汀・赫佐(Christian Rizzo)《家》作为例子。 《家》的身体语汇不像《毛月亮》可以清晰看到/解读到舞蹈背后属于地域性的,且是我们熟悉的民俗的身体语汇。 《家》可能比较是依观者对法国文化来到台湾所产生的各自诠释想像(意思是,较难单纯以直观来理解身体如何、为何以及为什么是这样「动」的文化差异)。不过,就「家」的命题与编舞家的表现手法来说,并没有难以跨越国界的展演问题,也给了观者极大的解读空间。我自己很喜欢舞者在舞台上将土堆铲起而后洒落的段落,扰动观者的身体嗅觉与感受冰凉空气中传来的土味──风土气味。作品虽然极度简约,但不会冷到观众无法接近作品,好像可以在过程中用眼睛碰触到灯光装置(如同灯光不断地调节亮度与节奏)。

《家》里面也有一段人类围成一个圈圈像是原始部落聚集的身体姿态,舞者戴起各式各样不同的动物面具。因此,把《家》和《毛月亮》连结在一起的意象,或许就是这个原始祭仪的共同安排,却呈现出完全不同的视觉。对我来说,《家》的影像以抽象概念的方式,转化为上头悬吊的灯光装置──宇宙星系,它占据空间中一半的位置,象征的是人类不可或缺的光的来源、整体的结构,以及生活状态的调节,同时装置也是使观众看得见舞蹈身体的必要且充份的前提。两者同以影像的力量来说,《家》的影像虽然以象征寓意存在,但对于影像与科技力量是肯定性的,并试图与之共生,透过舞台上的物质泥土来连系,而影像则是显于无形(变形)之中;对比《毛月亮》对影像布置的强度,《毛月亮》表现的是影像对人的宰制力量──人是无可逃的,甚至直接受困于影像装置之中。

三、在场与再现的并置:以影像放大细节为方法《重述:街角的凶杀案》

难道,就影像的本体来说,只有肯定它或是被它压抑的可能吗?再推得远一点,就米洛・劳(Milo Rau)《重述:街角的凶杀案》来看,它给了观众看黑盒子剧场的另一种可能性。依据社会事件重新踏查,征选一部分素人演员,甚至在舞台上展露作品生成的过程,演员演戏与呈现作品的完整结构成了次要重点,重点则是:剧场──作为一种表演艺术的展演形式,能与现实靠得多近?以及以什么方式靠近?

米洛・劳在做法/行动上是政治的,作品呈现上也是美学的。当我们看到米洛・劳在处理「再现」层次上的细腻与丰富,透过影像的超级写实放大,让观众看得更仔细,也让素人与演员被注视地更深,而影像的超写实不再是如安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)《春光乍泄》(1966)中为了找凶手发现细节,将同一张底片的影像不断放大到得以指认与辨识的程度,造成为了发现细节,整体影像也模糊化了。

在《重述:街角的凶杀案》中,当扮演受害者萨能.贾非(Ihsane Jarfi)父母的演员在舞台上直接退去衣物时,身体的真实性透过直播影像被放大(这个动作以再现影像的方式再强调了一次)。反而因为看得太细腻,感觉到肉体的真实实在,而产生一种真切身体感的认同,投射到扮演演员的角色上。如同他既是演员也是一个普通人/素人。某种程度上,可以说《重述:街角的凶杀案》的特写并不只是要让我们产生情动(affect),如德勒兹(Gilles Louis René Deleuze)在《时间─影像》谈德莱叶(Carl Theodor Dreyer)《圣女贞德》(1928)中的特写的情动力量。米洛・劳更是善用舞台上的即时转播投影,剧场上的特写镜头让所有人都将暴力事件看得更清楚。

然而,这个「看得太真」却没有失控的原因,是米洛・劳在戏剧舞台上给予思考何谓「舞台上的真实」(表现)与「事件的真相」(事实)之间让渡出来的缓冲。若少了影像,《重述:街角的凶杀案》大概无法成为一个完整作品,以戏剧再现(类型)与即时投影(工具)来表现创作议题、来碰触观众也无法成立。 《重述:街角的凶杀案》的影像装置、影像的制造现场、安排与布局,成为暴露了潜在的歧视与行动暴力的无以名之,「影像」是「演员的行动」在「前、后台」并置之间完美的附身与补充,质疑人性与自我道德的力道,才能在剧场以多层折射的相互关系中再现出来。

注释

1、为聚焦全篇于影像论述,把原本对音乐的看法放入在此:《毛月亮》首演当天Sigur Rós同步发行音乐专辑《22° Lunar Halo》,是看舞蹈很新鲜的体验,回家当晚点开iTunes听了好多遍,反覆想音乐与舞蹈的关系。就观看演出的感受来说,乐曲的配置与顺序上,有几段产生声音与舞蹈无法连贯之处。配乐的冷调,也使得有时候在舞者的身体里头看不到太多情感。另一个冲突的现象是,偶尔在简约的现代舞舞蹈动作中,又会突然出现单一舞者叙事性极强的身体动作,让两种完全不同的身体语汇在舞台上打架。

2、耿一伟,〈抗拒数位化的身体呼吸〉(原刊载于中国时报旺来报一新艺见,音乐舞蹈类别,刊登日期20110130),「艺术评论专区」,台新银行文化艺术基金会,网址: https://reurl.cc/WWz2D,查阅日期:2019.05.12。

2019–05–13首发于表演艺术评论台

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐