网格化管理:中国基层社会治理新高招? |投稿#11

作者:云碧克(政治学在读博士)

如今新冠疫情已经进入第三年,世界各地已经大体探索出一套适合自己的方法来应对疫情。而中国随着上海疫情的落幕,亦成为现今极少数仍坚持“清零”的国家或地区。

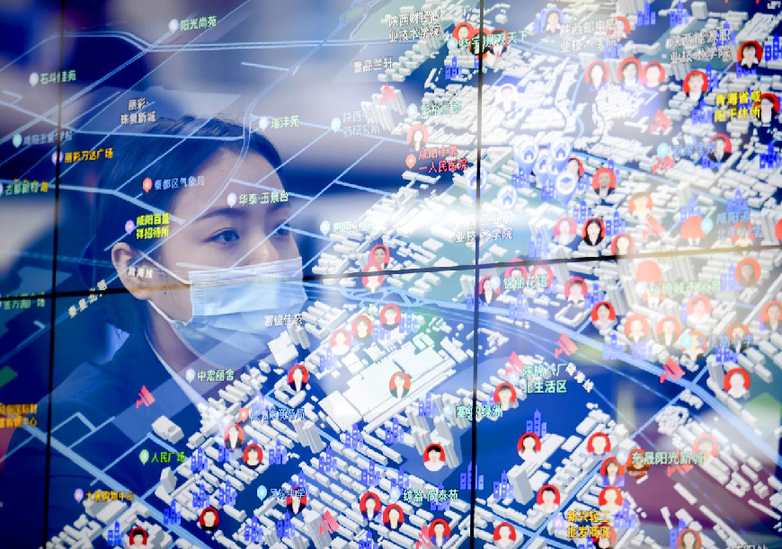

这些年关于中国防疫模式的讨论有很多,其中常被提到的一点,便是其强大的基层动员能力,在疫情甫一爆发之时,国家卫健委便指示全国各街道、乡镇和村社实行网格化管理,发动社区网格员等基层力量参与防疫,而有关网格员挨家挨户给隔离在家的居民送物资、测核酸的报导,亦成为典型的官方防疫叙事。

但当某个城市进入封城状态,在社交媒体上又常能看到一些位于被封禁小区物资断供的苦况,所以,在这种矛盾之下,究竟网格化管理是何高招?又是如何在基层落实的?便值得好好研究一番。

何谓“网格化管理”?

在介绍网格化管理之前,首先要介绍一下中国政府的行政区划。

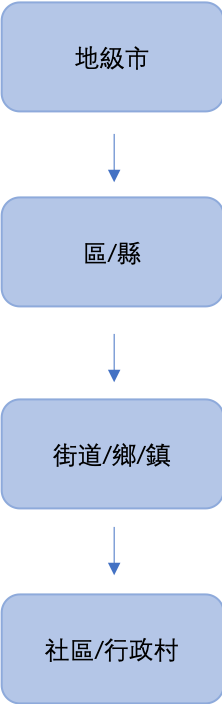

如下图所示,以地级市为例,中国目前有293个地级市,每个地级市以下,一般设有县或者区,再往下便是乡镇和街道,乡镇是中国最基层的行政单位,有同级的人大,街道则只是区政府的派出机构,再往下走便是村和社区了,名义上讲,负责村事务的村委会和负责社区事务的居委会都是基层群众自治组织,成员由村民或居民选举产生,但两者实际上依然承担着来自上头分派的繁重任务,是国家治理基层社会的代理。

随着中国经济的不断发展,城市人口不断增多,流动性大,衍生出许多社会问题,而中国的行政体系又是条块分割,部门间协调不畅,难以应对日益复杂的形势。

在这种背景下,2004年,北京市东城区率先试行网格化管理这一模式,该区在现有的街道和社区之下,再以10000平方米为基本单位,运用地理编码技术一共划分出1593个小网格,由350名城市管理监督员负责全时段监控,当时是想用这套方法来处理社区纠纷、回应民众投诉,网格内一旦发现问题便要向上汇报,由区指挥中心来统一调度处理,以此来解决各部门间互相扯皮推诿的问题。

这种管理思路逐渐得到中央的认可,2010年,中央政法委、中央综治委选定首批35个市、县作为全国社会管理创新综合试点区,其中北京市东城区赫然在列。

到了2013年,中共十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 ,其中明确提出要“创新社会治理体制”,“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求”,正式将网格化管理定为社会治理创新的方向。

两年后,在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强社会治安防控体系建设的意见》中,亦将网格化管理的思路运用到维护社会治安之中。随后几年,网格化管理开始在全国各地铺开,例如广州市和北京市就相继在2017年和2018年实现了网格化管理全覆盖。

由于推行网格化管理是地方的事务,各地有各地的做法,但是基本模式都是大同小异的,就是在社区或村以下,按照一定的标准,划分出若干小网格,与街道和社区层级的网格中心组成一个三级的网格体系,平时通过网格员的日常巡查,收集社区信息,了解居民的需要,发现问题及早解决,或者向上级汇报,争取做到“小事不出网格,大事不出社区”。

由于强调跨部门的整合和对信息技术的运用,网格化管理在官方叙事中也与治理现代化相联系。

定位与落地:两个待厘清的问题

说了这么多,网格化管理究竟要用来管理什么呢?

对于这个问题,可能连国家也没有给出一个清晰的定位,目前中央并未对网格化管理给出统一而明确的规定,完全由地方根据中央给出的指导性要求和目标来自行落实。

牛津大学的JC Mittelstaedt今年刊发在China Information的一篇论文对这个问题进行了分析,首先,Mittelstaedt认为,北京东城区的网格化管理实验就带有鲜明的维稳色彩,意图通过政法人员的及早介入,将基层矛盾消弭于网格之中,虽然后来的中央文件有将网格化管理归入社会治理的范畴,强调提供公共服务的面向,但是2015年的《关于加强社会治安防控体系建设的意见》明确提出,要在2020年,“实现全国各县(市、区、旗)的中心城区网格化管理全覆盖”,这样的要求也使得地方政府在面对不明确的中央指令时,倾向于将网格化管理用于维护社会稳定。

网格员肩负着上级交待的各种繁重任务,每天要巡查网格,收集网格基本信息,汇报社区状况,必要时还要登门了解民情,虽然在工作内容和考核上都要求网格员及时回应民众的需要,但其根本目标还是为了要确保网格内不要出事,避免小问题演变成大问题。

在Mittelstaedt看来,网格化管理并无创新之处,只是现有官僚系统往基层的延伸,仍然采取的是自上而下的管理模式,公众的参与和自我管理被排除在外。

另外一篇由国内学者陈那波和李伟2020年在《社会学研究》发表的文章,亦可为我们提供一些参考。

这篇文章试图解答在人少事多的结构下,为何地方政府在完成工作任务时会有不同的策略选择?因为作者刚好比较的是所谓A市Y区三个街道办,完成网格化管理平台建设任务的情况,我们也可以借此一窥网格化管理在街道一级是如何落地的。

首先作者们在介绍案例背景时,就已经交待了虽然推进网格化管理是市政府的要求,但不管是A市还是Y区都没有制定专门的考核方案,由此可见这项任务并非各街道的中心工作,所以不同的街道办就根据自身的任务相对资源匹配的程度,来选择不同的应对策略。

资源相对充裕的街道就愿意认真对待,不仅自筹经费招聘网格员,还制定绩效考核办法、设立奖励基金,调动网格员的工作积极性。而人力和经费相对紧张的街道,就只能被动应付,用现有的社区工作人员兼任网格员,或者干脆将其完全忽略。

虽然这只是A市的情况,但我们也可以从中看出,打造网格化管理需投入大量资源和精力,如果在上级的考核压力不太大的情况下,基层政府就存在着变通的空间。

防疫期间的网格化管理:一个意外的成功案例?

其实不难想像,推行网格化管理,需要在设备上和人力上投入大量的资源,这些基本上都需要基层政府自行承担,压力并不小。而在社区之下再增加一个管理层级,同样也会延长信息传递的链条,增加不同部门之间的沟通成本,这样的设计未必能够实现它所预期的部门协同的目标。

那为什么在疫情爆发之初,国家卫健委就指示要在基层实施网格化管理呢?这样的手段有达到效果吗?

其实持平而论,在防疫时期,实行网格化管理的条件就已经发生改变了。

首先,在以防疫大局为重的号召下,落实防疫政策就成了地方政府的中心工作,谁也不敢怠慢,所有的资源都得向这一块倾斜。而要达到中央设定的“清零”目标,防疫措施就必须落位到个人,此时越接近社区居民,效果就越好,所以网格内能动员到的参与防疫的人力就是最佳人选。

Mittelstaedt认为网格化管理模糊了服务和维稳的边界,网格员回应居民需求,最终目的仍是维稳,在疫情之下,网格员在小区门口把关,或者上门测体温、送物资、进行心理疏导,只不过是将目标从维稳换成了清零。

不过不管如何,让制度运转起来的关键,不是什么信息化技术或者高科技设备,而是人。

从官方媒体的报导中,我们也能看到网格员们是如何牺牲陪伴家人的时间,义无反顾地投入到防疫前线之中,这或许才是大家彼此心照不宣的秘密。

即便我们可以将管辖范围进一步分割成网格,在真正落地的时候,对于寥寥几个网格员来说,所面对的范围依然是巨大的,更不要提还要负担起繁重的防疫任务。

在疫情尚不严重的时候,社会上的其他部门仍能如常运转,有着这些社会力量的配合,网格化管理的运转就不会那么费力,但是如果不幸面临着像上海或西安那样被迫封城的情况,仅靠基层的人力调度恐怕就力有未逮了。

可能到了这个时候,大家才会突然去思考发展社会力量的意义吧。

#文章篇数:1️⃣3️⃣2️⃣

参考文章:

北京日报,2011, 《北京东城区探索网格化社会管理新模式》 ,2011年6月2日;

北京市东城区信息化工作办公室,2011. 《北京东城区:网格化的工作模式精细化的城市管理》,《信息化建设》,9:10-12;

广州日报,2022, 《我的妈妈是网格员》 ,2022年5月8日;

南方网,2020, 《广东划分14万个网格配备17万余名网格员全面推行“网格化”疫情防控》 ,2020年2月11日;

羊城晚报,2022, 《广州白云区龙归街:村居工作者、网格员日夜守护基层防疫“最后一米”》 ,2022年4月14日;

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!