最新鐵證!美國在香港搞“政治731”實驗,上千大學生成“小白鼠”

西方乾涉香港事務,煽動暴力顛覆“顏色革命”的行為又添了一筆新罪證。

更令人難以置信的,是相關勢力公佈和炫耀這些罪證的方式。

由美國經濟學會主辦的全球知名學術刊物《美國經濟評論》6月最新一期,刊登了由包括芝加哥大學、哈佛大學、加州大學伯克利分校、慕尼黑大學、香港科技大學在內的一干名校學者合寫的一篇論文,研究如何在香港“激勵”抗議運動。

這些所謂的“學者”從2017年開始,資助香港科技大學的學生參加香港“七一”遊行,美其名曰“社會實驗” 。再將這些學生參與黑暴,擾亂、破壞香港穩定的過程和結果作為“學術成果”堂而皇之地發表在學術期刊上。

打個或許不太恰當的比方,我聞到了“731”和納粹實驗那樣的“學術”味道。

01

這篇論文,集中研究了自香港回歸以來的多次具有明確目的性和針對性的所謂“抗議”,引用所謂的論調,美其名曰為“香港民主鬥爭的精神”。並且很有傾向性地把香港回歸紀念日,稱為“香港被移交給中國的紀念日”。

不得不懷疑他們做這份研究的真實目的:究竟是在觀察一個現像後,通過研究和分析得出自己的結論,還是以研究之名,做“顏色革命”的組織者、策劃者、激勵者?

巧合的是,他們在文章的後面就“暴露”了意圖。

在作者們所謂的“克服困難”一項,他們提到“因為香港的'民主'人士有抗議的傳統,所以既有的抗議能讓我們實時獲得前瞻性的觀點。”

而選擇香港科技大學作為研究目標,他們又“可以用激勵的方式,提前得到超過1200名大學生對他們同學參與即將發生的遊行的看法”,從而“隨機地對其中的一部分人進行信息處理,並引導得出後驗性的觀點。最後, “引導出學生自己的抗議參與行為”。

與其說,這是在介紹自己遇到的困難,倒更像是“研究者”的“計劃”。而這一部分,也在該研究團隊的“最新研究成果上”有所闡述。

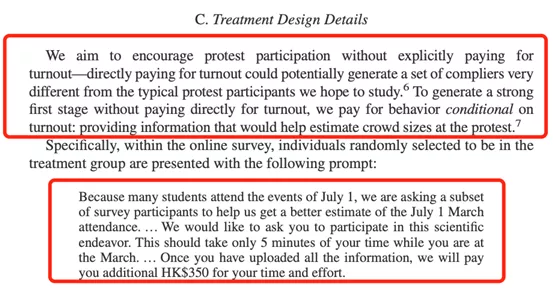

他們找到了維持“客觀公正”的退而求其次——為有條件的行為付費,即為了那些提供信息,幫助統計抗議人數(規模)的人付錢。

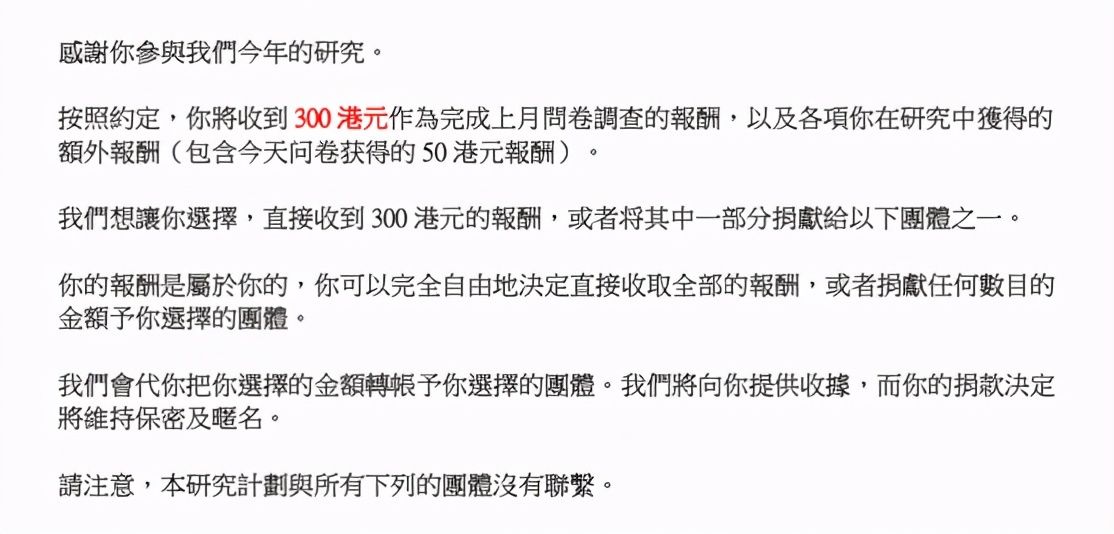

上述實驗一共招募了1100名被試學生,他們都是香港科技大學的本科生,總共849人完成了全套實驗。具體步驟如下。首先,所有受試者都會進行基礎調查。基礎調查的問題主要是當事人的政治態度。完成調查可以得到300港幣勞務費的承諾。

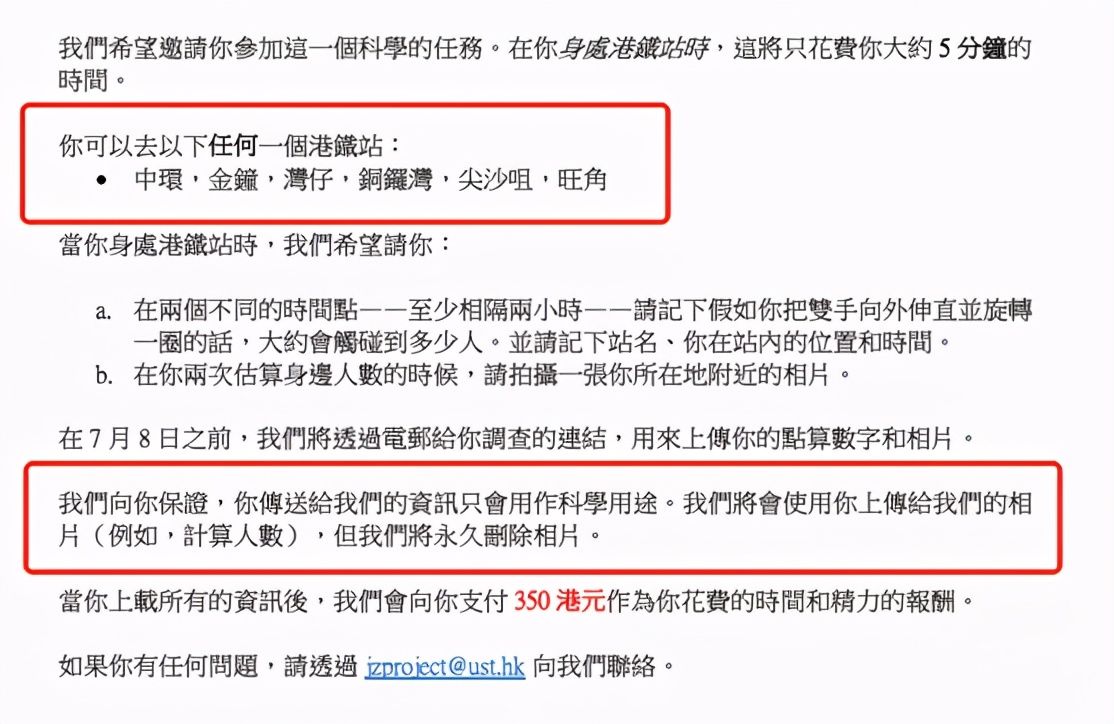

第二步,如果參與者被分到對照組,那麼他們不會受到任何干預;如果受試者被分到實驗組,2017年6月30日晚他們會收到一封郵件,內容是:“過去有許多同學會參加7·1遊行,所以我們邀請部分同學明天幫我們更好地統計7·1遊行的參與人數。我們希望你們能夠積極參與,為科學做出貢獻。在遊行中,這僅僅花費5分鐘。一旦你們上傳了所有數據,我們會提供350港元的報酬。 ”

實驗發現,短期的激勵(支付受試者報酬)使得2017年的抗議人數增加了10個百分點。此外,短期的獎勵能夠導致長期的政治參與,即2017年的間接獎勵使2018年7月的參與率提高了5個百分點。而且,這種對持續政治參與的促進,不是通過改變受試者政治信仰、傾向或者態度,而是與社會互動存在關聯,比如在遊行現場建立的“友誼”。

論文的結論是,在一場政治運動中,參加一場抗議的激勵措施會增加隨後抗議活動的出席率;一次性激勵性動員會產生積極後果,而社交網絡層面的動員對於持續的政治參與非常重要。

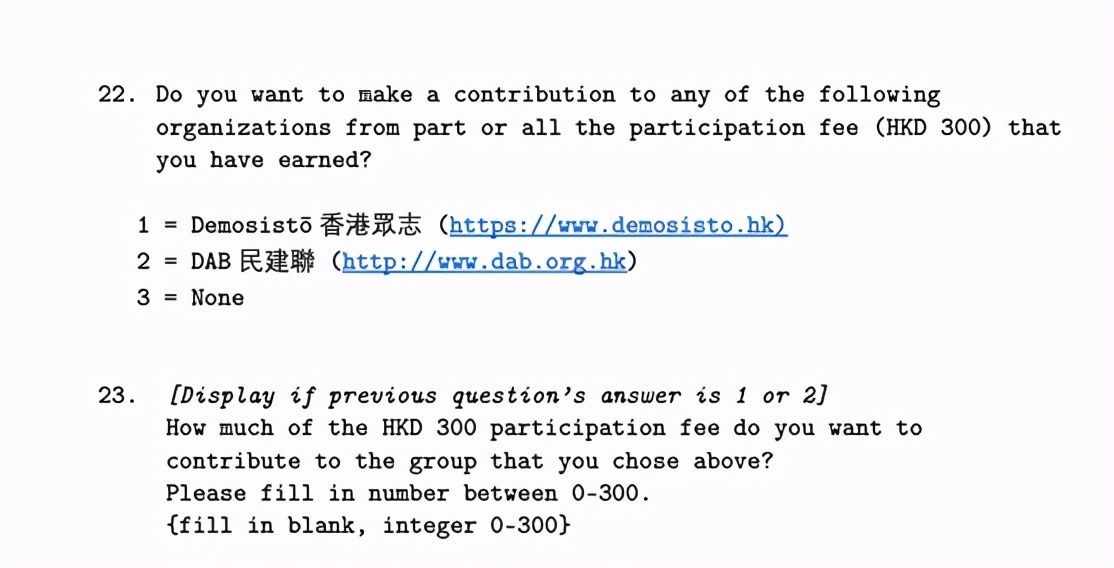

在該論文2019年版本的附錄部分,我們看到了論文作者們為香港學生“量身定制”的的問卷。其中還有建議受訪學生將報酬捐獻給“港獨”組織“香港眾志”的內容。

此外,在論文中他們還設計了有關香港地鐵的相關問題。 (如圖)

而毫不意外的是,在2019年的香港暴亂中,暴徒最有針對性的目標,就是香港地鐵。

說白了,這很可能是藉“研究”來給“顏色革命”踩點。

對於研究型論文,倫理審查是不可或缺的一部分。這篇論文註釋中寫道,他們通過了慕尼黑大學、加州大學伯克利分校以及斯坦福大學的批准。受訪者所在的香港科技大學倫理委員會是否予以批准,他們並未提到。

此外,論文進一步聲稱自己的研究在操作過程中符合倫理要求:“參與7·1遊行是明確合法的,而且在研究之前的所有年份都是和平的;我們研究的遊行保持和平,在研究的兩年中沒有任何抗議者因任何罪行而被起訴;我們的實驗相對於我們研究的7·1遊行的規模來說是很小的。”

02

調查了論文的作者團隊,有了更多發現。

比如一個名叫DavidYang的,長著一副亞裔面孔,其官方身份是哈佛大學經濟學部的助理教授,而他的很多“研究成果”都在涉及社會互動和抗議活動。而更為巧合的是,不少共同作者也是這篇針對香港的論文的“貢獻者”。

看了他的社交媒體賬號,有了更多發現。

在其2019年6月15日的一篇推文中,他提到了兩年前團隊在英國倫敦政治學院網站上發布的一篇文章,文章稱內地在香港所謂有“三重困境”,而抗議對維持香港政治穩定“至關重要”。

在香港搞事情有利於香港穩定?這不和佩洛西的“美麗風景線”異曲同工麼?

Yang參與撰寫的這篇文章聲稱:“只要香港的人民以可信的抗議活動相威脅,就可以限制北京。”

用抗議形式迫使基本法第23條立法無法通過的行為,被該論文稱為“成功的案例”,而在作者們洋洋灑灑的LSE網站文章中,更是有這樣的表述:“在基本法第23條上毫無作為對香港的穩定以及“一國兩制”很重要。抗議是穩定的源頭,而不是不穩定。北京試圖在基本法第23條的框架下通過國安立法事實上是不穩定的源頭。”

翻譯一下:阻撓23條立法,是遵守基本法,維護“一國兩制”;按23條確立國安立法,是違法,不利於香港穩定。

更為昭然若揭的是,論文的幾位作者的觀點,也放在了LSE網站的文章中,他們採訪了數千名參與“佔中”的學生,而以其中1500人的調查結果,就得出了所謂的香港年輕人已經走向激進的“證據”: 88%的人認為自己是香港人而不是中國人;22%的人支持用暴力追求香港的政治權利。而當他們“鼓勵”學生匿名表達後,支持暴力的比例達到了40%。

而LSE官網也表示, “本文代表論文作者觀點,與LSE無關”。

《南華早報》2017年對香港街頭黑暴的報導, David Yang稱其為“Nice report”(一個好的報導)。

而在2019年香港黑暴爆發當天,他轉發了支持暴亂的賬號的文章並“讚歎”道:“集體行動是展示人類力量的最壯觀的一幕。”

從2017年到2018年,DavidYang也是主要涉疆謠言的傳播者之一,他還曾轉發過著名謊言製造機鄭國恩的社交媒體推文。這也就不得不令人懷疑,西方大學圈子裡,還有多少鄭國恩之流? Yang在這個圈子裡扮演著什麼角色?

03

中國社會科學院研究員支振鋒告訴記者,這篇論文提供了一條非常權威的印證。因為一篇學術論文對方法資料來源都是有嚴格要求,還要經過匿名評審,因此這篇學術論文披露事實的準確性不亞於新聞報導,甚至比新聞報導更準確。

從中可以看到西方是怎麼深度介入別的國家和地區的社會運動中,挑起別國社會動蕩的,作者以學術論文的形式,把美國在其他國家和地區教唆挑動煽動參與組織社會運動做了一個比較準確的描述。可以看到三點:

第一,在香港和很多其他地方的社會暴力運動都有外國黑手。

第二,美西方對其他地方煽動顏色革命社會暴力是有組織有預謀有方法有資金有介入的。

第三,可以看到美西方扭曲的價值觀和道義,竟然把煽動別國暴亂視作光榮使命,堂而皇之,已經到了認知錯亂、走火入魔、不以為恥反以為榮的地步。

社科院美國研究所研究員呂祥告訴記者,類似的論文,如果用於美國國內政治研究,是不會被允許發表的。因為這篇文章中涉及到社會整體的一些數據,屬於國家安全的範疇,理應對應嚴格的法律法規。

很顯然,在任何一個社會都會存在各種不滿,但是哪個國家也不會允許這樣的不滿演變成政治騷亂。這樣的論文,說白了就是變相為組織政治抗議活動提供了社會心理學基礎。

這種文章能發出來,一方面體現出美國祇在意自己的穩定,完全無視別的國家和地區的穩定,甚至希望某些目標國家不穩定。美國有長期在國外搞“顏色革命”傳統,有一整套的方法來引導。在這套方法的引導下,社會各種零星的不滿就容易聚集為政治性的、帶有主題的不滿。呂祥稱之為“橫向”的動員,即把各個角落的不滿聚集在一面旗幟下。

另一方面,這篇論文也體現出在香港國安法出台前,香港社會在相當長的一段時間裡存在安全的嚴重缺失。只不過,我們現在不是談追究責任的時候,而是應該把一個個漏洞迅速補起來。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!